La Rivista di Engramma n. 70 | febbraio/marzo 2009

Daniele Pisani

L’«armonia di una civiltà macchinista»: un «binario morto»

Il convegno De divina Proportione alla IX Triennale di Milano del 1951

L’ambizioso convegno De divina Proportione, che si svolge tra il 27 e il 29 settembre del 1951 nel contesto della IX Triennale di Milano, costituisce un evento di assoluto rilievo nella cultura architettonica italiana degli anni della ricostruzione, che nell’occasione si rivela in grado di captare con notevole sensibilità un tema di grande attualità, per quanto destinato in breve arco di tempo a svaporare come una moda effimera, e di coinvolgere alcune delle principali personalità della scena culturale europea.

La pubblicazione per Electa degli ‘atti’, decisamente postumi, del convegno, con la cura di Fulvio Irace e Anna Chiara Cimoli (La divina proporzione. Triennale 1951, Electa, Milano 2007), ha di recente richiamato l’attenzione sui temi dibattuti nel convegno; temi che non si possono certo oggi dire all’ordine del giorno, ma che, ciò malgrado, costringono a reinterrogarsi su di un evento particolarmente sintomatico della cultura architettonica del secolo passato.

Ideatrice e organizzatrice del convegno è Carla Marzoli, a cui risulta ben chiaro come la partecipazione di Le Corbusier al convegno costituisca la conditio sine qua non non solo e non tanto della sua riuscita ma dell’opportunità stessa di organizzarlo; e a tal fine ella si prodiga sino a riuscire nell’intento. Nel clima della ricostruzione dopo le devastazioni belliche – ma anche dopo il ventennio –, nel contesto cioè di una cultura impegnata a gettarsi oltre il guado, accogliere il più celebrato degli architetti viventi, proporlo implicitamente come exemplum al mondo architettonico italiano, e fare questo proprio inserendolo in una tradizione in larga parte italiana, assume una precisa funzione culturale e politica.

Il convegno non è però ritagliato ad hoc sul solo architetto svizzero. Obiettivo di De divina Proportione è, anzi, proprio quello di fare scoccare una scintilla tra campi sino allora irrelati – o ritenuti non sufficientemente correlati – della cultura. E così, se Le Corbusier costituisce in qualche modo l’eroe, beninteso accompagnato dal suo immancabile cantore e mitologo Sigfried Giedion, Rudolf Wittkower è la stella sotto il cui segno si iscrive l’intero evento, e non a caso l’autore dell’intervento di apertura. In effetti, dando alle stampe gli Architectural Principles in the Age of Humanism (1949) – affiancati dalle quasi coeve e fondamentali pubblicazioni di alcuni dei suoi allievi: The Mathematics of the Ideal Villa di Colin Rowe (1947) e Ars sine Scientia Nihil Est: Gothic Theory of Architecture at the Cathedral of Milano di James S. Ackerman (1949) –, Wittkower aveva dato espressione, e ben al di là delle proprie deliberate intenzioni, a una profonda esigenza di ordine e di armonia viva nell’Europa del dopoguerra anche al di fuori dei confini nazionali italiani. Non a caso, il successo del libricino di Wittkower era stato immenso, e la sua influenza sulla cultura architettonica – oltre che storiografica – occidentale era e sarebbe a lungo risultata capillare. Trattasi, insomma, con gli Architectural Principles, di uno di quei casi in cui la ricerca storica intercetta le profonde pulsioni del presente, esprimendole, rispecchiandole, dando loro forma.

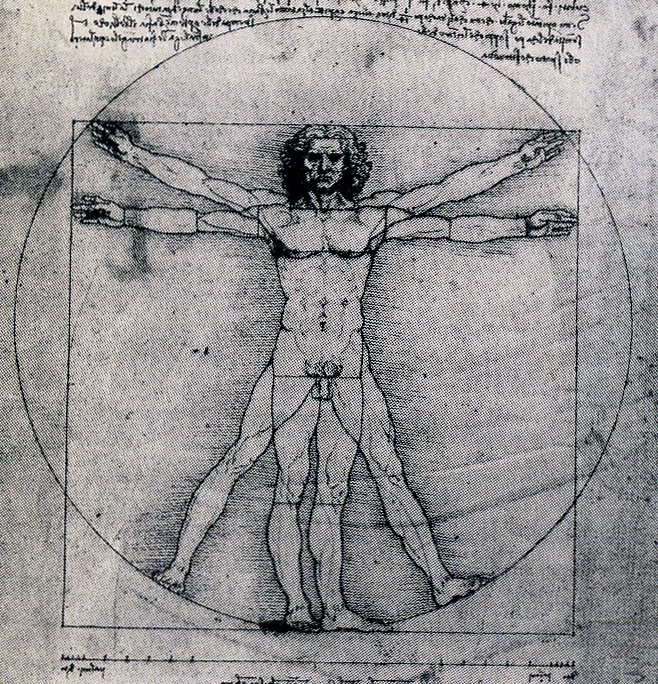

Le stesse pulsioni, non a caso, e la stessa preoccupazione a riconquistare su basi nuove l’armonia perduta – o, per Reyner Banham, a ripiegare in un “ritorno all’architettura”, nel contesto di un pullulare di innovazioni tecnologiche avvertito dalla coeva cultura architettonica come “una minaccia all’integrità, o persino all’identità, della professione” – attraversa del resto pure i CIAM del secondo dopoguerra. E, con la consueta prontezza e l’istinto di sempre, Le Corbusier è pronto a cogliere la mutata atmosfera; mentre è intento a condurre i CIAM verso nuovi traguardi, beninteso mantenendo saldo il proprio ruolo di guida al loro intento, dà pertanto alle stampe Le Modulor (1950), subito riconosciuto come il più autorevole dei tentativi di definire, nel presente, un nuovo sistema armonico di proporzioni che finalmente, lungi dall’astrazione e dalla spersonalizzazione, collochi al proprio centro l’uomo.

Quando ci chiediamo [osserverà Max Bill nell’abstract del suo intervento al convegno milanese] per quale ragione l’uomo tenti di stabilire dei rapporti precisi, delle regole e delle misure esatte, ci avviciniamo direttamente al problema principale [...]: perché l’uomo cerca l’armonia? Perché va alla ricerca di costruzioni basate su misure esatte? Perché organizza lo spazio in misure commensurabili? La risposta è estremamente semplice: l’uomo cerca di proteggersi contro l’ignoto, contro l’incerto.

Per quanto le ragioni del convegno De divina Proportione non si possano ridurre a un mero bisogno di protezione, è innegabile come quest’ultimo ne costituisca lo sfondo.

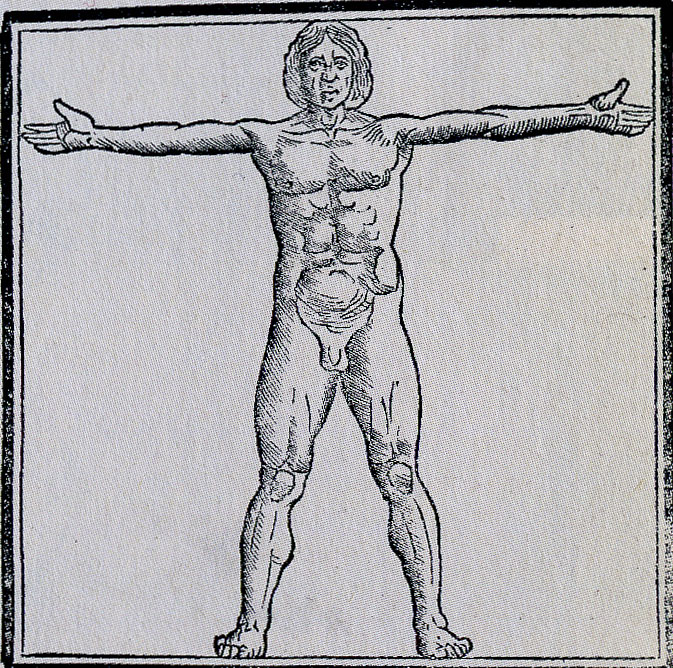

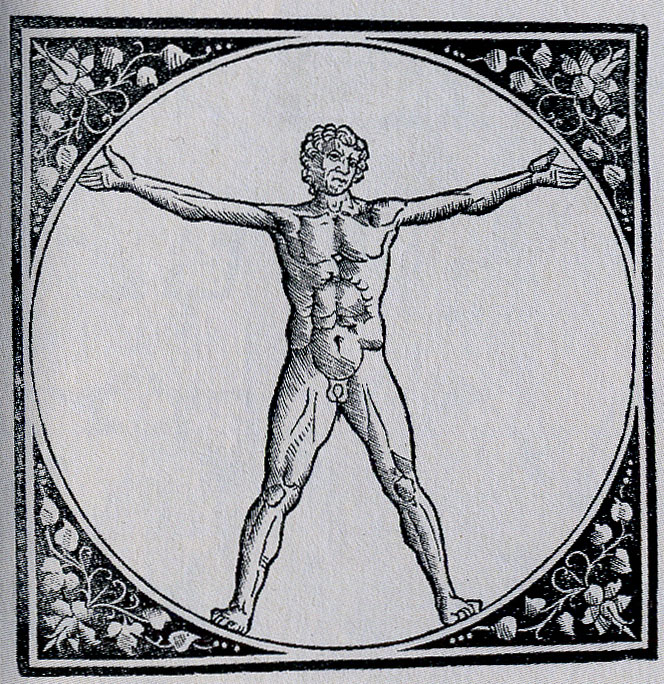

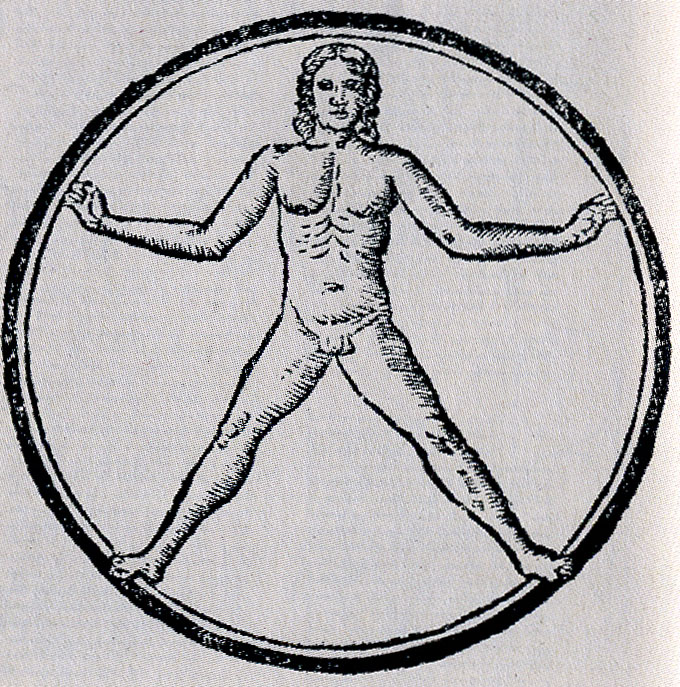

A conferma di quanto il tema sia allora nell’aria, sempre nel 1951, al Palazzo dell’Arte di Milano, si tiene la mostra Misura fisica dell’uomo, curata da Ernesto Nathan Rogers in collaborazione con Vittorio Gregotti e Giotto Stoppino; presso la stessa IX Triennale è, inoltre, allestita una mostra dedicata agli Studi sulle proporzioni, ispirata da Carla Marzoli e allestita da Francesco Gnecchi-Ruscone, nel programma della quale si parla dell’“armonia universale” che “informa e regge ogni invenzione e ogni azione creativa dell’uomo, sia artistica che scientifica e tecnica”; accanto ai trattati del Rinascimento italiano, sono conseguentemente esposte tanto opere d’arte contemporanea quanto modelli matematici e rappresentazioni spaziali di funzioni geometriche (sui temi del rapporto uomo-universo e delle proporzioni v. in "Engramma" i materiali relativi alla tavola B dell'Atlante warburghiano - Lettura di Tavola B. Dal cosmo all'uomo e ritorno, Mostra Mnemosyne, Venezia 2004 – Tavola B, Plate B. From the Cosmos to Man and back). Obiettivo della mostra è, insomma, quello di indicare (così come nelle coeve mostre, a livello internazionale, Growth and Form e The Next Landscape in Art and Science) il presunto “nucleo immutabile del pensiero umano”, il numero, a sua volta fondamento della proporzione, emblema quest’ultima della “perenne incidenza e attualità dei fatti dello spirito”. E, apice del percorso della mostra, che inizia dalla tomba di Senmuth a Luxor, è proprio il Modulor di Le Corbusier, innalzato a simbolo – vuoi conformemente agli intenti del suo ‘inventore’, vuoi loro malgrado (“Mi ricordo – rammenta Dorfles – che durante il convegno ho discusso a lungo con lui, e che alla mia domanda: “Ma lei veramente adopera sempre il Modulor nelle sue costruzioni?”, ha risposto: “Ma neanche per idea, lascio che lo adoperino i miei assistenti, se proprio ne hanno voglia”. E durante il convegno, Le Corbusier sbottò a un certo punto nell’esclamazione: “Il Modulor, me ne infischio!”) – di una nuova armonia, che non sia né disumana né accademica.

È in tale contesto, nazionale e internazionale, che s’inscrive il convengo De Divina Proportione. Vi partecipano sia alcune delle figure più significative della scena architettonica e artistica italiana ed europea (Le Corbusier in testa, ma anche Ernesto Nathan Rogers, Pier Luigi Nervi, Ignazio Gardella, Max Bill, Gino Severini, Lucio Fontana, Georges Vantongerloo) sia gli studiosi che si sono occupati delle proporzioni nel corso della storia (Wittkower in primis insieme al giovane Ackerman, e quindi Charles Funck-Heller, Hans Kayser e Matila Ghyka, già autore dei fondamentali studi sulla Esthétique des Proportions dans la Nature et dans les Arts (1927) e su Le nombre d’or (1931); Erwin Panofsky declina invece l’invito); a queste due categorie, si affiancano quelle degli storici e critici dell’arte e dell’architettura (tra cui Giusta Nicco Fasola, Bruno Zevi, Sigfried Giedion, Gillo Dorfles e Piero Sanpaolesi) e degli ‘uomini di scienza’ che nei loro studi si sono a vario titolo occupati di proporzioni (tra cui spiccano Andreas Speiser e Adrien Turel). “Il convegno – spiega Carla Marzoli a Nervi – dovrebbe dare la possibilità di parlare liberamente e tentare che il linguaggio dell’arte e della scienza, in un concetto assolutamente moderno, trovino (sic) un rapporto che sia valido e comprensivo”.

Nella stessa misura in cui risulta di indubitabile attualità, il convengo è tuttavia il contenitore di ricerche non solo autonome ma pure inconciliabili. Se Wittkower si è trovato al centro di un interesse non preventivato, e che esula dagli intenti della sua ricerca, Le Corbusier è invece impegnato a imporre un preciso, deliberato impulso all’architettura coeva (sulla quale, peraltro, il ruolo di preminenza dell’architetto svizzero sta iniziando a scricchiolare); se alcuni studiosi dichiarano che l’armonia e la proporzione sono tratti essenziali delle grandi creazioni umane di ogni tempo, dalle piramidi egizie agli aeroplani, altri sono invece convinti che nella contemporaneità i sistemi proporzionali ereditati dal passato siano inservibili, o perlomeno esigano un sostanziale ripensamento. La tensione tra la ricerca storica e la prassi resta, in particolare, irrisolta. E nemmeno l’esigenza di creare opere che, per quanto in modo peculiarmente moderno, siano capaci di elaborare liberamente una tradizione millenaria trova i relatori concordi. Bruno Zevi, ad esempio, si esprime criticamente a tale riguardo; per non parlare di uno degli assenti, Carlo Ludovico Ragghianti, il quale, nel giustificare il rifiuto di partecipare all’evento organizzato dalla Triennale, si dichiara convinto dell’“irrimediabile anacronismo e l’inconsistenza del problema” dibattuto, dell’“arretratezza e l’inconcludenza – fuor di un terreno di ricerca storica – di un problema che viene, invece, trattato come attuale e fecondo”. E, se è vero che proprio per tali ragioni Ragghianti non partecipa al convegno, è pur vero che la sua posizione è almeno in parte condivisa da alcuni relatori. Nell’abstract dell’intervento tenuto, Giusta Nicco Fasola ad esempio sostiene che “a una ricerca di rapporti e valori proporzionali in campo estetico oggi si può attribuire solo un significato storico. Qualsiasi “spolveratura” di forme celebri del passato sarebbe un impossibile ringiovanimento di miti”.

Se in buona parte riuscito può dirsi il tentativo, da parte degli organizzatori di De Divina Proportione, di affrontare il tema da diversi punti di vista, decisamente fallito è, pertanto, quello di stabilire tra i diversi punti di vista una sintesi, per quanto parziale. Le Corbusier, nonostante il successo del suo intervento, e il Modulor, proposto come prova provata dell’importanza delle proporzioni nel mondo contemporaneo (“Votre Modulor – scrisse Carla Marzoli a Le Corbusier – est le pivot autour duquel tous les problèmes de la proportion dans l’architecture moderne s’agitent”), non riescono a convincere gli scettici. E se nel corso del convegno la pluralità delle posizioni può essere intesa come il primo stadio di un lavoro di confronto e di scambio ancora da compiere, l’insuccesso – come si vedrà – dei tentativi di proseguire la riflessione avviata a Milano in altre sedi e con altri mezzi attesta inequivocabilmente, oltre al rapido declino dell’interesse nei confronti del tema, l’impossibilità di stabilire la sintesi auspicata. E, questo, tanto più in quanto, sul fronte opposto rispetto agli interventi in cui viene sollevato il dubbio relativo all’opportunità e alla possibilità di inserirsi nell’alveo delle tradizioni ‘classiche’, o agli interventi in cui gli stessi sistemi proporzionali e armonici del passato vengono ridotti a convenzioni storicamente determinate (Gillo Dorfles) e strumentali (Luigi Cosenza nell’abstract), si contrappongono interventi a dir poco imbarazzanti, quali quello di Hans Kayser, in cui la “dottrina del suono del mondo” in cui consisterebbe l’”Harmonik” viene decantata come la panacea ai mali del mondo moderni sulla base di presunti fondamenti scientifici. Allo stesso modo, a nostalgici dell’armonia perduta si contrappongono non solo ottimisti dell’armonia futura (Pier Luigi Nervi, convinto che si sia ormai prossimi alla definizione di forme-tipo definitive), ma studiosi convinti che i problemi stiano decisamente altrove. In particolare, è proprio laddove si avverte spirare l’aria della «modernità» – come quando si riflette su come la “quarta dimensione” contraddistingua l’arte e l’architettura contemporanee rispetto a quelle del passato – che non solo ci si imbriglia con falsi problemi ingenerati dall’uso invalso di slogan presi per dati di fatto accertati, e così trasformati in miti storiografici, ma ci si aggrappa a miti appunto che, per di più, hanno ormai fatto il loro tempo. La stessa convinzione che arte e scienza condividano un’unità strutturale, e che pertanto si tratti semplicemente di farla venire alla luce, affonda nell’ingenua ricezione del topos secondo cui, improntati da un determinato «Zeitgeist», i prodotti e le creazioni di ciascuna epoca costituirebbero un tutt’uno unitario; topos che, e già con un certo ritardo, costituiva – ma oltre vent’anni, una guerra mondiale e due bombe atomiche prima – una delle premesse indiscusse dei primi CIAM.

Quanto mai sintomatica è la relazione finale (e teoricamente ‘di sintesi’) di Giedion, il quale, malgrado dichiari – cosa falsa – che “per me e per noi tutti le proporzioni sono un linguaggio vivo e comune” e costituiscono “un problema vivo nelle cose di oggi, nei più alti compiti della nostra epoca”, è costretto ad ammettere che “da una parte abbiamo le proporzioni statiche del Rinascimento, e dall’altra le proporzioni che noi vogliamo usare oggi”, ossia che le proporzioni tradizionali sono a ben vedere inservibili nella progettazione dei manufatti tecnici.

Il convegno, allora, fallisce nella misura in cui si rivela impossibilitato a stabilire una sintesi tra le diverse posizioni che vi trovano voce ed eco. Ma è proprio su questo fallimento che occorre fissare l’attenzione.

Essendo presenti [questo è quanto si domanda di recente Guido Canella] storici tradizionalisti refrattari alla modernità, come De Angelis D’Ossat, Sanpaolesi e Papini, mi chiedo perché sul tema del convegno non si fossero interpellati anche architetti ad esso più vicini, come Muzio, De Finetti, Ponti [...] e magari lo stesso Piacentini, e noti storici dell’arte aperti alla modernità, come Longhi, Venturi, Ragghianti, Argan.

A parte il fatto che sia Longhi che Venturi, Ragghianti e Argan (e pure Muzio) vennero invitati (insieme a Giorgio De Chirico, Fernand Léger, Mies van der Rohe e Nikolaus Pevsner) e che furono loro a declinare l’invito, alla domanda che si pone Canella sfugge del tutto l’ambizione del programma del convegno: di creare una sintesi, certo, ma non in virtù di una selezione delle proposte più compromissorie o facilmente conciliabili bensì, al contrario, introiettando la massima divaricazione tra le diverse posizioni. Una sintesi autentica – questo, in nuce, pare l’intento (non dichiarato) più coraggioso degli organizzatori, e quello che più di ogni altro condanna l’evento a un esito fallimentare –, affinché sia davvero tale, deve riuscire a tenere insieme le posizioni più distanti. È tra queste che occorre individuare il fondamento comune. Invitando architetti “più vicini” al tema del convegno, più ancora che “storici dell’arte aperti alla modernità” (a parte il fatto che al convegno erano presenti Giedion, Zevi, Dorfles), sarebbe svanita proprio l’allettante opportunità di stabilire un corto circuito tra il massimamente antico e il massimamente moderno, tra l’«eterno presente», per dirla con Giedion, e il tempo dell’avanguardia, ossia l’inarrestabile divenire. Se l’obiettivo del convegno è mostrare che tutte le grandi creazioni del passato come del presente condividono i medesimi principi, e che proprio le creazioni più radicali e avanzate del presente – il Modulor – si riallacciano a una tradizione senza tempo, il fatto che non vi vengano invitati architetti “più vicini” al tema del convegno è, oltre che del tutto coerente, addirittura strumentale al fine perseguito: quello di pervenire – lo dirà Le Corbusier, per quanto traducendolo nei propri termini, nell’ottobre del 1951 – all’“armonia di una civiltà macchinista”. Ossia, di tenere insieme ciò che è visto come antinomico – armonia e civiltà macchinista – operando una sintesi, a ben vedere impossibile, a partire da una base più ampia possibile.

Nel corso di una discussione tenuta nella giornata conclusiva del convegno, su richiesta degli organizzatori Le Corbusier annuncia pubblicamente la creazione di un comitato incaricato di proseguire gli sforzi del convegno milanese e l’intenzione di organizzarne un secondo, da tenersi al MoMA di New York. In effetti, a conclusione di De Divina Proportione, viene creato il Comité International d’Études dans les Arts, quindi Comité International pour l’Étude et l’Application des Proportions dans les Arts et l’Industrie Contemporains e infine Groupe Symétrie, di cui fanno parte – sotto la presidenza di Le Corbusier – Giedion, Bill, Rogers, Speiser, Zevi, Bruno Melino per la Triennale e Berto Lardera per l’UNESCO, Wittkower e quindi José Luis Sert e Philip Johnson (allora direttore del dipartimento di architettura del MoMA). L’unico esito dei sempre più deboli sforzi sarà, l’11 marzo 1952, e proprio presso il MoMA, la tavola rotonda De divina proportione. A discussion of the Theories of Proportion in Art, con la moderazione di Sert e la partecipazione di Eero Saarinen, George Howe, William Bell Dinsmoor ed Enrico Peressutti.

Vuoi perché la possibilità di operare una sintesi tra arte e scienza nel nome dell’armonia si palesa infine come vana, vuoi perché l’interesse della cultura architettonica si sta sempre più decisamente volgendo altrove, i tentativi di proseguire l’attività del convegno risultano assai più fallimentari del convegno stesso. E quando prima Banham pubblica su «The Architectural Review» l’articolo programmatico The new Brutalism (dicembre 1955) e quindi il RIBA in una sua seduta boccia la mozione secondo cui “i sistemi di proporzionamento agevolano i buoni progetti e rendono più difficili quelli cattivi” (1957), il convegno milanese con le sue aspirazioni è ormai scivolato in un passato prossimo quanto remotissimo (se si eccettua qualche sporadica eccezione negli Stati Uniti). Ritornando con la memoria al convegno, lo stesso Le Corbusier osserva in Le Modulor 2 (1955) che “citare questa data [quella del convegno] equivarrebbe [...] a menzionare l’esistenza di una stazione ferroviaria munita di una diramazione verso territori illimitati e di un’altra verso un binario morto”. L’immagine risulta del tutto appropriata se solo si coglie come la diramazione verso territori illimitati su cui il convegno aspira e invita a procedere costituisca essa stessa un binario morto.