Traiettorie di anime nomadiche

Una lettura della mostra “Uzbekistan, l’Avanguardia nel deserto” (Venezia-Firenze 16 aprile – 8 settembre 2024)

Mattia Angeletti, Christian Toson

English abstract

Il viaggio non può che essere raccontato attraverso il viaggio

(Eric J. Leed, La mente del viaggiatore)

0. Presentazione

I. Moti e prospettive della cultura sovietica nel primo Novecento

I.1. Le collezioni

I.2. Il contesto storico del Turkestan a cavallo della Rivoluzione

I.3. Geografie culturali

I.4. Alterità e olobionte

II. Percorsi

II.1. La Brigata Volkov: Volkov, Tansykbaev, Karachan, Šigolev e Podkovyrov

II.2. Samarcanda caput Asiae: Iusupov e Ufimcev, Kurzin e Korovaj, Ben’kov e Tatevosjan

II.3. Savickij curatore e le sue “ombre”: Fal’k e Mazel, Lysenko

II.4. Aleksander Nikolaev ovvero Usto Mumin

II.5. Dal deserto al cosmo magico. Amaravella: una porta per la luce e le stelle

III. Epilogo

1 | Allestimento della mostra veneziana.

0. Presentazione

Questa lettura è da percorrere come una prosecuzione del viaggio sulla rotta proposta dalla mostra “Uzbekistan: l’Avanguardia nel deserto”, da poco conclusasi negli spazi espositivi di Ca’ Foscari a Venezia e di Palazzo Pitti a Firenze. E – come viaggiatori – erano i visitatori, trasportati verso e attraverso luoghi tra l’immaginario e il reale nel luogo diffuso che corrisponde al Turkestan dei primi tre decenni del Ventesimo secolo: una dimensione non solo geografica, ma anche artistica, storica, antropologica e politica, lontana e densissima nella sua stratificazione culturale. La mostra – promossa e sostenuta dalla Fondazione Uzbekistan Cultura, e curata da Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, direttori del Centro Studi sull’Arte Russa (CSAR) dell’Università Ca’ Foscari Venezia coadiuvati da un prestigioso comitato scientifico internazionale – ha voluto raccogliere le eterogenee esperienze di artisti che nel XX secolo, per nascita o elezione si sono trovati a lavorare nella zona del Turkestan sovietico, pressappoco corrispondente oggi all’area tra Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan.

Come spesso capita nel visitare un’esposizione di valore e ben allestita, si aprono nuovi orizzonti e spazi di pensiero, e la sua descrizione diviene soggettiva ed esperitiva. Seguendo Eric Leed ne La mente del viaggiatore quando scrive “la singolarità delle esperienze non è riducibile a un racconto unificato, si può catturare la portata del fenomeno necessariamente per frammenti” (Leed [1991] 1992, 28), si propongono qui, in forma di recensione sui generis, due esperienze di viaggio, due traiettorie, per restituire la ricchezza dell’esperienza della Avanguardia Orientalis.

I. Moti e prospettive della cultura sovietica nel primo Novecento

L’operazione svolta dai curatori, fra i numerosi temi affrontati, permette di indagare sul viaggio artistico in una privilegiata doppia prospettiva. Da un lato abbiamo la figura dell’artista nomade in tutte le sue declinazioni (come si evincerà in seguito), dall’altro, e questo rende la mostra unica, lo scontro fra lo sguardo tipico della stanzialità verso un mondo che è stato plasmato dalle società viaggianti, secondo l’accezione che lo storico e filosofo Eric J. Leed fa nel suo volume La mente del viaggiatore dedicato alla storia del viaggio (Leed 1992 [1991], 277-322). Leed, nel capitolo dedicato alle società viaggianti, descrive in una prospettiva storica il rapporto fra quelli che definisce i gruppi sociali mobili e quelli stanziali. Quello che ci interessa in questa sede nella lettura di Leed è la sostanziale difficoltà che le società stanziali hanno nel raccontare le società viaggianti, e la profonda duplicità dei valori che da queste vengono attributi: selvaticità/indipendenza, bellicosità/autosufficienza, povertà/ascetismo (Leed 1992 [1991], 279-281), che sembra pienamente rispecchiarsi anche nella nostra lettura di questa singolarità temporale descritta nell’esposizione.

La mostra sulle avanguardie in Uzbekistan ci permette di calare questi grandi temi nel contesto della rivoluzione bolscevica e del socialismo che arrivano dalle grandi città europee in uno degli angoli più remoti del cadente impero zarista. Il tema storiografico politico dell’incontro-scontro fra comunismo e nomadismo si sta sviluppando in questi anni (si vedano, ad esempio, gli studi relativi a diverse società nomadiche nelle aree di influenza sovietica a partire da Morozova 2009, cfr. Donert 2017; Thomas 2017 e Thomas 2018; Cameron 2018; Žanbosinova 2021), e che, prima di questa mostra, mancava di un approfondimento significativo anche nel campo della storia dell’arte. Seguendo la lettura di Leed, anche in questo caso emerge il contrasto fra la purezza del nomade, per sua natura privo di un vero capitale, e la sua totale inaffidabilità come cittadino costruttore di un nuovo ordine, estraneo tanto alle logiche del capitalismo quanto a quelle del comunismo. A partire dalle letture dei dipinti esposti in questa mostra, vorremmo provare a tracciare un percorso che descriva, rispetto alla distanza geografica e soprattutto culturale, l’attività del fare arte e curarla nel deserto, in un luogo dove società viaggianti e stanziali coesistono da secoli.

La mostra ha il vantaggio, rispetto ad altri fenomeni, di descrivere due aspetti della mobilità nell’arte: da un lato tratteggia la parabola e l’itinerario di anime nomadiche e il loro intrecciarsi nei rispettivi reciproci moti centrifughi, dall’altro questi sono moti sono agiti in uno spazio policentrico in bilico fra le fascinazioni per un Oriente metafisico e le influenze provenienti dalle grandi capitali europee (Misler 2024, 89).

I.1. Le collezioni

Testimonianza fisica, e a tratti quasi archeologica, di queste traiettorie collidenti sono i 150 dipinti e 22 manufatti di varia natura (esposti per la prima volta in Italia) provenienti dal Museo d’Arte Moderna di Tashkent e dal Museo Statale delle Arti del Karakalpakstan nella città di Nukus, in Uzbekistan. Due collezioni che provengono dallo stesso paese, ma che sono estremamente distanti fra loro sia in termini di spazio fisico, che nel modo in cui si sono formate sancendo l’urgenza curatoriale di porle a sistema e in un rapporto sinergico rispettandone la natura dell’una, per così dire, di raccolta d’arte di e per lo Stato, e dell’altra, invece, di enciclopedica collezione di un artista, burocrate “eretico” e ricercatore visionario.

La collezione del museo di Tashkent (O'zbekiston Davlat San’at muzeyi) (Ovčinnikov 2024, 171-179) rappresenta un esempio paradigmatico nella creazione di un museo statale, fortemente voluto dal Dipartimento delle arti visive del Commissariato del Popolo per l’Istruzione (IZO Narkompros). Questo ente mirava a distaccarsi dalle logiche elitiste del collezionismo privato, promuovendo un’arte accessibile a tutti come strumento educativo per formare un uomo nuovo su scala eurasiatica, unendo periferie e centro in una dialettica culturale comune. Il museo, inaugurato il 19 aprile 1918, solo sei mesi dopo la Rivoluzione d’Ottobre, fu istituito dal Sovnarkom del Turkestan, con l’espropriazione della dimora del granduca Nikolaj Konstantinovič Romanov, che ospitava una ricca collezione privata di arte russa e europea.

Sotto controllo governativo, le collezioni museali rispecchiano un settantennio di politiche educative e culturali sovietiche. Queste sono una combinazione del nucleo originario della collezione imperiale e delle opere raccolte dal 1918 al 1920 su impulso dell’IZO, iniziando con 1926 opere di 415 artisti. A partire dal 1921, grazie all’impegno di Viktor Midler e al dialogo con il direttore dell’Ufficio Centrale Musei Aleksandr Rodčenko, si costituì un nucleo di opere di artisti affermati, tra cui Čekrygin, Ekster, Kandinskij, Popova e Rodčenko, insieme a nomi meno noti come German Fëdorov e Nikolaj Krymov.

La collezione del museo del Karakalpakstan (I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi), invece, è un prodotto singolare, frutto della personalità di spicco di Igor Savickij che lo ha costituito (ed ora ne porta il nome) – in un contesto particolare come quello della remota regione del Karakalpakstan, ai margini del lago d’Aral – favorito dalla condizione defilata di una piccola amministrazione all’estrema periferia dell’impero sovietico, che raccoglie opere di artisti eccentrici nelle sale di quello che ora viene soprannominato dalla stampa come il “Louvre delle steppe” (definizione coniata da Suzanne Moore; cfr. Moore 2019).

La mostra già in questa prima scansione si è profilata e delineata come una stratigrafia complessa di un muoversi umano e d’opere su cui sono vertuti i rapporti fra quella che viene definita “periferia” – in questo caso il grande spazio geografico del Turkestan, il deserto, la Via della Seta – e i “centri”, ovvero Mosca, San Pietroburgo, Parigi, le città dove hanno viaggiato e si sono formati molti degli artisti esposti (per la descrizione di questa particolare condizione si veda il saggio di Bowlt 2024, 115-121). Questo alternarsi di azioni centrifughe e centripete riassume la natura conflittuale fra il centro e la periferia, costante storica nella cultura russa; questa caratteristica, probabilmente, nonostante sia origine di dialettiche polemiche continue, ha concorso al rendere le arti e le lettere energiche e vitali, influenzate dal secolare dibattito fra occidentalisti e orientalisti: per i primi lo sguardo si è rivolto verso l’orizzonte del milieu europeo, per i secondi nell’interesse verso una tradizione eurasiatica di matrice orientale (cfr. Trubeckoj [1920] 2021) .

2 | Mappe del Turkestan prima e dopo la Rivoluzione.

I.2. Il contesto storico del Turkestan a cavallo della Rivoluzione

Questa dialettica polare del tutto insita nella cultura russa, che per tutto il secolo precedente aveva visto lo scontro fra orientalisti e occidentalisti, finalmente trovava nel cronotopo del Turkestan post-rivoluzionario il campo per risolversi e aprire un nuovo e innovativo capitolo della storia culturale. I Maestri dell’Oriente, provenienti dall’Asia Sovietica e dalla Russia Europea, non operarono tutti in Uzbekistan, di cui la capitale Tashkent andava affermandosi come centro di primo piano, ma ne furono tutti influenzati, ognuno in un modo personale e più o meno profondo, facendo parte di un entusiasmo creativo volto alla costruzione di un nuovo linguaggio che, come affermato dai curatori, possedesse grammatica e sintassi autonome, e che giustifica la loro inclusione nella sfera delle Avanguardie di inizio secolo.

A fare da tratto d’unione fra le opere di questa fase (1917-1934 ca.) ci sono due elementi. Da un lato i cambiamenti politici che hanno spazzato l’Asia Centrale (allora ancora designata con il termine imperiale Turkestan, reso nel 1917 una Repubblica Federativa Sovietica, si veda Bower 2002, pp. 152-164; Khalid 2015) nel corso degli anni Venti e Trenta con la frammentazione nelle repubbliche sovietiche degli Stan, la nascita dei Soviet, la collettivizzazione, la modernizzazione e l’industrializzazione nel programma comunista di costruzione di un mondo nuovo, i cui confini fisici vennero definiti solo nel 1936 con l’annessione da parte della RSS Uzbeka (istituita nel 1924) della Repubblica del Karakalpakstan. I temi della pittura di questi anni sono quelli della denuncia sociale incoraggiata dalle trasformazioni politiche, la celebrazione dei progressi delle città, della nuova figura eroica del lavoratore socialista (si veda, ad esempio, gli scultorei posatori dell’acquedotto nel dipinto di Nikolaj Karachan). Quella che viene a instaurarsi è infatti una logica spiccatamente artivistica e internazionalista (Burini 2024, 34), con la costituzione di vere e proprie scuole d’arte sul campo, a diretto contatto con la realtà locale ai fini di una radicale trasformazione culturale.

Dall’altro, invece, e questo ha reso la mostra particolarmente interessante, lo scontro-incontro della modernità con la storia e la cultura millenaria e variegata, profondamente radicata nel luogo, e, più che in altri luoghi, forte. Se volessimo riprendere il fenomeno da una lettura marxista, questa luce del deserto, come la chiamano più volte artisti e critici, ovvero la cultura dei vari popoli che vivono nel deserto uzbeko, dovrebbe essere al più una sovrastruttura sulla quale si vuole imporre un’egemonia culturale, ma che invece, come pare evidente in questa mostra, sembra essere piuttosto la vera struttura sulla quale si innesta la cultura sovietica locale, producendo una delle più straordinarie esperienze artistiche del Novecento (sul problema della mediazione dei concetti marxisti di sovrastruttura applicati all’arte, si rimanda alla lettura di Puppi 1976). È così che si vedrà, in mezzo agli elettrodotti e alle dighe, le carovane dei cammelli, le cupole sotto il sole abbacinante di Khiva, interpretate in modi sempre nuovi dagli artisti, locali e importati, in un dialogo paritario e propositivo.

La mostra offre pertanto un esempio vibrante di un itinerario che sfugge dalla fissità di un paradigma e di uno schema prestabilito, e offre la possibilità di assistere a un continuo dialogo che si snoda fra le sale delle esposizioni, permettendo al visitatore di essere spettatore partecipe di una dialettica che, lungo il percorso della mostra e le pagine del catalogo, si fa atlante e rotta della complessità esperienziale e visiva. Nelle sale sono esposti i più importanti esponenti di questa produzione, fra i quali le figure nodali di Aleksandr Nikolaevič Volkov e Robert Fal’k, e Ben’kov, Isupov, Karachan, Kašina, Kazakov, Korovaj, Kurzin, Lysenko, Usto Mumin, Tansykbaev, Tatevosjan e Ufimcev fianco a fianco con i nomi più noti dell’Avanguardia come Ekster, Popova, Pestel’, Lentulov, Udal’cova e altri grandi maestri come Vasilij Kandinskij ed Aleksandr Rodčenko. Questi ultimi, tuttavia, non assumono un ruolo predominante, ma al contrario, sembrano quasi più deboli, inseriti nel contesto dell’Avaguardia Orientalis, a dimostrare come la questione fra il centro e la periferia spesso dipenda solo dal sistema di riferimento che si desidera scegliere.

3 | Ivan Kazakov, Studio di uzbeko, 1900 ca., olio su tela, Tashkent, O'zbekiston Davlat San’at muzeyi.

I.3. Geografie culturali

Il Turkestan, nelle particolari condizioni successive alla Rivoluzione, poteva essere considerato un luogo “primordiale”, nonostante fosse già attraversato all’interno da una embrionale dialettica fra riforma (religiosa, culturale e sociale) e tradizione, che ebbe – per la prima istanza – come attori fondamentali i cosiddetti giadidisti, come evidenziato nelle monografie di Brower, 2002 e Sartori, 2003. Questo lo rendeva un luogo ideale da “ricostruire” per i sostenitori di entrambe le correnti sopracitate, e si configurò come un laboratorio di profonda e originale elaborazione delle esperienze d’avanguardia, sintetizzate dalla curatrice Silvia Burini con il termine Avanguardia Orientalis (e non russa o sovietica), racchiudente la complessità d’esperienze differenti dall’intrinseca frammentarietà stilistica e tecnica, lette onde trarre da questa contraddittoria e nomadica disomogeneità ricchezza visiva e concettuale (Burini 2024, 25-41). Il fenomeno descritto, nella sua definizione e sviluppo, è stato delineato come un momento storico prolungato e complesso, frutto della notevole intersezione di attori e piani temporali, ai quali si legano riferimenti culturali la cui pluralità rende la sua catalogazione non immediata. Davanti a un’intrinseca frammentarietà stilistica e tecnica, il legame e l’unitarietà è dettato soprattutto dagli intrecci biografici, dalle reciproche influenze e maestri comuni.

La genesi di una tradizione artistica moderna nel Turkestan affonda le proprie radici nei viaggi intrapresi da artisti accademici europei sul finire del XIX secolo (per quanto concerne il processo di colonizzazione ed insediamento della regione e l’approccio etnografico ad essa si rimanda a Brower 2002, Khalid 2015 e Sartori 2003; per i viaggi degli artisti Burini 2024, 25-27). A partire dal 1870, un contingente di pittori occidentali si avventurò in un percorso esplorativo verso una terra evocata come mitica, ammaliante, quasi immutabile nel tempo e nello spazio. Questo viaggio, tuttavia, trascese la dimensione geografica, acquisendo le sfumature di un attraversamento intellettuale verso un “altrove” culturalmente codificato. Questi artisti portarono per la prima volta nel contesto turkestano la tecnica pittorica del cavalletto, che fino ad allora non aveva trovato posto nella cultura visiva locale. Tuttavia, la loro visione restava intrisa di un distacco osservazionale, per cui il Turkestan si profilava come uno spazio etnografico ed esotico, un’ambientazione fissa di costumi e tipi umani osservati secondo parametri rigidi e principalmente descrittivi.

Emblematico in tal senso è il viaggio di Ivan Kazakov, giunto nel Turkestan dalla Russia europea nel 1905 (Burini 2024, 26). In fuga dalle rigide repressioni seguite al fallimento dei moti rivoluzionari di quell’anno, Kazakov si approcciò a questa regione e ai suoi abitanti con l’occhio distaccato e critico di chi voleva denunciare condizioni di arretratezza e povertà e, sebbene affascinato dall’architettura, dai motivi decorativi e dai tessuti locali, l’artista rimase vincolato a una rappresentazione in cui mancava un’autentica sensibilità verso il riconoscimento e la conservazione culturale.

Successivamente a questo primo contatto si può riscontrare la prima formazione dell’Avanguardia Orientalis nella seconda metà degli anni Dieci del XX secolo con nuove condizioni (Brower 2002, 126-144; Khalid 2015) favorevoli all’insediamento di elementi di diversa etnia e provenienza, formatisi sul solco dell’Avanguardia russa. Fautori di un’inedita operazione di contaminazione fra il linguaggio di derivazione europea e in generale modernista con la tradizione culturale locale, gli artisti iniziarono un processo capace di rileggere in un’ottica – finalmente partecipata – gli elementi cardine della tradizione orientale quali il colore (con annesse simbologie) e l’ornamento. Mezzi espressivi grazie anche ai quali poter costruire e veicolare una nuova arte autenticamente moderna e legata al luogo, e allo stesso tempo capace di rivolgersi a un orizzonte più ampio, aperto alla sensibilità di uno spazio transnazionale frammentario e unito culturalmente dalla fede musulmana (Burini, Tregulova, Misler, Bowlt 2024).

Comparve un sistema dinamico in costante evoluzione e movimento, un organismo, imperniato sul dialogo fra sintassi e lingue differenti e basato sul trasferimento di sistemi culturali su un doppio binario di condivisione, segnato anche dall’insita volontà degli artisti di relazionarsi in un modo nuovo e più consapevole con il Modernismo del XX secolo (cfr. l’intervista alla curatrice Burini in Villa 2024). Infatti, per costoro l’Occidente non è più solo il punto di fuga verso il quale orientare la propria ispirazione formale della raffigurazione, ma un polo critico sul quale misurare la propria autonomia creativa. L’altro polo è l’Oriente, seguendo la dottrina impostata dai neo-primitivisti (Burini 2024, 29) che vedevano nello spazio eurasiatico a Est la scaturigine dei valori artistici di un Occidente, che poteva essere riletto opponendogli la purezza incontaminata e rinnovatrice di uno spazio dal quale risvegliare una memoria millenaria, da flettere e rimodulare secondo la sensibilità e le esigenze dell’età delle masse.

4 | Kok koilek (Abito da sposa), ricamo su tessuto di cotone, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

I.4. Alterità e olobionte

l’esposizione celebra l’interconnessione di luce, suono, visione e verbo in un’unione indissolubile che plasma un nucleo coerente e pulsante, animato da un movimento perpetuo che favorisce un dialogo reciproco e ridestante, mirato alla rinascita di un luogo inclusivo e aperto. Il luogo diviene tessuto, materia viva che invita il singolo ad inserirsi nell’intreccio, arricchendo con la propria trama quella collettiva. Emblematica, in tal senso, è la presenza di tessuti autentici, contraltare a quelli dipinti, in una continua rifrazione estetica e simbolica che rigenera capi e drappi iconici dell’Asia Centrale, come i chapan e gli Šoi, ritratti nelle opere di Volkov, Tansykbaev, Karachan e Kurzin, trasportati dall’immaginazione in un respiro quasi desertico, che si fa rinnovato simbolo. L’alternanza fra manufatti e opere si configura come una continuità logica che lega la stoffa alla tela, tessendo una trama raffinatissima di motivi che riecheggiano l’astrattismo ancestrale delle steppe e una cosmica tensione di insieme. È qui che si coglie una fusione inedita di piani, in incessante mutamento, laddove dimensione reale e immaginazione trovano una sintesi in perpetua ridefinizione.

L’avanguardia è presente e vibrante, ponendo un quesito cruciale allo spettatore: quali dispositivi adoperare per esplorare una nuova spazialità? Il movimento, ancorché fissato, non si consuma finché il linguaggio da esso veicolato è accolto da un interprete capace di penetrarne il senso profondo. La sfida curatoriale ha poggiato sul disegno di uno spazio rigoroso, destinato a un fruitore affrancato da pregiudizi e in contatto con una cultura altra, priva di mediazioni familiari. Il percorso sensoriale e tattile invita il visitatore a una sospensione meditativa, in un limbo di luminosa suggestione, permettendogli di sfiorare le orme di civiltà lontane, percepirne il respiro e scorgere forme e cromie in una chiave primigenia e condivisa.

Le scelte luministiche e l’allestimento si sono configurati come strumenti d’integrazione percettiva, stimolando un momentaneo radicamento e liberando la fruizione dall’inerzia del white cube verso una dimensione d’arte totale e immersiva. L’immaginazione, così, non cede alla nostalgia, ma diviene spazio virtuale dinamico e progressivo, sostenuta dall’impiego di tecnologie informatiche, che garantiscono una ricezione elastica e interattiva. In tale contesto sospeso, il pixel si trasmuta in granello di sabbia, la virtualità si fonde con la materia esposta, le superfici si emancipano dalle cornici, fondendosi con la società liquida per abitare una dimensione liminale. Nelle infinite profondità immaginifiche dei paesaggi dipinti si manifesta la grandiosità di un locus mentale reso tangibile dall’avanzata tecnologia, che apre la fruizione alla storia, alla cultura, alla biografia e alla metafisica di una costellazione intellettuale che si espande come olobionte culturale, che – come l’olobionte biologico unisce macrocosmo e microcosmo in un’unità interdipendente – si configura in un ecosistema onnicomprensivo polimorfo integrato dove opere, strategie espositive e visitatori si fondono in un organismo simbiotico e dinamico.

Il visitatore si troverà calato in un Uzbekistan ben lontano dalle suggestioni paesaggistiche, ma attraversato da movimenti di modernizzazione del tutto analoghi a quanto stava accadendo nelle città più a occidente. Un caso paradigmatico è la fortuna in territorio uzbeko di associazioni culturali (come la Arizo, i Maestri del Nuovo Oriente o la Brigata Volkov, si veda Burini 2024, 30) il cui scopo era incentrato a stimolare lo sviluppo di nuovi tipi di arti visive in piena consonanza con le tendenze costruttiviste e produttiviste che cercavano una penetrazione dell’arte nel quotidiano. Nello specifico, si entra nella produzione di arte applicata, come ad esempio l’Izofabrika costruita da Tatevosjan a Samarcanda nel 1930-1932, dove collaborarono le artiste Kašina e Korovaj, sul modello delle realtà animate da Rodčenko, dalle Amazzoni o come le fabbriche tessili Ivanov (Barbieri 2024, 217). Tutto questo, ovviamente, non poteva fare a meno di trarre risorse preziose dalle arti applicate locali, che, legate al mondo delle società nomadiche, più che in Europa, avevano mantenuto la loro forza essenziale nella vita quotidiana delle persone.

Tale momento di così intensa produzione e innovazione, come tutti gli altri movimenti di avanguardia in URSS, ebbe termine a causa dell’imposizione negli anni Trenta del Realismo Socialista. Non tardarono ad arrivare le accuse di formalismo ad avanguardisti eterodossi come Volkov, Ufimcev, Nikolaev e Karachan, da parte degli stessi compagni di “brigata” (come ad esempio l’attacco via stampa di Kašina al maestro Volkov; cfr. Kašina 1937), segno della chiusura di un epoca a causa della censura/autocensura che giungeva inesorabile anche nella zona periferica.

Alla luce di questo inquadramento storico, risulta evidente quanto sia coplesso riuscire a trasmettere la nomadicità di queste esperienze attraverso l’allestimento museale, che è un prodotto tipico delle nostre civiltà stanziali. In che modo allestire i diversi piani del viaggio in modo da renderli leggibili, permettendo di comprendere, come direbbe Leed, l’alterità, ma senza addomesticarla (Leed [1991] 1992, 264; si veda, inoltre, Barbieri 2024).

La mostra sembra concentrarsi sul quesito di come confrontarsi con l’alterità e le dinamiche fra marginalità e centro. Varcando la soglia, lo spettatore abbandona la concezione spaziale convenzionale per immergersi in un universo culturalmente pregnante e intriso di estraneità. La sfida ambiziosa che la mostra si pone è quella di interpretare lo sguardo nomadico, attraverso il racconto delle anime viaggianti, in un’esposizione che assume essa stessa li carattere del vagare in uno spazio privo di orizzonti delimitati.

II. Percorsi

5 | Aleksandr Volkov, Il suono delle campane dei cammelli, olio su tela, 1917-1920, Tashkent, O'zbekiston Davlat San’at muzeyi.

Seguire nel deserto le orme di coloro che lo hanno attraversato è un’operazione complessa ed è difficile non perdersi, non ritornare sui propri passi, non ritrovarsi. Le biografie dei protagonisti di questa esplorazione esteriore e interiore seguono meandri suggeriti dalle possibili associazioni di senso date dalla collocazione delle opere negli spazi espositivi e la presenza di un percorso a sale comunicanti che, trasponendo nello spazio il processo mentale di un flusso di coscienza, offrono la possibilità di intraprendere più percorsi, più vie, seguendo direttrici che si intersecano e offrono la scelta di un possibile proseguo ampliando la sensazione di penetrare l’anima policentrica di un fenomeno sfaccettato, composito ed inesauribile di significati.

Peregrinando per le sale si percepisce costantemente la sensazione dell’ignoto e la percezione della presenza di qualcosa di intangibile e invisibile, oltre l’orizzonte della rappresentazione artistica. Si rafforza la percezione di come la ricerca degli avanguardisti sia quella di uno spazio interiore nuovo, inedito, il quale sia a sua volta però illuminato dall’autenticità, dalla tradizione silente di una cultura che apre le porte ad uno spazio mistico e intimo dove la sensibilità può riscoprirsi illuminata di un colore primitivo, puro ed intenso, a illuminare quello stesso pregresso del quale questi pellegrini militanti sono incarnazioni. La logica e il materialismo si si disperdono innanzi l’indicibile, e lo sguardo, da catalogatorio e scientifico, deve mutare in contemplativo. Seguendo il binario dell’emozione si ritrova, seppur a volte solo momentaneamente, il proprio porto sepolto, fonte d’appagamento di anime tumultuanti e in rivoluzione permanente. La semantica delle opere non può fare altro che adeguarsi alla complessità delle rifrazioni di un orizzonte fisso sino poi a immergersi nella sua linearità, capace però di accogliere l’insieme integrale delle declinazioni semplificandole in un suono, un colore, una luce che lascia esterrefatti, senza parole. La traiettoria di più generazioni, unite dalla comune radice formativa e attraversate dalla violenta rincorsa del progresso, si infrange nell’atavismo con il quale ci si può solo che rimescolare simbolicamente e simbioticamente tradurre l’immutabile con le parole del nuovo facendo acquisire al moderno la profondità dell’antico: il treno ha incontrato il cammello.

Nei prossimi paragrafi si cercherà quindi di proporre delle letture, che, a partire da singoli nuclei biografici, consentano di avere una panoramica dei temi della mostra, mettendo in luce i variegati intrecci dell’Avanguardia Orientalis.

6 | Aleksandr Volkov, Raccolta del cotone, olio su tela, anni Venti, Tashkent, O'zbekiston Davlat San’at muzeyi.

7 | Ural Tansykbaev, Autunno cremisi, olio su tela, 1931, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

8 | Ural Tansykbaev, Ritratto di uzbeko, olio su tela, 1934, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

9 | Nikolaj Karachan, Posano le tubature dell’acqua, olio su tela, anni Trenta, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

10 | Nikolaj Karachan, Al Registan, olio su tela, 1929, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

Punto di partenza è Aleksandr Nikolaevič Volkov (1886-1957), figura centrale della mostra, il cui percorso biografico rappresenta un ponte tra il decorativismo dell’Asia Centrale e le avanguardie post-impressioniste europee (si rimanda a Bellingeri, Manfredi, Sarcia 1998). Originario di Fergana, in Uzbekistan, Volkov non fu solo artista, ma simbolo di una sintesi di influenze che segnarono profondamente la sua generazione, formando i giovani Tansykbaev e Karachan; la sua esistenza si delineò attraverso traiettorie centrifughe e centripete, intrise di una dialettica che lo portò a navigare tra le immensità delle steppe e i grandi centri metropolitani, dove ricevette una solida formazione accademica a San Pietroburgo, con un confronto diretto con Nikolai Rerich, e successivamente a Kiev, dove frequentò i corsi di Mikhail Vrubel.

L’interesse di Volkov per il cubismo francese, in particolare per Georges Braque, si rifletté in opere emblematiche come Carovana di cammelli (1917) e Il suono delle campane dei cammelli (1917-1920): questi dipinti, dal forte richiamo musivo, non solo dimostrano la maestria tecnica dell’artista, ma mostrano anche una reinterpretazione della sua terra natale attraverso una lente modernista [Fig. 5]. Tornato in Oriente, la sua opera emerse come un tessuto di colori accesi e meditativi, in cui il ritmo di movimenti identici attraverso i secoli, riscoperti nella loro frammentarietà, si ricompone in una trama di forme basilari, creando l’immagine di un topos in perpetuo movimento.

Oltre ad essere pittore si rivelò anche fautore di un artivismo condiviso da intellettuali e artisti, promuovendo una valorizzazione autentica delle radici culturali (korenizacija) (Barbieri, Burini 2024, 16): attivo in gruppi come l’AChRR (Artisti della Russia Rivoluzionaria) e i Maestri del Nuovo Oriente, fondati nel 1927, e insegnante presso la Scuola Uzbeka di Belle Arti per trent'anni, Volkov contribuì alla creazione della Brigata Volkov, un’organizzazione militante destinata a promuovere una modernità legata alle tradizioni culturali locali con l’obiettivo di immergersi in esse e integrarsi promuovendo l’evoluzione delle masse uzbeke dalla loro arretratezza materiale, preservando al contempo la loro grandiosità morale, i costumi e l’ambiente.

La peculiarità di Volkov e dei suoi allievi si manifestò nei tratti figurativi innovativi, i quali coniugarono la volontà industrializzatrice sovietica con la soggettività di una realtà da preservare. Le raffigurazioni del lavoro nei campi e le figure umane semplificate in strutture di solidi elementari trascendono il mero valore documentario e militante, aprendo spazi di riflessione su universali che l’isolamento periferico amplificava. In Raccolta del cotone [Fig. 6], la figura mobile del lavoratore si contrappone all’arcaico carretto, simbolo di un mondo ancora intatto, caratterizzato da architetture tradizionali e chapan, in un’epoca non ancora dominata dai kombinat e dai vasti campi di cotone.

I suoi allievi, tra cui Tansykbaev, Karachan, Šigolev e Podkovyrov, rielaborarono il suo insegnamento, introducendo nuove visioni nel panorama artistico; in particolare, le traiettorie dei primi due, entrambi di origine allogena, risultarono emblematiche.

Tansykbaev, originario di Tashkent, trasse ispirazione dal suo soggiorno a Mosca nel 1929, dove si confrontò con le opere di Gauguin, Matisse e Derain; questo influsso si rifletté al suo ritorno, quando dipinse opere come Autunno cremisi (1931) [Fig. 7] e La strada (1935), che esplorano la realtà attraverso una tavolozza dai toni caldi. La monumentalità delle sue composizioni contribuisce a velare di poesia i rigidi schemi dell’avanguardia, conferendo alla semplificazione primitivista una dimensione non solo formale, ma anche ideale, come dimostrano i ritratti di figure e scene quotidiane, ad esempio Ritratto di uzbeko (1934) [Fig. 8]. Qui, i tratti somatici si fondono con la morfologia e la cromia del paesaggio, creando un’intima connessione tra il genius loci e il suo abitante, evidente anche in piccoli disegni come In una moschea (1934) e In fila per il latte (1932).

Karachan, nato in Nagorno Karabach e cresciuto nelle steppe turkestane, fu influenzato dalla tradizione artigianale del tappeto praticata dalla sua famiglia e dalla sua esperienza nell’Armata Rossa, dove realizzò opere di propaganda.

Questa esperienza gli conferì una visione unica, che si riflette in opere come Costruzione di una strada (1934) e Posano le tubature dell’acqua [Fig. 9], in cui la dignità del lavoro è rappresentata attraverso un sincero rapporto tra l’infrastruttura e la tradizione degli operai, che si rivelano nella loro individualità. Gli uomini e le loro storie si configurano come architravi su cui poggia la crescita della nuova società, la cui monumentalità è accentuata da una semplificazione dei corpi, trasformandoli in essi stessi infrastruttura. Qui, trattori e carri coesistono, mentre le antiche architetture con le loro cupole consentono il transito dei giovani pionieri, espressione della nuova era.

In Al Registan (1929) [Fig. 10], Samarcanda, simbolo di un intero spazio geografico e culturale, si popola di manifestanti intenti ad ascoltare un oratore improvvisato. Le masse si fanno portavoce di una via uzbeka al socialismo, rispecchiando l’urgenza di una modernità che affonda le radici nella tradizione, prega in arabo, veste il chapan e ode il venerdì i canti del muezzin.

11 | Viktor Ufimcev, Casa, guazzo su carta, 1923, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

12 | Viktor Ufimcev, Verso il treno, tela, colla, vernice, appliqué, 1929, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

Samarcanda, un’isola linguistica tagika all’interno dello stato uzbeko, durante il periodo in cui fungeva da capitale della RSS Uzbeka (1925-1930), si affermò come un irresistibile magnete per artisti che intrecciarono le loro esperienze e biografie con la grande città carovaniera, crocevia di culture e avanguardie. Nel drammatico e complesso rapporto tra gli individui di queste terre e le istituzioni, tanto per tradizione quanto per imposizione, si sviluppa non già una sostituzione di una cultura con un’altra, bensì una necessaria e vitale mediazione. Così si apre la sfida di superare un silenzio sterile, trasformato in un dialogo vibrante, segnato da una cosciente istanza creatrice che si equilibra col fluire imprevedibile delle esistenze. Per comprendere questi sviluppi in modo più profondo, è illuminante seguire le traiettorie biografiche di alcuni di questi artisti, ciascuno dei quali, a suo modo, ha interpretato l’incontro con Samarcanda.

Alla Brigata Volkov si affiancarono le esperienze di altri uomini, la cui erudizione si mescolò nella trasformazione di uno spazio ignoto in una costellazione luminosa. Un esempio emblematico è rappresentato dalla parabola di Iusupov, maestro anche di Karachan, il cui percorso formativo era intriso di una profonda passione per la Rinascenza italiana. Mobilitato nel 1915, giunse in quell’Oriente dove scoprì il suo personale Mediterraneo, immergendosi nella cultura locale e giungendo a restaurare le madrase e le moschee di Samarcanda. Iusupov ibridò nella sua arte, influenzata dal magistero di Vrubel’, la miniatura islamica con la tradizione delle icone, conferendo ai suoi soggetti un’aura ieratica, quasi sacra, che trascende la mera rappresentazione visiva.

Paradigmatica del fermento culturale di Samarcanda è la vita di Ufimcev, kazako la cui ricerca tecnica e stilistica lo portò nel 1923 a trovare in Asia Centrale la sua personale “Roma” dai colori idealmente mediterranei (Tregulova 2024, 61). A Samarcanda, fu accolto come addetto alle belle arti, iniziando un percorso di formazione itinerante a contatto con il Futurismo di Burljuk. Incontri cruciali per Ufimcev furono quelli avvenuti a Mosca con Majakovskij e Mejerchol’d. Nella città carovaniera si aprì una nuova fase della sua carriera, caratterizzata da paesaggi di straordinaria plasticità, permeati di “cézannismo geometrico”, in cui la linea, la macchia e il colore diventano strumenti per conferire all’immagine la sua reale integrità. L’opera Casa (1923) [Fig. 11], realizzata con guazzo su carta, trasforma una modesta abitazione dal tetto piano in un luogo metafisico e ideale, capace di rivelare, nella sua semplicità formale, un frammento di un Uzbekistan minore, verace e genuino, che offre un contraltare visivo ai grandi monumenti. Questa rinnovata consapevolezza fu certamente influenzata dal legame sempre più profondo con la sua nuova terra d’adozione, dove nel 1933 fu invitato a collaborare con il Teatro Hamzah di Tashkent e contribuì alla fondazione dell’Unione degli artisti dell’Uzbekistan. Il suo interesse non si limitò alla pittura di paesaggi, ma si estese anche verso un popolo e le sue arti applicate. La schematicità decorativa degli ornamenti trovava una consonanza con la sua formazione futurista; bastarono pochi ritagli di carta applicata su sabbia per restituire l’immagine ideale di una Donna kàzàka (post 1928), il cui assente realismo diventava una possibilità di una rappresentazione più personale della faktura degli abiti, rivelando una sensibilità tattile che trascende il momento presente, eternando un modello e scavalcando le barriere del ricordo. Ufimcev rielabora il tema del deserto, non più popolato dai cammelli iconici e dalla flora caratteristica, ma come un’anima collettiva che accoglie nuovi ritmi e movimenti. In Verso il treno (1929) [Fig. 12], il desiderio di un nuovo ritmo emerge in una forma poligonale irregolare; qui, Ufimcev propone scorci diagonali richiamanti le avanguardie contemporanee, ma con un contenuto rinnovato. L’artista si propone di catturare un frammento di vita, il fotogramma di un treno in decelerazione, in cui una contadina, con una brocca di kumys (latte di giumenta fermentato), si staglia come un’epifania che fonde il quotidiano con il simbolico. Le rotaie si curvano in un’aberrazione ottica, evocando un mondo ancora al bivio tra tradizione e modernità.

13 | Michail Kurzin, Il capitale, Carta su cartone, guazzo, anni Venti-Trenta, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

14 | Michail Kurzin, Čajchana rossa, olio su tela, 1929 ca., Tashkent, O'zbekiston Davlat San’at muzeyi.

Kurzin e Korovaj

Le traiettorie di Ufimcev si intrecciano con quelle di Kurzin e della sua compagna Korovaj, provenienti da Barnaul. Kurzin, insegnante presso il Vchutein (Istituto superiore artistico-tecnico), si avventurò in un linguaggio grottesco e caricaturale, influenzato dallo sviluppo dell’Espressionismo tedesco e dal maestro Korovin, mentre Korovaj subì l’impronta di Rerich a San Pietroburgo. Il loro incontro con le steppe avvenne in fasi successive, avendo Samarcanda come punto nevralgico.

Kurzin vi giunse nel 1919, durante un viaggio verso la Cina promosso dalla Società Artistica dell’Altai. Il suo gusto anti-naturalista era accentuato dalla produzione di manifesti pubblicitari e dalla sua affiliazione a un’arte militante, che lo portò a Tashkent nel 1920. Qui, collaborò attivamente con la scena artistica emergente, contribuendo dal 1926 al 1930 all’attività collegiale dei Maestri del Nuovo Oriente. Due opere fondamentali meritano attenzione: Il Capitale e Čajchana rossa (1929) [Fig. 13; 14].

Nella prima, velata allegoria della NEP conservata solo parzialmente, si evidenziano caricature di una coppia di capitalisti, probabilmente ebrei, vestiti in abiti da sera costosi; i loro volti deformi rivelano la loro perversione morale, richiamando la Nuova Oggettività tedesca. La scena opprimente è dominata da una massa infernale di lavoratori ritratti nelle loro condizioni degradanti, in un’illustrazione che rifiuta un punto di fuga. Il Capitale rappresenta un trionfo della carne e dei corpi mercificati, ridotti a mera forza lavoro; l’umanità si riflette nella perversione dei suoi padroni, rendendo palpabile l’oppressione. In Čajchana rossa (realizzata probabilmente riutilizzando un preesistente pannello di propaganda), la satira assume toni più sottili, lasciando intravedere l’ombra opprimente dello stalinismo che costò a Kurzin cinque anni di reclusione per agitazioni antisovietiche. L’opera ritrae l’interno di una tipica sala da tè uzbeka, reso con schematicità: su tappeti colorati, uomini con chapan e turbante sono intenti in giochi da tavolo. Dominano l’apatia e il silenzio sonnacchioso, un mondo antico che resiste all’assalto della pianificazione statale, evocato dalla presenza di una falce e martello e dal ritratto di Lenin, elementi che creano un contrasto stridente tra la volontà di edificare un futuro industrializzato e la realtà immutabile di un passato che continua a esercitare il suo fascino.

Quest'interesse per le dinamiche dell’Asia Centrale fu condiviso anche da Korovaj, la quale, seguendo il marito, visse in Uzbekistan, collaborando all’Izofabrika e realizzando scenografie teatrali fino al suo rientro a Mosca nel 1946. Il suo “periodo uzbeko” si distinse per una serie di esperimenti tecnici, nonostante le difficoltà economiche. Korovaj, immersa in un contesto produttivo ancora alieno dall’industrializzazione, adottò uno stile personale con reminiscenze fauviste, prestando attenzione alle minoranze etniche, come nella serie dedicata alla comunità ebraica di Bukhara. Questo isolamento le permise di sottrarsi alle pressioni dell’arte ufficiale, pur seguendo, nella seconda metà degli anni Trenta, le tragiche vicende del marito, arrendendosi infine alla prassi realista imposta dal regime.

15 | Pavel Ben’kov, Strada, olio su tela, anni Trenta, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

16 | Oganes Tatevosjan, La tenda della frutta, olio su tela, 1928, Tashkent, O'zbekiston Davlat San’at muzeyi.

17 | Oganes Tatevosjan, Lo scriba dei talismani, olio su cartone, tessuto, 1920, Tashkent, O'zbekiston Davlat San’at muzeyi.

Ben’kov e Tatevosjan

Infine, Samarcanda divenne un polo d’attrazione anche per i pittori Ben’kov e Tatevosjan, entrambi giunti nel cuore del deserto per catturare il colore della luce e il mistero di una metafisica atemporale, apparentemente ignara delle tensioni storiche che echeggiavano nelle steppe circostanti. Il russo Ben’kov, similmente a Iusupov, riscoprì in questa “Roma d’Oriente” il fascino della sua amata Italia, trovando nel paesaggio di Samarcanda un soggetto perfetto per esprimere la sua sensibilità luministica e il suo attento studio delle modulazioni cromatiche. Arrivato in Uzbekistan a cinquant’anni, nel 1929, e soprannominato “Tiziano” (Kozachenko-Stravinsky, Redaelli 2024, 255) dai colleghi per la sua maestria coloristica, Ben’kov instaurò un fecondo dialogo con Bukhara, Khiva e Samarcanda, arrivando a ridefinire il proprio stile accademico con una chiave quasi impressionista. In opere come Strada [Fig. 15], realizzò una delicata alchimia tra sfumature cromatiche e associazioni formali, irradiate da una luce intima e sottile. Nella sua nuova patria, Ben’kov proseguì per due decenni (1931-1949) il suo insegnamento presso l’Istituto tecnico artistico di Samarcanda, formando giovani artisti all’uso del colore e alla sua visione poetica del paesaggio.

Anche l’armeno Tatevosjan, nato a Erevan e formatosi a Tiblisi e Mosca sotto l’influenza impressionista di Korovin, trovò in Samarcanda la sede ideale per sviluppare il suo percorso artistico. Trasferitosi nel 1915, portava con sé un bagaglio tecnico e una visione che lo condussero a fondare la Scuola d’Arte e la Commissione per la protezione delle antichità. La sua relazione con il deserto si articolò in un intreccio di continui ritorni, in sintonia con il mestiere ancestrale della sua famiglia, sarti da generazioni. Fondatore nel 1930 dell’Izofabrica a Samarcanda, Tatevosjan creò uno spazio di produzione artigianale simile a un Bauhaus del deserto, dove artisti locali potevano produrre un’arte sociale, integrata con le tradizioni culturali della regione e destinata agli abitanti stessi.

Tatevosjan dedicò una parte significativa della sua attenzione al mondo degli artigiani uzbeki, catturando la dignità delle loro pose e l’eleganza del portamento in composizioni che univano l’estetica europea alla delicatezza della miniatura persiana. La sua esperienza di studio al Vchutemas come ceramista si manifestò nelle simmetrie rigorose dei suoi “tondi”. Opere come La tenda della frutta (1928) [Fig. 16] e Lo scriba dei talismani (1920) [Fig. 17] rivelano la sua capacità di fondere i soggetti con il paesaggio, elevandoli a simboli di un orizzonte senza confini, immersi in un cielo che riflette la delicatezza di un’anima profonda del territorio. Così, lo scriba diventa un’architettura culturale vivente, una moschea di carne le cui linee ieratiche sono amplificate dagli edifici monumentali che sembrano vegliare sul suo operato. Allo stesso modo, una venditrice di frutta si fonde con la luce, trasformandosi in un miraggio del deserto; il suo banchetto diviene un’apparizione favolosa, intrisa di gialli e ocra che fanno vibrare le architetture come orizzonti sensuali. In una tela dorata come una pergamena, il corpo della venditrice emerge come una miniatura preziosa, custodita sotto l’ombrello in un’epifania di luce, simile a un’opera d’oreficeria sotto il sole zenitale.

18 | Igor’ Savickij, Una strada nella città vecchia di Khiva, olio su tela, anni Cinquanta, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

L’altro polo attrattivo della mostra, nel deserto sconfinato dell’Asia centrale, prende il nome di Nukus e del Museo Statale delle Arti della Repubblica di Karakalpakstan, corpo e anima del suo fondatore nel 1966, Igor' Vital’evič Savickij (per una trattazione esaustiva vedi Babanazarova 2024, 140-152). Una vita in viaggio e in movimento che rende la complessità del fenomeno dell’Avanguardia Orientalis. Quello di Savickij non è un percorso univoco, ma è sospeso sul crinale fra schizofrenia e lungimiranza: non raccolse opere ma accolse uomini e le loro storie salvandole dalle sabbie del deserto che ne avrebbero segnato l’oblio, trovando invece in queste il proprio porto sepolto, un moto che non fu a luogo ma per luogo. Gli incontri di Savickij sono incontri con il deserto e prese di coscienza della pluralità di rotte che lo attraversavano.

Non erano solo corpi fisici e saperi a raggiungere il deserto: con le politiche culturali della nascente URSS e le confische (dalle quali sorse anche il nucleo fondativo del Museo Nazionale di Tashkent), si spedirono nelle repubbliche federate opere utili a formare i nuovi compagni, in un’ottica di condivisione di valori e di progresso, gettando su vasti territori l’ombra dell’anima creativa di una generazione che aveva trovato spazi diversi da quelli del deserto sui quali collocare il proprio orizzonte. Molti dipinti prodotti negli anni Venti e Trenta nelle capitali sovietiche trovarono quindi la strada delle periferie, e vennero raccolti in musei locali da direttori e curatori come Savickij.

Nel 1956, anno chiave della storia sovietica, grazie a un clima di distensione conseguente la morte di Stalin, cominciò l’attività di raccolta: un quinquennio di sfrenato collezionismo di oggetti artistici, nel suo il ruolo di ricercatore nell’Accademia delle Scienze del Karakalpakstan a Nukus, della quale poi divenne successivamente vicedirettore – infine nel 1966 direttore del neocostituito Museo d’Arte della stessa città. Grazie all’autorità conseguita e alla relativa autonomia di cui godeva, il curatore ebbe la possibilità di tessere una ricerca autonoma e nomadica, segnata da un fervido collezionismo. Un’apolide quale Savickij aveva trovato finalmente un luogo, imprimendo alla istituzione culturale che dirigeva la sua sensibilità, e il suo horror vacui esistenziale, coinvolgendo i suoi collaboratori.

Nel ventennio che separa il suo incarico dalla morte nel 1984, il curatore di provincia intraprese una caleidoscopica avventura collezionistica che cominciò dalla cultura materiale e locale, archeologica e artigianale, e che si aprì agli artisti che, come il suo maestro, avevano da stranieri percorso quei luoghi.

In un lasso di tempo relativamente ristretto approdarono in quella che è tuttora un’autentica oasi delle steppe ca. 82.000 opere, testimonianze di un processo di ricerca appassionato e sofferto, il cui spettro valicava i confini delle sabbie per abbracciare tutto lo spazio sovietico. A Nukus coesistevano i manufatti indigeni e i testi visivi delle Avanguardie della prima metà del Novecento. Le opere raccolte e custodite a Nukus raccontano la creazione di un mondo nuovo dove l’innovazione coesiste con ciò che la Rivoluzione si prefiggeva di rendere un reperto. La collezione pubblica offre l’architettura vivente di un popolo, con le sue fondazioni antropologiche e etnografiche che si riallacciano integrandosi alla sua modernità, contraddittoriamente in bilico fra obsolescenza e progresso.

La collezione di Savickij, della quale si ha un piccolo ma significativo frammento nella mostra veneziana e fiorentina, si impone come il tentativo di costruire koinè di significati e di testi ibridi, affiancando a maestri preclari quelli che sarebbero stati dei minori dimenticabili, se essi non fossero stati raccolti e incastonati nel mosaico del dialogo. Essi sono la forza dell’esposizione sia a Nukus che in questa temporanea italiana. La comprensione e la modernità di Savickij, soprattutto nel contesto culturale sovietico, è stata quella di illuminare attraverso la pluralità dei cosiddetti minori, lo spirito di un tempo, ridimensionando l’importanza dei capolavori. Un metodo che quindi affianca alla curatela più spiccatamente estetica la documentazione sociale e antropologica, in una stagione della cultura sovietica, a cavallo degli anni Sessanta, che cercava il volto umano del socialismo.

È evidente altresì l’antiaccademismo di un curatore che esplorò liberamente i prodotti culturali, lontano dalle codificazioni precostituite dei musei centrali, in base alle quali, ad esempio, la scultura o la pittura da atelier erano gerarchicamente superiori al disegno preparatorio o all’incisione. In questo era molto vicino sia ai turbinii sotterranei della cultura sovietica dei suoi anni, che alle più fertili scuole di storia culturale e artistica europea maturatesi nei decenni precedenti.

Dalla mostra è anche evidente che, più prosaicamente, la ricerca spasmodica di Savickij era un tentativo di salvare dalla lotta al formalismo stalinista opere che altrimenti sarebbero state perse per sempre. Sulle pareti del museo di Nukus si rimescolano eterodossie in inedite e impreviste associazioni che gli apparati avevano scelto di occultare.

19 | Robert Fal’k, Sullo sfondo di un suzane, olio su tela, 1943, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

20 | Ruvim (Il’ja) Mazel’, dall’album La steppa parla, n. 4, acquerello su carta, 1925, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

Fal’k e Mazel

Le ombre per Savickij sono quelle di Robert Fal’k e Il’ja Moiseevič Mazel. Il primo, fondatore del Fante di Quadri – gruppo d’artisti che si poneva in diretta relazione con la cultura popolare sovietica e le sue produzioni tradizionali, come vassoi e giocattoli – sfollato dal 1938 a Samarcanda al riparo delle purghe, con la sua poetica primitivista ebbe una prima possibilità di schizzare bozzetti di un macrocosmo «insopportabilmente bello fino allo strazio del cuore, allo svenimento». Trovò nuova linfa per la sua poetica affiancando l’attenzione per le periferie urbane alle terre desolate e l’ornamentalismo dei motivi architettonici islamici. La Seconda Guerra mondiale riportò nel 1942 il maestro nel Turkestan, nuovamente nel perno carovaniero che si fece scuola per gli allievi dell’Istituto Surikov, fra i quali lo stesso giovane Savickij, occupando la vecchia madrasa prospiciente al Registan. Erano gli anni di un curioso sincretismo nell’animo stesso di luoghi un tempo scuole religiose e poi istituzioni, veicolo di un verbo artistico che veniva sistematizzato e insegnato sui banchi a allievi spesso ignari delle vicende che avevano attraversato il medesimo spazio nei decenni precedenti.

Il maestro Fal’k, già docente al Vchutemas e Vchutein, si fece guida straniera nel deserto per il suo allievo, sfollato e degente anch’egli in quella città carovaniera fra il 1942 ed il 1943. In lui si riassumeva la parabola dei molti che avevano solcato quelle steppe e ne erano restati invaghiti, immergendosi non in mera etnografia ma in mutuo scambio con esse, ridiscutendo gli studi accademici e le esperienze pregresse.

Un segno del permanere e dell’approfondirsi di questa simbiosi si può rintracciare anche nella produzione artistica di Fal’k, quando, nel 1943 in Sullo sfondo di un suzane rappresentò una scena tipicamente di genere, riproducente una figura femminile immersa in un’ambiente uzbeko segnalato da un arazzo parietale e da un variopinto chapan, non usando uno stantio gusto per l’esotico fatto di elementi decorativi affini a una rappresentazione antropologica, ma cercando la reciprocità con il soggetto con lo sguardo di chi si era formato in ambiente europeo, nel desiderio intimo di condividere un orizzonte comune [Fig. 19].

È da questa volontà sincretica che si dipana anche la traiettoria umana della seconda ombra di Savickij, quella di Mazel’, proveniente dalla zona di popolamento ebraico di Vitebsk e allievo, come il compagno di studi Chagall, di Yehuda Pen. Dopo gli studi a Monaco di Baviera, giunse nel 1915 in Turkmenistan dove fu attratto dall’arte tradizionale del tappeto, introiettando nella sua opera la ricchezza dei colori e degli ornamenti presenti nelle tappezzerie locali fino a formulare uno “stile tappeto”, codificando nelle sue miniature (delle quali alcune sono in mostra) un sistema autosufficiente di simboli e segni che guardasse non solo alla pratica tessile ma anche al “non-oggettivismo” del modernismo russo [Fig. 20].

In questa sommatoria di traiettorie incoerenti ma dense di reciproche influenze si colloca la schizofrenia motoria di Savickij, il quale da Samarcanda torna nella metropoli per ottenere nel 1946 il diploma e il riconoscimento di membro facente parte dell’Unione degli Artisti dell’URSS. Nel 1950 una nuova deviazione di rotta lo riporta nei luoghi familiari della sua formazione, rivisti sotto altra luce che non è più quella dell’“Italia d’Oriente” magica, arcaica e mitica, ma quella della vetustà della Corasmia, analizzata secondo una logica precisa, freddamente scientifica e a fini predeterminati delle spedizioni archeologico-etnografiche, volte al definire bruto e oggettivo quel colore al quale il suo occhio era stato educato sentimentalmente. Lo sguardo, ora di fotografo e illustratore, si volge invece a ciò che ormai il deserto, e quindi la memoria, ha ricoperto di oblio: i reperti, le rovine degli insediamenti urbani. Savickij, nella sua attività di pittore di scavo catturò il cordone ombelicale di un passato i cui esiti percepiva nel presente. Accettando l’incarico di seguire un’altra spedizione verso il Karakalpakstan, troverà quella terra che diverrà epicentro della sua eredità curatoriale e scientifica; perdendosi nel deserto si ritroverà finalmente al centro.

21 | Vasilij Lysenko, Il toro, olio su tela, anni Venti, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

Lysenko

Il Karakalpakstan si faceva porto sicuro anche per poetiche non classificabili, come quella ambigua e beffarda di Alisa Ivanovna Poret, vicina a quella degli esponenti tedeschi della Nuova Oggettività.

Oppure l’opera di un fuoriuscito, l’autoproclamato artista e chiaroveggente Lysenko, acquisita nel 1972, che diventa l’emblema del museo e paradigma di un’attenzione profonda verso realtà ai margini e osteggiate: il Toro. In essa si riassume la parabola di un artista proletario (lavorò come ferroviere) vagabondo e irregolare le cui umili origini contadine non gli pregiudicarono la vicinanza e frequentazione di Malevič (presso il Ginchuk di Leningrado) e dei Maestri del Nuovo Oriente (in particolare Volkov, conosciuto nel 1924 a Tashkent) inserendosi nel tessuto artistico uzbeko come scenografo; l’esistenza di Lysenko ebbe in seguito uno snodo tragico nel 1935 quando subì l’arresto per attività antisovietica che ne segnò la psiche in una deriva mistica che ne fece perdere le tracce dopo innumerevoli tentativi di fuga dal Gulag. Il Toro (Burini 2024, 41) [Fig. 21] riassume questo tumultuoso vissuto caricando una delle immagini tradizionali del mondo contadino delle ricerche artistiche dei maestri, come Filonov e lo stesso Malevič, celebrando l’animale che si trasforma in un simbolo carico di una spiritualità cosmica. Lysenko sulla tela realizzò così la sua ideale seduta mesmerica (per quanto concerne il mesmerismo si veda Dimitri 2004, 17) cercando nella pittura una via di guarigione capace di evocare mediante il colore, che assurge a fluido sciamanico, il magnetismo di un animale capace di assicurargli la pace. Tematiche che chiaramente si discostavano molto dal programma di educazione nazionale delle masse, ma che proprio nel loro contrasto con l’imperante collettivizzazione dell’esperienza umana, ne diventano una straordinaria testimonianza.

22 | Usto Mumin (Aleksandr Nikolaev), Gioventù, carta, china colorata, acquerello, anni Venti, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

Aleksandr Nikolaev fu un altro irregolare che seguì un’orbita retrograda. Russo, si diplomò presso il Vchutemas sotto la guida di Kuznecov (maestro facente parte del gruppo della Rosa Bianca che già profetizzava un’ideale fuga a Oriente) e agli Svomas e UNOVIS presso Malevič, coltivando un forte interesse verso la pittura di icone. Questa passione per la ieraticità e l’astrazione ritrattistica gli permise di trovare una risposta al suo tormento nel blu, l’azzurro e il verde dell’arte islamica di Samarcanda che, a partire dal 1921 (quando vi giunse incaricato dal Comitato esecutivo del Turkestan di studiare la cultura locale), fu la sua residenza stabile, che gli permise di allacciare sinergie artistiche con i Maestri del Nuovo Oriente, fino al suo decesso.

Come il suo idolo Gauguin (Burini 2024, 38; Tregulova 2024, 60), Nikolaev finì per tradire, invertendolo, il compito di associare l’identità uzbeka a quella sovietica: fu invece il sovietico a farsi islamico, rinnegando le sorti progressive per una sottomissione alla spiritualità che gli parlava attraverso il colore di un sacro riscoperto. Il comunista mutò in sufi, piegando l’arte russa, i suoi interessi per il Rinascimento italiano e la miniatura, al misticismo dell’arte orientale: fu il battesimo di un uomo nuovo, pittore ora edotto e devoto al segreto dell’anima del deserto, che cambiò persino nome in Usto Mumin, il “maestro credente”. Sigillando la sua rinnovata essenza nel chapan, riuscì ad instaurare un rapporto sinceramente intimo con il tesoro che andava scoprendo: l’arte popolare che seguendo la lezione del maestro Petrov-Vodkin si schiudeva in una sequenza di personaggi chiari, lineari e flessuosi. Opere come Gioventù [Fig. 22], Giovane bagnante in una piscina con un pavone o Primavera (1924) penetrarono il tabù della tradizione dei bači (Kozachenko-Stravinsky, Redaelli 2024, 257) , danzatori rituali provenienti da famiglie poverissime oggetti della tratta di una prostituzione minorile legittimata e tollerata dalla religione; l’arabesco, unito all’uso sapiente della geometria compositiva, penetrarono il silenzio indicibile di quanto si desiderava occultare, nobilitandolo sensualmente in un ibrido che traeva forza dalla combinazione delle scuole italiana, persiana e russa. Gli stessi cieli, blu e senza nuvole, si caricarono di una duplice valenza descrittiva – tattile e ottica – della trasparenza dello “sposo”. Il colore si allaccia al divino, a Tengri (Misler 2024, 88), il dio blu della tradizione mongolica, padre del cielo.

Consegnando a dei giovani reietti e sfruttati la dignità di sciamani, Nikolaev riannoda le loro misere vite all’assoluto, attirandosi le critiche sia dell’intellighenzia sovietica che dell’aristocrazia religiosa locale (impegnata in un complesso processo di riforma interna in senso progressista e d’apertura alla modernità, come descritto in Brower 2002, Khalid 2015 e Sartori 2003), che non potevano tollerare un sincretismo che denunciasse un’abitudine indicibile nobilitandone i giovani protagonisti e svelando un permanere di un vivo relitto religioso e culturale che si voleva occultare per esibire un credo religioso sui binari del progresso. Gli stessi strumenti usati dalla propaganda comunista per nobilitare il lavoratore proletario sono qui usati in un modo sovversivo. Tristemente consequenziale fu l’internamento di Nikolaev come sovversivo antisovietico nel Gulag dal 1938 al 1942. La sua stessa esistenza era motivo d’imbarazzo all’élite che tentava di sovietizzare lo spazio del quale Usto Mumin era divenuto parte e manifestazione vivente e attiva.

Aleksander Nikolaev era morto per rinascere Usto Mumin, sottomettendosi dal credo del tangibile a quello di un palpitante e ieratico assoluto impalpabile: era l’inaccettabile conversione di un comunista a un nuovo spirituale che congiungeva una radice mozzata dalla censura rivoluzionaria al misticismo che voleva negare, ma nel quale era inevitabilmente ricaduta negli anni del Realismo Socialista. Nikolaev-Mumin, da sismografo sensibilissimo, aveva messo tutto sulla tela. Come lui, a sondare il perturbante che si celava dietro l’impeccabile vita dell’uomo sovietico, un gruppo di artisti che è forse una delle sezioni più preziose dell’esposizione veneziana.

23 | Vera (Runa) Pšeseckaja, Tar (Ritratto di Sardan), olio e tempera su tela, 1928, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

24 | Aleksandr Sardan, Sogni, carta, cartone, tempera, pastello, anni Venti, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

25 | Sergej Šigolev, Il sole, carta, cartone, guazzo, 1927, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

26 | Petr Fateev, Lavoro collettivo, olio su tela, anni Venti, Nukus, I.V. Savitskiy atındaģı Qaraqalpaqstan kórkem-óner muzeyi.

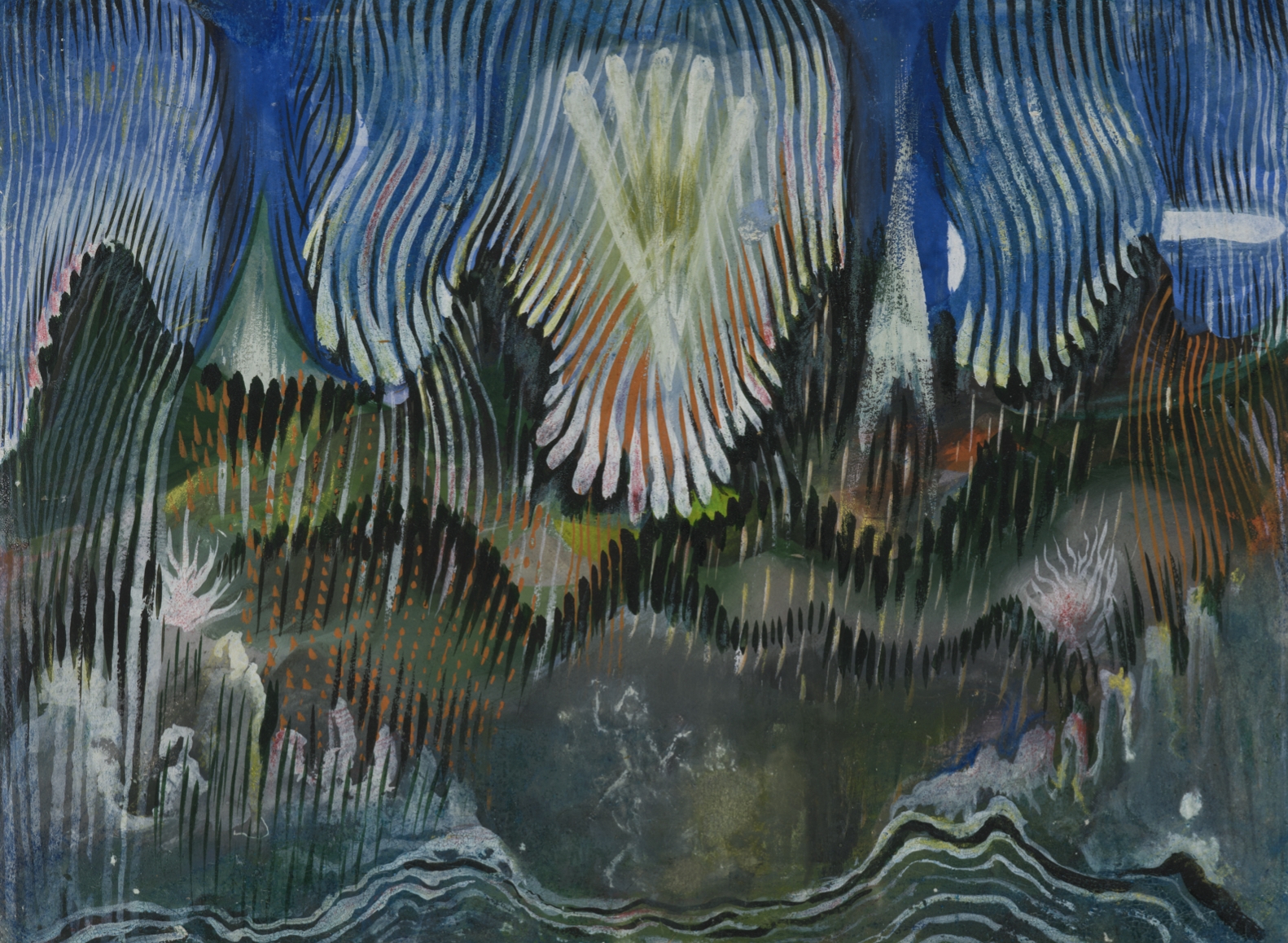

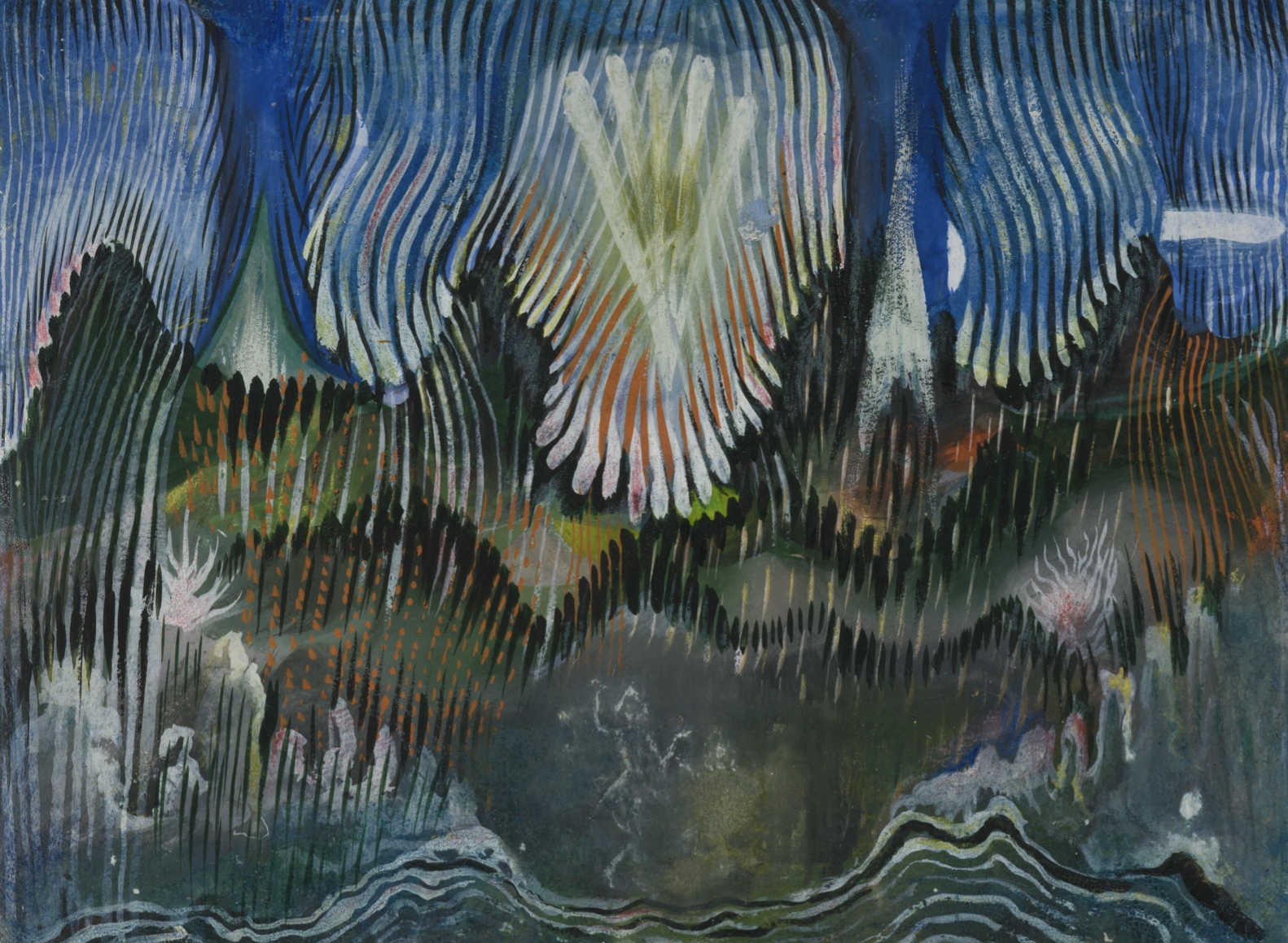

Un aspetto particolarmente significativo da analizzare nella mostra è la collocazione, al termine del lungo itinerario espositivo, nell’ultima sala del secondo piano di Ca’ Foscari, della collezione del gruppo artistico Amaravella. Questo corpus di opere, successivamente ascritto alla corrente del cosmismo, fu raccolto con straordinaria lungimiranza da Savickij. Sulle pareti si dipana una parabola artistica compiutasi in un quinquennio, tra il 1923 e il 1928, il cui obiettivo era quello di conferire una dimensione visiva a teorie di profonda influenza nel contesto russo del tempo, prima, durante e dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Una possibile traduzione del termine Amaravella dal sanscrito potrebbe essere “portatori di luce” (cfr. Bowlt 2024, 120). Il gruppo, di composizione multietnica, era guidato da Petr Fateev, coadiuvato da Vera (Runa) Pšeseckaja (che fu, per un periodo, coniuge del mistico Uspenskij; cfr. Kozachenko-Stravinsky, Redaelli 2024, 257), Aleksandr (Tar) Sardan, Sergej Šigolev e Boris Smirnov-Ruseckij.

Per comprendere appieno il contesto, è imprescindibile ricordare che, sin dal XIX secolo, il legame tra scienza e magismo era percepito come intrinsecamente profondo, come dimostrano fenomeni quali il mesmerismo e lo spiritismo. La Rivoluzione d’Ottobre non fece che amplificare questa fioritura culturale, interpretata da alcuni come un evento cosmico apocalittico (cfr. Dimitri 2004, 52-130).

L’opera di questi artisti si configura come un autentico itinerario iniziatico, rivelando quanto le utopie intreccianti magismo e scienza fossero profondamente radicate nella realtà russa – e, in seguito, sovietica – fino a costituire un sottotesto rispetto ai valori ufficiali. La trasgressività degli Amaravella si dipanò in un articolato intreccio di speculazioni intellettuali ed esoteriche. Nei primi decenni del XX secolo, l’élite intellettuale russa subiva una marcata influenza dell’esoterismo, incluse pratiche come la Teosofia di Madame Blavatsky (cfr. Dimitri 2004, 60-74). In questa prospettiva, i nuovi paradigmi razionalisti e materialisti rappresentavano una trascrizione moderna di un senso religioso ancestrale. Nel comunismo stesso si possono rintracciare elementi di matrice magico-ideologica, spesso celati sotto la patina della scientificità, come nel caso della pseudo-biologia di Lysenko (cfr. Cassata 2008; Dimitri 2004, 181-191; Joravsky 1986). In questo clima intellettuale si collocava l’arte degli Amaravella, testimonianza rara di una sintesi tra credenze arcaiche e positivismo marxista. Fra il 1919 e il 1923 a Mosca e Pietroburgo permasero circoli teosofici e antroposofici capaci di influenzare l’intellighenzia di partito; le prime persecuzioni, a metà anni Venti, furono solo formali e soltanto con il primo piano quinquennale del 1929 tutte le associazioni magico-religiose furono messe al bando. È in questo quadro di riferimenti che possiamo collocare l’opera degli Amaravella, che oggi è una rara testimonianza del lato sommerso di credenze che si intrecciavano con il positivismo e il materialismo storico, e che sono passate in secondo piano nella storiografia.

Gli Amaravella erano giunti all’arte dai più disparati campi, dal misticismo pietroburghese (Runa), alla biologia, la musica, il cinema e le loro opere di questo periodo sono delle sorte di talismani che controllano forze invisibili, che si fanno tramite e guida per un viaggio partente dalla piccolezza umana verso le immensità siderali. Gli artisti si autodefinivano sciamani, garanti del potere di una catena di significati e di entità che si inveravano nel colore, nella composizione, nel segno e in una pittura che diveniva descrizione dei daimon provenienti dalla profondità dei corpi.

L’opera Tar (Ritratto di Sardan) (1928) [Fig. 23] di Vera (Runa) Pšeseckaja descrive proprio questo: il nuovo intellettuale-artista immortale il cui corpo è trasfigurato dal suo compenetrarsi con superfici astrali che lo attraversano restituendoci la sua immagine di uomo fuori dal tempo, futuristico e allo stesso tempo presente. La sua forma, mutevole, nell’istante in cui viene catturata lo restituisce come un individuo androgino la cui testa, sede della mente, emana una propria onda visiva connettendosi ai simboli del cosmo. L’artista (Bowlt 2024, 120-121) è rivestito del ruolo quindi di governante rivoluzionario dell’arte e, in questa catena di significati che lo lega al tutto, d’ordinatore prometeico destinato all’immortalità gloriosa del macrocosmo. Un dipinto che paradossalmente si avvicina alle avanguardie sia spazialmente alla teleologia suprematista di Malevič, quanto soggettivamente alla metafisica analitica di Filonov. Si può leggere l’opera secondo la visione teosofica rielaborata da Blatvasky, nella costante coabitazione delle sfere del macro e del micro nel campo degli universali. Se l’uomo è emanazione e parte di dio, l’uomo è egli stesso deità potendo risvegliare poteri divini insiti in sé stesso – in una ideologia affine al contemporaneo prometeismo rivoluzionario marxista e riletta visivamente sulle tele degli Amaravella. Lo stesso universo è una costellazione, un organismo vivente del quale la parte materiale e tangibile è illusoria poiché essa è manifestazione deteriore dello spirito.

Quello che risulta interessante nel contesto più grande dell’Avanguardia Orientalis, risiede nel curioso collegamento di senso, in questa forma di misticismo, fra il rivoluzionario e il mago, nella comune piattaforma del cambiamento del mondo in senso progressista e migliorativo. Al fine di esaudire un determinato desiderio di volontà, i rivoluzionari possono tramutarsi in maghi e artisti per sostituire un determinato reale con un proprio mondo inedito e migliore. La rivoluzione stessa segna un momento di fortissima coesione di ideali conducente alla creazione, con le sue liturgie e ritualità condivise, di un aspetto propriamente mitologico dove i confini fra la storia e il fantastico irrazionale sono labili. Il governo di questo spazio insostituibile viene affidato alla politica, che si fa magia nel suo governo del cambiamento, mediante l’uso del simbolo.

Come i teosofi, i membri di Amaravella desideravano rivelare l’insita armonia fra i poli cosmici dell’immensamente grande e dell’immensamente piccolo per giungere a una sintesi artistica e biologica, secondo la lezione attualizzata del pittore mistico Rerich, storico e antropologo, perno fondamentale sul quale ruotano molti dei dipinti della mostra, che qui costituisce una delle basi fondanti. Nonostante questo, pittoricamente, c’è un abisso fra i pittori di Amaravella e il loro padre spirituale. Da un punto di vista della rappresentazione, si nota un continuo uso dei linguaggi visivi della scienza o della pseudoscienza. In Sogni di Sardan, ad esempio, ci sono sottili linee di forza che collegano lo spazio, l’universo, secondo le leggi della microdinamica, che si diramano in tutte le direzioni, si riuniscono in nodi e centri, talora forme vegetali, altre antropomorfe, oppure sciamaniche in un tratto preciso e colorato che sconfina nella rappresentazione biologica [Fig. 24]. Anche in Šigolev si ripresentano le stesse linee di forza, con una dinamica dello spazio immediata, folgorante, vibrante, che certo non può fare a meno di ricordare i tratti calligrafici di Kandinskij esposti nella sala vicina, ma allo stesso tempo è caratterizzata da una libertà d’azione del segno precoce per gli anni in cui i dipinti sono stati realizzati [Fig. 25]. Il dipinto Il sole può essere la rilettura di Lenin – e della sua politica dell’elettrificazione come il formarsi di una teocrazia solare “elettrica” – e di Stalin (l’uomo d’acciaio), profeti infallibili dei testi sacri (il Capitale e gli scritti di Lenin), in un pericoloso riavvicinamento al radicato misticismo islamico dell’Asia Centrale.

Infine Fateev, nella sua rappresentazione Lavoro collettivo, recupera chiaramente, nella rappresentazione dei suoi personaggi, i colori, la spigolosità, la monumentalità dei dipinti di propaganda, ma li trasmuta in forme esoteriche, come il cono di luce che attraversa un disco auratico, in un mondo chiaramente extraterrestre e multidimensionale [Fig. 26].

Oltre che al complicato substrato di basi teosofiche, al pensiero di Rerich e alla lettura magica del bolscevismo, gli Amaravella si affidavano alle correnti cosmiste, nate in seno al marxismo, che, al pari dei pensieri di Bogdanov in Stella Rossa, ribadivano l’esistenza di una combinazione olistica uomo-universo in vicendevole evoluzione (si rimanda a Tagliagambe 2022). Nel periodo storico a cavallo della Rivoluzione vedevano il passaggio fra la sfera della materia (la biosfera) a quella della ragione pura (la noosfera), in cui l’uomo si trovava rivestito del compito di accelerare questa transizione spirituale indirizzandola verso un principio evolutivo armonico per il cosmo, a un’umanità unificata e priva di conflitti interni, che avrebbe raggiunto il più alto sviluppo etico e scientifico. È opportuno qui ricordare come lo stesso Gagarin (Dimitri 2004, 178), durante il suo viaggio ellittico sul Vostok 1 intorno al globo, avesse inviato via radio un saluto al cosmista Rerich, esiliato ma ancora culturalmente influente, negli stessi anni in cui Savickij stava completando la sua collezione.

Epilogo di questa esperienza, come per il resto delle avanguardie, furono gli anni Trenta di Stalin. Il linguaggio spirituale, immaginifico e fantastico, aveva uno statuto ambiguo per la possibilità eventuale di un suo uso per veicolare messaggi pericolosi in forme visive apparentemente innocue. Il linguaggio e l’arte dovevano invece essere esclusivo appannaggio del controllo di partito (Stites 1989, 225-253). Alcuni fra gli Amaravella, divenuti indesiderabili eterodossi, furono arrestati come Runa e Sardan nel 1930 e Smirnov-Ruseckij nel 1941, per poi sparire o reintegrandosi in una realtà dove l’unica strada di sopravvivenza era l’omologazione al pensiero dominante, divenendo ingranaggi del cosmo staliniano.

La breve ma intensa e inedita esperienza degli Amaravella segna un momento di svolta del periodo delle avanguardie in Asia Centrale, e riflette quanto è accaduto in altre parti dell’Unione Sovietica. I loro temi e linguaggi, tuttavia, rintuzzati dalla censura per decenni, ebbero modo di riemergere, in forme diverse, ma con rinnovato vigore, nelle diverse manifestazioni di arte non ufficiale che presero piede dagli anni Sessanta in poi. Per questo l’esperienza profondamente viaggiante, nello spirito, come nello spazio, degli Amaravella, merita di essere presa in considerazione in una lettura più generale della storia dell’arte sovietica.

III. Epilogo

La storia dell’Avanguardia Orientalis è quella di anime viaggianti che hanno riletto in modo complesso e innovativo i prodotti dei primi decenni del ventesimo secolo. Questi movimenti liberi nei tracciati, che come le carovane, sono orbitati intorno a una serie di stazioni, come Samarcanda, Khiva, Tashkent, Bukhara, si sono rivelati un laboratorio di idee politiche e culturali, che hanno saputo far dialogare la profonda matrice islamica di questi luoghi con lo spirito della riforma. La testimonianza di questo laboratorio è giunta fino a noi oggi grazie a una fortunata convergenza di eventi e alla lungimiranza di un burocrate visionario. Oggi, queste opere e i loro messaggi ci raggiungono come un’eredità importante, ricordandoci la straordinaria ricchezza culturale e la forza creativa di questi luoghi, e rappresentano una via alternativa allo spettro della guerra e dei radicalismi che vi sono stati proiettati a partire dall’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979 e che si riflettono, in un gioco infinito di rimbalzi, fino all’Europa e a noi.

Riferimenti bibliografici

- Barbieri, Burini 2024

G. Barbieri, S. Burini (a cura di), Uzbekistan: l’avanguardia nel deserto, catalogo della mostra (Firenze, Andito degli Angiolini, 16 aprile - 30 giugno 2024; Venezia, Ca’ Foscari Esposizioni, 17 aprile - 8 settembre 2024), Milano 2024. - Bellingeri, Manfredi, Sarcia 1998

G. Bellingeri, C. Manfredi, G. Sarcia (a cura di), A. Volkov, Motivi uzbechi, Padova 1998. - Brower 2002

D. Bower, Turkestan and the Fate of the Russian Empire, Londra 2002. - Cassata 2008

F. Cassata, Le due scienze. Il «caso Lysenko» in Italia, Torino 2008. - Cameron 2018

S. Cameron, Can You Get to Socialism by Camel? The Fate of Pastoral Nomadism in Soviet Kazakhstan, 1921–28, in The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan, Ithaca 2018, 45-69. - Cecchetti 2024

M. Cecchetti, Arte dell’Est. E l’avanguardia venne dal deserto dei tartari, “Avvenire” 22.5.2024. - Dimitri 2004

F. Dimitri, Comunismo magico. Leggende, miti e visioni ultraterrene del socialismo reale, Roma 2004. - Donert 2017

C. Donert, Cracking Down on Nomadism, in The Rights of the Roma: The Struggle for Citizenship in Postwar Czechoslovakia, Cambridge 2017, 115-142. - Joravsky 1970

D. Joravsky, The Lysenko Affair, Cambridge 1970. - Kašina 1937

N. Kašina, Vystavka chudozhnikov uzbekistana, “Pravda Vostoka” 8, 10, gennaio 1937, 3. - Khalid 2015

A. Khalid, Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR, Ithaca 2015. - Leed [1991] 1992

E.J. Leed, La mente del viaggiatore: dall’Odissea al turismo globale [The Mind of the Traveler: From Gilgamesh to Global Tourism, New York 1991], traduzione di E. J. Mannucci, Bologna 1992. - Lotman 1985

J.M. Lotman, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, traduzione di S. Salvestroni, Venezia 1985 - Martini 2024

A. Martini, A Venezia e Firenze pittura russa e uzbeka mai vista, “Il Giornale dell’Arte” 15.4.2024. - Moore 2019

S. Moore 2019, The lost Louvre of Uzbekistan: the museum that hid art banned by Stalin, “The Guardian” 21.5.2019. - Morozova 2009

I.Y. Morozova, Socialist Revolutions in Asia, Londra 2009. - Puppi 1976

L. Puppi, Per un uso della lezione di Gramsci nella metodologia storico-artistica, “Prospettiva” 4 (Gennaio 1976), 3-7. - Sartori 2003

P. Sartori, Altro che seta. Corano e progresso In Turkestan (1865-1917), Udine 2003. - Stites 1989

R. Stites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, New York 1989. - Tagliagambe 2022

S. Tagliagambe, Dal caos al cosmo. Introduzione al cosmismo russo, Roma 2022. - Thomas 2017

A. Thomas, The Caspian Disputes: Nationalism and Nomadism in Early Soviet Central Asia, “The Russian Review” 76(3), 2017, 502-525. - Thomas 2018

A. Thomas, Nomads and Soviet Rule: Central Asia under Lenin and Stalin, Londra-New York 2018. - Trubeckoj [1920] 2021

N.S. Trubeckoj, l’ Europa e l’umanità [Evropa i čelovečestvo, Sofia 1920], traduzione di O. Strada, Milano 2021. - Villa 2024

A. Villa, Le avanguardie dell’Uzbekistan in mostra a Venezia e Firenze. Intervista ai curatori, “Art Tribune” 13.5.2024. - Žanbosinova 2021

A.S. Žanbosinova, Kazakh nomads: the road to socialism, “Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Historical Sciences. Philosophy. Religious Studies” 134(1), 2021, 49-62.

English abstract

This article explores the innovative trajectory outlined by the exhibition Uzbekistan: Avant-Garde in the Desert, recently held at Ca' Foscari in Venice and Palazzo Pitti in Florence. The exhibition offers a journey through the real and imagined landscapes of early 20th-century Turkestan, weaving together geographical, artistic, historical, and political narratives.