I costumi degli antichi romani negli Habiti di Cesare Vecellio

Giorgio Reolon

English abstract

Nel contesto dello studio dell’antico e della trasmissione della cultura antiquaria nel Cinquecento si può inserire anche il celebre trattato illustrato sul costume, Habiti antichi et moderni, di Cesare Vecellio, pittore veneto coinvolto nel settore dell’incisione, che riveste un ruolo importante nella cultura artistica della Venezia del Cinquecento, soprattutto nella storia della moda (Guérin Dalle Mese 2002, Rosenthal, Jones 2010). Nella sede di questa rivista sono degne di nota le pagine che l’autore dedica agli abiti degli antichi romani, perché ci documentano il suo interesse per l’antico nello studio del costume e i canali, le fonti e gli strumenti utilizzati nel XVI secolo per conoscere il mondo romano classico. Oggetto del presente contributo è proprio la parte degli Habiti riguardante l’antica Roma, sezione che apre la galleria di figure del volume: una presenza che rappresenta un elemento di novità rispetto ai precedenti repertori di costume. Si riportano inoltre la trascrizione del testo dell’edizione del 1590 e le immagini delle incisioni xilografiche degli abiti degli antichi romani.

Cesare Vecellio e gli Habiti antichi et moderni

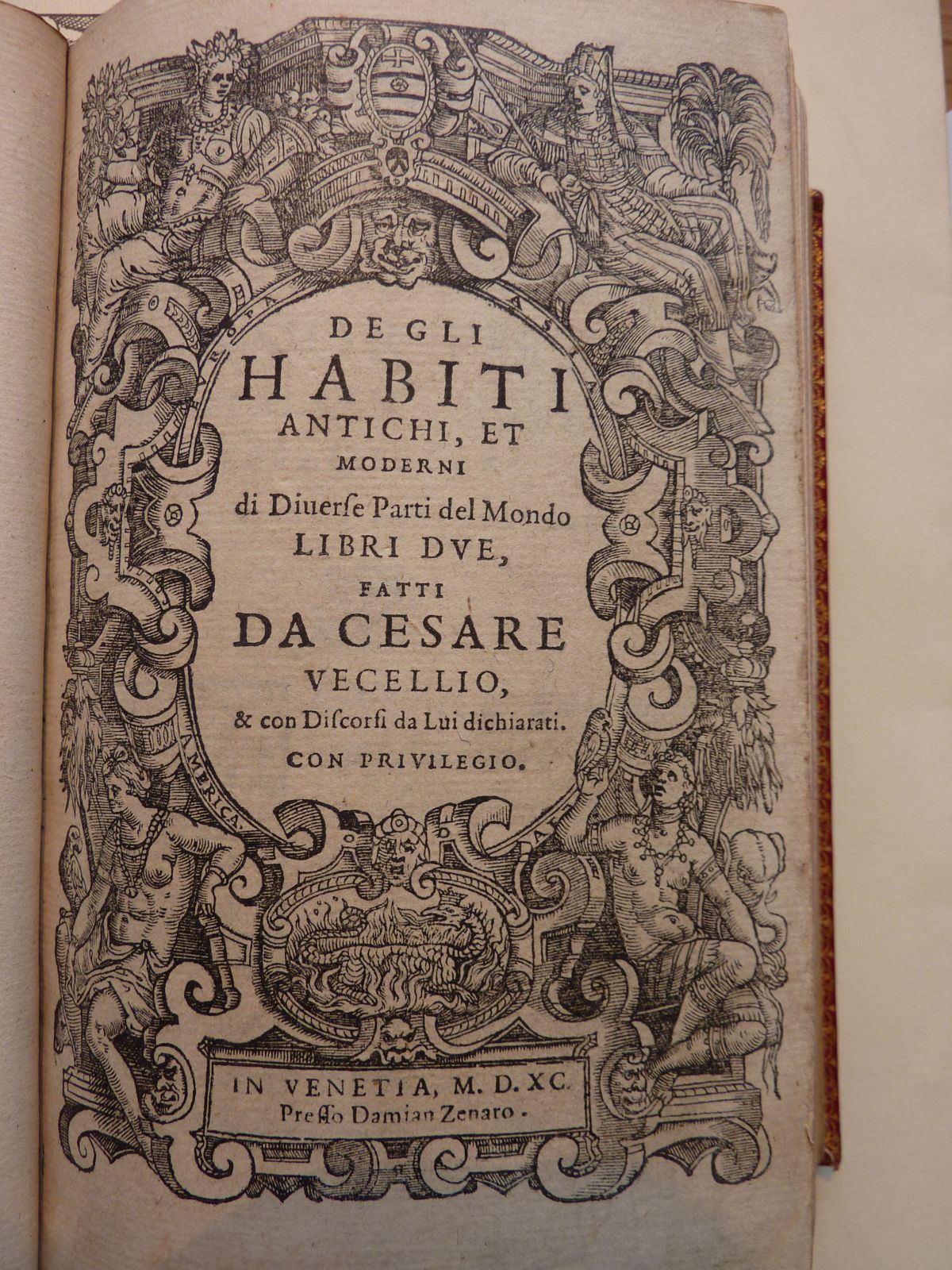

Cesare Vecellio, frontespizio degli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Cesare Vecellio (Pieve di Cadore, 1521 circa - Venezia, 1601), pittore e stampatore, coinvolto come molti artisti della sua epoca nella produzione di incisioni, era cugino di secondo grado di Tiziano; fino al 1570 non si conosce nulla della sua attività (Conte 2001). Per la parentela con Tiziano è da ipotizzare un periodo di formazione e collaborazione nella bottega del maestro cadorino, da collocare grossomodo negli anni Quaranta e Cinquanta del Cinquecento. Dal 1570 al 1600 è documentata una sua autonoma attività di pittore così come di stampatore e incisore: mentre la sua produzione pittorica è essenzialmente circoscritta nel territorio bellunese, l’attività incisoria è esercitata a Venezia, dove abita e dove gestisce una stamperia in Frezzeria, in contrada San Moisè. Nel periodo 1584-1595 risulta essere iscritto alla corporazione dei pittori veneziani, l’Arte dei Depentori (Favaro 1975, 139), anche se nella città lagunare non è documentato alcun suo dipinto.

Gli Habiti antichi et moderni vengono stampati nel 1590 presso l’editore veneziano Damiano Zenaro, all’insegna della salamandra; il volume raccoglie, descrive e illustra “habiti di diverse nationi, così antichi come moderni, da me con tanta fatica raccolti, e dichiarati”: come viene evidenziato nel titolo sono abiti di diverse parti del mondo e comprendono oltre 400 incisioni di abiti di Europa, Asia e Africa, a iniziare da quelli dei romani antichi. Naturalmente la sezione più corposa è quella dedicata a Venezia, che occupa circa un quarto dell’intero volume (Guérin Dalle Mese 2001). L’autore curò una seconda edizione degli Habiti, stampata dall’editore veneziano Sessa nel 1598, e questa volta comprendente gli abiti di tutto il mondo: risulta infatti accresciuta di numerose incisioni (in tutto 503), tra cui venti dedicate ai costumi degli abitanti delle Americhe.

Gli Habiti appartengono al genere dei repertori di costumi, che si diffusero a partire dalla metà del Cinquecento (Nevinson 1952, Tuffal 1952, Blanc 1995, Butazzi 1995, Guérin Dalle Mese 1998, 12-17, Davanzo Poli 2001, 65-66, Davanzo Poli 2004, Rosenthal, Jones 2010, 15-20). Scopo di questi testi era quello di presentare e illustrare i costumi del mondo, in un secolo in cui si diffuse lo spirito di conoscenza e curiosità avviato grazie alle nuove scoperte geografiche e alimentato con la pubblicazione di tali volumi. Le immagini stampate svolgevano un ruolo importante per veicolare la conoscenza dei costumi dei paesi lontani. I molti testi, pubblicati a Venezia e in altre città (soprattutto Parigi e Anversa), come quello di Enea Vico, Francois Desprez, Jan Jacques Boissard, Jost Amman o Ferdinando Bertelli, presentavano le illustrazioni dei costumi indossati dalle diverse popolazioni e per il pubblico di allora rappresentavano una sorta di “gabinetto di curiosità” a portata di mano, soprattutto per quanto riguardava i personaggi esotici.

Tornando agli Habiti, come osserva Jeannine Guérin Dalle Mese, “sebbene la dedica prometta solo di cercare i modi di vestire “più stravaganti e più nuovi”, la sua raccolta va molto oltre il gusto dell’esotico e della pura curiosità” (Guérin Dalle Mese 1998, 204), per diventare una preziosa testimonianza etnografica. Se nelle precedenti raccolte l’immagine prevaleva sulla scrittura (erano presenti al massimo brevi didascalie o quartine), la novità principale degli Habiti è quella di offrire al pubblico un’opera che associa l’immagine dell’abito a un discorso scritto che lo spiega e lo commenta. I discorsi da lui dichiarati, come recita il sottotitolo della prima edizione, tracciano la storia di ciascun abito, secondo più sfaccettature e sfumature. Il risultato finale non è quindi un semplice repertorio illustrato, ma una vera e propria storia del costume, un’indagine completa e articolata, a tutto campo, sulla realtà dell’abbigliamento, perché l’autore non si limita a descrivere gli abiti raffigurati nell’incisione, ma si sofferma sull’origine di un particolare vestito, sulla sua evoluzione e sul suo cambiamento, insomma sulle tappe più significative della sua storia.

Cesare Vecellio è il vero e solo creatore dell’opera, perché dispone dei due linguaggi: l’immagine e la scrittura. L’incisore di cui ha bisogno è un semplice esecutore [...]. Vecellio innalza lo studio degli abiti a livello di altre summe sulle conoscenze dell’uomo del Rinascimento. [...] Il suo progetto è ambizioso, perché formulato per la prima volta. Egli vuole essere non solo enciclopedico, ma intende costituire una specie di storia del costume, la quale verrà messa in relazione con i fatti principali della storia e dei “costumi” di ogni paese. Questo per il libro del 1590 (Guérin Dalle Mese 1998, 19).

Tra le due edizioni cinquecentesche, quella che appare più ricca di informazioni e notizie, e quindi più utile per gli studiosi, è certamente la prima, quella del 1590. Infatti in questa il commento che accompagna le immagini è più ampio e dettagliato, e presenta non solo precise e puntuali descrizioni dell’abito, in cui vengono spiegati con termini specifici le diverse tipologie e i tessuti, ma anche numerosi excursus sui più vari argomenti: queste digressioni riguardano la storia, la geografia e la società dei luoghi e delle città in cui l’abito viene portato; in più sono segnalate le usanze, i comportamenti e gli stili di vita delle categorie di persone e delle popolazioni prese in esame. La prima edizione inoltre è arricchita da un’ampia introduzione all’opera, il Discorso sopra gli habiti antichi e moderni, origine, mutatione e varietà di quelli, una storia generale del costume, in cui vengono focalizzate la sua evoluzione e diversificazione. Nell’edizione del 1598, caratterizzata dalla presenza sia del testo in italiano sia della traduzione in latino, questo discorso introduttivo viene eliminato e, anche se vengono aggiunte nuove incisioni, i ricchi commenti risultano di molto ridotti e si riferiscono essenzialmente all’abito.

L’apparato iconografico degli Habiti è costituito da una cospicua serie di xilografie (Guérin Dalle Mese 2001, 126-127), la maggior parte intagliate dall’incisore Christopher Chrieger (italianizzato in Cristoforo Guerra) da Norimberga, “eccellentissimo intagliatore in legno” (Vecellio Habiti 1590, f. 200r), su disegni dello stesso Vecellio. Le illustrazioni, ognuna delle quali occupa l’intera pagina, sono costituite dalla figura che indossa l’abito e da un nome che la identifica, il tutto racchiuso in una cornice manieristica, “alla Sansovino”, che rispecchiava il gusto di quel secolo e che ritroviamo nelle cornici dei quadri e nell’ornato dei soffitti (Guérin Dalle Mese 1998, 246, Cocchiara 2010, 21-22). Le figure formano una grande galleria di tipi umani, colti in vari atteggiamenti e posizioni, favorendo così l’indagine non solo dell’abito (visto spesso anche da dietro) ma anche dell’intera persona e del suo comportamento, del suo status. Le incisioni traducono per immagini quello che viene evocato a parole nel commento a fronte.

L’immagine è qui un supporto, un mezzo magari grossolano [...], per suggerire la raffinatezza dei costumi. Al lettore spetta la trasmutazione, come pure l’integrazione mentale dei colori, proposti solo attraverso lo scritto. Tutto si basa sul contrasto tra il bianco e il nero, tra pieno e vuoto, presenza e assenza (Guérin Dalle Mese 1998, 62).

A spiegare le incisioni è il testo e tramite questo “Vecellio guida i lettori a entrare nelle pieghe dell’abito e del suo proiettarsi al mondo” (Paulicelli 2006, 139).

Il commento è qui, da una parte, il complemento indispensabile all’incisione; indicando i colori ed i tessuti, attraendo l’attenzione su certi particolari che l’occhio non percepirebbe da solo, orienta la percezione dell’immagine: ha una funzione conoscitiva ed una funzione enfatica (Guérin Dalle Mese 2001, 128).

E come mette bene in evidenza Eugenia Paulicelli

Il commento non è solo una mera descrizione dell’abito, ma è anche una risorsa importante per comprendere i meccanismi che regolano il complesso processo di codificazione dell’apparire nell’ambito di spazi locali e globali (Paulicelli 2006, 129).

L’autore è coinvolto in prima persona nella narrazione, riportando spesso la sua testimonianza (naturalmente per gli abiti a lui contemporanei, che può osservare in una città cosmopolita e dai vivaci fermenti artistici e culturali come Venezia). Cesare contestualizza ogni abito, inserendolo in un tempo e in uno spazio, descrivendo città e luoghi, tracciando – prima di passare alla descrizione dell’abito – una breve introduzione geografica e storica, così come è attento alle diverse popolazioni e alle loro usanze, perché “costume” significa sia modo di vestire sia modo di essere e comportarsi. Non solo abiti, dunque; perché, come si diceva, il discorso è arricchito con inedite aperture e digressioni: personali giudizi, richiami al passato e all’attualità, considerazioni su vari argomenti, e poi numerosi aneddoti, curiosità, exemplum, excursus eruditi a livello storico, artistico, geografico, letterario, mitologico, sociale, finanche familiare e personale; naturalmente la parte più sostanziosa del testo riguarda la descrizione dell’abito, molto dettagliata e approfondita, attraverso l’uso di una terminologia specifica per i vari capi d’abbigliamento, di cui spiega con chiarezza e precisione i significati e la foggia.

Gli Habiti diventano così una grande “collezione” di costumi, usanze, modi di vita: infatti dietro quest’opera si cela un paziente e scrupoloso lavoro di raccolta, compendio e ricerca storica, artistica e letteraria, che presuppone la conoscenza di una grande quantità di informazioni e notizie, e uno studio ravvicinato di opere d’arte, testi e immagini, desunti da numerose fonti e dalla loro osservazione diretta: “Mi servirò per principio di tutto quello che possa arrecare lume alla descrizione degli stessi” (Vecellio Habiti 1590, f. 1r). In particolare due aspetti caratterizzano e distinguono gli Habiti: la parte iniziale, antiquaria e archeologica, con la trattazione degli abiti degli antichi romani, e soprattutto i molti riferimenti alle fonti utilizzate per costruire e documentare il lavoro: quelle per i disegni delle incisioni, molte delle quali tratte dalle opere d’arte che Vecellio poteva vedere a Venezia e in altre città venete, e quelle per i commentari, ricavate da molteplici fonti scritte e letterarie. In più egli aveva instaurato rapporti con pittori e incisori di altre città italiane, che gli fornivano materiale iconografico (disegni e stampe), come l’autore stesso testimonia in più occasioni: “Molte et diverse sorti di habiti ricordomi haver trovato in diverse città d’Italia, aiutato da molti amici che desideravano compiacermi”. Cesare Vecellio appartiene a quel gruppo di cosiddetti peintre-graveurs, pittori che erano anche incisori, come Battista Franco, Andrea Schiavone e Odoardo Fialetti, e agli editori-calcografi, come Pietro Bertelli e Giacomo Franco, attivi a Venezia a cavallo tra Cinquecento e Seicento (Mancini 2009, Cocchiara 2010, 10-14). Occorre infatti inserire Cesare in una rete di relazioni e scambi con altri pittori, incisori e stampatori, che oltrepassava i confini della Serenissima, come per esempio il rapporto (anche sul piano epistolare) con il pittore napoletano Francesco Curia (Vecellio Habiti 1590, ff. 252v-253r, Di Majo 2002, 53-54). I rapporti con queste figure di editori-calcografi e pittori-incisori ci portano ai libri illustrati e ai manuali accademici. I testi di Cesare Vecellio sono in linea con quelli successivi, condotti secondo un’idea catalogatrice del mondo, che nell’ambito della formazione dell’artista introduce a Venezia un nuovo tipo di istruzione, la copiatura dal libro, che sarà la base della formazione accademica, svincolata dall’apprendimento artigianale in bottega. L’opera di Cesare ha certamente dato un contributo rilevante nel Seicento: prova ne è che l’edizione seicentesca dei suoi Habiti (Habiti antichi overo raccolta di figure delineate dal gran Titiano e da Cesare Vecellio suo fratello, diligentemente intagliate, conforme alle Nationi del Mondo, pubblicata a Venezia nel 1664, dove Cesare diventa fratello di Tiziano e a Tiziano si assegna una collaborazione nella realizzazione dei disegni per le incisioni, questo molto probabilmente per motivi commerciali e di vendita) presenta questo sottotitolo, Libro utilissimo a pittori, disegnatori, scultori, architetti et ad ogni curioso, e peregrino ingegno, in un momento in cui, a fine Cinquecento e poi per tutto il Seicento, con il parallelo sorgere delle accademie, assume particolare importanza per la formazione del pittore l’utilizzo di testi illustrati.

Gli Habiti rappresentano una ricerca ambiziosa e dallo sguardo universale, in cui gli abiti, di fronte al mare magnum della loro diversità, sono classificati e catalogati in un’ordinata architettura, un tentativo di ordine che è anche a carattere sociale, perché gli abiti sono precisi segnali di status (Venturelli 1995, Belfanti 2006, 42): Cesare Vecellio, osservatore attento, acuto, critico e sensibile, ha registrato la varietà e complessità delle fogge, il loro continuo mutare lungo i secoli, l’originalità di quelle contemporanee, e ne ha voluto dare conto in quest’opera enciclopedica, che rappresenta una sintesi di un argomento estremamente complesso come quello dei costumi.

Discorso sopra gli habiti antichi e moderni, origine, mutatione e varietà di quelli: i capitoli su Roma

Nella dedica al conte e cavaliere Pietro Montalban Della Fratta, nobile di Conegliano, Cesare Vecellio scrive che le tre condizioni che possono rendere “lodevole e desiderabile” quest’opera sono “l’antichità”, la “diversità” e la “ricchezza”. Come si diceva, dalle pagine degli Habiti emerge la volontà dell’autore di scrivere una storia degli abiti e quindi il fatto di parlare anche di quelli antichi è un modo per conoscere e ricostruire l’origine e l’evoluzione dei costumi moderni, riflesso e conseguenza dei cambiamenti storici e sociali: perché le “operazioni umane” della storia – come Cesare stesso scrive – corrono “a guisa di fiume” (Vecellio Habiti 1590, f. 1r).

La prima edizione si distingue dalla seconda per la presenza del Discorso di Cesare Vecellio sopra gli habiti antichi e moderni, origine, mutatione e varietà di quelli, diviso in tredici capitoli: si tratta di una sorta di trattato storico in miniatura sul costume. Cesare coglie alcune importanti influenze sulla “vita” dei costumi, come il sito, la storia, gli usi, la geografia. La diversità degli abiti rispecchia la diversità di genti e paesi, di storie e modi di vita, di luoghi e climi. I primi sette capitoli si soffermano su alcuni punti che permettono di capire meglio il discorso sugli abiti sviluppato dall’autore: la varietà e i mutamenti degli abiti dipendono dalla varietà delle città e delle popolazioni, dalla loro storia, dal loro passato (Delle mutationi et varietà de paesi e città, che poi hanno portato seco le mutationi e diversità degli habiti); gli abiti infatti dipendono dalle popolazioni che li portano: l’Europa e l’Italia sono ricche di città (Divisione della Terra). Gli abiti di “questo bellissimo paese dell’Italia (...) cinto da due mari Tirreno e Adriatico” (Vecellio Habiti 1590, f. 4r) sono i più numerosi della raccolta (Di quali Habiti de’ Paesi si ragioni nella presente opera). Gli abiti sono realizzati con materiali diversi (Della varietà dei panni et delle materie con le quali si facevano gli habiti à i tempi antichi) e presentano diversi colori (De’ colori diversi, che sono stati ritrovati di tempo in tempo per tigner le materie, con le quali si formano i vestimenti). La frammentarietà della penisola italiana, con le sue molte città e le numerose corti, ha favorito il diversificarsi della moda (Del numero delle città d’Italia e De popoli diversi, che habitano l’Italia...).

Gli ultimi sei capitoli, quelli che in questa sede ci interessano, parlano di Roma, “capo del mondo”, in cui vengono tracciate alcune brevi note storiche, sulla forma del suo governo e sugli abiti. Queste pagine si rivelavano per il lettore di quel tempo un apparato di grande utilità, oltre che di interesse (per la presenza di racconti e aneddoti), per contestualizzare gli abiti in un preciso momento storico, e per comprendere meglio l’evoluzione verso quelli più moderni. “Ho deliberato – spiega Vecellio – ragionar prima di quelli, che io trovo scritto, e poi venir a trattar di quelli più vaghi, che al presente sono in uso in detta Città”.

Nel capitolo VIII, Di Roma capo del mondo, Cesare giustifica la scelta di iniziare la sua trattazione da Roma, perché “si deve cominciare dalle cose più nobili”. Roma, “capo di questa regione per la maestà”, nell’immaginario dell’autore e del suo pubblico è la sede della Chiesa e del Papa ed è ricordata per il suo glorioso passato, per essere stata “dominatrice dell’universo, e imperatrice de’ viventi; sì come le trombe della sua gloria, e fama da ogni lato suonano”. Cesare Vecellio accenna brevemente alla fondazione della città da parte di Romolo, cui seguono cenni sull’immagine della città di Roma nell’antichità, una metropoli con più di seicento torri, “a guisa di corona”, le mura, le numerose porte: “onde haveva più tosto sembianza di una Regione, che di una Città”; la Roma del Cinquecento appare “molto diversa”, e ridotta nel numero di torri e porte. Passando agli abiti, viene spiegato il motivo della diversità e stravaganza di molti abiti romani antichi, perché derivati da quelli dei greci e delle popolazioni barbare. La “diversità” è registrata dall’autore fin dalla dedica ai lettori, quando parla dell’instabilità della materia trattata: “la cosa degli habiti non conosce stato né fermezza, e si vanno sempre variando à voglia e capriccio altrui” (né può essere altrimenti, in quanto il cambiamento è fattore irrinunciabile della moda). L’estrema varietà e mutevolezza la si coglie in pieno nel testo di Vecellio: altra causa sono le congiunture storico-politiche, come è stato per Roma, “perché in diversi tempi ella è stata soggetta alle mutationi di diversi Prencipi, e capi”.

Il capitolo IX è dedicato alle magnificenze, et superbe spese intorno à gli ornamenti de’ Senatori, e delle donne romane antiche. Cesare riporta due episodi, tratti dalla Naturalis historia di Plinio il Vecchio, per spiegare la sontuosità e il lusso degli abiti e delle acconciature delle donne romane, e anche i loro sprechi ed eccessi. Sono protagoniste due donne particolarmente eccentriche: Lollia Paolina, moglie di Caligola, con le sue acconciature arricchite di pietre preziose e perle, agghindata di collane e pendenti, e Cleopatra, di cui viene riportato il noto aneddoto della scommessa vinta sull’amante Marc’Antonio: poiché quest’ultimo non credeva che si potessero spendere centomila sesterzi in una cena sola, l’astuta regina fece sciogliere in un forte aceto una perla di alto valore, bevendo il prezioso liquido.

Viene invece dedicato all’ordine della Repubblica romana il capitolo X: Vecellio, dopo aver ripercorso brevemente il passaggio dalla caduta della monarchia (a seguito della violenza di Tarquinio su Lucrezia) all’affermazione della repubblica, si sofferma a descrivere la forma e le cariche del governo, come i consoli, i tribuni, i senatori, i censori, ricordando le riforme del console Publio Valerio Publicola. Il motivo di questo excursus, spiega Cesare, è “perché saranno spesso nominati questi magistrati nelli nostri habiti de’ Romani”. Dopo le magistrature del governo, il breve capitolo XI parla dell’ordinamento dell’esercito romano, con i vari gradi, dal centurione fino al dittatore.

Fin qui l’autore ha introdotto il contesto politico, storico e sociale in cui andranno a inserirsi i discorsi sugli abiti: il più corposo capitolo è il XII e in questo si entra nel merito degli abiti. Cesare Vecellio descrive e spiega in modo puntuale e rigoroso, nei termini, nell’origine, nell’uso, nella foggia, i seguenti abiti romani. Si comincia dalla pretesta, “antichissimo habito usato dalli Censori”, indossata anche da Romolo, secondo quanto scrive Plutarco. Indossare la pretesta fu un privilegio concesso anche alle donne, poiché diedero un contributo determinante nella vittoria sui Sabini, nella guerra all’alba della storia di Roma (l’episodio viene raccontato in poche righe). La trabea, “veste ricamata usata da’ Capitani nei Trionfi”, come viene spiegato, presenta vari nomi e varie tipologie: c’è quella consolare e quella palmata, e inoltre, attingendo dalla testimonianza di Svetonio, altre “tre sorti di Trabee”, una per gli offici divini, un’altra per i re, la terza infine per gli Auguri. Il paludamento “era l’habito degli imperatori”, e qui c’è spazio per una personale considerazione dell’autore: “questo habito, secondo me, non è altro habito che quello, il quale usano hoggi gli huomini d’arme de’ nostri tempi, e lo chiamano Casacca”, e aggiunge che si tratta di un abito antico, usato fin dai Macedoni. La clamide viene paragonata a un “bavero assai largo”: come un velo copriva le spalle ed era portata da personaggi illustri “con tanta pompa”: viene riportato l’esempio (tratto da Plinio) di una clamide ricamata per il re Demetrio da tal Policrete raffigurante “tutto il mondo, e tutti i segni principali del Cielo”. La toga era l’abito dei senatori, “una veste lunga fino in terra”; le donne “di maggior grado” portavano anche la stola, avvicinata a quella attuale dei sacerdoti. Ampio spazio viene dato alla tonaca, attraverso la citazione di numerose fonti scritte, riportando l’esempio di Catone il censore che era solito passeggiare nel foro senza scarpe e senza tunica, indossando solo la toga. La tunica era portata senza maniche, al contrario delle donne, che le usavano “lunghe e larghe”; viene fatto un altro confronto con gli abiti cinquecenteschi: “tal tonaca al parer mio non era altro, che quella sottana, ò sottanella, che noi portiamo sotto la camicia”. Viene fatta una breve menzione sulla tessitura della tonaca, che (come scrive Varrone) era di lana; viene inoltre riportata un’usanza, quella di “portare dietro alle fanciulle, che andavano à marito, la rocca inconocchiata di lana co’ l fuso appresso pieno di filato”. Altre vesti romane sono la crebra o papaverale, la prevesta, le freggi (così chiamate perché nate “da’ popoli di Frigia”), le polinicie, cioè tessute con più fili e dipinte di vari colori, usate a Babilonia; l’ultimo abito a essere menzionato è il pallium, o pallia, o palliola, “la quale si vedeva sopra le altre vesti à guisa del mantello de’ nostri tempi”.

L’ultimo capitolo di questa introduzione tratta le coperte della testa, ovvero i copricapi. Viene nominata la thiara, il copricapo regale dei re d’Oriente: era un “cappelletto in forma di meza sfera chiusa in due parti, una delle quali copriva il capo, e l’altra rimaneva riversata”. Un altro era il cidarin, chiamato anche diadema, portato dai re di Persia e Armenia, e anche dalle regine, come Monima Millesia, moglie di Serse, di cui viene raccontato un aneddoto (il suo tentativo di suicidarsi legandosi al collo il diadema). Altri copricapi antichi sono la causia, cappello della Macedonia, e la candis, dei Medi.

Riportiamo di seguito la trascrizione dei capitoli (con l’indicazione delle pagine).

Di Roma capo del mondo. Cap. VIII

[f. 7r] Perché si deve cominciare dalle cose più nobili: per tanto nella presente mia descrittione non procedendo per via di confini, cioè non cominciando da un termine d’Italia, e scorrendo per tutto fino all’altro ultimo termine; mi risolvo prima à ragionar dell’inclita Città di Roma, la quale è capo di questa regione per la maestà, e sedia del Sommo Pontefice, il quale come vero Vicario di Giesù Christo nostro Signore nella religione comanda à tutto il mondo, oltre che già è stata dominatrice dell’universo, e imperatrice de’ viventi; sì come le trombe della sua gloria, e fama da ogni lato suonano. Et prima dirò qualche cosa della sua origine, intorno alla quale tutti gli scrittori si accordano; che fosse stata fondata da Romolo, e da lui ricevesse il nome: e se bene alcuni tengono, che fosse chiamata Roma da una certa Romola moglie di un Rè, che visse, regnò e morì in Italia; non perciò si può negare, che Romolo non la cignesse di mura, e non la fortificasse di Torri, e di tutte quelle cose, che erano in uso all’hora per fortezza dei luoghi. Questa dunque fu poi à poco à poco ampliata, e accresciuta in tal maniera, che per il valore, e fortezza degli habitatori suoi si alzò à tanta gloria, e grandezza; che si può meritamente affermare non esser stata né prima né poi veruna, che l’habbi appareggiata. Le Torri, che à guisa di corona la rendevano forte arrivarono al numero di seicento trenta quattro, e per la sua larghezza fu capace di trenta sette porti; et dicesi anchora, che all’incontro di lei giacesse una spianata di due mille passi, che fanno quasi cinque miglia Germane; onde haveva più tosto sembianza di una

[f. 7v] Regione, che di una Città. L’età nostra nondimeno la vede molto diversa, perché al presente non si trova haver per suo uso più di venti porte, e non tutte aperte; e nelle muraglie, che la cingono si contengono solamente, trecento sessanta Torri. Non è dunque meraviglia alcuna se ne’ tempi, che ella fu fortunata, e gloriosa, e hebbe tanta potenza, e larghezza d’Imperio si trovasse in tal colmo di felicità, che alle volte rifiutasse il governo di quelle regioni che le mandavano le chiavi, e à lei si rendevano spontaneamente soggette. Non mi pare anchora sconvenevole in questo proposito dire, che in questa Città di Roma si vedessero habiti molto stravaganti, e diversi, rispetto al continuo, e gran concorso de’ Greci, e altre nationi barbare, onde nacque tanta diversità di habiti, quanta si vede; e in buona parte anchora si raccoglie da gli archi famosi, e trionfali, dalle statue, dalle colonne, e dalle antiche scritture di huomini approvati: e perché in diversi tempi ella è stata soggetta alle mutationi di diversi Prencipi, e capi; però non è meraviglia, che così gli huomini, come le donne habbino cambiato, e variato tante volte gli habiti, e le forme del vestire; onde à suo luogo hò deliberato ragionar prima di quelli, che io trovo scritti, e poi venir a trattar di quelli più vaghi, che al presente sono in uso in detta Città. Nelli discorsi de’ quali habiti procurarò di esser breve nelle materie, che io trattarò; facendo brevemente mentione, di qual materia fossero tessuti gli habiti antichi, e de i loro colori; presupponendomi nel resto, che dalle ricchezze di questa Città possa ciascun far congiettura della pompa, e ornamento de gli habiti suoi.

Delle magnificenze, et superbe spese intorno à gli ornamenti sontuosi de’ Senatori, e delle donne Romane antiche. Cap. IX

[f. 8r] Erano tante le magnificenze, e sontuosità degli habiti de’ Romani, che quasi era cosa incredibile à chi le leggevano nelle antiche carte, sì come descrive Plinio, il quale vuole, che le antiche donne Romane si ornassero, e acconciassero la testa di perle, ò di altre gioie in grandissima quantità, e di quello splendore, e valuta, che fosse conforme alla grandezza dello stato loro; e in oltre, che portassero al collo, e alle braccia collane, e monili assai ricchi di tanta vaghezza, che in qualunque luogo comparivano, l’aspetto della loro illustre magnificenza faceva meravigliare altrui. Si legge nell’istesso Auttore esser stata vista Lollia Paolina moglie di Caligula, non quando andava con tante cirimonie in publico; ma quando si adornava per lasciarsi vedere à qualche cena, ò sponsalitio; tanto acconcia, e ornata, che la sua testa si vedeva carica di finissimi smeraldi, e perle assai grosse con pendenti à gli orecchi, e monili intorno al collo, che facevano stupir tutto il mondo; stimandosi, che questi ornamenti arrivassero alla valuta di quattro mila sestertij. Il medesimo scrive l’istesso Plinio di Cleopatra, la quale ben spesso nella sua prospera fortuna invitata da Marc’Antonio à cena, e à questi sontuosi apparecchi delle sue tavole, fu da lui dimandata una volta, se era possibile far cena più splendida; à cui ella rispose; che in una cena sola ella haverebbe speso cento mille sestertij; qual detto trasse Marc’Antonio à far seco scommessa, che non era possibile, e furno perciò dati i pegni, non potendo egli credere,

[f. 8v] che in una cena sola si potessero spender tanta somma di danari; al che soggiunse Cleopatra, che non solo haveria fatto veder quello, haveva lei detto, ma che di più ella sola in un boccone haverebbe mangiato il valsente di quei cento mila sestertij. Venuta dunque la sera della cena, e postosi à tavola; notava Marc’Antonio ogni cosa particolarmente, per conoscer in quali cibi, ò vivanda fosse stata spesa così gran somma di danari, e in quale cibo solo ella havesse poi potuto mangiare in un boccone cento mille sestertij. Finalmente comparvero in tavola le ricche tazze piene di pretiose conserve; in una delle quali piena di aceto fortissimo, la quale era fatta di una pietra di grandissima valuta, e benissimo lavorata; Cleopatra gettò una grossissima perla, che lei con le proprie mani si staccò da gli orecchi; questa era di grandissima valuta, e benissimo lavorata; la qual così gettata in quello aceto, subito si liquefece; e ella se la mangiò: si apparecchiava di fare poi il simile della seconda; ma i giudici della scommessa lo vietarono, giudicando che lei havesse vinta, e guadagnata la scommessa; e così Marc’Antonio rimase attonito di una alterezza, e superbia tanto grande, e portata à Roma ne fu ornata la statua di Venere genetrice, posta nel Tempio di tutti gli Dei.

Dell’ordine della Repubblica romana circa i reggimenti, e habiti suoi. Cap. IX

Da poi che Tarquinio, per la scelerata, e dishonesta violenza fatta à Lucretia, fu privato del Regno, e scacciato da Roma; cominciarno i Romani, à crear i Consoli in vece de gli Rè, a’ quali furono concedute parimente tutte l’insegne, e preeminenze reali, fuor che l’uso della corona, e della Toga:

[f. 9r] e in questo tempo molti Cittadini da quella disonestà passata, s’indussero a giurare, che mai più sopporterebbono per l’avvenire, che un solo regnasse, e havesse dominio sopra di loro. In questo tempo il numero de’ Senatori Romani era di trecento. Ma Valerio, che fu il terzo Console, formò, e stabilì alcune leggi, per le quali si permetteva, che il Consolato potesse esser dato à quei del popolo; aggiungendovi appresso, che qualunque havesse tentato di farsi Tiranno, fosse ucciso, e l’uccisore ricevesse in cambio di castigo lode infinita. Ordinò anchora, che il Tempio di Saturno fosse il fisco, dove si havessero à riporre, e conservare i danari publici, e lasciò creare al popolo due Camerlenghi. Poco dipoi fu creato un magistrato, il quale nominarono la Dittatura, senza appelatione; alla quale non era inalzato, ò promosso alcuno, eccetto in occasione di qualche gran sospetto, ò timore di manifesto, e grave danno, che alla Città di Roma potesse avenire. A questo Dittatore, era lecito creare il Maestro de’ Cavallieri, la qual dignità era seconda dopò la sua, e questo Maestro andava in compagnia del Dittatore; come il Tribuno andava co’ l Rè. Fù poi conceduto alla Plebe, che anchora essa havesse il suo magistrato, onde cominciarono à crearsi i Tribuni, de i quali l’arroganza venne tanto crescendo, che annullava, e estingueva gli ordini, e le leggi de’ Senatori, e de’ Consoli ogni volta, che non fossero state à loro soddisfattione. Furono anchora di più creati due Censori, l’auttorità de’ quali per spatio di tempo divenne tale, che à loro apparteneva regolare, e riformare tutti i costumi, e tutta la disciplina civile; riconoscer tutti i luoghi publici, e privati; imporre le gabelle al popolo, fare il censo, privar dal Senato i Senatori, notandoli d’infamia; e l’auttorità di questo magistrato durava per lo spatio di cinque anni. Fu poi creato un altro magistrato, il quale rendesse ragione, e fu nomato il Pretore, à cui fu commessa ogni ragione

[f. 9v] publica, e privata. Onde anchora à lui stava il tuor via quello, che fino allhora fosse stato fatto, e dichiarare il ragionevole dall’ingiusto. Nel principio fu creato un Pretor solo, e si chiamò Urbano, ò della Città: ma conoscendo poi, che questo non bastava à così gran governo ne fu eretto un altro, che rendesse ragione à forestieri. Questo dunque è stato il modo del governo della Republica Romana, il quale durò fino alli tempi di Giulio Cesare, il quale ridusse un’altra volta lo stato alla Monarchia. Questo ho voluto dunque dire, giudicandolo molto à proposito, perché saranno spesso nominati questi Magistrati nelli nostri habiti de’ Romani, ne’ quali diremo quale ad uno si convenghi, e quale all’altro.

Ordine della militia romana. Cap. XI

Havendo io fatto una breve descrittione del governo de’ Romani; mi par ancora conveniente di trattar qualche cosa dell’ordine della militia di quelli. Per tanto vediamo manifestamente, che l’arte quasi imitatrice della natura, serba l’ordine istesso nelle cose artificiali, che si serba dalla natura nelle cose naturali; e tanto più essa arte si accosta al buono, quanto più mantiene qualche buon’ordine; non potendo il disordine generar altro, che confusione, e distruggimento. Furono però nella militia ordinati i gradi, e l’ubidienza, la qual procedeva in questo modo; cioè il soldato privato ubidiva al Centurione, il quale era capo di cento Soldati; il Centurione al Tribuno, ò Capitano; il Tribuno al Legato; il Legato al Console; il Console al maestro de’ Cavallieri; e questo finalmente al Dittatore. Cominciavano i giovani à mettersi in obligo della militia all’età di anni dicisette, e questo obligo durava loro fino all’età

[f. 10r] delli quaranta anni. In tempo di pace portavano la toga, la quale era una veste lunga, e larga; ma nella guerra i nobili Romani andavano vestiti di porpora; e i Cavallieri portavano gli anelli d’oro. Et prima che io passi più oltre non tacerò, come gli Antichi Romani in segno di lutto portavano i vestimenti negri, dove per questo medesimo rispetto le donne li portavano bianchi senza alcun ornamento.

Note de gli habiti, et principalmente di quelli de’ Romani. Cap. XII

Per levar via ogni confusione, che potesse nascer nella dichiarazione delli nostri habiti, e per non replicar più volte un habito, acciò non partorisca noia alli Lettori; Per tanto mi è parso far il presente breve Discorso sopra gli habiti antichi, e specialmente quelli de’ Romani. Si deve dunque sapere che la Pretesta è stato un antichissimo habito usato dalli Censori, li quali vestiti di essa (come scrive Ateneo) e coronati ammazzavano con l’accetta, ò secure gli animali de i sacrificij: Di questo habito antichissimo si legge esser andato vestito Romulo, dicendo di lui Plutarco, che si vestiva di una veste di porpora, e portava la toga Pretesta. Questa Pretesta anchora fu donata per privilegio alle donne Romane; perché combattendo Romulo à bandiere spiegate contra i Sabini, li quali havevano di già preso il Campidoglio, esse donne furno cagione, che si terminasse quel fatto d’arme; per esser dette donne entrate fra i due esserciti, e haver operato con le loro parole tanto, che seguì la pace frà dette parti; perilche anco riportò per privilegio altra la Pretesta di porpora, che alla preferenza loro non fossero dette parole dishoneste. La Trabea poi era veste ricamata

[f. 10v] usata da’ Capitani nei Trionfi, e rimaneva anchora appresso di loro dopo i trionfi; e però forte per questo Amiano chiamò la Trabea consolare; la quale fu poi da Martiale detta Palmata; forse havendo rispetto alla vittoria. Svetonio anchora fa mentione di tre sorti di Trabee; una, cioè, che si consacrava alli Dei, ch’era tutta di porpora; la seconda pur di porpora era de i Rè; ma però era fregiata di bianco; e la terza era quella de gli Auguri, la quale era tessuta di porpora, e di scarlatto. Il Paludamento era habito de gli Imperatori, benche alcuni vogliono, che fosse anchora essercitato, e vestito da coloro, che essercitavano la militia; e secondo Ateneo fu in uso anchora appresso i Cavallieri, e nobili della Grecia. Questo habito, secondo me, non è altro habito, che quello, il quale usano hoggi gli huomini d’arme de’ nostri tempi, e lo chiamano Casacca; e fu prima usato da Macedoni, che da Romani. La Clamide credo io fosse molto simile ad un bavero assai largo; ma di tutta tondezza, la quale à guisa di un velo copriva le spalle; e questa da personaggi grandi era portata con tanta pompa, e ricchezza, che si legge che Demetrio ne diede una à lavorare à Policrete, bella sopra modo; nella quale (scrive Plinio) che fu ricamato tutto il mondo, e tutti i segni principali del Cielo, cioè i Poli, e i dodici segni dello Zodiaco. Questa Clamide dunque si portava intorno alle spalle, e per esser tanto commoda, e leggiera i Greci se ne servivano in guerra. La Toga era habito Senatorio, e per quello, che si racconta dalle scolture era una vesta lunga fino in terra con un manto portato in diversi modi, allacciato sopra la spalla, il quale si chiamava Paludamento. La Toga anchora era portata da molti scinta, e fu portata dalle matrone anchora di qualche conto, come si raccoglie da molte medaglie, e statue; ma i soldati, che andavano alla guerra togati, la portavano più corta, e più spedita; ma le donne

[f. 11r] la portavano sempre alquanto più lunga, e continuamente ad una guisa: Nondimeno le donne di maggior grado la portavano stolata, cioè con una stola sopra, la quale pendeva loro dal collo, come quella, che portano i Preti de’ tempi nostri. La Tonaca poi, secondo Aulo Gellio, non è stata usata da’ Romani antichi; e però si legge che Catone dopo desinare era solito andare in piazza senza scarpe, e senza tonaca, con la Toga solamente; e ivi esser stato solito passeggiare, e ragionar con gli amici, il che possiamo dire, che non derogasse alla sua dignità di Pretore, sapendosi per cosa certa, che i suoi antichi non portarono mai le tonache. Ennio poi chiamò la gioventù di Cartagine tonicata, la quale d’inverno portava una certa tonaca, che copriva à pena le spalle; e questa, secondo Plutarco, fu usata da Catone, quando egli se ne stava il verno in villa; perché la state si esercitava co’ servi ignudo. Questo Catone dopo il suo Consolato, e trionfo, non si legge, che portasse mai veste alcuna, che arrivasse, ò eccedesse il prezzo di cento danari, i quali fanno la somma di dieci ducati, e che il suo companatico ordinario non fosse più, che di trenta baiocchi Romani. Ma per ritornare alla tonaca, scrive Gellio, che questo vestimento non fu mai portato da alcuno con le maniche senza biasimo: ben’è vero, che le donne l’usavano con le maniche, ma lunghe, e larghe in segno di una certa honestà. Tal tonaca al parer mio non era altro, che quella sottana, ò sottanella, che noi portiamo sopra la camicia: ma non sarà anchora fuor di proposito il fare anchora breve mentione della sua tessitura. Scrive dunque Varrone, che da principio la tonaca fu veste Senatoria, e era di lana, e che ella durò dal tempo di Anco Re de’ Romani, fino all’età sua; e ne fu serbata una appesa, senza mai guastarsi, nel Tempio della Fortuna per spatio di grandissimo tempo. Dì qui hebbe origine l’usanza di portare dietro alle fanciulle, che andavano à marito, la rocca inconocchiata di lana

[f. 11v] co’ l fuso appresso pieno di filato; acciò che prima, che facessero altro tessessero la tonaca, e la portasse insieme con la toga; onde poi le donne novelle andavano vestite di questo habito. La veste ungulata poi da principio fu habito da persone ricche, e civili; e da questa (secondo Fenestella) derivò poi la Sorticolata. Era anchora appresso di loro in uso un’altra vesta chiamata Crebra, e Papaverale, della quale per esser andato vestito Torquato, è vituperato da Lucillo Poeta. Si trova parimente esser stata fatta mentione della Prevesta, ritrovata dai Toscani; ma era poco in considerazione; essendo tanto più stimata la Trabea posta di sopra, la quale era tessuta, e ricamata di colori diversi, pur con l’aco. La veste trionfante poi lavorata con l’aco (secondo Homero) è venuta da’ popoli di Frigia, e simili lavori poi furono chiamati Freggi; e il primo, che la facesse tesser fu Attilo; e però furno chiamate vesti Attaliche. Si usavano poi in Babilonia le vesti tessute, e dipinte di varij colori; le quali si chiamavano Polinicie; cioè, di più fili: e perciò si legge, che essi Babiloni ne vendesse una à Nerone ottocento mille sestertij, e molto prima una di Servio, con la quale egli copriva la statua della Fortuna, e costò grandissima somma di danari; e durò fino alla morte di Seiano senza punto guastarsi, ò tarmarsi, che fu per lo spatio di cinquecento sessanta anni. Ritrovo anchora esser stata fatta mentione dalli scrittori d’un’altra vesta; chiamata Pallia, ò Palliola; la quale si vedeva sopra le altre vesti à guisa del mantello de’ nostri tempi, e era chiamata dalli Latini Pallium. Et questo era habito da maschi, e da femine, e li distendeva dal collo fino in terra. E questo potrà bastare circa la descrittione de gli habiti antichi.

Delle coperte della testa. Cap. XIII

[f. 12r] Poiche ho parlato alquanto sopra gli Habiti antichi de’ Romani; per tanto non mi par fuor di proposito di trattar delle coperte delle testi loro. La Thiara dunque copriva il capo reggio nell’Oriente. Questa Thiara era un cappelletto in forma di meza sfera chiusa in due parti, una delle quali copriva il capo, e l’altra rimaneva riversata. Si trovava anchora un altro ornamento chiamato Cidarin, il quale si portava tutto in testa, e è stato in uso appresso i Re di Persia, e di Armenia, e fu chiamato con altro nome diadema; il quale era una fascetta, che nel suo mezo cigneva la testa, e la legava; e fu usato anchora dalle Regine, e specialmente da Monima Millesia, moglie di Xerse, donna tanto celebrata da’ Greci, e dicesi, che havendoli quel Re mandati quindeci mille scudi, perché ella andasse à ritrovarlo, e non havendo ella voluto acconsentire, egli spinto dall’amore, gli mandò il Diadema, e la chiamò sua moglie. Questa Monima essendosi levata di testa il Diadema, e formatone un laccio, s’impiccò per la gola; ma non havendo il Diadema potuto reggere il peso, e essendosi rotto, fu cagione che ella proruppe come disperata in queste parole: O’ esecrabile Diadema, poi che in un caso tanto lugubre non hai voluto servirmi: ma venendo alla descrittione delle altre coperte della testa, mi si appresenta davanti la Vitta, la quale era un legame di capelli delle matrone; e se ne servivano anchora le Vergini Vestali, come hora fanno le Monache de’ tempi nostri. La Causia era un cappelletto Macedonico d’oro, di seta, e di alcuna altra materia. La Candis anchora fu coperta di

[f. 12v] testa de’ Medi. Et perché mi par di haver dato qualche lume à bastanza per gli Habiti, che da me si devono porre nella presente Opera; per tanto mi par necessario di venire à trattar sopra gli Habiti delle Figure, che io ho fatto intagliare, e ho dissegnate con tanta mia fatica e spesa.

Gli abiti dei Romani antichi: le incisioni e i commenti

Riportiamo a questo punto le “figure” degli abiti degli antichi romani, “che io ho fatto intagliare, e ho dissegnato con tanta mia fatica et spesa”, come ci ha appena ricordato l’autore al termine del suo discorso introduttivo, e il testo di commento dell’edizione del 1590. Si tratta di dieci incisioni, nove figure maschili e una femminile. Incontriamo innanzitutto il patrizio antico, col volto di profilo e l’ampio panneggio della toga; il troiano antichissimo con lo sguardo fiero, il mantello, la mano appoggiata alla corazza e l’altra ben stretta sull’elsa a forma di aquila; il console in atteggiamento solenne, con il bastone del comando e avvolto nel paludamento. Seguono sei immagini di soldati armati, la maggior parte dei quali indossa l’abbigliamento militare tipico dell’esercito romano: lorica (corazza) di cuoio, per proteggere petto e addome, mentre nella parte inferiore pendevano sul gonnellino della indicula (corta tunica portata sotto la lorica) strisce di cuoio, formando una fitta frangia. Incontriamo il soldato privilegiato, l’uomo d’arme a cavallo, con la corazza dalle piccole scaglie di cuoio o metallo e un vistoso elmo piumato, il soldato armato alla leggera, pronto a entrare nella mischia della battaglia su un cavallo rampante, l’alfiere con il vessillo dell’aquila e un copricapo a testa di leone, il velito (soldato a piedi), con una corazza leggera (corsaletto) e nell’atto di avanzare, il fromboliere con una corta tunica, leggera e agile, e con la fionda in mano pronta all’uso. Chiude la serie una donna con la stola e il pallio dall’elegante panneggio.

Cesare Vecellio, Patritio antico romano, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Habito di patritio antico romano

[f. 14r] Gli senatori antichi Romani usavano di portar (per quello che si vede nelle scolture di valent’huomini, e nelle famose carte di ottimi auttori) la Toga, vesta fino in terra, con un manto portato in diversi modi allacciato sopra la spalla, e altri senza allacciare con buttarne una parte sopra la spalla, e un’altra sotto il braccio, simile a’ tempi nostri di quello, che si fa de ferraioli, ò mantelli. Erano per tanto questi manti ampli, e lunghi fino à terra. Questi tali Senatori, usavano come anchora gli Imperatori di andar rasi di barbe, e costumavano portar pochi capelli in testa; e nel ritrarre, o scolpire, che si facevano, si facevano scolpire, e ritrarre senza alcuna cosa sopra il capo; si come si vede in ogni statua antica, e in ogni medaglia fatta in quei tempi.

Cesare Vecellio, Troiano antichissimo, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Habito antichissimo de’ romani, che fu anco usato prima da’ Troiani

[f. 15r] È cosa molto dilettevole il considerare i capricci de gli antichi romani, e non è dubbio, che gli Habiti loro ci porgono per la lontananza del tempo maggior diletto, che non fanno i moderni, i quali del continuo habbiamo avanti à gli occhi. Per tanto quelli, che sono venuti a Venetia, se pur haveranno havuto qualche diletto di veder cose notabili, non haveranno lasciato à dietro di considerare quelle quattro figure di porfido di rilevo pieno, armate, le quali sono dinanzi alla porta del Palazzo di San Marco; e furono portate insieme con altre statue, sculture e cose preciose di Grecia, e dalle parti più lontane quà à Venetia, quando questa potentissima Republica andava allargando i termini del suo Imperio con lieto grido del nome suo, e con felice corso delle sue imprese. Dicesi, e forse favolosamente, che queste quattro figure rappresentassero le persone de’ quattro Prencipi figliuoli de’ Re della Grecia, et altre nationi, i quali non potendo succedere ne’ regni paterni; che per leggi pervenivano alli primogeniti, dopo haver fatto bottino del migliore de gli errarij, e Thesori paterni unitamente si imbarcassero in una nave per procacciarsi un nuovo paese, e regno: e per fortuna dicesi pervenissero nel fine del golfo Adriatico nelle lagune di Venetia, dove volendo pigliar qualche ristoro, e rinfrescamento, è fama, facessero tra loro consulto, con due de’ detti Prencipi venissero à pigliar rinfrescamento qua à Venetia, e due ne restassero in nave; e che per ambitione di goder due di loro soli tutto il Thesoro, che portavano, quelli che vennero per li rinfrescamenti, attossicassero le vivande; e quelli due altri, che restorno in barca, si risolvessero alla venuta,

[f. 15v] che quelli due facevano in nave, di ucciderli, si confecero; e poi si messero à mangiar le vivande attossicate di modo, che due dal veleno, e gli altri dal ferro restorno morti: per il che gli habitatori di Venetia di quei tempi pigliassero detta nave, e vi trovassero un gran thesoro insieme con queste quattro figure di porfido; che dicevano significare il consiglio, che fu fatto da quei Prencipi Greci nella presa di Troia. Questo ho voluto dire, acciò si sappia, che questo Habito è antichissimo, e propriamente usato da’ Troiani, e poi da’ Romani antichi. Si vede poi il sopraposto Habito, che i Troiani; e poi gli antichi Romani andavano armati di corazza, e di cortella, ò storta e sono coperti da un paludamento, il quale fu poi posta uso dalli Consoli Romani: le loro scarpe erano simili a quelle, che si portavano al tempo di Alessandro Magno; si come attestano molte medaglie fatte, e battute in quei tempi: la berretta, che gli copriva la testa è tonda à guisa di quelle, che al presente usano gli Clarissimi Senatori Venetiani.

Cesare Vecellio, Console, over tribuno romano, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Dei consoli, et tribuni romani armati in guerra

[f. 16v] È cosa certa, che i nostri antichi Romani hanno dato il modo, e la regola di tutto quello, che in una ben’ordinata Repubblica si deve fare così in tempo di pace, come di guerra. Et havendo noi fin qua parlato del governo de’ Romani in tempo di pace, e di guerra; però giudico non esser fuor di proposito il far mentione in questo luogo delle qualità che si richiedevano in un Console, e Generale Romano. I Romani dunque eleggevano in tempo di guerra un Console, persona dotta, e prattica de’ maneggi del mondo, considerando che la prudentia dell’huomo supera co’ l consiglio le forze maggiori delle sue; e in oltre non si guardano tanto alla bella presenza del corpo, quanto alla prontezza della lingua, e delle mano, le quali due cose accompagnate dalla prudenza stessa, sono di gran momento in tutte le imprese. Essendo dunque eletto il Console di così fatti costumi, e qualità, portava un’Habito, che abbelliva, e ornava molto la sua grandezza. Simile all’habito de’ Consoli era quello de’ Tribuni, e de’ Centurioni, benche non così ricco, né di tanta manifattura. Portavano per tanto i Consoli la corazza di lama di acciaio, ò di ferro, overo un giacco di maglia fina coperto di velluto cremesino ornata di certi mascheroni in forma di teste di Leoni, ò d’altri animali, che servivano invece di spallacci, e nel panno di seta facevano alcuni tagli, che pendevano fino à mezo il braccio: sotto le corazze portavano un panno di seta, che faceva l’armadura più commoda alla persona, e sopra poi un saio, che dal busto in giù era fatto di certi tagli di broccato dell’istesso colore con liste d’oro in mille fogge,

[f. 17r] tra le quali campeggiavano alcune mascherette di oro massiccio; hebbero anchora in uso gli stivaletti fino à meza gamba, sotto i quali portavano le calze di scarlatto intiere dal piede fino alla cintura, e erano molto commode al cavalcare. Gli stivaletti si allacciavano con legature molto acconcie, e spedite. Sopra tutti questi Habiti portavano un manto di porpora, il quale si chiamava Paludamento, affibiato davanti con una brocca d’oro figurata in bella maniera; portavano la daga, che loro pendeva da una cintura di cuoio piena di fibbie d’oro. Ornato dunque il Console di tal’Habito, e con il bastone in mano in segno della sua auttorità attraversava per le Centurie, e per le Legioni, ò cavallerie dell’essercito. Il simile facevano gl’Imperadori in tempo di guerra con l’armi corte in quella guisa, che nelle medaglie e nelle statue ci si rappresenta; allacciandosi però l’elmo in testa con bellissimo modo attendevano alla salute della patria, e ad acquistarsi gloria immortale.

Cesare Vecellio, Soldato privilegiato, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Del soldato armato

[f. 18r] Il valore de’ Soldati Romani, oltre l’ardir loro naturale, nasceva anchora dal premio, proposto all’opere valorose, che ciascuno havesse fatte. Erano dunque riconosciuti da’ loro Tribuni assai magnanimamente quelli, che operavano qualche atto, ò prova generosa, si come all’incontro erano severamente castigati i codardi: i quali castighi (si come anchora i premij) erano dati in publico, e alla presenza di tutto l’essercito per raffrenar, e inanimir rispettivamente gli animi de’ Soldati. Per infiammarli dunque alle valorose imprese; i Consoli, quando uno si era portato bene, facevano chiamarlo avanti di essi, e di tutti, e quivi ad alta voce per bocca di molti ufficiali publici si lodava, e magnificava il valore di quel tale, di modo, che i fatti egregij di quello erano intesi da tutti i Soldati dell’essercito. Appresso le lodi anchora se gli dava un dono di più, e meno valuta, secondo che più, e meno haveva ben operato: perche chi haveva ferito un fante à piede dell’essercito nemico, guadagnana un cinto francese: chi haveva gettato alcuno da cavallo, riceveva in premio un vaso d’oro; e all’huomo d’armi si dava un fornimento da cavallo; chi liberava la vita ad’un Cittadino, riceveva di mano del Console, ò Generale, una corona d’oro intagliata à foglie di quercia; di qui dunque, che volendo il Senato riconoscer, e honorare i buoni Imperatori fecero le statue, e le pitture loro con tal corona. E questi erano quei privilegiati, i quali ritornando poi cosi carichi, e ornati di tali splendori, erano dipinti nei luoghi alti, e eminenti, e più celebri, e frequentati dalla nobiltà Romana. Si dava anchora in premio dai Consoli à quel Capitano,

[f. 18v] che havesse tirato à fine qualche impresa segnalata di grandissima importanza, lasciata da altri per disperata; come à coloro, che havessero liberato la patria da qualche gran pericolo, una gioia, ò corona di gramigna verde, colta à punto in quei luoghi, dove era stata fatta l’impresa; e nel venire à quest’atto volevano, che i vincitori fossero coronati di mano del vinto. Frà quelli dunque, che ottenessero sì honorato premio furono Lucio Dentato, Publio Decio, e Marco Calfurnio, e anchora Decio Augusto, il quale l’hebbe per mano del Senato. E questo basti quanto a i premi de’ Soldati. L’Habito di essi è conforme al sopra posto, il quale non mi par che habbi bisogno di dichiaratione, per esser assai stato dichiarato ne i precedenti Capitoli.

Cesare Vecellio, Huomo d’arme, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Dell’huomo d’armi a cavallo

[f. 19v] Ritrovo scritto, che gli antichi huomini d’arme Greci per esser ispediti, e leggieri al combattere, portavano armature di poco peso, armandosi il capo di una celata di cuoio à più doppi, e di cuoio era finalmente la corazza, la quale essi chiamavano Saione. Tal’armatura usarono anchora i Romani, i quali la coprivano di porpora, ò di giacinto. Questa ne gli esserciti era la più honorata cavallaria perché così poco armata si esponeva alli maggiori pericoli, che occorrevano. Tal modo di armare fu ritenuto anchora da’ Persi per spatio di gran tempo: ma avvistosi poi che nel portarle per la pioggia divenivano assai grevi, e si torcevano nel ricever dopo esser state bagnate il Sole, e tanto più che molti di loro ne coprivano anchora i cavalli; mutarono usanza, e cominciarono à bardar i loro cavalli, e coprire le loro persone di piastre di ferro e portar con la mano destra una lancia assai grossa, e con la sinistra uno scudo grande coperto di una camicia di maglia fino al ginocchio, con bracciali, e guanti di ferro, e schiniere alle gambe; in testa poi portavano una celata co’l cimiero alto di queste, che si allacciavano sotto il mento, e fornita di piume di varij colori. Usavano anchora la corazza di lame di ferro coperta di seta, ò cuoio. Questi così armati si veggono dipinti in diversi luoghi, e scolpiti anchora ne’ marmi, e in altre materie, dove si vede la grandezza di quei pennacchi, usati da loro per parer più terribili a’ nemici.

Cesare Vecellio, Soldato a cavallo, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Del soldato armato alla leggiera à cavallo al modo Romano antico

[f. 20v] I soldati à cavallo armati alla leggiera usavano la corazza, e la celata, come quelli dell’armadura grave, e così portavano lo scudo nella mano sinistra; ma nella destra in cambio di Lancia portavano un dardo, e alcuni ne tenevano tre nella mano dello scudo, per potersene valer dopò haver lanciato il primo; altri poi in luogo del dardo usavano portar una lancetta corta detta Chiavarina, assomigliandosi questa à quelle corsesche, che sogliono portare i Pedoni. In questa medesima guisa erano armati anchora gli Arcieri à cavallo, i quali portavano il Carcasso pieno di frezze dietro le spalle, e nella mano sinistra un’arco simile quasi al Turchesco, con la destra sempre armata di una di queste frezze, per esser pronti al ferire. Al fianco sinistro havevano una daga corta, e dalla banda destra il pugnale, e nel rimanente erano in tutto simili a i pedoni, de i quali se ne vedono assai nella Colonna di Traiano, e di Antonio.

Cesare Vecellio, Alfieri, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

De gli alfieri romani

[f. 21v] Gli Alfieri de gli esserciti Romani, per quanto si cava dalle scritture di varij Auttori erano diversi, e molti per ognuno di essi esserciti; Alcuni de’ quali erano dimandati immaginieri, perché portavano l’immagini de’ Principi. Altri Insegnieri, perché portavano le insegne; e altri Aquilieri, e Dragoneri, perché quelli portavano l’Aquile, e questi Draghi. L’armi di questi erano le corazze, la daga corta, e cinta al fianco destro; le vesti erano simili à quelle degli altri soldati, e si calzavano anchora stivaletti in gamba. Ma in testa in vece di celata portavano una conciatura fatta à guisa di una testa di Leone, acciò l’aspetto dell’Alfiero fosse più terribile, e spaventevole al nemico di quello de gli altri Soldati. In questa medesima guisa si vedevano anchora i Trombetti, e altri sonatori di strumenti da guerra. E tale anchora era l’Habito, e l’armatura de gli Alfieri de’ cavalli alla leggiera, i quali di più portavano in cima di un’asta l’Aquila, e sotto quella una picciola bandiera di taffetà de i colori della Livrea, ò divisa de proprij Capitani. Et questa è quanta differenza si ritrova tra l’Alfiero de’ cavalli, e quello de’ Fanti à piedi.

Cesare Vecellio, Soldato a piede, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Di soldati romani a piedi detti Veliti

[f. 22v] Si vedono molte scolture, dalle quali si cava, come i soldati à piedi della militia Romana erano di ordini diversi; e dalle scritture anchora di varij Auttori si cava, che i soldati à piedi della militia Romana erano chiamati con molti nomi, per esser molti i loro ordini, de’ quali alcuni erano chiamati Veliti, i quali erano armati alla leggiera, come quelli, che offendevano gli nemici di lontano con scaricare le Frombe contra la parte nemica. Alcuni poi erano detti Lanciatori, i quali lanciavano aste picciole dette Zagaglie, e altre simili armi offensive. Questi non havevano altra armatura, che una celata in testa; e tutto il rimanente della vita era coperto de’ suoi vestimenti ordinarij, i quali erano alcuni mantelletti serrati, e legati sopra le spalle, ne’ quali usavano anchora portar de’ sassi, per tirarli contra i nimici. Havevano questi una sottana lunga fino alle ginocchia, la quale portavano cinta, e usavano gli stivaletti in gamba. Et tal’Habito si cava dalle scolture antichissime fatte fino a’ tempi de’ Greci, e in particolare ne fa chiari la Colonna di Traiano. Le sopradette loro sottane erano di lana; ma i mantelletti per la maggior parte di cuoio, perché meglio facessero resistenza alla pioggia. Da questo dunque potremo venire in cognitione, i Veliti esser stati di tre spetie, cioè Frombolatori, Lanciatori, e Arcieri, i quali si adoperavano più di ogni altra sorte di soldati nelle militie de’ Romani, per esser loro i primi ad attaccare le zuffe. Gli Habiti loro erano di colori diversi. I Percussori poi lanciavano una sorte di dardo, il quale anticamente fu chiamato Dali. Questi erano armati di

[f. 23r] celata allacciata sotto il mento, come si rappresenta sopra nel disegno. Per armi da difesa portavano nel braccio sinistro uno scudo largo tre piedi con un’hasta, che si chiamava Pilo, simile al dardo, di lunghezza di tre piedi, e mezo, e co’l ferro lungo un palmo; il quale quando era stato tirato una volta contra il nemico, si piegava, e perciò rimaneva inutile à poter esser più rilanciato indietro. Al fianco sinistro portavano la daga curta di lunghezza un braccio. Nondimeno si vede, che al tempo di Traiano, e di Antonino Pio, questi portavano alcuni corsaletti à scaglie, e molti li coprivano di panno, ò di cuoio, e vedesi nelle scolture, che havevano in uso li stivaletti, e intorno alle scarpe un’orlo di ferro, che le rendeva più durabili.

Cesare Vecellio, Frombolatore, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

De’ frombolatori romani

[f. 24r] Non erano di minor importanza i Frombolatori Romani ne gli esserciti, che l’altre specie de’ Soldati, e in quei tempi servivano in luogo di Archibugieri, per non trovarsi gli archibugi, ferendo i nimici lontani. E questi tali Frombolatori andavano vestiti agili, e alla leggiera, non havendo armato di ferro altro, che il capo, come parte più pericolosa della vita. L’habito loro era assai curto, e portavano le braccia quasi ignude: nella mano destra havevano la Fromba, nella quale ponevano un sasso rotondo di quei, che si raccolgono nelle spiaggie de’ fiumi. Un capo di essa Fromba era sempre attaccato al braccio destro, e l’altro adattavano in modo, che dopò haver dato tre, ò quattro girate alla Fromba, potessero lasciarlo andare, e scaricare il sasso dovunque volevano; e questa sorte di militia di Frombolatori, la quale fu poi usata lungo tempo; era tanto assuefatta à questo essercito, che percotevano di volta in volta nel destinato segno, non meno, che si facciano hoggi gli Archibugieri. Portavano le pietre dalla banda sinistra sopra il mantelletto curto, ò ferraiolo, quale legavano sopra la spalla destra, accioche nello scaricare la Fromba potessero adoperare speditamente il braccio; e ne portavano in tanta quantità, che loro bastavano per l’imprese, e fattioni, che si havevano da fare per beneficio de i loro Signori Romani.

Cesare Vecellio, Donne illustri stollate, incisione dagli Habiti antichi et moderni, Venezia, Zenaro, 1590

Delle donne romane illustri, dette Stolate antiche

[f. 25r] Havendo io discorso sopra gli Habiti de’ Consoli, Senatori, e della Militia Romana tutta; però mi par cosa conveniente di far mentione anchora sopra gli Habiti delle donne antiche, come moderne, sì nobili, come plebee, e atiste. E perciò comincio dal sopraposto Habito, come il più illustre che sia stato à quei tempi, portato dalle mogli de’ Consoli, e Senatori, Tribuni, e altri in grado sopremo, che anticamente le principali donne Romane imitando i mariti loro Consoli, e Senatori, portavano l’Habito con la stola di color di giacinto, ò di porpora con la toga lunga, e faldata fino a i piedi, alli quali calzavano alcune scarpe legate à guisa delle scarpe all’Apostolica, con le chiome sparse sopra le spalle, e il Pallio, ò mantelletto sopra le spalle.

Le fonti e il contesto

Dalla lettura di tali pagine abbiamo potuto notare, e apprezzare, la diligenza dell’autore nel compilare e ordinare questa grande quantità di materiale e nel presentare i costumi, attraverso un ampio apparato di notizie, curiosità e informazioni. Si coglie tra le righe l’erudizione, la cultura letteraria e artistica, il gusto umanistico e archeologico, che si traduce nella volontà di risalire all’origine dell’abito e nel dare conto, in molte occasioni, della fonte dell’incisione e della notizia (Guérin Dalle Mese 2001, 129-132, Rosenthal, Jones 2010, 23-26). “Dicesi per proverbio che chi cerca trova: onde all’honorato desiderio, col quale mi sono messo à cercare questa diversità di habiti, non è mancato in tutto l’effetto” (Vecellio Habiti 1590, f. 82v). Cesare si muove in prima persona nel costruire il suo volume: questo vuole essere una grande indagine sul vestito. Ad un certo punto egli stesso si definisce “diligentissimo investigatore” e “fedelissimo testimonio” (Vecellio Habiti 1590, f. 59v). “Il suo prototipo per una storia del vestire richiama la perizia archeologica ed antiquaria, nonché visiva che la materia richiede” (Bridgeman 2002, 90).

Nel discorso introduttivo su Roma, abbiamo letto, Cesare scrive che la grande diversità degli abiti romani si raccoglie “da gli archi famosi, et trionfali, dalle statue, dalle colonne, e dalle antiche scritture di uomini approvati”. Sono elencate le principali fonti cui un uomo di cultura o artista del XVI secolo doveva fare riferimento per la conoscenza dell’antichità romana: gli archi di trionfo, le statue, le colonne con i rilievi storici, i testi degli autori classici. Roma costituiva una meta d’obbligo per gli artisti, desiderosi di vedere dal vivo e studiare le antiche vestigia, ma nel Cinquecento le stampe e le incisioni, con la loro massiccia circolazione, svolgevano uno straordinario ruolo di divulgazione, illustrando e spiegando in testi e repertori o in fogli autonomi la storia e le opere d’arte dell’antichità romana. Non sappiamo se Cesare si fosse recato nell’Urbe. Un canale con la “città eterna” era rappresentato da due artisti (un incisore e un pittore) abitanti di Roma, nominati negli Habiti, che gli hanno fornito materiale per gli abiti romani del periodo 1000-1500: “E di questo sopra posto disegno – habito antico di Roma da donna, il quale era portato per tutta Italia – con molti altri antichi mi fu fatto dono dall’Eccellentissimo M. Giovan Maria Bodovino primo miniatore de’ tempi nostri, padre dell’inventioni in detta professione, e ottimo disegnatore nelle sue opere, alle quali dà tanto spirito, che rassembrano le naturali benissimo” (Vecellio Habiti 1590, f. 26r); “Il presente Habito – delle nobili donne romane moderne – è cavato dal naturale, e mandatomi da M. Giovanni Salamandra, Eccellentissimo pittore che habita in Roma” (Vecellio Habiti 1590, f. 31r).

Nel corso del Cinquecento si era diffusa l’immagine della Roma antica e moderna grazie alle opere d’arte (Fagiolo 1985), in particolare le incisioni (Di Castro, Fox 1983, Corsi 2004, Witcombe 2008). Un artista come Vecellio, che lavorava nel settore dell’incisione e della stampa, e che abitava in una città come Venezia, poteva attingere notizie storiche e immagini di Roma dai numerosi studi, testi e repertori di antichità romane (Cantino Wataghin 1984, 201-205) compilati da autori appassionati di ricerca antiquaria e archeologica (eruditi, antiquari, artisti, numismatici), alcuni dei quali illustrati con incisioni, stampati a Venezia nel corso del secolo: come Delle antichità della città di Roma, raccolte e scritte da Lucio Fauno (Venezia 1548, 1552, 1553, 1559), Delle antichità della città di Roma et delli edificii memorabili di quella dell’antiquario romano Andrea Fulvio (Venezia 1543 e 1588, quest’ultima un’edizione corretta e ampliata), Libri quattro dell’antichità della città di Roma fedelmente descritte e rappresentate con bellissime figure di Bernardo Gamucci, con più edizioni veneziane (la prima nel 1565 presso Varisco, e poi nel 1569, 1580, 1588), che descrive i principali monumenti della Roma antica, accompagnati da incisioni con vedute prospettiche dei monumenti e delle rovine, Delle antichità di Roma dell’architetto e pittore Pirro Ligorio (Venezia 1553), Le antichità della città di Roma di Lucio Mauro (Venezia 1556, 1558 e 1562), che comprende in appendice il testo di Ulisse Aldrovandi, Statue antiche della città di Roma. Erano disponibili anche le opere di antichità romana di due architetti, Palladio (1554) e Scamozzi (1582), di quest’ultimo con 40 tavole in rame.

Questa prima parte degli Habiti, dal sapore antiquario e archeologico, è caratteristica e costituisce un elemento di novità rispetto alle raccolte precedenti: si comprende meglio se si considera il secolo in cui visse Cesare, attraversato da un ritorno al classico nella pittura, nella scultura, nell’architettura e nella letteratura (il cosiddetto “classicismo rinascimentale”). La passione per l’antico era propria di questo periodo anche a Venezia (Fortini Brown 1996, Joannides 1998, Bodon 2005a), stimolata da un fervido mercato collezionistico e dalle numerose e ricche raccolte antiquarie, per l’iniziativa di nobili patrizi e facoltosi cittadini, che fiorirono e si svilupparono in città (Favaretto 1990, Favaretto 2008), dove tra l’altro venivano stampate molte edizioni di libri di autori latini.

Più volte Vecellio fa riferimento alle fonti scritte, alle “antiche carte”, alle “antiche scritture”. I nomi di autori classici riportati in queste pagine sono: Plinio il Vecchio, Plutarco, Ammiano Marcellino, Marziale, Svetonio, Ateneo, Aulo Gellio, Ennio, Varrone, Fenestella, Lucilio, Omero. La stampa e la lettura dei testi di autori classici avevano assunto nel XVI secolo proporzioni gigantesche, anche grazie alle traduzioni in volgare, tanto più che Venezia era la capitale del libro stampato: si contano ben 453 tra tipografi, editori e librai; oltre 7000 opere furono pubblicate tra 1465 il 1600, tra le quasi 15000 complessive in Italia, rappresentando quindi circa la metà dell’intera produzione italiana (Di Filippo Bareggi 1988, Di Filippo Bareggi 1994).

Per i personaggi romani principali citati, come Romolo, Publio Valerio Publicola e Catone il censore, Cesare attinge alle Vite parallele di Plutarco, raccolta di biografie di uomini illustri dell’antichità greco-romana: quest’opera poteva averla letta nell’edizione in volgare del 1587, stampata a Venezia da Felice Valgrisio, Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani, nuovamente tradotte per M. Lodovico Domenichi e altri, et diligentemente confrontati co’ testi greci per M. Lionardo Ghini. Quando nel capitolo su Roma capo del mondo tratta della fondazione della città, con diverse opinioni intorno all’origine del nome, sono evidenti i riferimenti all’inizio della Vita di Romolo di Plutarco e naturalmente i fondamentali Ab urbe condita libri di Tito Livio, che l’autore non cita esplicitamente, ma che sicuramente avrà tenuto presente, anche per il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. Tuttavia la conoscenza di storie, aneddoti e leggende della Roma antica era anche nota attraverso testi di autori contemporanei, come Delle istorie del mondo di Giovanni Tarcagnota, pubblicato a Venezia nel 1585. Dalla Vita di Romolo deriva anche l’abitudine del primo re di Roma di indossare la toga praetexta, un tipo di toga listata di porpora: “questo prima si conobbe dall’habito e vestire della sua persona. Percioch’egli andava vestito di porpora, e di sopra portava pure la toga di porpora” (Plutarco Vite, I, 43). Dalla Vita di Catone il censore derivano alcune usanze del personaggio: “poi quando egli ritornava a casa il verno usando una veste senza maniche, e la state ignudo s’affaticava a gara insieme co’ servi suoi” (Plutarco Vite, I, 495). La clamide del re Demetrio, con ricamati gli astri del cielo, si trova sempre in Plutarco, nella Vita di Demetrio: “E di più si trovava scritto ancora, come ad istanza di lui s’era cominciato a fare una certa veste, nella quale s’havea a dipingere il mondo e le stelle, opera veramente superba, e di molto fatica, e di molto tempo, la qual poi nella mutato dello stato dicono, che fu lasciata imperfetta, et che niuno Re di Macedonia, ancorche poi ve ne fussero molti superbissimi, non hebbe ardimento d’usarla” (Plutarco Vite, II, 318). È un racconto tratto da Plutarco anche quello su Monima Millesia, all’interno della Vita di Lucullo: “la misera levandosi il diadema dal capo, e legandoselo intorno al collo s’impiccò con esso. Et essendosi per la grandezza del corpo rotto quel capestro, disse; o maledetto diadema, in così tristo ufficio, tu non mi hai anco servito? Et havendolo gittato in terra, e sputatovi sopra, subito si fece scannare da Bacchide” (Plutarco Vite, I, 829).

Una fonte molto usata e citata è la Naturalis historia di Plinio il Vecchio: per il Rinascimento quest’opera gigantesca costituiva una preziosa enciclopedia del mondo antico, un vastissimo repertorio, un “inventario del mondo” (G.B. Conte 1991, 99-101). Italo Calvino, presentando l’edizione critica pubblicata in più volumi da Einaudi, coglie bene il principale utilizzo di questa monumentale opera: “L’uso che di Plinio si è sempre fatto, credo, è quello della consultazione, sia per conoscere cosa gli antichi sapevano o credevano di sapere su un dato argomento, sia per spigolare curiosità e stranezze” (Calvino 1982, VII). La prima traduzione in volgare è quella in italiano di Cristoforo Landino, pubblicata a Venezia nel 1476, ristampata nella stessa città più volte, nel 1481, 1489, 1501, 1516, 1534, 1543. Plinio rappresentava un modello per la trattatistica cinquecentesca, con il suo sforzo di sistemazione del sapere e la volontà di raccogliere le conoscenze note su ogni aspetto dell’universo naturale (cosmologia, geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, mineralogia, fino alla storia dell’arte), secondo uno sguardo ampio. In questo autore, Cesare poteva infatti trovare una miniera di informazioni, notizie, curiosità su alcuni argomenti non facilmente reperibili altrove. Dall’erudito latino sono tratte anche le notizie riguardanti la porpora (Vecellio Habiti 1590, f. 5r), colorante pregiato e diffuso nell’antichità, usato per tingere le vesti di re, imperatori e personaggi con alte cariche militari, civili e religiose (Bessone 1998). Le figure di donne nominate come esempi per spiegare la magnificenza e il lusso delle donne romane, Lollia Paolina e Cleopatra, derivano dal libro IX della Naturalis historia, nel capitolo dedicato alle perle (il 35 nella traduzione di Landino). Leggiamo dalla traduzione di Landino: “Io vidi Lollia Paulina matrona di Caligula imperatore coperta di perle: & di smeraldi. Rilucevano per tutto il capo distinti con certo ordine. E negli orecchi nel collo: nelle colane: nelle dita: & tutte faceano la somma di cccc migliaia di sestertii” (Landino Plinio, CXCII); “Due perle furono le maggiori che mai si trovassero, ambedue furono di Cleopatra ultima Regina d’Egitto per le mani de Re d’Oriente a lei date” (Landino Plinio, CXCII), incipit che introduce il racconto della scommessa fatta con Marc’Antonio. Molte informazioni e notizie riportate nel capitolo XII del Discorso su nomi di abiti (come la crebra) e su fonti scritte (come Varrone e Fenestella), così come l’usanza delle promesse spose di portare fuso e conocchia e la veste di Servio Tullio, sono desunte dal libro VIII, nel capitolo dedicato alla lana e alle vesti (il 48 in Landino). Leggiamo sempre dalla traduzione di Landino, che è quella sicuramente letta e conosciuta da Cesare, dalla quale per alcune frasi riporta quasi di pari passo il testo:

Scrive Varrone che la lana con la rocca, & fuso di Tanaquile la quale per altro nome è detta Caia Cecilia durò nel tempo d’Ancho Re de Romani infino a suoi tempi, e che egli la mostrò item una toga ungulata fatta da lei, la quale era nel tempio della fortuna, la quale Servio Tullio Re vestiva. Di qui nacque la consuetudine, che drieto alle fanciulle, quando andavano a marito fusse portato la rocca inconocchiata di lana & il fuso col filato: et prima tessono la retta tunica, la quale insieme con la toga pura si vestono e tironi, & le donne novelle. La veste ungulata da principio fu portata dagli huomini ricchi e puliti: onde venne dipoi la sorriculata. Scrive Fenestella, che le toghe rase & frigiane furono in uso negli ultimi anni d’Augusto Imperadore, e le crebre papaverate sono più antiche, conciosia che Lucilio poeta le vitupera nella persona di Torquato. Le preteste furono trovate da Thoscani. Truovo che e Re usavano le Trabee. Le veste dipinte pone Homero onde hebbero origine le triomphali. Farle con l’ago trovorono e popoli di Phrigia & per questo tali artefici sono chiamati Phrigioni. In tessere l’oro trovo Attalo re: onde sono chiamate veste Attalice. Babilonia trovo di tessere varii colori di pittura & pose loro e nomi. Tessere con più licci (le quali veste si chiamano polimita, cio e di più fili) trovo Alessandria. Distinguere le vesti con scudicciuoli, e chiamansi scutulate: trovo la Gallia. Marcello pose per peccato capitale a Scipione che e panni delletto suo da mangiare, e quali erano Babilonici si venderono ottocento migliaia di sestertii: E quali costorono a Nerone Imperadore quattrocento miglia di sestertii. Le preteste di Servio Tullio, le quali coprivano la statua della fortuna da lui dedicata, durarono infino alla morte di Seiano (Landino Plinio, CLXXIII).

I tetrarchi, IV sec. d.C., Venezia, Basilica di S. Marco

Tra gli storici Vecellio cita Ammiano Marcellino, autore delle Res Gestae, e Svetonio, De viris illustribus e De vita Caesarum, testi in cui più volte si parla dell’abbigliamento dei romani, come la veste di porpora indossata dagli imperatori nei trionfi. Anche gli epigrammi di Marziale contenevano notizie sulla società, la vita quotidiana e i costumi, attraverso vivaci quadretti. Informazioni sull’esercito romano erano reperibili nei commentari di Giulio Cesare (che non viene citato), come il De Bello Gallico, di cui venne pubblicata un’edizione cinquecentesca illustrata con tavole calcografiche disegnate da Palladio (Venezia 1575). L’Ateneo che viene nominato per le notizie sulla praetexta è Ateneo di Naucrati, autore dei Deipnosofisti (“i dotti a banchetto”).

Un’altra fonte importante per i costumi dei romani è Aulo Gellio, autore delle Noctes Atticae. Nel libro VI, capitolo 12, parla delle tuniche: “In Roma e in tutto il Lazio era contrario al decoro che gli uomini indossassero tuniche allungate oltre il polso fino all’inizio delle mani o addirittura fin quasi alle dita. Tali tuniche i nostri li chiamarono con parola greca, chirodytae, e ritennero che solo alle donne convenisse una veste abbondantemente lunga e larga, per celare braccia e gambe agli sguardi. Gli uomini romani in un primo tempo andavano senza tunica, avvolti solo nella toga; in seguito usarono tuniche strette e corte che finivano prima dell’omero”.