Ara Pacis 1938. Storia di una anastilosi difficile

Simona Dolari

con una rielaborazione dei grafici di restauro a cura di Eufemia Piizzi e Silvia Spinelli (laboratorio MeLa - Università Iuav di Venezia)

1 Marzo 1999: alla vigilia dei lavori relativi alla ricostruzione della teca che conserva l’Ara Pacis Augustae, affidati dall’allora Sindaco di Roma Francesco Rutelli all’architetto americano Richard Meier, una relazione tecnica della Soprintendenza Archeologica testimonia l'intenzione di abbattere l'opera di Morpurgo a causa delle cattive condizioni di conservazione del monumento archeologico. Così si legge:

Con la presente si segnala la necessità di provvedere con la massima urgenza all’attuazione di un intervento radicale che garantisca il futuro per la corretta tutela del monumento in oggetto. A tutt’oggi l’Ara Pacis è conservata nel padiglione frettolosamente edificato nel 1938 e mai in seguito oggetto di interventi di adeguamento a moderne e corrette tecniche di tutela e di musealizzazione. Infatti, fino ad oggi, gli interventi eseguiti sul padiglione sono stati unicamente finalizzati alla visibilità del monumento. L’Ara Pacis è un monumento ricostruito su basi scientifico archeologiche di scavo negli anni Trenta utilizzando materiali diversi, quali le antiche lastre di fattura romana (in parte restaurate nel Settecento), stucchi ricompositivi delle parti mancanti, malte di cui non si conosce bene l’origine poiché non documentata, materiali tutti, peraltro, che reagiscono diversamente alle infelici condizioni ambientali determinate dal posizionamento dell’Ara all’incrocio di una zona urbana a forte traffico ed alto inquinamento.

(Archivio della Soprintendenza Archeologica dei Comune di Roma, Museo della Centrale Montemartini di Roma, Fondo Ara Pacis: Relazione del Direttore del Museo Barracco dott.ssa Maresita, Nota al Soprintendente Prof. Eugenio La Rocca)

Il lungo e complesso restauro eseguito dalla CBC (Cooperativa Beni Culturali) di Roma negli anni Ottanta per volere della Soprintendenza Archeologica dei Beni Comunali, durato quasi dieci anni, aveva per la prima volta ben evidenziato, anche grazie alle moderne tecnologie, le reali condizioni strutturali e materiali del monumento.

Come confermato dalle indagini petrografiche condotte dal prof. Lorenzo Lazzarini (LAMA - Università IUAV di Venezia), il marmo di tipo pentelico dei rilievi presentava infatti in più zone un avanzato stato di corrosione con tanto di lesioni superficiali, dovute essenzialmente alla scomposizione delle malte di coesione tra le varie lastre e tra i vari rilievi utilizzate nel corso dell’affrettata ricostruzione del 1938, oltre che un notevole deterioramento delle parti in ferro presenti sia a livello dello ‘scheletro’ che nei perni usati al fine di collocare i vari frammenti appartenenti all’ara, recuperati nel corso dei diversi scavi (così testimoniano i report di restauro condotti dalla CBC dal 1982 al 1990, consultati grazie alla cortese collaborazione della Soprintendenza Archeologica del Comune di Roma). Ne risultava una presenza di fratturazioni diffuse anche a livello strutturale e caduta dei materiali lapidei. Tutto ciò da imputare alla scarsa attenzione data per più di sessanta anni al fattore climatico, con sbalzi a volte anche di 10 o 15 gradi centigradi nel corso della stessa giornata all’interno della ‘teca Morpurgo’, e mediocre qualità dei materiali utilizzati al momento della rapida ricostruzione dell’ara, che il Duce agognava avvenisse in tempo per la chiusura ufficiale delle celebrazioni per il Bimillenario Augusteo, il 23 settembre 1938.

L’anastilosi archeologica fu infatti una vera e propria opera di ricostruzione: dell’antico monumento – fatto erigere per volere del Senato di Roma nel 13 a.C. nel campo Marzio a suggello del felice esito delle campagne di pacificazione di Augusto in Spagna e in Gallia – non rimanevano altro che alcune delle lastre scolpite che in origine lo decoravano, e un’infinita serie di frammenti, dispersi nel terreno in cui il monumento era sprofondato a causa della natura freatica del suolo. Era stato proprio scavando in quell'area, durante alcuni lavori di manutenzione alle fondamenta di un palazzo costruito nel XIII secolo, passato poi alla famiglia Fiano-Almagià, che nella seconda metà del XVI secolo vennero ritrovati alcuni dei brani scultorei più importanti di un monumento che all’epoca non era stato ancora identificato né riconosciuto come l'altare augusteo (Moretti 1948, pp. 13-20; v. in questo stesso numero “Engramma” il contributo di chi scrive sui rilievi dell'Ara Pacis nell'età della Rinascita e il saggio di Filippo Malachin). Solo il recupero di nuovi frammenti e il rinvenimento di una platea di fondazione in marmo avvenuto nel 1859, ancora una volta durante lavori di ripristino e di ampliamento delle fondamenta di Palazzo Fiano-Almagià guidati dall’ingegnere Herzog, mise in moto tutta serie di collegamenti che avrebbero portato per primo H. Dütschke (1878) – anche se in maniera parziale – e in seguito Frederich von Duhn ed Eugen Petersen a identificare proprio quei resti, insieme a quelli scoperti in epoca rinascimentale entrati nel frattempo a far parte di prestigiose collezioni antiquarie italiane e straniere, come appartenenti a quell’Ara della Pax Augusta menzionata nelle fonti antiche e dallo stesso Augusto nelle Res Gestae (v. in “Engramma” il saggio di Monica Centanni, Maria Grazia Ciani).

L’interesse generale destato dalla scoperta, e il livello artistico dei rilievi, recuperati nel 1859 e ceduti nel 1897 “a condizioni molto favorevoli” allo Stato italiano dagli eredi Fiano, misero in evidenza già allora la necessità di una metodica esplorazione dell’area, al fine di recuperare parte dei frammenti rimasti interrati a causa delle precarie condizioni dell’edificio soprastante, e di studiare in maniera approfondita la forma del monumento in vista di una eventuale ricostruzione (v. Archivio di Stato di Roma, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II Divisione, anni 1934-1940, b. 36, Lettera del Direttore Generale Antichità e Belle Arti al Ministro dell’Educazione Pubblica, 20 Luglio 1906).

Fu necessario però attendere il luglio del 1903 per riprendere gli scavi che, condotti dall’ingegnere Mariano Cannizzaro e dall’archeologo Angelo Pasqui, si protrassero fino all’aprile del 1904 in maniera ufficiale, e fino al febbraio 1905 in maniera ufficiosa quando, a causa di problemi finanziari (i lavori a questa data erano già costati circa 62.000 Lire), furono nuovamente interrotti (Archivio Stato di Roma, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II Divisione, b. 35, Relazione di Pellati del 28 giugno 1906). Seguì un periodo di continui e costanti tentativi di ripresa degli scavi, in cui si alternarono – di anno in anno, quando non di mese in mese – commissioni di esperti vari, afferenti a organi direttivi diversi, dalla Direzione Generale Antichità e Belle Arti, alla Direzione dei Lavori Pubblici, alla Commissione del Genio Civile, al Ministero dell’Educazione Pubblica, chiamati a intervenire sulla questione Ara Pacis.

Tra il 1918 e il 1921, nel clima post bellico, venne presa per la prima volta seriamente in considerazione la proposta fatta dal Professor Oreste Mattirolo, ordinario di Botanica presso l’Università di Torino, di riunire i pezzi dispersi nelle varie collezioni con quelli recentemente recuperati, e di ricostruire l’altare di Augusto. L’idea non mancò di eccitare l’opinione pubblica e il mondo accademico, provocando l’invenzione di possibili nuove dedicazioni del monumento, di cui già si percepiva la portata simbolica in chiave attualizzante, quali: “ARA PACIS OLIM AUGUSTAE NUNC TOTIUS ITALIAE A.D. MCMXIX” oppure “GERMANIA VICTA AUSTRIA DELETA COSTANTINOPOLI ET HIEROSOLYMA LIBERATIS ARA PACIS AUGUSTAE RESTITUTA ANNO MCMXIX” (Archivio di Stato di Roma, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II Divisione, anni 1934-1940, b. 35, Pareri di Autorità e Istituti scientifici dello Stato intorno alla proposta di ricostruzione dell’Ara Pacis Augustae in Roma, approvata nell’adunanza del 22 dicembre 1918).

Tuttavia l’idea della ricostruzione del primo dopoguerra era destinata a risolversi in un nulla di fatto. Solo l’urgenza dettata dal decisionismo di Mussolini di ricostruire l’ara ad ogni costo per le celebrazioni del Bimillenario Augusteo (supportato in questa scelta dall’Istituto di Studi Romani fondato nel 1925 da Carlo Galassi Paluzzi) fece riprendere gli scavi, che iniziarono nel marzo del 1937 e si protrassero fino al dicembre di quell’anno. Nel febbraio dello stesso anno, intanto, Vittorio Emanuele III Re d’Italia e Imperatore di Etiopia concesse, con la promulgazione di un apposito decreto (Regio decreto – Legge 10 febbraio 1937- XV. Attribuzione al Ministro per l’educazione nazionale di speciali poteri, in relazione all’art. 3, n. 2 della legge del 31 gennaio 1926, IV n. 100 e alla legge 20 giugno 1909 n. 364), la speciale facoltà al Ministro Segretario di Stato per l’Educazione Nazionale, di concentrare a Roma i frammenti dell’Ara esistenti in altre città del Regno, e di trattare il recupero di quelli appartenenti agli Stati stranieri, anche mediante scambi di beni artistici di proprietà demaniale: il regio decreto si riferiva e silentio alle lastre che tra il XVI e il XIX secolo avevano lasciato Roma alla volta degli Uffizi, del Louvre, dei Musei Vaticani, oltre ai rilievi con festoni rimasti nella Villa Medici di Roma e pertanto di proprietà francese. Le intense trattative diplomatiche che videro impegnati Galeazzo Ciano e Giuseppe Bottai (nei ruoli rispettivamente di Ministro degli Affari Esteri e di Ministro dell’Educazione Nazionale) con Jean Zay (Ministro dell’Educazione) e Jérôme Carcopino (Direttore dell’École Française di Roma) per i contatti con la Francia, con Giovanni Poggi (Direttore degli Uffizi) per Firenze, e direttamente con Papa Pio XI e il Segretario Pontificio Eugenio Pacelli per il Vaticano, portarono di fatto solo alla restituzione, tra mille difficoltà, dei sei rilievi fiorentini, il 27 dicembre 1937.

Il clima politico internazionale alla soglia dello scoppio del secondo conflitto mondiale pesò enormemente sulla sorte dell’altare. La Francia, che in maniera ufficiosa dal 1934 si era dichiarata pronta a restituire la lastra del Louvre insieme ai rilievi di Villa Medici, nel luglio del 1938 abbandonò invece ogni trattativa conservando tutto fino ai nostri giorni; lo Stato Vaticano si dichiarò pronto a donare un calco e custodì l’originale nel Museo Pio-Clementino fino al 1954. Va aggiunto che anche i lavori di ricostruzione del monumento in atto nel Museo delle Terme di Roma erano in fortissimo ritardo rispetto le date stabilite. Così infatti scriveva Giuseppe Moretti, Soprintendente alle Antichità e Belle Arti di Roma, il 13 luglio 1938 alla Regia Soprintendenza alle Antichità:

Come avevo già assicurato, mi è grato confermare, che questo Ufficio dai primi giorni del corr. mese è pronto a iniziare il trasporto del piano inferiore dell’Ara Pacis Augustae, e cioè della cornice di base, della decorazione floreale e della greca, a cui non mancano che rifiniture insignificanti e la patina nelle parti riprese. A Querceta sono anche pronti dagli ultimi giorni di giugno i marmi per il podio e per le gradinate dell’altare, di cui questo ufficio diede commissione a termine obbligato, anche per la parte di competenza del Governatorato. Era proposito di fare le ultime rifiniture e dare la patina a collocazione definitiva avvenuta, ma poiché l’inizio del trasporto non si vede ancora quando possa avvenire, per mettere comunque a profitto il tempo prezioso, ho disposto che vi si provveda nel Museo.

E a proposito del trasporto ho invitato la Ditta Gondrand, Taburet, Silvestrini a presentarmi le loro offerte. Esse prevedono un periodo non inferiore a cinquanta giorni per il trasporto. Ma non c’è da illudersi che nel collocare tutte le parti e soprattutto nel montare il secondo sul primo piano (sono stati necessariamente con ogni cura, ricomposti l’uno separato dall’altro) non sorgano, per asimmetrie e irregolarità già esistenti in antico, degli imprevisti e si debba provvedere sul luogo piccoli ma necessari aggiustamenti delle parti rifatte, i quali esigono precisione e tempo.

È da aggiungere che la ricostruzione dell’altare fatta nel Museo in prova di legno, dovrà essere rifatta con marmi nuovi da adattare con le poche parti antiche ricuperate e che esige perciò molta cura e congruo spazio di tempo.

Per le immancabili difficoltà e per le indispensabili cure, con cui devono essere trattati i pezzi del monumento, avevo detto nelle ultime sedute della Commissione, e scrissi al Ministero, che era necessario avere la consegna della sede col podio alla fine di giugno. Oggi la Ditta Vaselli mi ha riferito che appena alla fine di luglio corrente potrà dar finito il podio su cui si potrà cominciare a importare la cornice di base. Non so quali conseguenze potrà portare tanto ritardo sul lavoro di nostra competenza. Non ometto però di assicurare che tutto il possibile sarà fatto per cercar di evitare che si debba mancare alla data.

(Archivio di Stato di Roma, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Commissione II, Anni 1934-1940, b. 36, Lettera di Giuseppe Moretti alla Regia Soprintendenza Alle Antichità di Roma, 13 Luglio 1938)

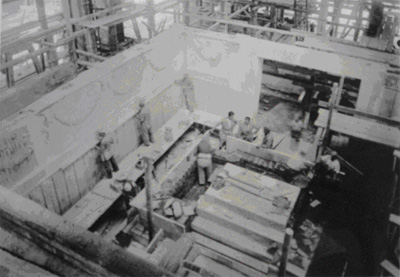

Sono proprio i documenti d’archivio che, in maniera diretta (anche se non sempre ricostruibile per intero) narrano le azioni, le vicende, i pensieri, gli sforzi di quei cinque-sei mesi, in cui convulsamente, tra mille difficoltà sia di tipo logistico che finanziario, si procedette alla ricostruzione del monumento. Anche gli scavi per recuperare gli ultimi frammenti ancora interrati sotto Palazzo Fiano furono ultimati con tecnologie avveniristiche e dispendiose (v. in “Engramma” il saggio di Filippo Malachin). Ma l’urgenza della restituzione dell’altare augusteo ai fasti del nuovo impero fu tale che, con grande clamore di popolo e di pubblico, il 23 settembre, Mussolini, accolto da una schiera di studiosi nazionali e internazionali, inaugurò il redivivo monumento, nonostante le difficoltà e le ben dissimulate lacune archeologiche. L’Ara Pacis 1938 – la stessa che vediamo oggi – veniva presentata in forma apparentemente integra: ma qual era la reale fondatezza di quella ricostruzione?

Come abbiamo visto, dell’antico monumento inteso nella sua completezza d’insieme non rimaneva nient’altro che una serie di frammenti che necessitavano di essere riassemblati, nel tentativo della riconquista di una forma che per diversi aspetti costituiva una totale incognita. Non mancavano certamente, in area mediterranea, esempi di are monumentali come possibili modelli a cui ispirarsi (per quanto databili a un periodo ben lontano dal monumento augusteo, tra il VI e il III sec. a.C.), così come le più vicine, semplici, mense sacrificali repubblicane, innalzate ad esempio nell’area di S. Omobono di Roma (Moretti 1948, pp. 192-196; sul tema vedi in questo stesso numero di “Engramma” il contributo di Giulia Bordignon). D’altro canto la platea scoperta nel 1859 e rimasta interrata per unanime decisione degli studiosi, costituiva indubbiamente un ritrovamento di notevole rilievo, indicando non solo le dimensioni esterne del recinto, ma anche la posizione dell’altare centrale vero e proprio, grazie alle impronte rimaste impresse nel marmo, e in alcuni casi anche la disposizione spaziale di alcuni frammenti scolpiti che, quando non inglobati nelle fondamenta, furono ritrovati ancora giustapposti allo stereobate. I rilievi recuperati nei secoli precedenti dovevano però apparire nelle mani degli archeologi come tante tessere di un mosaico senza disegno. La presenza di scarsissime fonti iconografiche antiche che testimoniassero dell’aspetto dei lati dell’Ara Pacis (v. in “Engramma” la Galleria delle fonti antiche dirette sull'Ara Pacis) ingarbugliava all’inverosimile il problema: le fonti più importanti erano (e sono a tutt’oggi) due monete, una di età neroniana, l’altra domizianea, che pur nella loro autorevolezza testimoniale in qualche modo complicavano anziché semplificare la questione, dato che raffigurano una il lato ovest e l’altra il lato est (inizialmente ignoto agli scavi), ma anche una diversa disposizione dei rilievi scolpiti (sul tema v. in “Engramma” il contributo di Giacomo Calandra). Motivo per cui, a iniziare dall’ipotesi di Petersen nei primissimi anni del Novecento, vennero elaborate diverse congetture ricostruttive, in particolare in area mitteleuropea (v. in questo numero di “Engramma” il saggio di Filippo Malachin).

A Roma nel 1938, scartate tutte le proposte fatte in precedenza, che nel frattempo alla luce degli studi e ritrovamenti più recenti si erano dimostrate in parte erronee, si decise di affidare il compito della restituzione a un artista, Odoardo Ferretti, professore di disegno e ornato, già impegnato accanto agli archeologi dal 1929 al 1932 nei lavori di Via dell’Impero. All'architetto G. Caraffa (così il nome riportato nelle carte) venne affidata la progettazione del capitello utilizzato a coronamento delle lesene interne ed esterne: i pochissimi frammenti ritrovati non avrebbero in alcun modo potuto fornire il modello a cui ispirarsi. Guglielmo Gatti, figlio e nipote di famosi archeologi, e assistente di Giuseppe Moretti, fu non solo autore dei rilievi di scavo condotti nel 1937-1938, ma anche dei centinaia di disegni di dettagli architettonici, strutturali e decorativi utilizzati nell’anastilosi dell’ara. Accanto al suo nome compaiono nei documenti i nomi di diversi funzionari della Soprintendenza, come quello di Bonserini e Cocozza, senza dimenticare il vasto numero di operai che costituivano la manovalanza concretamente impegnata nel progetto.

La ricomposizione delle lastre, così come la prova in legno in due piani distinti dell’intero, avvenne nel Museo delle Terme di Roma, dopo un pesante restauro eseguito dagli insegnanti dell’Accademia di Belle Arti, Romagnoli, Vettraino e Marconi. Si videro colmate, grazie a un massiccio utilizzo di malta e gesso, gran parte delle lacune presenti nel fregio figurato, e si ripristinarono ex novo le zone di confine delle singole lastre, nel tentativo forzato di far combaciare i personaggi, creando una sequenza quanto più possibile continua e coerente. Si mantennero tutte le aggiunte settecentesche già presenti nelle singole lastre che – con la serie di volti, mani, gambe e piedi rifatti secondo il gusto neoclassico (soprattutto nel lato nord) – conferirono a questo particolare palinsesto di interventi scultorei che è l’Ara Pacis un aspetto molto più eloquente di quanto avrebbero fatto i rilievi mutili, così come consegnati dagli scavi. Una spessa patina stesa infine su tutti i rilievi, favorì la sensazione di unità cromatica e tattile che doveva far sembrare tutto miracolosamente intatto. In luogo dei pezzi originali conservati al momento della ricostruzione al Louvre e ai Musei Vaticani (entrambi appartenenti al lato nord), e di quelli murati sulla facciata di Villa Medici fin dalla fine del XVI secolo (ancora oggi in situ), furono collocati calchi in cemento.

I quadri di argomento mitico-allegorico, collocati all’esterno delle porte del monumento, furono montati secondo la disposizione che appare nella moneta neroniana: due scene figurate nel registro superiore, la figura della cosiddetta Tellus e la presunta raffigurazione di Roma nel lato est, e La leggenda di Romolo e Remo ed Enea che sacrifica agli Dei Penati nel lato ovest. La mancanza di porzioni estese delle ultime tre lastre rese necessario un intervento decisamente pesante, con un disegno interpretativo che di fatto compose – su suggerimento di Moretti e per opera del già citato Ferretti – tutti quei dettagli iconografici mancanti ma necessari a giustificare il tema proposto. Sia nel Lupercale che nel pannello con la dea Roma i frammenti recuperati dagli scavi erano talmente ridotti che molto difficilmente, senza un disegno ricostruttivo, sarebbe stato possibile leggere il tema della rappresentazione.

Era però soprattutto la parte con il grande fregio vegetale, esempio di squisita fattura di arte augustea, che presentava le maggiori difficoltà sul fronte del restauro: troppo pochi erano i frammenti ritrovati nel corso del tempo, e pertanto troppi vuoti sarebbero rimasti, una volta rimontato l’insieme. Tra le varie alternative possibili per la ricomposizione si valutarono diverse proposte di intervento, dalla conservazione di tutte le lacune, a un rifacimento dell’ornato prudente ma praticamente integrale, all’idea di utilizzare il disegno graffito al fine di visualizzare il decoro completo. La scelta – che, venendo a segnare profondamente la fisionomia dell’insieme, comportava una responsabilità ben oltre le opzioni e i pareri personali – fu sottoposta per volere del Soprintendente Moretti al giudizio dello stesso Bottai nel giugno del 1938. Alla fine, nonostante le linee teoriche che proprio in quegli anni si andavano diffondendo contro i restauri di tipo ricostruttivo anche in Italia grazie a Cesare Brandi (allora agli inizi della sua carriera), la scelta fu unanime: si optò per un intervento decisamente pesante, affidato allo scultore-formatore Cesare Giri, già noto per la ricostruzione della casa pompeiana, i calchi e le riproduzioni realizzate per la Mostra Augustea della Romanità, la grande esposizione organizzata nello stesso 1937-1938 da Giulio Quirino Giglioli e dall’Istituto di Studi Romani nel Palazzo delle Esposizioni di Roma, composta esclusivamente di copie a dimensione naturale e di plastici di tutte le maggiori vestigia romane, col fine di restituire – come l’Ara Pacis ricostruita – l’idea di una romanità ancora viva e intatta. Il lavoro di Giri, realizzato nei due soli mesi disponibili a dispetto dei tre stimati, fu un lavoro di grande impatto visivo: lo stesso Moretti lo definì “certamente il lavoro più impegnativo e importante dell’opera di restauro", nel tentativo “di avvicinare quanto più l’opera sua ai pregi ineguagliabili dell’originale” (Archivio di Stato di Roma, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, b. 36, Lettera di Giuseppe Moretti alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 16 Novembre 1938). Tutte le parti mancanti del fregio infatti vennero modellate in gesso, riproducendo su cristallo, attraverso il rovesciamento di lucidi presi dagli originali, intere zone di decorazione, in modo da riprodurre esclusivamente dettagli iconografici già presenti. Non era certo il rigore filologico che si cercava: l’obiettivo era rimettere in piedi, dando una illusione di integralità, un monumento che sarebbe stato in grado di garantire, in forza della sua adattabilità ai temi della contemporanea propaganda fascista, un corredo di significati simbolici e ideologici di elevata eloquenza.

Anche in ambito architettonico il lavoro di ricomposizione fu di notevole entità e difficoltà, come riferisce Guglielmo Gatti in una precisa relazione scritta nel 1949 all’allora Soprintendente dei Beni Archeologici del Lazio, Salvatore Aurigemma. In quel caso però “il disegno rigorosamente preciso delle tracce di posa dei blocchi con la cornice di base e degli stipiti del recinto, che sui lastroni superiori del podio, erano chiaramente visibili” costituiva una traccia da seguire molto importante (Archivio di Stato di Roma, Carte Gatti, scatola n. 17, Ara Pacis Augustae. Criteri seguiti durante la ricostruzione 1937-1938 e proposte di modifiche). Rilevanti a tal fine furono i dati grafici raccolti dal prof. Berretti nel 1903 e integrati dai risultati ultimi di Gatti del 1937. Alla luce di tali conoscenze fu possibile procedere alla ricostruzione del recinto esterno dell’altare, secondo le misure certe di m 11,65 x 10,55.

Le asimmetrie e le irregolarità dei singoli blocchi marmorei (che non sempre fu possibile ricostruire nella completezza delle due facies scolpite) furono regolarizzate mediante una struttura interna in cemento armato, come proposto e approvato dalle più aggiornate teorie sul restauro. La Carta di Atene del 1931 contemplava infatti l’utilizzo di tale materiale “negli interventi di ricomposizione dei ruderi archeologici” come uno dei migliori in assoluto “per la sua resistenza e plasticità” (cfr. Giovannoni 1931, p. 418). Le parti superficiali delle zone nuove furono invece gettate in cemento bianco. Tutte le parti mancanti vennero realizzate con marmi provenienti da Querceta, i più simili per tipologia ai frammenti antichi rimasti. Con sistemi diversi, imposti dalla necessità di non poter seguire un unico criterio per la varietà dei materiali ritrovati, si procedette via via alla integrazione delle parti mancanti: per il podio (privo di decorazione e formato da una zoccolatura di semplici linee architettoniche), per i gradini (sia esterni che interni), per la pavimentazione dello spazio tra il recinto esterno e l’altare vero e proprio, si ritenne opportuno integrare le lacune con marmi nuovi.

È ancora Gatti che, nella sua relazione a Salvatore Aurigemma, rammenta in maniera precisa i singoli interventi operati. Nello specifico la gradinata esterna, che immette nello spazio interno dove si trovava l’altare, venne ricomposta con molti pezzi originali, estratti dallo scavo, comprese le fiancate, mentre le parti mancanti vennero ricomposte ex novo.

Il podio venne completamente rifatto in tutta la struttura architettonica: l’originale augusteo era stato lasciato sotto le fondamenta di Palazzo Fiano al fine di non compromettere la stabilità del palazzo, e si decise di asportare esclusivamente alcuni lastroni del rivestimento e del piano di posa del recinto, a sinistra della scala e lungo il lato nord. Tali elementi vennero poi inseriti nella ricostruzione del podio moderno al fine di testimoniare la linea architettonica dell’antico.

Un elemento in particolare all’interno del podio si prestava a una più attenta disamina archeologica: una risega regolare lunga circa m. 7,40, larga cm 23 e profonda cm 45, presente nel ciglio interno dei lastroni superiori dei due lati con le aperture. La presenza di questa risega, notata già negli scavi del 1903, fu fin da subito interpretata dall’archeologo Angelo Pasqui come la sede per lo scorrimento di due battenti di porte che, non potendo girare su cardini a causa della ristrettezza dello spazio interno tra il recinto e i gradini interni dell’altare, dovevano necessariamente scorrere su guide di bronzo, inserite per l’appunto in tale sede – proprio come, del resto, mostravano entrambe le monete di epoca imperiale. Al momento della ricostruzione del ’38, Moretti volle però che questo dettaglio non fosse più visibile, e pertanto – anche in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e collaboratori – colmò lo spazio con una lastra nuova. Moretti era convinto infatti che il serramento fosse stato apposto in una data successiva, in quanto le porte avrebbero coperto la vista dell’altare vero e proprio, e perciò non ritenne di riproporlo nell’anastilosi che avrebbe dovuto ricomporre l’originale monumento augusteo.

Un elemento in particolare all’interno del podio si prestava a una più attenta disamina archeologica: una risega regolare lunga circa m. 7,40, larga cm 23 e profonda cm 45, presente nel ciglio interno dei lastroni superiori dei due lati con le aperture. La presenza di questa risega, notata già negli scavi del 1903, fu fin da subito interpretata dall’archeologo Angelo Pasqui come la sede per lo scorrimento di due battenti di porte che, non potendo girare su cardini a causa della ristrettezza dello spazio interno tra il recinto e i gradini interni dell’altare, dovevano necessariamente scorrere su guide di bronzo, inserite per l’appunto in tale sede – proprio come, del resto, mostravano entrambe le monete di epoca imperiale. Al momento della ricostruzione del ’38, Moretti volle però che questo dettaglio non fosse più visibile, e pertanto – anche in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e collaboratori – colmò lo spazio con una lastra nuova. Moretti era convinto infatti che il serramento fosse stato apposto in una data successiva, in quanto le porte avrebbero coperto la vista dell’altare vero e proprio, e perciò non ritenne di riproporlo nell’anastilosi che avrebbe dovuto ricomporre l’originale monumento augusteo.

La cornice di base dell’ara venne completamente ricostruita in cemento mediante calchi dei pezzi originali. Il fregio interno inferiore, composto da semplici fasce verticali leggermente in rilievo, quasi a simulare una staccionata in legno, venne pressoché completamente ricostruito ex novo in base ai pochissimi elementi ritrovati.

Il fregio con motivo a meandro all’esterno e a palmette all’interno, di cui erano stati trovati dei piccolissimi lacerti, e che venne collocato come fascia marcapiano tra il registro superiore e quello inferiore, dovette essere ricostruito praticamente tutto in cemento, ottenendo anche per questo elemento un’impressione di integrità mediante l’esecuzione di calchi plurimi dei frammenti ritrovati.

Le paraste furono quasi tutte rifatte in cemento, implementando i pochi resti rimasti che furono usati come modelli; i capitelli esterni furono ricostruiti su ispirazione dei pochi frammenti ritrovati, e la forma così ottenuta fu replicata anche per tutti i capitelli interni, ove mancavano del tutto pezzi che potesse ritenersi pertinenti.

Della trabeazione (visibile nelle testimonianze numismatiche) non si trovò il benché minimo frammento, e neppure frammenti degli acroteri che Gatti, prendendo spunto dalle monete, voleva in un primo momento restituire cercando di adattare alcuni elementi architettonici frammentari rimasti privi di collocamento (ma che si decise poi di togliere dalla ricostruzione). La trabeazione quindi venne creata cercando di tracciare il profilo più lineare e semplice possibile, scelto tra le varie proposte dell’architetto L. Crema: fu realizzata in gesso al fine di contenere il peso, e poi montata con una leggera intelaiatura di legno, che avrebbe poi subìto gravissimi danni a causa dei sacchetti di sabbia posti come protezione antibombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Motivo per cui la trabeazione venne rifatta nel 1949.

La pavimentazione interna, completamente moderna, venne eseguita con lastroni di marmo tagliati secondo le dimensioni di quelli rilevati nello scavo. La gradinata interna all’altare è quasi interamente moderna, con pezzi originali soltanto nel primo gradino, secondo le misure originali desunte dalle impronte lasciate sui lastroni della pavimentazione. La prothysis dell’altare e i quattro gradini interni furono completamente rifatti in marmo moderno. Tutto il resto del podio fu foderato di calchi tratti da superfici grezze di marmi antichi: con tale accorgimento – il ricorso a materiale ‘non finito’ – Moretti volle indicare che nel dado del podio la superficie non era liscia, ma molto probabilmente decorata con una serie di figure a rilievo di cui si erano trovati frammenti, che nell’incertezza non vennero ricollocati. Il podio inoltre terminava in alto e in basso con due belle cornici, che furono completamente integrate, a eccezione di alcuni particolari originali inseriti nella ricostruzione.

Per quanto riguarda l’altare, a esclusione della sponda sinistra quasi completamente originale, così come parte di quella di destra integrata a stucco nella decorazione floreale, tutto il resto era assolutamente ipotetico, sia nella forma sia nelle dimensioni. Gli scavi avevano infatti restituito soltanto il nucleo in tufo della parte interna del monumento, e frammenti di due tipi di cornici forse appartenenti all’altare che però, essendo del tutto incerta la loro collocazione, non furono reintegrati e rimasero riposti nei magazzini insieme a centinaia di altri frammenti, che ancora nel 1984 peregrinavano da un museo all’altro di Roma. Nonostante per la ricostruzione dell'altare interno si vagasse completamente nel buio, si decise di non poter evitare la sua restituzione: si propose una massa lineare schematica spoglia di qualsiasi decorazione, messa a sostenere, nella loro probabile posizione, le due splendide sponde della mensa, che, insieme alla lastra del fregio con i Flamines, costituivano il maggior recupero degli scavi del 1937-1938.

Per quanto riguarda l’altare, a esclusione della sponda sinistra quasi completamente originale, così come parte di quella di destra integrata a stucco nella decorazione floreale, tutto il resto era assolutamente ipotetico, sia nella forma sia nelle dimensioni. Gli scavi avevano infatti restituito soltanto il nucleo in tufo della parte interna del monumento, e frammenti di due tipi di cornici forse appartenenti all’altare che però, essendo del tutto incerta la loro collocazione, non furono reintegrati e rimasero riposti nei magazzini insieme a centinaia di altri frammenti, che ancora nel 1984 peregrinavano da un museo all’altro di Roma. Nonostante per la ricostruzione dell'altare interno si vagasse completamente nel buio, si decise di non poter evitare la sua restituzione: si propose una massa lineare schematica spoglia di qualsiasi decorazione, messa a sostenere, nella loro probabile posizione, le due splendide sponde della mensa, che, insieme alla lastra del fregio con i Flamines, costituivano il maggior recupero degli scavi del 1937-1938.

Questo dunque era ciò che rimaneva dell’Ara: pochi elementi riesumati e rimontati secondo una tipologia architettonica per diversi aspetti ibrida, richiamati in gioco per dar vita a un ‘nuovo’ monumento scelto e voluto da Mussolini come testimone simbolico delle solenni celebrazioni del bimillenario della nascita di Augusto. Ma il monumento non era, soltanto, un omaggio al primo fondatore dell’impero di Roma: attraverso la rinascita dell’Ara Pacis, presso cui fu posta l’iscrizione con le Res gestae, il testamento politico del Princeps Augusto (v. in “Engramma” il contributo di Giacomo Dalla Pietà), il regime esaltava la grandezza dell’Impero romano e la sua azione ‘civilizzatrice’, riproposta come programma attuale. Ne traeva lustro il Duce in persona, che, dopo l’affermazione dell’Impero nel 1936, si proponeva apertamente come novello Augusto e, proprio in quello scorcio di mesi, si presentava ancora come fautore e garante di pace, nello scenario sempre più fosco della politica internazionale.

Nel 1949, dopo più di dieci anni dalle complesse vicende del restauro – e dalle ancor più complesse vicende storiche della guerra e della caduta del regime – Guglielmo Gatti tornava a discutere (mediante la già citata relazione) con Salvatore Aurigemma della questione Ara Pacis e della sua ricostruzione. In quel lasso di tempo non erano mancate né critiche, come quelle precoci ma rimaste inascoltate dell’archeologa Ada Maviglia, né ripensamenti dello stesso Gatti, anche in conseguenza alle elaborazioni metodologiche di Brandi durante i dieci anni di attività dell’ICR, nei confronti di un restauro sicuramente troppo pesante e interventista. A difesa di Moretti però, che nel 1949 era già morto, Gatti giustificava – e proprio in termini brandiani – i motivi delle scelte così invasive soprattutto nel fregio vegetale, richiamando il vantaggio di poter apprezzare pienamente l’effetto completo della decorazione, che altrimenti lo stato pesantemente frammentario dei resti originali non avrebbe assolutamente reso possibile. In realtà, il riempimento degli spazi vuoti in qualche modo aveva consentito una apparente impressione di integrità e, d’altro canto, l’ipotizzata rimozione delle parti modellate e integrate in epoca moderna, anche se sostituite con un graffito o un disegno su fondo liscio (secondo i canoni già dettati dalla Carta Italiana del Restauro del 1932), non avrebbe permesso di avere l’immediata visione di raffinata pienezza ottenuta invece con le integrazioni plastiche. D’altra parte Gatti stesso suggeriva, e otteneva, l’eliminazione della lastra voluta da Moretti per colmare la sede dello scorrimento delle porte, ritenuta ormai con certezza di epoca augustea. Una nuova consapevolezza del restauro e del suo valore evidenziava la necessità di una distinzione netta tra le parti nuove e quelle antiche attraverso opportune patinature, e suggeriva l’opportunità di segnare i contorni dei pezzi originali con maggiore evidenza rispetto a quanto non fosse stato fatto in passato. Ma Gatti rimaneva altresì convinto dell’importanza di conservare tutte le integrazioni fatte nel passato, spinto dalla considerazione che, se fossero stati rimossi tutti gli elementi non originali, dell’Ara Pacis sarebbe rimasto molto poco: poco più che “una geometrica intelaiatura a superfici lisce”, sulla quale sarebbero apparsi, incastonati qua e là, esigui frammenti originali.

Ancora una cinquantina di anni più tardi comunque, nel 1984, in occasione dei restauri eseguiti dalla CBC, più di seicentosette frammenti di piccole e medie dimensioni vennero inseriti all’interno del monumento ricostruito (Archivio CBC di Roma, Lettera di consegna dei materiali dell’Ara Pacis dal Museo Barracco alla Cooperativa Beni Culturali, 12 Giugno 1984), e, a seguito degli studi condotti nel corso degli ultimi anni, quasi altrettanti frammenti precedentemente collocati, vennero spostati di posizione all’interno dello stesso monumento.

Ancora oggi, per quanti entrano nella nuova sede espositiva dell’Ara Pacis – l’edificio-museo realizzato da Richard Meier – le vicende del recupero e della ricostruzione dell’Ara augustea sono molto scarsamente percepibili. Molte delle zone del fregio – sia di quello con figure del corteo imperiale che di quello vegetale, ma anche di quello con festoni all’interno – sono opera di importanti integrazioni effettuate alla fine del XVIII secolo, ma anche e soprattutto nella fase di ricostruzione del monumento: questa precisa e indiscutibile consapevolezza, ulteriormente confermata dall’analisi di molti documenti ancora inediti (che dimostrano quanto tutta l’operazione, sotto diversi rispetti, fu complicata e articolata) suggerisce la necessità di illustrare il complesso lavoro di anastilosi 1938, che costituisce di per sé un capitolo importante di storia del restauro – e più in generale di storia del XX secolo. Di tale complessità storica non si ha sufficiente contezza visitando il ‘Museo’ dell’Ara Pacis: per rilevare la portata e la vastità degli interventi, essenziali si rivelano invece i grafici di restauro realizzati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma (consultati grazie alla collaborazione degli stessi uffici), di cui qui si ripropone un saggio di lettura grafica (realizzato da Eufemia Piizzi e Silvia Spinelli del laboratorio MeLa Iuav di Venezia) che restituisce, per exemplum, l’evidenza e l’importanza degli interventi di restauro e integrazione degli elementi originali del monumento augusteo.

Dettaglio del fregio vegetale inferiore, lato nord. Rielaborazione grafica realizzata dal laboratorio MeLa Iuav di una foto scattata in occasione della campagna di restauro condotta negli anni 1983-1990 dalla CBC di Roma sotto la direzione scientifica della Soprintendenza dei Beni Culturali del Comune di Roma. L’eliminazione, durante i lavori di pulitura del monumento, della patina omogenizzante stesa sull'Ara Pacis nel 1938, ha consentito una maggiore leggibilità dei singoli interventi effettuati dal formatore-scultore Cesare Giri, impegnato per volere dell'allora Soprintendente alle Antichità e Belle Arti Giuseppe Moretti nella ricostruzione del capitolo piu’ frammentario dell’intera Ara. La rielaborazione grafica dell'immagine evidenzia mediante la velatura in tono più chiaro le vaste zone implementate nel 1938 in malta e cemento, che riproducono a calco cospicue parti dei rilievi.

Lato nord dell'Ara Pacis, lastra centrale del registro superiore prima degli interventi di restauro del 1983-1990: nella foto sono evidenziate le aree relative ai due saggi di rielaborazione grafica che mettono in rilievo le reintegrazioni settecentesche dei volti, dei panneggi e delle mani dei personaggi della processione augustea

Lato nord, dettagli del fregio con processione, rielaborazione grafica realizzata dal laboratorio MeLa Iuav. Il fregio settentrionale, costituito essenzialmente dall’unione dei rilievi conservati fino al 1781 “nel muro su cui posa la balaustra della terrazza del boschetto pensile” di Villa Medici al Pincio, poi portati al Museo degli Uffizi di Firenze nel 1783 per volere del granduca Pietro Leopoldo, presenta gran parte delle teste, delle mani, dei piedi, e dei lembi delle vesti più aggettanti come opera di restauro, realizzato dal pistoiese Francesco Carradori nello stesso 1783 (parti qui evidenziate mediante una velatura chiara). I rilievi infatti, per quanto “pieni di figure panneggiate, d’ultimissima perfezzione, dei migliori che siano per tutta Roma [...] erano bisognosi di moltissimo restauro”, come lo stesso scultore ebbe a scrivere nella sua relazione inviata a Firenze sulle antichità di Villa Medici. Carradori procedette pertanto a integrare pesantemente tutte le parti mancanti, connotando fortemente le lastre secondo il gusto e la moda neoclassica, in particolare nella zona dei volti: i tentativi di identificazione dei personaggi raffigurati nel corteo, a più riprese proposti dagli studi critici sul monumento augusteo, non sempre sembrano tenere adeguatamente in conto la vastità degli interventi settecenteschi. I recenti lavori di restauro (1983-1990), comunque, hanno consentito di rivelare quella levigatura delle superfici, quasi eburnee nella zona dei volti, che costituisce una delle note stilistiche caratteristiche delll'opera di Carradori, e che la patina stesa nel 1938 aveva in parte mitigato.

Riferimenti bibliografici

A. Aveta, La Carta Italiana del Restauro (1932) in Carte, risoluzioni e documenti per la conservazione ed il restauro, Pisa 2006, pp. 123-146

C. Bellanca, Il restauro scientifico: spigolature all’interno del rapporto Gustavo Giovannoni-Antonio Muñoz in M. P. Sette (acura di) Gustavo Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI secolo, Roma 2005, pp. 89-92

C. Calzecchi, Rapporti fra Soprintendeze ed Enti pubblici agli effetti della tutela monumentale in “Le Arti”, I, f. II, dicembre-gennaio 1938-1939, pp. 137-143

M. Cagnetta, Il mito di Augusto e la 'rivoluzione fascista' in “Quaderni di storia”, 1976, 3

S. Cecchini, Corrado Ricci e il restauro tra testo, immagine e materia, in M. Andaloro (a cura di), La teoria del Restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, atti del convegno internazionale di studi, Viterbo 12-15 novembre 2003, Firenze 2006, pp. 28-32

A. Cederna, Mussolini urbanista, Bari 1979

H. Dütschke, Antike Bildwerke in Oberitalien, III, Leipzig, 1878

G. Giovannoni, La Conferenza Internazionale di Atene per il Restauro dei Monumenti in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 1931, 204

D. Manacorda, Cento anni di ricerche archeologiche italiane: il dibattito sul metodo, in “Quderni di storia”, 1982, 16, pp. 85-119

D. Manacorda, Per un’indagine sull’archeologia italiana durante il ventennio fascista, in “ Archeologia Medievale”, 1982, 9, pp. 443-470

D. Manacorda, R. Tamassia, Il piccone del regime, Roma 1985

G. Moretti, Ara Pacis Augustae, Roma 1948

E. Pallottino, Architetti e archeologi costruttori d’identità, Roma 2008

M. Tafuri, Architettura: per una storia storica in “La Rivista dei Libri”, 1994, 4, pp. 10-12

R. Visser, Fascist doctrine and the cult of Romanità in “Journal of Contemporary History”, 1992, 7-8

L. Vlad Borrelli, L’Archeologia italiana prima e dopo la Teoria del Restauro, in M. Andaloro (a cura di), La teoria del Restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, atti del convegno internazionale di studi, Viterbo 12-15 novembre 2003, Firenze 2006, pp. 215-224

Foto: © Museo Barracco, Museo dell'Ara Pacis, Roma

Per citare questo articolo / To cite this article: S. Dolari, E. Piizzi, S. Spinelli, Ara Pacis 1938. Storia di una anastilosi difficile, “La Rivista di Engramma” n. 75, ottobre/novembre 2009, pp. 230-249 | PDF di questo articolo