Per un Atlante delle immagini: Fanny & Alexander di fronte al modello Warburg

(Compagnia teatrale Fanny & Alexander)

Chiara Lagani

Convegno Luminar 7. Internet e Umanesimo. Teatri antichi e moderni. Archeologia Architettura Web | Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 7-8 febbraio 2008

La prima volta che ho sentito parlare di "Luminar", di "Engramma" e dei lavori coordinati da Monica Centanni è stato in relazione all’opera di Aby Warburg.

Avvicinarci (come gruppo teatrale Fanny & Alexander) agli scritti prodotti da questo gruppo, alla rivista e ai libri (L’originale assente, e Introduzione ad Aby Warburg e all’Atlante della Memoria soprattutto) è stata l’occasione per noi per mettere a fuoco e radicalizzare un procedimento che probabilmente era già in atto da tempo in maniera più o meno consapevole nel nostro lavoro.

Apparentemente questo mio tema si discosta da quello specifico del convegno, "Teatri antichi e moderni. Archeologia Architettura Web", ma credo anche che partire da una riflessione specifica sull’atto creativo, sul pensiero poetico e strutturale che ho del teatro (e del teatro di Fanny & Alexander), sia il modo migliore per me per recuperare la centratura di questo tema, e forse la mia esperienza diretta è anche il solo contributo sensato che io possa portare a questo incontro.

Vorrei farlo proprio attraverso il confronto con il metodo immaginale di Warburg, procedimento che considero assolutamente rivoluzionario, e che in un certo senso è diventato il modello procedurale di ognuna delle pratiche di F&A: dall’ideazione generale dei progetti (e del progetto più in generale), all’invenzione dei siti, alla creazione degli spettacoli, fino a nutrire la stessa concezione estetica, politica, sociale, etica che abbiamo dell’idea di gruppo teatrale.

Ugualmente credo di poter definire solo in questo modo, a partire cioè dalla semplice enunciazione di alcuni procedimenti, la nostra relazione con le categorie del classico, dell’antico e con l’idea di teatro antico.

Ispirazione - sopravvivenze - antico

Per prima cosa, dunque, vorrei parlare dell’ispirazione. Se dovessi dare una definizione in poche e semplici parole di una possibile sopravvivenza dell’antico nell’idea di teatro che mi sono fatta in questi anni attraverso il mio lavoro, potrei solo parlare di questo, dell’ispirazione.

In uno degli ultimi spettacoli di F&A, AMORE (2 atti), tratto da un racconto di Tommaso Landolfi, un uomo estrae certe parole da un nulla composito per consegnarle all’agnella che gli riposa in grembo. Quest’uomo è il poeta. Il suo nulla è fatto dell’aria spessa e densa di fumo di un ristorante, di luci accecanti, di una teoria di svelte camerierine, della presenza degli amici che non lo intendono, di fantasmatiche opere musive che, attraversando la sua mente, si incarnano nella precaria ed evanescente realtà della sua enunciazione, di un’orchestrina che suona indefessamente, del ronzare delle voci intorno. Ma, soprattutto, dell’intuizione di un silenzio, una nota attesa spasmodicamente, un segreto appeso, come dice l’autore:

"alle bocche di fanciulli ricciuti […] aperte e protese internamente, come animate da un soffio mozzato all’improvviso. Se questa è l’arte perisca. La percepisco anche in tutti gli esseri umani, impetrati da una forza remota e muti se vogliono dire quello che è loro caro, negli occhi dei cani dei maiali e dei bombi… nelle foglie nei tronchi e fra i calanchi dove come un occhio nascente coperto delle sue palpebre un puro spirito s’accresce sotto la scorza delle pietre. Che vogliono dirci quelle labbra serrate? Di quale mondo luminoso… di quale patria perduta vogliono parlarci?"

Landolfi 1996

La poesia si realizza per una sorta di concrezione spontanea dei corpi circostanti, è una conseguenza o una reazione alla musica intorno, agli odori, alle luci: è, principalmente, un’intuizione che si approfondisce nell’esperienza. Con la parola “esperienza” non si intende mai un possesso, un avere, ma un accadere che ci sconvolge e ci trasforma quasi inavvertitamente. Qualcosa dell’ordine dell’incontro, dell’imprevisto, del trauma: qualcosa che sopravviene (o sopravvive) e appare improvvisamente, enorme, inaggirabile. Quest’esperienza conduce – come ci dice quel personaggio, quel poeta – direttamente al regno dell’immagine (“se permettete mi servirò di un’immagine”). L’opera, la poesia è appunto e ancora un’immagine: strano mondo pulsante e vivo che si compone attraverso altre immagini in maniera complessa e misteriosa. Dove c’è l’immagine c’è quasi sempre una lacuna, una ferita fatta di nulla, che è al contempo la figura di altro (e dell’altro) e “una pura spettralità sulle tracce di una presenza attualmente assente” (Salvarezza 2007). Sopravvivenze, rimanenze, ritornanze, impensati, inconsci del tempo.

Se penso all’ispirazione, al meccanismo che pone l’artista al centro del suo vortice creativo, in quel preciso momento iniziale in cui non è dato nemmeno figurarsi o raffigurarsi l’opera, spesso mi rappresento una serie di immaginette a confronto o meglio affiancate senza apparente relazione, senza una narrazione, senza una spiegazione. Mi immagino un bambino assorto e rapito, seduto a un tavolo, che disponga in vario ordine le sue figurine in configurazioni mutevoli e segrete, religiosamente, rigorosamente.

Spesso Luigi de Angelis, regista di F&A e mio compagno di lavoro da sempre, mi racconta di subire violenti assalti immaginali. Dice: “le immagini mi arrivano addosso con una violenza, anche numerica, che non so controllare e che mi atterrisce”.

Io credo fermamente che questo stato iniziale, in cui l’artista è in completa balia degli attraversamenti immaginali, sia il presupposto stesso dell’ispirazione e, conseguentemente, della nascita dell’opera. C’è qualcosa di feroce, quasi di ascetico nel sostenere la presenza di un invisibile talmente popolato. Il poeta – mi piace definire l’artista come poeta nel senso greco, il poietés – a confronto con l’invisibile riattiva le immagini che inevitabilmente subisce e le pone istintivamente a confronto: accetta che le immagini originarie dell’ispirazione si contaminino, si condizionino e si modifichino. Deve lasciare che si organizzino in gran parte spontaneamente e non per sua intenzione e scelta, e solo alla fine può operare una riconfigurazione che le collochi ad un livello mitico (il racconto o testo).

La forma di inquinamento a cui l’artista sempre si espone, assumendosi un grande margine personale di rischio – perché questo procedimento è anche tossico – è il vero germe dell’intuizione poetica: una forma di superpresenza, che è poi quella dell’artista nei confronti delle immagini che gli si sono radunate attorno (sul concetto di 'superpresenza' o super-esistenza dell'artista in relazione alle sue immagini, vedi Menni 2008).

Quando ho letto il saggio di Monica Centanni, L’originale assente, sono rimasta molto colpita dalla terminologia specifica usata nella sua ridefinizione dell’idea di tradizione e di classico, ovvero il famoso processo dinamico di trasmissione che prevede “l’alterazione, il fraintendimento e il tradimento”. In quel saggio Monica Centanni usava la parola inquinamento come attributo della tradizione classica, sua vis vitalis, di contro all’ideale di purezza (e inalterabilità) delle fonti. “Contro l’ideologia della purezza la tradizione classica pratica una poetica del pericolo”. In arte, infatti, il contrario di “purezza” non è mai l’impuro ma il “pericolo”. E non si dice forse sempre, in maniera anche un po’ scontata, che la ricerca e il teatro di ricerca “rischiano”, si trovano in una zona di pericolo, appunto? Non parlo, ovviamente, solo del rischio dell’estinzione (evenienza ormai sempre più concreta), ma dell’altro pericolo, quello che si corre sempre in ogni attività cosiddetta sperimentale che, ricercando appunto, contempla l’incertezza e si nutre della possibilità dell’errore. In questo senso si può affermare che il teatro di ricerca si appella legittimamente a un ethos di tradizione classica. Se concordassimo fin da ora su questo punto, credo, cominceremmo subito col mettere in crisi l’attuale distinzione tra teatro classico e teatro sperimentale, teatro di tradizione e teatro di ricerca, distinzione – in particolare – squisitamente italiana: di questi tempi, parrebbe, non si hanno le idee troppo chiare su cosa sia classico e cosa non lo sia. Se la tradizione classica è per definizione inquieta perché caratterizzata dal rapporto non garantito, non sicuro che l’uomo intrattiene con le sue radici, allora il teatro che comunemente si dice sperimentale o di ricerca è quello che per primo dovrebbe essere invece chiamato teatro classico, o tradizionale.

In questo senso vorrei definire il teatro di F&A (come quello di molti altri gruppi del cosiddetto teatro di ricerca) un teatro di tipo tradizionale o classico, anzi, un teatro di tipo antico – e vedete che non parlo per una forma di paradossale provocazione ma a seguito di un ragionamento preciso sul senso delle parole. Se la sopravvivenza dell’antico per Warburg era infatti la grande questione rinascimentale, per il teatro di ricerca, oggi, la questione della relazione col classico, con l’antico, con la tradizione, dovrebbe essere non tanto una questione di recupero o di derivazione dall’antico, ma una questione di vera e propria sopravvivenza dell’antico, cioè di incarnazione. Più che di ricerca e di tradizione – se classico è da sempre anche il criterio paradigmatico d’eccellenza – penso sarebbe di gran lunga preferibile parlare di buon teatro e di cattivo teatro. Non è periodizzabile l’antichità che il teatro da sempre incarna. “Ogni epoca ha la rinascita dell’antichità che si merita”, diceva Warburg. Quel che oggi ci meritiamo, allora, forse è l’equivoco sconfortante e mistificatorio nato dalla depistante nomenclatura, di stampo burocratico e ministeriale, con cui ci ostiniamo ad approssimare le cose.

Gruppi critici - Atlas Mnemosyne - Archivio vivente

Sono fermamente convinta che chi oggi si occupa di storia delle arti (e di critica) dovrebbe tentare di riferirsi almeno all’orizzonte etico, se non al metodo specifico, di un modello critico, compositivo ed emotivo del sapere dotato d’altro tipo di complessità, libertà e rigore.

La storia della tradizione classica, intesa come ci suggerisce Monica Centanni, induce a una “diffidenza metodologica verso le scorciatoie analogiche del comparativismo” e insegna ad apprezzare “la lettura lenta e puntuale delle differenze”. Sono sempre più interessanti i fattori di discontinuità, di scarto, anche se sono meno economici, più faticosi: talora è necessario sostare a lungo per individuare le differenze, molto più a lungo di quanto non si sosti per classificare le analogie, o le derivazioni. Il criterio analogico fa ormai parte della forma mentis di noi tutti, ma in particolare di chi si trova a dover organizzare il suo sapere a fini storici o critici. Come nelle lingue parlate, invece, è sempre lo scarto, la deviazione a essere più interessante e fruttuosa, a determinare la lingua dell’uso, il linguaggio vivo della collettività.

Vorrei ora parlarvi brevemente di un fenomeno nuovo in campo teatrale che ritengo davvero interessante a questo proposito: la recente nascita di piccoli gruppi critici, individui che chiedono la collaborazione di altri individui – altri critici, ma anche altri studiosi o altri artisti – per riformulare se stessi di fronte al fenomeno misteriosissimo della percezione e della sua oggettivazione in scrittura (per non parlare di esigenze ancor più complesse, quasi titaniche, come la storicizzazione).

Mi riferisco al raggruppamento di osservatori e critici (che gravitano attorno al DMS di Bologna) aggregatosi attorno al Seminario Fare e Rappresentare all’interno della Biennale di Teatro di Venezia diretta da Romeo Castellucci nel 2005 e che, dopo una serie sparsa nel tempo e nello spazio di incontri e simposi, nel 2008 ha dato il via ad alcune peculiari residenze di pensiero; inoltre alle redazioni di alcune riviste specializzate, ad esempio ad Art’o o alla rivista web "La Differenza"; ma soprattutto penso al gruppo Altre Velocità, che è una delle espressioni più particolari del fenomeno di cui sto parlando, per la sua natura di redazione, sì, ma “intermittente” e di “sguardo collettivo e a un tempo singolare di alcune delle più importanti realtà dello spettacolo contemporaneo del territorio nazionale”.

Non si parla mai di queste realtà come si potrebbe fare quando ci si trova di fronte a un fenomeno nuovo, cosa che invece si fa a dismisura quando si citano le nuove generazioni teatrali: al massimo ci si riferisce a questi gruppi come a un insieme di giovani critici, come se la giovinezza fosse sempre il dato più eclatante e più avvincente a cui appellarsi. Invece io vi vorrei parlare oggi brevemente della nascita e della vita di questi gruppi come si parla di un fatto nuovo, di una precisa intuizione o forma di pensiero che può avere conseguenze filosofiche, sistemiche e, perché no, anche economiche, molto precise. Vorrei parlarvene, almeno, come di una nuova, eccitante possibilità. La loro intuizione, mi pare, si rifà, più o meno implicitamente, più o meno consapevolmente, ad un modello che, parlando oggi con voi proprio di questi temi, mi piace definire warburghiano.

Per spiegarvi meglio cosa intendo vi porto un esempio specifico: il caso del gruppo Altre Velocità. Leggendo certi contributi critici che questo gruppo sta producendo negli ultimissimi anni, osservando i suoi componenti muoversi e reinventarsi nelle più varie forme (laboratori, seminari, convegni, fogli volanti di scrittura critica, la rivista web intermittente "Teatri d'oggi", una radio di piazza, progetti all'interno di rassegne e festival, osservatori) alcune delle quali forse ancora provvisorie, si ha davvero l’impressione che essi intendano assumere una nuova posizione riguardo a una pratica da sempre assai complessa da afferrare nella sua totalità, un fenomeno del tutto irriducibile alla pagina scritta: la produzione del pensiero che accompagna, originandolo e derivandone, il gesto artistico. Più che un sapere in formazione il loro è un sapere in movimento, costituito attraverso una specie di sfaccettatura prismatica prodotta dalla ricchezza dell’oggetto vivo (il teatro e l’arte) che si sono prefissi, ma soprattutto dalla varietà cooperante delle loro differenti indoli: una serie di piccoli scarti personali, di impercettibili spostamenti metodologici, che ampliano e complicano le prospettive di senso di un agire plurale e sempre condiviso.

Spesso li vedi dopo gli spettacoli andarsene a discutere, a lungo e fra di loro, in cerca di un senso che sembra quasi non riuscire a trovar vita e sbocco al di fuori del confronto serrato e accanito, della comunione di cuori e furori, cervelli e rovelli; come se quell’atto, la produzione di un pensiero sull’opera, comportasse un livello di responsabilità insostenibile in solitudine, un coraggio pari a quello necessario alla stessa messa in vita dell’opera. Spesso poi, ritornando, portano nuove domande, che rivolgono ad altri e al contempo a se stessi; a volte, sorridendo della loro foga e del loro ardore, mi sono chiesta, forse imprecisamente, se ci fosse davvero una differenza così grande tra il modo che ha di creare opere (spettacoli, pubblicazioni, convegni) e produrre pensiero un gruppo di artisti, come può essere il mio gruppo, o come sono tanti altri gruppi e compagnie teatrali che potrei citarvi, e quello di produrre opere (incontri, scritture, letture) e pensiero un gruppo di critici come il loro. Parlo di una differenza, ovviamente, che va al di là dei singoli obiettivi, delle specifiche finalità; parlo di una differenza animale, d’anime, che si evidenzia in relazione alla modalità complessiva di un agire. Questa domanda sulla natura mista e limitrofa di gruppi artistici e gruppi critici, che ultimamente spesso mi sono posta, lo ripeto, è forse per tanti versi imprecisa, e mi potrebbe anche essere contestata, ma volutamente qui la porgo in modo semplificato, estremizzato e simmetrico perché ritengo che questa semplicità, questa simmetria, abbiano una loro precisa importanza ai fini del nostro discorso. Cercherò di spiegare meglio quel che intendo con queste parole.

La dimensione critica, è stato detto molte volte, è forse davvero quella che definisce l’identità della nostra cultura, quella occidentale. Ma la tradizione classica, in cui si potrebbero serenamente inscrivere anche, come dicevo poco fa, certe forme radicali, mobili e inquiete di ricerca teatrale contemporanea, non è che una proiezione di questa coscienza. La tradizione classica è, infatti, da sempre esposta alla luce di uno sguardo critico che si manifesta in una scelta precisa dei modelli del passato e del presente, ma anche e contemporaneamente nel confronto, o conflitto, erotico, agonistico e vitale col modello che è stato scelto. Il modello può essere un’immagine artistica, un mito, uno spettacolo, un nome, un albero genealogico, ma anche un fatto, una vicenda passata o recente (la guerra, le cronache). Si tratterà in ogni caso di un frammento. Si potrebbe ridefinire a questo proposito la categoria dell’oggettività (della critica o della cronaca) in relazione a una più o meno raffinata percezione e selezione dei modelli, dei frammenti, dei miti in atto nel tempo. Il modello è usato dal critico per dare espressione politica, culturale e artistica al gioco delle forze (e delle forme) di un conflitto in opera nel tempo. Il modello è usato dal poietés per dare espressione politica culturale e artistica al conflitto di forze (e di forme) in relazione a un’attualità o alla sua attualità nel tempo. È chiaro che una morfologia di forme intese come forze sottopone a una pressione grandissima chi vi si accinge: se da un lato è vero che il frammento è un oggetto riconoscibile e condiviso da una collettività – come può esserlo un’opera d’arte classica, uno spettacolo che ha appena debuttato, un’immagine pubblicitaria o di cronaca – e perciò qualcosa a cui ci si può generalmente appoggiare, su cui si può contare quanto a efficacia comunicativa, è anche vero che un frammento è come un’isola che presume sempre degli spazi vuoti attorno, a volte delle vere e proprie lacune di un senso che è tutto da ricreare: questo vuoto è a volte eccitante, a volte spaventoso. Il procedimento critico e quello creativo, in questo senso, si trovano di fronte alla stessa inesorabile questione: saper fissare il proprio sguardo in quegli spazi vuoti, poter contemplarli e anche abitarli, senza più porsi la questione di sapere o di non sapere, accettando il semplice fatto che qualcosa di sé si perderà per sempre in essi, e che qualcos’altro resterà per sempre insondabile, e infine “lasciando uscire da sé i segni che si sono ricevuti”, operazione sommamente creativa. Le proprie opere, i propri atti divengono, in questo modo, dei puri precipitati di creatività, e certo fan parte di un rischioso gioco delle forze.

Che ruolo ha la memoria nella costruzione di questo tipo di percorso? Nella costruzione, appunto, di un’atlante di figure che rappresentano ognuna un gesto artistico, oppure un gesto critico? L’opera di Warburg, vero modello di sapere e di creatività, si chiama, appunto, Atlante della Memoria. La Memoria per Warburg è l’intuizione di qualcosa che sarà poi duraturo, ma viene sempre connessa a un’idea di fulmineità (e dunque di vero abbandono), all’istante, al “dio dell’istante”. Il progetto di Warburg è prima di tutto un progetto non terminabile, infinito, un progetto collettivo, che richiede uno sguardo multiplo e che richiede a chi legge, a chi intraprende quest’irto itinerario del pensiero un senso di responsabilità precisa del proprio cammino: starà a chi guarda, allo spettatore, al testimone attivo, addentrarsi al cuore della grande questione, starà a lui decidere se rimanere dentro a questo strano meraviglioso vortice, o per che via eventualmente uscire, una volta entrato.

L’Atlante è un luogo, è un progetto, è un’opera. Ed è anche un libro, un libro-viaggio fatto di tavole immaginali, tavole enigmatiche, le cui domande sono scritte nella lingua di pieni e di vuoti. La cosa che mi ha sempre colpito nelle tavole è proprio lo spazio vuoto che intercorre tra le varie immagini, le intercapedini nere che nella pagina incorniciano quell’universo apparentemente discontinuo ma compatto e coerente di icone: le cornici, i confini, i limiti delle immagini. Costruire un discorso critico sulla base di un procedimento di montaggio visivo, mettendo in un rapporto non gerarchico i nuclei viventi della propria indagine, mutare posizioni e relazioni a seconda dell’evolversi del proprio discorso, ribaltare continuamente i punti di vista, assecondare le scosse telluriche del pensiero, è davvero un’operazione così diversa da quella che ho richiamato all’inizio, quando evocavo l’immagine del fanciullo alle prese con le sue figure, quando parlavo di ispirazione artistica e di metodo immaginale?

Mi è capitato a volte, nei laboratori, che qualcuno mi chiedesse come si comincia a fare teatro. Io, che davvero non lo so dire, ho potuto sempre e solo rispondere: si trovano dei compagni, degli alleati forti e fidati, perché l’agone è molto più grande di una sola persona e si arriva a un punto in cui non basta nemmeno un lavoro radicale e impietoso, non basta nemmeno lo studio, e l’amore, non basta più la verticalità di un solo sguardo che si fissa ostinatamente sulle cose: di fronte alla vita misteriosa delle immagini, di fronte alle sopravvivenze delle domande, ai fantasmi che le domande e le opere da che son nate hanno messo in circolo irrimediabilmente fra di noi, occorre moltiplicare gli sguardi, i punti di vista, gli approcci, le competenze. Credo del resto che voi conosciate benissimo la potenza e la necessità del pensiero condiviso, che praticate assiduamente nel quotidiano. Quello che ruota intorno a "Engramma" è un gruppo di studio veramente compatto e quel che produce lascia sempre tracce notevolissime all’esterno. Luminar stesso è un esempio molto importante di applicazione di questo stesso metodo. Eppure io vi assicuro che in ambito teatrale l’intuizione della mescolanza tra gruppi critici e gruppi artistici è ancora un’idea abbastanza inedita, che rischia di superare il concetto stesso di gruppo di lavoro: si tratta di un vero e proprio modello di pensiero in potenza, che ancor prima di esser liberato come pensiero è portato, dalla natura empirica che ha il teatro, a farsi pratica. Questo pensiero che si trasforma in pratica ribalta subito le gerarchie, scavalcando i confini e le demarcazioni che tradizionalmente sono sancite dalla storia dei ruoli.

Cito come esempio di un modello come questo la nascita di un coordinamento di gruppi, individui, artisti, studiosi e critici che, sotto la sigla “Potere senza potere” ha dato vita a una serie di azioni piuttosto significative nella passata edizione del festival di Santarcangelo, dopo le dimissioni dell’ex direttore Olivier Bouin. Senza la spregiudicata propensione alla mescolanza, senza la condivisione profonda di un modello creativo come quello a cui si è qui accennato, non si sarebbe potuto, con scarsità di mezzi e di risorse e in piena crisi direttiva del festival, dar senso e vita a un’azione così complessa e articolata che ha visto alcuni critici sostenere con forza quel tipo di esposizione pubblica che solitamente ci si aspetta per lo più dagli artisti, e alcuni artisti esercitare una vera e propria funzione critica offrendo i propri gesti performativi e le proprie opere come fossero, prima ancora che opere, possibili strumenti di un pensiero condiviso (v. Donati 2008 e www.altrevelocita.it/incursioni_edizione-18.html).

Penso ricorrentemente e intensamente a un’ideale tavola d’Atlante le cui cellule, i cui nuclei fondamentali siano di nature formali tanto varie quanto le vite di quelli che l’hanno composta: uno spettacolo, un dipinto, una conferenza, un gesto d’attore, un testo, della musica, un frammento di dialogo. Che pieni, che vuoti si troverebbero in questa pagina non scritta? Che lingua impossibile sarebbe sprigionata da questi materiali viventi?

Penso a un grande Archivio vivente che resiste al tempo perché le sue domande non si chiudono mai, perché, come nel modello warburghiano, le sue risposte sono sempre provvisorie e le sue forme rappresentano solo e sempre tentativi, oppure, per usare una parola cara a Warburg, puri “sintomi”. Solo così qualcosa di tanto privato, di tanto intimo e segreto come l’atto creativo potrà sempre rinnovarsi come gesto pubblico, aperto, necessitato della presenza di una comunità e a essa fisiologicamente necessario.

Architettura - Archeologia - Web

A Roma, entrando nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, si è immancabilmente rapiti da un’immagine indimenticabile: a sinistra, nella cappella della famiglia Cornaro, la scultura in marmo e bronzo dorato di una Santa adagiata su un manto di nubi sembra elevarsi verso il cielo. La donna, col corpo completamente abbandonato, ha gli occhi rivolti verso l’alto e le labbra socchiuse. Su di lei un cherubino alato dal dolcissimo e struggente volto di fanciullo brandisce una freccia che pare quella di un piccolo Amore, e, scostandole le vesti, si prepara a colpirla al cuore.

Spettatori dell’estasi di Teresa, alcuni membri della famiglia Cornaro, cui la cappella è dedicata, si sporgono da terrazzini di pietra e sembrano quasi commentare sommessamente tra loro quel fatto straordinario.

Questa strana rappresentazione teatrale fatta scultura barocca è, da sempre, un’icona fondatrice nella storia di Fanny & Alexander.

In particolare il dettaglio del volto fanciullo, del putto, il Cupido bambino che sta per scagliare il dardo è divenuto negli anni stemma centrale del gruppo, suo vero e proprio marchio di fabbrica.

Quest’immagine simbolo, che rimanda alla metafora della transverberazione, a suo modo una Pathosformel antica, uno strano mistero che nella famosissima rappresentazione di Bernini si compie sotto lo sguardo, appunto, di alcuni spettatori, è, nel gioco serio di Fanny & Alexander, l’insegna di una vera e propria bottega d’arte, in senso rinascimentale appunto. Immaginate F&A come un’equipe di artigiani, di artisti o di operai: F&A è solo una firma che nasconde più identità cooperanti sotto lo sguardo obliquo del Fanciullo con la freccia puntata. Anche questa raffigurazione, questo marchio, mi pare, risponde pienamente al modello concettuale fin qui esposto.

Ma vorrei chiudere questo mio intervento segnalando la presenza e l’influenza dello stesso modello anche nelle pratiche quotidiane del mio gruppo, nella stessa idea strutturale che abbiamo di gruppo teatrale, e soprattutto nella produzione dei materiali, dei siti degli spettacoli, nella promozione e nella stessa architettura delle opere.

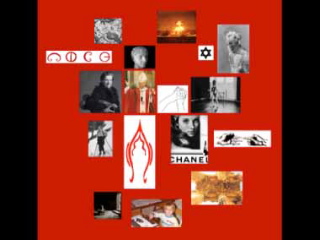

Consideriamo, ad esempio, brevemente, la pagina di apertura del sito di un nostro spettacolo del 2006, Heliogabalus, ispirato alla figura dell’imperatore romano adolescente.

La pagina si presenta come un tavola d’Atlante e tutto il sito (www.heliogabalus.org) si apre proprio con una citazione warburghiana, a mo’ di “istruzioni per l’uso”, che incita il visitatore a intraprendere un percorso di indagine intuitiva, procedendo rabdomanticamente da immagine a immagine, saltando per contagio di icona in icona, toccando i vuoti e i pieni di tutto quel mondo, di tutto il materiale a disposizione:

Istruzioni per l'uso. Heliogabalus.org è una sorta di Atlante, (ispirato a Mnemosyne di Aby Warburg), una "Serie di Figure sulla Funzione ed Espressione dell'Antico nella Rappresentazione della Vita in Arte". A partire da gennaio 2006, questa collezione di immagini darà vita nel corso dei mesi ad ulteriori configurazioni. Inoltre, tematiche specifiche saranno riconfigurate in occasione di mostre o conferenze. Attualmente la serie delle figure è costituita da 15 tavole. Si tratta di fotografie, riproduzioni di immagini tratte da libri, materiali visivi estrapolati da giornali e/o dalla vita quotidiana, che F&A dispone in modo tale da illustrare una o più aree tematiche. Le figure non sono ordinate (né correlate alle rispettive tematiche) in base a principi di similarità visiva, cioè dal punto di vista di una storia iconografica dello stile; bensì in base a principi di reciproca affinità e di buona compagnia, da decifrarsi attraverso lo studio dei testi (per esempio, condizioni contrattuali o associazioni biologiche). Potete trovare su questo sito materiali di studio, percorsi di vario tipo e anche informazioni (artistiche e pratiche) sullo spettacolo Heliogabalus di F&A, il progetto Homo Vario Sol It Arius, et cetera, ma sarete voi a scovare le informazioni che di volta in volta vi servono attraverso la foresta dei segni e delle immagini. Buona fortuna, dunque!

La prima tavola, che funge anche da menù intuitivo, istituisce già un contratto specifico con chi visita il sito: essa è già un racconto, acronologico, predittivo, che implica un abbandono e una scelta. L’immagine in questo tipo di procedimento è spesso predittiva, talvolta postuma, come se si riferisse a qualcosa di remoto, come se si trattasse di un reperto, di una traccia geologica antichissima, da riesumare o addirittura da rimettere in vita.

Occorre organizzare la materia mitica per dare lettura di questo racconto, e occorre farlo attraverso una metafora, ripeto, archeologica.

La metafora archeologica gioca un ruolo importantissimo in tutto il progetto: nella sezione Homo Vario Sol It Arius si immagina che sia in atto un’indagine di rinvenimento di alcuni reperti che porteranno alla precisazione e alla focalizzazione della figura del giovane imperatore. Un fotografo, Enrico Fedrigoli, produrrà alcune immagini e le raccoglierà in una “mostra fotografica itinerante di reperti e icone imperiali”. La ricognizione fotografica va dal 218 d.C. al 2006 d.C. circa.

La mostra, divisa nelle tre sezioni Ritratti imperiali, Figure e Reperti, è un percorso fotoarcheologico, il cui fine è l’infinita ricostruzione e reinvenzione dell'Icona Varia. Homo Vario è un personaggio storico, di cui si sa tutto e nulla, protagonista dello spettacolo è l'oggetto di uno sfaccettato imprendibile mito; è il trino ragazzo del sole, e anche l'esponente di una razza, di un tipo umano. Nella leggenda Vario commissiona a un artista un ritratto di sé che lo preceda a Roma, perché prima del suo arrivo, prima del suo insediamento imperiale, i romani si possano abituare alla sua immagine inconcepibile. Pensando a questa tremenda e sublime commissione, lo spettatore è invitato a immaginare che il ritratto che l’artista ha composto sia mutevole, invisibile, impossibile eppure perfetto, ogni volta dissimile, ogni volta più vicino all’originale volto, l’immagine cancellata dal tempo. Quest’immagine è certo il ritratto, ma è anche un reperto, in senso etimologico, in senso archeologico, o una sopravvivenza, una ritornanza: è la figura più contraddittoria di tutte nel progetto, quella a cui mai sarà dato essere definitivamente fissata e identificata. Enrico Fedrigoli parla spesso dell’immagine come “mostro”: la mostra è l’abominevole femminile di quel bizzarro fenomeno che è l’ostensione pubblica dell’immagine, che denuncia lo spaventoso potere mostrativo dell’immagine, l’intrattabile. Quest’intrattabile, nella ricerca del personaggio, della sua progressiva epifania, diventa a poco a poco un reperto: il fotografo seppellisce alcune immagini fotografiche dei tre attori che dovranno sovrapporsi all’imprendibile figura mitica e, qualche tempo dopo, il suo scavo inizia alla presenza di un critico. Si tratta di Rodolfo Sacchettini, che segue tutto il percorso: è fondamentale la sua figura di testimone attivo nella produzione di questa metafora; sarà lui a disseppellire le immagini, a trovarle, a riesumarle. E così si apre una nuova metafora empirica dentro la metafora: il critico come coadiuvante e artefice manuale nella rielaborazione epifanica della figura mitica.

Il fotografo disseppellisce le immagini che la terra nel frattempo ha modificato, poi le ripulisce e le conserva per mostrarle a noi e agli attori che nel frattempo tentano di fissare il proprio personaggio in una forma, in un racconto che sia anche solo parziale.

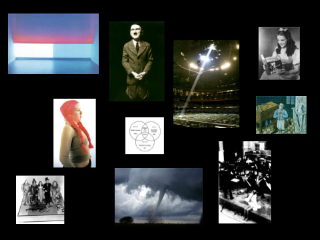

Vorrei mostrarvi ora un’altra tavola, l’ultima, tratta dal sito di un altro nostro spettacolo più recente, "Dorothy, sconcerto per Oz” (2007). Vorrei evidenziare come le tavole spesso precedano la creazione, invece che documentarla, e vorrei anche riportare alla vostra memoria quell’immagine da cui siamo partiti: il fanciullo che dispone le sue carte su un tavolo. Quello era un gioco particolare, l’abbiamo detto, quasi troppo serio per quel fanciullo, certo molto rischioso, una strana caccia al tesoro attraverso un mondo di immagini, attraverso un mondo misterioso al fondo del quale un grande occhio sembra sempre fissare colui che cerca e guarda: un grande occhio scuro e placido si spalanca e sembra l’occhio fermo di un ciclone, dell’uragano che imperversa furioso, tutto attorno. Per Warburg la storia dell’arte è un vortice, un momento-agitatore, al di là del quale il corso delle cose risulta modificato, in profondità. Ecco perché mi piace concludere con questa figura, quest'emblema: l'occhio del ciclone, del vortice. Il vortice è quasi un personaggio, il centro tematico di quest’ultimo spettacolo, quello a cui la tavola sopra si riferisce. È anzi, il suo mito fondativo (la bambina del Kansas, Dorothy, viene spazzata via dal tornado con tutta la sua casa). Lo stesso vortice è anche il contratto specifico della situazione teatrale: gli spettatori, alla stregua di rifugiati, attendono la fine di un orribile ciclone, chiusi dentro a un teatro. Talvolta, durante lo spettacolo, aggirandomi tra i lettini degli spettatori-rifugiati, del pubblico assembrato, nel contratto finzionale, sui pavimenti del teatro, sul palco, e ovunque, mi è venuto spontaneo visualizzarli come una nuova e più potente immagine, emblematica e vivente: un Atlante figurale umano. La più perfetta declinazione possibile delle Pathosformeln di questo mito. Ogni loro gesto, ogni loro espressione, il colore dei loro abiti e la configurazione mista che i loro corpi assumevano nello spazio erano come un irripetibile archivio vivente, straordinario perché fatto di uomini e di donne, spettatori e al contempo immagini, guardati-guardanti, artisti-critici.

Qualcosa di strano accadeva in quella stanza, in quel teatro, una domanda incessante e reiterata non poteva trovare soluzione e riposo, come nella figura che ora vi propongo, una breve strisciata fotografica, un piccolo frammento, una faccia di quello stesso mondo prismatico. Un’immagine-rebus, con cui vorrei davvero terminare, in cui un'attrice (o spettatrice?) ha conquistato il centro ad occhi chiusi, con la sua collana di perle; quel personaggio 'pensatore' dietro di lei sembra citare con studiata casualità la famosa statua di Rodin, e invece, più a destra, c’è una donna che si copre la bocca: forse sbadiglia, forse il suo è solo terrore. E il critico chino sulla sinistra, certamente è un critico, ma è forse anche uno scrittore, che non resiste alla tentazione di proseguire la lettura del suo racconto. Forse invece è un giocatore ostinato, alle prese con un cruciverba irrisolvibile; ma quella ragazza che si pettina di lato, a destra, invece, sembra la più noncurante di tutti: tutto diresti di lei ma non che è un'attrice, e di fatto lo è. E poi quel numero di palco, quell'8 arcano che sigla questo rebus misterioso, come quelli francesi di Honoré… per cosa sta? “8” è certo il titolo di questo quadro perché, salvo un braccio impersonale e imprevisto, i protagonisti di questa microstoria sono otto davvero; certo questo è un quadro, non una scena, è un dipinto famoso, antico, contemporaneo, futuro, la cui vera “storia è fiabesca da raccontare. Storia di fantasmi per adulti” (Aby Warburg, Mnemosyne).

Riferimenti Bibliografici

- Centanni 2005

- L’originale assente. Introduzione allo studio della tradizione classica, a cura di Monica Centanni, Mondadori, Milano 2005

- Donati 2008

- Lorenzo Donati, Potere senza potere a Santarcangelo 08, in "Lo Straniero" n. 100, ottobre 2008

- Forster, Mazzucco 2002

- Kurt W. Forster, Katia Mazzucco, Introduzione ad Aby Warburg e all’Atlante della Memoria, Mondadori, Milano 2002

- Landolfi 1996

- Tommaso Landolfi, La piccola Apocalisse in Dialogo dei massimi sistemi, Adelphi, Milano 1996

- Menni 2008

- Fiorenza Menni, Il continuo nascere e il continuo morire in nome della poesia, in “L’Ulisse”, n. 10, 2008

- Salvarezza 2007

- Francesca Salvarezza, Totalitarismo, immagine e immaginazione, in Forme contemporanee del totalitarismo, a cura di Massimo Recalcati, Bollati Boringhieri, Torino 2007

English abstract

"Luminar", the annual event dedicated to the relationship between the Internet and Humanism, promoted by the Engramma cultural association, which reached its seventh edition in 2008 (Luminar 2002-2007), addressed the theme of theaters, with particular attention to archaeological recovery, architectural restitution, theatrical activity and the promotion, dissemination and cataloging of the performing arts on the web. Chiara Lagani makes a specific reflection on the creative act, on the poetic and structural thought she has of the theater (as a member of the theater group Fanny & Alexander).

keywords | Luminar 7; Fanny & Alexander; Warburg; Internet; Humanism; Archeology; Architecture; Web; Cinema; Technologies; Theatre; Performance.

Per citare questo articolo / To cite this article: C. Lagani, Per un Atlante delle immagini: Fanny & Alexander di fronte al modello Warburg (Compagnia teatrale Fanny & Alexander), “La Rivista di Engramma” n. 69, gennaio 2009, p. 51-68 | PDF of the article