Le parole e le immagini/Le parole e le cose

Il triangolo parola-immagine-cosa in René Magritte e Michel Foucault

Paolo Castelli

English abstract

René Magritte incomincia a introdurre sistematicamente iscrizioni all’interno di propri dipinti a partire dal 1927. Non si tratta di una novità “linguistica” sensazionale nell’ambito della produzione surrealista, né, allargando il campo cronologico, aliena alle sperimentazioni delle avanguardie del primo trentennio del secolo.

Un primo stimolo all’utilizzo iconico della parola può essere giunto a Magritte dal collage cubista (Braque, in particolare, è un punto di riferimento per la prima produzione magrittiana): i papiers collés prelevano e assemblano frammenti di carta stampata per aumentare la presa sul reale. I futuristi, anch’essi ammirati dal giovane artista belga, inseriscono nelle opere parole e slogan in funzione onomatopeica e sinestetica fin dall’inizio della loro rivoluzione formale. Non va inoltre trascurato che Magritte, al principio della sua carriera, tra il 1922 e il 1926, si guadagna da vivere lavorando in pubblicità, disegnando poster e carta da parati. Nel frattempo, per rimanere nell’ambito del movimento surrealista in cui Magritte militerà, Max Ernst sta incominciando i suoi “romanzi per immagini” fatti di ritagli di incisioni da riviste ottocentesche, Marcel Duchamp ha definitivamente abbandonato la pittura dal 1918 e André Breton è prossimo a realizzare i suoi poème-objet degli anni trenta e quaranta. L’iscrizione fa dunque la sua comparsa nella pittura di Magritte nel pieno di un’esplosione della parola nelle arti visive, in particolare nell’ambito delle avanguardie storiche. Se si considerano anche Costruttivismo russo, Dada e Bauhaus, come pure gli esperimenti al limite tra letteratura e arti visive dei Calligrammi di Apollinaire (editi nel 1918), la cartellonistica, le numerose riviste fondate dagli artisti in quel periodo e il materiale di propaganda per la prima guerra mondiale e per la (o in seguito alla) Rivoluzione d’ottobre, si può concludere che c’è quasi uno straripamento della parola, che trabocca ormai dalle arti visive, e che l’atto in sé di interpolare la parola all’immagine abbia perso, almeno in parte, alla fine degli anni venti, il suo carattere trasgressivo, o che, quantomeno, sia ormai una trasgressione ampiamente praticata. In questo senso l’innesto sistematico del linguaggio verbale sembra quasi accompagnare l’“uscita dal quadro” dei primi del Novecento, intesa come abbandono delle tradizionali forme di pittura da cavalletto o di modellazione scultorea, di divisione tra le arti, di regole accademiche. L’insistente appello del linguaggio sembra stimolare queste innovazioni crossmediali, oltre che accompagnarle, in un movimento di reciproco avvicinamento tra pittura e letteratura, arte e parola, opera e gesto, che si concreta in una forma di vicendevole trascinamento al di fuori dei propri limiti stabiliti, in un invito complementare all’ibridazione, alla sperimentazione verbo-visiva.

Tuttavia, nell’arte di Magritte, le parole non servono a far fuoriuscire la pittura da se stessa o dai limiti dell’opera, al contrario: le parole divengono esse stesse pittura, o meglio 'scrittura dipinta', vengono assorbite nel medium pittorico. Questo aspetto caratteristico emerge dal confronto con Paul Klee o Joan Miró, autori nelle cui opere si materializza invece una scrittura differente da quella abituale, deformata, ornata e non lineare: una grafia che diventa forma-figura, in cui quasi non si distinguono i segni grafici della figurazione da quelli grafemici di una scrittura (in una delle opere più note di Miró, Escargot, femme, fleur, étoile, del 1934, ad esempio, il titolo fa parte della composizione, segue l’andamento delle figure e certe parole sostituiscono persino le immagini). Raymond Quenau (1949) definirà “Miroglifici” le configurazioni surreali dei dipinti dell’artista catalano (Queneau, [1949] 1981). Ancora di più si può misurare la distanza della scrittura magrittiana dai linguaggi astratti – sorta di lingue artificiali o universali – che Vasilij Kandinskij andava elaborando nel corso delle sue lezioni al Bauhaus (ad esempio Successione, 1935). Qualcosa di più simile al metodo magrittiano si riscontra forse in contemporanei dipinti di Salvador Dalì (ad esempio in L’enigma del desiderio, 1929).

Pur nella sua apparente semplicità e limpidezza, la scrittura magrittiana non si rifà, del resto, nemmeno a quella tradizione pittorica antecedente il Novecento che voleva le parole intradiegetiche alla composizione e giustificate dal contesto, o quantomeno non in conflitto con esso. Questa forma di intradiegesi della scrittura è ancora riproposta dal 'classico' de Chirico, anch’esso apprezzato da Magritte, quando in diversi autoritratti incide le sue sentenze sulle pareti di sfondo, le scrive su cartigli o le relega al margine della composizione, su cornici dipinte a trompe l’oeil. Per quanto stranianti o allusive nel contenuto, le massime di de Chirico aderiscono alla scena rappresentata e sono giustificate da una plausibile contestualizzazione spaziale, risultando come riprodotte dal reale.

Fig. 1 | Joan Miró, Escargot, femme, fleur, étoile, 1934.

Fig. 2 | Giorgio de Chirico, Et quid amabo nisi quod aenigma est?, 1908.

Fig. 3 | Francis Picabia, Voilà la femme, 1915.

Le parole nei quadri di Magritte sono, invece, per lo più extradiegetiche, pur essendo nel cuore – o il cuore stesso – della composizione: sono estranee alla scena e come sovraimpresse. Sono calate come indicazioni di un soggetto esterno, da qualcuno che sembra voler esprimere valutazioni con l’autorità di un maestro o di un giudice, per quanto, a prima vista, appaiano umili ed innocue. Sono in qualche modo sentenziose, ma allo stesso tempo elementari: vogliono apparire esplicative come glosse per facilitare la lettura dell’immagine. Uno statuto apparentemente simile hanno le parole introdotte dai cubisti attraverso il titolo dell’opera, spesso duplicate anche nel campo dell’immagine, quando cercano di rendere intelligibili i loro dipinti nei quali la figura, completamente scomposta, diviene altrimenti irriconoscibile per il pubblico (è il caso di Nudo che scende le scale n.2, 1912, di Duchamp). Una simile funzione didascalica sembra riprendere anche Francis Picabia nelle sue “macchine inutili”, spesso commentate da evidenti iscrizioni. In realtà si tratta di frasi irriverenti o addirittura allusioni sessuali. In Voilà la femme (1915), ad esempio, da buon dadaista, per provocare lo spettatore e confondergli le idee, accompagna la dichiarazione “ecco la donna” all’immagine di un congegno meccanico. Qui immagini e parole (parole che anche qui sono contemporaneamente titolo e iscrizione interna al quadro) non si confermano: si contraddicono. La scrittura è maiuscola, squadrata, anch’essa ha qualcosa di meccanico come il dispositivo rappresentato. Magritte invece utilizza, in modo sistematico, una grafia in corsivo minuscolo, pulita e corretta come quella di un bravo studente della scuola primaria, il tipo di calligrafia di chi impara a scrivere, come a dare il senso di una lezione ben appresa a ciascuno dei casi in cui compare nei suoi dipinti.

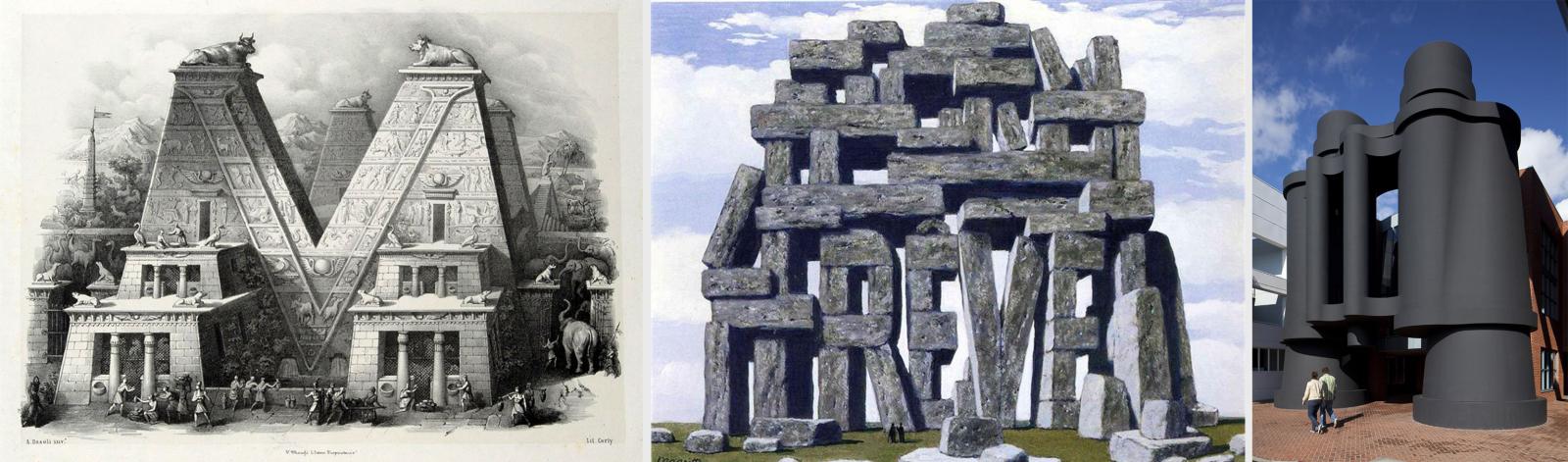

Secondo un procedimento opposto, ma utilizzato più raramente, appare nelle opere di Magritte una "scrittura intradiegetica", non sovrapposta ma generata dalle condizioni stesse della scena rappresentata. In questi casi, in antitesi al tradizionale uso intradiegetico della parola in pittura, si arriva al paradosso della mimetizzazione delle parole nel contesto stesso dell’immagine, in modo illusionistico. In L’art de la conversation (1950, ripreso in più versioni), la parola non è più scrittura dipinta: attraverso il realismo dello stile pittorico si dà l’impressione di una materiale 'presenza' delle lettere, dissimulate nelle strutture di un’architettura, volendo illudere il riguardante che un siffatto monumento esista. Le parole diventano cose, ma cose impossibili, seppure apparentemente plausibili. E infatti la parola cui le pietre rappresentate danno forma, nel loro accostarsi e sovrapporsi, è “rêve”: sogno. Qui Magritte sembra attingere all’antica tradizione degli 'alfabeti pittorici', di cui le celebri tavole di Antonio Basoli, pubblicate a Bologna nel 1839 (Basoli [1839] 1987), sono uno degli esempi più raffinati tra quelli meno lontani nel tempo. Basoli definisce le sue invenzioni, che derivano dalla tradizione emiliana della scenografia teatrale settecentesca e da quella tardo barocca dei capricci (da Callot a Monsù Desiderio a Piranesi), come: “pensieri pittorici composti di oggetti comincianti dalle singole lettere alfabetiche” (Basoli [1839] 1987, frontespizio). Domina ogni tavola un edificio fantastico, a forma di lettera dell’alfabeto che, sebbene cronologicamente più vicino ai progetti di Ledoux per la città ideale di Chaux, dove le forme dei palazzi rendono conto delle attività di chi li abita, richiama alla mente recenti sperimentazioni architettoniche, postmoderne e non, spesso consapevolmente kitsch, in cui la forma simbolica si appropria completamente dell’edificio1. L’alfabeto pittorico di Basoli è un fantasioso divertissement, ma non può non essere ricollegato a certi esempi di alfabeti visivi così diffusi nei trattati di mnemotecnica dal Quattrocento al Novecento, in cui il ricorso ad oggetti reali per rappresentare le lettere dell’alfabeto aveva invece uno scopo pratico, funzionale all’agevolazione del ricordo, fondato sul presupposto che la memoria iconica sia più potente di quella verbale (Cfr. Castelli 2009).

Fig. 4 | Antonio Basoli, Alfabeto pittorico, lettera V, 1839.

Fig. 5 | René Magritte, L’art de la conversation, 1950.

Fig. 6 | Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen e Frank O. Gehry, Binoculars Building, 1985-1991.

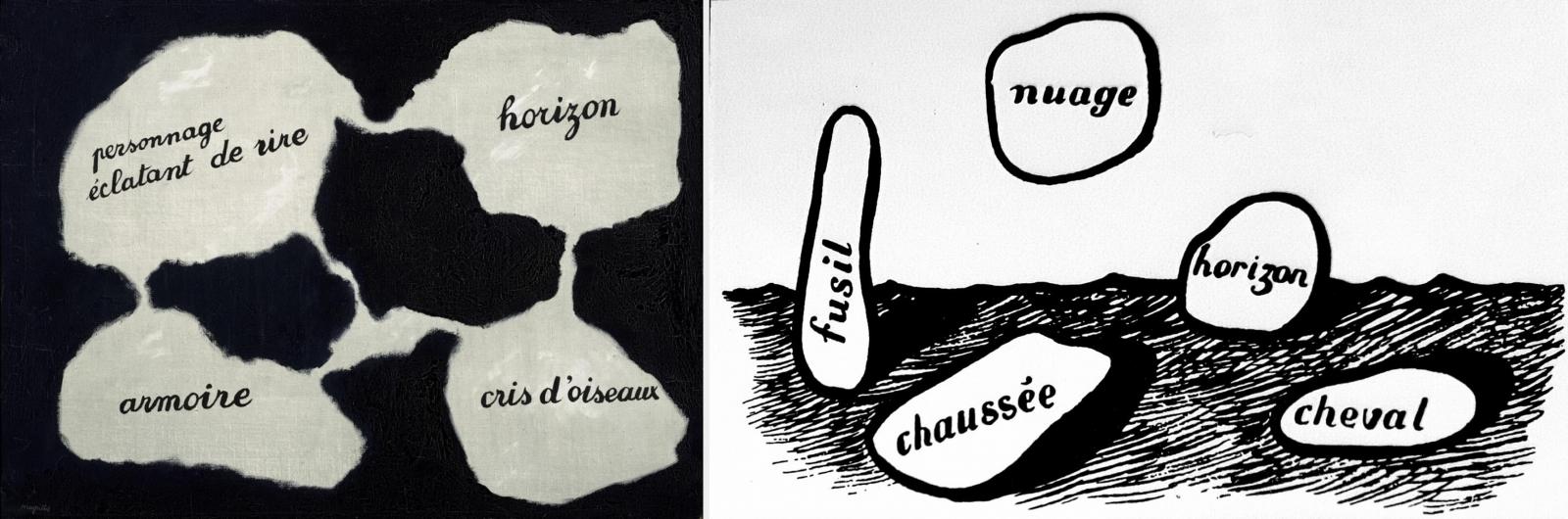

I primi casi in cui compaiono parole nell’opera di Magritte sono tuttavia dipinti privi di riconoscibili oggetti della realtà. Del 1928 è Miroir vivant, che inserisce parole in forma di scrittura dipinta nei campi irregolari di un reticolo dall’aspetto vagamente biologico o minerale, come accade anche in L’arbre de la science (1929) e in Le monde perdu I e II (1928-29). In Miroir vivant tutte le parole iscritte sono trattate alla stessa stregua: sostantivi – concreti o astratti – e verbi sono tutti posti sullo stesso livello. In altri dipinti o incisioni Magritte inscrive invece le parole in bolle amorfe, isolate, dai contorni spessi. In L’usage de la parole (1927) le bolle verbali sono disposte all’incirca come lo sarebbero gli oggetti se, invece che (de)scritti, fossero raffigurati: “orizzonte” è all’orizzonte, “nuvola” è in cielo, “strada” è in diagonale, su di essa “fucile” è in verticale, “cavallo” poggia su quello che sembra un suolo rappresentato di scorcio. Le parole, o meglio i loro informi contenitori, proiettano persino ombre come fossero corpi tridimensionali. C’è una prima forma di commistione e promiscuità tra parole e immagini, in direzione di una composizione. Gli unici elementi prettamente pittorici presenti in questo anomalo paesaggio sono in effetti quelli che in un dipinto costituirebbero lo sfondo, impiegati ad approntare una sorta di palco vuoto con una spoglia quinta scenica. I personaggi, che nella rappresentazione pittorica potrebbero essere caratterizzati formalmente e stilisticamente in un modo o in un altro, sono invece qui ridotti a generiche etichette. Sembrerebbe così che le parole vogliano solo funzionare da rimandi per individuare dove vadano collocati gli elementi della composizione pittorica (un artificio, del resto, da sempre usato dagli artisti nelle fasi preparatorie di un’opera: ad esempio negli schizzi grafici, per indicare i colori da utilizzare nella versione pittorica definitiva). Potremmo già arrivare a vedere in queste nuvole amorfe2, simili a moderni balloon fumettistici ma privi di personaggi che li giustifichino, un tentativo di aggirare l’immagine e di rendere visibili i pensieri, come in una moderna mappa concettuale, se non fosse che qui le parole non comunicano tra loro, ciascuna imprigionata nella propria bolla (Cfr. Dillon 2017).

Fig. 7 | René Magritte, Miroir Vivant, 1928.

Fig. 8 | René Magritte, L’usage de la parole, 1927.

Fig. 9 | René Magritte, Le dormeur téméraire, 1928.

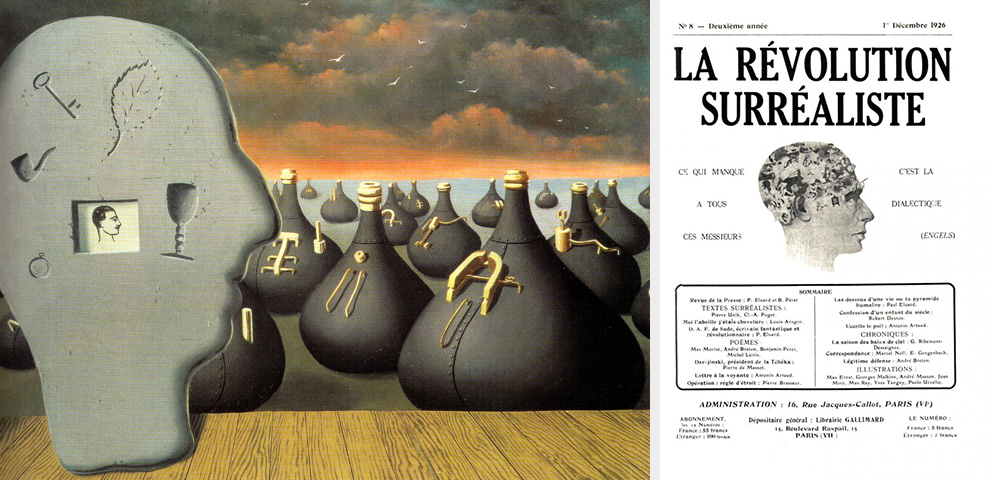

Quasi contemporaneamente all’introduzione delle parole, ma in modo indipendente, Magritte comincia a inserire nella sua pittura figure stereotipe di oggetti. Si tratta di entità informi come le già citate sagome intorno alle parole, forme irriconoscibili e misteriose, come in Le prisonnier (1926), oppure forme di oggetti altrettanto semplici, quotidiani e generici quanto i vocaboli presenti in L’usage de la parole, e assolutamente non contestualizzati, come in Le dormeur temeraire (1928). In quest’opera, poi, è evidente il rimando alla codifica psicanalitica dell’immaginario onirico e alla casistica dell’interpretazione freudiana dei sogni. Senza prenderlo troppo alla lettera come invece faceva la maggior parte dei surrealisti, Magritte sembra qui presentare quel sistema di associazioni simboliche come arbitrario e un po’ schematico, se non banale. Gli oggetti onirici ci vengono infatti esibiti nel dipinto in una giostra casuale, in contrasto, nella loro innocenza, con il cupo cielo buio dello sfondo e con il titolo ironico eppure inquietante: Il dormiente temerario. È temerario addormentarsi con la consapevolezza che nel sogno, secondo l’interpretazione psicanalitica, gli oggetti più banali possono assumere valenze simboliche: una bombetta può trasformarsi in una minaccia o un paio di forbici in un simbolo di castrazione… Più tardi troveremo ancora un simile interesse ai meccanismi psichici in La génération spontanée (1937), ma qui gli oggetti riconoscibili, raffigurati come impronte impresse in un’erma stilizzata, sono i corrispondenti nel cervello delle cose, mentre al di fuori del pensiero, sullo sfondo dell’erma in primo piano, gli oggetti della realtà si danno piuttosto come misteriose ampolle, lucchettate da un codice esoterico. Il funzionamento della mente esposto in quest’opera da Magritte non rimanda tanto alla moderna neurofisiologia quanto alla frenologia, frequente oggetto dell’interesse surrealista. Nel quadro la testa di profilo con i suoi contenuti è un evidente citazione delle mappe frenologiche di Franz Joseph Gall, una delle quali compariva anche sulla copertina del numero 8 della seconda annata de “La révolution surréaliste”, 1 dicembre 1926.

Fig. 11 | René Magritte, La génération spontanée, 1937.

Fig. 10 | “La Révolution Surréaliste” 8 (1926), copertina.

È però a partire dalla pubblicazione, nel 1929, del breve saggio Le parole e le immagini su “La révolution surréaliste” (Magritte, 1929), rivista ufficiale del movimento, che Magritte offre le prime chiavi interpretative del suo metodo. L’autore comincerà con questo articolo a definire in modo sempre più nitido quello che sta diventando un vero e proprio ragionamento, argomentato e dimostrato per verba e per imagines.

Fig. 12 | René Magritte, Les mots et les images, “La Révolution Surréaliste” 12 (1929).

Corredando ogni affermazione di un’illustrazione probatoria, Magritte dimostra che l’immagine può dimostrare (almeno quanto la parola). In questo senso la sua riflessione sulle cose, le parole e le immagini è in realtà tutta rivolta alla sola rappresentazione e alle sue possibilità. Il grande interesse dell’articolo di Magritte non sta solo nelle osservazioni teoriche quanto nel modo in cui le illustrazioni riescono a visualizzarle. Qui si trovano significative novità di linguaggio: un repertorio di possibilità per la pittura figurativa ancora inedito e mai affrontato con tanta consequenzialità e completezza.

Il procedere è frantumato in aforismi, l’interpolazione di immagini e parole ha un effetto ironico e spiazzante e ciascuna affermazione è insieme banale e complessa, oltre che contestabile ed evidente al tempo stesso. Il tutto sembra in effetti rimandare a qualcosa di ludico (un gioco, un rebus, un sonetto figurato) o a un’epoca in cui queste modalità di interscambio verbo-visivo erano prese molto sul serio (ad esempio nei testi allegorici rinascimentali, nell’emblematica cinquecentesca, nei manuali spirituali seicenteschi o nella tradizione dell’ars reminiscendi). A questo proposito va ricordato come Sbrilli abbia segnalato che “un oggetto ricorrente nei quadri di Magritte, il sonaglio, che l’artista riconnette a memorie d’infanzia, richiama oggetti simili presenti nelle imprese-rebus raccolte alla fine del Cinquecento in un libro molto amato dai surrealisti francesi (e non solo)” (Cfr. Sbrilli 2010, 13). Il libro in questione è Les Bigarrures di Étienne Tabourot (Ia ed. 1572). I sonagli compaiono, ad esempio, nel dipinto La voix des airs (1931).

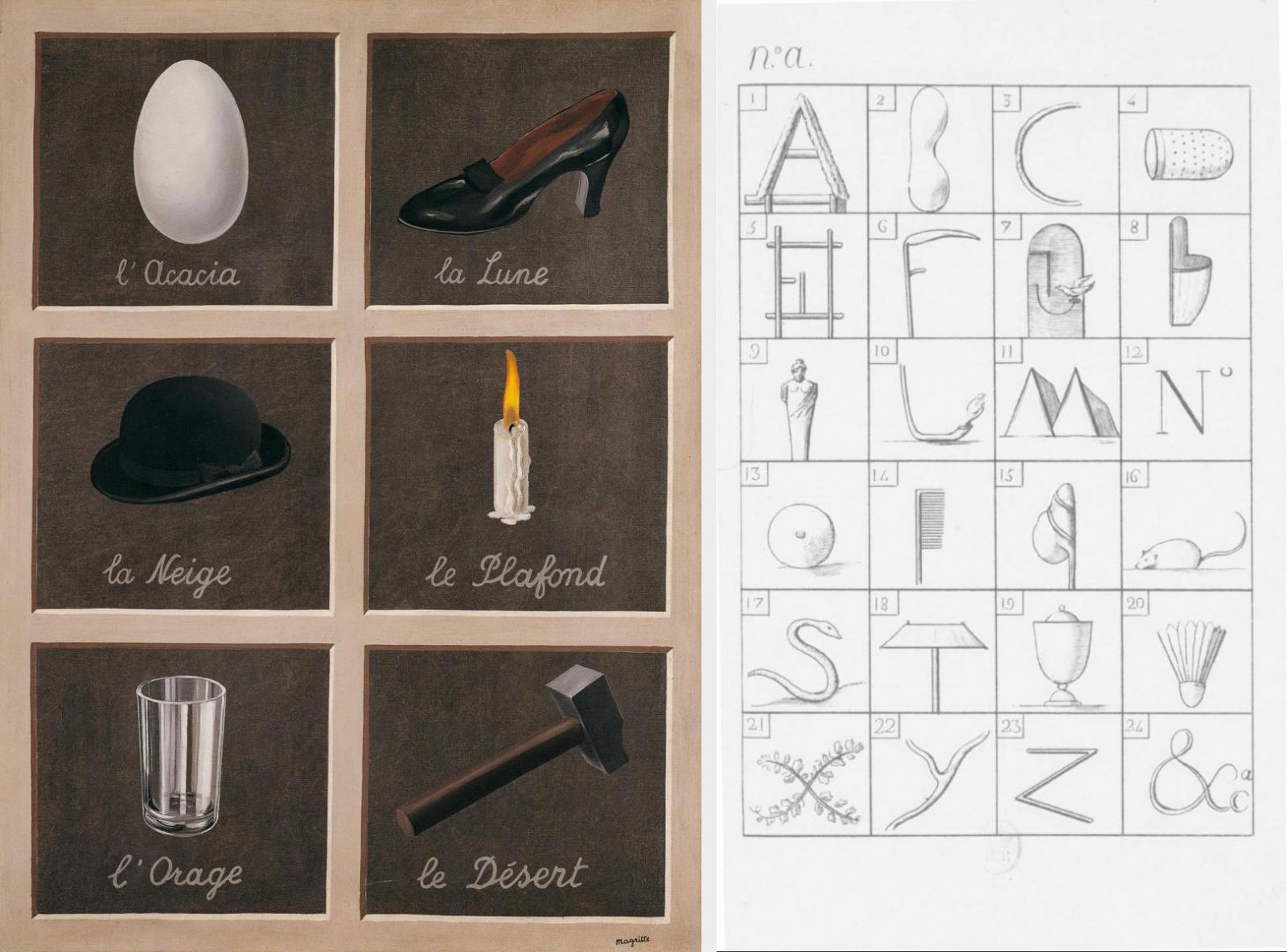

A partire dalla fondamentale messa a fuoco teorica di Les mots et les images Magritte continuerà le sue “dimostrazioni” pittoriche in due nuove forme che rappresentano un’evoluzione rispetto ai dipinti degli anni venti, in cui parole e immagini campeggiavano indipendenti tra loro: d’ora in poi tenderanno invece a interagire o almeno a presentarsi insieme. Queste due nuove tipologie compositive prevedono l’una la presenza di oggetti accompagnati da un nome scritto sotto, o vicino, o collegato con una freccia, a mo’ di didascalia o di etichetta (vedi L’usage de la parole I, 1928-29 o La table, l’ocean, le fruit, 1927); l’altra la presenza di oggetti e parole accoppiati all’interno delle caselle di una griglia tabulare (vedi la serie La clef des songes 1927-1935). In quest’ultima tipologia c’è un progresso: parole e immagini possono almeno condividere un frame comune. In realtà questa struttura a caselle era già comparsa nei quadri di Magritte, ma sempre mostrando all’interno delle caselle solo immagini oppure solo parole come nelle due versioni di Masque vide, entrambe del 1928. Inoltre qui la cornice tabulare, pur assomigliando all’intelaiatura del retro di un dipinto (almeno nella prima delle due opere), è meno regolare che nel successivo La clef des songes, dove è rigorosamente ortogonale. I rimandi che una simile struttura può suggerire sono molti: dalle griglie tassonomiche dei gabinetti di scienze naturali sei-settecenteschi, con i relativi inventari e trattati sull’argomento, alle pagine dei sillabari per bambini. In particolare questi espedienti magrittiani sembrano denunciare un’affinità con alcuni prontuari in forma di tabella della tradizione mnemotecnica, utili a convertire cifre arabe in immagini, per poi rappresentare numeri e date con figure, secondo il cosiddetto metodo della conversione grafica (Cfr. Castelli 2009) (un esempio sobrio e “neoclassico” è fornito in: Anonimo, Traité Complet de Mnémonique, Lille 1808), o con i già citati alfabeti visivi che applicavano lo stesso metodo alle lettere per comporre parole fatte di immagini. Questi metodi erano adottati nell’insegnamento in diverse scuole europee fino a tutto l’Ottocento e non è improbabile che Magritte stesso ne fosse a conoscenza o avesse consultato testi di questo tipo.

Fig. 13 | René Magritte, La clef des songes, 1930.

Fig. 14 | Anonimo, Traité Complet de Mnémonique, 1808, Alfabeto visivo.

Magritte non riduce la pittura al silenzio ma le difficoltà reciproche di immagini e parole, già comparse in precedenza, divengono ora palesi e insormontabili. Ne La clef des songes le parole sono nomi comuni di cose. Gli oggetti raffigurati sono isolati, privi di coordinate e fluttuanti, non cioè presentati come oggetti specifici e individuati, ma come rappresentanti di una “categoria di oggetti”. Il riferimento comune di entrambi, parole e cose dipinte, dovrebbe essere la realtà per il tramite di una condivisa cultura visiva, un immaginario collettivo, un senso comune. Ma questo tramite viene messo in discussione. In questi ordinati (e, per certi versi, “ordinari”) abbinamenti verbo-visivi si rivela una sostanziale dissociazione tra ciò che si vede e ciò che si legge. L’unica soluzione all’imbarazzo di una contraddizione è che uno dei due termini sostituisca l’altro secondo un codice misterioso: ma quale? Potrebbe essere di nuovo quello della simbolica onirica (il titolo dell’opera, La chiave dei sogni, richiama ancora “l’interpretazione dei sogni”, cui già alludeva Le dormeur temeraire). Ma chi può escludere che si possa trattare, ad esempio, di messaggi in codice di una crittografia militare? I “messaggi speciali” di Radio Londra durante la seconda guerra mondiale producevano frasi assolutamente spiazzanti e surreali. Oppure potrebbe essere ancora una volta chiamata in causa la mnemotecnica, con il metodo della sostituzione di immagini a parole per somiglianza o per omofonia (metodo della sostituzione di parola) (Cfr. Castelli 2009). Lo spettatore si arrampica sugli specchi per trovare un legame ragionevole tra le figure de La clef des songes e le loro didascalie! Sicuramente questo legame non sta nel senso comune, a meno che tutto il discorso dell’artista non miri proprio a scardinare il nostro senso comune, a rivelarci l’arbitrarietà dell’immaginario collettivo e persino l’inutilità, anzi, la pericolosità delle nostre certezze.

Al di là del senso comune, noi però sappiamo – perché lo vediamo – che quell’uovo dipinto rassomiglia all’uovo che possiamo tenere in mano e che quel cappello raffigurato rassomiglia alla bombetta che possiamo calzare, mentre né la successione dei fonemi né quella dei grafemi di

L’arte di Magritte viene dunque messa al servizio di un meta-discorso sulla rappresentazione, svolto però sub specie imaginis – dalla parte e con i mezzi di uno dei due veicoli comunicativi: quello non verbale dell’immagine. La parola si affaccia, ma appena entra nel dipinto si fa pittura essa stessa, diventando la scrittura figura di se stessa, e il vero potere assertivo sembra sempre, come abbiamo visto, restare dalla parte dell’immagine. Per “immagine” in Magritte si intende stabilmente l’immagine verisimile della pittura figurativa, che l’artista belga non abbandonerà mai. A livello semiotico, il segno di cui Magritte è maestro è il segno iconico, la cui caratteristica è la somiglianza. La somiglianza è un tipo di similitudine: la similitudine dell’aspetto, dell’apparenza della cosa. Il segno verbale, sia a livello fonemico che grafemico è invece arbitrario, prescinde dalla somiglianza. Il linguaggio pittorico avrebbe dunque questo vantaggio su quello verbale: se si guarderà un dipinto si sarà sempre portati a credere che l’immagine non menta e tanto più se l’immagine è la più verisimile e lo stile è il più trasparente possibile. Ma se la parola mente e tradisce la realtà, perché non dovrebbe farlo anche la pittura? O perché, se mai, non dovrebbe poterlo fare, se l’artista lo volesse? La verisimiglianza dell’arte figurativa diviene così non più un limite ma un valore aggiunto: se si vuole esprimere un tradimento della realtà oggettiva, l’unica via che resta all’artista è proprio quella del trito linguaggio pittorico tradizionale.

A questo punto si può anche considerare quella che Magritte dispiega nei suoi dipinti come una 'analisi della visione' e dei suoi strumenti percettivi riflessa nell’unica pittura che non mentendo mente: il figurativo, l’arte della rassomiglianza. Si trovano infatti dispiegati nell’opera magrittiana i procedimenti illusionistici della tradizione pittorica: dal disegno al chiaroscuro, dalla prospettiva lineare a quella aerea, dalla proporzione alla profondità di campo, sebbene tutti esasperati da altrettanto raffinate strategie rappresentative in grado di generare alterazioni percettive: l’alternanza figura-sfondo, l’ambiguità per alternanza tutto-parti, il mascheramento, la percezione subliminale, l’alterazione degli indici di riferimento di profondità e di grandezza (ad esempio tra incluso e includente: una camera non ha più la grandezza normale che ci aspettiamo rispetto agli oggetti in essa contenuti, come in Chambre d’écoute, 1952), l’adulterazione della tessitura degli oggetti o del gradiente ambientale, la manipolazione del completamento amodale (vedi Carte Blanche, 1965), la contraddizione… Tutti gli spostamenti e paradossi percettivi messi in opera da Magritte, e tutti gli spiazzamenti logici che ne conseguono nell’osservatore, non potrebbero dispiegarsi che attraverso l’uso di un linguaggio pittorico tradizionale e di un codice rappresentativo condiviso, altrimenti non verrebbero consapevolmente rilevati come contraddizioni e fallirebbe lo scopo di mettere in evidenza, per loro tramite, gli irrigiditi meccanismi del pensiero.

Fig. 15 | René Magritte, L’invention collective, 1934.

Non solo, Magritte riesce a mostrarci per immagini anche il radicamento dei modi d’essere del linguaggio verbale. Per farlo adotta in pittura i compatibili stratagemmi retorici del linguaggio: la metafora, la catacresi, la metonimia, la sineddoche, la sinestesia, l’iperbole, la litote, l’ellissi, l’antifrasi, l’ossimoro, la metalessi. Sono tutte definizioni di figure retoriche della lingua ampiamente utilizzabili per descrivere i dipinti di Magritte, dove divengono altrettanti procedimenti retorici dell’immagine. Solo l’allegoria è utilizzata raramente da Magritte, ma non esclusa. Essa implica uno scambio codificato tra significato e significante e non risulterebbe perciò agevolmente intuibile dallo spettatore. Magritte infatti non ricorre sovente all’intermediazione iconografica, che non è diretta perché per suo tramite un’immagine non rappresenta una cosa per somiglianza ma attraverso una serie di mediazioni testuali e verbali. L’artista la chiama in causa raramente e sfrutta solo le iconografie a contenuto più popolare ed eclatante, naturalmente ribaltandole, come in L’invention collective (1934), dove l’iconografia della sirena diventa all’opposto di come si è cristallizzata nell’immaginario collettivo: invece che busto umano e coda di pesce, gambe umane innestate su una parte superiore ittiforme.

È lo stesso Magritte a elencare una parte degli espedienti sistematicamente dispiegati nelle sue opere, in una sorta di dichiarazione di metodo, nel corso di una conferenza del 1938:

“La creazione di nuovi oggetti,

La trasformazione di oggetti noti,

Il mutamento di materia,

L’uso delle parole associate alle immagini,

La denominazione erronea di un’immagine,

La messa in opera di idee suggerite da amici,

La rappresentazione di certe visioni del dormiveglia…

Furono a grandi linee i mezzi da me usati per costringere gli oggetti a diventare infine sensazionali”

René Magritte, Conferenza del 20 novembre 1938 al Musée Royal des Beaux Arts di Anversa, cit. in Cortenova 1991, 32-37.

La summa delle “dimostrazioni” magrittiane è la celebre serie di dipinti aventi per titolo, primario o secondario, Ceci n’est pas une pipe (Questo non è una pipa). Si tratta di diverse opere realizzate a partire dal 1926 fino al 1966 (1926/1929/1948/1964/1966). Appartengono alla tipologia delle opere con oggetti corredati di iscrizione. La versione più nota è quella del 1929. Ceci n’est pas un pipe è anche il titolo di un saggio di Michel Foucault del 1968 dedicato a questa serie di opere di Magritte e a varie riflessioni sullo stesso artista e sull’arte del XX secolo (Foucault, [1973] 1988). Foucault individua nell’arte una espressione evidente dell’episteme di una data epoca e cerca, in particolare nella storia della pittura, esempi e autori particolarmente significativi in questo senso. Emblematica è la celeberrima analisi dedicata a Las Meninas di Velázquez per il Seicento che apre il suo testo forse più noto: Le parole e le cose (1966). Sebbene Foucault non arrivi mai a trattare sistematicamente l’episteme di una età contemporanea che corrisponda al XX secolo, vi accenna più volte, parlando di un’epoca in cui alla totale scomparsa del referente dal discorso, corrisponde un sapere che fa oggetto di indagine il sapere stesso nei suoi aspetti linguistici ed espressivi (Cfr. Iacomini, 2008). Fornisce molti esempi in letteratura, da Roussel a Borges, ma in pittura, l’artista a cui sicuramente il filosofo francese dedica più attenzioni è René Magritte e lo fa proprio nel testo del 1968.

Nel saggio Questo non è una pipa Foucault si concentra sulle due versioni del soggetto magrittiano recanti l’omonima iscrizione dipinte nel 1929 (La trahison des images) e nel 1966 (Les deux mystères). Descrive le due opere sottolineando come l’aspetto d’insieme, in entrambi i casi, richiami una “lezione di cose”. Nota che, nel passaggio tra le due versioni, gli elementi giustapposti in uno spazio imprecisato della prima composizione (una pipa e la scritta “ceci n’est pas une pipe”), si trovano nella seconda versione all’interno di una cornice poggiata su un cavalletto e che sullo sfondo Magritte ha creato un contesto plausibile, con tuttavia l’aggiunta di un nuovo elemento che si staglia al di sopra di tutto: una ripetizione gigantesca della pipa rappresentata nel quadro. L’aspetto di lavagna del quadro sul cavalletto fa pensare di nuovo alla dinamica del contesto scolastico e in particolare, nell’incompatibilità tra scritta e immagine, all’errore di un allievo. La prima versione sembra a Foucault “una pagina presa da un manuale di botanica” (Foucault [1973] 1988, 23), tuttavia il filosofo sostiene che non vi è contraddizione tra l’immagine e l’affermazione sottostante per via della presenza di un solo enunciato e della “impossibilità di definire il piano che permetterebbe di dire che l’asserzione è vera, falsa, contraddittoria” rispetto a un supposto referente (Foucault [1973] 1988, 24). Ma l’impulso a riferire enunciato e immagine l’uno all’altra è ineludibile. Perché? Foucault ipotizza che dipenda dalla natura di “calligramma disfatto” che l’opera detiene. Il calligramma è un ibrido di parola e immagine che disegnando scrive e scrivendo disegna, ordina cioè le parole nella forma di ciò che descrive, sovrapponendo testo e immagine3. Lo stesso autore aveva descritto in Le parole e le cose i calligrammi immaginati da Linneo (Foucault [1966] 2013, 151-152) per descrivere i caratteri delle piante e contemporaneamente disegnarne la forma: esempio estremo di quella sovrapposizione trasparente tra parole e cose per il tramite della rappresentazione, attuata dall’episteme dell’età classica sei-settecentesca. Secondo Foucault il calligramma serve a “prendere in trappola le cose con una doppia grafia” (Foucault [1973] 1988, 26), una “cattura di cui il puro discorso o il puro disegno non sono capaci” (Foucault [1973] 1988, 28). È al di fuori degli strumenti della retorica perché cerca di “cancellare ludicamente le più antiche opposizioni della nostra civiltà alfabetica: mostrare e nominare” (Foucault [1973] 1988, 27). Il calligramma, in Ceci n’est pas une pipe (come in molte opere di Magritte già viste), sarebbe tuttavia dissolto perché il testo ha ritrovato il suo posto di “legenda”, in basso, separato dall’immagine. Ma dell’assetto calligrammatico le parole hanno conservato la loro appartenenza al disegno (quello status di scrittura dipinta di cui si è parlato) e la pipa, per la sua asetticità stilistica, “prolunga la scrittura più che illustrarla”: è “figura in forma di grafia” (Foucault [1973] 1988, 29) e dunque, a sua volta, assertiva come l’enunciato. Nel calligramma, per via di un’alternanza percettiva non si possono al tempo stesso vedere l’immagine e le parole, ma leggere l’una implica non vedere l’altra e viceversa. Ciò che si mostra e ciò che si dice si nascondono a vicenda: “il calligramma non dice e non rappresenta mai nello stesso momento” (Foucault [1973] 1988, 32). Questa alternanza si conserverebbe, sebbene dissociata, nel dipinto di Magritte. La negazione dichiarata dalla didascalia (“questa non è una pipa”) deriverebbe dal fatto che la pipa raffigurata non si dà nel momento in cui si legge la scritta. Tuttavia in Magritte l’alternanza percettiva vera e propria scompare e i due elementi non si escludono a vicenda allo sguardo. Ciò nonostante esiste tra loro un conflitto, sintetizzato nel dimostrativo “questo”: si intende questa immagine o questa parola? “Questo” (“Ceci”) è volutamente ambiguo, neutro. Se fosse al femminile si potrebbe attribuire alla pipa, invece può essere riferito a entrambi, imago e verbum, o al loro stare insieme. L’uno non è l’altro e nessuno dei due è la pipa della realtà. “Non c’è pipa da nessuna parte” (Foucault [1973] 1988, 38) conclude Foucault. Magritte dichiara il divorzio tra parola e immagine: “È cancellato il luogo comune” (Foucault [1973] 1988, 39).

Fig. 16 | René Magritte, La trahison des images, 1929.

Fig. 17 | René Magritte, Les deux mystères, 1966.

Nella seconda versione, I due misteri (1966), ciò che viene recuperato è il quadro, in una classica mise en abîme: si ripristina così proprio il “luogo comune”, capace di accogliere parola e immagine insieme, nell’autorità dell’opera d’arte. Tutto è dimostrato, secondo Foucault: “una sorta di dito indice generale è puntato, mostra, fissa, segnala, impone un sistema di rimandi, tenta di stabilizzare uno spazio unico” (Ivi, 38-39). Ma al di sopra del cavalletto con il quadro si materializza, come una spada di Damocle, una ulteriore gigantesca pipa che smentisce e smaschera la pipa del quadro sottostante e qualunque tentativo di rappresentarla, sia verbale che figurativo. Forse quella è 'davvero' una pipa? No. Nemmeno quella lo è. Secondo Foucault il quadro a questo punto non può che cadere dal cavalletto in bilico e il locus communis è definitivamente scomparso.

Cosa si intende per luogo comune? Secondo Foucault nella storia della pittura occidentale tra XV e XX secolo parola e immagine si sono escluse a vicenda e, quando hanno convissuto, lo hanno fatto in virtù di una sottomissione dell’una all’altra. L’arte di Magritte sembra ribadire questa opposizione. In primis attraverso la titolatura, che, in quanto verbale, risulta, nella sua produzione, sistematicamente incoerente con il dipinto o con esso in una relazione assai complessa e problematica (è noto che spesso Magritte lasciava titolare le sue opere, a posteriori, ad altri, soprattutto agli amici poeti della cerchia surrealista belga). In secundis, l’opposizione si verifica in tutti i casi (visti sopra) in cui la scrittura entra nell’opera dipinta in termini di contraddizione. Inoltre, secondo Foucault, in pittura la somiglianza, caratteristica della cosiddetta pittura figurativa o verisimile, ha sempre avuto un valore assertivo: “quello che vedi è”, non importa se si rappresenta il mondo visibile o un mondo immaginario. Nessuna arte nel Novecento più di quella Magritte sembrerebbe legata al principio della somiglianza, come si è visto. “In realtà Magritte, dice Foucault, mina segretamente uno spazio che sembra conservare nella disposizione tradizionale, ma che scava con le parole" (Ivi, 52). In Ceci n’est pas une pipe l’artista svela “il potere ambiguo del discorso di negare e sdoppiare" (Ivi, 54) e sottrae un terreno comune a parole e immagini nel momento in cui, nell’articolo “Le parole e le immagini”, afferma contraddittoriamente: “In un quadro le parole hanno la medesima sostanza delle immagini” e subito dopo “In un quadro le immagini e le parole si vedono in modo diverso”. Non fatevi ingannare, dice Foucault, “Magritte lascia regnare il vecchio spazio della rappresentazione, ma soltanto in superficie, perché esso non è più che una pietra liscia recante delle figure e delle parole: sotto non c’è nulla. È la lapide di una tomba: le incisioni che disegnano le figure e quelle che hanno marcato le lettere comunicano soltanto mediante il vuoto, mediante il non-luogo che si nasconde sotto la solidità del marmo" (Ivi, 59). In definitiva, anche il gioco della somiglianza condotto dall’immagine non è che un’illusione: “Mi pare che Magritte dissoci similitudine e somiglianza, portando la prima in conflitto con la seconda" (Ivi, 83). Non esiste più un referente saldo e il simile si riproduce e prolifera all’infinito. La somiglianza scompare così dal campo dell’opera: essa appartiene solo al pensiero, non veramente al linguaggio, figurativo o segnico. Oltre un’impressione di assertività l’immagine non va: non afferma più e non rappresenta più. “Magritte lega i segni verbali e gli elementi plastici, ma senza fornirsi di un’isotopia preliminare; evita la base di discorso affermativo su cui poggiava tranquillamente la somiglianza; e fa agire similitudini pure ed enunciati verbali non affermativi nell’instabilità di un volume senza riferimento e di uno spazio senza piano. Operazione di cui Questo non è una pipa offre in qualche modo il formulario" (Ibidem). Il quadro cadrebbe così dal cavalletto.

Eppure, e qui usciamo dalle osservazioni di Foucault, il dipinto di Magritte è ancora in piedi. In questa catena di negazioni e di rimandi, apparenti o mancati, tra parole e immagini e tra immagini e immagini, in questa mise en abîme senza apparente soluzione di continuità, il dipinto di Magritte è ancora davanti ai nostri occhi e sembra la conclusione ultima e precaria, la tappa definitiva e dolorosa ma sempre ritornante di questo inseguimento impossibile. Il “quadro” di Magritte rimane: non più come luogo comune in cui i lati del triangolo parole-immagini, immagini-cose, parole-cose possono incontrarsi o paradossalmente sovrapporsi, ma come spazio (sempre più misconosciuto, sempre più angusto, sempre più ubiquo e disperso, sempre più impossibile in arte dopo la diffusione della fotografia o l’avvento delle avanguardie storiche) dove il segno, quello iconico, il “figurativo”, può interrogarsi su se stesso combinando gli elementi di un’illusione e arrivando così, di traverso potremmo dire, a rappresentare di nuovo la realtà, o addirittura la verità, intesa da Magritte come autenticità.

Paradossalmente, la realtà sembra a Magritte molto più astratta di qualsiasi riproduzione: “nell’apparenza del mondo reale stesso finii col ritrovare la medesima astrazione presente nei quadri. […] Un paesaggio reale, potevo vederlo infatti come se non fosse altro che un fondale collocato davanti ai miei occhi”. Magritte prosegue: “In seguito introdussi nei miei quadri elementi che presentavano tutti i particolari con cui ci appaiono nella realtà e vidi ben presto che tali elementi, rappresentati in questo modo, mettevano direttamente in discussione i loro corrispettivi del mondo reale." (René Magritte, Conferenza del 20 novembre 1938 al Musée Royal des Beaux Arts di Anversa, cit. in Cortenova 1991, 32-37). È dunque il mondo a essere in discussione, una volta rappresentato così come lo vediamo. In definitiva sembrerebbe che l’inganno stia nella nostra stessa vista, o nel pensiero, o più precisamente nel modo in cui i pensieri si sono sclerotizzati nella tradizione. “Quanto al mistero, all’enigma rappresentato dai miei quadri, dirò che era questa la prova migliore della mia rottura con l’insieme delle assurde regole mentali che sostituiscono generalmente un sentimento autentico dell’esistenza" (Ibidem). Lo choc che Magritte provoca è infatti quello dell’affinità, non dell’estraneità tra le cose, dimostrando quanto appaia estranea e perturbante la realtà così come siamo abituati a considerarla e a rappresentarla. Questa estraneità è insita nella realtà stessa se la si guarda a lungo, se la si riproduce, se la si frammenta, se la si ripete, se la si riassembla. Magritte cerca “questo elemento da scoprire, questa cosa oscuramente associata fra tutte a ciascun oggetto” come “un desiderio reale, se non cosciente” di ognuno di noi: questa cosa “acquisii la certezza che la conoscevo sempre in anticipo, ma che tale conoscenza era perduta in fondo al mio pensiero" (Ibidem). Concludendo: “L’arte pittorica è un’arte di pensare. […] L’arte pittorica ha lo scopo di rendere perfetto il funzionamento dello sguardo […] Un quadro concepito con questo obiettivo è un mezzo per sostituire gli spettacoli della natura, i quali provocano generalmente un funzionamento meccanico degli occhi a causa dell’abitudine che vela questi spettacoli naturali sempre simili o sempre previsti in anticipo" (Magritte [1969] 2003, 277).

Note

1. Dal Binoculars Building di Claes Oldenburg e Frank O. Gehry (1985-1991) alle numerose fabbriche i cui edifici sono realizzati in forma di ciò che viene prodotto al loro interno, cfr. Venturi, Scott Brown, Izenour [1972] 1985.

2. Michel Foucault li definirà “porta-parola”, v. Foucault [1973] 1988, 57. Qui come in altre parti dello stesso testo (ad esempio quando definisce i titoli delle opere magrittiane come “stampelle” che reggono le figure rappresentate o si “appigliano” ad esse - Foucault [1973] 1988, 54) Foucault sembra ricorrere, forse non accidentalmente, a espressioni tipiche del gergo intrinseco alla tradizione degli studi sulla mnemotecnica da Volkmann a Yates a Hrees. La definizione di porta-parola, richiama quella di locus, di imago agens e in particolare di peg (gancio), i tipici mediatori del ricordo nelle mnemotecniche vincolate, cfr. Castelli 2009.

3. Per una approfondita disamina dell’iconismo poetico e del carme figurato v. Pozzi 2013.

Bibliografia

Basoli [1839] 1987

A. Basoli, Alfabeto pittorico ossia raccolta di pensieri pittorici composti di oggetti comincianti dalle singole lettere alfabetiche, [Bologna 1839] Roma 1987.

Castelli 2009

P. Castelli, L’arte della memoria tra il XVIII e il XX secolo. Alcuni episodi nell’evoluzione delle mnemotecniche moderne, “La Rivista di Engramma (online)” 70 (febbraio/marzo 2009).

Cortenova 1991

G. Cortenova, Magritte, Firenze 1991.

Dillon 2017

G. Dillon, Writing with Images. Toward a Semiotics of the Web, https://courses.washington.edu/hypertxt/cgi-bin/book/

Foucault [1966] 2013

M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (Les mots et les choses, Paris 1966), Milano 2013

Foucault [1973] 1988

M. Foucault, Questo non è una pipa [Ceci n’est pas une pipe (“Les Cahiers du Chemin” 1968), Paris 1973], Milano 1988

Iacomini 2008

M. Iacomini, Le parole e le immagini. Saggio su Michel Foucault, Macerata 2008.

Magritte 1929

R. Magritte, Les mots et les images, “La révolution surréaliste” 12 (15 dicembre 1929), 32-33.

Magritte [1969] 2003

R. Magritte, La vera arte pittorica [1969], in Id., Scritti [Écrits complets, 2001], 2 voll., a cura di A. Blavier, traduzione di Libero Sosio, Milano 2003-2005, vol. I (2003), 277-282.

Pozzi 2013

G. Pozzi, La parola dipinta, Milano 2013.

Queneau [1949] 1981

R. Queneau, Miró ovvero il poeta preistorico [Joan Mirò Ou le Poète préhistorique, Genève 1949], in Id., Segni, cifre, lettere. E altri saggi, a cura di I. Calvino, traduzione di Giovanni Bogliolo, Torino 1981, 193-201.

Sbrilli 2010

A. Sbrilli, Arte e rebus, in Ah, che rebus! Cinque secoli di enigmi fra arte e gioco in Italia, catalogo della mostra a cura di A. Sbrilli e A. De Pirro, Milano 2010, 11-16.

Venturi, Scott Brown, Izenour [1972] 1985

R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour, Imparando da Las Vegas: il simbolismo dimenticato della forma architettonica [Learning from Las Vegas, Cambridge MA 1972], Venezia 1985.

English abstract

From the outset, Magritte's works have been populated with words, in both an explicit and implicit, mystified manner. This article attempts to draw an itinerary through the artist’s production in order to highlight the source and the operating principles of this "verbal urgency", as partly pointed out by Michel Foucault in his well known essays on Magritte himself, and his relationship with words and things.

keywords | Magritte; Focault; Words; Things.

Per citare questo articolo / To cite this article: P. Castelli, Le parole e le immagini/ Le parole e le cose. Il triangolo parola-immagine-cosa in René Magritte e Michel Focault, “La rivista di Engramma” n. 150 vol. 1, ottobre 2017, pp. 313-332 | PDF