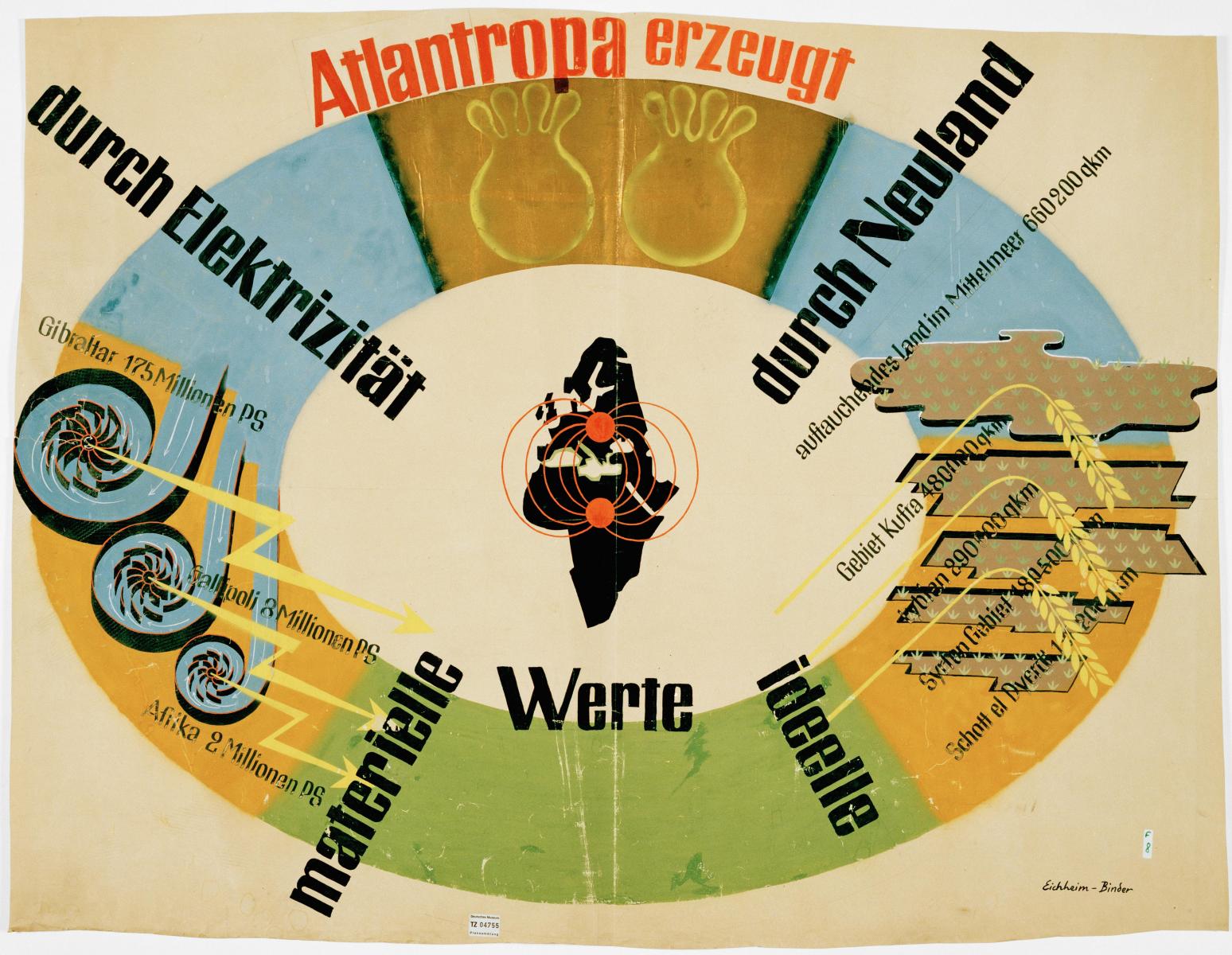

Atlantropa, poster della mostra del 1932.

C’è una vicenda poco conosciuta, nata ad opera di un architetto tedesco, Herman Sörgel, nel 1927, che merita oggi di essere riconsiderata. Si tratta di Atlantropa. Nel 1927 un architetto di Ratisbona di quarantadue anni, che aveva pubblicato nel 1918 un testo dal titolo Einführung in die Architekturästhetik. Prolegomena zu einer Theorie der Baukunst, e nel 1921 una Theorie der Baukunst, decide di passare da una dimensione teorico-critica a un programma fortemente tecnico-politico. Organizza una serie di iniziative attorno a una progettualità di dimensioni immani. Mai nella storia si era visto un progetto di tali dimensioni e portata geopolitica con un così monumentale piano infrastrutturale. Si trattava sostanzialmente di riunificare due continenti Africa e Europa in uno chiamato Atlantropa, avendo al centro il Mediterraneo.

Sörgel aveva vissuto la terribilità della prima guerra mondiale ed era convinto che affinché non si ripetesse quell’orrenda carneficina era necessario rispondere allo strapotere dei due blocchi, quello pan-americano a Ovest e quello pan-asiatico a Est, ampliando il più possibile il sistema di potere europeo, inglobando progressivamente l’Africa e dotando questo nuovo insieme politico delle risorse necessarie per essere autosufficiente. Per questo, si poteva sfruttare l’abbassamento del livello delle acque del Mediterraneo chiudendo il mare con una serie di enormi dighe che avrebbero fornito l’energia proprio grazie al dislivello ottenuto tra le acque del Mediterraneo e quelle dell’Oceano. A mantenere il disequilibrio necessario a produrre l’energia elettrica avrebbe provveduto, una volta creato artificialmente il dislivello, la stessa evaporazione naturale del Mediterraneo. La più importante di queste dighe, quella sul canale di Gibilterra, aveva nel progetto dimensioni incredibili: lo zoccolo di roccia era previsto largo oltre 2,5 chilometri e alto 300 metri sul quale si doveva costruire il sistema delle dighe e delle relative centrali elettriche, Il tutto per una lunghezza di trentacinque chilometri.

Ovviamente il ritiro delle acque di circa cento metri avrebbe trasformato le coste di tutto il Mediterraneo e i tradizionali assetti insediativi. Tutte le città portuali sarebbero state radicalmente riconfigurate, meglio ri-progettate, visto che sarebbero emerse nuove terre per un totale di seicentomila chilometri quadrati pari al doppio dell’Italia. Sardegna e Corsica si sarebbero fuse in una sola isola. Venezia sarebbe stata preservata dal ritiro del mare tramite la costruzione di un’apposita laguna artificiale. Le nuove terre emerse sarebbero divenute coltivabili grazie a un processo di desalinizzazione e messe a disposizione di coloni agricoltori provenienti dalle aree più depresse d’Europa. Lo svuotamento parziale del Mediterraneo avrebbe fatto salire il resto degli oceani di un ‘solo’ metro. Per ovviare a questo problema, il progetto prevedeva la costruzione di una diga sul fiume Congo per creare un enorme lago, di circa 135.000 chilometri quadrati, da collegare al preesistente lago Ciad che si sarebbe trasformato in un vero e proprio mare di oltre 270.000 chilometri quadrati da unire con il Mediterraneo attraverso un secondo Nilo che così avrebbe irrigato il Sahara, facendolo diventare fertile. In sintesi, l’Africa sarebbe diventata il serbatoio agricolo di Atlantropa mentre l’Europa avrebbe governato l’intero sistema industriale, e questo grazie all’utilizzo del Mediterraneo come enorme sistema di produzione di energia, all’interno di una unica realtà politica.

Atlantropa, manifesto della mostra del 1932.

Nacquero protocolli di intesa tra gli stati europei, film e collane di romanzi di fantascienza diventati, tra gli anni trenta e quaranta, famosissimi. Furono chiamati architetti e urbanisti per riprogettare le coste, le città e i paesaggi (tra questi basti ricordare il contributo di Erich Mendelsohn), ingegneri a progettare dighe e ponti, geologi e geografi a valutare le trasformazioni ambientali e studiosi del clima per gli effetti indotti di una trasformazione così radicale di una parte consistente dello stesso pianeta. Ci furono continuamente dibattiti, convegni, seminari, opzioni di politici e filosofi e interventi dell’opinione pubblica.

In Germania l’ostacolo principale proveniva da Adolf Hitler, anche se c’erano degli aspetti simili tra la politica della conquista dello spazio vitale per il Terzo Reich del Führer e il nuovo impero di Atlantropa. C’era però una differenza sostanziale: Sörgel proponeva una collaborazione tra gli stati e questo era insopportabile per il dittatore Hitler. Comunque Sörgel si trovò in difficoltà nel momento in cui la Germania fu esclusa dalla Società delle Nazioni e così il Partito per l’intesa di Atlantropa, nato durante la Repubblica di Weimar, abbandonò una iniziale visione europeista per appoggiare, anche se non apertamente, le politiche imperiali del Führer. Nonostante ciò, dal 1942 il regime impedì l’uscita delle pubblicazioni attorno a questo progetto.

L’iniziativa venne ripresa da Sörgel subito dopo la Seconda guerra mondiale, ma fu presto abbandonata, diventando oggetto di curiosità solo per pochissimi studiosi, si dice per la morte prematura di Sörgel nel 1952 – che indubbiamente ha avuto il suo peso – ma anche perché la pace americana non prevedeva una Europa politicamente unita. Si affrontò l’urgenza della ricostruzione con il piano Marshall affidato alle singole nazioni, e non certo ad un organismo sovradeterminato europeo. In fondo, Sörgel non aveva del tutto torto nel ritenere che il conflitto geopolitico doveva avere un terzo soggetto politico capace di bilanciare i due poteri ad Ovest e ad Est. L’America era in ogni caso legittimamente il vincitore e non solo militare.

Ma c’è un’altra ragione forse sostanziale. Il progetto Atlantropa ha una ragione implicita: il potere mondiale passa attraverso il controllo e la produzione di energia elettrica prodotta dalle centrali alimentate o a carbone o ad acqua, ma in quel determinato momento storico si stava facendo una opzione per l’energia nucleare. Nel 1954, due anni dopo la morte di Sörgel, il presidente degli Usa, Eisenhower, inaugurò il progetto “Atom for Peace” allo scopo di favorire l’applicazione civile dell’energia nucleare. In soli 12 mesi venne realizzata la prima centrale nucleare della storia, il reattore Borax III, in grado di fornire energia elettrica a una piccola città dello Stato dell’Idaho negli Usa. Atlantropa non ha più in quel momento alcun senso strategico. Nel contempo l’energia nucleare non ha più alcun legame con i territori, la sua produzione può essere localizzata ovunque, ciò che la rende possibile ed efficace è la capacità scientifica, tecnologica e di investimento su determinati settori.

Non si tratta di una questione di poco conto. Se il modo di produzione industriale era vincolato ai territori per il recupero dell’energia, per l’estrazione delle materie prime, per la vicinanza alle infrastrutture, per la mobilità sia delle merci che degli uomini e per la possibilità di recuperare forza lavoro, determinando un rapporto tra industria e territorio per così dire di sistema, con relative strategie nelle governance territoriali, con il nucleare questo nesso si rompe e questa rottura apparirà sempre più evidente con il progressivo passaggio dal modo di produzione industriale a quello digitale che ha totalmente soppiantato quello industriale nel controllo della produzione sia dei valori economici che sociali.

La rimozione di questo straordinario racconto, qui appena abbozzato, così significativo per le vicende non solo politiche del Novecento, pone alcune domande e ci porta ad alcune considerazioni:

- come mai queste vicende sono state rimosse dalla storiografia non solo politica ma anche dell’architettura e dell’urbanistica, pur avendo coinvolto un numero notevole di architetti, ingegneri e urbanisti e avendo nel contempo una straordinaria fortuna ideologica, culturale, letteraria e politica?

- cosa ci fa capire questa vicenda rispetto a questioni legate ai nostri saperi e alle nostre pratiche?

- quali considerazioni possiamo fare oggi attorno al Mediterraneo e ai destini delle genti e dei popoli che ci vivono attorno? È ancora un incubatore di civiltà?

Mentre l’Ottocento può essere considerato il secolo della espansione del modo di produzione industriale, il Novecento nella sua prima parte, appare come il momento della potenza assoluta della tecnica intesa come meccanica. È l’età della vittoria dell’artificiale nella forma dell’industria; è l’età dei grandi progetti di trasformazione radicale sia degli assetti territoriali, sia dell’organizzazione urbana e sociale. Tutto sembra assumere una dimensione planetaria e il rapporto tra popoli e luoghi si destruttura.

L’imperialismo assume l’aspetto, come nella lettura di Lenin, della fase suprema del capitalismo. L’Europa è l’epicentro degli spostamenti forzati di grandi masse di esseri umani e di veri e propri genocidi. Abbiamo vari fenomeni: la dispersione delle minoranze mediante le deportazioni interne nel territorio dello Stato (per esempio, gli ucraini in Polonia); l’espulsione coatta dai confini dello Stato (per esempio, i tedeschi dopo il 1945); lo scambio di popolazioni tra stati confinanti (Grecia e Turchia); le deportazioni strategiche per spostare minoranze dai confini dello Stato (finlandesi, polacchi, popolazioni turche del Caucaso in Unione Sovietica); la deportazione repressiva (i ceceni in Unione Sovietica); il genocidio e la deportazione (la Shoa e gli Armeni nell’Impero Ottomano). Contemporaneamente si diffonde il fenomeno, anche questo inevitabilmente governato dalla politica del trasferimento coatto della manodopera agricola, e in parte anche industriale, nelle città e nelle colonie. Si impongono ovunque logiche iperdeterminate, decisionismi fortemente autoreferenti e giustificati solo dal punto di vista ideologico, insomma totalitarismi.

L’iperdeterminazione del progetto politico ha un analogo nel progetto architettonico e urbanistico. Gli esempi da evocare sono persino ovvi: il progetto di Le Corbusier per la città contemporanea di tre milioni di abitanti del 1922 e il Plan Voisin per Parigi, al quale il grande architetto si dedicherà sino al 1940; le città di fondazione in Italia sotto il Fascismo; il progetto Hitler-Speer per la nuova Berlino.

L’ideologia che alimentava questa progettualità era il dominio della tecnica, l’accentramento burocratizzato del momento decisionale, cioè politico, l’idolatria della innovazione e dello sviluppo che si affidava all’inevitabile progresso e ad un futuro visto come il migliore dei mondi possibili, il ruolo centrale del demiurgo, cioè del decisore assoluto. Poco importava se tutto ciò si risolveva in sistemi politici totalitari.

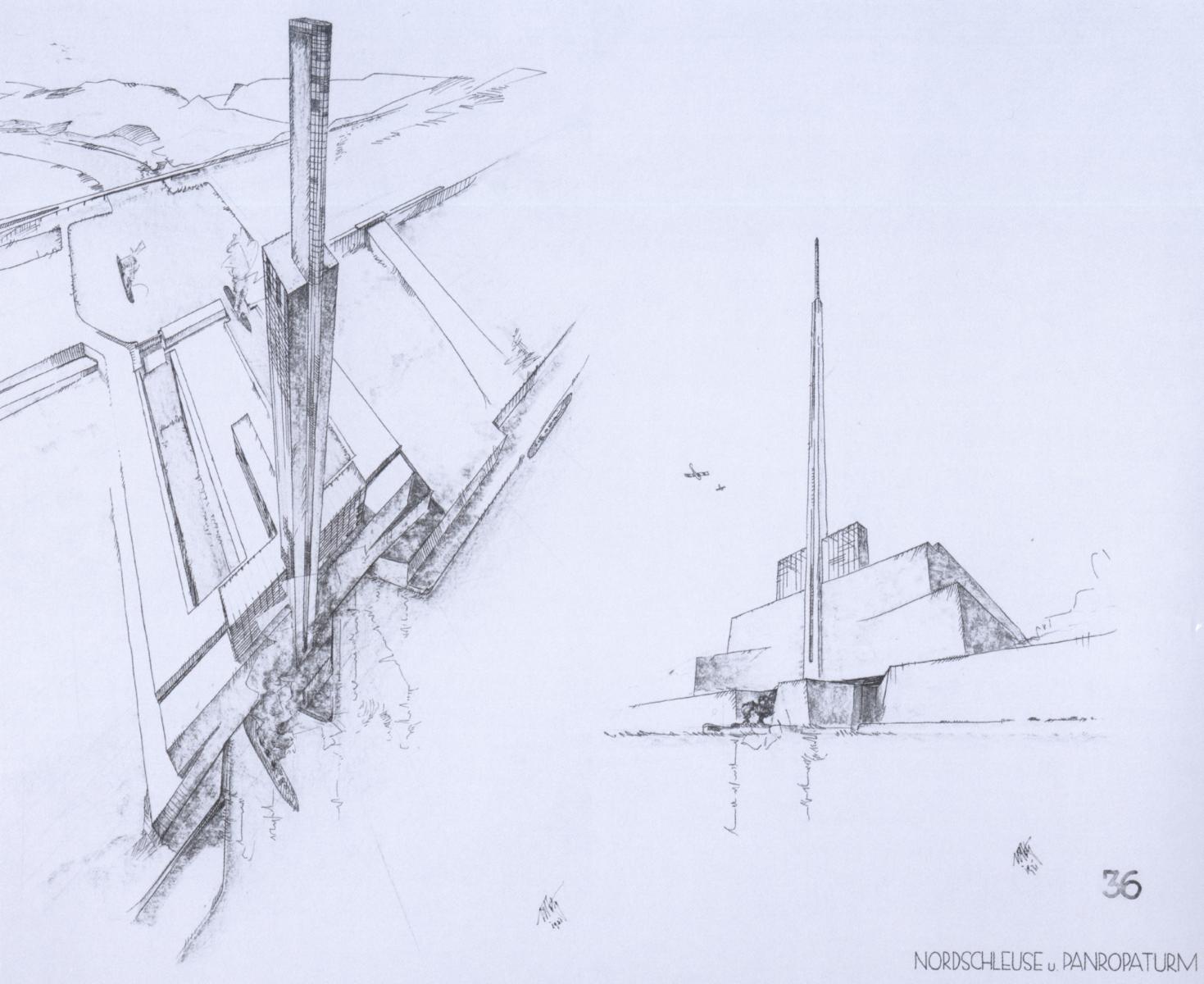

Peter Behrens, Blocco nord della diga sullo stretto di Gibilterra, torre di Atlantropa/ Panropa, 1931.

Atlantropa ha affascinato l’opinione pubblica, perché si presentava tecnologicamente e socialmente realizzabile in tempi ingegneristicamente determinati. Cosa c’è di più affascinante di una utopia realizzabile? Molti sono i documenti, le tracce, le memorie disseminate ovunque per circa trent’anni. Effettivamente è per molti aspetti incomprensibile questa rimozione.

La causa potrebbe essere rintracciata nel fatto che nel momento in cui, con la fine della Seconda guerra mondiale, si ricompone il quadro geopolitico strutturato ancora sulla base degli stati nazione e questo entra inevitabilmente in conflitto con la ragione profonda del progetto Atlantropa, il superamento della logica politica organizzata attraverso gli stati nazione che si era imposta sostanzialmente dal congresso di Vienna del 1815. Logica che per altro continua a dominare ancora oggi almeno nel contesto del vecchio continente. Oltre tutto, pur nelle sue molte contraddizioni, il progetto di Sörgel riproponeva la possibilità di ri-fondarsi in nome dell’unita culturale, meglio di civiltà, nata appunto in quel mare che diventa il centro produttivo del nuovo sistema politico.

Si ricordi che in quegli anni, soprattutto in Germania, dominava il dibattito attorno al libro di Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente, pubblicato nel 1918. Si poteva rifiutare o accettare l’ipotesi sommamente provocatoria che l’Occidente fosse sostanzialmente alla sua fine, avesse compiuto il suo lungo viaggio di dominio lasciando un vuoto abissale, comunque si presentava l’obbligo di una progettualità culturale, sociale e politica che desse una risposta al quesito che Spengler poneva.

Una soluzione poteva essere quella di riaffermare con forza l’Occidente, e questo è il terzo Reich, là dove la Germania assume su di sé la pretesa di essere la realizzazione del progetto filosofico politico della Grecia antica (il progetto di Hitler era il dominio del mondo).

Un’altra soluzione veniva da est: consegnare l’Occidente nelle mani della classe operaia, cioè all’Unione Sovietica, nata dalla rivoluzione d’ottobre. Non è un caso che una delle sue ragioni politiche fosse l’esportazione in tutti i paesi del mondo della rivoluzione comunista a partire dall’assunto che l’imperialismo fosse la fase suprema del capitalismo. Così come il capitalismo, per il suo stesso bisogno di ‘divorare’ tutto l’esistente, doveva diventare planetario, così la rivoluzione doveva rispondere in forma globale. Se questo argomento è minimamente plausibile, il tema della globalizzazione ha bisogno di essere ripensato anche dal punto di vista storico.

Di contro, l’opzione Sörgel propone di fatto un re-inizio: si affida al potere della tecnica per riaffermare il Mediterraneo come culla di una nuova civiltà e di uno smembramento del Moloch dominante. Lo stato nazione, quello Stato Nazione nato per accompagnare la rivoluzione industriale, che aveva caratterizzato la restaurazione politica per tutto l’Ottocento e che aveva portato sia alla prima che alla Seconda guerra mondiale. Sörgel avrebbe potuto rispondere a Spengler: “Se il grande viaggio dell’Occidente è finito, c’è la possibilità di un nuovo inizio tornando al centro della nostra civiltà, il Mediterraneo, e ripensando alla politica come ciò che unisce e non come ciò che divide”. Ovviamente all’America come all’Unione Sovietica, la prima con una natura confederale la seconda imperiale (non più stati o non mai nazioni) non andava di certo bene la possibilità che nascesse tra Europa e Africa un terzo incomodo.

Il progetto di Sörgel era da rimuovere non solo per l’opzione del nucleare ma perché nell’ambito europeo doveva rimanere confermato il primato degli stati nazione anche se parte della classe dirigente europea di allora ha provato coraggiosamente la strada verso una qualche forma di unificazione con il trattato di Roma del 1957. Le vicende geopolitiche di questi ultimi tempi sono la riprova sul lungo periodo di questa conflittualità geopolitica ancora presente tra noi.

C’è anche un altro aspetto che doveva essere tenuto sotto traccia: Atlantropa assumeva paternalisticamente su di sé il compito di accompagnare la trasformazione verso la rivoluzione industriale dell’intera Africa. Oggi si direbbe: politicamente scorretto. Ma questo confliggeva di fatto con la necessita di un capitalismo internazionale di rapina che aveva bisogno del sottosviluppo per una sorta di sfruttamento intensivo, per l’appropriazione delle materie prime e per utilizzare il sottosviluppo come possibile mercato per le merci prodotte in sovrappiù dal sistema industriale non solo europeo.

E qui emerge una questione che ritengo ci riguardi direttamente come operatori nel settore dell’architettura e/o dell’urbanistica. L’epica di Sörgel segnala un forte impegno di natura intellettuale, sociale e politica, con tutti gli sbandamenti del caso; un impegno presente, anche se in modo diverso, in Le Corbusier, in Speer o negli architetti italiani che progettarono le città del regime. Insomma l’architetto veniva considerato e si sentiva come un intellettuale responsabile delle proprie scelte rispetto all’orizzonte della politica. Il lavoro intellettuale a destra dello schieramento politico come a sinistra aveva un significativo ruolo di prefigurazione e l’architetto era comunque più o meno coscientemente portatore di una visione sociale e politica. Anche se in questo scenario il pericolo era comunque che l’intellettuale assumesse una funzione organica ai partiti (ripeto di qualsiasi posizione politica essi fossero). Insomma la questione era ed è il lavoro intellettuale. Se intendiamo confrontarci con questa vicenda dobbiamo comprendere la diversa funzione che ha assunto negli ultimi decenni il lavoro intellettuale. Dobbiamo ritornare all’epica dell’utopia realizzata? del potere demiurgico di chi sa che impone il proprio sapere a tutti coloro che non sanno? Evidentemente no! non è più questo il tempo, ma ciò non significa lasciarsi andare all’opzione estetizzante. Ed è quello che è successo e continua a succedere.

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’architettura e le arti tutte cominciarono a rivolgersi sempre di più all’estetica più che all’etica o alla politica, alle retoriche formali della propria disciplina più che alla propria responsabilità civile, all’autonomia della disciplina e quindi dei propri strumenti di lavoro; si è interrogata sull’opinione pubblica per capire come sedurla e non certo per elaborare una critica del presente, insomma si è perso il ruolo sociale e politico sia dell’architetto che dell’urbanista che si sono trovati sostanzialmente indotti a pratiche onanistiche. Ovviamente, qualcuno ne è risultato vincente, è diventato famoso e ricco, ma nel mentre il ruolo dell’architettura rispetto alla società si è fatto sempre più pratica estetica fine a se stessa, qualcuno potrebbe dire ‘composizione’ o ‘vanità’ artistica.

L’architettura, e per molti aspetti anche l’urbanistica, da allora, progressivamente, ha allontanato da sé, o le ha rielaborate come tecniche, le ragioni della politica e si è raccontata narcisisticamente come fenomeno estetico imponendo una insopportabile immagine dell’architetto come artista, creatore immaginifico, surreale seduttore eroicomico e pop. Ha in qualche modo fornicato con l’inutile, proprio nel momento nel quale doveva trovare le proprie ragioni nella critica e nella trasformazione dell’esistente. Certo, in alcuni momenti del dibattito sull’architettura, nella seconda metà del Novecento, le ragioni della politica sono inevitabilmente emerse, il caso più significativo ad esempio, in Italia è l’opera di Manfredo Tafuri, ma ciò che ha vinto è l’estetizzazione dell’architettura e la dissoluzione dell’urbanistica nel postmodernismo e le varie forme di decontrazione.

In sintesi la rimozione non è dovuta di certo agli storici dell’architettura e dell’urbanistica che si sono semplicemente dimostrati disattenti, poco inclini ad uscire dagli schemi interpretativi consolidati e comunque al traino delle dinamiche sia comunicative che censorie che la politica scatena (segnalo per correttezza comunque due autori che hanno scritto dei libri su questo tema, Wolfgang Voigt e Alexander Gall, ambedue nel 1998; probabilmente ce ne saranno altri che non ho avuto il piacere di trovare).

Storia e critica, per rispettare il loro vero mandato, dovrebbero rifiutare questa dipendenza per essere strumenti di liberazione e non di opaca sottomissione. Questo racconto andava scavato e sottoposto a ‘radiografia’ critica. Il mio compito in questa occasione è solo quello di rievocarlo e segnalare spunti di riflessione. Di fatto la rimozione va compresa considerando le ideologie e le forme del potere del secolo scorso, per alcuni aspetti ancora in corso, e la questione oggi cruciale delle forme dello Stato e della rappresentanza in particolare quella relativa alla domanda: abbiamo ancora bisogno della forma Stato e, se sì, con quali modalità per impedire che diventi appunto un Moloch?

In sintesi gli imperi che oggi dominano, mantengono il comando planetario solo se permettono o promuovono la proliferazione di Stati Nazione in continuo conflitto tra loro. Ad alimentare i fuochi dei conflitti continuano ad essere ragioni legate all’ideologia e alle identità nazionaliste che ben nascondono quelle economiche. Ci stiamo sempre più allontanando da quello che era il sogno illuminista: un governo universale, o da quello più realista di un equilibrio continuamente ricontrollato dei poteri globali, ad esempio con l’inclusione nell’equilibrio di una entità come l’Europa, con i suoi valori di mediazione, di democrazia e di pluralità. Stiamo invece precipitando nel tutti contro tutti, che favorisce solo le logiche imperiali, e per impedire questa terribile deriva abbiamo per ora un’unica chance: ragionare continuamente in termini di g-locale: non uccidere le identità, ma renderle capaci di misurarsi con le universalità.

Questa necessaria dialettica tra il locale e il globale, che, dal punto di vista filosofico è quella tra il singolare e l’universale, riguarda anche i saperi specifici della nostra disciplina, l’architettura. Riguarda il rapporto tra l’autonomia e l’eteronomia, tra le ragioni tecnico-linguistiche e quelle socio-politiche. C’è stata una stagione dell’architettura contemporanea che voleva imporre gli universali, cioè voleva che l’architettura si proponesse attraverso materiali, tecniche, stili che non appartengono a lunghi o ambienti specifici, ma attraverso ciò che è garantito dall’omologazione tecnologica. Per capirci: l’uso, che so, dell’acciaio, del vetro, del cemento non è legato alle materie dei luoghi e quindi non viene identificato con gli stessi, si può fare così in qualsiasi parte del mondo. I prodotti dell’industria tendono per una ragione propria ad essere atopici, quindi universalisti. Questa era la ragione implicita di ciò che è stato definito International Style. C’è stata una stagione, sempre nell’architettura del Novecento, che in nome del rifiuto di questa atopicità e indifferenza ai luoghi e ai suoi caratteri ha proposto delle pratiche progettuali, tra il mimetico e il kitsch, caratterizzate dal legame con i luoghi o con la loro storia: il genius loci.

Ma forse dovremmo lasciar da parte queste contrapposizioni per ripercorrere alcuni sentieri già praticati dalla cultura architettonica nel Novecento che avevano la seguente caratteristica: ricominciare il viaggio, non farsi irretire dalla storia, ripensando, meglio rivivendo, quell’unità culturale e di esperienza collettiva vivente rappresentata dal Mare Nostrum. Rifare il viaggio di Ulisse, rivivere la sua astuzia (Ulisse era smart), andare a scovare una origine non mitica o araldica, o peggio ancora mistica, ma capace di far di necessità virtù (quindi oltre le estetiche del superfluo di questo nostro tempo). Questi sono i sentieri che segnano ancora la foresta che ci sta intorno. Dalle riflessioni di Adolf Loos sulle architetture di Capri, ai taccuini di Le Corbusier dei viaggi in Turchia o in Grecia, alle riflessioni architettoniche (e non solo architettoniche) di Mies van der Rohe nel progetto per il padiglione di Barcellona mentre disegna le colonne in acciaio cruciformi: “Perché i Greci facevano tanta fatica per scanalare le colonne?”

È così che, cercando di rispondere, comprende che la luce va catturata se vuoi disegnare lo spazio, che ti rende vivo se la rendi viva … e ogni tempo ha la sua luce anche se la luce è inevitabilmente una. È così che Mies comprende che l’ordine non è una questione di stile, ma di come l’architettura si appoggia, come si innalza e come si chiude verso il cielo. L’umano troppo umano non si risolve nella storia.

E ancora, Pikionis ad Atene (forse il vero centro epocale del Mediterraneo) che dopo aver provato, anche contro i modi della sua gente e della cultura nella quale si ritrovava a vivere, la radicalità implicita all’universalismo razionalista, scopre la pietà e la grazia (temi non certo del così detto Movimento Moderno) nel ridisegnare, pietra dopo pietra, frammento con frammento, in una memoria senza tempo, i sentieri (appunto) che portano verso il centro del centro, l’agorà.

E ancora, Pouillon che raccontando, lui architetto e non certo romanziere, le vicende della costruzione dell’abbazia del Toronet ne Les pierres sauvages (un modo di progettare quello romanico che vorrebbe essere, checché ne dica la storia dell’arte come storia degli stili, senza tempo), capisce come progettare un quartiere popolar ad Algeri. Sino a Livio Vacchini che nella palestra di Losone prova, come nel neolitico, a mettere pietra su pietra e lo fa usando al meglio le tecniche del nostro tempo. Nessuna nostalgia, quindi, nessuna regressione, ma riappropriarsi di una origine che permetta di incontrare quel senza tempo rispetto al quale siamo tutti uguali.

Come in Louis Kahn dove la forma non segue, come nel dettato funzionalista, la funzione, ma la funzione prende corpo all’interno della forma. Nel Museo Kimble, Kahn si interroga su come ‘portare’ una volta a botte e la luce che la anima. Anche questa è questione logico-costruttiva e per questo originaria. Tornare alle origini, insomma, non per nostalgia, per gusto del vernacolare, o per ragioni estetico-compositive, ma, appunto, per ricominciare il viaggio o per abitare di nuovo il mondo. Certo, Sörgel non si pone in questo modo la questione, anche se, ricordiamolo, i suoi primi lavori sono di teoria e di estetica dell’architettura, ma di certo mette in gioco il Mediterraneo come centro/origine e la tecnica del proprio tempo nella sua massima potenza.

Direi che se c’è una cosa che questa vicenda ci può insegnare, è che il modello di professionista come demiurgo o come il tecnico che sa e quindi può imporre la propria decisione, poteva essere coerente con quel mondo, con il modo di produzione industriale per sua stessa natura gerarchico e lineare, ma oggi non funziona più. Non siamo più nel modo di produzione industriale, ma in quello digitale (che non significa semplicemente che tutti usiamo il computer). Nell’industriale l’architetto/urbanista non poteva che essere un demiurgo, nel digitale non può che predisporsi ad accompagnare i processi per il semplice motivo che il modo di produzione industriale produceva prodotti, quello digitale governa processi. Gli stessi prodotti si configurano come processi.

L’architetto dovrebbe operare continuamente tra l’autonomia della propria disciplina (tecniche, linguaggi, parole o concetti specifici... progettare un’architettura non è la stessa cosa che scrivere poesie) e l’eteronomia del sociale e del politico. Dovrebbe in questo senso riconquistare questo orizzonte di senso a differenza di quello che accade non solo in Sörgel ma anche in Le Corbusier e in Speer (ripeto: con tutte le differenze ideologiche e di qualità architettonica del caso) che richiedevano necessariamente una impostazione demiurgica con i relativi riti e miti. Per l’architetto e l’urbanistica oggi la scommessa è ritrovare il sociale, la politica non come tecnica o come professione, né come gergo, ma come sussidiarietà.

Che ne è oggi del Mare Nostrum? Inutile far presente che si è trasformato in un terribile e angosciante cimitero marino; inutile dire che è diventato la rappresentazione della nostra impotenza e ignavia collettiva di una Europa che non ricorda più le ragioni profonde della propria civiltà e che quindi dà implicitamente ragione a Spengler: l’Occidente è morto. I Propilei di Atene, l’entrata al luogo più sacro dell’antica Grecia, hanno le colonne con i capitelli dorici e ionici, non, come vogliono farci credere alcuni storici, per ragioni formali, stilistiche, estetiche, ma per ricordare per sempre (e anche questo ‘per sempre’ è un compito dell’architettura) e a tutti che Atene nasce unendo due popoli, quelli che arrivavano da nord, dai monti, i Dori, e quelli che arrivavano dai mari dell’est, gli Ioni. È ancora recuperabile questa unità delle genti che si affacciano sul Mediterraneo? Certo che sì! Con immani progetti alla Sörgel? Certo che no! E allora come? Ripensando e praticando in altro modo i saperi come la politica e, forse, cominciando a capire che il modo di produzione digitale nel quale siamo tutti definitivamente immersi non distingue in termini di valori passato presente e futuro, è per propria natura social, permette, anzi alimenta la relazione tra saperi olistici e specialistici, tra scenari ed eventi. Nelle sue logiche, l’origine non è ciò che si nasconde in un inaccessibile passato, è invece sempre compresente. Il digitale che già è, presenta indubbiamente immani pericoli che non vanno rimossi. La rimozione crea sempre malattie. Ma c’è più pericolo in ciò che resiste rispetto a ciò che sta venendo… e che, come il digitale, è già venuto.

*Una prima versione francese del presente testo Il presente testo è stata scritta nel 2017 per il numero monografico della rivista “Classeur” dedicato al Mediterraneo. R. Masiero, Atlantropa. Geopolitique et empires, in S. Campidel, B. Manet, C. Mion, G. Ortalli (a cura di), Mare Nostrum, “Classeur”, 2 (2017).

Riferimenti bibliografici

- Sörgel 1918

H. Sörgel, Einführung in die Architekturästhetik. Prolegomena zu einer Theorie der Baukunst, München 1918. - Spengler [1918] 1957

O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente [Der Untergang des Abendlandes, Vienna 1918], tr. it. di Julius Evola, Milano,1957. - Sörgel [1921] 1998

H. Sörgel, Theorie der Baukunst [München 1921] Berlin 1998. - Pouillon 1964

F. Pouillon, Les pierres sauvages, Paris 1964. - Lenin [1916] 1965

V. Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo [1916] Roma, 1965. - Tafuri 1973

M. Tafuri, Progetto e utopia: architettura e sviluppo capitalistico, Roma 1973. - Gall 1998

A. Gall, Das Atlantropa-Projekt: die Geschichte einer gescheiterten Vision. Herman Sörgel und die Absenkung des Mittelmeers, Frankfurt 1998. - Voigt 1998

W. Voigt, Atlantropa: Weltbauen am Mittelmeer. Ein Architektentraum der Moderne, Hamburg 1998.

English abstract

The project Atlantropa, by Herman Sörgel, stimulated a wide-ranging debate on geo-political, social and architectural issues but it was soon forgotten by historiography. This removal, certainly due to economic and political interests, went along with a change in architectural and urban studies, while taking a more aesthetic dimension. This essay focuses on the principles of Sörgel’s project and its committed intellectual work as a starting point for a new interpretation and re-discovery of the Mediterranean culture condition in the digital era.

key words | Herman Sörgel; Atlantropa; Mediterranean Sea.

Per citare questo articolo / To cite this article: Roberto Masiero, Atlantropa. Progettare il mondo: geopolitiche e imperi, “La Rivista di Engramma” n. 169, ottobre 2019, pp. 189-203 | PDF dell’articolo