Labirinto Wunderkammer a Milano

Recensione alla mostra “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori” (Fondazione Prada, Milano, 20 settembre 2019-13 gennaio 2020)*

Christian Toson

English abstract

Fra il 20 settembre 2019 e il 13 gennaio 2020 è in mostra alla Fondazione Prada di Milano Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori, che come recita il sito della Fondazione, è un progetto espositivo di Wes Anderson e Juman Malouf, composto da oltre 500 oggetti provenienti dal Kunsthistorisches e dal Naturhistorisches Museum di Vienna. Come si comprende già dalla primissima descrizione, la mostra non riguarda i singoli oggetti, ma il modo in cui sono esposti e messi in relazione. Questa premessa, seppure abbastanza ovvia, è fondamentale per visitare la mostra: tutto ruota intorno all’attrito fra l’insignificanza dei singoli pezzi e la costruzione di concetti ottenuta mediante il montaggio espositivo.

La Fondazione Prada non è nuova a questo genere di esposizioni, che sicuramente ha un illustre predecessore nella duplice mostra a Milano e Venezia Portable Classic/Serial Classic, curata da Salvatore Settis, alla quale questa rivista ha dedicato un intero numero (“Originale assente”, Engramma, n. 125, settembre 2015). Anche in quel caso, infatti, i singoli pezzi non erano di particolare valore, ma nelle loro relazioni lasciavano intravedere l’originale assente e altri presupposti del percorso ermeneutico sul quale era fondata la mostra (vedi l’Editoriale di Engramma n. 125). La mostra di Wes Anderson, pur condividendo questo aspetto, come si vedrà in seguito, agisce su un piano diverso rispetto alla mostra curata da Salvatore Settis: non più da una prospettiva concettuale e astratta, ma soggettiva, lavorando sugli infiniti ancoraggi emotivi che si sviluppano nel corso della visita.

Mentre cercavo di mettere su carta questa recensione, mi sono accorto che non riuscivo in alcun modo a scriverla usando forme impersonali. La descrizione oggettiva dell’allestimento, delle opere esposte, del percorso di visita non riesce a restituire e nemmeno a dare un’idea di come funzioni la mostra. Se non si parte dall’esperienza personale della visita si ottiene solo una serie di algide quanto arbitrarie elucubrazioni, e si cade nell’inganno teso dalla mostra stessa. L’aspetto più importante, e riuscito, sta infatti nelle relazioni tra oggetto e spazio, tra oggetto e oggetto, tra oggetto e visitatore, tra visitatore e oggetto, tra visitatore e visitatore, etc.. Se vogliamo provare a spiegare o perlomeno suggerire queste relazioni, che sono le vere protagoniste della mostra, non c’è altro modo che farlo da dentro, in modo simile a quello che gli antropologi chiamerebbero “osservazione partecipata” e “descrizione densa”. È solo così che forse si può, a partire dall’esperienza, cercare di raccontare il lavoro di Wes Anderson e Juman Malouf.

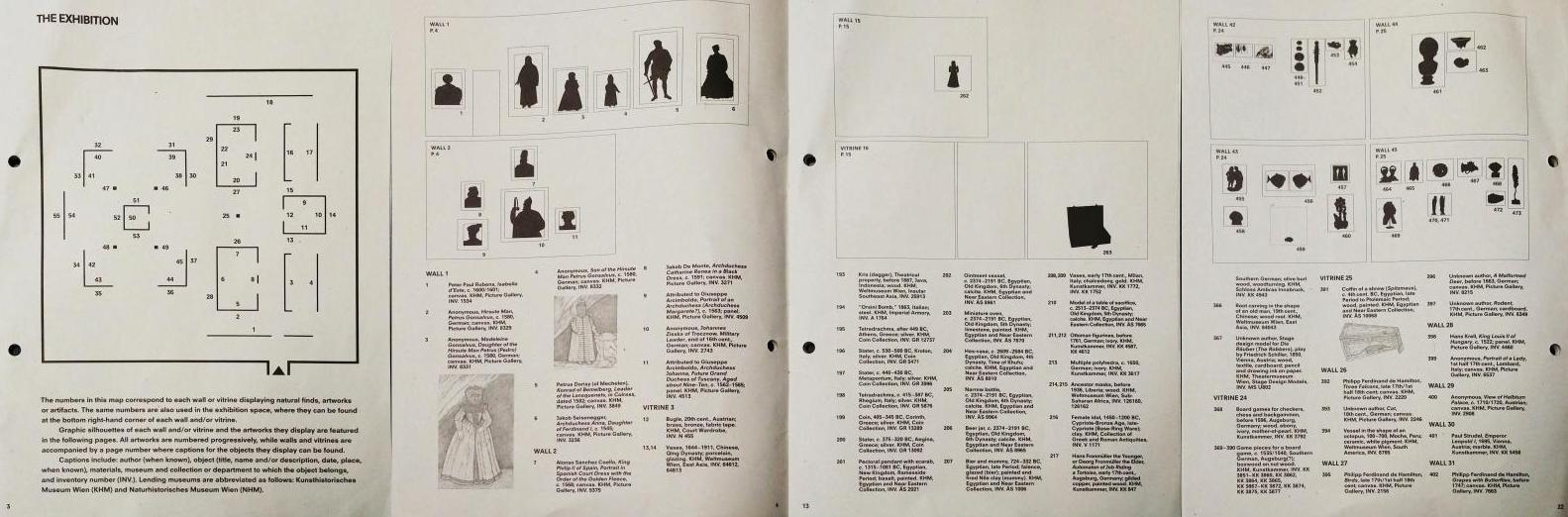

La mia visita è cominciata quando ho ricevuto un piccolo foglio di sala dove era riportata una piantina schematica della mostra con una legenda numerata e due dozzine di schede accuratamente compilate. Le schede riportavano tramite schemi grafici il contenuto di ciascuna vetrina, indicando, come in una raccolta di didascalie di qualsiasi museo, nome dell’opera, provenienza, materiali, collocazione, inventario. In alcune pagine era presente un disegno in bianco e nero di qualcuno degli oggetti. Una maschera mi indica l’ingresso, una piccola apertura attraverso una parete color pastello, e mi consiglia di “perdermi”.

Superata la porta mi trovo davanti a un apparato espositivo semplice, che si snoda fra sale e pannelli di varie dimensioni, che racchiudono centinaia di oggetti in vetrine. Passo la mano su una parete, poi su un espositore: dove non c’è il vetro, tutto è rivestito con una morbida e sottile moquette di diversi colori. Comincio a muovermi per le sale e capisco che non è possibile perdersi, è tutto aperto e compatto, e da qualsiasi parte si parta, ci sono sempre almeno due strade che si aprono e che conducono altrove. Ci sono molti oggetti, per lo più di piccole dimensioni, e quadri: è così che, con le didascalie in mano, mi accingo a decifrare la prima vetrina. Ed è a partire da questo momento che comincio a capire che quello che mi si prospettava come un rassicurante vagare fra le mille anticaglie di un vecchio museo, come mi capita ogni tanto di fare all’Hermitage o in qualsiasi grande museo, si sta trasformando in una trappola.

Cercavo di capire la logica e il significato delle cose esposte ordinatamente nelle vetrine, tentando poi di mettere in relazione le vetrine fra di loro, come sono abituato dai tempi della scuola. Ma fin da subito era chiaro che non sono disposte in ordine cronologico, e nemmeno geografico, e nemmeno stilistico. Ma questo era ovvio fin dalla descrizione dall’ingresso della mostra, dove si recita che persino gli stessi curatori delle varie sezioni del Kunsthistorisches non erano in grado di capire la logica dietro all’esposizione, imbalsamati come sono nel loro modo di vedere quelle cose, mentre un bambino sarebbe stato in grado di afferrarla. Come, ad esempio, gli oggetti della vetrina 3: una rana in formalina, uno smeraldo, una statuina cinese, un pezzo di malachite, un vaso italiano del XVII secolo, una boccetta di giada, uno scarabeo essiccato. Sono tutti di colore verde. Allora è facile: l’allestimento è fatto in maniera tematica, nel caso specifico cromatica. Consapevole che forse avrei dovuto scrivere una recensione, con la penna in mano, provo ad annotare i temi di ciascuna vetrina, orgoglioso della mia vasta cultura generale e del mio pensiero non ammuffito come quello di quei vecchi topi da museo. La vetrina 6 è formata da tutte le cose rosse, la 3 e la 4 da quelle verdi, la 10, la 11, la 12 e la 9 le cose rosse piccole, e i cammei, la 20-24 le cose di legno, etc.. Dopo un po’ mi ritrovo pieno di annotazioni e piantine, con ogni genere di temi: strumenti di misura, fossili, belve, ritratti di bambini con la faccia pelosa e pellicce, colori, belve, custodie (anche per esseri viventi).

Ma tutto questo catalogare non ha fatto altro che aumentare la complessità dell’opera senza spiegare niente. A questo si aggiunge il fatto che nelle vetrine ci sono deliberatamente degli oggetti che nulla hanno a che fare con il tema e che non fanno altro che distrarre e aumentare la confusione. Fra le cose rosse, ad esempio, potrebbe esserci un modellino in miniatura di una pistola, il cui fodero magari si trova in un’altra vetrina. Sconfortato dall’ermeticità della mostra, provo ad allontanarmi di qualche metro, per guardarla tutta in un solo colpo d’occhio. Gli oggetti si possono mettere in relazione sulla base di scorci visivi e relazioni prospettiche, e comincio a individuarne alcuni: il ritratto della signora guarda il sarcofago del toporagno, il corallo è messo in relazione con l’acconciatura Flavia di un busto, una finestrella mi permette di vedere un altro visitatore fra le vetrine rosse, etc. Dopo qualche decina di minuti impegnati a cercare queste connessioni visive mi sono arreso, e ho provato a fare qualche concettualizzazione generale, provando anche a pescare elementi dal contesto, lavorando sui curatori e su alcuni riferimenti e citazioni come il castello di Ambras di Innsbruck.

Di volta in volta mi sembra di trovare una spiegazione plausibile: i ritratti di bambini e uomini irsuti sono in relazione con le pellicce dall’altra parte della sala, con le raffigurazioni e gli animali imbalsamati nel perimetro, e si contrappongono ai manufatti “umani” verso il centro della sala. Le facce pelose sono ovviamente un riferimento al celebre dipinto di Carracci e alla Monstrorum historia di Aldrovandi, dove la bambina pelosa è presa come prova del fatto che i mostri che crea la natura non hanno implicazioni morali, che la natura è immagine di Dio, ma funziona in modo meccanico e imperfetto. La mostra, secondo questa lettura, sarebbe quindi tutta ruotata intorno al rapporto fra animale e umano, fra ferinità, alla periferia dello spazio espositivo e umanità, al centro, e trova il suo apogeo nel sarcofago del toporagno, quando una bestia viene prima umanizzata, razionalizzata (inscatolata), e infine divinizzata. Questo coincide con la doppia anima del Kunsthistoriches e il Naturhistorisches Museum, dove sia le manifestazioni umane che naturali vengono razionalizzate. Ho capito che potevo andare avanti con questa spiegazione all’infinito, ma tutto sommato non mi diceva niente, e non si inseriva organicamente nelle decine di sottotemi che avevo individuato in precedenza.

Pensando alle origini libanesi di Juman Malouf e al suo contatto con la cultura islamica, mi è sembrato di riconoscere nella teca di colore nero una sorta di kaaba intorno alla quale il visitatore deve girare. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che su questo cubo nero sono esposti finissimi strumenti per la misura del tempo, sestanti, clessidre, mirini di pistole, una lettera di indulgenza. Al centro del cubo un ritratto di donna anziana, che ricorda molto la vecchia di Giorgione, quella che tiene in mano la scritta “Col tempo”. La mostra quindi è un grande dispositivo per modulare il tempo, un grande orologio? Cominciano ad aver senso i fossili, i minerali, gli animali imbalsamati, e tutto il resto. Il sarcofago del toporagno è perfettamente collocato al centro: un animale notturno, effimero, dalla vita breve e insignificante, che si misura con il tempo dell’eternità destinato ai faraoni e le divinità.

Più passava il tempo più mi ingarbugliavo in una matassa inestricabile di riferimenti, analogie, concettualizzazioni, dalla quale non riuscivo a districarmi. Ho cominciato a capire che forse ero stato tratto in inganno. Basato sulla mia esperienza da visitatore di musei fin dall’infanzia, mi sono lasciato guidare dal rassicurante modo di vagare per l’esposizione, cercando di individuare gli oggetti, leggere le descrizioni, capire le vetrine, guardare intorno. Oggetto dopo oggetto, tuttavia, tutto diventava sempre più paradossale e incomprensibile.

Una coppia di visitatori statunitensi, ridacchiando, ma con un’aria un po’ preoccupata, mi ha chiesto se per caso avessi un barlume di idea sul significato delle cose esposte: additando smarriti il catalogo si lamentavano del fatto che “non dice niente”. Il catalogo, così puntuale e preciso, di colpo non dice niente! Io, caduto nell’inganno tanto quanto loro, comincio a raccontare la storia delle facce pelose, della citazione di questo o quell’artista famoso, di idee proprie del Rinascimento italiano. Loro mi ascoltano, e ancora più imbarazzati di prima, mi ringraziano e si allontanano, continuando a lamentarsi. Altri visitatori, ugualmente storditi, provano a origliare la spiegazione di una guida, che con molta cordialità e professionalità conduce le persone da una vetrina all’altra. Mi avvicino anche io, e riesco a carpire le frasi conclusive:

[…] è così che la mostra si conclude con il sarcofago del toporagno, un animale per noi piccolo e sconosciuto, ma che per gli Egizi era una divinità, come vedete qui, che sta a significare la distanza e l’incomprensibilità che abbiamo noi rispetto alle opere d’arte del passato.

Seguono applausi e sorrisi soddisfatti di visitatori che guadagnano alla svelta l’uscita. Nel frattempo ho avuto modo di osservare il comportamento di nuovi visitatori entrati dopo di me. Appena entrati sono entusiasti e girano allegri per le vetrine, dopo qualche minuto sono intenti a leggere meticolosamente le descrizioni nei fogli del catalogo e, ciascuno a modo suo, cominciano a cercare appigli e spiegazioni in giro per la sala. Non tutti si comportano allo stesso modo. I visitatori che sembrano più a loro agio sono senz’altro una coppia di belle ragazze vestite da sera, che zompettano con i loro tacchi alti da un angolo all’altro, guardando e sorridendo divertite alle opere, facendosi foto e girando piccoli video da pubblicare su Instagram. Come dire, lo sguardo leggero e superficiale in questa mostra funziona meglio di quello analitico. E se le vetrine sembrano l’interno di una discoteca alla moda di Milano, tanto meglio.

Dopo ancora qualche giro per le vetrine sono uscito, con molte più domande di quando sono entrato. Da questa mia personale esperienza si possono trarre alcuni aspetti che ritengo significativi della mostra. La tentazione di dire che gli oggetti siano messi a caso è forte, ma sarebbe un’ammissione di sconfitta nei confronti della provocazione che l’esposizione stessa lancia. Se è vero che non si riesce a trovare nessun elemento univoco, non per questo necessariamente tutto è casuale e privo di senso.

Certi riferimenti esistono, e non possono essere casuali, e la scelta di oggetti, così apparentemente casuali, in realtà è molto limitata rispetto a tutti gli oggetti nel mondo: non sono troppo grandi o troppo piccoli, non appartengono alla contemporaneità, sono possibilmente bizzarri e inconsueti, ‘da museo’, da Wunderkammer. Questa serve ad attirare l’attenzione del visitatore, e calarlo in una precisa disposizione d’animo. Altri dispositivi, come il catalogo e le guide, aiutano e rafforzano questo processo.

Se mi fossi trovato di fronte a un insieme veramente casuale di oggetti, questo sarebbe sembrato simile a una vecchia soffitta, o ai resti di una catastrofe. Non sarei caduto nell’inganno. Nella mostra, invece, la disposizione delle vetrine è appositamente studiata per confondere e per adescare. Le vetrine sembrano quelle di un classico museo, ma allo stesso tempo presentano elementi stranianti, surreali – proprio come i morbidi rivestimenti in moquette.

Il tempo scandito dall’esposizione è del tutto neutro, e il timing è dettato solo dal visitatore. Non ci sono veri suggerimenti su quali percorsi scegliere, lo spazio fra opere è sostanzialmente uniforme. Anche gli oggetti che si trovano dentro i luoghi più centrali non sono gerarchicamente superiori, e non costituiscono una climax espositiva. Questo spesso delude il visitatore, che ingannato dall’aspetto apparentemente rassicurante di un apparato espositivo ottocentesco, si aspetta di trovare un pezzo particolarmente speciale, dentro, ad esempio, alla stanza nera.

Ciascun visitatore, sulla base della sua memoria e della sua esperienza, costruisce in modo soggettivo il percorso di visita, e tanto più è dedito allo studio e all’erudizione, tanto più sarà tratto in inganno, e si sentirà a disagio.

I curatori hanno usato l’espediente del disorientamento (vedi la bussola, oggetto 480) per mettere in discussione la forma mentis del visitatore nel museo, e forse, del modo di fare storia dell’arte. Un museo mira a disporre di un insieme ordinato di opere, un’esposizione chiara, che costruisce un senso. Al contrario, alla Fondazione Prada la provocazione è continua: viene data una mappa precisissima e si chiede di perdercisi, si suggeriscono alcuni temi ma ce ne sono molti altri, si definiscono alcuni percorsi, ma presto ci si accorge che sono del tutto arbitrari. Si propone un labirinto di riferimenti e relazioni, falsamente gerarchico, contraddittorio, multidimensionale, con punti di riferimento tanto solidi quanto irrilevanti (il sarcofago del toporagno, oggetto 391). L’eccesso di informazioni produce un vuoto di senso, e diventa ermetico, un rizoma indispiegabile. Questo rizoma è l’immagine della mente di ognuno di noi?

L’effetto è certamente disturbante: i curatori giocano continuamente tra il sofisticato e lo sciatto, fra il complesso e il banale, il kitsch e il doppiamente kitsch (non diversamente dai film di Wes Anderson e dal contesto architettonico in cui è collocata la mostra). Il visitatore non riesce a prendere posizione, è continuamente deluso, paralizzato, confuso. Il disturbo è ampliato dai mille oggetti della mostra che pungolano continuamente la curiosità, e si avverte un rumore di fondo che permea tutta l’esposizione, ma che non è afferrabile: qualcosa che ha a che vedere con il gusto per le cose strane, paradossali, crepuscolari, intimistiche, vagamente Dada. Un Dada tuttavia privo di quella forza provocatoria, della quale non rimane che una custodia muta e vuota di uno strano strumento (oggetti 258-259), oppure, la grande vetrina vuota numero 16, con il solo pezzo 263, una valigetta di truccatore da teatro, aperta, come La Boîte-en-valise di Duchamp.

La forte connotazione soggettiva della mostra non sfocia in un messaggio chiaro, e questo è il più grande limite, e insieme il più accattivante espediente, del Sarcofago di Spitzmaus. La mostra non riesce a uscire in una dimensione politica, persa com’è nel suo stesso gioco di inganni e perversioni, astorica, asociale. Per questo motivo, nonostante vi siano molti punti di contatto con le precedenti Portable/Serial Classic, la distanza è enorme. La mostra di Settis aveva una solida base teorica, forza comunicativa di concetti, una connotazione storica collettiva e per questo era profondamente politica. La mostra di Wes Anderson si rifugia in ammiccamenti intimistici, nella dimensione dimessa del nostro privato, di totale divertissment, rifiutandosi di parlare in pubblico.

E se, per dirla con le parole di Salvatore Settis, la mostra è un dispositivo che serve a pensare, anche Il sarcofago di Spitzmaus serve sì a pensare, ma a vuoto. Pensare, divagare, perdersi.

*Si ringrazia l’ufficio stampa della Fondazione Prada per aver gentilmente messo a disposizione le immagini di questo articolo. Foto di Andrea Rossetti, courtesy Fondazione Prada.

English abstract

The exhibition Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori (The coffin of a shrew and other treasures), by curators Wes Anderson and Juman Malouf is taking place at Fondazione Prada from the 20th of September to the 13 January 2020. It is a collection of over 500 artworks from the Kunsthistorisches and the Naturhistorisches Museum in Vienna. The exhibition is not about the single objects, but about the way they are presented, and the wide and labyrinthic network of relations they create among themselves and with the visitor. The exhibition shares some features with the previous Portable/Serial Classic curated by Salvatore Settis, but acts on a completely different plane. While Salvatore Settis’ work was conceptual and abstract, Wes Anderson’s and Juman Malouf’s work acts on a strictly subjective perspective, working on the emotional triggers that are activated during the experience of the visit. During the visit, the visitor is caught in a trap. A series of details, as the catalogue and the showcases, makes you believe you are in a classical museum or wunderkammer, with many objects displayed according to a precise order. But as far as you try to find a meaning, you get lost in millions of different possibilities, that vary according to the personal knowledge and experience of the visitor. The whole exhibition is in some way upsetting and frustrating, as puts down continuously all the expectations. Deception is constructed subtly and smartly, using any kind of elements that draw you in the set of mind of being in an ordinary museum. The effect of such a powerful deception is a quizzed visitor, wondering, thinking, lost.

key words | Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori; Wes Anderson; Fondazione Prada; review; Wunderkammer

Per citare questo articolo: Labirinto Wunderkammer a Milano. Recensione alla mostra “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori” (Fondazione Prada, Milano, 20 settembre 2019-13 gennaio 2020), a cura di C. Toson, “La Rivista di Engramma” n. 170, dicembre 2019, pp. 137-144 | PDF dell’articolo