Presentazione di: La Tetralogia del Lemming. Il mito e lo spettatore, Il Ponte del Sale, 2021

Con una Nota per lo spettatore di Piermario Vescovo

Massimo Munaro

English abstract

Nota per lo spettatore

Le quattro ante de La tetralogia del Lemming di Massimo Munaro (Ponte del Sale, Rovigo 2021) sono composte da Edipo, Dioniso e Penteo, Amore e Psiche, Odisseo. Si tratta, dunque, non di un percorso esaustivo rispetto al complessivo rapporto del Teatro del Lemming, in un lungo arco temporale e di pratica, con la tragedia e il mito antichi, ma di quattro momenti particolarmente significativi o rappresentativi nella specificità del rapporto con lo spettatore, inteso nel senso puntale del termine: ovvero lo spettatore singolare o del piccolo gruppo, nella prospettiva di un teatro dell’incontro, della presenza e della relazione.

Il mito e lo spettatore – così suona il sottotitolo – si offre come un lavoro “memoriale” di Munaro sul proprio lavoro teatrale di un quarto di secolo, anzitutto nella riflessione su una linea caratterizzante di cui si richiamano ragioni e continuità, non certo riducibili alla formula del “teatro per pochi spettatori” (e, al limite, per uno spettatore solo), posta la radicale differenza della “poetica” del Teatro del Lemming rispetto a quanto possono avere fatto, in misura estemporanea o avventizia, altri gruppi e compagnie.

Libro “memoriale” nel senso della raccolta di materiali e documentazione, ma a cui va riconosciuta una diversa forma e necessità; ragione per cui il mio personale apprezzamento riguarda ragioni che non sono solo quelle di uno spettatore affezionato (anche se purtroppo discontinuo) del Teatro del Lemming. Infatti, se la seconda parte del volume offre materiali evidentemente utili alla documentazione e allo studio, la prima presenta, con un taglio significativo, un racconto o una descrizione dei quattro spettacoli, comprensiva anche di porzioni testuali o dei “copioni”: una sorta di “analisi riflessiva” (impiegando una categoria solo apparentemente incongrua di Carlo Gozzi) che è testimonianza e, in fondo, una forma di risoluzione di quegli spettacoli in “drammaturgia consegnata al libro”.

Un secondo elemento determina, inoltre, la scelta di questi quattro titoli rispetto ad altri possibili: quello che Munaro, nella brevissima pagina di premessa e motivazione, definisce della “rimessa in scena”, che insiste, più e oltre alla collocazione temporale della prima presentazione al pubblico di questi lavori tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del “nuovo millennio”, sulla continuità di essi nel “repertorio” della compagnia. “Repertorio” appare, peraltro, parola inusuale per il teatro di ricerca, legata piuttosto all’esperienza del teatro commerciale o delle “compagnie di giro” (specie in via di estinzione nell’organizzazione del teatro italiano di quello a cui si è appena alluso come “nuovo millennio”, spogliando ovviamente l’etichetta di ogni enfasi). C’è da chiedersi, dunque, in che misura la “rimessa in scena” sia una prassi e di quale teatro italiano, e le risposte forse potrebbero risultare meno prevedibili di quanto si pensi; ma intanto questo libro, in ogni caso, marca come sua fondamentale ragione di fondo, insieme all’efficacia e alla potenza di queste quattro creazioni nel tempo, anche la loro continuità nell’esperienza del gruppo o della compagnia, anche nella formazione dei nuovi attori, e dunque del suo rinnovamento e del passaggio di testimone nel tempo.

Edipo – il cui sottotitolo suona tragedia dei sensi per uno spettatore – rappresenta probabilmente l’esito estremo del lavoro e della “poetica” di Munaro, ed estremo non va inteso nel senso dell’oltraggio e della violenza, ma, alla lettera, della radicalità di attuazione. Peraltro ora – in un anno che è insieme quello del settimo centenario dantesco e in cui idee di spettacolo generalmente non altissime (ovviamente casi specifici e speciali esclusi) sembrano impedite o compromesse dalle cause di forza maggiore “esterne” – conta ricordare come lo “spettatore solo”, e bendato, secondo il ricordo offerto dallo stesso Munaro, uscisse da uno studio originalmente legato al primo canto dell’Inferno per diventare Edipo, in un’incarnazione di fatto allo spettatore.

Il libro, oltre che di memorie di un regista e di un gruppo, risulta infatti, e soprattutto, dedicato all’esperienza dello spettatore: si potrebbe dunque risalire al titolo del laboratorio che, nel 1996, provò appunto a sviluppare l’idea o l’intuizione dell’anima bendata vagante, da i cinque sensi dell’attore a i cinque sensi dello spettatore, ritrovati nell’esperienza condotta al singolare o “in persona propria”. Ancora appare ampiamente significativa la definizione drammaturgia dei sensi, dove drammaturgia va intesa nel significato ampio del montaggio delle azioni (nel senso aristotelico) e non ovviamente in quello di un ristretto, e sostanzialmente malinteso, uso testuale (da cui discendono categorie come quella di “teatro postdrammatico”, spesso inutili e tautologiche). Quanto alle componenti più strettamente testuali (e che riguardano uno dei cinque sensi, normalmente il solo usufruito in coppia con quello della vista, qui sottratta, dal comune teatro: quello dell’udito), altre riflessioni meriterebbe – a partire dal pezzo dell’Oracolo/Padre che accoglie lo spettatore (La tetralogia del Lemming, alla pagina 33) – il “ritorno del superato” che si serve proprio del dialetto (qui polesano, con tanto di “poro Edipo”), per la riscrittura della materia della tragedia (la categoria freudiana applicata alla letteratura e al teatro in dialetto spetta al mio amico Luca D’Onghia).

Ma qui si rischia di divagare, e converrà sottolineare solo come ciò partecipi, per l’udito appunto, alla complessiva riattivazione sensoriale, tanto più evidente nell’Edipo, posta la sottrazione della vista allo spettatore: quella dei dati olfattivi (il profumo di fiori d’arancio) o tattili (si consideri su tutti l’esempio della lama del coltello appoggiata sul palmo della mano dello spettatore, poi sfilato e lasciato cadere a terra). Il ricordo personale di “spettatore solo” dell’Edipo, esperienza ben presente a distanza di anni nella mia memoria, non solo si è, diciamo così, riattivato alla lettura di queste pagine, ma mi pare comunicabile attraverso il racconto anche a un lettore che non abbia visto o che, addirittura, nulla sappia dello spettacolo o della sua “esperienza” (posto che il verbo spectare suppone un fondamento principalmente visivo).

La seconda tappa – 1997 – comincia a Udine, in occasione di un laboratorio che fiancheggiava proprio una presentazione di Edipo, e riguarda Dioniso e Penteo, che pure presenta un sottotitolo assai marcato quale Tragedia del Teatro. Anch’esso va inteso naturalmente in un senso più piano e specifico, che rinvia ancora all’esperienza dello spettatore. Il laboratorio in questione, con “venti ragazzi”, partiva dal XII libro dell’Odissea, e dall’episodio delle Sirene (che, nel libro almeno, prevede, viene da aggiungere, uno spettatore bendato, oltre che legato e con le orecchie tappate). La parola “ragazzi”, abusata in vario modo, solitamente non mi piace, ma trova, nel lavoro del Lemming, un’accezione assolutamente piana, vera e “onesta”, nell’effettiva destinazione (in senso anagrafico e addirittura scolastico) di un’esperienza di formazione attraverso il teatro, che si riflette infatti in titoli “di repertorio” come Odissea dei bambini di cui si dirà, o, tornando a Dante, Inferno dei ragazzi, e che indica precisamente l’idea o la funzione di un “teatro di ricerca” destinato a queste età o fasce.

Il percorso affrontato in questa seconda tappa, dopo Edipo (e il suo “successo”), conduce a una spoliazione dell’impianto complessivo della tragedia di Euripide, fino a considerare di essa solo la coppia essenziale di Dioniso e Penteo, anzi l’episodio in cui il primo conduce il secondo sul monte Citerone (lo stesso peraltro dell’esposizione di Edipo). Mentre Dioniso è investito quale dio intestatario del genere tragedia, Penteo assume, di fatto, il ruolo dello spettatore, colui che vede senza esser visto le Baccanti, e perciò, in questa risoluzione, al contrario di Edipo bendato, dotato del primato della vista. Da qui – e scendendo dalle premesse culturali o dalle interrogazioni teoriche – prende forma una concreta ipotesi drammaturgica, che suppone dunque un rapporto che preveda per ogni attore-Dioniso, in un piccolo gruppo, uno spettatore-Penteo.

Per Amore e Psiche (1999) il sottotitolo recita favola per due spettatori, concepita per una casa, possibilmente a due piani, con giardino intorno (replicabile fino a sette volte per giorno). Il regista stesso conduce la coppia, facendo sedere i due spettatori in una stanza semibuia, illuminata solo da una candela. Il capitolo dedicato a questo spettacolo comincia, diversamente dagli altri, non dalla narrazione del tempo di realizzazione e dagli antefatti, ma dal racconto di ciò che accade a partire dal momento in cui la coppia di spettatori inizia il percorso. Forse ciò avviene, dal punto di vista della strategia narrativa, per il fatto che i primi due capitoli raccontano anche come il Lemming si sia formato e le prime tappe di una sua “fortuna” o notorietà, anche a partire dalle ragioni più accidentali, e mediaticamente strumentalizzate, della “stranezza” dei precedenti spettacoli (nei tempi felici in cui i giornali si dedicavano comunque al teatro), con il significativo dato che parte dalla massima riduzione del numero degli spettatori.

Odisseo – con una gestazione più lunga e prolungata – e con un primo progetto precedente ad Amore e Psiche, vede un laboratorio multidisciplinare e un primo “studio” a Rovigo, quindi un progetto produttivo e un debutto a Ostia Antica. Viaggio nel teatro – con la stessa declinazione del precedente tragedia del teatro, è anche qui sottotitolo da intendere come riferimento specifico –, nel senso che la creazione sviluppa in un senso referenziale il “contenuto” nella dimensione itinerante, in uno spettacolo concepito per gruppi di spettatori (muniti di pila), in giustapposizione-mescolamento agli attori, divisi per percorsi diversi e simultanei. Differenti le soluzioni e i numeri coinvolti, nel passaggio da luoghi come quello di Ostia Antica alla riconduzione alla sala teatrale e agli spazi che la circondano, in una struttura adattabile a soluzioni diverse.

Infine e ancora – rispetto alla tetralogia propriamente intesa e prima della parte del volume che raccoglie documenti e testimonianze – due appendici o postfazioni allegano altre, più rapide, notizie relativamente a due altri lavori: A Colono, rito augurale per spettatore solo (2001), che riprende ovviamente l’esperienza di Edipo, e L’Odissea dei bambini, in una versione per bambini reali o, se intesi in senso simbolico, in una riduzione “in scala” che prende le mosse da Odisseo.

Togliersi orologio, anelli, catenine, sputare la gomma da masticare, togliersi le scarpe, sciogliere i capelli, e via via negli anni lasciare i telefonini, farsi coinvolgere, lasciarsi andare. Leggiamo più di una volta, nelle porzioni di testo riportate dentro al racconto, queste raccomandazioni che gli spettatori del Lemming sicuramente ricordano.

Un dato tanto più forte ora, nel tempo della “distanza sociale”, si fa paradosso: la natura di questi spettacoli renderebbe possibile, da una parte, la loro presentazione al pubblico nel tempo della chiusura dei teatri o in quello, meno evidente all’esperienza comune, che permette il lavoro di prova e allestimento e, in forma più o meno clandestina, vede non solo il teatro offerto nelle piattaforme streaming dei vari teatri, ma talora, nelle prove di debutto, la presentazione a un pubblico ristretto, di addetti ai lavori o di affini, “a porte chiuse”. Ma, al contempo, queste esperienze – per pochi spettatori o addirittura per spettatore unico – rappresentano l’esatto opposto del “distanziamento sociale” e, oltre e al di là dell’etichetta entrata nell’uso, come teatro della condivisione e della relazione, anche tattile e “fisica”, dunque “sociale” in un senso profondo che il pur abusatissimo termine non cessa di rappresentare.

“Uno dei problemi del nostro lavoro” – scrive ad un certo punto Munaro, parlando di Dioniso e Penteo, ma l’annotazione da puntuale si fa ovviamente di portata generale – “consiste nella difficoltà di provarlo in assenza di spettatori”. Anche per queste ragioni l’esperienza presente, quella del “teatro in tempo di Covid-19”, non può non entrare in gioco, posto anche che la presente nota di presentazione del libro ai lettori di “Engramma”, diciamo così, non è una “recensione”. L’esperienza di questi mesi ci mostra, per gli enti che possono permetterselo (quelli Lirici in primis e poi i Teatri Stabili), “dirette” o registrazioni di spettacoli da teatri senza pubblico presente, e talora (ciò che vale soprattutto per l’opera lirica o il balletto) conservando la ritualità delle “chiamate” a fine spettacolo o degli “applausi” previsti tra i numeri. Mi viene da pensare, rispetto a tale ritualità senza partecipanti al rito, se non in forma supposta, silenziosa e “telematica”, a una forza tanto maggiore che proviene nel confronto col “teatro povero” e per il rapporto serrato, al limite propriamente individuale o duale (non nel senso odierno e corrivo), con lo spettatore.

Tanto più forte risulta, dunque, alla lettura di questo libro, e senza alcuna, si badi, sottolineatura in tale direzione, la dichiarazione di una difficoltà o impossibilità che si inscrive nei “tempi normali”, nel senso di una drammaturgia che attende lo spettatore (nel senso individuale o cellulare del termine) e che può essere solo “prova” di azioni che attendono reazione. Certo ci sono gli stessi partecipanti (un “regista” che non guarda da fuori ma assume necessariamente il ruolo di chi sarà chiamato a partecipare) o le “cavie” dell’esperimento, compagni di lavoro e amici, ma le simulazioni della disponibilità e della difesa, fino al coinvolgimento o alla trance, non sono per definizione esperienze che possono essere simulate in vitro. E questo – senza alcuna retorica – ci attendiamo di riprovare.

Prefazione

Dopo aver pubblicato nel 2010 per i tipi di Titivillus il primo capitolo su Edipo, avrei voluto subito pubblicare l’intero testo che è rimasto invece, per tutti questi anni, a dormire in qualche file del computer allo stato di bozza. Mai fino ad oggi avevo trovato il momento giusto per rimetterci le mani. Un po’ la quotidianità che chiama con i suoi troppi impegni, un po’ la paura di mettere un punto ad un’esperienza che sento ancora assolutamente in fieri.

Seppure nati a cavallo fra la fine degli anni ’90 e i primi del nuovo millennio, i lavori della Tetralogia fanno ancora stabilmente parte del repertorio della Compagnia. Non è mai passato un anno, infatti, che insieme a nuovi lavori, almeno qualcuno di questi spettacoli, se non tutti – in modo del tutto anomalo rispetto alla prassi del teatro italiano – non sia stato rimesso in scena e presentato al pubblico. Essi continuano a rappresentare un banco di prova fondamentale per il completamento della formazione dei giovani attori del gruppo. Ma soprattutto, seppure siano passati quasi venticinque anni dalla loro creazione, questi lavori non sembrano aver perso nulla della loro efficacia e della loro potenza.

Essi si pongono innanzitutto come interrogazione al teatro. Interrogano la sua natura, la sua attualità, la sua funzione. E lo fanno rimettendo in questione e ridefinendo in modo radicale i suoi elementi strutturali: l’attore, lo spettatore, lo spazio scenico, la drammaturgia – conservando una radicalità irriducibile, un punto di vista che abolisce ogni abitudine e che rifiuta ogni mediazione. La Tetralogia rappresenta, nella storia della mia vita di regista e per il Teatro del Lemming, un punto insieme di arrivo e di partenza, il manifesto del nostro credo teatrale, del tutto antitetico, peraltro, ad un mondo che invece continua a muoversi in direzione opposta. Questo teatro “è così importante, così necessario, così rivoluzionario”, ha scritto una mia attrice qualche tempo fa, “che non sai se è parte di un’era passata che abbiamo perso e che rimpiangeremo o se è l’avanguardia, l’antagonista dell’era in cui stiamo entrando”.

Naturalmente non posso sapere in quest’epoca di “distanziazione sociale” quale futuro ci aspetti o se questi spettacoli avranno davvero ancora un futuro. Personalmente però credo che continueremo sempre di più ad avere bisogno di un teatro che sia “diverso”, che non riecheggi, insegua o replichi l’orrore del mondo. E se anche la convivenza con quest’epidemia – che rende rischiosa la prossimità fisica con l’altro – dovesse continuare a lungo, inviterei a pensare al teatro come a un pharmakon. La pretesa irrinunciabile del teatro di essere incontro ravvicinato e relazione, oltre che come veleno può essere pensata come cura: il farmaco di cui abbiamo bisogno per restare umani. Se la funzione dell’arte resta quella di slanciarsi oltre il presente, creando un contrappunto, una compensazione, una differenza, ecco che all’isolamento e alla digitalizzazione del mondo questi lavori frappongono la sensorialità analogica ed espansa di corpi umani che si incontrano, che si toccano. Per questo restano e, credo, resteranno attuali a lungo. Tanto più quando arriverà il momento, finalmente, in cui sarà possibile tornare a guardare un estraneo negli occhi senza più averne paura.

E d’altronde ci voleva forse solo questa apocalittica quarantena, causata da un virus che strangola ed isola il mondo e che costringe ad una sospensione totale, ad indurmi a completare questo testo. Non lo penso comunque, come un punto fermo, ma solo come una fotografia scattata e rivolta all’indietro da un treno in corsa.

La cosa a cui tengo di più, infine, è dire grazie. Grazie ai miei compagni. A tutti quei compagni che non ci sono più e che pure hanno alimentato, per poco o per tanto, questo percorso. Grazie ai compagni che ci sono ora e ancora, che hanno continuato e continuano a dare vita e ad alimentare questa fiamma. Nella mia vita di regista mi sento fortunato ad avere incontrato persone che mi hanno aiutato a concretizzare idee e progetti che spesso sembravano impossibili, persone che hanno avuto fiducia nella mia spesso spregiudicata follia. Dico grazie a questo sole che in questa bella giornata di primavera mi fa tornare dentro a un teatro dopo mesi di assenza. Dico grazie al teatro: mi sei mancato ma adesso già torno da te.

L’ipotesi drammaturgica

L'altro in quanto altro è Altri.

Emmanuel Levinas

Abbiamo letto le Baccanti come una tragedia metateatrale [1]. Abbiamo inteso cioè che Euripide, mettendo in scena il dio del teatro, abbia interrogato la natura stessa del fenomeno scenico, creando, per la prima volta, un teatro in grado di riflettere su se stesso. Da una parte abbiamo in scena infatti il dio stesso della finzione tragica e perciò l’attore per antonomasia (“Bacco è colui che conduce il coro”), dall’altra abbiamo in Penteo la figura ipostatizzata dello spettatore, o almeno di ciò che siamo abituati ad intendere come tale, cioè colui che vuole vedere senza essere visto. Ciò che qui compie Dioniso attraverso Penteo, allora, può essere anche visto come la vendetta del dio contro una falsa idea di teatro, poiché mai come oggi Dioniso appare lontano da ciò che chiamiamo “teatro”. Se confrontiamo infatti la potenza emotiva che il teatro sotto il segno di Dioniso dovrebbe essere in grado di scatenare rispetto alla percezione che attualmente ne abbiamo, dobbiamo ammettere una radicale differenza. Se Dioniso si manifesta infatti nello scatenamento delle emozioni, nella rottura di ogni abitudine e di ogni ordine prestabilito, nell’apparizione inaudita e violenta di un altrove, nella capacità di confondere continuamente i confini dell’illusione e della realtà, allora nulla può essere più lontano dalla sua essenza di ciò che incontriamo normalmente nelle sale teatrali.

Allo stesso modo possiamo riconoscere in Penteo il perfetto paradigma dello spettatore contemporaneo. Pur rifiutando di chiamare sacro il rito dionisiaco (come per noi nulla è più distante dall’intendere sacra una rappresentazione teatrale), Penteo al contempo vuole vedere le Baccanti, come noi gli attori, senza essere visto.

Distanti in modo siderale dallo spirito greco, di cui pure siamo figli, abbiamo da secoli ereditato questo surrogato spettacolare in cui gli attori recitano come se gli spettatori non ci fossero, e nel quale si è ridotti a spiare gli attori nascosti nel buio della sala. Con l’introduzione dei grandi mezzi di comunicazione di massa, questa condizione si è fatta paradigmatica e totalizzante: siamo tutti, in ogni momento, indotti a spiare e insieme nella condizione di poter essere spiati.

Da una parte attraverso i nostri telefonini è sempre possibile localizzare in ogni momento la posizione in cui ci troviamo; dall’altra i media ci propongono continuamente le intercettazioni private dei potenti di turno e delle starlette del momento, così come siamo bombardati quotidianamente da infinità di reality. Tutti spiati e tutti spioni. Possiamo innamorarci di una Natasha che vive a Nuova Delhi chattando con lei su facebook a condizione di non poterla toccare, baciare, odorare… Ma a che cosa serve ormai il nostro corpo? Non certo a viaggiare… Grazie ad un piccolo programmino su internet possiamo visitare tutto il Madagascar in tempo reale e coltivare l’illusione di conoscerlo “meglio che se ci fossimo stati”. Questa distanza, questa assoluta passività in cui ci troviamo relegati quando andiamo a teatro, mima perciò una più temibile passività che è quella delle nostre vite. Ha scritto Umberto Galimberti:

Istituendoci come spettatori e non come partecipi di un’esperienza o attori di un evento, i media ci consegnano quei messaggi che per diversi che siano gli scopi a cui tendono veicolano eventi che hanno in comune il fatto che noi non vi prendiamo parte, ma ne consumiamo soltanto le immagini [2].

La condizione di spettatore/Penteo è ormai comune condizione di cittadinanza. A questa condizione di passività, il teatro sotto il segno di Dioniso contrappone la sua differenza, la sua specificità che è quella, appunto, della condivisione di un’esperienza. Perché questo teatro ci riporta, attraverso la nostra ineludibile partecipazione fisica all’evento, a questo dato elementare eppure così lontano dalla impersonalità sancita dall’era della tecnica: dobbiamo tornare a fare esperienza diretta del mondo – cioè farne esperienza fisica, corporea, sensoriale – perché, come ci ricordava Heidegger [3], si può conoscere il mondo, farne reale esperienza, solo attraversandolo. Mettendo a fuoco la relazione fra attori e spettatori, il teatro di Dioniso ci ricolloca così sotto il segno della vita. Non della comunicazione, non dell’intrattenimento, a cui sembra relegato ciò che ci ostiniamo a chiamare teatro, ma dell’esperienza. E l’intimità pubblica a cui inevitabilmente conduce questa esperienza è l’opposto di quella a cui siamo sottoposti in un reality show nel quale si è indotti a spiare, come Penteo le Baccanti, il piacere e lo strazio degli altri.

A questo sguardo voyeuristico il teatro di Dioniso oppone una relazione fondata sulla reciprocità degli sguardi. Una relazione che non solo è personale, ma è anche intima e condivisa. Perché Dioniso pretende di essere conosciuto in un radicale corpo a corpo, faccia a faccia con il suo spettatore.

Rispetto alle consuetudini della nostra epoca, sotto il segno di Dioniso la presenza dello spettatore deve essere intesa come partecipazione attiva piuttosto che come mera passività. La relazione tragica tra Dioniso e Penteo mima però la condizione, similmente alle relazioni che spesso sviluppiamo nel mondo, di un teatro in cui attori e spettatori sono polarizzati in due direzioni antitetiche che non possono incontrarsi se non per scontrarsi, e in cui Dioniso è qui solo per esercitare la sua vendetta.

Nella nostra costruzione drammaturgica abbiamo cercato di essere assolutamente fedeli alla simmetria presente nel testo di Euripide, scandendo l’azione in tre fasi successive: opposizione – mescolamento – rovesciamento [4].

Queste sono le premesse al lavoro così come erano scritte nelle Note a margine [5] sullo spettacolo che scrivevo nei giorni precedenti al debutto.

Note a margine

1. O la vendetta del teatro

La tragedia offre alla vista sulla scena personaggi ed eventi che rivestono, nell’attualità dello spettacolo, tutti gli aspetti dell’esistenza reale. Nel momento stesso in cui gli spettatori li hanno sotto gli occhi sanno che gli eroi tragici non c’entrano e non potrebbero entrarci poiché, legati a un’epoca interamente trascorsa, appartengono per definizione ad un mondo che non esiste più, ad un inaccessibile altrove. La ‘presenza’ che l’attore incarna a teatro è quindi sempre il segno di una ‘assenza’ alla realtà quotidiana del pubblico. [...] Se uno dei tratti rilevanti di Dioniso consiste, come pensiamo, nel confondere incessantemente i confini dell’illusorio e del reale, nel far sorgere bruscamente l’altrove quaggiù sulla terra, nell’estraniarci da noi stessi e disorientarci, è proprio il volto del dio che ci sorride, enigmatico e ambiguo, in questo gioco dell’illusione teatrale che la tragedia, per la prima volta, instaura sulla scena greca (Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Il dio della finzione tragica).

Ora il problema nasce da questo. Il dio a teatro – che pure un tempo era stato costruito come il suo tempio – ha da molto tempo smesso di sorriderci. Il gioco rappresentativo, esautorato ogni stupore, ci appare ormai come una mera finzione che non inganna più nessuno.

Qualcosa di simile è accaduto, agli albori, con l’invenzione del cinematografo. Le prime proiezioni: un treno in corsa all’interno di una sala e la gente spaventata a nascondersi sotto le sedie. Oggi, seduti comodamente nelle nostre poltrone, il piccolo elettrodomestico imbecille ha perduto da tempo il suo primitivo statuto di “scatola magica”. Abbiamo imparato ad addomesticare ogni qualsivoglia immaginazione. Se ci rechiamo ancora a teatro, quando ci capita, lo facciamo ben protetti dal nostro statuto di spettatori, cioè di voyeurs un poco distratti: non ci può accadere niente di male, come Penteo vogliamo guardare e basta, abbiamo pagato per questo. E poi ciò che accade non è che una finzione – come potremmo dubitarne? Ne avrebbe Dioniso di che vendicarsi.

E allora immaginiamo che Dioniso, dio del teatro e da questo escluso e ripudiato, ridiscenda dal suo Citerone (il luogo del rimosso – la Torre periferica del nostro Edipo) fino al centro della città, per reclamare il suo spazio, il suo diritto all’esistenza – per consumare la sua vendetta.

La vendetta di Dioniso verso Penteo e le figlie di Cadmo include così propriamente la vendetta del dio del Teatro verso un pubblico che ha, da tempo, smesso di comprenderne la reale natura.

Le Baccanti quindi sono qui gli Attori – Penteo e i Cadmei gli Spettatori. Dioniso si rivela nello spazio a lui consacrato: il Teatro. Un Cristo che scaccia i ladroni dal tempio. Tenero agnello e belva sanguinaria. Presenza/assente = assenza/presente.

L’AMBIVALENZA, che è caratteristica prima di Dioniso, si instaura innanzitutto come ambivalenza del rapporto Baccanti (attori) / Penteo (spettatori). Questo rapporto, su cui poi sempre si costituisce necessariamente l’evento teatrale, diventa qui tragico nello speculare rovesciamento dei ruoli, per cui gli spettatori finiscono loro malgrado per divenire attori dell’evento.

È lo stesso loro rapporto a instaurarsi come ambivalente. Contrapposizione frontale e insieme mescolamento, incontro e scontro, dimensione collettiva e percorso individuale, paura e desiderio, rifiuto e seduzione, oscenità e insieme pura dimensione spirituale, sessualità e castità. E tutto ciò si dà contemporaneamente come accadimento concreto e come pura finzione: un attore ti guarda e tocca te spettatore – cosa c’è di più finto? Cosa c’è di più vero?

2. O il ritorno del rimosso

L’universo si spezza metafisicamente tra il cielo e la terra, tra lo spirito e la materia, l’anima e il corpo, dove il valore sta tutto da una parte e il disvalore dall’altra, non perché le cose stiano realmente così, ma perché il valore tende a far passare se stesso come la vera realtà spingendo nell’irrealtà il polo da cui si è diviso. Ma allora il principio di realtà, che in Occidente Platone ha inaugurato con l’iperuranio, è solo l’effetto di una disgiunzione, dove un termine diventa positivo per il solo fatto di escludere l’altro che diventa il suo immaginario negativo (Umberto Galimberti, Il corpo).

La tragedia di Penteo ripropone la tragedia della nostra cultura occidentale: quella della separazione, della dualità. Che è anche dualità di attore e spettatore, di atto e rappresentazione. L’ambi-valenza si è ridotta a bi-valenza. Penteo si afferma come altra cosa da Dioniso – come il suo doppio – il dio gli appare come il suo male incarnato. Ma ciò che gettiamo dalla porta ci rientra dalla finestra… Ciò che soffochiamo finirà per sbranarci il collo. Ciò che rigettiamo come il male nell’altro non è che il nostro stesso male rimosso. Il diavolo (che nelle raffigurazioni iconografiche è così simile alle immagini di Dioniso e dei suoi satiri), rigettato fuori di noi, tornerà a tormentarci. Come Penteo noi vogliamo limitarci a guardare – ridotti al voyeurismo finiremo per essere oggetto dello sguardo dell’Altro, e ad essere esposti al contatto (il grande contagio!). Così coloro che guardano (gli spettatori/Penteo) finiranno per essere guardati. Coloro che sono guardati (gli attori/Baccanti) finiranno per guardare.

3. O la promessa della riconnessione

Il dio è presente quando gli iniziati non si distinguono più dalla parte che recitano, quando il loro corpo e la loro coscienza cessano di opporgli la loro opacità particolare e si sono interamente fusi nel mito. (Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione)

Il mito di Dioniso, di Penteo e delle Baccanti suggerisce anche la strada – pure rinnegata – verso una riconnessione possibile fra umano e divino, fra anima e corpo. Perché il corpo è anima e l’anima è corpo. È spazio fra gli spazi. Riconnessione che si dà nell’accettazione della natura ambivalente dell’intera esistenza umana. Attraverso Dioniso, attraverso l’entusiasmo, attraverso l’ebbrezza della vita, il quotidiano può diventare accadimento sacralizzato: smarrimento della soggettività nello stordimento collettivo.

La con-fusione – che il Teatro e Dioniso instaurano – fra realtà e finzione, fra accadimento concreto e insieme immaginario, pietrifica Penteo (e noi spettatori con lui) ma anche disegna lo spazio felice delle Baccanti. Instaura lo spazio del Teatro.

E tutto accade attraverso la minaccia e il desiderio del contatto (i corpi si confondono) attraverso lo SGUARDO, attraverso la VISIONE [6].

Il processo di lavoro

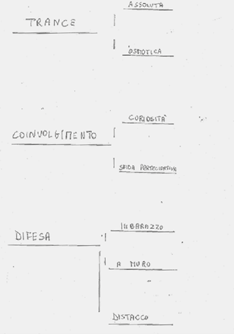

2 | Schema riassuntivo delle reazioni dello spettatore dal DdL di Fiorella Tommasini (Rovigo, 1998).

Se per Edipo mi ero visto costretto a riformulare da zero il lavoro preparatorio degli attori, con Dioniso la situazione si complicava ulteriormente: il lavoro che ci attendeva appariva da subito enormemente più difficile. Innanzitutto, in Edipo lo spettatore era bendato (e perciò naturalmente incline ad essere guidato), in Dioniso non solo ci vedeva ma la seduzione dell’attore doveva basarsi quasi esclusivamente su questo elemento: lo sguardo.

Nell’Edipo, bendando lo spettatore si riesce immediatamente ad avere un reale potere su di lui, perché, menomato dal senso principale (per la nostra cultura eminentemente visuale) è completamente in nostra balìa e degli avvenimenti che noi gli facciamo vivere. Non ha la possibilità di prevenire questi eventi, ma solo di reagire ad essi: proprio come Edipo in balìa del fato. In Dioniso, invece, lo spettatore ha la possibilità di vedere, di porre una distanza, un distacco tra sé e ciò che vede ed esperisce. Occorre così che i nostri occhi siano spalancati, usare il nostro sguardo per affascinare e fasciare gli occhi e i sensi dello spettatore, come una benda, in modo da fargli perdere il senso della realtà, da fargli perdere la capacità di discernere ciò che è vero da ciò che non lo è, ciò che è sano da ciò che è folle. Edipo cieco in balìa del destino, qui in balìa dello sguardo seduttivo di Dioniso: là la cecità permetteva la perdita delle coordinate spazio-temporali e quindi della propria identità storica per assumere quella del mito, qui invece sarà l’insistenza, la fermezza, la tracotanza dello sguardo, il troppo vedere, l’ubriacatura della visione a farne smarrire la ragione.

(dal DdL di Barbara B. – autunno 1997)

E ancora: in Edipo lo spettatore entrava da solo, qui sarebbe entrato in un gruppo – perciò parzialmente protetto dalla presenza degli altri. E soprattutto in Edipo sei attori agivano su uno spettatore, qui il rapporto sarebbe stato alla pari, uno a uno, proprio perché il dio della vita indistruttibile pretende un rapporto personale con ogni singolo iniziato.

Si trattava, comunque, di approfondire e di sviluppare, anche a livello tecnico, quella pedagogia dell’attore individuata proprio a partire dall’Edipo.

Era lo stesso Dioniso a mostrare la via maestra. Il dio, infatti, si rivela, nelle Baccanti, nel ruolo di “attore”, proprio per la sua capacità di sedurre, di incantare e di dirigere le azioni di Penteo. Perciò anche qui l’attore non doveva essere colui che agisce, ma propriamente ed esattamente colui che conduce. “Seguimi sarò la tua guida” ripete, in Euripide, Dioniso ad un Penteo sempre più incantato. E se il compito dell’attore era quello di essere una guida, cioè di guidare lo spettatore in quell’altrove che costituisce lo spazio immaginario e immaginale sempre evocato dall’esperienza teatrale, allora lo spettatore (theatès) era colui che veniva guidato alla Visione (teatro, théatron, è appunto il luogo della Visione) [7].

E di nuovo lo strumento per affinare l’efficacia seduttiva dell’attore, la sua capacità di essere guida, era costituito da quella triade individuata col lavoro su Edipo: Ascolto, Adeguamento, Dialogo. Solo l’ostinata preparazione basata sulla capacità di affinare nell’attore

l’ascolto – l’adeguamento – il dialogo

consentono alla fine allo spettatore di avvertire l’evento come l’inevitabile accadere di una relazione e non come un abuso o una gratuita violenza, che provocherebbe un giusto e netto rifiuto e comunque il fallimento dell’evento poiché inefficace e unidirezionale. E d’altronde non è lo stesso disagio che proviamo spesso andando a teatro di fronte ad attori che non si ascoltano e che agiscono cose che non ci riguardano e che anzi siamo solo costretti a subire? O all’interno del cosiddetto “teatro di coinvolgimento” in cui lo spettatore è più spesso manipolato a forza o ridotto ad una partecipazione ebete da villaggio turistico?

Per fare in modo che questa relazione sia possibile, e cioè che avvenga sempre in termini efficaci, è al contempo fondamentale determinare per ciascun attore una precisa e rigorosa partitura: solo ciò può consentire la libertà di trovare poi il tempo giusto (kairos) per farla accadere.

Come se la qualità e l’efficacia dell’evento non sia determinata tanto dalle azioni che l’attore realizza – e che sono assolutamente predeterminate – ma dal modo, sempre diverso, in cui egli le offre ad ogni differente spettatore. Nessuno deve mai avvertire questa predeterminazione, altrimenti il gioco immediatamente fallirebbe perché sarebbe vissuto come falso.

La partitura si deve collocare poi (come avviene nell’Edipo e nei futuri lavori della Tetralogia), in modo assolutamente pertinente rispetto alla reazione di ogni spettatore partecipante. Ecco perché il kairos diventa per l’attore una conquista da riassaporare ogni volta e ad ogni replica: ciò che conta veramente nello spettacolo è ciò che accade, momento dopo momento, fra attore e spettatore.

Uno dei problemi del nostro lavoro consiste nella difficoltà di provarlo in assenza di spettatori. È evidente che, almeno teoricamente, la questione riguarda qualunque spettacolo teatrale, di cui non è possibile valutare l’efficacia prima dell’incontro diretto con il pubblico. Ma questo è tanto più vero, com’è facilmente comprensibile, per un lavoro che fa dello spettatore un soggetto attivo della drammaturgia e che quindi lo considera parte integrante del lavoro. Nel concreto, come già per l’Edipo, ogni percorso degli attori è stato fissato e poi provato innumerevoli volte su di me, poi sui compagni, riprovato su di me, spesso aggiustato, e riprovato ancora all’infinito. Dopo le prime prove aperte agli amici (le famose “cavie”) e le repliche dello spettacolo al debutto, riuscimmo ad individuare delle caratteristiche generali nelle reazioni degli spettatori [Fig. 2].

Esse passavano da un atteggiamento variamente difensivo, ad una disponibilità al coinvolgimento, fino ad un abbandono totale simile alla trance. Il compito dell’attore era quello di riuscire, qualunque fosse l’atteggiamento iniziale dello spettatore, adeguandosi e dialogando, a condurlo nello stato di trance osmotica che era lo stato ideale nel quale volevamo che egli finisse per trovarsi. Nessuno, ancor più che nell’Edipo, avrebbe accettato a priori, andando a teatro, di trovarsi alla fine, fra estranei, sdraiato su un letto in un confuso mescolamento erotico. Ed era proprio lì che dovevamo condurre alla fine ogni spettatore.

Era necessario, dunque, indurre nello spettatore una leggera alterazione del suo stato di coscienza, una alterazione simile alla trance.

Parlare di ‘trance’ a prima vista può suonare strano e persino fuori luogo. La parola, così impregnata di ambiguità, può evocare immediatamente lo stato estatico dello sciamano e dei suoi adepti quando non il ciarlatano stato allucinatorio prodotto dal mago Silvan. In realtà per ‘trance’ intendiamo uno stato che, anche senza accorgercene, ognuno di noi vive tutti i giorni e, spesso, molte volte in una stessa giornata. Ad esempio, quando guidando una macchina facciamo molti chilometri “soprappensiero” e ci accorgiamo di avere superato autocarri, scalato marce, frenato e accelerato, e non ci ricordiamo nemmeno di averlo fatto. O quando, sprofondati nelle poltrone di un cinema, entriamo a tal punto in quell’illusione, da “dimenticare” completamente la sedia sulla quale siamo seduti e il tempo presente. Perché in effetti lo scopo di qualunque evento teatrale (almeno di quelli sotto il segno di Dioniso) è sempre di “trasportare” lo spettatore in un luogo “altro”: nella grande magia della scena. La tecnica che andavamo sviluppando aveva proprio questo scopo.

Gli spettatori sono sempre portati a rispondere ad una azione (e d’altronde solo i morti non reagiscono) unicamente quando si è in reale rapporto con loro. E questo rapporto si costituisce sulla base della capacità dell’attore di adeguarsi al suo spettatore. Un’esperienza certamente capitata a tanti è quella di guidare su un’autostrada a tre corsie e notare che qualcuno vicino a noi viaggia alla nostra stessa velocità. Se acceleriamo, lui accelera con noi, se rallentiamo, lui rallenta con noi. Quando l’attore comincia ad uniformarsi al suo spettatore egli stabilisce una sorta di bio-feedback: a quel punto lo spettatore avrà la tendenza a seguire il ritmo che l’attore propone. Se l’attore calibra la cadenza, il passo della sua azione al respiro dello spettatore, e poi molto lentamente comincia a rallentare il ritmo, anche la respirazione del suo compagno rallenterà. Se si inizia ad assecondare il comportamento dello spettatore, si è poi in grado di variare quello che si fa ed alla fine sarà lui ad assecondare noi [8].

Nel caso del nostro Dioniso, la partitura dell’attore è costruita in modo tale da pro-vocare un continuo spiazzamento nello spettatore (dove ci si aspetta una carezza ecco che arriva una sberla, eccetera). Ma anche l’inevitabile reazione dello spettatore provoca nella guida uno stupore benefico. Questo continuo scambio, questo spazio aperto alla sorpresa, consente all’attore di attingere a forze inesauribili che alimentano di continuo il gioco, tanto più che la durata dell’evento (sette repliche al giorno) è, apparentemente, estenuante.

Lo spiazzamento dello spettatore, è strano, passa attraverso lo spiazzamento dell’attore: cogli un segnale e prima del pensiero è partita l’azione, quella che ti sembra giusta come risposta al segnale per cercare di condurre l’altro dove vuoi tu, e in questo modo, mantenendo comunque lucidità (una sorta di strana lucidità, non specificatamente cerebrale, ma è come una consapevolezza globale, di tutto te stesso, corpo-anima-mente) hai spiazzato anche te stesso, quasi non ti aspettavi da te quell’azione, quel gesto, quel movimento, insomma quello che è accaduto (e che pure avevi predeterminato). È proprio vero, quello che accade in questo spettacolo è proprio qui e adesso, ed ogni minuto, ogni secondo è un “adesso” diverso. Il tutto miracolosamente dentro ad un percorso, non tanto e non solo il percorso individuale (che ognuno di noi ha) ma nel senso di una struttura, un disegno globale nettamente marcati e predefiniti. Alla fine, e il giorno dopo, sei spossato, e anche se non manca la voglia, l’entusiasmo di ricominciare, sei come un pupazzo che hai fatto girare finché non è finita la batteria, e ora sta lì accasciato su se stesso, in attesa che qualcuno giri la chiavetta e gli ridia la carica, è come se ti avessero assorbito tutta l’energia che avevi dentro. [...] Nell’Edipo l’attore è una guida per un percorso che è “dello spettatore”, un percorso interiore che gli appartiene, in Dioniso, noi siamo guide in un nostro percorso, che lo spettatore forse non ha nemmeno voglia di fare, e con un fine che non è in direzione di una evoluzione, ma di una reciproca distruzione.

C’è un’altra sostanziale differenza dall’Edipo. Mentre là è molto forte il senso di compattezza del gruppo, ci si sente veramente insieme, quasi una cosa unica, in Dioniso si è più soli, l’energia è comune ma siamo soggetti dentro un progetto e con un fine comune, ma soli a portarlo fino all’attimo prima del compimento – momento in cui il gruppo si ricompatta per l’atto finale. Siamo schegge. Mi è venuta alla mente un’immagine: la ripresa di un vaso che si rompe al rallentatore e poi il ritorno dell’immagine, dall’unità allo smembramento, all’unità… (dal DdL di Antonia – primavera 1998).

È uno spettacolo magico. Lo fai dieci volte ma quando la mattina sai che non avrai neanche uno spettatore da incantare ti dispiace. Nessun incontro. Perché è questo che succede: incontri in cui tu dai e loro ti lasciano qualcosa, la loro tristezza, il loro calore, le loro paure, il loro respiro. Tanti spettatori: dopo un po’ è quasi una droga, continuerei, stanchezza a parte, all’infinito (dal DdL di Larissa – primavera 1998).

Il lavoro su Dioniso coglieva il gruppo, frattanto, in un momento di grandi trasformazioni. In quei mesi ricevemmo la notizia che era stata accolta la domanda di finanziamento da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (100 milioni di lire!) a fronte di tutta un’attività da realizzare, soprattutto burocratica e organizzativa, alla quale eravamo ancora del tutto estranei. Si aggiunga che il successo di Edipo ci conduceva, inaspettatamente e fortunatamente, continuamente in giro un po’ per tutta l’Italia. Dopo anni e anni di indifferenza degli addetti ai lavori e di assoluta difficoltà e precarietà economica (precarietà economica che in realtà sarebbe sempre perdurata), si aprivano improvvisamente nuove prospettive. Insomma, come si è già accennato, si stavano creando le basi, finalmente, per potere vivere del proprio lavoro. Tutto ciò coglieva una parte del gruppo completamente impreparata. Per sopravvivere economicamente molti attori coinvolti nell’Edipo avevano anche altri lavori, ai quali non intendevano o non potevano rinunciare e ciò li metteva in seria difficoltà di fronte alla necessità di fronteggiare tutti gli impegni.

All’epoca non avevamo ancora uno spazio fisso di lavoro. Provavamo a Rovigo fra il Teatro di Casa Serena, una sala ricreativa della parrocchia del quartiere Commenda (presa in affitto a caro prezzo), e altri luoghi non teatrali che, più o meno vicini alla città, di volta in volta ci venivano messi a disposizione.

Dopo il debutto, a settembre 1998, anche a fronte di queste difficoltà, decidemmo di realizzare due diverse selezioni (ciascuna di tre giorni) alla ricerca di nuovi attori da coinvolgere nel gruppo e nello spettacolo, in modo da creare una sorta di vivaio a cui attingere di volta in volta per i nostri diversi progetti. Scoprimmo una volta di più che il nostro lavoro aveva questa strana particolarità: metteva gli attori “professionisti” in chiara difficoltà (alcuni di essi risultavano del tutto inadeguati), mentre attirava persone che non volevano fare gli attori e nemmeno fare teatro, ma che volevano diventare attori del Lemming. Scegliere il Lemming come una personale necessità, era e sarebbe rimasta nel tempo una premessa importante ma, ovviamente, non sufficiente.

Forse è difficile comprendere dall’esterno quanto i miti su cui si lavora finiscano per influenzare profondamente e in modo clamoroso le dinamiche di un gruppo. In Edipo emergevano, pericolosamente, strane dinamiche famigliari. In Dioniso l’energia erotica ma anche distruttiva che ne usciva era a volte devastante. Una energia dalla quale, alla fine, non era affatto semplice staccarsi. Insomma, ciò che chiedevo all’attore, in questo spettacolo, era davvero difficile da affrontare. D’altronde come non comprendere il dolore di sentirsi destrutturare pezzo per pezzo? Come non comprendere il disagio di mettersi continuamente a nudo e ad ogni replica ricominciare? Sentirsi come funamboli che danzano su un filo sospeso sull’orlo di un abisso. Per fare gli attori in questo lavoro occorre una devozione speciale, l’oscura personale necessità di rimettersi continuamente in gioco, una sorta di vocazione profonda e sincera. Non è comune e non è per tutti.

C’è qualcosa che mi sfugge ancora; più vado avanti, più faccio fatica a mettere a fuoco. La sensazione che provo è di essere immersa in un sogno. L’Edipo, dopo otto ore di spettacolo, diventa un’altra realtà, la realtà del teatro che corre parallela a quella quotidiana: c’è concretezza e tangibilità; qui rimango otto ore dentro un sogno, un rimanere sollevata, a mezz’aria, senza stare né troppo attaccata alla terra né alta in cielo: non è una posizione, è forse un distacco, il non voler appartenere né ad un elemento né all’altro. Ho la necessità di staccare per ancorarmi a quella che è l’unica e vera realtà, per attaccarmi al suolo. Sono forse più Penteo che Baccante (dal DdL di Barbara B. – autunno 1998).

Ogni azione richiede una forza, un’energia e una precisione non indifferenti che costringe la muscolatura di tutto il corpo ad una tensione e ad uno sforzo per ore. Ma non è questa la fatica maggiore, è l’energia, la tensione, la carica emotiva che devi sempre mantenere, offrire. È l’attenzione. È questo cercare di entrare nell’altro e di “rapirlo” senza eccedere, sempre nella giusta misura, giusta per chi ti sta davanti ed ogni volta è una misura diversa. Sei continuamente in uno stato di vibrazione, di fibrillazione, i muscoli sono sempre tesi, il ritmo del cuore, del respiro sono alterati e poi e soprattutto c’è quella parte di te che non so dire cosa sia, cuore-anima, quel blocco centrale, quasi una parte oscura. Sembra chevenga dalle origini, una centralità animale, tesa all’estremo, sempre pronta a scattare. Un animale all’ascolto di ogni rumore, movimento, pronto all’assalto, per spiazzare, catturare, rassicurare, sedurre, ammaliare, proteggere, sbranare (dal DdL di Antonia – autunno 1998).

Allo stesso tempo questo lavoro, in modo diverso ma complementare rispetto al precedente, forniva all’attore una straordinaria occasione per imparare a mettersi in gioco (lo costringeva), per affinare quelli che restano gli strumenti essenziali di lavoro dell’attore che per me, lo ripeto, sono: l’ascolto, l’adeguamento, il dialogo. Ed in effetti negli anni il lavoro su Dioniso si è configurato come un modello insuperato per la formazione dei nuovi attori, una vera e propria palestra. Mi è tuttora difficile pensare di poter coinvolgere un nuovo attore nel gruppo se prima non ha affrontato e superato questa difficile prova.

Nove mesi di lavoro e lo spettacolo debutta al Teatro Sociale di Rovigo nel maggio 1998. Dopo piccoli e continui aggiustamenti, il lavoro trova la sua forma definitiva al Teatro Raffaello Sanzio di Urbino, nel gennaio dell’anno dopo. Il titolo originario del lavoro (DIONISO – Tragedia del Teatro) è stato modificato dal 2004 nel titolo attuale. Dal 2006 lo spettacolo prevede l’ingresso non più di nove ma di sette spettatori a replica. Ed è a quest’ultima versione che faremo riferimento.

Biografia

Massimo Munaro (Rovigo, 1962) fonda il Teatro del Lemming, di cui è compositore, drammaturgo e regista, nel 1987. Dopo i primi lavori che coniugano gli aspetti puramente evocativi del linguaggio teatrale, avvia una fase di ricerca denominata Teatro dello spettatore, che propone un radicale ribaltamento della prospettiva che fa dello spettatore non più passivo fruitore ma motore stesso della rappresentazione. Negli ultimi anni ripensa la relazione attori e spettatori in direzione della messa in gioco di una, seppure ristretta, comunità. Dirige a Rovigo il Festival Opera Prima per il quale ha ricevuto nel 1996 il Premio Giuseppe Bartolucci. Come compositore, scrive l’opera Sogno dentro Sogno. È ideatore di una originale pedagogia denominata I cinque sensi dell’attore.

Note

[1] È stata letta così, per altro, anche da svariati studiosi che di questo mito si sono occupati nel tempo. Si rimanda in particolare, per una disamina più accurata ed una più ampia referenza bibliografica a M. Massenzio, Dioniso e il Teatro di Atene, Roma 1995.

[2] U. Galimberti, Orme del sacro, Milano 2000, 209.

[3] Cfr. M. Heidegger, Essere e Tempo, Milano 2005.

[4] Cfr. schema strutturale presente nella lettera lasciata alla fine allo spettatore.

[5] Le Note a margine sono state consegnate allo spettatore insieme alla lettera soltanto nelle repliche relative al debutto.

[6] Le citazioni di queste Note a Margine sono da: J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet, op. cit.; U. Galimberti, Il Corpo, Milano 1983; M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Milano 2003.

[7]”Nella forma della tragedia, il teatro è d’altra parte una derivazione di quella situazione festiva che i Greci chiamavano theorìa (una parola, questa, che significa, insieme, “festa” e “teoria”). La theorìa, cioè la festa, è il luogo dove l’uomo è in rapporto al divino [...] il teatro – e la parola théatron è etimologicamente affine a theorìa – è [...] il luogo in cui il popolo contempla non avvenimenti e racconti fantastici, “poetici” o “mitici”, ma il contenuto più essenziale di tutti, cioè la verità e la sua capacità di salvare l’uomo dall’angoscia per il dolore provocato dal divenire e dalla morte”. E. Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo, La filosofia antica e medioevale, Milano 2004, 77.

[8] Questa tecnica ha molte analogie con la tecnica di induzione ipnotica. Cfr. R. Bandler, J. Guider, Ipnosi e Trasformazione, Roma 1983.

English abstract

The book collects the dramaturgies and testimonies of four historical performances by Teatro del Lemming: Edipo, Dioniso e Penteo, Amore e Psiche, Odisseo, plus the two afterwords to the Tetralogy, A Colono and L’Odissea dei Bambini. The narration – also through the critics’ articulated positions, many spectators’ letters and the actors’ working diaries – outlines one of the most unique theatrical and human adventures of recent decades. The focuses of these performances are the ever-present power of myth and the spectators who take on, in their direct sensory involvement, the role of protagonist, for the first time even in a dramaturgical meaning. First of all, The Tetralogy examines theatre. It questions its nature, its newness, its function. And it does so by questioning and radically redefining its structural elements – the actor, the spectator, the scenic space, the dramaturgy – and, at the same time, by preserving an irreducible radicality, abolishing all habits and refusing all mediation. In the history of Teatro del Lemming, it represents a point of arrival and departure, the manifesto of a theatrical creed, that is completely antithetical to a world that continues to move in an opposite direction. "This theater is so important, so necessary, so revolutionary that you don't know if it is part of a bygone era that we have lost and we will regret or if it is the avant-garde, the antagonist of the era we are approaching”.

keywords | Tetralogia; Lemming; mito; spettatore; teatro.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Munaro, Presentazione di: La Tetralogia del Lemming. Il mito e lo spettatore, Il Ponte del Sale, 2021. Con una Nota per lo spettatore di Piermario Vescovo, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 105-127 | PDF