Imparare dalle rovine*

Alberto Ferlenga

English abstract

La convenzione ufficiale vuole che un imperatore romano sia nato a Roma, ma io sono nato ad Italica; a quel paese arido e tuttavia fertile ho sovrapposto in seguito tante regioni del mondo.

(M. Yourcenar, Memorie di Adriano [Mémories d'Hadrien, Parigi 1951], trad. it. di Lidia Storoni Mazzolani, Torino 1988)

Italica.

Come ogni rovina di città, Italica non ci parla solo di se stessa, di quello che è stata all’interno dell’impero a cui dette ben due imperatori, di quello che ha rappresentato nella cultura spagnola. I resti dei suoi monumenti e delle sue case non testimoniano solo la sua potenza perduta. Sono anche altri luoghi e altre questioni ad entrare in gioco quando si percorrono le sue vie o quando si tenta di immaginare una decorosa sistemazione per ciò che ne rimane. Così come Lawrence Durrell in Justine (1957) ricordava che il rapporto amoroso tra due persone ne coinvolge sempre almeno altre due, Walter Benjamin, in Strada a senso unico (1928), parla di città che intrecciano le loro storie, che si confondono tra loro, che si costruiscono scambiandosi forme e caratteri. La vicenda di una città, dunque, non è mai solo la vicenda di quella città; potremo, anzi, dire che tutte le città del mondo concorrono alla formazione di ognuna di esse. Ciò appare con particolare evidenza, come vedremo, quando le architetture che le connotano perdono i segni distintivi della loro appartenenza ad un’epoca o ad una geografia, si fanno rovina, frammento sintetico e irriducibile e, in quanto tali, si sottraggono a molte delle convenzioni attraverso cui vengono riconosciute e dilatano nel tempo e nello spazio le loro affinità.

Ciò ha sempre attribuito un ruolo particolarmente 'attivo' alle rovine. Il fascino che hanno esercitato su viaggiatori ed architetti non ha riguardato solo la possibilità di riconoscervi rimanenze di passate integrità bensì quella di vedervi rappresentato una sorta di tempo sospeso dell’architettura, dentro il quale il superfluo si disperde e l’essenziale si rivela. E dentro il quale non è solo il passato a far mostra di sé ma si possono riconoscere anticipazioni di futuro, come avviene nelle straordinarie vedute romane di Piranesi in cui, tra gli sconvolgimenti e le contaminazioni di ciò che rimane della capitale dell’impero, emergono già visionarie anticipazioni di una città in divenire. Per questo le rovine costituiscono, per gli architetti, un campo straordinario di apprendimento e lavorare a contatto con esse permette di verificare questioni che appartengono all’architettura di ogni tempo. Tra i tanti possibili temi cui si può accennare ne prenderò in considerazione otto, senza pretesa di sistematicità ed affrontandoli prevalentemente tramite l’uso di esempi.

Marteen van Heemskerck, San Pietro in costruzione, 1536.

John Soane, progetto per la Bank of England, 1798, disegno di J. M. Gandy.

Rovine e architettura

Il rapporto tra architettura e rovina, in generale, è stato ampiamente affrontato anche in ragione della sua stretta connessione con alcune delle vicende chiave della storia dell’architettura. Se ci limitiamo a considerare l’influsso delle rovine romane sull’architettura successiva, si va dal ruolo di modello costruttivo assunto da alcune costruzioni sopravvissute al loro tempo, come Les Antiques di Glanum (Saint Rémy de Provence), a quello di riferimento culturale per architetti che in epoche diverse, dal Rinascimento al Neoclassico, hanno tentato di rinnovare i fasti dell’antico. Il rilievo delle rovine è una costante nella formazione di molti architetti ma, in alcuni casi, rivela qualcosa di più delle passioni del suo autore: ciò avviene, ad esempio, nei disegni fatti a Roma da Marten van Heemskerck nel 1536. Il soggetto rappresentato è la Basilica di San Pietro ancora in costruzione in quel tempo ma, forse influenzati da ciò che si poteva vedere a poca distanza – le Terme di Caracalla, la Basilica di Massenzio – i disegni rivelano, soprattutto, come le architetture nel loro momento iniziale (il cantiere) e in quello finale (la rovina) tendano ad assomigliarsi e a far emergere alcune costanti della loro natura.

L’architettura vista in uno stato di sospensione tra completamento e interruzione dimostra l’appartenenza ad un tempo unico ed è probabilmente qualcosa del genere che intendeva dimostrare John Soane, facendo illustrare, nel 1798, il suo progetto per la Bank of England da J.M. Gandy. Il disegno, o meglio il quadro, uno dei più belli nella storia dell’architettura, rappresenta un progetto in forma di rovina e non denuncia solo la passione antiquaria di Soane bensì mette in luce un aspetto importante dell’architettura: il suo essere legata a pochi rapporti, a poche forme che nel tempo si ripetono e che, pur essendo state perfezionate in epoche differenti non appartengono definitivamente ad alcun tempo.

Hassan Fathy, Moschea Dar Al-Islam, Abiquiu, New Mexico, 1980.

Rovine e città

Ciò si manifesta con maggiore forza quando l’architettura ricerca consapevolmente un contatto con il proprio passato ma trapela anche quando, come avviene oggi, ogni legame con esso sembra essere negato. La conferma la possiamo trovare in opere d’autore o in situazioni comuni, in architetture colte o in costruzioni sparse ai bordi delle nostre strade. Tra i tanti esempi che possono essere fatti a questo riguardo, un’opera contemporanea, l’ultima lasciata da un grande maestro, Hassan Fathy, in un luogo lontano dalla sua patria, il New Mexico, ci parla di questa sorta di 'tradizione unica' dell’architettura che la porta inevitabilmente a travalicare i condizionamenti dati dal tempo e dallo spazio. Concepito come una moschea e un centro islamico, realizzato solo parzialmente e per lungo tempo lasciato in uno stato di 'non finito, Dar al Islam – così si chiama l’intervento che sorge nei pressi di Abiquiu – mette in mostra, già nella condizione di cantiere, i suoi legami con altre architetture. I mattoni di fango con cui i muratori portati dall’Egitto l’hanno costruito hanno trovato un immediato rimando nell’adobe dei nativi d’America e degli spagnoli che, poco distante, avevano edificato case o chiese. Le piante sezionate, nelle fotografie che ne testimoniano il temporaneo abbandono, ricordano rovine mediterranee pur fondendosi con il paesaggio desertico del sud degli Stati Uniti. Allo stesso modo, i resti abbandonati di New Baris, altro capolavoro dell’architetto, nell’oasi di El Karga, si fondono con il deserto egiziano ma rimandano ad architetture di altre epoche e di altri luoghi. Di fronte alla necessità di rispondere, in parti diverse del mondo, a problemi analoghi le architetture, anche quando non appartengono ad uno stesso autore o non hanno autore, tendono a generare forme simili. Ciò non è sempre spiegabile facendo ricorso a contatti dimostrabili, sviluppatisi attraverso le varie modalità di trasmissione della conoscenza ma, come ricordava Aby Warburg parlando dell’arte vascolare, ci porta, piuttosto, alla necessità di dare risposta a problemi, costruttivi o simbolici, analoghi.

Parlando di città, il meccanismo delle 'confusioni' tra la rovina e il nuovo risulta ancora più evidente. Il paesaggio contemporaneo è stato spesso equiparato ad un paesaggio di rovine, nel suo essere sconnesso e frammentato, e questo accostamento ha portato ad importanti acquisizioni analitiche e teoriche. Mi limiterò a sottolineare come nel processo di progressiva disgregazione che caratterizza le rovine di un’antica città sia stata trovata più di una somiglianza con il dissolversi della compattezza e dell’unità che appare essere il tratto dominante dei centri urbani contemporanei. Una città in rovina, ancor più di un’architettura in rovina, mette in mostra, al massimo livello, il rapporto particolare con il tempo e lo spazio che le architetture instaurano nella loro fase terminale. In essa, appare con maggior forza la sostanziale vicinanza tra il passato e il presente dentro la particolare connotazione che il tempo assume in ambito urbano. Il tempo della città è, infatti, un tempo del tutto particolare, fatto di un intreccio di accelerazioni, ritorni, rallentamenti, che sovverte di continuo ogni logica cronologica e rende costantemente compresenti tutte le epoche.

Leptis Magna, Libia.

Se consideriamo le cose da questo punto di vista il nostro modo di guardare alle città antiche può cambiare. Possiamo, ad esempio, cogliere quella straordinaria realizzazione urbana che è il complesso severiano di Leptis Magna, in Libia, come una testimonianza puramente storica – lo sforzo eccezionale fatto da una città per celebrare il suo più importante cittadino (Settimio Severo, imperatore romano) – o come un materiale urbano utile ancor oggi. Se così fosse, se sottraessimo la città alla sua odierna natura archeologica e la collocassimo in un universo urbano più ampio, allora quella straordinaria crasi tra architettura e città che si rivela, per citare solo un caso, nella strada-galleria che completa il foro, ci apparirebbe per quello che è: una modernissima anticipazione di quel ruolo particolare che alcune architetture possono assumere nei confronti della città cui appartengono, quando fondono in sé caratteristiche urbane ed architettoniche. Possiamo, insomma, vedere Leptis come uno straordinario esempio dentro ad una storia compiuta, oppure come una collezione di tecniche e soluzioni valide in ogni tempo a cui lo stato di rovina ha dato evidenza.

Chan Chan, Perù.

Allo stesso modo, in un altro continente, possiamo considerare la straordinaria città di Chan Chan, capitale dell’impero pre-incaico dei Moche, in Perù, come una meraviglia tecnica nell’ambito delle costruzioni in adobe, oppure vedere, nel suo essere formata da 10 colossali recinti liberamente accostati, senza apparenti relazioni tra loro, una illuminante anticipazione delle sterminate distese di luoghi chiusi che caratterizzano periferie e suburb del nostro tempo. Quando le case e i palazzi crollano, letteralmente sciolti dall’usura e dai fenomeni atmosferici, si rivela come una città possa essere costruita anche da ciò (enclaves, spazi recintati, vuoti) cui normalmente si attribuisce un significato anti-urbano.

Misiones, La Trinidad, Paraguay.

Al contrario, ciò che le rovine delle Reducciones gesuitiche del Paranà dimostrano, se si riesce a guardare oltre la vicenda storica cui appartengono, è come, nel passaggio, decretato dal tempo, tra ambito chiuso e struttura aperta, la capacità d’ordine di alcune architetture dal forte significato simbolico si trasferisca, con facilità, da una cittadella al paesaggio. Come, cioè, alcuni edifici particolari siano in grado di manifestare il loro ruolo attrattivo indipendentemente dal livello di compiutezza o dallo stato del contesto che li ha generati. Di fronte a navate trasformate in prati cui il cielo fa da soffitto e la foresta da sfondo ci si può limitare a considerare l’aspetto 'romantico' delle rovine, oppure, si può osservare come la capacità 'ordinatoria' di alcune architetture particolari si palesi con evidenza nel modo di riversare il loro significato urbano in un paesaggio che per lungo tempo avevano escluso nella costruzione del loro mondo separato.

Messina 1905, Dresda 1945.

Alcune architetture possiedono dunque una specifica valenza urbana e lo stato di rovina lo evidenzia. Non è solo il tempo a generare quella forma di distruzione che rivela significati nel momento stesso che scarnifica volumi e superfici. La guerra o altri eventi traumatici, come terremoti o inondazioni, producono lo stesso effetto senza che l’uomo abbia il tempo di renderli sopportabili con la cultura o la poesia. Le rovine, come ricordava Ernst Jüngers, sono sempre presenti nelle nostre architetture, ne costituiscono il presupposto, bombardamenti o cataclismi le possono rivelare di colpo. Messina, Berlino, Kabul o Beirut sono la prova evidente di questo legame che coinvolge ogni epoca umana.

Robert Venturi, Denise Scott Brown, Learning from Las vegas, 1972 | Aldo Rossi, La città analoga, 1976.

La sua azione non è estranea alle riflessioni contenute in due libri importanti per la cultura urbana degli ultimi 40 anni: Collage City di Colin Rowe e Learning from Las Vegas di Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steve Izenur. In entrambi i casi la forma frammentaria che costituisce il carattere più evidente della città contemporanea viene analizzata attraverso l’ausilio di letture 'archeologiche'. È ancora una lettura di tipo archeologico quella che presiede alla tavola La città analoga di Aldo Rossi, composta per la Biennale di Venezia del 1976, in cui la complessità di rapporti, rimandi, intrecci che lega città, storie e territori è illustrata attraverso l’uso dell’analogia, assunta come la miglior chiave di lettura per comprendere l’articolato impasto di cui le città sono fatte e in cui un’estrema varietà di componenti si innesta su di una tradizione comune che riporta a pochi archetipi.

Alberto Burri, Cretto, Gibellina, 1984-1989.

Questa particolarità del farsi urbano è stata interpretata, in campo artistico, da Alberto Burri che ha ricordato la scomparsa Gibellina nel suo Cretto del 1984 in cui la città abbattuta dal terremoto del 1968 è evocata nell’essenzialità e nell’astrattezza di un tracciato tridimensionale costruito al vero. Ma se nella realizzazione di Burri, collocata nel sito della vecchia città, le rovine vengono riutilizzate come segno e materiale da costruzione per dar luogo ad un’immagine allusiva, al tempo stesso 'tellurica' ed urbana, esse ricompaiono come parte di una costruzione rinnovata in uno dei progetti di 'ricostruzione' post-bellica più interessanti del secolo passato.

Hans Dollgast, Rovine e ricostruzione della Alte Pinakothek, Monaco, 1955.

Si tratta della ricostruzione della Alte Pinakothek di Monaco, di Leo von Klenze, eseguita da Hans Döllgast nel 1955. Per molti anni dopo la guerra lo scenario in cui l’edificio squarciato dalle bombe si collocava era stato caratterizzato dai cumuli di macerie accumulate intorno a sé che attribuivano alla città una nuova geografia. L’intervento di ricostruzione non propone una semplice opera di restauro o un ripristino, come ancora oggi avviene per molti monumenti tedeschi distrutti dalla guerra. La scelta dell’architetto è quella di assumere le modificazioni provocate dal trauma dei bombardamenti come parte della storia del museo. Conseguentemente a ciò, le 'modifiche' indotte dai bombardamenti o dai puntellamenti non vengono cancellate bensì incluse nel nuovo progetto dell’edificio. La modifica della distribuzione, la messa in mostra del rustico della facciata e della struttura, nei punti in cui la decorazione era definitivamente perduta, appaiono come declinazioni sapienti dei segni lasciati da un momento troppo importante della vita dell’edificio da poter essere cancellato. Anche la distruzione entra a far parte, così, dell’opera concepita da Döllgast conscio che il miglior modo di conservare un edificio è continuarne la vita, in termini di uso e di forma, piuttosto che congelarla legandola ad un unico momento della sua storia. In fondo, come Marguerite Yourcenar ricorda, parlando delle statue antiche, la forma compiuta è solo una parte minima della vicenda del manufatto, posta tra il suo essere stato un materiale ed il suo essere divenuto un frammento.

Lewis Mumford, The city in History, 1961.

Continuità di vita/riuso

Che la forma migliore di conservazione sia quella assicurata dal riuso lo dimostrano, d’altra parte, tutti i principali monumenti pervenutici dal passato e questa è una constatazione e, al tempo stesso, un programma d’azione. Il riutilizzo di strutture fisiche salvaguardate grazie al riconoscimento del loro valore simbolico o materiale, assicura la vita di un edificio più e meglio di qualunque restauro in quanto mantiene in essere relazioni (con funzioni specifiche, con l’esterno ecc.) vitali per qualunque opera architettonica. Ciò può essere frutto del tempo e del mutare delle consuetudini o della consapevole azione di un architetto.

Alla messa in atto di una forma consapevole di riuso che mantenga in vita ciò che è essenziale per un luogo Lewis Mumford attribuisce, ad esempio, già nel 1961, nel suo The City in History, la principale ragione dell’importanza di un intervento come quello di Dimitris Pikionis all’Acropoli di Atene. L’intervento viene comparato ad altri, come la ricostruzione dello Stoà di Attalo, in ragione della sua capacità di determinare non tanto una forma di museificazione in più in una città già piena di musei, quanto un luogo in cui continui a svilupparsi una dialettica tra passato e presente. L’opera di Pikionis, che si sviluppa ai piedi del Partenone, è vista dal grande studioso americano come il tentativo riuscito di inventare possibilità d’uso adeguate per un luogo in cui gli aspetti materiali hanno, da sempre, costituito una parte minima del complesso di relazioni che lega architetture, storia e paesaggio. Ricostruire rapporti visivi, accostare usi sacri e profani, attribuire una funzione attiva e non solo testimoniale a frammenti antichi destinati, altrimenti, all’insignificanza o all’occultamento nelle cantine di un museo appare, allora, come parte di una strategia di progetto e conservazione che sa riconoscere ciò che è essenziale nella vita di un luogo così importante come l’Acropoli.

Duomo di Siracusa, foto di Giovanni Chiaramonte.

.jpg)

I teatri romani di Sepino (Italia) e Bosra (Siria).

Deriva, in fondo, dalle stesse ragioni la meraviglia che desta in noi la vista degli interni della Cattedrale di Siracusa, dove le colonne del tempio di Athena definiscono parte delle navate. L’interesse, anche in questo caso, non è dovuto solo alla bellezza dei manufatti dorici, bensì alla percezione concreta di quanto un’adeguata continuità di usi, resa possibile dalla trasformazione del tempio in chiesa, abbia permesso di preservare e rinnovare un’architettura eccezionale svelando inoltre, dal vero, i legami che uniscono tipologie architettoniche di epoche così lontane tra loro.

Ciò che a Siracusa o ad Agrigento è accaduto alla scala dell’edificio, a Bosra, in Siria, lo si può percepire alla scala della città. Anche in questo caso, la considerazione dell’importanza materiale, simbolica e funzionale dell’impianto urbano, unita al permanere in situ della popolazione, ha determinato il mantenimento in vita di valori storico-urbani. Più che le attenzioni degli archeologi, sono stati, dunque, gli usi degli abitanti a preservare dalla cancellazione le strade romane e i principali monumenti. I capitelli trasformati in sedute o in vere da pozzo, le colonne usate come ingressi di semplici abitazioni ricostruite continuamente sul sito e sul modello di quelle romane non ci tramandano solo forme architettoniche ma anche una parte dei loro legami con la vita quotidiana. Lo stesso teatro della città ha potuto mantenere quasi intatte le sue forme originarie grazie alla continuità d’uso. Lo vediamo oggi incastonato in una cittadella araba ma la storia delle sue trasformazioni ha un interesse particolare. Similmente a quanto avvenuto ad Aspendos, in Turchia, il teatro si è, infatti, trasformato in ciò che simulava: la scena in palazzo, la cavea in corte, il tutto in fortilizio, prima di tornare, di recente, ad essere restituito agli usi originari.

Trasformazioni dello stesso tipo le possiamo incontrare a Orange o in altri teatri, riusati come cittadelle o divenuti parti di città come nel caso del piccolo teatro di Sepino (Molise, antica Altilia) salvato grazie al suo convertirsi nella piccola piazza di un villaggio di pastori. Ma se nel corso della storia il riuso appare generato dalla considerazione del valore materiale o simbolico di un luogo eccezionale oggi, anche nei confronti di ambiti archeologici meno monumentali, l’inserimento di usi compatibili e la ricostruzione di relazioni con il territorio possono costituire un preciso programma di lavoro, alternativo ad una fruizione di tipo esclusivamente museale. Non è solo, infatti, dalla dotazione di servizi di supporto alla visita che un sito archeologico può trarre vantaggio. La collocazione, ad esempio, all’interno di siti archeologici, di funzioni diverse, purché non estranee alla loro storia (termali, agricole, ambientali, artigianali oltre che informative), inserite in particolari 'filiere' didattico-produttive, appare, oggi, come un’opportunità di conservazione ben più realistica rispetto alla prospettiva unica di restauri che dovranno fare i conti con una sempre minore disponibilità finanziaria. Al tempo stesso, tali interventi si configurerebbero come un’ importante palestra di progetto per giovani architetti, archeologi, antropologi, economisti e storici interessati ad un confronto sul campo, al di fuori dei limiti angusti delle rispettive discipline.

Cirene, Libia. La fonte e l'area sacra con il tempio di Apollo.

Il peso delle origini

Tra le questioni cui lo studio di una città archeologica ci porta vi è ciò che potremmo definire 'il peso delle origini'. Come sappiamo, il legame tra un luogo e le sue origini, storiche, mitiche, geografiche ha, nella storia delle città, un peso particolare. In questo nesso è da ricercarsi la ragione stessa della forma di un insediamento e, quasi sempre, ciò ci riporta ad altri luoghi. Si può citare, a questo riguardo, un caso tra i più conosciuti nel mondo antico. Si sa che l’insediamento di Delfi era strettamente legato ad una serie di ragioni di vario tipo tra cui la presenza della fonte Castalia, ma è meno noto il fatto che questo genere di rapporti, particolarmente presenti in una città tra le più sacre per i greci, si ripropone in altri luoghi tramite i vaticini rilasciati al tempio di Apollo a cui si indirizzavano i coloni greci prima di recarsi ad edificare altre città. La fonte, il tempio, il recinto sacro, presenti a Delfi, sono, ad esempio, gli elementi costitutivi dell’impianto di Cirene (Libia) costruita dai transfughi dell’isola di Santorini previa consultazione della Pizia delfica. Il peso delle origini che lega Delfi alla sua fonte e al suo oracolo si riproduce, così, nella città africana ma Delfi è all’origine di molte altre città.

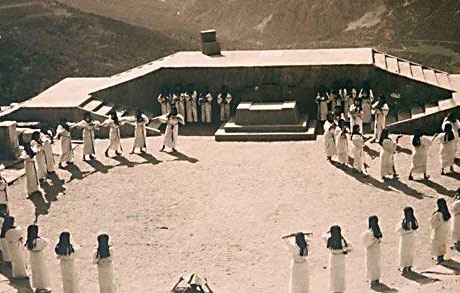

Festival Delfici.

Rapporti di questo genere costituiscono la parte fondamentale di quei significati che in una città l’aspetto formale riflette solo parzialmente. Ripristinare in chiave moderna i legami con questo coacervo di ragioni che lega forme urbane, forme architettoniche, luoghi vicini e lontani nello spazio e nel tempo è stato lo scopo del tentativo messo in atto da Angelos Sikelianos e dalla moglie Eva Palmer, nel 1927 e poi nel 1930, con i Festival Delfici. I festival, parte di una più vasta Idea Delfica di cui il lirico greco era portatore, avevano lo scopo di reinserire la Grecia nel contesto mondiale dopo secoli di emarginazione e decadenza. Il progetto di Sikelianos, la cui principale preoccupazione era quella di non dimenticare la storia del suo paese ma, allo stesso tempo, di non farsi opprimere da essa, prevedeva, tra l’altro, una riattivazione mirata del sito archeologico, e una riconsiderazione di quegli antichi misteri che ne avevano determinato, nell’antichità, l’influenza a largo raggio. Non si trattava di un semplice rilancio turistico della città sacra, dunque, ma del riutilizzo aggiornato dei significati universali di cui la città era stata portatrice. Collocate in questo nuovo contesto ideale, le manifestazioni teatrali o sportive, le mostre d’artigianato organizzate nel sito, venivano sottratte ad una condizione di performance spettacolare o folklorica e, dopo essere state inserite in un sistema aggiornato di relazioni internazionali, utilizzate come innesco per far reagire tra loro storia e contemporaneità. Alla base di tutto vi è l’idea che sia sempre possibile riattivare ciò che sempre un luogo, specie se antico, in modo più o meno evidente conserva: il marchio della sua origine, appunto.

Palmira | Hofstede Van Essen, Veduta delle rovine di Palmira, 1691.

Carlo Rossi, Arco dello Stato Maggiore e Teatro Aleksandrinskij visto dalla via teatrale, San Pietroburgo.

Come si ricordava all’inizio, i legami che si instaurano tra le città sono tra i temi più affascinanti che riguardano l’argomento di cui stiamo parlando. Se è vero che le città del mondo sono legate tra loro da relazioni profonde, in alcuni luoghi ciò è particolarmente evidente. È difficile, per citare solo un caso, non ricordare il legame tra San Pietroburgo e le molte città che, prese a modello, hanno contribuito alla sua ideazione. Forse è meno noto che tra queste, una lontana città siriana, Palmira, oggi ridotta ad un vasto campo di splendide rovine, ha avuto un ruolo speciale. La celebrazione finale di questo lungo rapporto tra due città avviene ai primi anni del 1900 con l’arrivo all’Ermitage delle Tariffe Palmirene, il testo più completo scritto dagli abitanti della città carovaniera diventata potente al punto tale da sfidare, con la sua regina Zenobia, la stessa Roma. Il rapporto tra le due città risale, però, a due secoli prima, quando alcune vedute che la rappresentano vengono viste da Pietro il Grande in occasione del suo viaggio europeo (1700) e inaugurano quell’affinità elettiva che avrà una rivelatrice conferma nell’attribuzione alla città di Pietro dell’appellativo Palmira del Nord. Le conseguenze dirette di queste storie parallele sono gli arditi paragoni proposti, in seguito, tra l’imperatrice Caterina e Zenobia, forse le realizzazioni urbane di architetti come Domenico Trezzini, che inizia il tracciamento del Nevskij Prospekt, sicuramente quelle di Carlo Rossi, lo straordinario autore della piazza del Palazzo d’Inverno e del teatro Alexandrinskji, che, sotto l’influenza delle vedute archeologiche che rappresentano la città del deserto, replicherà nella capitale Baltica le architetture Palmirene.

I materiali principali con cui una città si costruisce sono, dunque, altre città. Ciò non sempre è così evidente come a San Pietroburgo ma in questa particolare forma di intreccio sta una delle principale caratteristiche del modo in cui la forma urbana si riproduce in luoghi diversi evolvendosi ma, al contempo, mantenendo in vita le sue ragioni originarie. Bisogna considerarlo quando ci si occupa di città, sia che si tratti di città che crediamo ormai definitivamente consegnate alla storia, come Italica, sia che si tratti delle periferie odierne dove la pur indiscutibile diversità non si sottrae a questa regola che incrocia distanze evidenti con prossimità nascoste.

.jpg)

Nelly, La ballerina Nikolska al Partenone, 1929 | Edward Steichen, Isadora Duncan al Partenone, 1920.

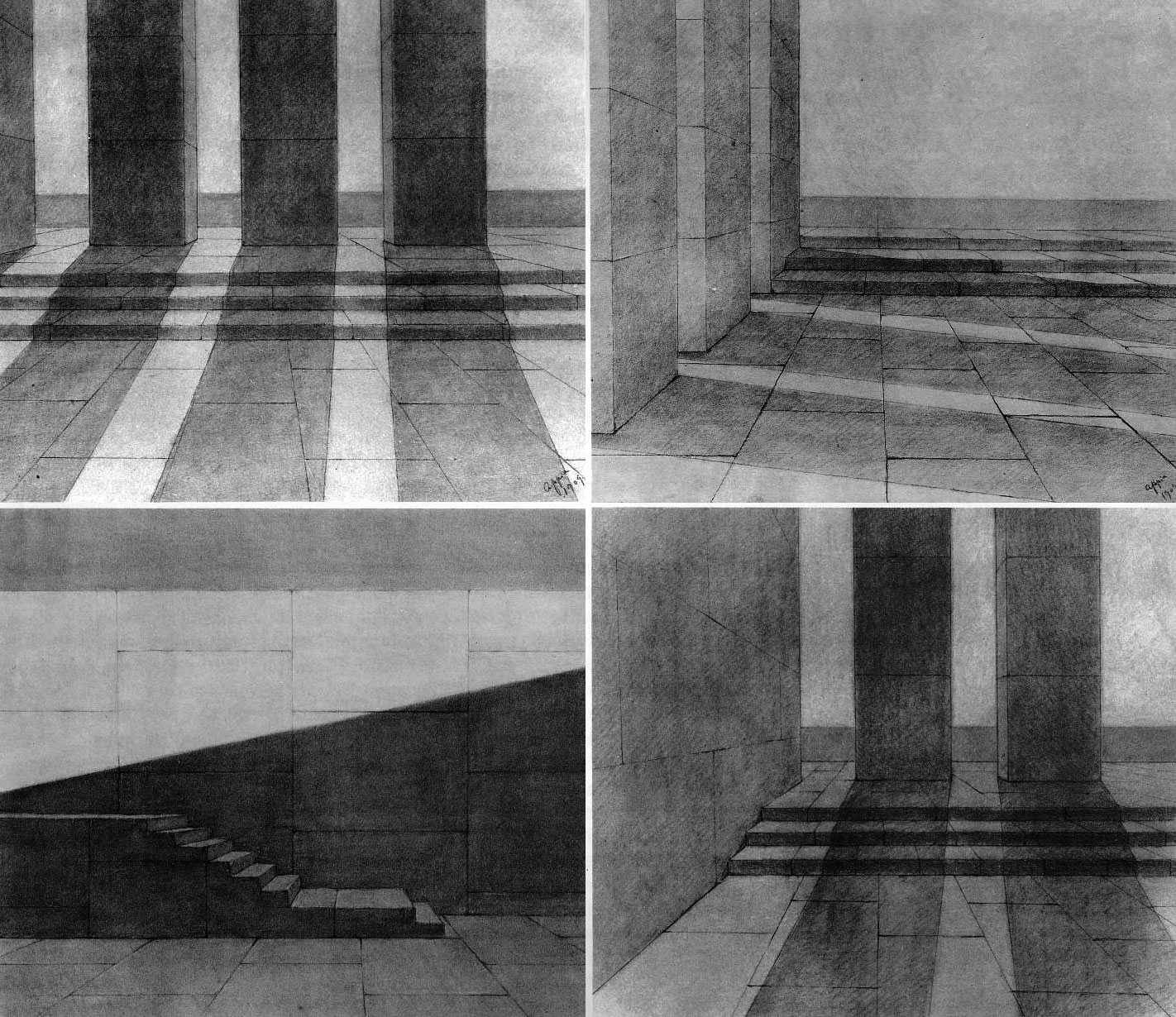

Adolphe Appia, quattro Spazi ritmici, 1909.

Il ritmo dei luoghi

Ma se il peso dell’origine può essere rimesso in circolo da interventi 'sapienti' vi è un altro nodo, inerente il carattere delle città, agendo sul quale progetti consapevoli possono ripristinare relazioni interrotte. Lo potremmo definire come il 'ritmo dei luoghi', quell’insieme occulto di scansioni, geometrie, cadenze, che determina il manifestarsi, in città o paesaggi, di un sistema puntuale di riferimenti e legami il cui apparire è, appunto, legato al manifestarsi di una sorta di ritmo, diverso da luogo a luogo. Una trama che, innervando di sé corpi apparentemente compatti, li disarticola e così facendo li rende comprensibili per parti, unisce luoghi che appaiono estranei e mette in evidenza, al loro interno, una rete ritmata di presenze. Per restare alla Grecia e ricorrendo ad un punto di vista un po’ anomalo rispetto a quello degli storici e degli architetti, potremmo aiutarci, per accennare a questa questione, con la danza. Due fotografie, scattate a distanza di sette anni da famosi fotografi, Edward Steichen, nel 1920 e Nelly nel 1927 possono esserci utili a questo scopo. Gli scatti ritraggono due danzatrici, una delle quali è Isadora Duncan, ritratte tra le colonne del Partenone. Isadora non è estranea al tentativo intrapreso a Delfi da Sikelianos: il fratello Raymond aveva infatti sposato la sorella del poeta ed entrambi, ad Atene, ai primi del secolo, avevano contribuito agli esordi dell’Idea Delfica. L’idea della grande artista americana è che la danza abbia la capacità di entrare in sintonia sia con i ritmi del paesaggio che con quelli dell’architettura e che quindi, esercitata in un certo modo e in certi luoghi, possa contribuire, anche solo fuggevolmente, alla riattivazione di quel rapporto tra architetture e paesaggi che solo può dar ragione di alcuni luoghi. Come la Duncan ben sapeva, ciò che vediamo sulla sommità dell’Acropoli è, infatti, solo una parte residuale di un sistema complesso di significati, forme, legami che metteva in relazione i punti salienti del paesaggio dell’Attica con la storia greca. I resti del Partenone e degli altri templi ateniesi si presentano, oggi, ai nostri sguardi come magnifici frammenti. In tal modo accentuano la loro matericità di rovine ma si prestano ad interpretazioni che nulla hanno a che vedere con la complessità della loro vera natura. Ciò che non è più visibile ma che rimane sospeso nell’aria, è esattamente ciò che i Sikelianos con la poesia, il teatro e il canto, la Duncan con la danza e, come vedremo tra poco, Pikionis con l’architettura, intendono rimettere in azione. Rapporti trans-temporali, movimenti nel tempo e nello spazio che si tenta di evocare per risonanza e per astrazione. La Duncan, riprendendo Whitman, cerca di applicare le sue idee relative al paesaggio anche alla sua terra, ma d’altra parte, qualcosa di simile presiedeva, ai primi del ‘900, anche al disegno degli “spazi ritmici” di Adolphe Appia, pensati per il Dalcroze Institut di Hellerau e, più in generale, agli esperimenti delle avanguardie del secolo.

Percorsi

Ritmo e percorso si completano in molte opere di sacralizzazione del paesaggio. Nelle Vie Crucis, che si innestano nel territorio del nord-Italia grazie all’iniziale opera dei frati francescani che intendono diffondere 'popolarmente' e 'al vero' l’immagine lontana del Santo Sepolcro, ciò è particolarmente evidente, ma anche in lunghe tratte delle vie di pellegrinaggio che attraversano l’Europa o nell’urbanistica 'stazionaria' di S. Carlo Borromeo a Milano o di Sisto V a Roma.

Dimitris Pikionis, parco dell’Acropoli, salita al colle di Filopappo, 1954-57.

La logica e la tecnica di questi interventi è sicuramente ripresa da Joze Plecnik a Lubiana e da Dimitris Pikionis ad Atene in quei percorsi lungo il fiume e ai piedi dell’Acropoli che rappresentano i loro rispettivi capolavori. In particolare, nel caso dell’Acropoli ritornano in versione concentrata molte delle cose cui si è appena accennato. Nell’intervento di Pikionis ritroviamo il ritmo, l’astrazione, il ragionar per frammenti e legami a distanza, l’evocare la storia, uniti alla più specifica volontà di ripristinare, ai piedi del Partenone, una versione rinnovata e frammentaria di quei movimenti che, con le processioni panatenaiche e gli intrecci con il paesaggio, costituivano l’imprescindibile completamento del monumento. Il percorso che si sviluppa nel parco dell’Acropoli è, da questo punto di vista, un fondamentale insegnamento su come, riutilizzando pietre di scarto, resti di poco conto, macerie, e riorganizzando il tutto in nuovi segni, si possano suscitare significati, che non derivino dalla sterile imitazione di forme antiche ma che nascano dall’intreccio di miti, ragioni originarie e contemporaneità. È anche con ciò che si può contribuire al tentativo di difendere i luoghi densi di storia dai molteplici pericoli legati al turismo di massa e da quel genere di usura che non riguarda solo le pietre ma, molto di più, ciò che di profondo esse esprimono. Turismo e comunicazione sono oggi questioni imprescindibilmente legate alla fruizione dei siti archeologici e quegli esperimenti, nati agli albori di una nuova epoca di spostamenti, rappresentano ancora un riferimento importante.

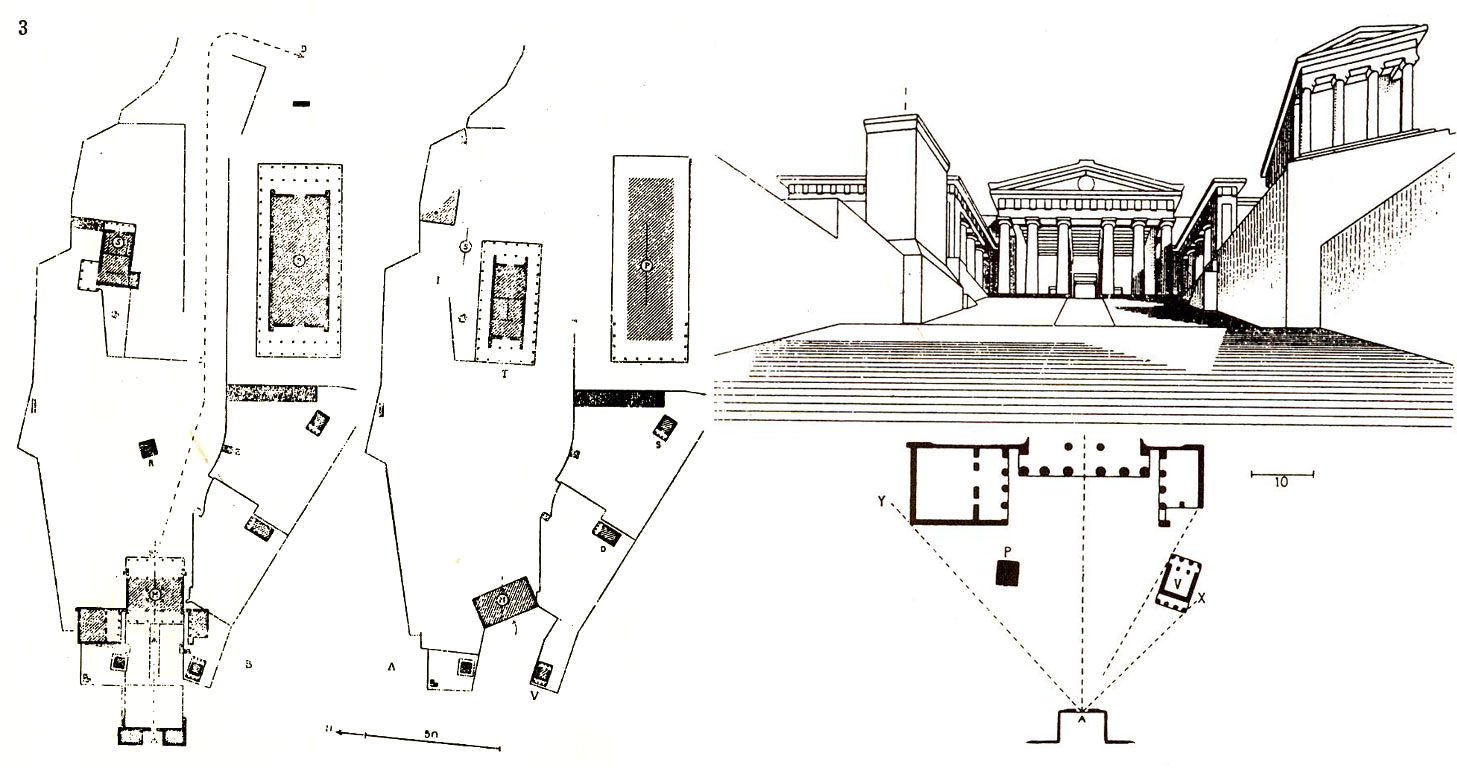

Auguste Choisy, Storia dell’architettura, 1899.

Relazioni visive

Tra le tecniche che possono essere praticate con successo in ambito archeologico, quelle legate alla messa in atto di nuovi dispositivi della visione o al ripristino di vecchie relazioni visive ha una particolare importanza. L’intervento di Pikionis cui si è appena fatto cenno, non può essere letto prescindendo da questa chiave di lettura ma è certo che in questo ambito, nei confronti, almeno, dell’architettura contemporanea, un ruolo di apripista l’ha avuto Auguste Choisy con le pagine sul “pittoresco greco” contenute nella sua Storia dell’Architettura edita nel 1899. I disegni di Choisy – e torniamo inevitabilmente al Partenone – attribuiscono, come si sa, ai greci l’idea di aver progettato la salita all’Acropoli per quadri successivi, regolati da percorsi e angoli ottici. Questa sarebbe, per Choisy, la spiegazione dell’apparente casualità con cui i templi e gli altri edifici o le statue trovano la loro collocazione sulla “Roccia Sacra”. Sia la spiegazione che i disegni, influenzarono grandemente, come sappiamo, gli architetti moderni e Le Corbusier in particolare che li riportò nel suo Vers une architecture.

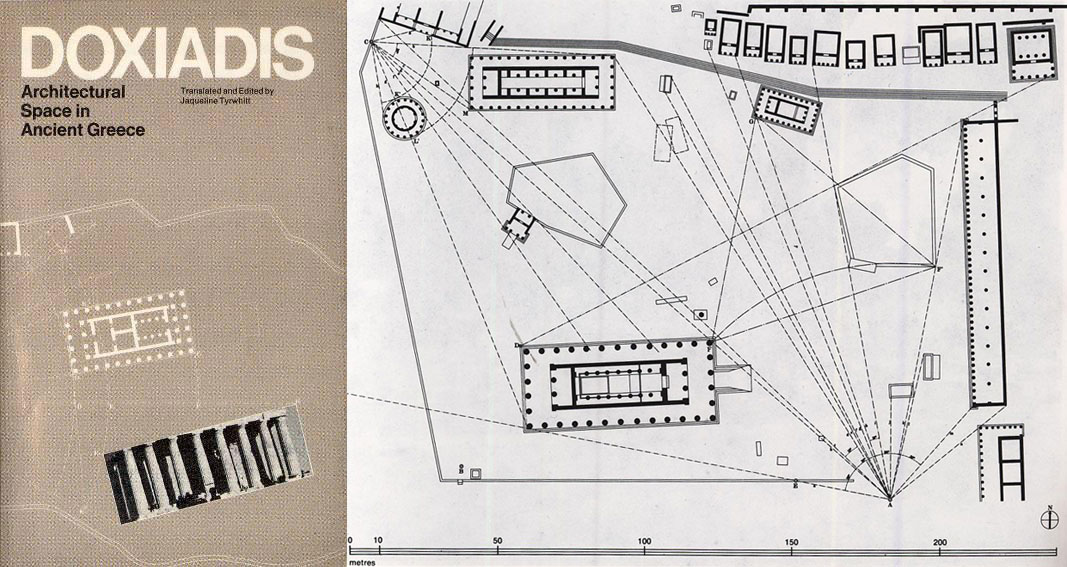

Costantinos Doxiadis, Architectural space in ancient Greece, 1937-77; recinto sacro di Olimpia.

Fu però un altro architetto e planner greco che, intrecciando le intuizioni di Choisy con gli insegnamenti del suo maestro, Pikionis, tentò una sistematizzazione di quelle stesse regole azzardando l’ipotesi che non solo i recinti sacri ma anche gli aggregati urbani fossero legati, per i greci, da logiche direttamente derivanti dal rapporto con i percorsi e dalle relazioni ottiche tra edifici e i paesaggi. Gli insediamenti studiati da Doxiadis dimostrano come una città possa essere fatta da elementi isolati e non solo da parti compatte, ma queste considerazioni hanno ancor oggi un’importante valenza se le applichiamo ad un mondo andato in pezzi dove i rapporti visivi e le regole ad essi legate diventano, lo strumento che può aspirare ad inserire particelle di senso in cumuli di frammenti. Ma già nell’esperienza di Doxiadis passato e presente si incontrano. Gli studi fatti sulle città greche gli permetteranno di pianificare uno degli esperimenti urbani più importanti del secolo, Islamabad, la nuova capitale del Pakistan, una megalopoli concepita come un insieme di piccole città.

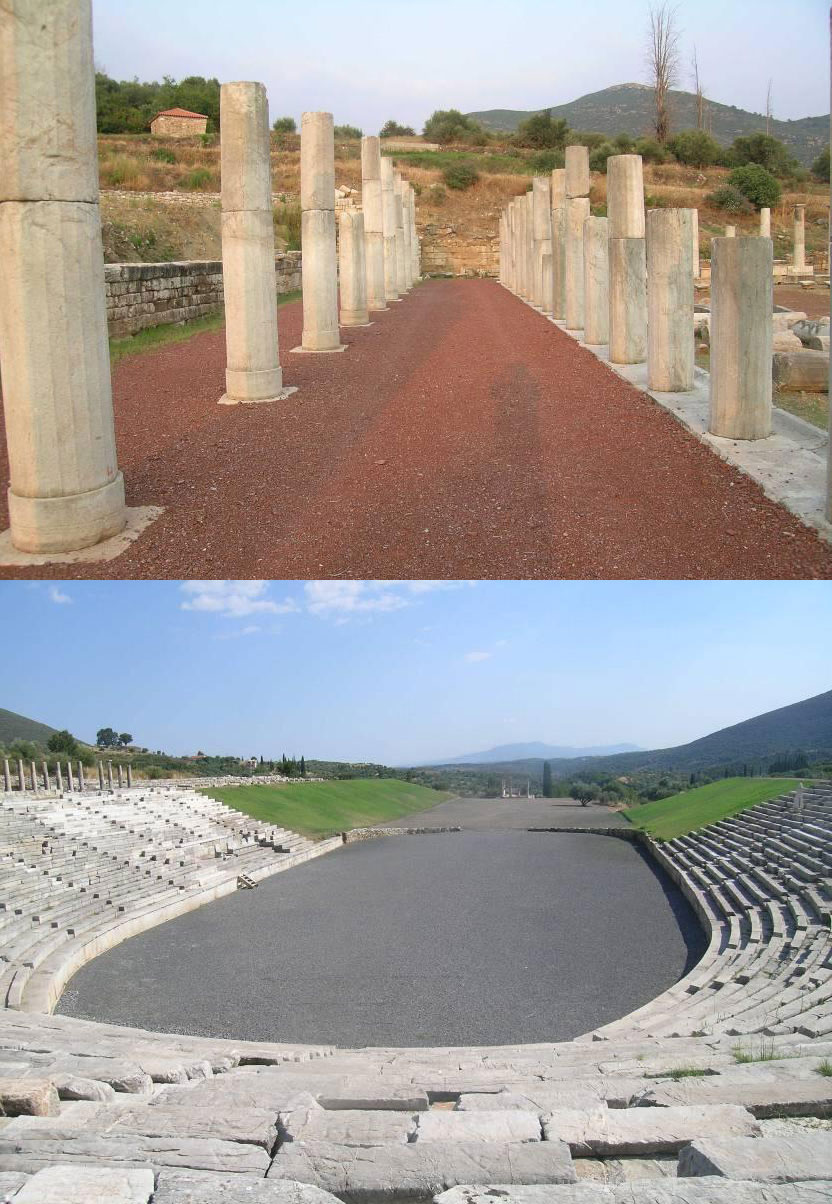

Messene, Grecia.

Materiali

Possiamo, dunque, considerare ritmi, angoli di visuale, percorsi, come materiali del progetto, di un progetto che esula dal campo esclusivo dell’archeologia e dai luoghi dell’archeologia per affrontare la città contemporanea, a conferma di un rapporto 'fluttuante' tra l’architettura e il tempo. Ma tra questi 'materiali' anche i materiali propriamente detti costituiscono un importante strumento per ripristinare relazioni. Attraverso i materiali ed il loro uso transita, infatti, la storia e si fissano i legami spazio-temporali. Anche da questo punto di vista potremmo ritornare a citare gli stupefacenti recinti di Chan Chan per il modo in cui i grandi muri di fango, lisci o traforati, si trasformano, in strade, mura, piazze, ridotte all’essenza e, a partire dalla terra lavorata delle loro mura, instaurano un rapporto a distanza con la montagna sacra fatta della stessa terra. Casi più recenti, per esempio i restauri archeologici di Messene, dimostrano, che riportare i materiali alla loro colorazione originaria o 'rappresentandola' in altro modo, con terre o sabbie dove risulti assente, può sortire il risultato di rimettere in contatto luoghi e materiali. La cosa è particolarmente evidente quando lo stato di rovina inaugura, come abbiamo già visto, una relazione più stretta con il paesaggio da cui quei materiali provengono.

Ma il più importante dei materiali per una città è, come è stato ampiamente detto, un’altra città. Ciò vale per le città di ogni tempo, qualunque sia lo stato in cui si trovano e le particolarità che le contraddistinguono. Per il passato e per il presente. Ciò ci porterebbe a nuove considerazioni, a riflettere su come il concetto di analogia e le conseguenze del suo operare nella storia rivestano una grande importanza in ambito urbano. Sarebbe però un altro racconto e per accennarvi, basti, come conclusione, una delle frasi finali della Morte di Virgilio (1945) di Herman Broch in cui, nel delirio del poeta, i luoghi si confondono ed emerge, così, la natura più profonda delle città di ogni tempo.

“….A Roma…??!” – Com’era strano non dover rivedere Roma! Tuttavia, dov’era Roma? dov’era lui? dov’era che stava disteso? Era Brindisi questa? Dov’erano le strade della città? Non si perdevano lontano, nel nulla, intricate l’una nell’altra, confuse con quelle di Roma, di Atene, e di tutte le altre città del mondo? Porte, finestre, muri, ogni cosa mutava di sito in uno scambio continuo e ogni sguardo e ogni uscita conduceva nell’incertezza, ed un unico paesaggio era la terra senz’ombre, immagine di una sola città; inaccessibili i punti cardinali, nessuno sapeva bene dove fosse l’oriente.” (H. Broch, La morte di Virgilio [Der Tod des Vergil, 1945], trad. it. di Aurelio Ciacchi, Milano 1962).

English abstract

Ruins always have played an “active” role. Not only they could fascinate travellers and architects as the remains of ancient integrities, but also they could represent a kind of suspended time for architecture, where the superfluous is left aside and essential is revealed. It's not just the past that shows through ruins, quite often it is also the future that can be precognized through them, like in the Roman views by Piranesi, where, among the contaminations of what is left of the Roman Empire we can forsee the city that will be. This is why ruins are, to architects, a field of knowledge and working near them let you test timeless architecture issues

Il testo è stato pubblicato in Itálica: tiempo y paisaje, a cura di A. Tejedor Cabrera, Universidad Internacional de Andalucía UNIA, Sevilla 2013, pp. 18-45.

keywords | Ruins; Marguerite Yourcenar; Mémories d'Hadrien; City; Benjamin; Strada a senso unico; Continuity of life; Reuse; Origins; Rhythm; Feast; Architcture; Tradition of the classic; Archeology.

Per citare questo articolo: Imparare dalle rovine, a cura di A. Ferlenga, “La Rivista di Engramma” n. 110, ottobre 2013, pp. 13-36 | PDF dell’articolo