Parole malgrado tutto

Anna Banfi

English abstract

Un passo nella neve è sufficiente a scuotere la montagna

Edmond Jabès

Offerte a San Lazzaro in una chiesa di L'Habana

A guardare L’Habana dall’alto, si vede una grande macchia di luce concentrata in un raggio di pochi chilometri: tutto intorno buio pesto, spezzato qua e là da luci tenui, sparse, lucciole. Questa la prima immagine di L’Habana: un uovo all’occhio di bue, dove il giallo intenso è dato dalle luci dei grandi hotel e delle vie illuminate a giorno, regno fasullo frequentato solo da ricchi occidentali. Intorno, la città vera, in costante penombra.

Fino a qui, nulla di strano: sembra infatti la descrizione tipica di un agglomerato urbano che ha il suo centro illuminato e la sua periferia che va di metro in metro spegnendosi. Ma L’Habana non è una città qualsiasi: riveste un ruolo così particolare nell’immaginario di intere generazioni che quella netta divisione tra luce e ombra diventa più sconcertante e significativa. La capitale di Cuba sembra infatti racchiudere nella sua realtà fisica il segreto del mondo contemporaneo: la contrapposizione netta tra due mondi, “il primo – per dirla con Survivances des lucioles di Georges Didi-Huberman – inondato di luci, il secondo attraversato da barlumi”.

La luce hollywoodiana del primo mondo acceca, inibisce la vista degli occhi e della mente: pare non lasciare scampo, pare non lasciare possibilità di espressione individuale. Il buio del secondo mondo scoraggia, respinge e non sembra suggerire altro che la scomparsa. Ma se è vero che nell’ombra è facile scomparire, è pur vero che è solo nell’ombra che la luce può esaltarsi e che un fiammifero può trovare ossigeno per accendersi: e, si sa, le lucciole s’illuminano solo se intorno c’è ossigeno sufficiente.

Il mondo illuminato artificialmente, quello che acceca e annebbia la vista, ha confini ben definiti, come il centro di una città: in esso è impossibile scorgere la presenza di lucciole, perché la luce nella luce non trova espressione. Il mondo in penombra, invece, è molto più vasto, non ha confini, perché sta ai margini del primo, e da esso si dirama fino a luoghi di cui non supponiamo nemmeno l’esistenza: le strade che lo percorrono si perdono nell’orizzonte, tanto da far pensare di non avere fine. Qua e là, lungo queste strade, si incontrano uomini e donne straordinari, uomini e donne che il buio dell’orizzonte fa risaltare per la luce che emanano: barlumi che resistono malgrado tutto, sono le lucciole a cui fa riferimento Survivances des lucioles, in cui Didi-Huberman confuta le teorie secondo le quali le lucciole sarebbero scomparse. Esse sopravvivono, invece: “Alcune sono proprio accanto a noi, ci sfiorano nel buio; altre se ne sono andate oltre l’orizzonte, cercando di ricostruire altrove la loro comunità, la loro minoranza, il loro desiderio condiviso”.

Le lucciole sono scintille di umanità, una comunità clandestina che invia segnali per intermittenze. Lucciola – sostantivo che sa aggettivare: immagini-lucciole, “immagini sull’orlo della scomparsa, sempre mosse dall’urgenza di fuga”, sapere-lucciola, “un sapere clandestino, geroglifico, delle realtà costantemente sottoposte a censura”, e parole-lucciole, che si oppongono alle “parole-riflettori”, quelle che accecano e stordiscono. Le parole-lucciole sono quelle che resistono alla censura politica e sociale, quelle che nascono dal buio di un carcere come Robben Island, dalla solitudine condivisa dei campi di sterminio o dal silenzio di un esilio imposto o volontario. Parole di donne e uomini per i quali scrivere, come diceva Maurice Blanchot, significa farsi eco di ciò che non può cessare di parlare. Mezzo di espressione della lucciola, la parola diviene lucciola essa stessa. Tanto più potente e incisiva quanto meno continua è la luce che trasmette: è l’intermittenza a sottolinearne la forza, sono i passaggi dall’ombra alla luce e dalla luce all’ombra che ne impreziosiscono il lampo e il fulgore. È il silenzio a dare senso alla parola che da quel silenzio ha origine, perché la scrittura, per diventare eco di ciò che non può cessare di parlare – è sempre Blanchot che lo ricorda – deve in un certo modo imporgli silenzio.

È proprio l’alternarsi di parole e silenzi a dare origine al libro: senza lo spazio bianco che separa una parola dall’altra, senza quella assenza di inchiostro che è sosta tra un pensiero e l’altro, il lettore non potrebbe fare della sua lettura un cammino di meditazione. La parola è luce, inchiostro, ferita; il silenzio è buio, bianco, deserto. Che il pensiero non possa fare a meno di nessuno di questi elementi e che il libro nasca dall’alternarsi di segni e assenza di segni, ce lo insegna Edmond Jabès. Scrive ne Il libro della sovversione non sospetta: “Nell’immensità d’una distesa di sabbia chi oserebbe ricorrere alla parola? Il deserto risponde soltanto al grido, all’ultimo grido già avvolto dal silenzio, dal quale sgorgherà il segno: poiché si scrive, sempre, lungo i confini indeterminati dell’essere”. Il grido di Jabès è il lampo della lucciola, è il suo irrompere in un silenzio monotono, tombale, perché “ogni parola pronunciata è sovversiva alla parola taciuta”.

A cercare una definizione che si avvicini a quella che Didi-Huberman dà delle lucciole, si può forse pensare a un passo del capitolo dedicato a Denton Welch – pittore e scrittore di inizio Novecento pressoché sconosciuto in Italia – delle Cronache letterarie anglossassoni di Mario Praz, e in particolare alla sua definizione di un certo tipo di autori che, pur vivendo ai margini della grande famiglia degli scrittori e rimanendo spesso fuori dai manuali di letteratura, si distinguono per sensibilità e raffinatezza: “Come le effimere, essi si librano nell’aria per poche ore, sorprendono per la delicata filigrana delle loro ali sproporzionate e fragilissime, e un momento dopo sono esanimi sulla terra che non riescono neanche a segnare della loro impronta”.

Lucciole ed effimere, dunque. Ma in natura c’è una differenza fondamentale tra lucciole ed effimere: le effimere sono talmente fragili da vivere solo un giorno. La lucciola sopravvive, invece, e diviene faro per chi naviga nel buio: il suo esistere è segno di resistenza, è segno di sovversione, un segno con cui marchia il suolo, un terreno sul quale sta, insiste e non muore. Le lucciole di Didi-Huberman sono gli imperdonabili, coloro che resistono al “generale orrore del mondo che muore intorno e si decompone” esercitando – così, appunto, Gli imperdonabili di Cristina Campo – una “selvaggia e composta reazione”. Gli occhi, il tratto distintivo degli imperdonabili, volti riconoscibili tra mille, per un particolare, per una sfumatura che li rende eccezionali. Occhi forse riconoscibili solo da occhi di altri imperdonabili. Cristina Campo dedica una bellissima pagina alla descrizione degli imperdonabili: “Si vede talvolta in un treno, in una sala d’aspetto, un volto umano. Che ha di diverso? [...] Gli occhi non diffidano né sollecitano, non divagano e non indagano. Occhi in nessun attimo assenti, mai interamente presenti. Ai giorni nostri tali volti, comuni nei quadri antichi, sembrano sigillati da una invincibile malinconia. Pure, nel treno, nella sala d’aspetto, essi gonfiano l’animo di gioia, di un accresciuto, appunto, sentimento di vita [...]. Si dice rapidamente: ‘Occhi consapevoli’. Sono, in realtà, occhi eroici. Hanno guardato la bellezza e non ne sono fuggiti. Hanno riconosciuto la sua perdita sulla terra, e in grazia di ciò l’hanno guadagnata alla mente”.

Le lucciole hanno coscienza – storica, politica e, perché no?, poetica – della realtà: ne riconoscono il degradare, ne leggono i limiti e ne comprendono le crisi. Se decidono di stare nell’ombra non è per annientarsi, ma per poter splendere di più: scompaiono eppure sono presenti (a se stessi e al mondo). Elogiato da Hannah Arendt in L’umanità in tempi bui, Lessing riuscì a fare proprio questo: anche nella solitudine e nella disarmonia che sentiva di avere rispetto al mondo, rimase “radicalmente critico e, paragonato alla sfera pubblica del suo tempo, totalmente rivoluzionario”. Come sottolinea Arendt, il suo ritirarsi nel pensiero non coincise affatto in un ritiro nel proprio sé: Lessing tenne infatti sempre presente “il reale rapporto con il mondo e la reale posizione nel mondo delle cose e degli uomini che attaccava o lodava”.

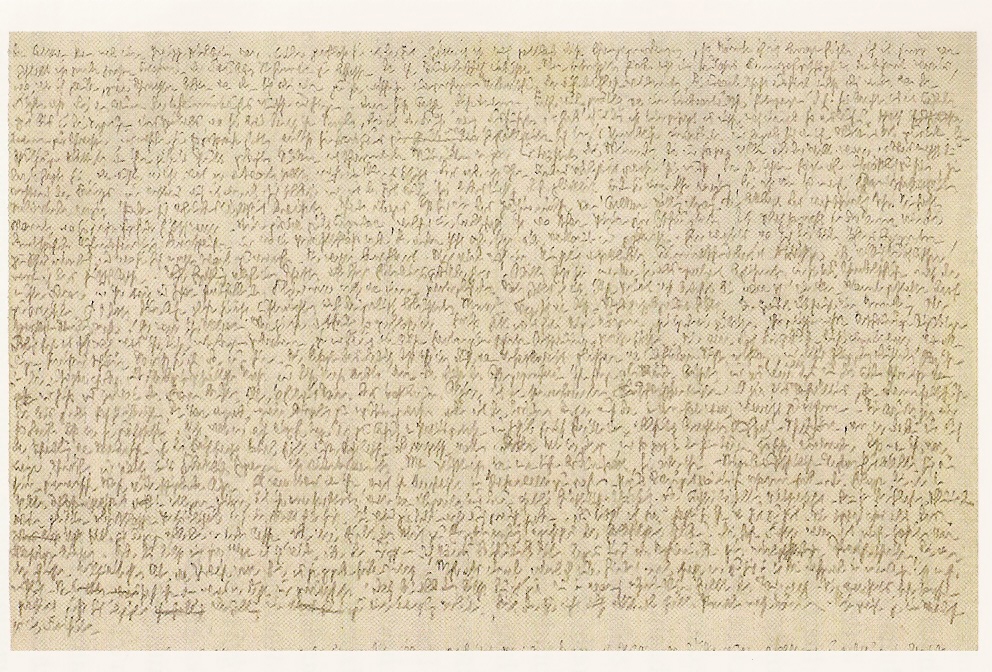

Robert Walser, microgramma

Se a Lessing mancò “l’armonia felice e naturale con il mondo”, così fu pure per Robert Walser, il re degli scomparsi, che decise a un certo punto della sua vita di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica a Herisau, in Svizzera, e lì, nell’inattività creativa, concludere i propri giorni: inattività, perché dalla clinica non uscì una riga scritta da Walser, ma non assenza di pensiero, stando al testo che Carl Seelig scrisse raccogliendo nelle Passeggiate con Robert Walser i dialoghi vivaci con l’amico Robert proprio negli ultimi anni della sua vita. Come le lucciole, Walser non amò il mondo con le sue luci accecanti, preferendo invece “la nebbia e la penombra del bosco”. Furono gli anni della Seconda Guerra Mondiale quelli che Walser trascorse nella clinica di Herisau. Pur distante dalla scena, egli comunque non si sottrasse al suo ruolo di voce critica del tempo in divenire: nel suo viaggio verso se stesso, Walser infatti non perse lucidità e acume nella lettura degli eventi a lui contemporanei. Riflessioni profonde su Hölderlin, Dostoevskij, Eichendorff e Keller si intrecciano così a caustiche analisi politiche sulla Germania e i tedeschi. Scomparire senza sottrarsi, dunque.

Se è vero, come dice Hannah Arendt – e come ricorda Didi-Huberman –, che “il senso di un’azione si rivela solo quando l’azione [...] diventa una storia suscettibile di narrazione”, è pur vero che un’esperienza – o un’azione, appunto – si compie solo quando viene raccontata, in un salotto di fronte a tanti uditori, come in una stanza di un manicomio o durante una passeggiata nelle valli svizzere con l’amico più caro. Il racconto – come la ‘natura umana’ di Arendt o come la ‘lucciola’ di Didi-Huberman – si manifesta con più forza nell’oscurità: in essa risalta e segnala una possibile via d’uscita. Voce potente che nasce dall’oscurità è quella di Emily Dickinson, poetessa che dal mondo si ritirò giovanissima, ma le cui parole e pensieri sembrano amplificati proprio dall’oscurità della casa in cui presero forma: “Accendere una lampada e sparire – / questo fanno i poeti – / ma le scintille che hanno ravvivato – / se vivida è la luce / durano come soli – / ogni età una lente / che dissemina / la loro circonferenza”.

Non è il buio a doverci intimorire, dunque. Di ‘tempi bui’, per usare un’espressione di Brecht, è piena la storia: periodi più o meno lunghi in cui fecondi scontri culturali e politici lasciano il passo a un silenzio artificiale, irreale, periodi in cui lo spazio pubblico è ad esclusivo uso privato. Piuttosto, è la decisione degli individui di astenersi dal pensiero a doverci intimorire: è la loro scelta – perché di scelta si tratta – di annullarsi e di perdersi nel tessuto del mondo non per alimentarlo, ma per rinunciare a se stessi e alla possibilità di incedere e incidere in esso. Questo ci deve – o ci dovrebbe – intimorire. Non essere in armonia con il mondo, non “fare pace” con esso è invece un atteggiamento sano: la questione – come dice Hannah Arendt – “è sapere quale misura di realtà occorre mantenere anche in un momento diventato disumano, se non si vuole ridurre l’umanità a vuota parola o fantasma. In altri termini, fino a che punto rimaniamo obbligati al mondo quando ne siamo stati espulsi o ci siamo ritirati da esso?”.

Mantenere un legame con il mondo è tanto più difficile quanto più il mondo diventa un oggetto estraneo: non più il tessuto nel quale intessere relazioni, esperire ed esercitare la propria libertà di movimento, ma un luogo ostile, che non ci corrisponde e nel quale appare evidente come non sia possibile trovare spazio per la costruzione di sé – come individui e come membri di una comunità. L’allontanamento forzato o volontario dal mondo appare allora l’unica soluzione possibile. Ma è proprio in questo momento che una visione pessimistica e rinunciataria può e deve lasciare spazio a un moto di sovversione, tanto più efficace e decisivo perché in controtendenza.

Il legame con il mondo rimane sempre. Anche quando ci si pone ai margini, anche quando ci si ritira da esso. Le lucciole ci insegnano allora che dentro o fuori dal mondo ha senso esistere solo se alimentiamo il pensiero con l’azione e l’azione con il pensiero, nel tentativo costante di rischiarare l’oscuro dei silenzi che ogni epoca attraversa. Perché si impari così a non cogliere solo il nero cupo dell’orizzonte, ma anche il chiaro bagliore delle lucciole. E perché si impari così a diventare, noi stessi, lucciole.

Riferimenti bibliografici

- Hannah Arendt, L’umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing [1961], Cortina, Milano 2006

- Maurice Blanchot, L’espace litteraire, Gallimard, Paris 1955

- Cristina Campo, Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 2008

- Emily Dickinson, Tutte le poesie, a cura di Marisa Bulgheroni, Mondadori, Milano 1997

- Edmond Jabès, Il libro della sovversione non sospetta [1982], SE, Milano 2005

- Mario Praz, Cronache letterarie anglosassoni, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1966

- Carl Seelig, Passeggiate con Robert Walser [1977], Adelphi, Milano 2008

English abstract

The article deals with the behaviour of the fireflies in the dark, as a metaphor of the relationship between the society and those people who choose to live at its margins. The author quotes many contemporary scholars, poets, and philosophers, such as Georges Didi-Huberman, Robert Walser, and Hannah Arendt.

keywords | Dark; Light; Fireflies; Society.

Per citare questo articolo / To cite this article: A. Banfi, Parole malgrado tutto, “La Rivista di Engramma” n. 84, Ottobre 2010, pp. 47-52. | PDF