Il teatro infatti deve assolutamente

poter restare una cosa superflua,

il che significa, beninteso,

che per il superfluo allora si vive.

Bertolt Brecht

Con il suo ultimo spettacolo Albero senza ombra, presentato per la prima volta in Italia quest’estate a Piove di Sacco (PD) nell’ambito del Festival “Scene di Paglia” e riproposto all’inizio di novembre a Milano, a inaugurare la stagione del Teatro Guanella, César Brie racconta un viaggio durato un anno e mezzo, un viaggio doloroso a cercare la verità del massacro dei campesiños avvenuto l’11 settembre 2008 nel Pando, una regione della giungla boliviana. Le fonti ufficiali parlano di undici morti e centinaia di feriti, ma sono decine gli scomparsi – uomini, donne e bambini – a cui nessuno ha dato ancora un nome. Il primo risultato di questo viaggio è un documentario, Tahuamanu, con cui Brie cerca di illuminare attraverso immagini e interviste le tante zone d’ombra di quell’undici settembre. Undici settembre: una data che trentacinque anni prima aveva già segnato la storia del continente sudamericano. Nel 1973, il Presidente del Cile Salvador Allende si suicida: barricato nel palazzo presidenziale, assediato dalle forze armate di Pinochet; il Presidente si toglie la vita, atto di resistenza estrema di fronte alla violenza del golpe militare. Un anniversario di sangue, dunque, una data destinata a passare alla storia perché tinta del rosso del sangue di chi cerca di resistere.

Con Albero senza ombra, Brie dà voce alle vittime della strage del Pando: una dopo l’altra, esse compaiono sulla scena e raccontano la propria storia. Un viaggio dantesco, quello di Brie, a incontrare i defunti e ad ascoltare le loro storie. Un viaggio che vuole ridare dignità alle vittime. “Secondo voi com’è il regno dei morti? Dov’è l’Ade? In Bolivia, nella giungla, l’Ade è fatto di fosse comuni che nessuno ha trovato. Ci sono stanze, nel regno dei morti, chiuse a chiave. Dentro ci sono rapporti di polizia, archivi giudiziari, false autopsie, referti medici, cartelle cliniche, carte da bollo. C’è un ufficio pubblicità e telegiornali. E ci sono prigioni piene di persone imbavagliate, anime che aspettano ancora giustizia”: con queste parole Brie apre lo spettacolo e il pubblico diventa testimone di un viaggio nel regno dei morti.

Sud America, Bolivia e César Brie in Albero senza ombra

L’attenzione per l’Ade – quasi una tensione verso il mondo dei morti – è un filo rosso che percorre tutta l’opera di Brie, è l’anima del suo teatro. Nelle campagne povere del Sud America, come nelle ricche città occidentali non c’è spazio per la pietas, non c’è spazio per il rispetto che si deve a chi muore e a chi quella morte piange. Un morto che non ottiene sepoltura è un uomo a cui viene tolta la dignità; un familiare a cui si nega un cadavere su cui piangere è un padre, una madre, un figlio che non ottiene giustizia. Questo insegnano gli antichi, questo insegna Omero. Nell’Iliade che César Brie ha riscritto e messo in scena dieci anni fa con il Teatro de Los Andes si rivela tutta la forza di questa lezione: “C’è una visione del cadavere che corrisponde allo sguardo di chi lo ammazza e una visione che proviene dallo sguardo di chi lo ricorda” (C. Brie, I Greci siamo noi, in L’Iliade del Teatro de los Andes, Pisa 2010, p. 113).

In occasione della prima milanese di Albero senza ombra e della recente uscita del video L’Iliade del Teatro de los Andes, abbiamo incontrato César Brie. Conversare con César Brie significa intraprendere un viaggio. Dall’Argentina all’Italia, dalla Danimarca alla Bolivia, Brie porta con sé le sfumature così diverse dei paesi in cui ha vissuto, costruito e lottato. Teatro di frontiera di un artista apolide, il suo. Un artista che con il suo lavoro e la sua vita ha fatto delle parole di Pino Cacucci - grande viaggiatore e messicano di adozione - il motto di tutta un’esistenza: “Le radici nella vita di un uomo sono importanti, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per camminare”. Forse proprio questa capacità di trasformare lo stato di appartenenza a una comunità soltanto in una condizione di nomadismo che permette di diventare davvero “cittadino del mondo” – una trasformazione che non è oblio delle origini ma coscienza di dover costruire il proprio sé in un altrove – ha consentito a Brie di trovare, senza forzature, frammenti di presente in testi come i poemi omerici.

Iliade (2000) e Odissea (2009) sono spettacoli che hanno rappresentato due tappe fondamentali nel percorso del Teatro de los Andes, una comunità teatrale nata nel 1991 in Bolivia e con la quale Brie sta oggi consumando una dolorosa separazione. In un’intervista rilasciata a Fernando Marchiori nel 2010, Brie spiega così la scelta di lavorare su un testo come l’Iliade: “(…) ero reduce dalla violenza della dittatura argentina. Ero tornato in Sud America, dopo tanti anni in Europa, andando a vivere in Bolivia, che era allora una di quelle democrazie che io definisco, un po’ brutalmente, le ‘figlie sceme’ delle dittature… perché i violenti, i dittatori non hanno perso, hanno vinto e, incapaci di governare, ci hanno poi lasciato queste ‘democrazie’ (…). Da queste condizioni sono derivati una profonda ingiustizia sociale, un debito immenso, accresciuti dalle ricette del neoliberismo, tentate in America Latina, che hanno affamato e reso la Bolivia ancora più dipendente dai paesi ricchi, l’ultimo vagone di un treno condotto da altri. Questa miseria (…) avrebbe provocato l’ennesimo ritorno alla violenza ma senza più neanche una speranza di riscatto (…). La sensazione che avevo era che se non ci fosse stato un cambiamento radicale nella società, (…) ci sarebbe stato un bagno di sangue, perché la situazione era insostenibile (…). E sentivo che senza più un ideale, una speranza di liberazione, quale era stato il socialismo, venuto a mancare nel mondo intero, la reazione della gente sarebbe stata solo la violenza cieca, disperata. (…) Mettendo in scena l’Iliade, volevo avvertire del pericolo, volevo gridare: “Attenzione, sta tornando la violenza”. Nel mondo intero, ma soprattutto in America Latina. E lo spettacolo lo abbiamo fatto un anno prima che cadessero le torri gemelle, un anno prima che cominciassero a cambiare le cose nei nostri paesi, prima che in Bolivia si votasse per un governo che avesse almeno un programma popolare, com’è stato per il governo Morales” (C. Brie 2010, pp. 129-30).

È la lettura dell’ultimo libro dell’Iliade che spinge Brie a iniziare il suo lavoro di riscrittura del poema omerico: Brie scopre nel dolore di Priamo che chiede la restituzione del corpo di Ettore il dolore di tutti i parenti dei desaparecidos. “Questo è veramente un tema centrale dell’Iliade: il destino dei corpi. Ed è anche uno degli elementi cruciali della memoria nell’America Latina straziata dalle dittature: dove sono i nostri cari? Cosa avete fatto di loro? I militari argentini non hanno capito che facendo sparire i corpi degli assassinati, scaricandoli in mare dagli aerei, in pasto ai pesci, risvegliavano qualcosa di profondo, di atavico, qualcosa che è alle sorgenti dell’uomo: il destino dei corpi, la memoria dei defunti, il rispetto della morte” (C. Brie 2010, p. 120). Ed è soprattutto Polidoro a incarnare questo destino dei corpi nell’Iliade di Brie che sceglie, sulla scia di Euripide, di aprire lo spettacolo con il fantasma del bambino troiano:

Oggi è il giorno scelto dal destino

per spingere alla morte Polissena, mia sorella.

E io, io sventurato, per ottenere un sepolcro

affiorerò, affiorerò sulle rive del mare.

Zio!

Ho pregato gli dei più potenti

affinché mi concedano una tomba

e rendano le mie ossa a mia madre.

Durante la nostra conversazione, Brie ci spiega che dietro la figura di Polidoro c’è uno studio che ha fatto su Theresienstadt, un campo di concentramento vicino a Praga, dove erano rinchiusi soprattutto artisti e bambini: “Ho usato la poesia di un bambino che muore e su quella ho costruito il testo di Polidoro”. I figli sono lo specchio della morte, scrive Sartre nella sua autobiografia: non è un caso che Brie scelga di aprire uno spettacolo sulla violenza della guerra con la voce di un morto ammazzato, un morto-bambino, uno dei figli – il più piccolo – del re di Troia, la città distrutta, la città che non è più. “Avere figli ti cambia la vita e la visione della guerra diventa ancora più terribile: quando hai un figlio, cominci davvero a temere la morte, perché temi che tuo figlio muoia”. Il primo sguardo su dolore e violenza è dunque quello ingenuo di un bambino che chiede alla madre: “Com’era la nostra casa? Com’era Troia?” e che candido incalza: “E la guerra? Dimmi, com’era la guerra?”

Brie ha lavorato a lungo sui personaggi, riducendone di molto il numero rispetto alla versione omerica: restano sulla scena eroi che in Omero hanno ruoli secondari. Elena, Menelao, Paride, Nestore e Diomede lasciano la scena a Dolone, Briseide e Licaone. In essi Brie trova frammenti di presente, spunti dai quali partire per raccontare storie attuali. Le lacrime di Briseide diventano così le lacrime di una ragazza argentina arrestata nel 1978 e torturata nella Escuela de Mecánica de l’Armada (ESMA) a Buenos Aires, il più grande centro di detenzione e tortura durante la dittatura: entrambe schiave, non possono più scegliere nemmeno per chi piangere e devono mascherare un dolore reale, fisico, con uno finto che si accorda con lo stato d’animo dell’aguzzino:

Noi schiave piangevamo

Patroclo morto. Ma non era vero.

Piangevamo per noi,

per il nostro destino di prigioniere di guerra,

di schiave, di oggetti, di donne sole.

Ognuno piangeva il suo dolore.

La fine di Dolone – “il primo interrogatorio di terzo grado della storia della letteratura” (C. Brie, op. cit., p. 116) – ricorda a Brie quella di un prigioniero nel campo di concentramento di La Perla, a Córdoba, in Argentina, un uomo che per evitare la tortura collabora e consegna ai suoi aguzzini molti innocenti: "Quando lo legarono e lo condussero al camion che portava i prigionieri alla fucilazione, piangeva e urlava: 'Ma io ho collaborato, ho collaborato'…" (C. Brie 2010, p. 17).

La riflessione di César Brie sull’esercizio della violenza che trasforma gli uomini in oggetti parte da Simone Weil: la lettura del saggio L’Iliade poema della forza – Brie lo ripete più volte nel corso della nostra conversazione – ha illuminato tutta la riscrittura del poema omerico. Il prigioniero è inerme di fronte al suo assassino, cede e cessa di vivere già nelle fasi che precedono la sua morte: Licaone, di fronte alla certezza della morte, si inginocchia, non fugge e non si difende, ma lascia che la spada di Achille affondi nella sua clavicola. Leggere l’Iliade attraverso gli occhi di Simone Weil consente dunque a Brie di evidenziare nel poema omerico un filo rosso preciso, tragicamente attuale: il dolore e l’umiliazione che provoca la pratica della tortura, una violenza condivisa da tutte le guerre. Omero mette in crisi una certezza estetica che Brie aveva prima di leggere l’Iliade e gli insegna così che è possibile rappresentare la violenza: testo e coreografie procedono in dissonanza (quando l’azione è violenta il testo è metaforico e viceversa) e danno vita a un’armonia che riproduce in scena lo spettacolo della morte.

Non solo violenza, però. L’Iliade di César Brie è anche poema della compassione, risposta alle atrocità della guerra. Con Simone Weil, Brie legge nella compassione una forma di lotta che sa declinarsi in termini di non violenza efficace e talvolta persino di violenza necessaria, resistenza attiva di fronte ai crimini delle dittature. Il volto della resistenza nell’Iliade di César Brie è quello di Victoria, figlia di Rodolfo Walsh, giornalista e scrittore argentino, assassinato il 25 marzo 1977 dai militari che l’anno prima avevano rovesciato il governo di Isabelita Peron e instaurato la dittatura del Generale Vileda. Rodolfo Walsh è un intellettuale impegnato nella lotta contro la violenza del governo militare e costretto per questo alla clandestinità. Il giorno prima di morire – desaparecido, Walsh scrive la Carta abierta de un escritor a la junta militar, una lettera di denuncia dei crimini commessi dal governo Vileda, accusato della scomparsa di 15000 persone, della morte di altre 9000 e della detenzione illegittima di 10000 dissidenti. La lettera (firmata e con gli estremi della carta di identità in calce) si chiude così: “Queste sono le riflessioni che nel primo anniversario del vostro infausto governo ho voluto far pervenire a voi, membri della giunta, senza la speranza di essere ascoltato e con la certezza di essere perseguitato, ma fedele all'impegno assunto tempo addietro di prestare testimonianza nei momenti difficili”. Sulla sua scrivania, la moglie trova un biglietto: “Non siete voi a ucciderci, siamo noi che decidiamo di morire”. Sono le ultime parole che la figlia Victoria, anche lei come il padre membro dei Monteneros (l’ala tercerista del peronismo rivoluzionario), aveva pronunciato poco prima di suicidarsi, per non cadere nelle mani degli agenti dell’ESMA.

Nell’Iliade di César Brie Victoria Walsh è Polissena: è il padre Rodolfo a trovare nei tratti della principessa troiana quelli della figlia morta suicida:

Vittoria, guardami, leggo l’Iliade,

la guerra di Troia.

C’è Polissena, una delle figlie di Priamo.

Mi ricorda te, figlia mia.

Ribelle, ostinata, orgogliosa… impossibile.

Polissena fu sgozzata in onore di Achille.

Aveva ventisei anni mia figlia Vittoria

quando la uccisero.

L’Argentina somigliava sempre più

a un sobborgo di Troia.

(…)

Decine di soldati circondarono la casa.

(…)

Mia figlia conosceva il trattamento

che Esercito e Marina

riservavano ai prigionieri

e sapeva che il peccato

non era parlare ma essere catturati vivi.

(…)

Parlò con voce alta e decisa:

“Non siete voi a ucciderci – disse ai soldati.

– Siamo noi che abbiamo scelto di morire”.

Poi si portò la pistola alla tempia

e sparò.

(…)

Muoiono nel buio i perseguitati

e a noi resta la memoria come unico cimitero.

(…)

"Il sangue bagnava le braccia del padre

mentre la portava a Troia e piangeva.

Per un figlio che muore non c’è riparazione".

È a Rodolfo Walsh e a Marcelo Quiroga Santa Cruz che César Brie dedica la sua Iliade. Nel programma di sala si legge: “Dedichiamo l’Iliade a due persone che hanno vissuto sulla propria pelle, nel ventesimo secolo, il dramma che narriamo: Marcelo Quiroga Santa Cruz, drammaturgo, intellettuale e politico boliviano ucciso durante il colpo di stato del 1980, di cui si sta cercando ancora il corpo, un corpo reclamato e, in modo silenzioso, oltraggiato; e Rodolfo Walsh, scrittore e giornalista argentino assassinato nel 1977 durante la dittatura Vileda”. Due desaparecidos, dunque. Due uomini la cui morte ha mostrato quale senso profondo può avere la vita.

Salvador Allende (a sinistra), Rodolfo Walsh (al centro) e Marcelo Quiroga Santa Cruz (a destra)

Il presente irrompe continuamente nell’Iliade di Brie a ricordare, a esplicitare questo legame profondo tra poesia omerica e realtà contemporanea: la prima diventa specchio della seconda e le presta le parole che non sa più trovare. La violenza di Agamennone diventa così la violenza di tutti i signori della guerra e la guerra di Troia diviene figura per tutte le guerre:

Agamennone è furioso.

Non conosce il perdono.

Sale su un aereo, sgancia Little Boy

su Hiroshima, su Nagasaki.

Innalza piramidi di teschi

in faccia alle città conquistate.

Bombarda Hanoi, bombarda Belgrado,

bombarda Amburgo, Londra, Panama.

Invia truppe in Angola e in Mozambico.

Tortura i prigionieri, costruisce i gulag,

Auschwitz, l’ESMA, La Perla, Dachau.

Bombarda Baghdad. Apre gli stadi,

li riempie di immigrati. Invita a passeggiare

con il testamento sotto il braccio,

invita a tacere, a non protestare.

Bombarda Groznj, invade la Cecenia,

bombarda Belgrado.

Agamennone: la forza, la furia,

il dolore, la pena, la morte,

il destino, il nulla, lo stivale sul viso,

il viso nel fango, la parola zittita.

Violenza, violenza, violenza, dolore.

Nove anni dopo l’Iliade, Brie mette in scena l’Odissea. Ancora i testi antichi, ancora Omero a raccontare l’attualità del Sud America: Ulisse è un emigrante che, come tanti boliviani, ha lasciato il proprio paese. Nel programma di sala si legge: “Mentre montiamo l’Odissea, la Bolivia si incendia (…). A Sucre vedo gli indigeni presi in ostaggio, picchiati e umiliati. Sentiamo sul collo il fiato del fascismo. Di questo passaggio della storia boliviana restano tracce nel nostro lavoro: la profezia di Tiresia diventa lo sguardo di un emigrante che torna dopo vent’anni. La cacciata e umiliazione di Ulisse per mano dei pretendenti ha il tono e le parole delle aggressioni razziste. I pretendenti, figure che erano lontane dalla mia sensibilità, acquistano senso quando diventano un gruppo di maschi che violentano Penelope e le schiave”. Nell’opera di Brie, sono i versi antichi di Omero a insegnare parole a chi non ne ha e a riscattare dall’afasia chi ha invece storie da raccontare.

E questa capacità che ha la poesia di Omero di dare voce a chi vive costretto nel silenzio e nell’oblio si svela anche in altri luoghi e in altri tempi. Sconcerta e turba insieme la scelta di una donna che, rinchiusa nella Risiera di San Sabba, sceglie come incipit al proprio dolore, l’incipit omerico “Cantami o diva del Pelide Achille l’ira funesta”: apre così questa donna la sua ultima lettera incisa sul muro di una cella e alle parole di Omero fa seguire le sue, un elenco dei famigliari arrestati con lei il 21 settembre 1944. Quella sarà l’epigrafe della sua tomba: morirà lì, in quei luoghi, mentre ai suoi parenti, nominati ed elencati come in un catalogo omerico, toccherà la deportazione ad Auschwitz.

"Ho sempre pensato che Omero non fosse un greco, ma un troiano: uno schiavo che doveva cantare le lodi dei vincitori": la lettura di César Brie rivela un’interpretazione acuta dei poemi omerici. Omero descrive così bene il dolore dei vinti da sembrare uno di loro, ci dice Brie, e questa capacità – così evidente anche nei testi di Eschilo ed Euripide – è uno dei punti di forza del ‘canto’ degli antichi che sa dare voce a vincitori e vinti. Nei versi di Omero, come nel teatro di Dioniso, si ripetono – per confondersi e corrispondersi – suoni, voci e silenzi di chi vince e di chi perde.

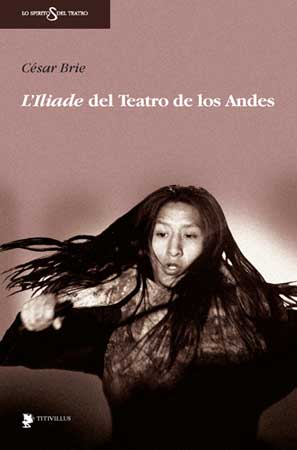

Iliade del Teatro de los Andes, copertina cofanetto dvd e libro (a sinistra), scene da Odissea (al centro e a destra)

L’arte per l’arte non ha senso. Ce lo ripete più volte César Brie: l’arte deve avere a che fare con la vita, altrimenti non parla di nulla. È al percorso artistico del poeta cileno Vicente Huidobro che pensa Brie quando parla di un’arte vicina alla vita: dal creazionismo, che vorrebbe che l’artista costruisse un mondo parallelo a quello reale nel quale operare e creare, Huidobro giunge a una poetica che riavvicina invece l’arte alla vita. Nell’evoluzione dell’estetica e della poetica di Huidobro gioca un ruolo importante l’esperienza della guerra: nel 1936 combatte a fianco dei Repubblicani in Spagna e nel 1941 è corrispondente di guerra. Rischia la vita Huidobro, e il contatto con la morte lo pone di fronte all’urgenza di riavvicinare arte e vita e di ritrovare nella prima un modo di esprimere la seconda.

Tutto il teatro di César Brie dichiara la volontà – che è necessità insieme – di dare forma a un’arte che dialoghi con la realtà: la vita è materia per l’arte che ad essa dà forma. “Un artista assorbe il mondo attraverso la sua sensibilità e lo esprime attraverso una tecnica”, ci spiega Brie. E sulla scia di Huidobro aggiunge: “Quando c’è equilibrio tra questi due momenti – la sensibilità e la tecnica – c’è uno stile. Quando c’è uno squilibrio (che normalmente è a vantaggio della tecnica e non della sensibilità) – c’è una maniera”.

E sensibilità acuta e tecnica espressiva fanno lo stile di Brie, lo stile del suo teatro, un teatro necessario, perché veicolo di pensieri, fonte di emozioni e testimone di storie che cercano nelle parole materia e forma che le riscatti dall’oblio. Ma a raccontare queste storie sono non solo le parole, ma anche i gesti e gli oggetti, che hanno nel teatro di Brie un ruolo da protagonisti: “Detesto nel teatro la bellezza dell’ornamento, di quanto per apparire bello deve mascherare gli elementi di cui è composto. Dietro gli oggetti, e non dietro la scenografia, devono celarsi concetti, simboli, idee. E quanto più i simboli sono ambigui, maggiore sarà la loro forza di suggestione. Come foglie a inizio autunno, ancora verdi e già rosse, che raccontano con la loro sinfonia cromatica il passato verde intenso, la rossa vecchiaia, la morte gialla e prossima” (C. Brie, Per un teatro necessario, in Fernando Marchiori (a cura di), César Brie e il Teatro de los Andes, Milano 2003, p. 123).

César Brie ci ricorda allora che il teatro ha senso solo se non esclude vita e reale dal suo dialogo con il pubblico e si rivela invece in grado di comprenderli e di dare loro forma: lo spettatore che lascia la sala deve portare con sé la sensazione di aver partecipato a un rito – laico e politico – che è parte integrante della sua esistenza e non certo di aver assistito a uno spettacolo che ha ignorato la realtà e fermato artificialmente il divenire che, appunto, non conosce arresti e recitazioni "a parte".

English abstract

César Brie’s theatre is a necessary theatre: as in ancient Greece, it is a mirror of contemporary life. It tells very topical tales and asks the audience to think about political and social issues. In the background of Brie’s performances, there is always South America and its history. Sometimes Brie uses the words of the Greek tragedy and epic poetry to expand on relevant issues like violence and compassion, war and solidarity, freedom and slavery: it is the case of Iliad (2000) and Odyssey (2009), performed by Teatro de los Andes, estabilished by César Brie in Bolivia in 1991.

keywords | César Brie; Greek theatre; South America; Iliad; Homer; Odyssey.

Per citare questo articolo / To cite this article: A. Banfi, Desaparecido: Omero in Sud America. Il teatro necessario di César Brie, “La Rivista di Engramma” n. 87, gennaio-febbraio 2011, pp. 4-20. | PDF