Il luogo e il volto

Note a margine della crisi del monumento dopo il 1945

Elena Pirazzoli

English abstract

Il monumento indifferente e il nudo luogo

In una raccolta di brevi testi degli anni Venti, Pagine postume pubblicate in vita, Robert Musil dedica alcune pungenti considerazioni al tema del monumento: “nulla al mondo è più invisibile” (Musil [1936] 2004, p. 62). Pensati e realizzati per essere visti, “anzi, per attirare l'attenzione”, sembrano in realtà ricoperti da una sostanza che li rende impermeabili allo sguardo, che “vi scorre sopra come le gocce d'acqua su un indumento impregnato d'olio, senza arrestarvisi un istante”. Le rare eccezioni a questo destino d'indifferenza, per lo scrittore austriaco, sono le statue che “si vanno a cercare col Baedeker in mano” o quelle dedicate a Bismarck, “che formano un'associazione”, o “le torri commemorative che occupano tutto il paesaggio”. Sembrano così salvarsi dal destino di opaca indifferenza i monumenti legati a rilevanti motivi politici, sociali, storici o artistici, quelli che “si impongono” o che sono espressione di un “pensiero o sentimento vivo”.

In realtà, già un secolo prima un altro scrittore aveva rilevato come anche i segni commemorativi imponenti o legati a eventi vicini e vivi nel ricordo personale e nella memoria collettiva di un gruppo possano scomparire nel paesaggio: Stendhal, nel suo Journal, descrive la colonna elevata sul luogo della battaglia di Marengo nel primo anniversario definendola “très mesquine”. Poche righe prima, sempre sotto forma di veloci appunti, egli aveva indicato quello che vedeva attorno a sé su quello stesso luogo: “quelques arbres coupés et beaucoup d'os d'hommes et de chevaux”, ovvero le tracce lasciate sul terreno dalla battaglia (Stendhal 1937, p. 44).

Sul finire del Novecento è di nuovo uno scrittore di lingua tedesca a tornare sul tema, riprendendo le scarne annotazioni di Marie-Henri Beyle/Stendhal: in Beyle o lo strano fenomeno dell'amore, W. G. Sebald dà corpo a quei ricordi – già ripresi dallo scrittore francese in Vita di Henry Brulard – immettendovi una maggiore intensità attraverso la descrizione di dettagli e sensazioni, passando così dal ricordo al romanzo. Ecco allora che ciò che Beyle aveva visto “dispiegarsi intorno a sé” sulla spianata, gli alberi morti, “le ossa di sedicimila uomini e le carcasse di quattromila cavalli, che lì avevano perduto la loro vita, sparpagliate a grande distanza tra loro”, a contatto con il ricordo delle “innumerevoli versioni che aveva sentito raccontare”, provoca la sensazione di un profondo divario, suscitando “un vertiginoso senso di confusione, mai provato in precedenza”:

Fu probabilmente per questo che la colonna commemorativa, innalzata sul campo di battaglia, gli fece un'impressione ben misera, così egli scrive. Meschina com'era, non rispondeva né alla sua idea della turbinosa battaglia di Marengo né all'immensa distesa di cadaveri, sulla quale ora si trovava, solo con se stesso, come chi stia andando a picco (Sebald [1995] 2003, pp. 24-25).

A partire dall'annotazione di Stendhal, Sebald costruisce un'immagine ricca di particolari, tanto che il lettore può arrivare a vedere la scena come se avesse davanti una fotografia: il campo di battaglia e le tracce, il nudo luogo dell'evento dove sembra essere semplicemente passato il tempo, poco più di un anno. Nella nudità del luogo si dispiegano tutti i racconti, le immagini e le immaginazioni, si mischiano le tracce di morte e quelle della prosecuzione della vita: la colonna in memoria dell’evento e dell’eroismo è allora ben poca cosa, si perde di fronte alla percezione – altissima, profonda, abbacinante – del nodo vita-morte.

Il passo di Sebald aiuta a mettere a fuoco un concetto ancora indefinito, che ho cercato di indicare come nudo luogo: è una sensazione sollevata dall’attraversamento del luogo, è quell'aspetto capace di suscitare un grumo di emozioni, ricordi, associazioni. È qualcosa di impercettibile ma di innegabile, qualcosa che la coppia di fotografi José María Rosa e María Bleda ha cercato di cogliere a partire dalla fine degli anni Novanta, scattando immagini di luoghi dove si sono svolte importanti battaglie nella storia di Spagna. Le doppie immagini, unite a una semplice didascalia con il nome del luogo e la data, creano un cortocircuito temporale e sollevano “un vertiginoso senso di confusione” perché la realtà del luogo – quando sia passato molto tempo – e l'assenza di tracce evidenti si incontrano e si scontrano con gli “innumerevoli racconti”. Il luogo, nella sua piccolezza o nella sua estensione, viene messo in contatto con le narrazioni epiche, i dipinti eroici, le costruzioni identitarie, nelle quali il tempo non passa: l'immagine di una battaglia invernale si scontra con la realtà dell'estate di secoli dopo. E l'impatto sembra soverchiare ogni costruzione culturale, forse per la riduzione di tutte le conseguenze dell'evento alla scomparsa degli uomini e alla permanenza del luogo.

José María Rosa e María Bleda, Campos de batalla

La qualità della percezione del luogo nella sua nudità è difficile da definire con il linguaggio della ragione: la sua visione, il suo attraversamento solleva sensazioni, dà forma a emozioni. E questo accade ovunque si sia consumato un evento, una cesura, una catastrofe. Nel Novecento questa sensazione legata al luogo sembra farsi più forte: già a partire dall'inizio del secolo, con la Grande Guerra e prima ancora con il conflitto russo-giapponese, a causa del cambiamento degli armamenti la distruzione inizia a darsi in forme che fino ad allora solo le catastrofi naturali potevano generare. I segni della distruzione passano così dai campi di battaglia alle trincee fino alle aree urbane, disseminandosi per tutto il territorio, per tutto il paesaggio. Nel 1945, poi, la guerra appena conclusa lascia una devastazione impressionante, non più limitata ai terreni di scontro o alle città sotto assedio. Con i bombardamenti a tappeto, ogni città è stata teatro di guerra, ogni porto, stazione, ponte, ferrovia e tutto quello che vi era intorno.

Questa devastazione perdura per alcuni decenni nel corpo europeo, muovendo ricostruzioni mimetiche e rammemoranti o volte al cambiamento e all'oblio. Ogni scelta sottesa alle forme di ricostruzione è legata a motivi identitari, che portano a mantenere macerie o ad abbatterle, a sostituire edifici storici con nuove forme o a riproporli identici (in operazioni dove il restauro e il falso confondono il loro confine). Una famosa ricerca iniziata alla fine degli anni Settanta, guidata dallo storico Pierre Nora e volta a indagare gli elementi fondanti per la nazione francese, stabilisce un concetto che diverrà fondamentale per gli anni successivi, travalicando i confini disciplinari in cui era nato: il lieu de mémoire, definito come “unità significativa, d'ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha reso un elemento simbolico di una determinata comunità”. L'espressione quindi indica “luogo” nel senso di posizione precisa, non limitandola all'aspetto territoriale del termine: Nora sostiene infatti che i luoghi dove si è incarnata la memoria nazionale francese sono “fêtes, emblèmes, monuments et commémorations, mais aussi éloges, dictionnaires et musées” (Nora 1984, p. VII). Ma la fortuna dell'espressione la porta a un passaggio d'uso, per cui, da strumento per l'analisi storico-critica degli eventi e delle loro ripercussioni sulla società, diviene il dispositivo di commemorazione ufficiale per eccellenza. Come scriverà alcuni anni dopo Marc Augé in un passo volto a definire il non-lieu, i “luoghi antichi […] repertoriati, classificati e promossi luoghi della memoria” (Augé [1992] 1993, p. 73) vengono circoscritti, viene assegnato loro un posto specifico.

La pratica di circoscrivere uno spazio – trasformandolo così in luogo – è legata storicamente alla definizione del sacro: porre pietre a segnare un perimetro, tracciare un solco, è con atti di questo genere e spesso con riti specifici che viene individuato un luogo separato e tuttavia perfettamente integrato nel contesto identitario che quella sacralità esprime. Ma nella seconda metà del Novecento la sacralità del luogo appare non solo secolarizzata come il contesto di cui ora è espressione, ma sembra definita anche da altro, dal passaggio di eventi di natura catastrofica, ovvero di cesure nette tra un prima e un dopo.

Ho sentito caldo in piazza della Pace. Diecimila gradi sulla piazza della Pace. Lo so. La temperatura del sole su piazza della Pace. Come ignorarlo?… L’erba, è così semplice…” (Duras 1960, p. 25).

Fotogrammi tratti da Alain Resnais, Hiroshima mon amour (1959)

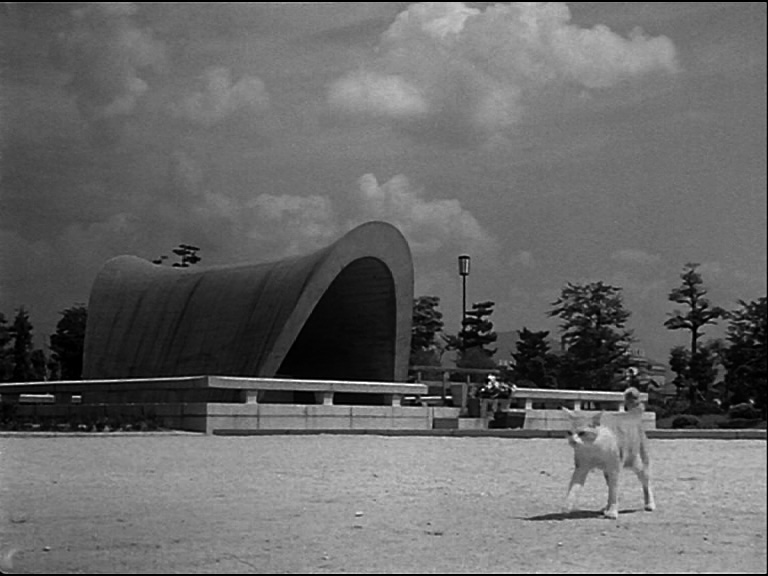

L'erba ha lasciato il posto al cemento nella piazza della Pace di Hiroshima quando Alain Resnais gira Hiroshima mon amour nel 1959, con la collaborazione per il testo di Marguerite Duras. La città è stata ricostruita, insieme al museo e al monumento di Kenzo Tange. Solo l'edificio in rovina della Prefettura per la Promozione industriale, posto vicino al punto dove la bomba era deflagrata e rimasto tuttavia in piedi, viene mantenuto come si era ritrovato dopo la catastrofe: ridotto a uno scheletro, diverrà il nucleo del Peace Memorial. Sempre a cavallo fra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio deigli anni Sessanta, Günther Anders descrive nel suo Diario di Hiroshima e Nagasaki l'impatto con la città nuova, la cui somiglianza con Los Angeles gli pare “intollerabile”.

E raggiunge il culmine quando si attraversa il centro simbolico di Hiroshima, e cioè la piazza dove “è accaduto”, e dove si trova il monumento. Questo “monumento”, l’arco di cemento noto da infinite fotografie, non è una “torre”, una Peace Tower, come la chiamano gli americani; ma piuttosto (se si può chiamare così qualcosa che non conduce in nessun luogo) un ponte. Ma, comunque si voglia chiamarlo, è inadeguato moralmente e inefficace come monito. Un vuoto circondato da un recinto farebbe un’impressione molto più forte e rivolgerebbe un appello molto più efficace. No, è proprio un oggetto senza senso (Anders [1961] 1961, p. 67).

Di nuovo, un monumento che scompare di fronte al luogo, a tutto quello che si sa del luogo, agli “innumerevoli racconti” dell'evento, alle fotografie – “le fotografie, le ricostruzioni, non è rimasto altro, le spiegazioni, non è rimasto altro” (Duras 1960, p. 24). Anzi, per riprendere le espressioni già usate, la Peace Tower fa un'impressione meschina, ben misera. Come scrive Musil, del resto, allo scopo principale di suscitare ricordo “i monumenti falliscono sempre” (Musil [1936] 2004, p. 63). La proposta alternativa all'erezione di un monumento è così quella di tenere il vuoto, di recintarlo, per mantenere l’effetto della silenziosa devastazione atomica. Un vuoto che non è tale, un vuoto pieno in quanto sentito sacro:

Ma se riesci a non dimenticare mai dove ti trovi, accade qualcosa di strano: questo suolo diventa un terreno consacrato. Il perché di questo è difficile dirlo. Perché l’estremo crimine dovrebbe rendere sacri gli uomini che l’hanno subito, o almeno il terreno in cui giacciono? Ma anche i luoghi dove si trovavano i campi di concentramento hanno subito una metamorfosi analoga. – Tentativo di spiegazione, per quanto insufficiente: forse il misfatto è così enorme da poter essere dominato solo con categorie religiose, per quanto negative, e cioè come evento satanico; e le vittime innocenti di questo evento satanico sono affette, per così dire, dalla qualità religiosa del delitto. In ogni caso, la vicinanza o affinità dell’orrore e del sacro non mi è mai apparsa chiaramente come in questo luogo. Ma non è la mia esperienza che conta, bensì la universalità di questa esperienza e la sua durata. Il nostro compito è di produrre l’una e l’altra (Anders [1961] 1961, p. 66).

Maneggiando con cautela il delicato tema della “qualità satanica” dello sterminio nazista – idea che isolerebbe il fenomeno politico e sociale del nazismo dallo sviluppo storico etichettandolo solo come “follia” e quindi evitandone un'elaborazione –, che Anders sembra estendere anche alla scelta statunitense di sganciare le bombe atomiche sulle due città giapponesi – e forse non a caso l'aereo elevato in volo per registrare la documentazione dell'evento venne consapevolmente chiamato Necessary Evil, evocando la categoria del male –, quello che appare importante in questo passo è il legame tra il luogo, la sua aura sacrale e la sua possibile (e necessaria) perpetuazione nel tempo e nella coscienza collettiva, affinché possa essere universale e duraturo.

La permanenza, l'eternità o quanto meno la lunga durata sono state a lungo attributi fondamentali del monumento – si pensi al famoso passo oraziano: Exegi monumentum aere perennius. Ma anche la perennità del bronzo è un'illusione, o meglio, come ancora ben coglie Musil, “tutto quello che dura perde la forza di colpire” (Musil [1936] 2004, p. 63). Sembra così di essere giunti a un paradosso: quello che viene fatto per durare perde la sua capacità di attirare attenzione proprio a causa della sua presenza perenne, che lo fa scomparire allo sguardo. Tuttavia questa scomparsa dalla vista sembra non coinvolgere la traccia, quello che resta. La reliquia – che non nasce per durare né per essere imponente – prevale sul monumento: la sua natura è quella di essere fragile e potenzialmente effimera, difficile da conservare ma allo stesso tempo necessaria per via della sua qualità sacrale.

Il volto del tempo

Nel romanzo di Paolo Maurensig La variante di Lüneburg, il giovane allievo scacchista descrive come un giorno, aspettando una lezione con il maestro, la sua attenzione venne attratta da qualcosa che non aveva ancora visto bene: i volti incorniciati da preziosi portaritratti che giacevano sul pianoforte. Ogni volta che passava gli procuravano un senso di “svuotamento”.

Le fotografie, che pure erano disposte e raggruppate come quelle di un numeroso parentado, apparivano invece completamente estranee tra loro; non avevano nulla in comune se non quella luminosa cecità che solo i ritratti dei defunti sanno assumere; per il resto non poteva esserci alcun nesso di parentela tra un pallido ovale di maestrina e la faccia di quel baffuto contadino; né tra la corpulenta popolana e quel mite occhialuto filosofo… Eppure, c’era qualcosa che li univa. Quanti potevano essere? Quaranta, anche di più… E che strana mescolanza di fisionomie, di razze, di fogge, di culture… Se mai c’era qualcosa ad accomunarli, questo era solo un generale sentimento di tragedia; la carta stessa appariva sofferta, accartocciata, ferita – macchiata, si sarebbe detto, di fango o di sangue. Mi domandavo che cosa rappresentassero per lui (Maurensig 1993, pp. 64-65).

Quei volti, raccolti da Tabori sul pianoforte, testimoniavano il terribile segreto del maestro di scacchi, le partite giocate con la morte nel campo di Bergen Belsen. La sua risposta all'allievo definisce quella raccolta di volti “un altare”, “un altare elevato all'assenza, alla morte dello spirito”.

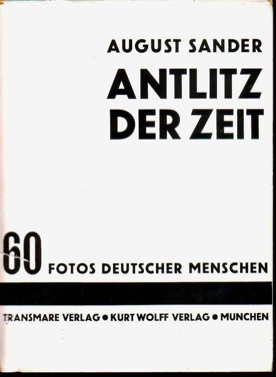

Ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Walter Benjamin si sofferma sul “valore cultuale” delle prime fotografie, che aggiunge “aura” a quello che già facevano i ritratti dipinti. Questo perché esse, a differenza di un quadro – che trasforma e idealizza –, sanno registrare “l’espressione fuggevole di un volto umano”. Nuovamente ci ritroviamo di fronte a un divario: quello fra il ritratto di un volto, una raffigurazione dipinta o scultorea, e la registrazione di un istante di realtà. Ed è questo che costituisce “la malinconica e incomparabile bellezza” delle prime fotografie dedicate, prima di ogni altro soggetto, al volto delle persone, e tenute come preziose reliquie in astucci di velluto (Benjamin [1936] 1966, p. 28). In seguito, come ripercorre sempre Benjamin nella Piccola storia della fotografia, le fotografie si svuotarono dei volti degli uomini per soffermarsi sulle cose e sui luoghi; i volti ritornarono successivamente in una forma differente da quella del ritratto: la serie che va a costituire un atlante. È il lavoro di August Sander, Antlitz der Zeit. Menschen des 20. Jahrhunderts (Il volto del tempo. Uomini del XX secolo) a suscitare in Benjamin tale riflessione: non più una raccolta di ritratti, ma una campionatura di “tipi” umani, suddivisi nei gruppi che corrispondevano all'ordinamento societario di allora, fotografati in modo da cogliere il loro ambiente e il loro carattere. L'insieme delle immagini poteva così permettere, per il suo autore, di “rendere la vera psicologia del nostro tempo e del nostro popolo [Volk]”.

August Sander, Antlitz der Zeit (1929); sulla destra: Verfolgter

Come scrive Döblin nella prefazione ad Antlitz der Zeit, la singolarità degli individui si perde, o meglio “si livella” nella società: “a una certa distanza le differenze scompaiono, l'individuo cessa di essere tale e solo gli universali hanno ragione d'essere” (in Sander [1929] 1997, p. 11). Questa distanza permetterebbe di cogliere qualcosa su quegli individui nel loro insieme: questo sarebbe il risultato della “fotografia comparativa” del fotografo tedesco (Döblin in Sander [1929] 1997, p. 13). Ma la sequenza di scatti di Sander, vista oggi, non ha più il valore di “un atlante su cui esercitarsi” per cogliere i “mutamenti di potere” (Benjamin [1936] 1966, p. 73) che stavano avvenendo contestualmente. Ora sappiamo che il destino di quegli uomini è stato, alcuni anni dopo, quello di essere travolti dalla guerra, la persecuzione razziale e politica, i bombardamenti, la deportazione e lo sterminio. Di esserne coinvolti: come vittime, carnefici, osservatori. Allo stesso modo che in un lavoro di Christian Boltanski, nella serie di volti, che sia un atlante o un muro coperto di fotografie, non sappiamo chi fu carnefice e chi vittima, chi fu sommerso e chi si salvò. Oppure lo sappiamo, e i carnefici spesso sono più simili a noi delle vittime. Ma ora, dopo il passaggio del tempo, tutti sono accomunati o “livellati” – direbbe Döblin – dalla scomparsa. Solamente di fronte ai volti di chi nel 1938 venne ritratto e definito Verfolgter (perseguitato) possiamo avanzare delle ipotesi.

Christian Boltanski, Menschlich (1994)

Bologna ha il monumento ai caduti più straordinario che ci sia. Orribile ma perfetto. Dal punto di vista estetico, vale meno di zero, ma questo non cambia nulla. È un muro […], e il nome di ogni morto è illustrato dalla sua fotografia, la fotografia fornita dalla sua famiglia. Ci appaiono dunque com’erano agli occhi di chi li amava: il grande e paffuto uomo coi baffi a manubrio di bicicletta, il bel tenebroso con la cravatta impeccabile… [...]. Mi sono venute le lacrime agli occhi davanti a un nome che era stato illustrato da una madre, certamente non corneliana, con la fotografia di un biondino in braghini corti e colletto alla marinara. Aveva voluto custodirlo nel ricordo a quell’età. Mi sono avvicinato all’immagine, sia per mascherare la mia emozione, sia per imprimermi nella memoria i tratti di quel bambino. Era ancora più terribile di quanto pensassi. Si trattava della foto di un cresimando, pieno di meraviglia […]. Questi fantasmi disposti lungo marciapiede, in uno dei luoghi più frequentati della città e così com’erano nella loro umile vita, sono più commoventi di tutti i grandi ordini architettonici (Giono 1954, p. 163).

In questo passo del Voyage en Italie, Jean Giono descrive il sacrario dei martiri bolognesi nello stato in cui si trovava tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio dei Cinquanta. Il 21 aprile 1945, subito dopo la liberazione di Bologna, sul muro di Palazzo d’Accursio (il palazzo del comune), nel punto esatto in cui erano state effettuate le fucilazioni degli oppositori politici durante gli anni più crudeli del fascismo e della guerra, iniziano a essere attaccate fotografie e fiori. Si tratta delle immagini delle vittime del fascismo, prevalentemente di partigiani, portate da parenti e amici. Si inizia a creare così un memoriale spontaneo, che cresce di giorno in giorno, cambia forma, e assume un significato sempre maggiore per la città, fino a divenire un “altare del popolo”. La sua importanza è tale che, dopo un incendio che lo distrusse quasi completamente nel 1948, venne dapprima ricostruito con nuove fotografie, portate ancora da familiari ma questa volta protette da un vetro; in seguito, nel 1956, viste le deformazioni causate dal passaggio della luce attraverso il vetro, esso venne sostituito dall’attuale muro di volti in fotoceramica (Furlan 2010). Un muro dei martiri certamente più saldo e duraturo, ma forse meno straordinario e coinvolgente.

In quegli stessi anni, altre fotografie, fiori e piccole lapidi venivano portate presso altri monumenti, a Milano, a Roma, a Mauthausen. In Italia, come negli altri paesi europei, accanto alla ricostruzione è viva e forte l'esigenza di rendere memoria degli eventi appena passati: deportazioni, rappresaglie e massacri in primis. Il concorso per un monumento da dedicare alle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine viene fatto all'indomani della liberazione di Roma, quando l'Italia del Nord è ancora in pieno conflitto. Precocissimo è anche il progetto per un monumento milanese da dedicare ai caduti nei campi di Germania, realizzato nei mesi immediatamente dopo la liberazione. L'urgenza è fortissima. Ma vi è una profonda difficoltà di progetto. Spesso gli autori dei disegni sono architetti formatisi negli anni del fascismo che, come gli altri regimi di quel periodo, ha usato la forma monumentale e ne ha abusato. Inoltre, vi è la difficoltà di cogliere l'essenza catastrofica dei fatti appena passati e, anche nel caso in cui la si sia colta, di saperla rendere. La reazione è spesso afasica. Non si hanno parole, non si hanno forme. Ci si rifugia così in forme archetipiche come la stele, il monolito. Oppure si sceglie un’assoluta antimonumentalità.

Giuseppe Perugini e Mario Fiorentino, Monumento alle vittime dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine, Roma

Il monolito è quello che viene posato sulle sepolture delle vittime delle Fosse Ardeatine, dopo il percorso attraverso i cunicoli scavati nelle cave di pozzolana fatti percorrere agli uomini condotti alla fucilazione. Il concorso aveva portato alla vittoria ex aequo per i due gruppi guidati da Mario Fiorentino e Giuseppe Perugini. Si sceglie allora, non senza difficoltà, di non spostare i corpi – e il segno in loro ricordo – dal luogo dell’eccidio, posto in una posizione periferica della città. Vengono consolidati i cunicoli, fatti saltare dai nazisti subito dopo la rappresaglia, lasciando visibili gli squarci provocati dalle bombe. Alla fine del percorso ci si viene a trovare in una cripta, dove vengono raccolte le spoglie delle 335 vittime, coperta appunto da un’immensa lastra di calcestruzzo armato sollevata da terra in modo da fare entrare una lama di luce nello spazio sottostante. La cancellata di Mirko Basaldella segnala il punto dell’eccidio, il gruppo scultoreo di Coccia viene aggiunto in un secondo tempo per mitigare la percepita freddezza del complesso. Nessun simbolo politico compare, vista la molteplicità di posizioni antifasciste che avevano portato le vittime a essere scelte: comunisti e badogliani, ufficiali dell’esercito ed ebrei. Un documentario realizzato nel 1963, Roma città indifesa di Jacopo Rizza, ci mostra come, anche in questo luogo, le persone, i familiari e i conoscenti delle vittime avevano contribuito a rendere più “umano” il memoriale, meno afasico e respingente, portandovi fiori e soprattutto fotografie delle vittime, attaccandole lungo le pareti dei cunicoli fino a che non furono rimosse.

BBPR, Monumento ai caduti nei lager nazisti, Cimitero monumentale di Milano

Lo stesso avviene attorno al piccolissimo e antimonumentale Monumento alle vittime dei Lager nazisti, realizzato dai BBPR per il cimitero monumentale di Milano tra il 1945 e il 1946. L’aereo cubo in tubolare metallico, contenente un’urna di terra proveniente da Mauthausen, nel tempo viene circondato da lapidi con nomi e fotografie. Lo stesso accadrà a un altro memoriale dei BBPR, quello di Gusen. Ma il caso bolognese descritto da Giono è diverso: il muro di volti è il monumento.

Per quanto io entri nelle chiese, nelle cappelle, nei chiostri più celebri, e mi sazi di colonne, di volte pure, tuttavia nulla scuote la mia fede. La perfezione distrugge l'umano (che non è perfetto e ha i baffi a manubrio di bicicletta) […]. Farsi ampollosi e manierati, rappresentare i morti in guerra stretti al cuore, magari di marmo, della patria, con l'elmo e l'alloro, è tradirli; diciamo semplicemente che non corrisponde ad amarli. C'era quel buon bottaio, grande e paffuto, che è restato tale morendo; c'era quell'impiegato di banca, quel praticante notaio, quel professore costipato, col colletto inamidato, che è morto costipato malgrado una baionetta nemica nel ventre. È bene che i passeggeri del tram, delle auto, i passanti sul marciapiede non li dimentichino (Giono 1954, pp. 163-164).

La difficoltà di erigere un monumento che possa ricordare le vittime è qui superata evitando sia l'ordine architettonico, sia la rappresentazione scultorea. Quello che resta sono i volti, le loro espressioni fuggevoli e reali, molto più commoventi della nobiltà della pietra. E, soprattutto, “universali” capaci di comunicare oltre il proprio tempo, oltre le correnti artistiche e le tendenze architettoniche, nella loro “luminosa cecità”.

Monumento ai caduti della Resistenza, Bologna

Bibliografia

- Günther Anders, Essere o non essere. Diario di Hiroshima e Nagasaki [1961], Einaudi, Torino 1961

- Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità [1992], Elèuthera, Milano 1993

- Walter Benjamin, Piccola storia della fotografia [1931], in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 1966, pp. 57-78

- Walter Benjamin,L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [1936], in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 1966, pp. 17-56

- Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Gallimard, Paris 1960

- Paola Furlan, Posto di ristoro per i partigiani, in «Resistenza», VII, 2, 2010, pp. 22-23

- Paola Furlan, Monumento di vita e di speranza, in «Resistenza», VII, 3, 2010, pp. 27-28

- Jean Giono, Voyage en Italie, Gallimard, Paris 1954

- August Sander, 1876-1964, a cura di Manfred Heiting, Taschen, Köln 1999

- Paolo Maurensig, La variante di Lüneburg, Adelphi, Milano 1993

- Robert Musil, Pagine postume pubblicate in vita <[1936], Einaudi, Torino 2004

- Les lieux de mémoire, a cura di Pierre Nora, 1. La République, Gallimard, Paris 1984

- Elena Pirazzoli, A partire da ciò che resta. Forme memoriali dal 1945 alle macerie del Muro di Berlino, Diabasis, Reggio Emilia 2010

- August Sander, Il volto del tempo [1929], introduzione di Alfred Döblin, TEA, Milano 1997

- W. G. Sebald, Vertigini [1995], Adelphi, Milano 2003

- Stendhal, Journal, vol. 1, 1801-1805, Le Divan, Paris 1937

English abstract

In a brief essay, Robert Musil describes the monument as invisible, impermeable to the gaze. Constructed to be at the center of attention, the monument disappears from view. Rare exceptions to this fate are statues with artistic or historical value, and the “towers of commemoration” which rise on the landscape. But two other writers, Stendhal and W.G. Sebald, tell us that the landscape, the place, the site of an event, make these towers, columns and monuments vanish. The bare place arouses a “vertiginous sense of confusion”. What we refer to as the “bare place” is in fact a subtle and complicated array of emotions and memories provoked by passing through the site of a battle or where some other awful event occurred, which makes an undefinable but undeniable impression. This is what was recorded by the artists José María Rosa and María Bleda in their project focussing on historical camps of battle: the epic narration as it meets and collides with the realty – often small, banal but true – of the place. Increasingly during the 20th century, the places in which dramatic events or even catastrophes (and especially Hiroshima and Auschwitz) took place become fundamental to memorial practices. The sites are preserved, the traces turn (and grow) into relics. After the advent of photography, the principal relic has become the instantaneous shot of a face, as the work of many artists remind us. But also the spontaneous choice of people to commemorate and retain in mind and heart the loved ones who have disappeared in catastrophes. So, after 1945, the photographs of faces often enrich and “warm” these wordless monuments to victims. And, in some cases, these faces become the only possible monument.

keywords | Architecture; Monument; Memorial; Robert Musil;José María Rosa; María Bleda.

Per citare questo articolo / To cite this article: E. Pirazzoli, Il luogo e il volto. Note a margine della crisi del monumento dopo il 1945, “La Rivista di Engramma” n. 95, ottobre 2011, pp. 301-310 | PDF