Fluctuat nec mergitur. Un dittico sull'arte contemporanea, tra Oriente e Occidente

Silvia Urbini e Elena Pirazzoli

English abstract

I. Fluctuat nec mergitur

Silvia Urbini

Tacita Dean, Chère petite soeur, 2002, gessetto su lavagna.

Anno 999 d. C.. Ben Atar, un commerciante ebreo marocchino partito da Tangeri, viaggia in nave verso Parigi con un carico di beni preziosi, due mogli, un rabbino e una cultura millenaria. La sua civiltà, quella mediorientale, è al massimo splendore mentre Parigi e l’Europa, che stentano a ritrovare l’antica grandezza, si consumano in una ormai logora presunzione di superiorità. Ad accogliere Ben Atar a Parigi ci sarà il nipote Abulafia, un personaggio dall’identità ibrida, ormai sedotto dai costumi occidentali ma pur sempre compenetrato nelle proprie tradizioni. La nave protagonista del Viaggio alla fine del Millennio di Abraham B. Yehoshua non ha mai smesso di risalire le rotte mediterranee verso l’Europa continentale, rinnovando a ogni viaggio i temi-archetipi del rapporto tra Medio-Oriente e Occidente. Non ci sono vincitori in questa storia: il custode delle tradizioni Ben Atar cerca di mantenere la rotta in un mare in tempesta nella speranza di trovare la salvezza alla fine del viaggio, tanto quanto il nipote è impegnato in una controversa integrazione a Parigi, mentre l’Europa non naviga certo in acque migliori.

Fluctuat nec mergitur, il motto dei marinai della Senna, diventato quello della città di Parigi, rappresenta una speranza universale. Afferma, in senso lato, la lotta per una sopravvivenza sia fisica che identitaria: la sua attualità così come le metafore visive che evocano i temi legati alla navigazione, alle tempeste, ai naufragi hanno ispirato in anni recenti diversi progetti artistici, come quelli potenti ed evocativi di Tacita Dean.

Tacita Dean: “I need the dark abyss of the sea”

Tacita Dean, The Roaring Forties: Seven Boards in Seven Days, 1997, gessetto su lavagna.

Tacita Dean accanto alla produzione di film, il fulcro espressivo della sua opera, ha sempre praticato e frequentato il disegno che considera “il filo che connette tutto”. Nel suo primo studio alla Slade School of Fine Art in Woburn Square – proprio di fianco al Warburg Institute, dove sono custodite le foto dei pannelli di cotone nero sui quali lo studioso tedesco elaborò il suo Atlas – individua quale supporto ideale delle sue creazioni il fondo nero di una parete o di una lavagna su cui disegnare con un gessetto bianco. L’opera è sempre concepita come una serie, ovvero una sequenza di riquadri neri disegnati sui quali si sviluppa un racconto espresso tramite immagini e annotazioni scritte. Questi panel drawings – Girl Stowaway (La passeggera clandestina), Disappearance at Sea (I e II), The Roaring Forties: Seven Boards in Seven Days, Sea Inventory Drawings, Chère petite soeur – sono tutti legati al tema del mare, che ritornerà anche in seguito, quando Tacita Dean alla lavagna preferirà vecchie fotografie ingrandite, disegnate e trattate con il metodo della photogravure, che le rende profonde e vellutate, simili a fotogrammi di un film. Si tratta sempre di inquadrature drammatiche e fin epiche, dove navi e marinai fluctuant nec merguntur: evocano degli storyboard dove l’artista associa al disegno appunti manoscritti che sembrano indicazioni per una successiva trasformazione filmica. E, in effetti, vari di questi progetti sono stati sviluppati anche in video: paradossalmente però mentre i disegni sono dinamici e narrativi, il mare restituito dai film è immobile, il tempo è sospeso e prevale una sensazione di calma profonda ma disorientante.

Secondo l’artista la natura delle lavagne è profondamente connessa al mare. Il nero evoca l’abisso, come il disegno con il gessetto bianco la schiuma delle onde. Il nero è la profondità della nostra coscienza, il disegno la creazione che emerge fragile, insicura e impermanente come un vascello sbattuto dai flutti. L’artista cancella l’immagine sulle lavagne e vi ridisegna sopra, così come l’onda e la marea inghiottono e restituiscono. La cancellatura diventa elemento visivo, perché ciò che è passato rimane. Gli interventi ripetuti sulla lavagna rendono l’immagine stratificata e densa, un palinsesto: la visione non è più limpida, come quando l’obiettivo della telecamera è esposto agli spruzzi delle onde.

Le storie di mare di Tacita Dean sono romantiche, tragiche e divaganti come un libro di Herman Melville e, così come fu per Moby Dick, si ispirano a imprese eccezionali e al limite della follia ma realmente accadute. Come Girl Stowaway, un’opera composita – disegni, film, fotografie ecc. – dedicata a una giovane passeggera clandestina, Jean Jeinnie, che si imbarca nel 1928 per una lunghissima traversata che la porterà dall’Australia all’Inghilterra. La grande nave dove si nasconde, la Herzogin Cecilie, finirà tragicamente, molti anni dopo il viaggio della giovane avventuriera, naufragando. La Dean segue le storie della ragazza e della nave, metafore condivise sull’urgenza di partire – non importa se le motivazioni sono esterne o interne – per un viaggio pericoloso e dalle coincidenze rivelatrici che ci trasformerà.

Poseidone e tutte le storie di mare possibili

Place me on Sunium's marbled steep,

Where nothing, save the waves and I,

May hear our mutual murmurs sweep...

Byron, Don Juan, Canto the Third "The Isles of Greece"

.jpg)

Tacita Dean, Lord Byron died, 2003, set di sei fotografie in bianco e nero.

Alcuni anni fa, Tacita Dean si recò a Sounion in Grecia per cercare la firma di Lord Byron che, secondo la tradizione, è incisa su una colonna del tempio di Poseidone che domina il promontorio. Troverà decine di iscrizioni graffite dai marinai sul monumento: per l’artista “they are evidence of an era of Romantic wanderings, sea voyages and a new affinity with the Classical Age”. In Lord Byron Died (un’opera esposta alla Biennale di Venezia del 2003), riproduce in sei fotografie in bianco e nero la memoria grafica impressa sul marmo di quelle navigazioni romantiche e mitiche.

Gavetta di un naufrago del Piroscafo Oria.

Lo stesso specchio di mare di Sounion custodisce il contraltare tragico di quelle navigazioni: i fantasmi e le spoglie del peggior disastro marittimo del Mediterraneo, parto mostruoso della Guerra, che ancora oggi insanguina le acque del nostro mare. Il 12 febbraio 1944, 4000 prigionieri italiani che si erano rifiutati di aderire al nazismo o alla Repubblica Sociale dopo l’armistizio, viaggiano a bordo del Piroscafo Oria dai campi di internamento di Rodi verso i lager del Terzo Reich. Il piroscafo travolto da una tempesta si incaglia e naufraga nei fondali prospicenti il promontorio. Non sono prigionieri di guerra, non godono della protezione della Convenzione di Ginevra – sono IMI, ovvero Italienische Militär Internierte, “traditori” dell'ex alleato tedesco che non vengono riconosciuti nello status di POW (Prisoners of War) – e della Croce Rossa, non sono quasi nessuno, e la loro morte fu ignorata e non onorata per decenni. Solo gli abitanti del luogo, che salvarono i pochi superstiti e seppellirono i morti che il mare restituiva, per molto tempo non pescarono e non si bagnarono in quelle acque per rispetto ai caduti.

Ecco quindi che nello spazio circoscritto di un golfo greco sono racchiuse tutte le storie di mare possibili – quella mitica di Poseidone, quella romantica di Lord Byron e dei capitani di ventura, quella tragica degli uomini in guerra – e ne sono conservati i simulacri: le iscrizioni su un tempio e quelle su una gavetta sepolta nel mare.

Ghost ships

Aleksandr Sokurov durante la lavorazione del film Francofonia, al Musée du Louvre davanti alla Zattera della Medusa di Théodore Géricault

Sfilano davanti ai nostri occhi queste nuove zattere della Medusa e i corpi restituiti pietosamente dalle maree alle spiagge. Erano accadimenti e visioni pertinenti a epoche precedenti alla modernità, era materia letteraria dei tempi delle baleniere, di quando le navi commerciavano non solo in cose ma anche in uomini, esistevano ancora l’Avventura e l’Ignoto ed era possibile spingersi verso la finis terrae, come quando per la prima volta una nave occidentale, quella del commodoro Perry, entrava nella baia di Tokyo nel 1853.

Ecco che miti letterari ottocenteschi, come quello della nave fantasma che solca per sempre i mari col suo carico di terrore, si sono materializzati davanti ai nostri occhi, ed essendo reali, son ben più spaventosi e toccanti di un’opera sull’Olandese Volante di Edgar Allan Poe o di Richard Wagner.

Ci vogliono capitani coraggiosi per raccontare le storie delle ghost ships che solcano oggi il nostro Mediterraneo. C’è voluta la caparbietà di un pescatore siciliano, di un giornalista e del collettivo Multiplicity, costituito da artisti, architetti e documentaristi, per riportare alla luce la storia più atroce – dopo quella del Piroscafo Oria naufragato a Sounion – di una nave fantasma e di naufraghi dimenticati. La morte in mare al largo di Portopalo di Capo Passero in Sicilia di 283 rifugiati e immigrati clandestini provenienti dall’India, dal Pakistan e dal Tamil, la notte di Natale del 1996, è stata ignorata dalle autorità fino al 2001, quando è riemersa dalle acque la carta d’identità di uno dei rifugiati annegati: un messaggio in una bottiglia con gli indizi di una storia che da allora è stata ricostruita, onorata e raccontata non solo nelle aule dei tribunali ma anche nei luoghi dell’arte (Multiplicity, Ghost Ship, Documenta, Kassel, 2002) e in quelli della rappresentazione teatrale (Supplici a Portopalo. Dalla tragedia di Eschilo al dramma dei migranti, con Vincenzo Pirrotta, regia di Gabriele Vacis, ideazione e drammaturgia di Monica Centanni).

.jpg)

Chris Burden, Gost Ship, New Museum, New York.

Il futuro di queste navigazioni, forse, assomiglierà al progetto artistico di Chris Burden, anch’esso intitolato Ghost Ship: una barca radiocomandata viaggia – come un drone di mare – guidata a distanza dal porto. Il porto è il luogo tranquillo e sicuro dal quale Lucrezio l’epicureo guardava le navi e i loro equipaggi che combattevano tra i flutti, e si compiaceva della pace che il destino gli aveva riservato:

“È dolce, mentre la superficie del vasto mare è agitata

dai venti, contemplare da terra la gran fatica di altri;

non perché il soffrire di qualcuno sia un piacere lieto,

ma perché è dolce capire da che sventure sei esente!”

(Lucrezio, Proemio del Secondo libro del De Rerum Natura)

La barca di Chris Burden si è arenata sulla facciata del New Museum a New York. Sembra un modellino, un giocattolo che un bambino ha appeso alla parete della propria camera: ma i fantasmi dei naufraghi del nostro tempo continuano ad affiorare nonostante stiamo al riparo nel nostro porto tranquillo e ormai non possiamo che associare questa nave e la metafora stessa della navigazione a connotati sinistri.

Bibliografia

- Abraham B. Yehoshua, Viaggio alla fine del Millennio [Massa’ el Tom Haelef, Tel Aviv 1997], traduzione di Alessandra Shomroni, Torino 2005.

- Tacita Dean, Paris, Arc/Musée d’art moderne de la ville de Paris 2003 (7 voll.).

- Tacita Dean, a cura di Emanuela De Cecco, Milano 2004.

- Tacita Dean, De mar en mar, a cura di Vincent Todolí, Fondazione Botin, Santander.

- Multiplicity, Ghost Ship, in Documenta 11, a cura di Okwui Enwezor, Ostfildern-Ruit 2002.

- Chris Burden. Extreme Measures, a cura di Lisa Phillips, New York, 2013.

- Supplici a Portopalo. Dalla tragedia di Eschilo al dramma dei migranti, con Vincenzo Perrotta, regia di Gabriele Vacis, ideazione e drammaturgia di Monica Centanni, 2010. Sito internet > Supplici a Portopalo

Wael Shawky, Cabaret Crusades: the Horror Show Files, 2010

Wael Shawky, Cabaret Crusades: the Path to Cairo, 2012.

Wael Shawky, Cabaret Crusades: the Secrets of Karbala, 2015.

Il primo film della trilogia Cabaret Crusades dell’artista egiziano Wael Shawky inizia con l’appello di Clermont pronunciato da papa Urbano II il 27 novembre 1095, tradizionalmente considerato come il momento in cui venne dato avvio alla prima crociata. Esistono quattro versioni di quel discorso, riportate da altrettanti cronisti, i quali inseriscono in ogni stesura le proprie visioni andando ben al di là di quelle che probabilmente furono le parole reali del papa, cui interessava soprattutto richiamare all'ordine la feudalità europea, indicando il pellegrinaggio penitenziale come via di ritorno alla fedeltà alla Chiesa e non all'imperatore.

È proprio questo aspetto ad attirare l'attenzione di Shawky, che esplora nel suo lavoro la distanza che separa la storia e la sua narrazione, anzi, le sue narrazioni: i punti di vista su una vicenda possono essere molteplici, raccolti nella tradizione orale e successivamente depositati nella scrittura, per diventare poi oggetto di traduzioni e interpretazioni, attraversando così i secoli successivi.

La storia delle crociate è sicuramente uno dei campi in cui questa trasformazione dei fatti nella pluralità delle narrazioni ha prodotto il più ampio ventaglio di versioni, manipolazioni, semplificazioni, distorsioni, moltiplicate nel tempo. Il tema è stato approfondito da molti storici e filologi nella seconda metà del Novecento, riuscendo a liberare lo sguardo dai filtri ideologici che si erano interposti e restituendo così complessità ai fatti. In particolare, lo studio, la traduzione e l’interpretazione delle fonti si è ampliato allo sguardo dell'altro ed è stato grazie al volume di Amin Maalouf del 1983, Le croisades vues par les Arabes, che questo punto di vista ha iniziato a mostrarsi anche nella cultura occidentale, o meglio, europea, al di fuori degli ambiti specialistici.

Il libro di Maalouf è il punto di partenza della trilogia di Wael Shawky: Cabaret Crusades: the Horror Show Files (2010), Cabaret Crusades: the Path to Cairo (2012), Cabaret Crusades: the Secrets of Karbala (2015). I tre film mettono in scena le narrazioni delle crociate usando marionette: nel primo vengono utilizzate marionette in ceramica appartenenti alla tradizione italiana ottocentesca, parte della Collezione Lupi di Torino; nel secondo le marionette, con i tratti di animali, sono state realizzate in argilla con la tecnica della tradizione provenzale; nel terzo si tratta di sculture in vetro soffiato, in foggia di creature mostruose o meravigliose, appositamente realizzate dai laboratori di Murano. Usando questo medium, Shawky ha riproposto una forma tradizionale del racconto popolare dei cicli cavallereschi, allo stesso tempo generando uno straniamento e rinnovando lo sguardo sulle crociate. Nei tre film non viene presentata semplicemente una divisione tra Islam e cristianità, quanto una complessità e ambiguità di rapporti, dove non sempre la cesura è tra musulmani e cristiani, anzi: gli attori sono molti di più, separati in cattolici e ortodossi, sunniti e sciiti. E dove il movente del potere socio-economico è fondamentale: si pensi all'assedio e alla presa di Costantinopoli del 1204, voluto dal Doge di Venezia, o al sanguinoso attacco a Zara, anch'essa rivale di Venezia.

I fili che muovono le marionette sono esibiti, prendono la scena come le figure e i fondali: la manipolazione dell'oggetto evoca quella degli attori storici, la fragilità della ceramica e del vetro quella degli uomini, massacrati.

I volti spaccati e riparati

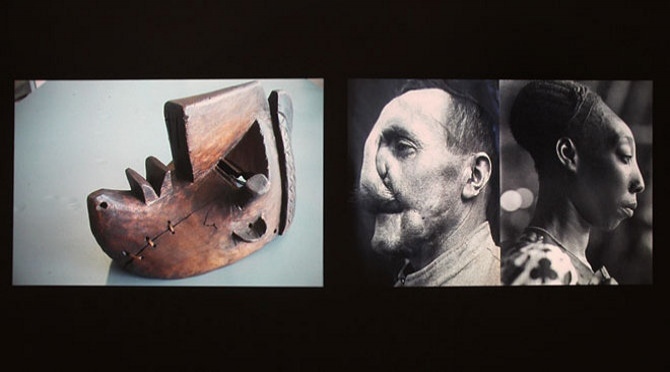

Kader Attia, Repair, Culture’s Agency #7, 2014.

Kader Attia, Open your eyes, 2010

Il punto di vista è cruciale anche nel lavoro di Kader Attia, artista francese di origine algerina, che da qualche anno sta sviluppando una ricerca intitolata, con varie declinazioni, The Repair: una riflessione sul diverso rapporto tra ferita e riparazione nella cultura africana ed europea. Se nella cultura africana esistono maschere che raffigurano volti di persone malate o ferite per esorcizzarne il male, i soldati europei (provenienti anche dalle colonie) feriti nelle trincee della Grande Guerra e tornati con il viso deformato (e la psiche lacerata) sono stati spesso emarginati al loro ritorno.

Vennero chiamati gueules cassées, letteralmente i “musi rotti”, riprendendo l'espressione casser la gueule à quelqu'un, ovvero “rompere il muso”. La prima volta questa definizione venne utilizzata dal colonnello Picot, un reduce dal volto ferito che, nel tentativo di accedere a un ricevimento patriottico alla Sorbona dopo la fine del conflitto, di fronte alla richiesta di quali fossero le sue credenziali, si presentò come “gueule cassé”, esibendo la propria mutilazione fieramente, come una medaglia.

Ma di rotto queste persone non avevano solo l’aspetto e il viso, quanto l’anima: l’esperienza di quella guerra fu radicalmente nuova, per la prima volta il conflitto fra uomini si presentava con una capacità distruttiva pari a quella della catastrofi naturali. Gli esiti della prima guerra industrializzata, con l’artiglieria pesante, le tecniche di individuazione del nemico, l’uso di gas, generarono una devastazione che travalicava le trincee e i campi di battaglia sia nello spazio (l'attacco alle città) che nel tempo (la prosecuzione dei danni di guerra nelle ferite fisiche e psichiche).

Il camouflage e la riparazione chirurgica furono i metodi per sanare quelle ferite esteriori: si sperimentarono nuove possibilità di intervento maxillo-facciale oppure si mascherarono con barbe, baffi, occhi, nasi finti. Per gli arti, vennero create nuove protesi meccaniche in grado di fare lavori di sforzo e di precisione. Ma le ferite della psiche costrinsero molti di questi sopravvissuti a una vita segnata da manifestazioni della sindrome di stress post traumatico, per la quale, allora, il ricovero manicomiale era l’unica possibilità.

Kader Attia, Open your eyes, 2010.

All'interno di un ampio allestimento personale alla Documenta 13 (2012), The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures, Attia ha presentato Open your eyes (2010), uno slide show in cui metteva insieme i volti riparati dei soldati della Grande Guerra con le le ricuciture esibite di manufatti africani spaccati e recuperati. In Repair, Cultures Agency #7 (2014) il suo lavoro si spinge oltre, giustapponendo una maschera congolese che rappresenta una persona malata o ferita e un busto di marmo di un gueule cassé. Se nella cultura africana la ferita e la malattia vengono sublimate attraverso la dimensione rituale, nel tentativo di allontanare il male e riassorbire la persona colpita nella comunità, nella cultura europea, e occidentale in genere, la deformazione del viso viene celata, percepita come mostruosa, anche se il volto colpito è quello di un combattente per quella stessa comunità (sui volti deformati della Prima guerra mondiale si vedano anche i materiali pubblicati in Engramma n. 127 "Figli di Marte"). Nessun artista ha mai scolpito prima il volto di un gueule cassé nel marmo, al massimo le loro fattezze sono state riprodotte in cera per i musei delle facoltà di medicina.

Uno specchio tra la terra e il mare

Kader Attia, Holy Land, 2006.

Nel 2006 Kader Attia ha partecipato alla prima Biennale di architettura, arte e paesaggio delle Isole Canarie con il lavoro Holy Land: un’installazione di specchi sulla spiaggia, le cui forme richiamavano le finestre gotiche, ma anche le volte delle architetture islamiche. La linea di specchi, da lontano visibile come una linea di luce, si poneva come un nuovo Atlantikwall fatto non più di bunker in calcestruzzo armato ma posto a evidenziare un confine respingente e tragico per tutti coloro che cercano di attraversare il mare che separa l’Africa dalla Spagna. Ma l’installazione richiamava anche le lapidi di un cimitero sulla spiaggia, sulla cui superficie specchiante l’Occidente può osservare se stesso, se riesce a sostenere lo sguardo.

Bibliografia

- Documenta 13. The Guidebook, Ostfildern, 2012.

- Too Early, Too Late, Middle East and Modernity, a cura di Marco Scotini, Bologna 2015.

- Yasaman Alipour, Wael Shawky, The Cabaret Crusades, in "The Brooklyn Rail" 13.07.2015, http://www.brooklynrail.org/2015/07/artseen/wael-shawky.

- Antonio Gibelli, L'officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Torino 1991.

- Serge Gruzinski, From Holy Land to Open your eyes, 2012. http://kaderattia.de/de-holy-lans-a-open-your-eyes/

- Amin Maalouf, Le crociate viste dagli arabi [Les croisades vues par les Arabes, Paris 1983], trad. it., Torino 1989.

Abstract

In this reflection in the form of diptych, take shape visions of contemporary artists around the issues related to the tragic navigation, the mystification of history, conflicts, losses and repairs.

Fluctuat nec mergitur, the motto of sailors of the Seine, became that of the city of Paris, represents the struggle for survival both from the physical and the identity point of view. Its relevance as well as the visual metaphors that evoke the issues related to navigation, storms, shipwrecks, have inspired several art projects. The epic and romantic dimension of the navigation is evoked in many works devoted to the sea by Tacita Dean, while the collective Multiplicity built a reportage of a terrible shipwreck really happened. And also the sinister theme of the ghost ship that crosses the sea with his load of tragedy – so typical of the nineteenth-century literature – it is terribly actual again.

The narratives of historical tragedies are always partial and ambiguous: this is the main topic of the video trilogy Cabaret Crusades, in which the Egyptian artist Wael Shawky tells the story of the Crusades “through Arab eyes” (as the book’s title of the Lebanese historian Amin Maalouf). Using fragile puppets, the artist both regains and transforms a traditional way of popular storytelling and underlines the inherent manipulation of different historical actors. In each narrative, the point of view is crucial and plural, even if, almost always, one of these gazes becomes more influent. In the work's series The Repair, by the French-Algerian artist Kader Attia, a new gaze is directed to the Great War – a primarily European event – and its wounds. Through a comparison with the African repair's culture, emerges the lack in taking care of injured and suffering people within the European culture and society. A taking care necessary today, in order to look at the European (and Western) reflecting image in the mirror of present history.

keywords | Middle East; Cabaret Crusades; Contemporary art; Wael Shawky; Amin Maalouf; Kader Attia; Great War.

Per citare questo articolo / To cite this article: S. Urbini, E. Pirazzoli, Fluctuat nec mergitur. Un dittico sull'arte contemporanea, tra Oriente e Occidente, “La Rivista di Engramma” n. 131, dicembre 2015, pp. 135-142 | PDF