David Bowie in mostra: Il corpo è compiuto!

A proposito di David Bowie Is, al MAMbo

Antonella Huber

English abstract

It is strange that dress has been generally denied the status of art,

when it is actually a most happy summation of esthetic,

philosophic and psychological components. While painting,

sculpture and dance have very definite limitations, dress at its

best not only comprises notable elements of these arts, but its

sovereign expressiveness through form, color, rhythm—it has to

be worn to be alive—its intimate relation to the very source and

standard of all esthetic evaluations, the human body, should make

it the supreme achievement among the arts.

Bernard Rudofsky*

1. Le variabili del cerimoniale

Da quando Giorgio Armani è sbarcato al Guggenheim di New York, tra Germano Celant e Robert Wilson, ormai quindici anni fa, tutti i grandi musei sembrano fare a gara per rendere omaggio alla moderna iconodulia, riservata allo star system della moda e più in generale alle icone della cultura visuale contemporanea espressa dal mondo dello spettacolo. A giudicare dalla frequenza sempre maggiore di casi teatralizzati in prestigiose strutture museali, sembra garanzia di successo mescolare linguaggi e ricucire storie ben riconoscibili legate a vario titolo al nostro immaginario più recente.

“Oggi si guadagna di più con le mostre che con i concerti”, candidamente dichiara in conferenza stampa Fran Tomasi, ex manager musicale, quello, per intenderci, dei Pink Floid a Venezia o del tappeto erboso dell’Olimpico dei Mondiali '90, ritagliato in duecentomila zolle da vendere dopo una finale che poi non ci fu, oggi instancabile promoter di David Bowie Is. Grazie a un fanatismo amplificato che unisce quello degli appassionati del rock a quello ben più esteso dei glamour addict, la passerella diventa permanente e si accasa nei musei occupando il suo posto nella cultura contemporanea, esasperata da quel meccanismo mimetico del desiderio su cui tanto si fonda il piacere collettivo.

Le lunghe file all’ingresso del MAMbo di Bologna, per l’unica epifania italiana, first solo exhibition, di David Bowie Is, sembrano confermare l’efficacia della formula che unisce spettacolo e moda, musica e leggenda.

Ma dare vita all’abito vuoto di un mito non è facile; benché “enveloppe amusante, titillante, apéritive, du divin gâteau” il tentativo può risultare “indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine” (Baudelaire [1863] 1885, 55), esattamente come pretendere giovinezza da un corpo segnato dal tempo o addirittura già in polvere.

David Bowie Is, MAMbo Bologna, 2016.

Realizzata dal Victoria and Albert Museum, il più importante museo di arti applicate del pianeta, certo il più esperto in period rooms interattive, la mostra è un progetto di Victoria Broackes e Geoffrey Marsh, theatre and performance curators del V&A, reso possibile attingendo alla qualità unica e alla quantità straordinaria del David Bowie Archive scrigno misteriosamente aperto da Bowie stesso. E poiché, come ricorda il direttore del V&A Martin Roth, mostre come "David Bowie Is" non possono essere allestite senza sponsor, non stupisce che i generosi sostenitori siano da un lato Sennheiser GmbH & Co, la più importante azienda di diffusori acustici, e dall’altro per la partenza londinese Gucci, fashion brand senza necessità di presentazione.

La mostra inaugura a Londra il 23 marzo 2013: David Bowie non solo è ancora vivo ma si dice abbia sovrinteso ogni dettaglio tanto che gli organizzatori ci tengono a sottolineare che non si tratta di una mostra celebrativa ma di "una biografia autorizzata", di una autobiografia quindi, autenticata come un’opera d’arte. Per Bowie una sorta di ritratto alla Dorian Gray in cui mostrare certo solo la parte più glam della sua storia, da sempre governata con lucida strategia escludendo qualsiasi interpretazione che non fosse la sua.

Nel memorabile confronto-intervista Beat Godfather Meets Glitter Mainman apparso su Rolling Stone nel 1974, a Burroughs, che gli chiede se egli pianifichi personalmente tutte le sue attività, Bowie risponde:

Sì, devo assumere il controllo totale di persona, non posso permettere che altri prendano l’iniziativa [...]. Non voglio che altre persone si intromettano con il loro punto di vista su quello che sto cercando di fare. Non mi piace leggere quello che la gente scrive di me (Broackers, Marsh 2016, 90).

Ben nota, del resto, è la sua drastica opposizione nei riguardi di Velvet Goldmine, film del 1998 di Todd Haynes, zeppo di riferimenti all’opera di Wilde, il cui protagonista Brian Slade è decisamente ispirato alla figura di Bowie.

In tre anni il magico carrozzone attraversa il globo, da Parigi a Toronto, da Melbourne a Sao Paulo, ma oltre allo spazio attraversa il tempo e prima di arrivare a Bologna si trova a fare i conti con un tempo interrotto, quello che la morte dell’artista, avvenuta il 10 gennaio 2016, sospende nel vuoto di una diversa dimensione: da biografia autorizzata a biografia definitiva. Voluta in vita per la vita, inaspettatamente per la prima volta a Bologna la mostra fa i conti con la morte e David Bowie Is si confronta con un inevitabile 'David Bowie was'.

David Bowie con William Burroughs, 1974, foto di Terry O’Neill colorata da David Bowie, The David Bowie Archive.

Il ritratto è ancora in piedi ma l’effetto non può essere lo stesso. Attraversando il percorso è impossibile per quanti sforzi si facciano non sentire nell’aria, tra inconfondibili note, l’eco mondiale delle dichiarazioni in mortem e questo cambia se pur in maniera subliminale il modo di guardare.

L’ultima immagine del raffinato catalogo (in Italia edito da Rizzoli) è del 2008 e mostra Bowie in rigoroso smoking sul red carpet del Metropolitan Museum per il Gala annuale, al suo fianco una fiammeggiante Iman in abito lungo di raso rosso; nella pagina a fronte una sorta di epigrafe recita “David Bowie è famoso e sta pensando a qualcos’altro”. Assolutamente vero, Bowie è famoso e forse sta pensando ad altro, ma noi a questo punto non lo sapremo mai. Il pubblico, così importante nella dinamica metamorfica del Duca Bianco è rimasto orfano dell’artista-mago che sfornava incredibili personaggi, uno dopo l’altro da lui stesso uccisi; l’ultimo cadavere però non può essere solo quello di un distinto signore famoso in abito da sera!

In mostra un neon rosso su fondo nero avvisa che "David Bowie is crossing the border", per segnare il passaggio dagli anni di formazione all’inizio della sua carriera, oggi è sulla natura e sul senso di questo border che la narrazione inevitabilmente comincia. E se è vero come è vero che di un messaggio il destinatario-lettore è parte significante essenziale, per cambiare il senso della mostra non è necessario cambiare nulla, in fondo le cose anche nei musei raccontano più di quello che pensiamo, basta attivare sensori consapevoli capaci di decifrare la complessità dei molti artifici, ora anche all’imprevista luce della morte, e cogliere, tra lustrini e mantelli, i turbamenti profondi e le involontarie rivelazioni di un mito, come confessioni, le confessioni di una maschera.

La citazione di Yukio Mishima non è casuale, in mostra troviamo l’inquietante ritratto del discusso scrittore giapponese che Bowie fa a Berlino nel 1973 e che tiene sul letto, a tre anni dall’arcaico rito con cui Mishima si toglie la vita nel novembre del 1970, lasciando un biglietto: “Human life is limited but I would like to live forever".

Vivere per sempre è in un certo modo anche l’ossessione di Bowie che non pensa però all’immortalità come la durata di un corpo unico, quanto piuttosto a una continua metamorfosi, una lunga catena di corpi. Come gli avatar di un’antica divinità o i replicanti di Ridley Scott, le sue incarnazioni sono sovrumane e spettacolari ma hanno vita breve, giunte a maturità si disfano per tornare allo stadio iniziale. Come l’immortalità possibile della Turritopsis nutricula, quella piccola medusa che fluttua trasparente nell’immensità dell’oceano, anche quella di Bowie è inafferrabile e sembra fluttuare nel tempo come un corpo nello spazio. E se prima, a Londra come a Melbourne, il visitatore poteva mettersi in relazione con questa pratica di morte e rinascita rispetto all’imprevedibile creatività di un mito vivente (che appunto sta sempre pensando ad altro), d’ora in poi, a Bologna come a Tokyo, dove la mostra concluderà la sua corsa, la nostalgia assume tutt’altro peso, la perdita un ben più drastico senso.

L’allestimento è una grande narrazione per quadri che procede intersecando grammatiche espositive diverse: period rooms virtuali e interattive contrapposte a silenziose vetrine d’archivio, video rutilanti sovrapposti a pacate interviste, apparati scenici montati in sequenze strabilianti e raffinate citazioni di frammenti teatrali e cinematografici; su tutto l’effetto magico di una voce inconfondibile. Lo spazio è senza forma, come un ventre, o meglio un cervello con i suoi meandri, un interno profondo e nero come i labirinti di Poe; ci si ritrova in tanti ma l’esperienza è rigorosamente individuale, una dualità intima resa possibile, meglio obbligatoria, dalla cuffia acustica fornita all’ingresso, necessaria per restituire parole e suoni. Un’estensione dei nostri sensi, dunque una protesi, parola ambigua che, se da un lato rappresenta etimologicamente l’apparecchio o il dispositivo che sostituisce un organo del corpo umano mancante o difettoso, nell’antica Grecia, da cui l’etimologia deriva, la próthesis altro non è che l’esposizione del cadavere per il rito della lamentazione.

E qui di rito si tratta e di lamentazione in un certo senso pure.

Appoggiata la cuffia alle orecchie la realtà sembra sfumare: a guardarsi intorno si direbbe che il pubblico si muova, scenograficamente, come il coro di una tragedia greca, non sulle facili note delle canzoni, quanto per un movimento interno, per una regia involontaria dei passi continuamente interrotta dal meccanismo stesso della perlustrazione. A tu per tu con la propria versione della leggenda, il visitatore cerca nel percorso le proprie coordinate e non è facile trovare e seguire il bandolo di questa ingarbugliata matassa.

“As in looking at a carpet, by following one colour a certain pattern is suggested, by following another colour, another; so in life the seer should watch the pattern among general things which his idiosyncrasy moves him to observe, and describe that alone.” (Thomas Hardy)

2. David Bowie is the masterpiece

Una carriera di cinque decenni, vari generi musicali, un’infinità di personaggi, uno più bizzarro dell’altro per la costruzione di un’icona di rara eleganza e bellezza, un modello; questo a un primo approccio sembrano raccontare le sezioni della mostra, gli incredibili costumi di scena e i relativi memorabili video. A riprova è Tokyo pop, il bodysuit in vinile di Kansai Yamamoto, ispirato ai costumi triadici di Oskar Schlemmer, che apre il percorso come una sorta di sintesi iconica.

Se il Bello, come ricorda Baudelaire, è il risultato di due elementi, uno eterno e invariabile difficile da definire e quantificare, l’altro relativo, legato alle circostanze date dall’epoca, dalla moda, dalla morale, dalla passione (Baudelaire [1863] 1885, 55), per Bowie a giudicare dalla longevità del mito e la vasta gamma di applicazioni, si direbbe che questi aspetti relativi convergano costantemente e tutti insieme.

Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est comme l’enveloppe amusante, titillante, apéritive, du divin gâteau, le premier élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine. Je défie qu’on découvre un échantillon quelconque de beauté qui ne contienne pas ces deux éléments.

E se la biografia di un artista costruita sui giudizi di contemporanei e posteri, è una raccolta di storie che hanno, nella leggenda che ne avvolge la figura, il nucleo centrale (Kris, Kurz [1934] 1989, 2; nel saggio gli autori dimostrano come siano proprio queste leggende che ci consentono di definire “l’immagine dell’artista”), le autobiografie sono tessiture ben più complesse che non solo contribuiscono a definire l’immagine dell’artista ma in un certo senso la creano, come opera essa stessa.

Dunque il senso narrativo della mostra assume fin da subito un doppio registro, da un lato storie che raccontano opere, dall’altro un racconto che diventa opera: Bowie is the masterpiece, e la domanda sarà non tanto cosa gli altri pensano di Bowie, quanto piuttosto cosa Bowie pensa di sé, o meglio cosa Bowie vuole che noi pensiamo di lui.

Credenza diffusa è che l’anima di un uomo risieda nella sua immagine al punto che essa può sentire dolore per lui. Un’identità tra figura e persona rappresentata che ha radici profonde nella pratica religiosa: tutta la fede nell’azione miracolosa delle raffigurazioni rituali nasce da qui (Kris, Kurz [1934] 1989, 70). L’immagine che passo dopo passo si definisce sotto i nostri occhi assume così una valenza quasi magica. Plinio (XXXV,15) ricorda che le origini del ritratto sarebbero da ricondurre alla pratica di tracciare linee intorno all’ombra di una persona.

“De pictura initiis incerta nec instituti operis quaestio est. Aegyptii sex milibus annorum aput ipsos inventam, priusquam in Graeciam transiret, adfirmant, vana praedicatione, ut palam est; Graeci autem alii Sicyone, alii aput Corinthios repertam, omnes umbra hominis lineis circumducta, itaque primam talem, secundam singulis coloribus et monochromaton dictam, postquam operosior inventa erat, duratque talis etiam nunc” (Plinio, Naturalis Historia XXXV, 15).

L’idea che l’ombra sia un disegno potenziale che attende solo di venire messo in luce è presente anche in certe leggende sull’origine dell’immagine di Buddha che, davanti al fallimento degli artisti cimentatisi nell’opera, decide di contornare lui stesso la propria ombra e poi farla riempire di colore (Kris, Kurz [1934] 1989, 72).

Questa mostra potrebbe essere interpretata oggi, dopo la morte di Bowie, come la definizione di un’immagine a partire dai contorni di un'ombra che noi passo dopo passo riempiamo di colore. Già nella prima sezione i dati biografici sembrano confermare i topoi narrativi dell’aneddotica sugli artisti: la giovinezza isolata in un ambiente ostile o indifferente, la formazione autodidatta e bulimica, una visione incline a sensibilità profetiche e un rapporto con il corpo come strumento mutevole di provocazione e veicolo di messaggio.

"Volevo essere un artista incredibile, vedere colori, ascoltare musica…". L’arte per il giovane Bowie sembra essere fin da subito lo specchio di Perseo per non guardare negli occhi la Gorgone di una adolescenza difficile, vissuta in una villetta a schiera alla periferia di Londra, e rimanerne pietrificati. Si sente alla deriva, isolato da tutti, “con tanti oscuri scheletri nell’armadio" che lo rendono estraneo, diverso. "Benché avesse degli amici, David crebbe prevalentemente solo, nella sua stanza sul retro della casa" (Broackers, Marsh 2016, 28).

Così l'Orrido grazie ad un sapiente gioco di specchi di identità traslate diventa Sublime e Bowie approda all’arte per un reiterato shock of recognition, quella particolare attitudine dell’opera di colmare le lacune della nostra esperienza soggettiva o interiore (Bruner [1964] 1968, 232).

“Attitudine che non esclude l’altra attitudine fondamentale: la presenza nell’opera d’arte di problemi costanti e di problemi di tutti, per cui l’arte è insieme estremamente soggettiva e potentemente oggettiva. Da questo punto di vista lo shock di riconoscimento è il corrispettivo, nell’esperienza artistica, del processo di verifica che troviamo nell’esperienza scientifica.”

Performer artist, ‘sdoganato’ in tal senso dalla durissima performer femminista Eleanor Antin, che lo definisce uno de suoi artisti preferiti quando la critica lo ritiene una frivola moda passeggera, Bowie è attratto dal significato scenico del corpo e prima ancora che con la musica è sul corpo che costruisce la sua leggenda.

Eleanor Fineman Antin, femminista convinta, esponente dell’Arte Concettuale e della Body Art, celebre per le sue performance, i suoi video, le sue foto, i suoi testi, le sue installazioni, ha fatto del corpo – e di ciò che del suo passaggio resta – un vero e proprio discorso sull’identità e sui percorsi emozionali. In un suo scritto del 1974, Notes on Trasformation, sosteneva che

[...] l’autobiografia può essere considerata un particolare tipo di trasformazione in cui il soggetto sceglie una specifica, ma ancora non articolata immagine, da cui procedere progressivamente per definire il suo sé con sempre nuovi aggiustamenti (si veda Eleanor Antin: "CARVING: A Traditional Sculpture").

Nel novembre del 1964 appena diciassettenne, è in televisione al BBC's Tonight intervistato da Cliff Michelmore in qualità di fondatore della "Society for the Prevention of Cruelty to Men with Long Hair". Per nulla intimidito, con un candido viso incorniciato da lunghi capelli biondi, David Robert Jones, già Bowie, motiva la sua posizione con un ragionamento complesso legato al significato sessuale che la società attribuisce al modo di portare i capelli.

The interview, by Cliff Michelmore, sees Bowie 'protesting' about the treatment that he and other post-Beatles, long-haired men received on the streets of England. The publicity generated by the interview extended to an interview in the London Evening News with Jones: 'It’s really for the protection of pop musicians and those who wear their hair long,’ explained the founder and president, David Jones, of Plaistow Grove, Bromley. ‘Anyone who has the courage to wear their hair down to his shoulders has to go through hell. It’s time we were united and stood up for our curls.’ David is in the process of enrolling members. ‘Everybody makes jokes about you on a bus, and if you go past navvies digging in the road, it’s murder!’ (si veda Wolfgang Wild, Nov. 1964 David Bowie's "Society for the Prevention of Cruelty to Men with Long Hair").

"I think we're all fairly tolerant but for the last two years, we've had comments like 'Darling!' and 'Can I carry your handbag?' thrown at us, and I think it just has to stop now." L’emancipazione degli anni Sessanta è in pieno svolgimento ma l’euforia non dura, più ci si sente liberi più si volge lo sguardo verso lo spazio interiore, affiora l’esigenza di una riscoperta dell’io e di nuove frontiere della percezione, amplificata dall’uso sempre più spinto di droghe via via più esaltanti ma sempre meno divertenti.

Inquietante e profetica l’interpretazione nella pantomima The Mask del 1968: un dinoccolato ragazzo in calzamaglia bianca trova una maschera e scopre che portandola fa ridere amici e familiari, guadagnando celebrità e fortuna. Ma con la fama diventa arrogante e sdegnoso, finché, al termine di un’esibizione davanti al pubblico osannante, si accorge di non riuscire più a togliere la maschera e muore soffocato sul palco. Mentre le luci si abbassano sul suo corpo senza vita, la voce fuori campo commenta “i giornali hanno dato grande risalto all'episodio eppure è strano, non c'è il minimo accenno a una maschera”.

Viene spesso suggerito che l’interesse di Bowie per l’alienazione e per i mondi distopici scaturisca almeno in parte dalla depressione politica ed economica della Gran Bretagna dei primi anni Settanta (Broackers, Marsh 2016 42), certo è che Bowie ne anticipa il mood con la sua prima grande metamorfosi: il Major Tom di Space Oddity.

For here / Am I sitting in a tin can / Far above the world / Planet Earth is blue / And there’s nothing I can do.

La terra è blu come nell’Earthrise dell’astronauta Bill Anders pubblicata sul Times nel gennaio del 1968, ma forse blue anche nel senso di triste e sconsolata per il Major Tom, generato di lì a poco dalla fantasia di Bowie, pubblicato in versione 45 giri a pochi giorni dal grande allunaggio del luglio 1969. Nel video originale del '69 Bowie interpreta un doppio ruolo: da una parte lo scienziato (giovane) della torre di controllo, occhiali tondi, cappellino improbabile e maglietta a maniche corte con la sigla GC ripetuta tre volte; dall’altra il giovane astronauta, capelli biondi ancora da mod, ma già tutina attillatissima bianco argento, con pettorina rigida su cui sta scritto in grande Major Tom. Brancolando indossa un bianco casco, cala la visiera blu e parte per lo spazio, poi, attraversando una porta, si perde nel buio dell’universo. L’epilogo però non è tragico: due avvenenti fanciulle, tutte boccoli e chiffon, catturano l’astronauta, lo spogliano della corazza e tutto finisce su un grande letto con tanto di luci rosse, molto più Blow Up che A Space Odyssey.

Nel 1972 esce il video ufficiale (quello in mostra): Bowie canta e suona una classica chitarra seduto su un alto sgabello, i capelli non sono più biondi ma rosso fuoco e dritti sulla testa in una foggia che sarebbe divenuta in poco tempo inconfondibile, il viso è sbiadito sotto l’effetto delle luci e di un trucco che nasconde le sopracciglia, maglietta glittering, pantaloni blu elettrico da cui spuntano gli stivali con tacco e rialzo; non c’è bisogno del casco per comprendere che si tratta di un astronauta ma d’altro tipo, quel “cosmonauta dello spazio interiore”, di cui avevano parlato scrittori caustici, come J. G. Ballard e W. Burroughs tanto amati da Terry Burns, mentore e fratellastro di Bowie dolorosamente schizofrenico che morirà suicida. Il finale qui non è più divertente, sfuma nel buio come i segnali sempre più deboli della musica. Major Tom è perso nello spazio e la metamorfosi di Ziggy Sturdust è ormai compiuta.

Abbandonato sul palco di The Mask il ragazzo in calzamaglia e nel buio dello spazio il Major Tom di Space Oddity, per il suo quinto album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Bowie genera un alter ego ancora più sconcertante, Ziggy Stardust.

Ziggy a suo modo appartiene alla categoria dei ragazzi selvaggi, quelli che nell’omonimo romanzo del 1971, Burroughs descrive come alieni giovanissimi venuti dal deserto a rovesciare con ogni violenza l’ordine costituito. Ragazzi-gatto, ragazzi-serpente, con una resistenza fisica formidabile, lottatori nudi omosessuali, brutali e cannibali, capaci però di spostarsi su biciclette alate come “sciamani che cavalcano il vento” (Burroughs [1971] 2015).

Giovane e alieno, Ziggy non viene dal deserto ma dallo spazio, un messaggero rockstar, un angelo androgino, come tutti gli angeli del resto, inviato da una categoria di eletti, gli Infiniti, per annunciare a terrestri disperati l’arrivo dalle stelle di creature capaci di infondere nuova speranza. Una specie di profeta ma come per tutti i profeti anche la sua fine è destinata ad essere crudele e violenta.

Della forte reciproca fascinazione tra il Beat Godfather e il Glitter Mainman, in mostra troviamo un dettaglio quasi tenero, un frammento poco vistoso sul fondo di una vetrina; un provino a contatto in bianco e nero del set dell’intervista del '74, del fotografo Terry O’Neill, ritoccato e riempito di colori da Bowie: entrambi cappello in testa, Bowie capelli lunghi, giubbotto corto e mani in tasca, Burroughs giacca, cravatta e mani sulla cintura; la giacca di Burroughs è diventata azzurra come la cravatta, quella di Bowie verde ramarro, mentre pantaloni e capelli sono rosso vivo, sul lato sinistro a mano ‘B&B’, sopra sempre a mano “2 wild boys” (Broackers, Marsh 2016, 99).

Alla fine dell’incontro Bowie, che stava elaborando il progetto rimasto incompiuto di un adattamento teatrale dell'album, confida a Burroughs come Ziggy sarebbe morto. Gli Infiniti annunciati giungono sulla Terra nel loro stato originale di antimateria e dunque non possono esistere nel nostro mondo, hanno bisogno di un corpo. Così novello Orfeo Ziggy è fatto a pezzi sul palco durante la canzone Rock'n' Roll Suicide, che scandisce le ultime dissolute ore del seducente messia androgino, ormai ridotto ad una sagoma vuota, un manichino che barcolla tra i fari delle auto di una città senza nome. Morto Ziggy, gli Infiniti si appropriano dei suoi pezzi e prendono corpo, anzi letteralmente prendono il corpo, diventando visibili; replicanti di Ziggy ma svuotati di ogni angelica missione. Come i ragazzi selvaggi, personaggi virtualmente intercambiabili, piegati solo a un principio di metamorfosi: “Ho mille facce e mille nomi. Sono tutti e nessuno. Sono me stesso sono voi. Sono qui lì davanti dietro dentro fuori. Sono presente sono assente” (Burroughs [1971] 2015).

A poem of delirium, confounding its own dream scenery with external things, and connected with the imagery of high latitudes (S.T. Coleridge)

3. Camminava nudo sulla terra

Il successo di Ziggy Sturdust permette a Bowie di rilanciare l’album del '71 Honky Dory che contiene Life on Mars? e nel 1973 ne registra il video.

Un testo difficile da decifrare, una successione scomposta di citazioni reali e di immagini surreali, ma tre minuti di assoluto glamour: Bowie interpreta una sorta di human Ziggy, un alieno terrestrizzato, capelli rossi, pallido e senza ciglia con grandi occhi cerchiati di azzurro e labbra rosa, niente lustrini o tute ma un severo abito da uomo, abbottonato su una vistosa cravatta, di un azzurro impossibile accentuato dalle luci e dalla regia. Nient’altro in scena che il suo magrissimo corpo stretto nel bodysuit di Freddi Burretti, braccia conserte, posizione ieratica, la testa altezzosa ondeggia “come la Giuditta di Klimt”, una creatura enigmatica e surreale circoscritta dal vuoto di un’apparente normalità (Broackers, Marsh 2016, 83). Il glam rock è sceso dal palcoscenico in maniera definitiva, ancora nel 2003, per l’edizione britannica di Vogue, Kate Moss ripropone, del Bowie ‘azzurro’, abito, colore e stile.

Max Ernst, Une Semaine de Bonté Oedipe [tav. 131], Paris Bucher, 1934 (a sinistra); Life On Mars, fotogramma del video, 1973, foto di Mick Rock, The David Bowie Archive.

Durante l’ultimo concerto del tour il 3 luglio 1973, all’Hammersmith Odeon di Londra, Bowie nei panni di Ziggy già condannato a sparire, annuncia sulle note di Rock'n' Roll Suicide che quello sarebbe stato l’ultimo concerto della sua carriera. Ecco perché in mostra il manichino vestito con la tuta trapuntata del 1972, quella alla Matrix, con i decori verdi che simulano gli elementi di un circuito elettronico, disegnata da Bowie e da Freddi Burretti per la copertina di Ziggy Stardust, giace, con relativi stivali d’oro, allungato dentro ad un sarcofago trasparente, a metà tra la teca di Biancaneve e una camera di ibernazione.

La natura androgina, la commistione di genere che Bowie enfatizza a partire dal look dei concerti e delle copertine, e che non lo abbandonerà mai nell’immaginario collettivo, non è solo una straordinaria trovata teatrale, che porta all’estremo compimento il mitico boa di struzzo di Lindsay Kemp, ma per molti rappresenta il senso di uno stato più elevato dell’essere. In molte scienze occulte lo stadio più alto d’illuminazione si realizza attraverso una magica interiorizzazione delle dualità che governano le forze opposte della natura, un equilibrio umanamente impossibile tra il bene e il male, l’attivo e il passivo, il maschile e il femminile. Pensiero antico se pensiamo a Platone che nel Simposio dice che i primi uomini erano contemporaneamente uomini e donne e perfezionato da figure mistiche di stampo protestante, come Jacob Boehme per il quale “Adamo era un uomo e una donna e nello stesso tempo né l’una né l’altra; una creatura vergine piena di castità, di pudore e di purezza, vale a dire l’immagine di Dio”. E aggiunge “camminava nudo sulla terra perché la sua parte celeste (cioè la sua angelica costituzione interna) penetrava in quella esteriore ed era il suo abito” (The Works of Jacob Behmen (Boehme) London 1772, vol. III cap. 18, 73, citato in Rudofsky [1971] 1975, 15-16).

Poi, però, venne quello che Poe chiama, e Beaudelaire ripete con orrore, l’esprit de Perversité e la nudità smise di essere celeste. “Et puis vint, pour me conduire à une chute finale et irrévocable l’esprit de Perversité” (da Gatto nero di E.A. Poe, citato da Baudelaire in Revue de Paris,1852, in Praz [1930] 2014).

Misero, e come il tuo splendor primirero/Perdesti, o già di luce Angel più bello (Giovan Battista Marino, la Strage degli innocenti, 1843 citato in Praz 2014 [1930], 56)

Nel 1971 Brian Ward realizza un servizio fotografico di Bowie in costume egizio, sul modello di una nota sequenza che ritrae Aleister Crowley, occultista mago, gran maestro dell’esoterismo moderno, dandy perverso e mitomane, che tra estrosità eccentriche e opere di alta magia cerimoniale, aveva fatto scalpore nell’Inghilterra del primo Novecento. Morto nel 1947, l’influenza del suo insegnamento e della sua vita ammantata di mistero e lussuria fanno breccia negli animi inclini alla seduzione del simbolismo magico, dell’occultismo e delle pratiche cabalistiche, intercettando spesso le proteste giovanili in reazione all’esasperato rigore del sistema sociale e della religione. Dai Beatles a Marylin Manson, dai Led Zeppelin a Bowie molti artisti della musica rock, non solo i più trucidi, ne subiscono il fascino (Sutin [2000] 2006).

Bowie non fa mistero delle sue simpatie verso le teorie di Crowley, nell’album Hunky Dory, il brano Quicksand ne è una più che esplicita dichiarazione: “I’m closer to the Golden Dawn/Immersed in Crowley’s uniform”.

Anche la sfera astrale che Ziggy porta sulla fronte può essere considerata un vistoso riferimento al terzo occhio dei veggenti dell’occulto.

Il corpo di Bowie si lascia torturare docilmente per entrare nei suoi personaggi: costumi indossati come nuova pelle lo trasformano nel suo travestimento, accentuato anche dall’uso sempre più estremizzato del trucco. Nella tournée in Giappone di Aladdin Sane del 1973 Bowie prende lezioni di make-up da un famoso onnagata, l’attore che interpreta i ruoli femminili nel teatro kabuki, e scandisce il tour indossando le sculture sceniche di Kansai Yamamoto e il meraviglioso mantello bianco decorato con la scritta in caratteri kanji che recita “colui che sputa parole in maniera impetuosa” e che foneticamente si legge “David Bowie” (Broackers, Marsh 2016, 60).

Aladdin Sane, un gioco di parole che sta per A Lad Insane, un giovanotto pazzo, è il personaggio nato dopo la morte di Ziggy, o meglio è la Fenice nata dalle sue ceneri. Visivamente somiglia molto al defunto Ziggy ma non è più l’alieno venuto dallo spazio quanto un altro tipo di straniero: l’inglese che su ali di chimera va alla scoperta dell’America. Quando appare la copertina di Aladdin Sane, la foto di Brian Duffy con il fulmine rosso e blu che solca il volto di Bowie diventa immediatamente un’icona, “una delle immagine artistiche più emblematiche degli ultimi cinquant’anni.” Il trucco a zig zag di Pierre La Roche sembra una ferita sanguinante, Bowie ha gli occhi chiusi, “il vuoto dello sfondo incombe sull’immagine con un’onda criogenica raggelante” (Broackers, Marsh 2016, 78).

Negli occhi dove mestizia alberga e morte / Luce fiammeggia torbida e vermiglia (G.B. Marino 1843 in Praz [1930] 2014, 55).

La mostra ha scelto questa come immagine della campagna di comunicazione, nella sua versione ad occhi aperti, però e privata di quella goccia gelatinosa e falliforme che in Aladdin Sane si nota sulla clavicola sinistra, tanto vicina ai conglomerati biomorfici di Dalí. L’effetto è indubbiamente tutt'altra cosa, come anche il messaggio.

Il teatro dell’identità sessuale di Bowie, la molteplicità di immagini e di immaginari cui fa riferimento derivano, a suo dire, dall’attrazione per tutte le forme d’arte del XX secolo. Il suo segno distintivo è il sincretismo, una fusione o sintetizzazione (parola sua) di molti stili che formano un linguaggio ibrido capace di creare innumerevoli canali di percezione e sorprendenti confronti (Broackers, Marsh 2016, 84).

La fitta teoria di manichini in mostra non può non far riflettere sul significato che per Bowie ha il manichino in sé, robotica espressione di ciò che egli chiama il suo interesse per la 'ritualizzazione' del corpo nell’arte. Già il movimento surrealista adotta il manichino della moda come simbolo della personalità moderna: assertivo e sagomato eppure vuoto. Facile il rimando all’Exposition International du Surréalisme del 1938 con la Ville surréaliste e Les plus belles rues de Paris popolate dai celebri mannequins, immortalati da Man Ray, nella famosa sequenza Les mannequins. Résurrection des mannequins. Venti artisti chiamati a vestire venti manichini tutti dal medesimo, impassibile volto di donna, così artificiale da diventare asessuato; Duchamp ne veste uno come un uomo: cappello, camicia, cravatta, giacca, nel taschino una lampadina rossa, ma omette i pantaloni, lasciando ben visibile il contrasto delle gambe innaturali e delle mani abbandonate nella manica.

Fotogramma dal film Qui êtes-vous, Polly Maggoo? di William Klein, Paris 1966 (a sinistra); David Bowie in The Man Who Sold The World con Klaus Nomi al Saturday Night Live, 1979, foto di Edie Baskin (dett.), The David Bowie Archive.

Certi costumi rigidi e impossibili, come molti di Yamamoto ma anche come quello di Marck Ravitz, ispirato alla creazione di Sonia Delaunay per Cuore a gas del 1923, e riproposto nel 1979 per lo spettacolo teatrale The man who sold the world con Klaus Nomi, si possono collegare a quello stesso immaginario che dà vita ai deliranti abiti di metallo di Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? Cult del 1966 di William Klein, pittore, cineasta ma soprattutto fotografo di moda, il flm racconta le molte tribolazioni e l’ascesa alla gloria di una giovane mannequin costretta a sfilare in sublimi quanto importabili creazioni in alluminio, disegnate da Bernard Baschet, autore con il fratello François delle spaziali sculture sonore, raffinate ed eccentriche molto alla moda nella Parigi degli anni Sessanta.

He and his brother François devoted their scientific, musical and sculptural talents to open an inclusive and social model for cultural relationships, claiming for everyone's aesthetic citizenship through the participation in art. They were aware that they were planting the seeds of a garden that will live long, blooming and offering fruits for ages. Their achievements spread around the world, and now it's our time to preserve and keep developing them (si veda Marianne Maric, Polly Maggoo dresses).

La sbalorditiva variante di Bowie sul manichino delle avanguardie consiste certo nel fatto che l’artista vi si immedesima al punto da renderlo paradossalmente vivo, assumendo su di sé tutto il valore di ambiguità e seduzione che il manichino suggerisce. Le sue apparizioni sperimentano sistematicamente disorientanti sospensioni di genere che rimandano ad una dualità, una lama a doppio taglio che è nel destino di Bowie a partire dallo pseudonimo che si sceglie quando decide di cambiare nome. Nell’intervista con Burroughs, il nonno della beat generation chiede al boss del glam rock “Sapevi che l’arma dei Ragazzi Selvaggi è un Bowie da caccia, un coltello da 18 pollici?”. Risposta: “No, non lo sapevo, il nome Bowie mi piaceva da ragazzo, tutto qui. Avevo una filosofia di vita molto seria a sedici anni, cercavo una verità limpida, per farmi strada attraverso le bugie e cose simili". “Beh il Bowie è a doppio taglio, sai” ribatte Burroughs, e Bowie: “Non mi ero reso conto che fosse a doppio taglio fino a oggi” (Broackers, Marsh 2016, 99).

Il giornalista Craig Copetas che organizza e conduce l’intervista racconta che a quel tempo la casa londinese di Bowie, dove l’intervista ha luogo, è arredata come in un film di fantascienza, con un enorme quadro di un artista non meglio identificato stilisticamente a metà tra Salvador Dalí e Norman Rockwell, appeso sopra un divano in simil plastica.

Bowie ha appena seppellito Ziggy e abbandonato il palcoscenico dei concerti, ma per il suo debutto cinematografico dà vita a un altro alieno, l’indimenticabile Thomas Jerome Newton di The Man Who Fell to Earth, dal romanzo di Walter Trevis, uscito a Londra nell’aprile del 1976.

Dramma fantascientifico ma anche love story, mistero metafisico e satira pungente dell’America moderna, L’uomo che cadde sulla terra a detta del regista Nicolas Roeg è “una combinazione magica e misteriosa di realtà, arte, scienza e soprannaturale, e anche porta di accesso alla natura del tempo, e forse persino il primo indizio per risolvere l’enigma della nostra presenza in questo mondo”.

Graham Fuller New York-based film critic. He contributes to Film Comment, Sight & Sound, and Vanity Fair. This piece previously appeared in the Criterion Collection’s 2005 edition of The Man Who Fell to Earth (si veda: Graham Fuller The Man Who Fell to Earth Loving the Alien).

La missione dell’alieno Newton non è più, come per Ziggy, salvare la Terra dalla sua disperazione, quanto portare acqua al suo oscuro pianeta che, con moglie e figli, sta morendo di disidratazione: “Io vengo da un mondo spaventosamente arido. Abbiamo visto alla televisione le immagini del vostro pianeta. E abbiamo visto l'acqua”.

In realtà sulla terra Newton farà i conti con una ben più crudele aridità; nel film più che la stranezza degli extraterrestri, che si muovono portando l’acqua residua in tubi che avvolgono il corpo, colpisce la delirante stranezza dei terrestri di cui Newton alla fine sarà vittima. La scena iniziale ci mostra un giovane dai capelli arancioni con passaporto inglese, in montgomery e stivaletti, appena uscito da un razzo, precipitato dallo spazio in mezzo ad un lago nei pressi di Haneyville, cittadina americana semideserta, circondata da carcasse di civiltà, miniere abbandonate e treni dismessi. La scena finale è su Newton destinato a non invecchiare ma anche a restare solo, che incide canzoni per lanciare messaggi in quello spazio a cui non può tornare e annega, in un’acqua diventata gin, la sua nostalgia; con in mano un bicchiere, al tavolino di un bar, giacca spinata sulle spalle, Borsalino e occhiali da sole, abbassa la testa sotto il cappello mentre il cameriere dichiara: “Io penso che Mr. Newton ne abbia abbastanza, vero?”.

Kris e Kurz sostengono che la vita interiore dell’artista è vincolata alla sua opera, creatore e creazione sono irrevocabilmente legati. Ecco il ‘messaggio’ che il topos biografico della morte dell’artista racchiude e comunica. Il ruolo dell’artista mitico si lega al tormento del suo lavoro, la sua suscettibilità, la sua arroganza, la sua vanità assumono una dimensione tragica e la scelta eroica dell’autodistruzione è l’elemento che porta alla luce ed evidenzia il carattere eccezionale della sua posizione (Kris, Kurz [1934] 1989, 127).

Jerome Newton diventa il malinconico e insopportabile Thin White Duke, di cui Bowie scrive The Return quando ancora veste i panni di Newton.

Station to Station è probabilmente l’album più cupo e decadente di Bowie, quello in cui la metamorfosi aliena si disfa del travestimento e si cimenta con una teatralità algida, che privilegia la postura ieratica e una diversità tutta interiore non più misurata in eccentriche caratteristiche. Su sfondi in bianco e nero risalta il pallore del volto e l’accurata versione dei capelli rossi pettinati all’indietro. Chissà se Bianco per l’abuso di cocaina e Nero per quello di letture tetramente sataniche, certo Bowie dirà di non ricordare quasi nulla della produzione di questo album e dopo una lunga tournée trionfale, che offre in pasto al pubblico la nuova creatura, fugge da Los Angeles portando a Berlino i brandelli del suo ultimo habitus, il più tormentato e amorale, quello dell’aristocratico decadente che in fondo non lo abbandonerà più.

4. Ragionevole sarà allora consumarsi

La mostra prosegue con giostre sovrapposte di costumi, disegnati nel tempo sempre più spesso dai grandi nomi della moda (Armani, Dior, Alexander McQueen ) e si chiude in un fantasmagorico impaginato di corpi di scena, come divine apparizioni.

Bizzarramente quasi tutti i manichini portano una maschera con gli occhi chiusi, probabilmente ispirata al calco che Bowie si fece fare nel 1975, pubblicato sulle prime pagine del catalogo (David Bowie's lifecast being done by Bill Malone for the Burman studios to help create alien effects for the 1976 film The Man Who Fell to Earth). L’anacronistica maschera funeraria fatta, contrariamente alle maschere funerarie, non su un cadavere ma su un corpo vivo, mostra un giovane con la bocca serrata appena coperta di vaga peluria che non tradisce la minima espressione: è la traccia di un corpo in itinere, una sorta di base su cui ogni trasformazione è ancora possibile.

Calco facciale in resina 1975, The David Bowie Archive.

Del suo volto finale ad occhi chiusi Bowie cela per sempre le sembianze: le sue ceneri, dice la leggenda, sono sparse nelle acque di Bali e nel video di Blackstar, suo testamento visivo, sotto la visiera spaziale del Major Tom, morto su un pianeta sconosciuto, non si trova che un teschio, tempestato di pietre preziose e adorato come santa reliquia.

Questo schieramento di corpi vuoti agghindati di vite fantastiche ma con il volto nascosto è trovata magistrale e il culmine della mistificazione: chi potrebbe immaginare che il vero volto sta sopra la maschera? Togliendola ci si potrebbe illudere di violare il segreto dell’identità mitica, ma l’arcano è ben difeso dalla nuda, dolente verità della maschera stessa.

Come nella pantomina del '68, non riuscendo più a togliere la maschera, l’attore finisce per soccombere sotto il peso della sua necessità, come Ziggy fatto a pezzi per dare corpo agli Infiniti, l’identità di Bowie si misura costantemente con ruoli fusi a caldo sulla sua stessa vita. Gli abiti imponenti, superbi, formidabili non sono solo necessità di scena, ma ruoli che lo determinano al punto da confondersi agli occhi nostri ma forse anche ai suoi. È la potenza illusionistica dell’opera d’arte; attraverso la creazione, l’artista inventa il proprio oggetto d’amore, una sorta di magia dove l’immagine è insieme rappresentazione e cosa rappresentata, desiderio e appagamento (Hauser [1951] 1964, 26).

Si dice che Bowie qualche anno fa abbia fatto un viaggio in Inghilterra con moglie e figlia per rivedere i luoghi della sua infanzia e che in questo nostalgic tour nessuno lo abbia riconosciuto; leggenda forse, ma significativa perché in fondo anche nella foto in smoking sul red carpet del Metropolitan non c’è David Robert Jones ma David Bowie.

David Bowie si toglie la maschera

Non vogliamo con questo dire che Bowie sia stato una sorta di Portemanteau esthétique (Man Ray aveva chiamato così la sua rigida fanciulla per la sfilata surrealista del 1938) tutt’altro, l’ossessione del travestimento e il fascino del manichino raccontano paradossalmente della nudità come purezza impossibile. La nuda veritas che Bowie chiede al coltello tagliente di cui ha preso il nome è inconciliabile con le dinamiche terrestri e certo se avesse camminato nudo sulla terra, come dice Boehme di Adamo, nessuno avrebbe riconosciuto la sua celeste natura. Come la verità, la nudità può a volte risultare forse fastidiosa, se è vero che la protesta passa ancora per il seno scoperto delle donne, ma certo in sé non sembra dire granché. Un corpo spogliato è assai meno insidioso di un corpo sommariamente vestito e ancor meno attrattivo di un corpo che copre alcune parti espressamente.

Nel saggio del 1971 The Unfashionable Human Body Bernard Rudofsky espone con dovizia di inquietanti dettagli la sua convinzione ossessiva: a differenza degli altri animali il corpo dell'uomo nasce 'nudo' vale a dire, in un certo senso, incompiuto (agli inizi degli anni Settanta Rudofsky sviluppa il tema della mostra Are Clothes Modern? nel saggio The Unfashionable Human Body, tradotto in Italia da Mondadori nel 1975 con il titolo Il corpo incompiuto).

È il disagio di questa nudità/incompiutezza che costringe l’uomo da sempre, fin dal giardino dell'Eden, ad intervenire sul proprio corpo artificialmente, per dar senso e forma a ciò che egli reputa inadeguato a fornire informazioni di identità, di riconoscimento o di appartenenza.

A tale incompiutezza Rudofsky riconduce l’invenzione dell’abito, nel senso transitivo di avere una forma, ma anche in quello intransitivo di modo di essere, ogni abito è un tra-vestimento, una maschera. Non è una grande novità a pensarci bene se è vero com’è vero che persona deriva dal latino, con il significato di suonare attraverso, risuonare, facendo esplicito riferimento alla maschera degli attori, che oltre a celarne il volto ne modifica la voce.

La nostra società per ragioni diverse, age, habit, custom, law, epoch, time of day, country, surrounding, climate, ritiene il corpo senza vestiti un corpo incompleto e ciò che chiamiamo uomo e donna altro non è, secondo la teoria di Rudofsky, che il prodotto imballato.

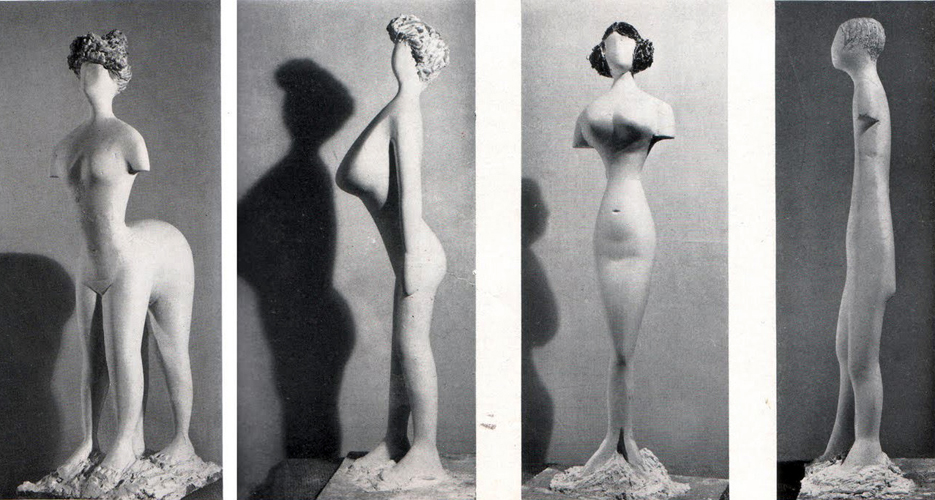

Figure disegnate da Bernard Rudofsky e modellate da Constantino Nivola, per la mostra Are Clothes Modern?, Moma, New York 1944.

Se dunque è vero che il nostro corpo incompiuto prende forma solo se fashionable, cioè vestito e alla ‘moda potremmo affermare che qui il corpo è compiuto, superbamente compiuto in una strategia di definizione che allarga i confini della performance alla stessa vita.

Tutta la mostra voluta da Bowie come autobiografia è fashionable e se l’immortalità sta nella permanenza di un corpo, qui anche l’immortalità è compiuta. Ma è un’immortalità malinconica, come quella di Jerome Newton, perché se il corpo si compie solo indossando una maschera, che ne sarà della sua natura celeste? Di quella sua angelica costituzione interna capace di penetrare in quella esteriore ed esserne l’abito?

In una piccola vetrina esposto con grande sacralità c’è l’agglutinato di fasce che cinge i fianchi di Bowie nella sua interpretazione teatrale di Elephant man, la storia di John Merrick, della cui deformità il mondo ha paura fino a farlo morire, accanto l’intensa fotografia in bianco e nero scattata da Anton Corbijn a Chicago nel 1980.

David Bowie nei panni di Elephant Man Foto di Anton Corbijn, Chicago 1980.

Penso ai minimi panni che coprono i santi nel martirio, da San Sebastiano a Cristo stesso, velo ultimo ed illusorio che separa il corpo dalla nudità della morte. Senza insistere troppo sulla sensualità ambigua che, contemplando Guido Reni, tanto aveva suggestionato Mishima (Mishima [1948] 2008, 39-40), Bowie/Merrick suggerisce una quiete malinconica, i suoi occhi non sono rivolti al cielo ma si perdono altrove, le braccia incrociate sul petto sono già quelle di un cadavere e le gambe sfumano come nel frammento di una scultura antica. Più che il fastoso cerimoniale che la mostra celebra attraverso una serie di simulacri eleganti quanto irrigiditi, sono le forme spezzate, mutilate o interrotte che ci interrogano e ci inducono a guardare oltre.

Alla fine Bowie/Merrick decide di morire, ancora una volta “il suo gesto segna assieme una fine e un inizio, un nodo escatologico, dove la morte non è che la prefigurazione della rigenerazione assoluta” (Boatto 1974, 50).

Penso a Bowie dentro quegli stracci che si misura, recitando senza maschera, con una singolare nudità volontaria e con la crudeltà della bruttezza concentrata nella insopportabile alterazione cui obbliga la sua voce. Egli attesta ancora una volta che la mostruosità è tutt’altra cosa, che la nostra natura celeste è irrimediabilmente unfashionable ed essa vaga di maschera in maschera con una nostalgia di pienezza che anche per Bowie è forse rimasta incolmabile.

"David Bowie is dead", i giornali hanno dato grande risalto all'episodio eppure è strano, non c'è il minimo accenno a una maschera.

Never, oh! never, nothing will die, / The stream flows / The wind blows / The cloud fleets / The heart beats / Nothing will die.

(Alfred Tennyson – sono le parole che la madre di Merrick pronuncia quando accoglie il figlio nell’al di là).

Riferimenti Bibliografici

- Baudelaire [1863] 1885

C. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne [1863], in L'Art romantique. Œuvres complete, Paris 1885, vol. III, 51-114. - Boatto 1974

A. Boatto, Ghenos Eros Thanatos, catalogo della mostra, Galleria de’ Foscherari, Bologna 1974. - Broackers, Marsh 2016

V. Broackes and G. Marsh (a cura di), David Bowie Is, catalogo della mostra, ed Italiana, Milano 2016. - Burroughs [1971] 2015

W. Burroughs, I ragazzi selvaggi. Un libro dei morti, [1971], Milano 2015. - Bruner [1964] 1968

J.S. Bruner, Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Roma 1968. - Hauser [1951] 1964

A. Hauser, Storia sociale dell’arte, Torino 1964, vol. I. - Didi-Huberman 2008

G. Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze. La dialettica dello sguardo nell’arte contemporanea, Roma 2008. - Mishima [1948] 2008

Y. Mishima, Confessioni di una maschera, Milano 2008. - Kris, Kurz [1934] 1989

E. Kris e O. Kurz, La leggenda dell’artista. Un saggio storico, Torino 1989. - Praz [1930] 2014

M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Milano 2014. - Rudofsky [1971] 1975

B. Rudofsky, Il corpo incompiuto, Milano 1975. - Sutin [2000] 2006

L. Sutin, Fai ciò che vuoi, Vita e opere di Aleister Crowley, Roma 2006.

Bernard Rudofsky è il visionario architetto che a New York nel novembre del 1944 realizza per il Museum of Modern Art la provocatoria esposizione Are Clothes Modern?. La citazione è tratta dal lungo comunicato stampa, Tradition challenged in Museum of Modern Art Exhibition, Are Clothes Modern?, Museum of Modern Art, New York, 1944.

English Abstract

At the beginning of the 1970s, Bernard Rudofsky published his essay The Unfashionable Human Body, translated into Italian in 1975 as Il corpo incompiuto.

Rudofsky was a visionary architect who put on a rather thought-provoking exhibition for the Museum of Modern Art in November 1944, accompanied by a wonderful catalogue, Are Clothes Modern?, in which he goes into considerable and sometimes unsettling detail about the obsession of his conviction. Differently from other animals, the human body is born “naked”, that is to say, in a certain sense, “incomplete”. It's really the discomfort of this incompleteness that has led man, as early as the Garden of Eden, to always artificially intervene on his body. This act makes sense of, and gives shape to, that which is considered not adequate enough to hint at a cultural identity, a recognition of one's belonging. Regarding this incompleteness, Rudofsky refers back to the invention of the “abito”: a transitive sense of having a shape, but also in the intransitive sense of a way of being.

If we therefore accept that our incomplete bodies are only recognizable when seen as fashionable, that is dressed and seen as “in”, we could then attest that David Bowie is a perfect example of what Rudofsky would define as a complete body: superbly complete and strategically defined by pushing the boundaries between his performances and real life.

Throughout the exhibit, "David Bowie Is" is fashionable in its density and its mise-en-scène (it's no coincidence that Gucci was the main sponsor of the first London edition). Taking one's time to meander through the show, one deals with something more, something different: one perceives a sensation of subliminal interference; a slight wooziness, which discloses flashes of an undercurrent of the artist who was consciously disguised, coded but not hidden. Bowie confronts himself with a “voluntary nudity” as well as with a thorough nostalgia that even for him perhaps remained irreconcilable.

keywords | Bowie; Exhibition; MAMbo.

Per citare questo articolo: A. Huber, David Bowie in mostra: Il corpo è compiuto! A proposito di “David Bowie Is”, al MAMbo, “La Rivista di Engramma” n. 141, gennaio 2017, pp. 89-112 | PDF dell’articolo