Ut architectura poësis

Tre esperimenti di associazione fra poesia e architettura

Renato Bocchi

English abstract

Il rapporto parola-immagine è fondamentale per un progetto di architettura (o ancor più di paesaggio) che intenda affrontare lo spazio (architettonico, urbano, paesaggistico) entro una dimensione topologica e fenomenologica: quindi, tenendo conto profondamente della risposta – percettiva, emozionale, corporea – del fruitore rispetto a quello spazio e alla sua formalizzazione.

In una simile prospettiva, il progetto non può accontentarsi di definire una forma fisica degli oggetti e degli spazi (dell’architettura, della città, del paesaggio), ma deve cercare linee di azione progettuale e quindi strumenti di ideazione e conformazione di quegli oggetti e di quegli spazi che consentano di prevedere e prefigurare le reazioni (percettive, emozionali, empatiche, corporee) suscitabili nel fruitore nei confronti di quegli oggetti e di quegli spazi.

Ciò indirizza verso una ricerca sperimentale sulle caratteristiche di ‘narratività’ e di ‘fantasia creatrice’ che possono essere rivestite dal lavoro progettuale (architettonico, urbano o paesaggistico che sia). E istituisce quasi naturalmente dei rapporti di intensa interrelazione fra la ricerca architettonica e quella artistico-letteraria.

Il tema non è nuovo. È stato per esempio sondato a fondo, tra gli altri, in termini di speculazione filosofica, da Paul Ricoeur in numerosi suoi scritti:

Vorrei istituire un parallelismo tra architettura e narratività in cui l’architettura sarebbe per lo spazio ciò che il racconto è per il tempo, vale a dire un’operazione ‘configurante’; un parallelismo tra costruire, vale a dire edificare nello spazio, e raccontare, cioè intrecciare nel tempo (Ricoeur 2013).

Ma il tema può farsi addirittura risalire all’oraziana epistola ai Pisoni, detta anche Ars poetica, in cui Orazio allude come noto ad una unità di intenti dell’attività poietica e letteraria con quella della pittura:

“Ut pictura poesis; erit quae, si propius stes; / te capiat magis, et quaedam, si longius abstes. / Haec amat obscurum; volet haec sub luce videri, / Iudicis argutum quae non formidat acumen; / haec placuit semel, haec deciens repetita placebit”.

Unità di intenti che per traslato possiamo estendere anche all’architettura: Ut architectura poësis.

Personalmente ho affrontato e trattato una prima volta questi temi in un breve saggio del 2010, conseguente ad un lavoro laboratoriale condotto assieme a Paolo Bürgi e Enrico Fontanari in collaborazione con la Biennale del Paesaggio di Reggio Emilia sui luoghi natali dell’Ariosto e del Boiardo (Bocchi 2010).

1. Ariosto a Palazzo Te

Ho poi azzardato un simile tentativo di accostamento degli intenti ideativi e di formalizzazione artistica della composizione letteraria e di quella architettonica in un singolare esperimento occasionato dalla partecipazione, nel 2012, a un’interessante manifestazione promossa a Palazzo Te a Mantova dal Festivaletteratura, dal titolo “Il Furioso in Festa” e dedicata a celebrare Ludovico Ariosto attraverso le testimonianze di operatori culturali di diversa estrazione (da scrittori come Benni, Cavazzoni o Maggiani ad attori come Ottavia Piccolo o Mimmo Cuticchio, a un geografo come Franco Farinelli o a un agronomo come Giuseppe Barbera).

Si è trattato di un reading dal titolo, per l’appunto, Ut architectura poësis – realizzato con la collaborazione dell’amico regista Gigi Dall’Aglio, titolare allora del Laboratorio di Teatro dell’Università Iuav di Venezia, e di due attori suoi allievi, Max Sbarsi e Alessandro Averone – che accostava sperimentalmente secondo specifiche categorie tematiche (e senza ulteriore commento critico) passi scelti di uno splendido saggio di Manfredo Tafuri del 1989 sull’architettura di Palazzo Te, dal titolo Giulio Romano: linguaggio, mentalità, committenti, con brani estratti dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

L’esperimento – condotto come un disincantato e volutamente “leggero” divertissement – è consistito nel ricercare, attraversando l’indagine critica di Tafuri sull’architettura di Giulio Romano, una serie di temi e motivi caratterizzanti la temperie culturale delle corti padane del Quattro-Cinquecento e in molti casi codificati in una sorta di codice comportamentale rinascimentale nel Cortegiano di Baldassarre Castiglione, e di rintracciarne e verificarne la loro espressione parallela, e quindi comparabile, nell’architettura di palazzo Te e nei versi dell’Orlando Furioso. Scrive Manfredo Tafuri al proposito:

La dissonanza ha un ruolo simile a quello che l’abusione ha nel linguaggio letterario. Nel caso specifico è consigliata come strumento che non mette in crisi il sistema armonico, introducendo piuttosto varietà nel fraseggio. […] La dissonanza, nel Cortegiano e nell’arte di Giulio Romano, è parte integrante della ‘grazia’: di quel ‘non so che’, come scrive Castiglione, che si insinua fra la perfetta armonia e l’‘insensata sciocchezza’. […] Per Aristotele, l’uomo ironico dà un’impressione di superiore raffinatezza a causa di un linguaggio che evita la banalità …]. La ‘sprezzatura’ (del Cortegiano) non è che la traduzione del concetto aristotelico di eironeìa, caratteristica pervasiva del comportamento e irraggiungibile senza dissimulazione. […] Né l’aspetto ironico è separabile da quello ludico. […] Il successo dell’ironia, del gioco, della ‘sprezzatura’ – va notato – dipende dalla ricezione dei messaggi figurativi. Arbitri del successo o del fallimento di un artista sono i cortigiani.

I temi o i caratteri indagati e proposti, costituenti i sei quadri del reading – sono stati, nell’ordine:

- la varietas e la ritmica;

- il molto piccolo e il molto grande; lo smisurato;

- l’asimmetria e la sprezzatura;

- il rustico e la contaminazione; il fittizio e il paradosso;

- l’ironia e la dissonanza;

- la cultura del gioco.

Senza riprodurre qui tutti i testi da me selezionati per quell’evento (pubblicati integralmente in una brochure a cura dell’Iuav in occasione della successiva ripresa dell’evento effettuata nel chiostro dei Tolentini a Venezia nel corso della Nordestnight del 2013), propongo succintamente alcune delle preziose interpretazioni di Tafuri e alcuni versi dell’Ariosto che spiegano le correlazioni secondo le sei linee tematiche o di intenti progettuali individuate.

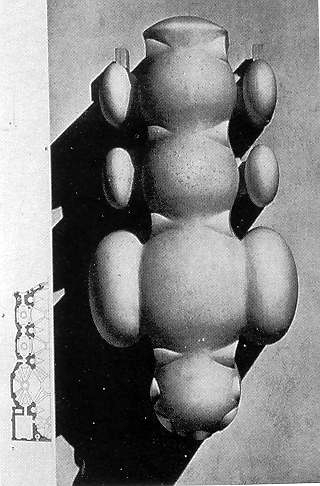

1 | Giulio Romano, Palazzo del Te, Mantova, loggia di Davide.

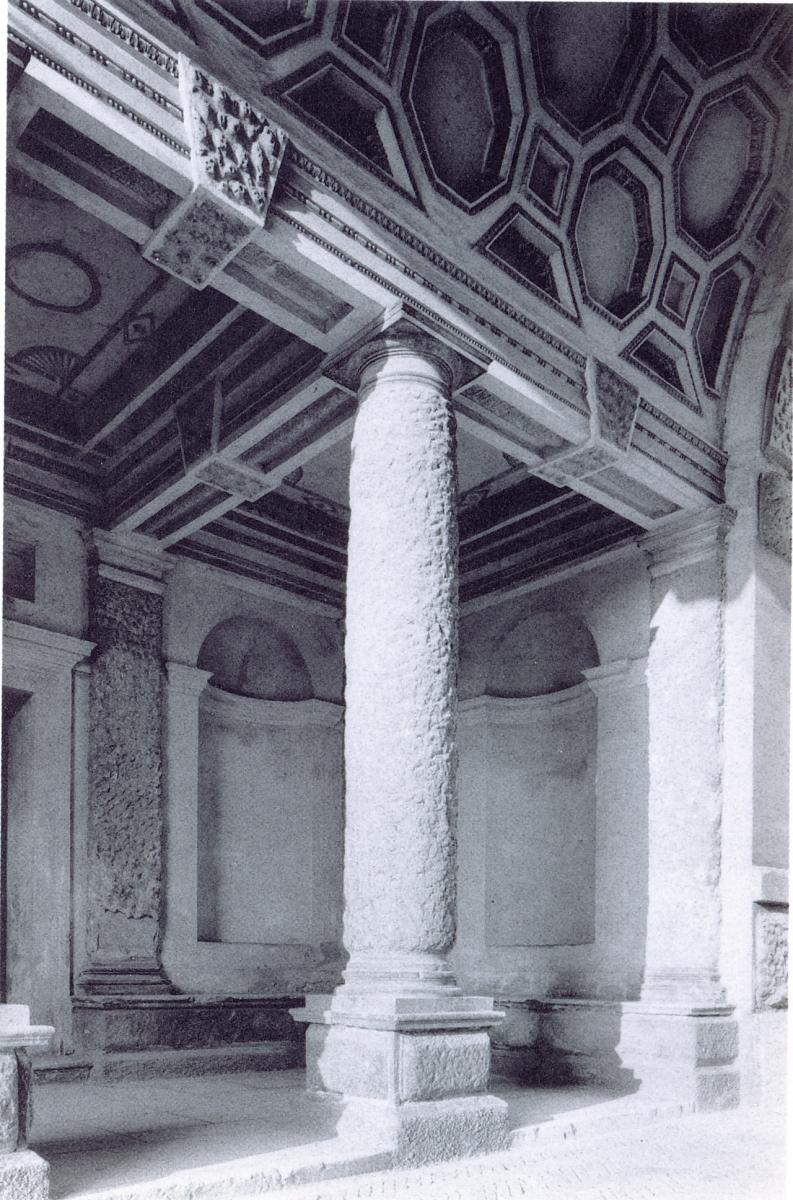

2 | Giulio Romano, Palazzo del Te, Mantova, colonna rustica.

3 | Giulio Romano, Palazzo del Te, Mantova, triglifo slittato.

Per la prima linea (la varietas e la ritmica), Tafuri scrive:

Quasi costantemente le sequenze spaziali (di palazzo del Te) sono studiate al fine di creare effetti imprevisti e di contrasto […]. La varietas può persino disarticolare un medesimo spazio. […]Si osservi la facciata sul giardino del palazzo del Te. Ai lati della loggia di Davide, si distendono quattro serliane. […] Le prime due, verso i tre archi della loggia, sono regolari. […] Ma l’intervallo che divide la seconda serliana dalla terza è contratto. […] Le ultime due serliane adottano un dispositivo ancora diverso. […] Ci si accorge allora che la facciata è formata da due coppie diverse di elementi, ognuna dotata di una sua “misura” ma connesse in modo arbitrario.

Analoga varietas ritmica sembra echeggiare spesso nei versi ariosteschi, non tanto nella struttura metrica che è rigorosamente vincolata alle classiche armoniose ottave che si susseguono nei canti del poema, quanto nell’alternarsi dei toni fra linguaggi aulici e popolareschi, fra lirica, elegia, ironia e comicità. Un esempio prescelto è il duello fra Rinaldo e Sacripante che si svolge sullo sfondo del tumultuoso altalenante rapporto di amore mal ricambiato dei due contendenti con Angelica:

Rinaldo al Saracin con molto orgoglio / gridò: – Scendi, ladron, del mio cavallo! / Che mi sia tolto il mio, patir non soglio, / ma ben fo, a chi lo vuol, caro costallo: / e levar questa donna anco ti voglio; / che sarebbe a lasciartela gran fallo. / Sì perfetto destrier, donna sì degna / a un ladron non mi par che si convegna. / Tu te ne menti che ladrone io sia / (rispose il Saracin non meno altiero): / chi dicesse a te ladro, lo diria / (quanto io n’odo per fama) più con vero. / La pruova or si vedrà, chi di noi sia / più degno de la donna e del destriero; / ben che, quanto a lei, teco io mi convegna / che non è cosa al mondo altra sì degna.

Per la seconda linea (il molto piccolo e il molto grande; lo smisurato), Tafuri annota:

Si noti: il molto piccolo delle loggette superiori e il maestoso della loggia si scontrano con un risultato grottesco. […] Il gigantesco accostato al lillipuziano: l’effetto che abbiamo chiamato grottesco deriva dall’avvicinamento di due dimensioni opposte che esaltano a vicenda le loro caratteristiche. Il troppo piccolo appare ancor più piccolo accanto al troppo grande, e viceversa. […] Tale tematica è specifica delle composizioni pittoriche delle due sale principali del Palazzo del Te, la sala di Psiche e quella dei Giganti. […] In entrambi i casi l’elemento gigantesco sembra assumere la medesima funzione scardinante, riservata, nell’architettura esterna, alla loggia di Davide o al ‘residuo’ dell’ordine gigante costituito dal triglifo isolato del lato nord. […] Si tratta, in ultima istanza, dell’inquietante compresenza del gigante, dell’umano e del nano. È forse un caso che nell’arte e nella letteratura del Rinascimento esploda la tematica dello smisurato? La rappresentazione fantastica del gigante assume tonalità comico-grottesche; l’arbitrario che caratterizza la forma gigantesca, e che come tale contiene valenze inquietanti per una cultura fondata sul culto dell’armonica consonantia, sembra esorcizzato da una configurazione burlesca.

I passi prescelti dai due poemi del Boiardo e dell’Ariosto si incentrano sulle analoghe apparizioni dei giganti, che richiamano assai da vicino l’immaginario dei dipinti di Palazzo Te, ma soprattutto sul contrasto “scalare” che si instaura fra i giganti e i paladini. Ne è un esempio, fra i tanti, il duello fra Astolfo e Caligorante nel canto XV dell’Orlando Furioso:

Tutto il popul correndo si traea / per vedere il gigante smisurato. / – Come è possibil (l’un l’altro dicea) / che quel piccolo il grande abbia legato? – / Astolfo a pena inanzi andar potea, / tanto la calca il preme da ogni lato: / e come cavallier d’alto valore / ognun l’ammira, e gli fa grande onore.

Per la terza linea (l’asimmetria e la sprezzatura), Tafuri rimarca:

Rimane assodato che l’oscillazione fra simmetria e asimmetria fa parte integrante della maniera di Giulio Romano […]. Giulio non ha timore di portare al limite lo strumento della ‘sprezzatura’, accentuando la componente ludica in essa insita […]. La licenza ritmica tuttavia non spezza drammaticamente gli impaginati, bensì si insinua in essi allentando il rigore metrico e proponendo divertimenti visivi […]. Acutamente è stata richiamata, per tale lasciar trasparire vincoli e difficoltà, la grande tematica umanistica del conflitto fra la virtù – la perentoria volontà di norma – e la fortuna: le condizioni dettate dai siti e dalle strutture da recuperare. La sprezzatura raffaellesca, alla fine, può essere considerata l’arte di dissimulare tale conflitto con ‘artificiosa naturalità’. Nelle mani di Giulio Romano, la sprezzatura si spinge verso tonalità paradossali, avvicinandosi spesso al motto di spirito.

Dal suo canto, l’Ariosto, per esempio nel descrivere la pazzia causata da troppo amore del protagonista, trasforma mirabilmente il paladino-eroe in una figura ridicola e quasi grottesca, generando di fatto esiti di analoga asimmetria e sprezzatura:

Signor, ne l’altro canto io vi dicea / che ’l forsennato e furioso Orlando / trattesi l’arme e sparse al campo avea, / squarciati i panni, via gittato il brando, / svelte le piante, e risonar facea / i cavi sassi e l’alte selve; quando / alcun’ pastori al suon trasse in quel lato / lor stella, o qualche lor grave peccato. / Viste del pazzo l’incredibil prove / poi più d’appresso e la possanza estrema, / si voltan per fuggir, ma non sanno ove, / sì come avviene in subitana tema. / Il pazzo dietro lor ratto si muove: / uno ne piglia, e del capo lo scema / con la facilità che torria alcuno / da l’arbor pome, o vago fior dal pruno.

Per la quarta linea (il rustico e la contaminazione; il fittizio e il paradosso), Tafuri osserva:

Il rustico e il delicato, il materico e l’astratto, il finito e il non finito, si valorizzano a vicenda, in ermetiche e giocose contrapposizioni di opposti. […] L’eroico, il tragico, il giocoso, il licenzioso, il delicato, il sacrale, il terribile, e persino l’ascetico, vengono declinati da Giulio come ‘caratteri’ cui piegare le composizioni pittoriche e quelle architettoniche, senza privilegiare a priori una tematica o l’altra. Tre appaiono le componenti specifiche della poetica del Pippi: quelle che abbiamo chiamato valenze ‘plebee’: il gusto della contaminazione, il palese distacco dell’artista dagli oggetti della sua rappresentazione. […] Le mescolanze giuliesche contengono spesso, come elementi di contrasto, il materico, il triviale, o l’eccessivo; mentre il comporre per dissonanze programmate fa assumere all’artista il ruolo di un prestigiatore, che sembra divertirsi dello stupore o del disorientamento provocato nel suo pubblico. […] In Giulio il fittizio non si disgiunge dal paradosso: paradossi nelle dissonanze metriche, ritmiche, proporzionali, tematiche.

I passi prescelti dal poema ariostesco e più ancora dall’Orlando innamorato del Boiardo, introducendo scene e personaggi popolareschi e contaminando toni lirici o elegiaci con accenti grotteschi che sfiorano talvolta la volgarità, declinano in modo analogo la dissonanza e la contaminazione di toni e linguaggi. Un esempio fra tutti: due passi contrastanti dedicati dall’Ariosto all’isola di Alcina nel canto VI:

Tra le purpuree rose e i bianchi gigli, / che tiepida aura freschi ognora serba, / sicuri si vedean lepri e conigli, / e cervi con la fronte alta e superba, / senza temer ch’alcun gli uccida o pigli, / pascano o stiansi rominando l’erba; / saltano i daini e i capri isnelli e destri, / che sono in copia in quei luoghi campestri”; e poco più avanti: “Non fu veduta mai più strana torma, / più monstruosi volti e peggio fatti: / alcun’ dal collo in giù d’uomini han forma, / col viso altri di simie, altri di gatti; / stampano alcun con pié caprigni l’orma; / alcuni son centauri agili ed atti; / son gioveni impudenti e vecchi stolti, / chi nudi e chi di strane pelli.

Per la quinta linea (l’ironia e la dissonanza) Tafuri osserva:

L’ironia non manda in frantumi l’oggetto che essa investe, bensì ne rivela intrinseche debolezze: denuncia con tollerante bonarietà e non si permette di proporre alternative. […] Bisogna chiedersi se la carica eterodossa che promana dal gusto giuliesco, invece che demolitoria dello spirito umanistico, non sia frutto di un’accezione raffinata dell’umanesimo stesso. L’arma dell’ironia è specifica dell’umanesimo più autentico e impegnato. […] Il ‘comico’ che trapela più volte dagli effetti di contrasto ricercati dal Pippi, è conseguente a un atteggiamento irridente, ma non per questo scettico o irrazionale. I suoi giochi linguistici, la dinamica dei contrari, i suoi stessi eccessi, relativizzano i miti cui la cultura cinquecentesca si affida, o meglio, aiutano a riconoscere come fabulae i principi primi di quella cultura.

D’altro canto, l’ironia è un tratto ben presente in tutto il poema ariostesco – ne è anzi uno dei principali fattori per conseguire quell’equilibrata armonia che tanto è stata esaltata. E l’ironia si esercita spesso sui personaggi principali del poema, ridimensionandone la dimensione eroica o mitica e di nuovo introducendo i valori della sprezzatura. Così è per esempio della figura di Angelica, continuamente altalenante fra la dimensione ‘angelicata’ che le conferiscono i cavalieri di lei invaghiti (qui appresso è il caso di Sacripante) e la ben più prosaica dimensione a cui il poeta stesso con sottile ironia la riconduce:

Ella gli rende conto pienamente / dal giorno che mandato fu da lei / a domandar soccorso in Oriente / al re de’ Sericani e Nabatei; / e come Orlando la guardò sovente da morte, da disnor, da casi rei: / e che ’l fior virginal così avea salvo, / come se lo portò del materno alvo. / Forse era ver, ma non però credibile / a chi del senso suo fosse signore; / ma parve facilmente a lui possibile, / ch’era perduto in via più grave errore. / Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibiIe, e l’invisibil fa vedere Amore. / Questo creduto fu; che ’l miser suole / dar facile credenza a quel che vuole.

Per la sesta linea (la cultura del gioco), Tafuri conclude:

Il riso è intrinseco alla natura umana. Esso dovrà pertanto scaturire da una specifica “poetica del piacere”: il gioco ha un proprio spazio e un proprio tempo, e nel Libro del Cortegiano si dispiega un’autentica morfologia del ludus rinascimentale. […] Arte sub specie ludi, dunque, oltre che gioco sub specie artis. […] Nel gioco, dunque, la cultura rinascimentale dice la verità su se stessa: attraverso il rapporto tra norma e trasgressione, essa si conosce e si mostra come universo artificiale, rivela a se stessa quanto i codici autoimpostisi siano tutt’altro che ‘naturali’, malgrado la tanto conclamata legittimazione naturalistica che li fonda.

La natura di ‘gioco di corte’ dell’arte rinascimentale è ben esplicitata così dal Boiardo come dall’Ariosto già negli incipit dei due poemi, l’un l’altro legati dalla comune rivisitazione della Chanson de geste del ciclo carolingio, ed entrambi dedicati ai duchi estensi. Si leggano a confronto i versi introduttivi dell’Orlando Innamorato e dell’Orlando Furioso.

Signori e cavallier che ve adunati / Per odir cose dilettose e nove, / Stati attenti e quieti, ed ascoltati / La bella istoria che ‘l mio canto muove; / E vedereti i gesti smisurati. /L’alta fatica e le mirabil prove / Che fece il franco Orlando per amore / Nel tempo del re Carlo imperatore. / Non vi par già, signor, meraviglioso / Odir cantar de Orlando innamorato, / Ché qualunche nel mondo è più orgoglioso, / È da Amor vinto, al tutto subiugato; / Né forte braccio, né ardire animoso, / Né scudo o maglia, né brando affilato / Né altra possanza può mai far diffesa, / Che al fin non sia da Amor battuta e presa (Matteo Maria Boiardo).

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese io canto, / che furo al tempo che passaro i Mori / d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, / seguendo l’ire e i giovenil furori / d’Agramante lor re, che si diè vanto / di vendicar la morte di Troiano / sopra re Carlo imperator romano. / Dirò d’Orlando in un medesmo tratto / cosa non detta in prosa mai, né in rima: / che per amor venne in furore e matto, / d’uom che sì saggio era stimato prima; / se da colei che tal quasi m’ha fatto, / che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima, / me ne sarà però tanto concesso, / che mi basti a finir quanto ho promesso (Ludovico Ariosto).

2. Eliot nella Laguna di Venezia

Nel libro The Landscape of Waste (pubblicato in lingua inglese da Skira, Milano, nel 2011, a cura di Alberto Bertagna e Sara Marini, quale esito postumo della ricerca biennale prodotta dall’unità veneziana da me coordinata entro il programma PRIN “Progetti di paesaggio per i luoghi rifiutati”) ho azzardato una lettura interpretativa degli elementi di abbandono e di scarto presenti nel paesaggio della laguna veneta, oggetto della nostra ricerca progettuale, nonché dei possibili scenari futuri, seguendo il filo di alcuni spunti letterari desunti dal famoso poemetto The Waste Land di Thomas Stearns Eliot. Il saggio (dal titolo The waste land-scape. Frammenti di pensiero per un’ipotesi di paesaggio come palinsesto nella versione italiana successivamente pubblicata in: OPEN/papers, scritti sul paesaggio, 2012) prende l’avvio dallo splendido incipit del poemetto eliotiano:

Aprile è il mese più crudele, genera / lillà da terra morta, confondendo / memoria e desiderio, risvegliando / le radici sopite con la pioggia della primavera.

E da esso trae spunto per commentare le finalità di ricerca sulla decadenza del paesaggio lagunare e sulle possibili linee delineabili per un suo riscatto. Ne riporto qui di seguito alcuni passi.

4 | Rohan Reilly, Laguna di Venezia, 2013.

L’Aprile della Laguna di Venezia – terra desolata non tanto o solo perché degradata quanto perché emarginata, terra in pericolo non tanto o solo perché aggredita da processi di sviluppo (ma molti sono i processi potenzialmente devastanti in corso, dai lavori del MOSE a quelli connessi con le attività portuali) quanto perché esclusa per lungo tempo da quegli stessi processi – si profila più crudele che mai. Grigie nuvole di tempesta si addensano su tali territori: una laguna cancellata perché invasa dalle acque e restituita al mare aperto, a causa dell’innalzamento delle maree, oppure al contrario una laguna cancellata perché interrata e restituita alla terraferma, a causa della necessità di far diga contro quelle stesse maree. Quali lillà potranno germogliare? Quali radici potranno risvegliarsi? Come potrà mai coniugarsi memoria con desiderio, eredità del passato con progetto del futuro?

Il paesaggio vive in simbiosi con gli esseri viventi che lo abitano; senza di loro è solo natura, più o meno selvaggia, più o meno incognita: hic sunt leones.

La pioggia della primavera può risvegliare radici se i luoghi sono popolati e vissuti, se le eredità non si disperdono e se tuttavia si ha il coraggio di ricominciare, di innovare.

La laguna è costellata di “terre morte” – isole più o meno abbandonate, sacche, barene, antiche fortificazioni, darsene e scali, valli da pesca, casoni e imbarcaderi, vecchi e nuovi suoli che si contendono il mare.

Su queste terre morte possono forse fiorire lillà, infra-strutturando nuovi usi di questi luoghi antichi.

Cotninua il poeta:

Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono / da queste macerie di pietra? Figlio dell’uomo, / tu non puoi dire, né immaginare, perché conosci soltanto / un cumulo d’immagini infrante, dove batte il sole, / e l’albero morto non dà riparo, nessun conforto lo stridere del grillo, / l’arida pietra nessun suono d’acque.

Rottami, frammenti di paesaggio, cumuli di immagini infrante, sono quelli che sopravvivono oggi all’onda di uno sviluppo che non sa programmare i suoi esiti, scarti di un processo che consuma ma non sa tutto divorare: anzi restituisce scarti su scarti, rifiuti su rifiuti. E tuttavia la cultura contemporanea ha imparato a leggere e perfino idealizzare questi rottami, questi frammenti: non solo per il loro valore materiale-economico (il grande tema del riciclaggio in funzione ecologica) ma anche per il loro valore formale-evocativo-emozionale (le ricerche artistiche contemporanee sono piene di queste attenzioni). Il paesaggio futuro dovrà forse nascere su e con questi scarti.

Più avanti Eliot guarda al Tamigi e scrive:

Dolce Tamigi, scorri lievemente, finché non abbia finito il mio canto, / il fiume non trascina bottiglie vuote, carte da sandwich, fazzoletti di seta, scatole di cartone, cicche di sigarette / o altre testimonianze delle notti estive. Le ninfe son partite / e i loro amici, eredi bighelloni di direttori di banca della City, / partiti, e non hanno lasciato indirizzo.

Le acque possono essere salvifiche se corrono soffici, se diventano il tessuto connettivo del nostro navigare – commentavo io a latere. Questa è stata la laguna per secoli. Nell’acqua è vita, non solo morte per acqua. Ogni arcipelago vive dell’acqua che lo connette. L’isolamento isolano si combatte con l’aggregazione di isola con isola, e l’acqua è l’elemento connettivo fondamentale. L’arcipelago vive dell’acqua quale elemento di relazione vitale. Rimettere al centro l’acqua può essere strategico per rigenerare la terra; i paesaggi d’acqua possono forse restituire identità anche a quelli di terra. Questo la laguna può ancora insegnare, forse, se sapremo ascoltare.

Il fiume trasuda / olio e catrame / le chiatte scivolano / con la marea che si volge / vele rosse / ampie / sottovento, ruotando su pesanti alberature. / Le chiatte sospingono / tronchi che vanno alla deriva.

Città, canali, acque stagnanti nella Laguna sono ancora gli ingredienti fondamentali del paesaggio, anche di quello futuro, in un equilibrio instabile, in un processo che necessita di continui aggiustamenti di rotta, ma in un processo che possa accogliere processi vitali. Oggi città e laguna sono realtà distanti, che si voltano le spalle, fondate su leggi fisiche e di vita alternative e conflittuali. La realtà di domani potrebbe, dovrebbe, pensare a ricomporle in un’unità nuova. Non la città che invade la laguna, nemmeno l’acqua che invade e corrode la città. Occorre pensare un organismo più complementare e integrato, un paesaggio di frammenti diversi che tuttavia abbia una sua identità ‘plurale’, città-paesaggio, città d’acque, che sappia di nuovo parlare una sua lingua, che sappia interpretare movimenti e flussi di vita cangianti, liquidi. Non un mondo fissato una volta per tutte, non un mondo in equilibrio, né un mondo imbalsamato, ma un mondo aperto al cambiamento, mobile quanto l’acqua è mobile, pronto a riflettere le luci e i colori d’ogni ora del giorno, e quelli della notte, pronto ad accogliere la gente, ogni tipo di gente, purché sappia immergersi in quel caleidoscopio di luci e colori, evitando di contemplarlo da lontano.

Phlebas il Fenicio, morto da quindici giorni, / dimenticò il grido dei gabbiani, e il fondo gorgo del mare, / e il profitto e la perdita. / Una corrente sottomarina / gli spolpò l’ossa in mormorii.

La morte per acqua. Per Venezia è un destino annunciato. Facile, tutto sommato, pesarne il profitto e la perdita. L’imbalsamazione può considerarsi tra gli scenari profittevoli, tutto sommato. Forse persino l’abbandono: “considera Phlebas, che un tempo fu bello”. Piace considerarla tuttavia soltanto una soluzione finale: fascino del sublime, rimembrando Thomas Mann. Di qui ad allora, considerare le ossa spolpate materiali per un’opera – sia pure merz-bau di frammenti con un proprio innovativo programma – pare un obiettivo più credibile e di maggior speranza.

Qui non c’è acqua ma soltanto roccia / roccia e non acqua e la strada di sabbia / la strada che serpeggia lassù fra le montagne / che sono montagne di roccia senz’acqua / se qui vi fosse acqua ci fermeremmo a bere / fra la roccia non si può né fermarsi né pensare.

Se invece la morte fosse ‘per terra’? Non più acque, solo terra, non necessariamente desolata? Anche questo scenario non è del tutto improbabile. I polder olandesi, dietro le alte dighe, non sono tanto diversi. Curioso scherzo del destino, poter essere, a rovescio, Venezia una novella Amsterdam. Al posto del sublime, il prosaico dipinto dello sviluppo metropolitano: Mestre trionfante, la città americana par excellence, e Venezia ridotta a centro storico. Non più acque, o forse solo acque dolci, non certo chiare e fresche. Venezia come Mira: l’olandesina. La vittoria della terra ferma.

Fin qui gli scenari, più o meno apocalittici, della laguna futura e di Venezia stessa. Ma quel che è forse più interessante per noi, ora, di quella ricognizione trasognata fra letteratura e progetto suggerita dal grande Eliot, è l’ipotesi di metodo sottesa dalla spericolata operazione letteraria interpretativa che T.S.Eliot dispiega nella sua Waste Land, a partire da una spregiudicata riutilizzazione delle considerazioni antropologiche del Ramo d’oro di Frazer, oltre che di frammenti letterari da Dante fino all’Upanishad. Un metodo – quello proposto e attuato da Eliot – che pare potersi traslare con interesse in un approccio progettuale per la rigenerazione e il ri-ciclo delle preesistenze (lagunari, nella fattispecie).

Il London Bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo / Poi s’ascose nel foco che gli affina / quando fiam uti chelidon – o rondine rondine / le Prince d’Aquitaine à la tour abolie / Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine/ Bene allora v’accomodo io. Hyeronimo è pazzo di nuovo. / Datta. Dayadhvam.Damyata. / Shantih shantih shantih.

“These fragments I have shored against my ruins”: ecco la soluzione proposta da T.S.Eliot, accettando tutta la crudeltà di un Aprile desolato, ma comunque gravido di promesse. Gli scarti del processo di sviluppo e trasformazione del territorio possono forse essere – scrivevo allora - in analogia col metodo e la poetica suggeriti da Eliot, i frammenti di un discorso-paesaggio da sovrascrivere-sovradisegnare nello spazio-tempo di luoghi che appaiono oggi rifiutati. Quel che possiamo fare – sembra suggerire la Waste Land di Eliot – è disegnare un processo (con tutte le variabilità e adattività possibili) che costruisca relazioni (spazio-temporali) fra quei frammenti-scarti: un merz-bau dadaista à la Schwitters, più che un quadro cubista, dove a un metodo scompositivo si preferisca un metodo compositivo, dove il divenire e quindi la dinamica temporale, il mutamento, sia attentamente considerato e incorporato e tuttavia non tanto in funzione ‘analitica’ ma propriamente in funzione ‘proiettiva’, ‘progettuale’.

Ma per far questo – ammonisce il metodo di Eliot – non è sufficiente il controllo del processo ri-compositivo e di trasformazione; occorre darsi un’istanza di ordine finale. Occorre riscoprire il “metodo mitico”, trasferendo nella realtà sensibile – ovvero nel paesaggio – anche gli stati d’animo, le emozioni…, e inseguendo il mito. Per usare una formula espressiva di Lévi-Strauss: “Il pensiero selvaggio non distingue il momento dell’osservazione da quello dell’interpretazione […]”.

L’adozione del sistema mitico permette a Eliot di realizzare un programma poetico volto a sanare la frattura tra giudizi di fatto e giudizi di valore, per instaurare al suo posto una forma di comunicazione e percezione in cui i due momenti siano indistinguibili – così scrive a proposito di The Waste Land Franco Moretti:

Come il bricoleur, Eliot estrae alcuni elementi (in genere frasi o versi) da insiemi organizzati di varia natura, e sceglie precisamente quegli elementi che siano in grado di assolvere a una nuova funzione – più o meno lontana da quella originaria – in quella nuova struttura che è The Waste Land (Moretti 1980).

La caratteristica del pensiero mitico, come del bricolage sul piano pratico – scriveva per il suo canto lo stesso Claude Lévi-Strauss (La Pensée sauvage, Paris 1962) – è di elaborare insiemi strutturati, ma “utilizzando residui e frammenti di eventi […] testimoni fossili della storia di un individuo o di una società”. Quindi: non resta che raccogliere “fragments I have shored against my ruins”, come cercava di fare anche Robert Smithson nelle sue peregrinazioni fra i ‘monumenti’ di Passaic, trovare le radici cui afferrarsi, anche viaggiando nel junkspace della postmodernità. Così forse da questi paesaggi desolati possono nascere ancora lillà.

Costruire – più che un racconto – un montaggio (ipertestuale) di cose e di immagini capaci di raccontare non più in sequenza cronologica ma in un quadro spaziale simultaneo e continuamente in evoluzione: un palinsesto su cui continuamente si cancella e si riscrive ma sul quale le tracce permangono a costruire una continuità: tracce di cultura, strati geo-archeologici, che rappresentano la nostra eredità.

Forse questo è il ‘mito’, costruito dall’accumulo di cultura dotta e di cultura materiale, che in Eliot è l’accumulo della cultura letteraria occidentale e orientale mischiato alla quotidianità: qualcosa di simile a quel mito che Piranesi perseguiva disegnando antichità per costruire scenari incredibilmente precorritori della modernità. È peraltro interessante l’accostamento della poesia di Eliot al pensiero antropologico (prima ancora che quello di Lévi-Strauss, quello di Frazer e del suo Golden Bough); così come interessante è accostare il progetto di paesaggio all’antropologia del paesaggio, come per esempio ha fatto magistralmente – e sulla Laguna anche specificamente – il geografo Eugenio Turri. Così Fabio Dei:

Dobbiamo intanto notare che The Waste Land e il Golden Bough sono entrambe opere di carattere intertestuale: sono cioè interamente costruite come un montaggio di frammenti o ritagli di altri testi, estratti dal loro originario contesto culturale e autoriale, e disposti in un nuovo ordine. […] A tenere insieme tutto questo c’è solo una struttura narrativa generale, che sembra poter incorporare i diversi contesti: l’interpretazione ritualistica della leggenda del Graal, che Eliot trae dalla Weston. Vale a dire, una storia di viaggio e di ricerca – così come viaggio e ricerca sono le metafore che reggono l’intreccio del Golden Bough (Dei 2001).

E così scriveva lo stesso Eliot nel 1923, commentando l’Ulysses di Joyce:

In using the myth, in manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity Mr. Joyce is pursuing a method which others must pursue after him [...] It is simply a way of controlling, of ordering, of giving a shape and a significance to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history [...] Psychology, ethnology, and The Golden Bough have concurred to make possible what was impossible even a few years ago. Instead of narrative method, we may now use the mythical method. It is, I seriously believe, a step toward making the modern world possible for art (Eliot 1923).

Così conclude Dei nel saggio sopra ricordato:

Il metodo mitico non si limita però a dissolvere l’ordine tradizionale della storia, trasformandola in un caotico ammasso di frammenti irrelati: esso mira invece a far emergere da questi frammenti un nuovo ordine. […] Ma questo nuovo ordine deve emergere dalle rovine del precedente, il quale dev’esser dunque ripercorso a ritroso, in un viaggio verso le scaturigini dell’identità morale dell’uomo. Ecco dunque ripresentarsi in Eliot lo stesso immaginario e lo stesso “metodo” geologico che abbiamo visto all’opera in Frazer e Freud.

Un progetto di paesaggio è senz’altro anch’esso un viaggio e un progetto narrativo, ma ancor più, e in specie in un contesto di lacerti e di frammenti come quelli di cui stiamo parlando, è un progetto di narrazione ipertestuale come quella appena descritta, con un fine ultimo che allude a un nuovo ordine, per quanto complesso.

Questo è dunque il paesaggio della laguna, paese arcaico e futuribile assieme. Un paesaggio in cui la banalità corrente del presente ancora non ha fatto aggio sul passato e sul futuro […]. Territorio del possibile, dunque, dove è ancora possibile scrivere senza dover necessariamente e troppo cancellare. Usando prioritariamente gli spazi bianchi e poi magari anche gli altri scarti più materiali. Un merz-bau meno accatastato, nei cui interstizi possono continuare a germogliare il primo, il secondo e il terzo paesaggio, strappando lillà da terra morta.

In sintesi, l’assunto metodologico dell’esperimento propone di riscoprire le tecniche di montaggio adottate rivoluzionariamente in letteratura da autori come Joyce e Eliot nel Novecento e le parallele tecniche artistiche di montaggio dei collage e dei merz-bau dadaisti e di Schwitters in particolare, con le loro finalità di istituire un ‘nuovo ordine’ a partire dall’esistente (ivi compresi i frammenti e gli scarti prodotti dallo sviluppo capitalistico). E, ovviamente, è altrettanto fondamentale ripensare, per gli scopi dell’architettura e del paesaggio, le note vaste esperienze del montaggio in ambito cinematografico, da Ejzenstein in poi (su cui personalmente sono tornato più recentemente in un saggio in corso di pubblicazione entro un libro a cura di C. Baldacci e M. Bertozzi), in ispecie in funzione degli obiettivi e delle strategie del ri-ciclo (dei quali mi sono occupato negli ultimi quattro anni coordinando la vasta ricerca Prin “Re-cycle Italy”, da poco conclusa; cfr. ww.recycleitaly.net).

3. Haiku in materia del vuoto

5 | Luigi Moretti, calco della chiesa di S.Maria della Divina Provvidenza in Lisbona di Guarino Guarini, dalla rivista “Spazio” n.7, 1953.

6 | Rachel Whiteread, House, East London, 1993.

7 | Claudio Parmiggiani, Scultura d’ombra, Musée Fabre, Montpellier, 2002.

8 | Eduardo Chillida, Montagna Tindaya, Fuerteventura, 2011

9 | Kazuyo Sejima, installazione nel Padiglione di Mies van der Rohe, Barcellona, 2008.

Il terzo esperimento su questa linea di ricerca è nato da un ulteriore divertissement intellettuale escogitato in occasione di un mio intervento in un convegno dal titolo Rappresentazioni alle soglie del vuoto: estetiche della sparizione, coordinato da Agostino De Rosa all’Iuav nel 2013, che successivamente ho sviluppato nel mio ultimo libro La materia del vuoto (Universalia, Pordenone 2015).

Il tema della ‘materia del vuoto’ riferito ad esperienze artistiche e architettoniche contemporanee è fortemente influenzato dal pensiero orientale, in particolare buddista e taoista (uno dei versi più famosi della letteratura buddista, lo Hrdaya sutra – ricorda Giorgio Pasqualotto – recita non a caso: “Forma è vuoto, vuoto è forma”), e questo mi ha indotto a cercare in quella temperie culturale strumenti capaci di rappresentare sinteticamente i concetti e le modalità di lettura e progetto delle “materie impalpabili” con cui si costruisce lo spazio architettonico: il vuoto, la luce, l’atmosfera…

La tradizione poetica giapponese degli haiku fornisce un potente strumento di traslazione in parole illuminanti di immagini e sensazioni riferibili a ‘paesaggi’, fisici o mentali che siano. Mi è parso quindi stimolante cercare di sintetizzare l’analisi della ‘materia del vuoto’ in arte e in architettura mediante brevi testi poetici che si rifanno (sia pure in modo forzatamente non ortodosso) a quella tradizione. Ho provato quindi a tradurre il tentativo tassonomico di classificazione delle ‘forme’ con cui è concepito e progettato il vuoto in arte e in architettura in una serie di simil-haiku che qui di seguito trascrivo:

1. Lo spazio “disoccupato”

Un cerchio vuoto riluce fra le pietre. / Vi si riflette immobile il cielo.

2. Lo spazio “congelato”

Fra i miei occhi e il tuo volto una parete di luce. / L’inverno ha congelato nell’aria fiocchi di neve.

3. Lo spazio “cavo”

Scavando, ho cercato la geometria della terra. / La vera profondità è fatta d’aria.

4. Lo spazio “de-locato”

Ovunque tu vedrai impronte di vita / troverai aria per il tuo respiro.

5. Lo spazio “atmosferico”

La nebbia è polvere di stelle. / Vi si scioglie perfino l’occhio della luna.

Confesso che più volte – da occidentale – ho tradito lo spirito autentico dell’haiku, usando la forma poetica breve più come un aforisma che come un haiku (vedi soprattutto il n. 3 e il n. 4); ma in ogni caso ho tentato di racchiudere l’elaborazione critica dei singoli capitoli – svolta a partire dalle ricerche artistiche di Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, James Turrell, Claudio Parmiggiani o di quelle architettoniche di Alberto Campo Baeza, Eduardo Souto de Moura, Manuel Mateus, Steven Holl, Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Peter Zumthor ed altri – in un ‘lampo’ che più che spiegare (analiticamente) potesse trasmettere (sinteticamente) un’impressione, un’emozione, o semplicemente un’intuizione - avvicinandosi così più a un’operazione poietica che a una mera operazione critico-interpretativa.

In questo ho cercato inconsciamente di avvicinarmi allo spirito zen che permea la tradizione degli haiku: “Lo zen cerca di mostrare, più che dimostrare”, sottolinea significativamente Giorgio Pasqualotto (Prefazione a Yves Bonnefoy, Sull’haiku: Bonnefoy 2015, 10) e l’autentico haiku ha questa meravigliosa caratteristica, di essere appunto un’immagine virtuale, un’esperienza virtuale, un “paesaggio” virtuale, evocato dalle parole. Esattamente come uno spazio architettonico fenomenologicamente inteso vuol darsi insieme come immagine, esperienza e paesaggio. Così scrive poeticamente Yves Bonnefoy:

L’haiku non formula ma, rapido, si fa slancio verso la cosa, fusione con essa, silenzio già all’interno delle sue parole [...] Ciò che i poeti di haiku amano mostrare non sono tanto le cose, gli esseri, quanto i fremiti, le increspature presto riassorbite dalla superficie sensibile, tracce del tutto o del nulla, che il pensiero concettuale non può né vorrebbe trattenere (Bonnefoy 2015, 19).

È questo lavorare per ‘fremiti’ allusivi, per sintetiche intuizioni, in sostanza, quel che mi ha interessato rincorrere, dopo aver compiuto un lavoro interpretativo sulle ricerche/esperienze degli autori prima citati, onde desumerne e trasmetterne non tanto un metodo, o peggio una formula, quanto un modo sintetico di appropriarsi dell’essenza stessa di quelle ricerche/esperienze ed eventualmente quindi di poterle riproporre nel proprio lavoro progettuale.

Kosme de Barañano, commentando nella sua prefazione al libro il mio lavoro, e in particolare apprezzando proprio quegli haiku che pure, come ricordavo prima, erano nati come un puro divertissement ‘ornamentale’, scrive: “Non sono tanto digressioni analitico-critiche o storico-artistiche, ma presentazioni, accompagnate da un prezioso materiale documentario, che tendono più a suggerire che ad asserire”, e conclude definendo il mio libretto: “un’inedita e suggestiva traslazione di forze per farci intendere l’architettura”.

Al di là della cortese benevola indulgenza di un amico quale è Kosme, mi interessa qui cogliere questo aspetto quasi subliminale che egli individua, nell’operazione critica da me proposta, come “traslazione di forze”; un processo che cerca pertanto strumenti interpretativi ed espressivi che si distanziano, o meglio si aggiungono a complemento, all’indagine storico-critica per proporsi come veicoli di trasmissione non solo di concetti ma anche di esperienze (emozionali); e di conseguenza cercano volutamente di usare, come l’haiku magistralmente insegna, di parole-immagini.

Nel libro ho provato a riprodurre l’esperimento anche negli altri due capitoli. Riporto qui i simil-haiku dedicati al tema della luce.

1. La luce e lo spazio-tempo

Entrando dalla finestra, / ogni giorno un raggio di sole mi richiama alla vita.

2. La pioggia di luce

Gocce di sole piovono dal cielo, / sono fradicio di luce.

3. La luce e la vibrazione

Vibrando come le corde di un violino, / luci e ombre mi raccontano una storia sempre nuova.

4. La luce e l’atmosfera

Nuvole mi avvolgono sfocando la vista, / mi son tuffato nella materia del mondo.

5. La luce e il simbolo

Una cometa mi ha condotto fin qui, / cerco uno squarcio di luce.

6. La materia-luce

La mia stanza riempita di cielo, / come un miraggio trasfigura il mio corpo.

7. La luce e i corpi

Oggetti come statue sfilano sotto il sole, / è una danza di corpi pietrificati.

8. La luce come corpo luminoso

Nella notte si è acceso un lume, / baluginando ha preso corpo fra la terra e il mare.

Anche in questo caso confesso di aver tradito lo spirito degli haiku indulgendo ad una proiezione in prima persona delle immagini evocate (purtroppo non avevo ancora letto le riflessioni di Bonnefoy sull’haiku, in particolare laddove sottolinea giustamente: “per comprendere l’haiku, bisogna quantomeno tentare di far propria la sua esperienza di cancellazione di ciò che in occidente chiamiamo l’io”: v. Bonnefoy 2015, 78). Ma resta comunque l’intento di riassumere in una sintetica ‘impressione’ o ‘evocazione’, di natura esperienziale, il senso delle letture esercitate, di nuovo, su opere d’arte e di architettura.

Tornando a una riflessione più generale sulla potenza evocativa degli haiku giapponesi, può aggiungersi tuttavia che quella potenza è fortemente avvalorata dal loro naturale esprimersi in ideogrammi – ciò che per la cultura occidentale è chiaramente impedito dal nostro tipo di scrittura.

L’ideogramma traduce infatti già di per sé in immagine la parola, traslando direttamente in segni i significati stessi delle parole, e questo ovviamente favorisce largamente le possibilità di creazione di immagini sintetiche di ‘paesaggi’ (mentali o fisici che essi siano). Così, ancora, Yves Bonnefoy:

La notazione grafica delle parole (in Giappone) è costituita da ideogrammi, da segni che spesso conservano nella loro forma parte dell’aspetto delle cose, e l’haiku è breve, il che permette di coglierne tutti i caratteri con un sol colpo d’occhio: in tal modo il poeta potrà trasmettere attraverso le sue parole un fremito del loro aspetto visibile che aiuterà a percepire nella situazione da lui evocata ciò che è più immediato, più intimo. Questo poeta sarà un pittore. Potrà aggiungere al sapere proprio delle parole quel sapere al di là di esse che conferisce al pittore lo sguardo che ha portato a fondo una meditazione silenziosa sugli aspetti del luogo naturale (Bonnefoy 2015, 51).

L’haiku nella sua scrittura ideogrammatica, e ancor più attraverso l’esercizio artistico della calligrafia, diventa così facilmente un’essenziale immagine pittorica e non più mera parola. Più facilmente ancora, dunque “al pensiero che si stabilisce sul piano del senso, e che potrebbe così farsi preponderante, esso sostituisce la percezione immediata, che fa corpo con ciò che è” (Bonnefoy 2015, 76).

A tale proposito, e tornando ai nostri interessi circa il progetto d’architettura, haiku e ideogramma si possono dare di per sé come strumenti efficacissimi per sintetizzare “in un lampo” un’idea progettuale iniziale che può dare l’avvio al processo progettuale e controllarne via via la coerenza con quell’idea essenziale di partenza. Un simile processo ideativo-compositivo è presente non a caso nella prassi progettuale, per esempio, di un maestro dell’architettura giapponese contemporanea quale è Tadao Ando, i cui schizzi ideogrammatici anticipano con eccezionale capacità di sintesi lo sviluppo di tutti o quasi i suoi progetti.

Fonti

Le edizioni dei testi classici, antichi e rinascimentali e moderni, evocati nel saggio sono:

- Quinto Orazio Flacco, Arte Poetica. Lettera ai Pisoni, a cura di C. Damiani, traduzione e note di Giacomo F. Rech, testo latino a fronte, Roma 1995.

Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato, a cura di G. Anceschi, Milano 2009.

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, a cura di G.Innamorati, prefazione di E. Cavazzoni, Milano 2008.

Baldassarre Castiglione, Il Libro del Cortegiano, a cura di N. Longo, Milano 2007.

Thomas S. Eliot, La terra desolata, in: Opere. Testo inglese a fronte. 1904-1939, cura e traduz. di R. Sanesi, Milano 2005.

I tre esperimenti qui commentati sono documentati in:

- Renato Bocchi, Ut architectura poësis. I dialoghi impossibili: Manfredo Tafuri incontra Ariosto, NORDESTNIGHT, Università Iuav di Venezia, Venezia 2013.

Renato Bocchi, The Waste Land-scape. Fragments of Thought for a Hypothesis of Landscape as Palimpsest, in A. Bertagna e S. Marini (ed.), The Landscape of Waste, Milano 2011

Renato Bocchi, The Waste Land-scape. Frammenti di pensiero per un’ipotesi di paesaggio come palinsesto, in F. Ghio, A. Metta, L. Montuori (a cura di), OPEN/papers, scritti sul paesaggio, Pisa 2012.

Renato Bocchi, La materia del vuoto, con prefazione di K. de Barañano, Pordenone 2015.

Riferimenti bibliografici

- Baldacci, Bertozzi 2017

C. Baldacci, M. Bertozzi (eds.), Montages. Assembling as a Form and Symptom in Contemporary Arts, Milano-Udine, 2017. - Bocchi 2010

R. Bocchi, Strutture narrative e progetto di paesaggio in Olmi 2010. - Bonnefoy [1990] 2015

Y. Bonnefoy, Sull’haiku, con prefazione di G. Pasqualotto, Milano, 2015 (ed.orig. Du haiku, in Entretiens sur la poésie 1972-1990, Mercure de France, Paris 1990). - Dei 2001

F. Dei, Metodo mitico e comparazione antropologica. Frazer e The Golden Bough cent’anni dopo, in C. Lìson Tolosana, ed., Antropologia: Horizontes comparativos, Universidad de Granada, 2001, 39-66. - Eliot 1923

T. S. Eliot, Ulysses, Order and Myth, (“Dial” vol. 75, no. 5, Nov. 1923) New York 1923. - Frazer [1894] 1950

J. G. Frazer, Il ramo d’oro, traduzione di L. De Bosis, Torino, 1950 (ed. orig. The Golden Bough, London 1894). - Lévi-Strauss [1962] 2010

C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, trad. di P. Caruso, Milano, 2010 (ed.orig. La Pensée sauvage, Paris 1962). - Moretti 1980

F. Moretti, Dalla Terra desolata al paradiso artificiale, in “Calibano”, 5, 1980. - Olmi 2010

C. Olmi (a cura di), Il parco dell’Ariosto e del Boiardo. Progetti di luoghi come esercizi di fantasia, Quodlibet, Macerata, 2010. - Ricoeur [1998] 2013

P. Ricoeur, Architettura e narratività, in P. R., Leggere la città, a cura di F. Riva, trad. di D.Gianola, Roma, Castelvecchi, 2013 (ed. orig, Architecture et narrativité, in “Urbanisme”, n. 303, nov-dec 1998, 41-51). - Tafuri 1989

M. Tafuri, Giulio Romano: linguaggio, mentalità, committenti, in Giulio Romano, Milano 1989,15-63.

English abstract

This essay seeks to establish a strict dialogue between images and words belonging to different fields through an unusual parallel between architecture and literary narration and techniques. The theory which underlies the act of composing architecture looks for design-lines, strategies and tools of action outside the disciplinary field of architecture itself and aims to build up spaces and objects taking into deep consideration the (perceptive, emotional, empathic, embodied) reactions of the user. The relationship between architectural, artistic and literary research spans three different duos:

- the devices of the architecture of Palazzo Te in Mantua by Giulio Romano read by Manfredo Tafuri compared with the literary devices of the poem Orlando Furioso by Ludovico Ariosto;

- the derelict lands of the Venetian lagoon described by using some evocative lines and the literary structures from T. S. Eliot’s The Waste Land;

- the intent of summing up in a synthetic “impression” or “evocation” (through the device of haiku in Japanese poetry) the secret inner sense of the landscapes of different artistic and architectural pieces.

keywords | Haiku; Palazzo Te; Orlando Furioso; Thomas Stearn Eliot.

Per citare questo articolo / To cite this article: R. Bocchi, Ut architectura poësis, “La Rivista di Engramma” n. 150 vol. 1, ottobre 2017, pp. 163-183 | PDF