La rivista “Centro sociale”

1 | “Centro sociale” 3 (maggio-giugno 1955), copertina di Egidio Bonfante.

Fra le innumerevoli iniziative editoriali intraprese da Adriano Olivetti – attraverso le Edizioni Comunità, la società Olivetti o a titolo personale – “Centro Sociale” è fra le meno conosciute. Non ha la notorietà e la diffusione di “Sele Arte”, né le viene riconosciuto il ruolo di centralità nel dibattito politico e culturale di “Comunità”, o quello innovativo nel suo settore e in ambito internazionale di “Urbanistica”. Eppure è fra le più longeve, uscendo dal 1954 al 1978, ha diffusione internazionale, con uscite semestrali sotto il nome di “Community Development” (dal 1957) e un comitato direttivo che comprende studiosi ed esperti in sociologia, scienze umane e lavoro sociale da tutto il mondo. È convintamente appoggiata da Olivetti, che la finanzia attraverso la Prima giunta dell’UNRRA-Casas (di cui farà parte per tutti gli anni Cinquanta), pone alla sua direzione Paolo Volponi e diventa membro, in qualità di rappresentante del Movimento Comunità, del Comitato di direzione dell’edizione internazionale. Ed è una rivista esplicitamente olivettiana, fin dalla impostazione grafica, con la copertina disegnata da Egidio Bonfante, il poliedrico artista, grafico e illustratore, con Olivetti dal 1948, autore dell’impaginato di “Comunità” e di molte copertine di “Urbanistica”. È olivettiana nel suo rivolgersi concretamente alla comunità, proporsi come luogo di incontro e confronto, promuovere l’interdisciplinarietà. Così si legge nella presentazione del numero internazionale 32-33 del 1960, uscito poco dopo la morte di Adriano:

Nell’ispirare e nell’aiutare questa rivista, Adriano Olivetti desiderava suscitare un movimento di confronto di idee e di esperienze nel campo dello sviluppo delle comunità. Ma il suo intento era più ambizioso, e la rivista avrebbe dovuto, in seguito, proporre incontri, riunioni, seminari fra animatori, sociologi, tecnici dello sviluppo delle comunità di tutti i paesi. Era infatti suo desiderio che COMMUNITY DEVELOPMENT diventasse un legame e uno strumento di lavoro per uomini di formazione, di origini, di attività diverse, ma tutti alla ricerca di modi di vita migliori e più giusti.

Nelle numerose riviste che aveva ispirato e aiutato – sia di architettura che di organizzazione scientifica del lavoro, di lavoro sociale che di urbanistica o di arte contemporanea –, nella scelta delle opere pubblicate dalla sua casa editrice, nella scelta degli amici e dei collaboratori, mirava sempre a far convergere sforzi in apparenza opposti, ma dei quali egli vedeva l’intima unità, senza mai imporre agli altri le proprie idee o le proprie direttive. Voleva essere il primo a rispettare la legge di questa società futura, che sperava più libera, più unita, più umana (Presentazione 1960, 4).

“Centro sociale” nasce come organo del CEPAS, il Centro di Educazione Professionale per Assistenti Sociali, fondato da Guido Calogero nel 1946 come organizzazione formativa indipendente e laica, trasformata, nel 1952, proprio per mantenere la propria autonomia, in associazione fra i cui membri ci sono il Movimento Comunità e l’Istituto Nazionale di Urbanistica (v. Bolognesi 2005), di cui Olivetti è presidente. È attraverso questi legami che il CEPAS è coinvolto dall'UNRRA-Casas nel progetto La Martella, il villaggio nei pressi di Matera realizzato fra il 1952 e il 1954 da un gruppo di architetti (Federico Gorio, Ludovico Quaroni, Piero Maria Lugli, Michele Valori) per ospitare parte della popolazione dei Sassi e divenuto laboratorio di ricerca interdisciplinare e di integrazione sociale. Gli operatori del CEPAS hanno il compito di avviare la ricostituzione – o la costituzione ex-novo – di un tessuto sociale perduto o mai esistito. Il CEPAS riceve il sostegno economico della Olivetti e l’appoggio scientifico e culturale dell’Istituto Italiano dei Centri Comunitari. Diretto da Angela Zucconi, storica, linguista, scrittrice, appassionata sperimentatrice di progetti comunitari (v. Zucconi, 2000; Saibene 2016), il CEPAS annovera fra i suoi docenti sociologi, antropologi, storici e architetti, fra i quali Paolo Volponi, Federico Chabod, Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Ludovico Quaroni, Manlio Rossi-Doria.

Alcuni di questi nomi si ritrovano nel comitato di direzione della rivista o fra i collaboratori più assidui. Direttore è infatti Paolo Volponi, acuto osservatore del conflitto tra città e campagna, mondo rurale e industriale, in Olivetti dal 1950, per la quale si occupa prima dell’UNRRA-Casas a Matera, e poi, dal 1956, dei servizi sociali di fabbrica. Dal 1959, la direzione passerà ad Anna Maria Levi, proveniente dal Movimento Comunità. I componenti del comitato, le cui competenze sono indicate nel primo numero, sono Achille Ardigò “esperto in problemi della colonizzazione interna”, Vanna Casara “del Comitato centrale per l’educazione popolare – Ministero della P.I.”, Giorgio Molino “dell’amm. Attività Assistenziali Italiane e Internazionali”, Ludovico Quaroni “della Facoltà di Architettura dell’Univ. di Roma”, Giorgio Ceriani Sebregondi “dell’Associaz. per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno (Svimez)”, Giovanni Spagnolli “dell’UNRRA-Casas Prima Giunta”, Angela Zucconi (v. “Centro sociale” 1954, 1). Un insieme di persone eterogeneo per specializzazione disciplinare e provenienza professionale, accomunate dall’interesse per una rinascita sociale, oltre, e forse prima, che economica dell’Italia, quale la situazione politica del tempo non sembra volere o potere realizzare. Alcuni, come Volponi, Zucconi e Quaroni, sono strettamente legati a Olivetti, di cui condividono il principio dell’azione come partecipazione, di integrazione culturale; altri provengono dalla sinistra cristiana, in particolare Achille Ardigò e Giorgio Sebregondi, componenti del gruppo che, intorno al filosofo Felice Balbo, guarda a un approccio multidisciplinare della cultura (Pascale 2015). Ardigò, con Balbo, Baldo Scassellati, Renzo Caligara e Gianni Baget, dà vita anche alla rivista “Terza generazione”, la generazione dei giovani cattolici “successiva e diversa” rispetto a quella di Don Sturzo e di De Gasperi (v. Lambertini 2005, 6-7). Il foglio esce per un solo anno, dall’agosto 1953 al settembre 1954. Proprio la sua volontà di offrire una visione “non populista né illuminista” della realtà, di “approfondire lo studio dell’ambiente fino a comprenderlo nelle sue motivazioni profonde, fino ad assimilarsi ad esso così da poter inventare insieme ai giovani del luogo una iniziativa scatenante” (Scassellati 1953, 9), sembra confluire nei progetti di “Centro Sociale”.

I fini della rivista del CEPAS, il suo modo di porsi rispetto alle difficoltà, ai rischi di involuzione che diventavano sempre più palesi in quei primi anni dell’Italia repubblicana, non sono tuttavia gli stessi, rivolti come sono non tanto o non solo alla creazione di una nuova coscienza fra i giovani, quanto a un generale rinnovamento “dal basso”, che non è meno complesso, né richiede meno energie intellettuali e culturali, ma sicuramente esige un approccio diverso. Diversa è anche la posizione rispetto al cattolicesimo di “Terza generazione” nell’affermare un laicismo non confessionale e apartitico. Così, il lettore è, fin dal primo numero, avvertito, nella Premessa che “questa pubblicazione non porta né direttive né messaggi”, che non vi sono “gerarchie fra i collaboratori”, che “non si tratta di una pubblicazione ufficiale”, né di una “rivista di informazioni”. Sgombrato il campo da precise aspettative e rigide collocazioni nel panorama culturale e politico del mondo legato alla formazione dei social workers, si spiega che:

Questa rivista difatti si propone di funzionare come un centro sociale. Il nostro Comitato di direzione, nella eterogeneità delle competenze rappresentate, raffigura in qualche modo la molteplicità e la combinazione delle attività che si svolgono in un centro sociale. Facciamo perno (questa è la nostra “zona”) sugli assistenti sociali di condotta (UNRRA-Casas, INA-Casa, Enti di Riforma) ma non ci rivolgiamo a loro soltanto. Pochissimi dei problemi che avremo occasione di trattare possono essere risolti dagli assistenti sociali o da una determinata categoria di lavoratori sociali, ma soltanto da uno sforzo combinato [...] (Premessa 1954, 1-2).

Tali assunti si riflettono nella struttura della rivista, negli argomenti trattati e nelle modalità con cui sono affrontati, offrendo i primi indizi di un disegno che, almeno agli inizi, vuole rispecchiare la problematicità e la fluidità di un’istituzione, di cui si avvertono urgenza e rischi.

Occupandosi di “inchieste sociali – servizio sociale di gruppo – educazione degli adulti”, come recita il sottotitolo, la rivista – oltre a fornire documenti interessanti il lavoro sociale, una selezione di articoli tratti da “un centinaio di riviste” del settore e recensioni di libri e film – offre materiale didattico per l’educazione degli adulti e affronta volta per volta un tema specifico, ritenuto importante e in grado di stimolare un dibattito fra i lettori e fra i partecipanti agli incontri promossi nei centri sociali.

Così, se il primo numero si occupa del centro sociale, facendo il punto sull’organizzazione e diffusione, sul dibattito e sulle caratteristiche formali e funzionali, i numeri successivi esplorano temi strettamente legati al rapporto fra centri sociali e territorio, quali l’indagine sociale, lo studio delle comunità, la questione del vicinato, le migrazioni, le periferie. A questi si alternano temi di educazione popolare come la biblioteca, il museo, lo sport, il teatro, l’artigianato e le arti popolari, finanche la fantascienza (n. 18 del 1957), per la quale gli interrogativi vertono sulla sua classificazione letteraria, sul valore formativo, sul rapporto uomo/automa. Temi che indagano l’integrazione sociale attraverso forme culturali diverse e valutano i rapporti fra culture popolari e cultura “alta”. Ogni tema è introdotto da un passo letterario, da Marco Aurelio ad Aristotele, da Filarete a Lewis Mumford, da Ignazio Silone a un allievo dei corsi dell’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, a sottolineare la cifra umanistica che sempre sottende alle questioni trattate (v. Bolognesi 2005, 328). La riflessione e la discussione di questi temi è affidata ad esperti, così da rendere effettivo quello “sforzo combinato”, quel rivolgersi agli assistenti sociali ma non “a loro soltanto”. Ci saranno quindi, solo per citare alcuni fra gli italiani, Callisto Cosulich a scrivere di cinema e fantascienza, Franco Ferrarotti di sport e sociologia, Enrico Crispolti delle “fonti della cultura”, Danilo Dolci dell’occupazione nei villaggi siciliani, Eugenio Battisti di folklore e arti popolari. E una folta schiera di architetti e urbanisti, da Ludovico Quaroni a Leonardo Benevolo, da Paolo Portoghesi a Italo Insolera, da Eugenio Gentili a Giancarlo De Carlo ad occuparsi di inchieste sociali, studi di comunità, periferie, architettura, musei. Nei primi anni, infine, un vero e proprio corso di educazione civica, costruito come strumento per aprire dibattiti in seno ai centri sociali, illustrava la Costituzione, le fasi dell’iter legislativo, gli organi amministrativi centrali e locali, le riforme, le migrazioni interne, la fame e i piani urbanistici, attraverso testi e grandi tavole, realizzate, in alcuni casi, dalla grafica militante di Albe Steiner.

2 | Albe Steiner, Immagini e Problemi / Tav. 5 – I Piani Urbanistici, allegato a “Centro Sociale” 2 (1955), Museum für Gestaltung Zürich – Archiv Zürcher Hochschule der Künste.

Negli anni ’60, la rivista si fa via via più settoriale, rivolta a un pubblico specializzato, orientata al dibattito prettamente sociologico, e ai numeri tematici se ne affiancano altri di aggiornamento: il lavoro sociale sembra aver assunto contorni più precisi (nel 1966 la scuola del CEPAS viene assorbita dall’università di Roma e diventa corso di laurea) ed è oggetto di uno studio sulla situazione in Europa, finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (v. Belotti 2011, 51). Ma, nel contempo, diventa il luogo in cui si concentrano ed esplodono le contraddizioni dell’epoca, che si cerca di analizzare e spiegare anche rivendicando, come avviene con il numero 81-84 (19-20 dell’edizione internazionale) del 1968, alle esperienze di sviluppo comunitario, da sempre al centro della rivista, “la concezione dell’impegno politico come impegno globale; l’esigenza di studiare forme nuove di partecipazione democratica; la necessità di superare il conflitto fra intervento e strumentazione tecnica e intervento politico (ove per politica si intenda il sistema della libertà)” (Fichera 1968, III), riconoscendo questi temi come le questioni cruciali di quegli anni.

Nel 1974, introducendo le sperimentazioni di decentramento da poco avviate a Bologna, Angela Zucconi attribuisce al Movimento Comunità e all’azione dei centri sociali il merito di aver affrontato per primi il problema delle autonomie locali, ricordando, per esempio, che i comitati di quartiere trovarono proprio nei centri – UNRRA-Casas o INA-Casa che fossero – “l’impulso, il sostegno e l’ospitalità che servì a renderli operanti” (Zucconi 1974, VI-VII). Ricorda inoltre come la rivista “abbia pubblicato il primo studio sui centri sociali in Italia, i primi studi preparatori ai progetti di sviluppo comunitario” (Zucconi 1974, VIII). Ma, di fronte all’espandersi del disagio sociale, all’incalzare delle proteste, alla radicalizzazione delle lotte, le rivendicazioni di “Centro sociale” rivelano la fragilità e le contraddizioni di un progetto in cui, vent’anni prima, un gruppo di intellettuali e con loro una parte della società aveva creduto.

Quale centro sociale

3 | “International Review of Community Development” 19-20 (1968), International issue of “Centro sociale” 81-84 (1968), copertina di Egidio Bonfante.

Il tema del centro sociale diventa di grande attualità nei primi anni Cinquanta. I nuovi quartieri INA-Casa, i borghi della riforma agraria, i villaggi UNRRA-Casas, ma anche le comunità del Canavese, le iniziative dell’Unione per la lotta all’analfabetismo e quelle del Centro Italiano Femminile si muovono verso la creazione di istituzioni dove le attività di servizio sociale, nelle forme di aiuto, auto-aiuto, apprendimento, formazione di gruppi sociali e di comunità potessero esplicarsi. Nello stesso anno in cui nasce “Centro sociale” (1954), viene fondato l’Ente gestione servizi sociali – Case per lavoratori (EGSS), associazione privata che conta fra i soci la Gestione INA-Casa, l’INPS, l’INAM, l’INAIL, l’UNRRA-Casas, gli IACP, con lo scopo di occuparsi dei servizi sociali nei nuovi quartieri. Sempre nel 1954, in giugno, si tiene a Napoli la riunione del Comitato permanente della Federazione internazionale centri sociali, cui apparteneva il Comitato italiano servizio sociale.

Proprio perché tema inedito nel panorama italiano, in grande ritardo rispetto a paesi in cui esisteva ormai una tradizione in merito, la necessità di fare chiarezza su senso, scopi e funzioni appare prioritaria e “Centro sociale” esordisce illustrandone i caratteri desunti dalle esperienze avviate, soffermandosi su due casi specifici, e analizzando il centro sociale dal punto di vista edilizio. In seguito, saranno ulteriormente messi a fuoco gli aspetti che definiscono il centro sociale, e in particolare verranno illustrate le inchieste sociali, necessarie per stabilire le modalità operative in uno specifico contesto, e si darà vita a un confronto con architetti e urbanisti per approfondire il ruolo del centro sociale nella comunità. In questa occasione emergeranno con più chiarezza le esigenze degli operatori e si constaterà la difficoltà di definire non solo una univoca tipologia architettonica ma un’idea condivisa di centro sociale. Volponi avvertiva, proprio introducendo sulle pagine della rivista quel dibattito, che “centro sociale” era “termine nuovissimo e contrastato del vocabolario tecnico della assistenza sociale, pronunciato a significare spesso diverse istituzioni o attività, non chiaramente inequivocabile nella sua sostantivazione” (Volponi 1955, 3). Per definirlo, non si sarebbe fatto ricorso a concetti astratti, ma a esperienze concrete, cercando di giungere alla sua conoscenza attraverso un “diretto e continuo rapporto con la pratica”.

Nel numero del 1954, Zucconi elenca le caratteristiche dei centri sociali, distinguendoli dai centri assistenziali, dai circoli riceativi aziendali (CRAL), dai centri confessionali, dai circoli sportivi o ricreativi. “Lavorano a favore della popolazione di un territorio ristretto e circoscritto (un quartiere urbano, una piccola comunità rurale ecc.). Si occupano della soluzione di problemi locali e concreti”, insieme agli utenti dei centri e non solo a loro favore. L’attività assistenziale è solo sussidiaria e dirigenti e frequentanti condividono la responsabilità della conduzione del centro: entrambe novità sostanziali sia rispetto alle istituzioni fasciste che a quelle di ispirazione cattolica che miravano alla elargizione di interventi di tipo esclusivamente assistenziale sui singoli o sulle famiglie. Gli operatori, con competenze diverse, lavorano in équipe."In altri termini, la partecipazione attiva alla vita del centro da parte del maggior numero possibile delle famiglie e degli individui utenti del centro stesso, deve essere considerata l’elemento indispensabile per ogni azione che si voglia condurre in modo efficacemente educativo” (Zucconi 1954, 6).

Ma se questi sono i caratteri generali che dovrebbero contraddistinguere il centro sociale, più complessa è ovviamente la loro attuazione. È quindi Volponi a evidenziare le difficoltà, le insidie, le ambiguità che nella pratica dei centri avviati dall’UNRRA-Casas emergono, e la questione dell’assenza di una cultura comunitaria in Italia è la più problematica. “Nel nostro paese – spiega - non vi sono funzionanti delle comunità sociali – eccetto rarissimi casi –, non vi è generalmente una cultura comunitaria. L’unica sede della cultura popolare è la famiglia [...]. Il rapporto della popolazione con il territorio è familiare” (Volponi 1954, 12). Pertanto:

Perché gli individui si pongano, depositari di una cittadinanza, su un piano sociale, per esercitare tutte quelle azioni che dalla cittadinanza discendono, occorre che siano inseriti nella comunità, della quale avvertano la dimensione in rapporto a quella dei loro problemi. Ma questo si può fare allacciando all’educazione familiare e a quel “sapere naturale” (proverbi, canti popolari; costumi, ecc.) che ha permesso il perpetuarsi delle civiltà rurali e la cui validità si avverte di fronte alle tristi manifestazioni dell’urbanesimo, questa nuova educazione della quale si parlava; svolta in gruppo, portata ad arricchirsi nel centro sociale, inteso proprio come strumento di “leva democratica”, la cui idea si vede già ben chiara a questo punto (Volponi 1954, 14).

Il centro sociale come “leva democratica”, quindi; da un lato, strumento per superare la dimensione individuale e famigliare della struttura sociale, ampliandola, attraverso un processo di consapevolezza, di partecipazione spontanea, a quella comunitaria; dall’altro, luogo in cui si esercitano le forme di confronto, “strutture”, come spiegherà alcuni anni più tardi Albert Meister, “ove uomini di interessi opposti non si riconcilierebbero per forza, ma che concedessero loro di prenderne meglio coscienza e, soprattutto, di esprimerli liberamente” (Meister 1957, 129-130).

Il centro sociale, afferma Zucconi nell’incontro con il Movimento di Studi per l’Architettura, “risponde al bisogno di incontrarsi”, “è punto di confluenza di tante forze” (Zucconi 1955, 22); e Volponi chiarisce che il concetto di centro sociale è analogo a quello di comunità, “aperta a tutte le possibili influenze e connessioni con le situazioni circostanti”, “una sede di smistamento di interessi” acquisiti comunitariamente (Volponi 1955b). Molte sono le assonanze, ma non poteva essere che così, fra centro sociale, come emerge dalle riflessioni della rivista, e centro comunitario del Movimento di Olivetti, che così connette il perseguimento della libertà con l’attività dei centri comunitari nel Manifesto Programmatico del 1953:

… si tratta principalmente di creare gli strumenti per l’esercizio della libertà in concreto, di trovare i mezzi idonei onde si formi e si esprima liberamente l’opinione pubblica. In questo senso i centri comunitari dovrebbero essere i luoghi nei quali tale opinione liberamente si forma, attraverso nuclei di dibattito popolare: luoghi di incontro e di ricerca e non, come le sezioni dei partiti, monopolio di soluzioni prefabbricate (Movimento Comunità 1953a, 10).

Il senso del centro comunitario è spiegato più chiaramente in un opuscolo di propaganda, diffuso sempre nel 1953:

La funzione fondamentale di un centro comunitario è appunto quella di rendere più vasto, profondo ed organico il senso di tale partecipazione alla vita collettiva: di creare un vincolo operante fra l’individuo e la società, fra la vita individuale e la vita politica [...]. Un centro, oltre ad essere luogo di incontro, è anche una piccola palestra per la formazione di gruppi sempre più numerosi di uomini che affrontano i problemi della convivenza umana con spirito di autonomia e di libera iniziativa (Movimento Comunità 1953b, 4-5).

In questa vicinanza fra centro sociale e centro comunitario, sembra che l’idea di società e comunità che le due locuzioni sottendono non aderisca alle tradizioni che le vogliono contrapposte: ideale e meccanica la prima, reale e organica la seconda; progressiva e aperta l’una, regressiva e chiusa in se stessa l’altra. Un’accezione che potrebbe invece rifarsi, ma ciò richiederebbe una indagine sui significati con cui i due termini sono stati recepiti e utilizzati nel corso del Novecento in ambito filosofico, economico, politico, al cristianesimo sociale di origine francese, da un lato, e agli studi di social engineering e community development di matrice anglosassone, dall’altro.

Attenendoci all’ambito dei centri sociali nell’Italia del dopoguerra, possiamo rilevare che un’idea comunitaria si ritrova anche nel Servizio sociale INA-Casa, istituito “allo scopo di favorire la progressiva formazione di vincoli di comunanza e di solidarietà” e originare “la graduale trasformazione dei gruppi di famiglie in collettività organica”, come evidenziano Costanza Caniglia e Amalia Signorelli (Caniglia, Signorelli 2010, 194), che spiegano come, con l’istituzione del servizio sociale, “si auspicava, in sostanza, che nei quartieri si realizzasse un modello di democrazia partecipata dal basso, incardinata sulle capacità di cooperazione e di autorappresentanza dei propri interessi da parte di piccoli gruppi a base locale” (ivi, 198).

Le due autrici, rifacendosi alle indicazioni di Riccardo Catelani e Carlo Trevisan sul servizio sociale (Catelani, Trevisan 1961) avvertono che, in un’idea di quartiere come collettività che deve essere messa in grado di trasformarsi in comunità, per comunità si intendeva “una convivenza umana caratterizzata dalla convergenza o almeno dalla conciliabilità dei bisogni e degli interessi dei suoi componenti” (Caniglia, Signorelli 2010, 198). Quest'esigenza di costituzione di un tessuto sociale coeso, di trasformazione dei nuovi quartieri da dormitori in comunità, d’altra parte, era già stata espressa nel 1952 sulle pagine di “Urbanistica” da Giovani Astengo, che scorgeva però nelle attrezzature commerciali, economiche e sociali, in attività di artigianato industriale e nella presenza di gruppi sociali eterogenei gli elementi che avrebbero facilitato la creazione di comunità (Astengo 1952).

Architettura e urbanistica del centro sociale

Il dibattito su cosa sia un centro sociale, se possa essere in grado di conferire dignità a un agglomerato di abitazioni, di trasformare degli individui in persone, viene a spostarsi inevitabilmente dal piano sociologico a quello architettonico e urbanistico. E non solo per le ovvie implicazioni spaziali di una sua realizzazione, ma per il ruolo sociale che architettura e urbanistica assumono in quegli anni. E non è un caso se le riflessioni sul centro sociale come edificio nella rivista sono introdotte da Ludovico Quaroni, forse colui che più ha insistito, nei primi anni del dopoguerra, sulla necessità che l’urbanistica divenisse il luogo dell’unità culturale, come scrive in un editoriale su “Comunità” nel 1952, unico modo “per conoscere l’uomo e la sua vita” (Quaroni 1952, 4), e che ha rivendicato, proprio sulle pagine di “Centro sociale”, la qualità sociale del lavoro dell’architetto e dell’urbanista. Se il centro sociale è il “luogo nel quale gli individui e i gruppi svolgono principalmente la loro vita di relazione, dove costruiscono, attraverso il contatto con gli altri, la loro vita individuale”, che nel passato erano l’agorà, il forum, la piazza o lo shopping center, come elenca Quaroni, è inevitabile che, nella stretta connessione fra architettura e società, esso sia cartina di tornasole non solo della crisi dell’architettura, ma anche delle difficoltà che la società sta attraversando. La fluidità della società, nel suo “passaggio dalla civiltà feudale alla civiltà socialista” (un socialismo, quello quaroniano, che non si esaurisce nell’iscrizione al partito socialista, ma che rientra in una “politicità impolitica” assai più complessa, come spiega Manfredo Tafuri nel 1964), si riflette nella posizione fluida del centro sociale, nella difficoltà di definirne funzioni e quindi forma, nella sua irriducibilità a tipologia, a modello. Difficoltà amplificata dalla tendenza a distinguere le funzioni di carattere positivistico da quelle a carattere spirituale, l’ambulatorio dalla chiesa, a separare funzioni materiali e spirituali, “quasi esistesse, nella vita dell’uomo, una simile separazione”.

Nel progettare, nel 1952, con Federico Gorio il centro servizi de La Martella, collocato nel punto di confluenza della vita del borgo, Quaroni aveva appunto affiancato la chiesa al centro civico, assimilando le due costruzioni per semplicità di linguaggio e materiali, perseguendo quell’integrazione che gli appariva necessaria. Il piano era stato ovviamente commissionato dall’Ente, ma, nell’articolo del 1954, Quaroni auspica che il progetto del centro sociale non sia emanato dall’alto, ma richiesto dalla stessa popolazione, in base alle sue esigenze, che l’architetto e gli altri operatori sociali aiuteranno, attraverso l’ascolto e il dialogo, a tradurre in strutture e forme.

La questione, così abbozzata da Quaroni, sarà approfondita poco tempo dopo da un confronto fra operatori sociali e architetti del Movimento studi per l’architettura. Le difficoltà colte da Quaroni – dovute non tanto all’incapacità di mettere a fuoco, da parte degli operatori, le funzioni e quindi gli spazi necessari per un centro sociale, quanto al rifiuto di congelarne il concetto in formule prefabbricate, eliminandone la componente umana e relazionale per ricondurlo ad asettica struttura assistenziale o di controllo sociale - saranno confermate da quella discussione.

Quaroni non parteciperà a quell’incontro, ma solo un anno dopo, nel 1956, denuncerà il fallimento dei centri sociali nei nuovi quartieri:

… il centro sociale, organizzazione del tutto nuova, che vorrebbe, in teoria, togliere tutti, e i giovani in modo speciale, dall’abbrutimento delle luci dei bar e dalla polemica di parte delle organizzazioni confessionali, siano esse religiose o solo di partito, per tentare la costruzione, in essi, di un vero carattere e di una completa responsabilità personale e sociale. In pratica [...] il centro sociale non avrà vita facile [...] essendo facilmente preda, attraverso il finanziamento ed i controlli amministrativi, politici e polizieschi [...] di quelle stesse organizzazioni confessionali che pretendeva di combattere (Quaroni 1956, 23-24).

Tornerà sull’argomento l’anno successivo dalle pagine di “Urbanistica” dove, dopo aver ancora una volta constatato l’assenza nei quartieri di spazi per la vita sociale collettiva e il ricorso invece a criteri “positivistici” per le rare strutture religiose e culturali, giunge a proporre l’attribuzione per legge al quartiere del ruolo di nucleo della struttura politica della democrazia, unico mezzo per umanizzare i quartieri e aprire a una vita politica che non sia la sezione del partito o la parrocchia (Quaroni 1957). E, in effetti, nella metà degli anni Sessanta, cominceranno a costituirsi i comitati di quartiere, strutture amministrative decentrate e sedi di gruppi politici di base.

L’altro settore in cui l’architettura, ma soprattutto l’urbanistica, assume un ruolo centrale nella definizione del centro sociale e delle sue attività è la moderna inchiesta sociale che, mutuata dalla tradizione francese e anglosassone, comincia in quegli anni a diffondersi in Italia. Inchieste finalizzate alla comprensione e alla modifica di un territorio, per le quali, dati i molteplici aspetti che compongono una compagine territoriale – fisici, geografici, economici, sociali, urbanistici –, il lavoro d’équipe e l’interdisciplinarietà sono imprescindibili. Non è perciò un caso che, sulle pagine di “Centro sociale”, nel numero monografico 5-6 del 1955, oltre a Paolo Volponi, Achille Ardigò e Maria Comandini, fondatrice insieme al marito Guido Calogero del CEPAS, siano Quaroni e Leonardo Benevolo ad analizzare fini e modi dell’inchiesta sociale. Ardigò raccomanda rigore e scientificità nella osservazione (Ardigò 1955), raccolta e classificazione dei fenomeni, che siano dati sociali o documenti storici (la sua esperienza all’interno di “Terza generazione” lo porta ad attribuire importanza anche alla ricerca archivistica, così che lo studio d’ambiente non definisca solo i rapporti umani attuali ma anche il patrimonio di idee della comunità; v. Lambertini 2005), a prescindere dai fini di programmazione del lavoro sociale, assistenziale, educativo, di pianificazione o denuncia giornalistica. Comandini si sofferma sulla “non trasferibilità della piccola inchiesta sociale” (Comandini 1955), quella condotta dall’assistente in un contesto delimitato. Quaroni e Benevolo infine delineano le caratteristiche che una inchiesta sociale deve avere. Benevolo in un numero precedente (Benevolo 1954) aveva illustrato la rilevante inchiesta parlamentare, appena conclusa, sulla miseria in Italia, che aveva preso in esame Grassano, il piccolo borgo del confino di Carlo Levi, e fornito la definizione di inchiesta sociale (“quegli studi sopra l’ambiente umano che non si limitano a descrivere o a misurare i fenomeni, ma si propongono di interpretarli nel quadro delle loro cause”, Benevolo 1954, 10), distinguendola dagli studi meramente statistici e sottolineando l’importanza del coinvolgimento nell’indagine della popolazione, non solo oggetto ma soggetto degli studi che è in grado di orientare, con le sue testimonianze e indicazioni. Temi che oggi appaiono scontati, ma che nell’Italia di quegli anni muovevano i primi incerti passi. Lo dimostrano i contributi successivi di Benevolo (Benevolo 1955a; Id. 1955b) che insistono su ruoli e funzioni di specialisti e operatori sulla definizione a monte dei fini, e sul peso della fotografia, fra crudo documento, immagine neorealista o surrealista o veduta suggestiva e l’articolato intervento di Quaroni (Quaroni 1955).

Quaroni proviene dall’importante esperienza del piano di Ivrea, commissionato nel 1952 da Olivetti a un gruppo di studio che comprendeva architetti e urbanisti (oltre a Quaroni, Nello Renacco, Annibale Fiocchi, Carlo Doglio, Luciano Giovannini, Adolfo Ronco), economisti (Claudio Napoleoni, Enrica Toschi), e consulenti per gli aspetti psicologici, pedagogici, di igiene e lavorativi (v. Bonifazio, Scrivano 2001). La ricerca non aiuterà a portare in porto il piano regolatore, ma produrrà una vasta mole di dati e avrà “un valore metodologico notevolissimo”, che però non aiuterà i progettisti a indicare “una conseguente formulazione urbanistica”, come osserva Tafuri (Tafuri 1964, 121), anche per la difficile interazione delle competenze e l’assenza di un obiettivo definito. Le difficoltà registrate trapelano dalla lunga disamina sulle metodologie d’inchiesta: da un lato, Quaroni avverte che l’individuazione di un fine è la prima condizione per la predisposizione del lavoro; dall’altro, egli indica la necessità di una collaborazione, del confronto costante fra gli specialisti, della partecipazione attiva del pianificatore nella formulazione dei giudizi. Infine, propone una inchiesta basata sullo studio del comportamento delle persone, in grado di restituire la “concezione del mondo” della popolazione analizzata: non dati statistici, tabelle, diagrammi, ma la componente umana “non assoggettabile a tal genere di operazioni e di calcoli” (Quaroni 1955).

Non di inchieste si discute nell’incontro organizzato da “Centro Sociale” e dal Movimento di Studi per l’Architettura nella sede milanese di quest'ultimo, il 20 luglio 1955, ma del ruolo e di ciò che caratterizza il centro dal punto di vista sociale, urbanistico e architettonico. Eugenio Gentili, socio del MSA ma anche collaboratore di “Centro sociale” e di “Comunità”, incaricato di introdurre l’argomento, pone agli intervenuti – oltre a Volponi e Zucconi, Riccardo Catelani dell’Ente Servizi sociali Case Lavoratori, Mario Melino della Società Umanitaria, gli architetti Giancarlo De Carlo, presidente del MSA, Pat Crooke e Enzo Morpurgo – due domande, sulla capacità del centro sociale di influire su una struttura urbanistica e sul suo possibile divenire nucleo caratterizzante della società futura. Le domande scaturiscono da una premessa che ripercorre la storia del centro sociale e registra il peso sempre rilevante delle attività collettive nella definizione degli aggregati urbani. Vale la pena osservare che, nell’indicare le tappe storiche del centro, Gentili si rifà a Lewis Mumford e alla sua definizione di nucleo (core) nell’opera The Culture of cities, uscita negli Stati Uniti nel 1938 ma pubblicata in Italia, in una edizione rivista dallo stesso Mumford, da Edizioni Comunità nel 1954, quindi appena l’anno prima (Mumford [1938] 1954). Mumford aveva rintracciato in ogni epoca un elemento urbano e sociale caratterizzante: la chiesa nel Medioevo, il palazzo nel Rinascimento, la fabbrica nell’età paleotecnica, la casa e la scuola in quella biotecnica. In questa sequenza, il core del futuro avrebbe potuto essere, ipotizza Gentili, il centro sociale (Gentili 1955, 6).

Le risposte alle due domande, in particolare quelle di Volponi e De Carlo, appaiono significative non tanto per l’essere negative in entrambi i casi, ma per l’antidogmatismo che esprimono, l’approccio al reale che rifugge da tentazioni prefigurative e pianificatorie a lungo termine, da definizioni rigide e omologanti. Ancora, la consapevolezza della fluidità del contesto attuale, impossibile da fissare e bloccare in tipologie o schemi urbanistici. Volponi afferma che “il C[entro] S[ociale] risponde a determinate esigenze che sono quelle di oggi” e, come “punto di smistamento” di diversi interessi, tende a rimandare ai settori preposti – per esempio, all’ambulatorio o alla scuola per i casi di rispettiva competenza – più che ad accentrare e a voler risolvere i problemi. De Carlo sottolinea il carattere “contingente” del centro sociale ed esprime il suo scetticismo nei confronti della ricerca di “centri e di cardini cui ancorarsi”, espressione di una mentalità positivistica da superare. Per Volponi, il centro sociale resta una struttura non circoscrivibile tipologicamente perché aperta concettualmente, per De Carlo il problema stesso è ancora allo stato fluido. Entrambi poi, ma con motivazioni opposte, rigettano la classificazione delle comunità proposta all’ottavo CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) da Jacqueline Tyrwhitt e illustrata da Gentili, nel suo definire la comunità come “l’intorno urbanistico-sociale” dove convergono gli interessi fondamentali di cui il corpo della società prende coscienza. La classificazione, che era stata elaborata da Tyrwhitt con il gruppo londinese Mars per l’incontro di Hoddesdon del 1951 dedicato al cuore della città, prevedeva 5 gradi di comunità, dal villaggio rurale alla metropoli, dai 500 ai milioni di abitanti (Gentili 1955, 10-11). Volponi obietta che una cittadina di 25.000 o 100.000 abitanti non è una comunità, e tantomeno lo sono gli aggregati senza storia, tradizioni né fisionomia dei grandi quartieri delle periferie metropolitane: la dimensione comunitaria può esplicarsi solo in piccoli borghi.

De Carlo risponde criticamente sia nei confronti della visione antiurbana di Volponi che degli esiti del CIAM del 1951. “Non è affatto vero - afferma - che esista un rapporto che leghi in modo inversamente proporzionale la vitalità di un insediamento umano alla sua dimensione”. E specifica, facendo riferimento anche a luoghi “comunitari” per antonomasia: “Parigi è certo una città più comunitaria di Sabaudia; Palazzo, invece, ha forse una vita comunitaria più intensa di Ivrea” (De Carlo 1955, 26). Più avanti spiega:

Per varie ragioni, alcune anche ignote e misteriose, la città possiede una forza di integrazione profonda che la rende più viva, più aperta al progresso, più adatta all’uomo contemporaneo, di quanto non siano le piccole comunità. Bisogna riconoscere questa realtà per non lasciarsi sedurre dalla soluzione che tante volte l’urbanistica di questi ultimi cinquant’anni ha proposto e altrettante volte si è dimostrata fallace: quella di ridurre la dimensione degli insediamenti umani atomizzando la grande città per ricostituire l’equilibrio della vita associata (De Carlo 1955, 27).

Ma l’affondo riservato al CIAM è più potente: “La classificazione della Tyrwhitt è nata nell’atmosfera confusa dell’ultimo congresso dei CIAM, nel quale si è arrivati alla scoperta di chiamare ‘cuore’ proprio questo centro così ansiosamente cercato e così inafferrabile” (De Carlo 1955, 26; v. Protasoni 1995, 132-133). È il caso di ricordare che se il titolo dell’ottavo CIAM è Heart of the City, nel dibattito è usato prevalentemente ancora “core": sarà nell’edizione italiana che nucleo sarà sempre tradotto come cuore. La critica di De Carlo nei confronti dell’ottavo congresso e dei CIAM in generale, qui solo accennata, sta prendendo, si sa, una piega radicale. Con il Team X sta infatti preparando il decimo CIAM, che si terrà a Dubrovnik l’anno dopo e che, dopo aver denunciato la crisi dell’associazione, aprirà la strada allo scioglimento a Otterlo nel 1959: persa la carica innovativa e l’unità d’intenti del periodo fra le due guerre, i CIAM sembravano muoversi con difficoltà fra le molteplici correnti interne, fra sostenitori delle “colonne” e dell’International Style (De Carlo 1965, 90).

La deriva romantica e organicista preoccupa De Carlo, per l’incapacità di cogliere le trasformazioni profonde in atto.

Il problema non è più quello di identificare una matrice, ma di capire il gioco complesso delle relazioni che costituiscono il fenomeno della vita [...]. [S]e è stato possibile in molti periodi della storia che organismi urbani fossero organizzati intorno a un centro unico e determinato, punto focale generatore di tutto il tessuto, oggi questo non è più possibile. Dopo la rivoluzione industriale, tutte le componenti della vita associata hanno contemporaneamente accelerato il loro moto e non si può ancora ragionevolmente organizzare questo moto, vorticoso e in continua mutazione, in uno schema fisso di vertici e di gerarchie. Non può più esistere un centro, ma un sistema di centri integrati (De Carlo 1955, 26-27).

Queste osservazioni, a ben vedere, non sono tanto diverse da quelle avanzate dal gruppo di “Centro sociale”, il quale ribadisce l’esigenza di comprendere e vivificare i sistemi di relazione, la ricerca di molteplicità anziché di univocità e omogeneità. Le loro difficoltà risiedono piuttosto nell’urgenza che riscontrano da più parti di cristallizzare il concetto di centro sociale, ridurlo a formula applicabile ovunque.

Tornando per un attimo ai gradi delle comunità, è interessante notare che la classificazione di Tyrwhitt sarà utilizzata da Adriano Olivetti, in forma modificata, nel 1959, per chiarire ampiezza e caratteristiche del piano urbanistico. Olivetti rivolge agli urbanisti e agli amministratori un appello per semplificare denominazioni e procedure e accelerare i processi di elaborazione e adozione dei piani. Ha da poco presentato il disegno di legge per le modifiche alla legge urbanistica e spiega: “noi abbiamo urgente bisogno di semplificare” (Olivetti 1959, 130). Così, riferendosi a “una gerarchia di comunità rispondente alle esperienze amministrative più vitali”, distingue fra quattro gradi comunità, la prima comprendente comuni rurali e quartieri urbani, la seconda, città o costellazioni di comuni o quartieri, la terza, regioni di 10 fino a 50 comunità di secondo grado, la quarta nazioni o gruppi di nazioni. Il criterio dimensionale, che si sarebbe detto estraneo a un’idea di comunità come condivisione di interessi materiali e spirituali, diventa indispensabile per l’azione concreta, per evitare la burocrazia, per promuovere il decentramento. In quel momento Olivetti, consapevole della chiusura che ormai diventava sempre più palese, stava cercando di aprire un varco a livello politico nazionale, con la sua presenza in Parlamento.

La criticata introduzione di Gentili (il suo tentativo di fornire un quadro sintetico e oggettivo lo ha forse costretto a banalizzare e schematizzare questioni complesse e delicate provocando contestazioni da parte di quasi tutti i partecipanti) si conclude con una serie di esempi di centri sociali costruiti o in corso di realizzazione in Italia. Si tratta dei Centri sociali di Lampugnano e “Grandi e Bertacchi” a Milano, di Franco Marescotti e Carlo Ceccucci, del Centro Comunitario di Palazzo Canavese di Eduardo Vittoria, del progetto per il complesso dei Servizi sociali Olivetti a Ivrea di Luigi Figini e Gino Pollini e di quello di Ludovico Quaroni e Federico Gorio per lo stesso complesso, e dell’unità residenziale Bernabò Brea a Genova di Luigi Daneri, Luciano Grossi Bianchi e Giulio Zappa.

Molto diversi fra loro, per committenza, accezione del tema e scelte architettoniche, i sei esempi sono effettivamente fra le prime sperimentazioni in Italia di progettazione di centri sociali, anche se Angela Zucconi tiene a precisare, nel dibattito, che edifici che contengono servizi sociali non sono centri sociali: la direttrice del CEPAS arriverà a proporre, nel Progetto Abruzzo, dei centri sociali itineranti, per mettere effettivamente in relazione abitati distanti e dare vita a comunità. Significativamente, tre dei centri illustrati afferiscono all’ambiente olivettiano: oltre ai due progetti per la fascia servizi di Ivrea, la sede locale del Movimento Comunità. Nell’unità residenziale INA-Casa di Daneri non esiste un centro sociale vero e proprio, ma le aree aperte comuni fungono da spazio di relazione fra le funzioni e fra gli abitanti. Al contrario, nei complessi cooperativi di Marescotti, il centro sociale è integrato al gruppo di abitazioni.

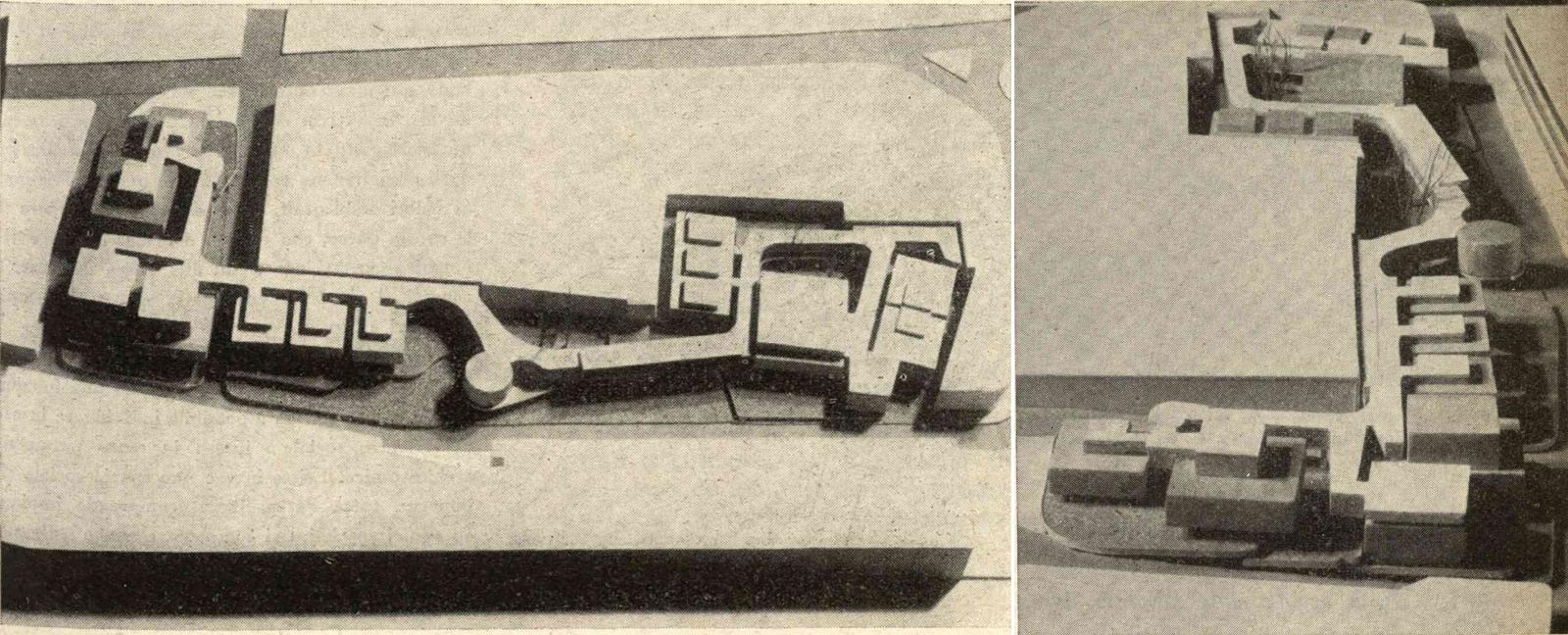

4-5 | Federico Gorio, Ludovico Quaroni, Progetto per il complesso dei servizi sociali Olivetti a Ivrea, vedute del plastico, 1954 (Da “Centro Sociale” n.3 1955).

Fra gli esempi, non è citato il centro de La Martella, di Gorio e Quaroni, ma è sicuramente più interessante, in questo contesto, il progetto per la Fascia servizi di Ivrea. Al concorso per inviti, bandito nei primi anni Cinquanta (vedi Boltri et all., 1998), avevano partecipato, oltre ai gruppi Figini e Pollini e Gorio e Quaroni, anche Marcello Nizzoli e Gian Marco Olivieri. Nulla è stato pubblicato del progetto di Nizzoli, mentre quello di Quaroni è illustrato nel numero di “Centro sociale” attraverso due vedute del plastico. Rispetto alla proposta di Figini e Pollini, risultata vincitrice e in parte realizzata, che dialoga con la “fabbrica di vetro” attraverso la linea continua della terrazza che raccorda i vari corpi poligonali, il centro di Quaroni vi si contrappone con nettezza. L'idea di fluidità sottesa ad entrambe le proposte, è declinata in modi diversi. Figini e Pollini smaterializzano la facciata arretrando, al di sopra e al di sotto della netta linea del lungo parapetto, i volumi a geometria esagonale. Quaroni sembra voler frammentare il fronte attraverso una serie di volumi diversi per altezza, ritmo, geometria. E cerca la fluidità mediante un percorso a tratti curvilineo che tiene insieme le parti, senza tentare di unificarle. Le due teste che contengono in volumi distinti il centro culturale, i servizi assistenziali, quelli sanitari e gli uffici sono collegate fra loro da un nastro continuo che sembra originarsi in corrispondenza del corpo cilindrico dell’ingresso. Un assemblaggio di componenti diverse di fronte alla compattezza e al ritmo serrato dell’edificio industriale, un organismo con un cuore e una serie di organi periferici interdipendenti. Comunque lo si voglia leggere, l’oggetto di Quaroni sembra innanzitutto affermare la propria indipendenza rispetto al contesto, diversamente da quanto accadeva a Matera e da ciò che progetterà nel 1955 per Canton Vesco. Qui, in particolare, prevede nel piano già predisposto da Bernasconi e Fiocchi per il nuovo quartiere l’inserimento di un cuore in cui i vari edifici si integrano senza turbare il preesistente equilibrio (v. Tafuri 1964, 136). È quindi, forse, in rapporto al luogo di lavoro che la discontinuità del centro sociale deve essere esplicitata.

Il progetto di Quaroni cercava di rintracciare un senso nel rapporto fra fabbrica e vita, un rapporto che per Olivetti non poteva che nascere nella fabbrica e a quella tornare, “luogo aggregativo centrale della vita della comunità che gravita sulla fabbrica”, sintetizza Gustavo Zagrebelski (Zagrebelski 2014). Invece, decisamente rivoluzionario, nel senso politico del termine, è l’esperimento di Marescotti, nel proporre il centro del complesso abitativo, realizzato da una cooperativa di lavoratori, come punto di irradiazione sociale, politica e culturale per l’intero quartiere in cui il complesso si trova. Sulle pagine di “Architettura cronaca e storia”, che dedica ampio spazio ai due progetti, Marescotti scrive:

Non presumiamo di aver fatto molto nel ristretto ambito dei valori formali della moderna architettura; siamo però consapevoli di aver percorso una strada che non ha precedente traccia nella cultura di uomini liberi la cui vita è trascorsa, negli anni migliori, prima in una ostinata e coerente ribellione alla schiavitù e alla violenza, e poi in una illimitata fiducia in una società che sorgeva [...] (Marescotti, 1956, 480).

Partendo dalla convinzione che tutte le attività di una cooperativa sono legate fra loro, il servizio sociale non resta confinato negli ambienti predisposti, perché “‘servizio sociale’ è l’abitazione quanto la biblioteca, la lavanderia quanto il circolo ricreativo, il gabinetto medico quanto le attrezzature sportive, lo spaccio di consumo quanto le attività culturali” (Marescotti 1954, 83). Un’idea di società integrata che parte dal basso e, attraverso l’operare condiviso, influenza l’intorno.

Giorgio Ciucci e Maristella Casciato, analizzando i due centri di Marescotti, impostano un significativo confronto sul tema del centro sociale, così come è stato portato avanti nel contesto olivettiano e in Marescotti.

Il centro sociale è in quegli stessi anni uno slogan, tanto caro ad Adriano Olivetti, che riconosce nelle attrezzature comuni un ruolo educativo, quanto simbolico, per la formazione di una nuova coscienza democratica. I centri di Marescotti hanno però una caratterizzazione ben più marcata. Questa viene innanzitutto dalla utenza particolare che è chiamata a realizzare ed abitare i centri: il movimento cooperativo, portatore di una tradizione e di una ideologia democratica, capace di dar anima al centro come luogo complessivamente differente (Ciucci, Casciato 1980, 33-34).

Se è certamente vero che i centri di Marescotti sono il tentativo di supplire alle assenze dell’amministrazione pubblica, di contrapporre la “supremazia culturale di una vita civile fra eguali alla disgregazione della città speculativa” (Ciucci, Casciato 1980, 35), non solo simbolica è stata la volontà da parte di Olivetti e del Movimento Comunità di disinnescare il potere annichilente del centralismo statale a partire non dalla metropoli ma dai piccoli borghi, non dall’azione di una cooperativa operaia ma di un imprenditore. Entrambi, comunque, con i loro tentativi ed esperimenti, hanno fallito.

Il centro sociale diventerà un tipo edilizio, ben delineato nei suoi aspetti distributivi e dimensionali nelle pubblicazioni dell’Ina-Casa come in Architettura pratica, il ponderoso manuale di Pasquale Carbonara che nel 1958 introdurrà, fra gli edifici per l’istruzione e la cultura, anche i centri sociali. Paola Coppola D’Anna, autrice del ben documentato articolo, pur non ignorando il complesso dibattito sul tema e riconoscendo le implicazioni partecipative da parte della popolazione e dell’architetto, in quanto appartenente alla comunità, ritiene sia più utile attenersi a una definizione di centro sociale assai semplificata: “edificio nel quale una popolazione di una determinata zona usi raccogliersi per trascorrere insieme alcune ore della giornata o della settimana e svolgere quelle attività individuali o collettive più utili alla formazione ed alla educazione personale” (Coppola D’Anna 1958, 1531), facendo riferimento al tema del tempo libero e della ricreazione. Ognuno degli attori coinvolti nella costruzione non solo dell’edificio centro sociale, ma della società attraverso il centro sociale, deponeva ormai le armi. Caniglia e Signorelli ricordano come, nel giro di pochi anni, il servizio sociale di quartiere si era ridotto a funzioni assistenziali, la dialettica politica a mera competizione elettorale, nell’assenza di quella partecipazione democratica e di quella “capacità di pragmatico autogoverno per problemi alla scala locale” che il progetto di comunità aveva invece dato per esistente o facilmente acquisibile (Caniglia, Signorelli 2001, 203). Sicuramente, negli operatori sociali la consapevolezza delle difficoltà cui si sarebbe andati incontro per creare una coscienza democratica e partecipativa diffusa era ben presente, e i cenni che sono stati qui fatti alle loro posizioni ne danno conto; e di questa consapevolezza fa parte anche l’esigenza di evitare formule facili e superficiali interventi, e di mettere invece a punto un metodo di lavoro condiviso. Attività probabilmente incompatibili con l’urgenza di tappare rapidamente falle che si stavano aprendo ovunque in un sistema che, per la mancanza di riforme serie e strutturali, non poteva che dimostrarsi inconsistente.

Nel 1978, annunciando la chiusura di “Centro sociale”, che avrebbe continuato fino al 1994 la sua attività come “Revue Internationale d’Action Communitaire/ International Review of Community Development” con sede a Montréal, Ernesta Rogers Vacca così cerca di spiegare l’insuccesso del lavoro sociale in Italia:

Sono state date molte ragioni per il cosiddetto fallimento del servizio sociale in Italia: sono ragioni che in genere non condividiamo perché la nostra analisi non usa termini come “fallimento” o “successo”, e tende a cercare di individuare cosa esattamente è accaduto, prima di dare giudizi di valore e di merito. Comunque, quelli di noi che sono stati sulla scena del servizio sociale fin dai suoi inizi in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, sanno che si tratta in genere di spiegare come mai l’utilizzazione degli assistenti sociali negli enti assistenziali italiani è stata così infelice e così limitata; e perché i modi di lavorare tipici di questa professione hanno così poco attecchito. Il problema può essere interessante, anche se si tratta in parte di un problema mal posto: in effetti non si tratta tanto delle fortune di una particolare professione e dei suoi metodi, quanto della qualità dei servizi, della quantità di servizi, e della diffusione geografica dei servizi nel nostro Paese (Rogers Vacca 1978, V-VI).

Riferimenti bibliografici

- Ardigò 1955

A. Ardigò, Considerazioni e distinzioni a proposito di inchieste sociali, “Centro sociale” 5-6 (1955), 24-29. - Astengo 1952

G. Astengo, Dormitori o comunità?, “Urbanistica” 10-11 (1952), 3-6. - Belotti, 2011

A. Belotti, La comunità democratica. Partecipazione, educazione e potere nel lavoro di comunità di Saul Alinsky e Angela Zucconi, Roma 2011. - Benevolo 1954

L. Benevolo, L’indagine a carattere comunitario sulla città di Grassano, “Centro sociale” 4-6 (1954), 10-16. - Benevolo 1955a

L. Benevolo, Gli studi d’ambiente e le difficoltà attuali, “Centro sociale” 5-6 (1955), 18-23. - Benevolo 1955b

L. Benevolo, Fotografie d’ambiente, “Centro sociale” 5-6 (1955), 51-56. - Bolognesi 2005

D. Bolognesi, Le origini del Cepas: dalla “Scuola di Guido Calogero” al “gruppo di Angela Zucconi”, in G. Gemelli, Politiche scientifiche e strategie d’impresa: le culture olivettiane ed i loro contesti, numero monografico di “Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti” 51 (2005), 309-335. - Boltri et all. 1998

D. Boltri, G. Maggia, E. Papa, P. P. Vidari, Architetture olivettiane a Ivrea. I luoghi del lavoro e i servizi socio-assistenziali di fabbrica, Roma 1998. - Bonifazio, Scrivano 2001

P. Bonifazio, P. Scrivano, Olivetti costruisce. Architettura moderna a Ivrea, Milano 2001. - Caniglia, Signorelli 2010

C. Caniglia Rispoli, A. Signorelli, L’esperienza del piano INA-Casa: tra antropologia e urbanistica, in P. Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il piano INA-Casa e l’Italia degli anni Cinquanta, Roma 2010, 187-204. - Catelani, Trevisan 1961

R. Catelani, C. Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, Roma 1961. - "Centro sociale” 1954

Premessa, “Centro sociale” 1-3 (1954), 1-2. - Ciucci Casciato 1980

G. Ciucci, M. Casciato, Franco Marescotti e la casa civile: 1934-1956, Roma 1980. - Comandini 1955

M. Calogero Comandini, La piccola inchiesta non trasmissibile, “Centro sociale” 5-6 (1955) 30-35. - Coppola D’Anna 1958

P. Coppola D’Anna, Centri sociali, in P. Carbonara, Architettura pratica, vol. III, Composizione degli edifici. Gli edifici per l’istruzione e la cultura, Torino 1958, 1529-1602. - De Carlo 1955

G. De Carlo, Intervento, “Centro sociale” 3 (1955), 25-27. - De Carlo 1965

G. De Carlo, Questioni di architettura e urbanistica, Urbino 1965. - Fichera 1968

M. Fichera, Introduzione, “International Review of Community Development” 19-20 (1968), International issue of “Centro sociale” 81-84 (1968), III-V. - Gentili 1955

E. Gentili, Storia e geografia le centro sociale, “Centro sociale” 3 (1955), 6-18. - Gestione INA-Casa 1961

I centri sociali nei quartieri Inacasa, Roma 1961. - Lambertini 2005

L. Lambertini, Community work nelle periferie urbane: l’Ente Gestione Servizio Sociale - Case per Lavoratori, “Storicamente” 1 (2005), articolo on-line disponibile presso <https://storicamente.org/lambertini> - Lumetta 2015

E. Lumetta, Il processo di costruzione del Servizio sociale all'interno dei centri sociali dell'UNRRA CASAS, intervento al convegno Welfare in Italia e welfare globale. Esperienze e modelli di sviluppo a confronto, ESPAnet Italia (Fisciano, 17-19 Settembre 2015), 2015. - Meister 1957

A. Meister, Presentazione. Sviluppo delle Comunità e Centri di Vicinato, “Centro sociale” 15 (1957), 127-130. - Marescotti 1956

F. Marescotti, Centro Sociale Cooperativo “Grandi e Bertacchi” a Milano. Un’esperienza di vita e di cultura, “Architettura cronaca e storia” 13 (1956), 480-491. - Marescotti 1954

F. Marescotti, La casa minima, in Architettura d’oggi, Firenze 1954, 55-86. - Movimento Comunità 1953a

Manifesto programmatico Movimento Comunità, a cura della Direzione Politica Esecutiva, Roma 1953, 10. - Movimento Comunità 1953b

Fini e linee d’azione del Movimento Comunità, Roma 1953. - Mumford [1938] 1954

L. Mumford, La cultura della città [The culture of cities, New York 1938], Milano 1954. - Olivetti 1959

A. Olivetti, Edilizia popolare e pianificazione urbanistica, “Comunità” 74 (1959), 73-77, ora in A. Olivetti, Città dell’uomo, Milano 1960, 127-142. - Pascale 2015

A. Pascale, Lo sviluppo dal basso in Sebregondi, disponibile presso <www.alfonsopascale.it>, 02/09/2015. - Presentazione 1960

Presentazione, “Centro sociale” 32-33 (1960), 4. - Protasoni 1995

S. Protasoni, Per un “comune orientamento”. Le associazioni di architetti italiani, in M. Baffa, C. Morandi, S.Protasoni, A. Rossari, Il Movimento di studi per l’architettura. 1945-1961, Roma-Bari 1995, 115-152. - Quaroni 1952

L. Quaroni, L’urbanistica per l’unità della cultura, “Comunità” 13 (gennaio 1952), 1-5. - Quaroni 1956

L. Quaroni, Città e quartiere nell’attuale fase critica di cultura, “La Casa” 3 (ottobre 1956). - Quaroni 1957

L. Quaroni, Politica del quartiere, “Urbanistica” 22 (1957), 4-11. - Rogers Vacca 1978

E. Rogers Vacca, Introduzione, “Centro sociale” 142-144 (1978), V-XI. - Scassellati 1953

U. Scassellati, Per un’autonoma iniziativa giovanile, “Terza generazione” 1 (ottobre 1953), 6-9. - Saibene 2017

A. Saibene, L'Italia di Adriano Olivetti, Roma-Ivrea 2017. - Tafuri 1964

M. Tafuri, Ludovico Quaroni e lo sviluppo dell’architettura moderna in Italia, Milano 1964. - Volponi 1954

P. Volponi, L’UNRRA CASAS e i Centri Sociali, “Centro sociale” 1-3 (1954), 7-16. - Volponi 1955a

P. Volponi, Premessa ad una collaborazione, in “Centro sociale” 3 (1955), 3-5. - Volponi 1955b

P. Volponi, Intervento, “Centro sociale” 3 (1955), 22-25. - Zagrebelski 2014

G. Zagrebelski, Presentazione, in A. Olivetti, Le fabbriche di bene, Roma-Ivrea 2014, 11-33. - Zucconi 1954

A. Zucconi, Centri sociali in Italia, “Centro sociale” 1-3 (1954), 3-6. - Zucconi 1955

A. Zucconi, Intervento, “Centro sociale” 3 (1955), 21-22. - Zucconi 1974

A. Zucconi, Prefazione, “Centro sociale” 118-120 (1974), III-VIII. - Zucconi, 2000

A. Zucconi, Cinquant'anni nell’utopia, il resto nell’aldilà, Roma 2000.

English abstract

In the debate on the construction of the Italian social fabric in the 1950s, one important voice was that of Centro Sociale (Social Center), a publication inspired and supported by Adriano Olivetti. The review was intended as a tool to spread ideas and experiences on community work according to the principles of participatory democracy and cultural integration. As the lively debate engaged on the pages of the review demonstrates, the definition of the aims and character of the community center was far from simple. The forum for discussion involved sociologists, social workers, architects and planners, all aware of the political as well as cultural problems involved.

keywords | Olivetti; Rivista; Centro Sociale; Community; Edizioni Cominità; Architecture; Design.

Per citare questo articolo / To cite this article: M. Maguolo, La comunità e il suo centro. Una rivista, un tema, un dibattito, ”La rivista di Engramma” n.166, giugno 2019, pp.241-266 | PDF