Alberto Burri e la danza della materia

Lo spazio scenico di Spirituals per orchestra (1963) e November Steps (1973)

Vito Ancona

English abstract

Burri e il teatro

1 | Alberto Burri, bozzetto per la scena unica di Spirituals per orchestra, legno, combustione, acrilico, vinavil, 38,5 x 50 cm, 1963, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

La relazione di Alberto Burri con il teatro occupa, per diverse ragioni, una posizione ancora marginale negli studi sulla sua opera. Tuttavia, costituisce un tassello importante non solo per fornire maggiore tridimensionalità alla figura artistica e umana dell’artista, ma soprattutto per chiarire diversi snodi critici rispetto alla sua produzione generale. La scarsità di scritti e documenti specifici sull’esperienza teatrale di Burri è dovuta a diversi fattori: in primis la produzione scenografica dell’artista è quantitativamente inferiore rispetto alla sua produzione di opere d’arte visiva; nel suo operato non esiste una distinzione netta fra teatro e arti visive; infine la sua relazione con il teatro non fu lineare ma in parte conflittuale. I rari contributi sul lavoro di Burri per il teatro, fatta eccezione per quelli di Emilio Villa, sono molto recenti e per altro il teatro stesso entra gradualmente nella poetica dell’artista, acquisendo maggiore pregnanza nell’ultima fase della sua produzione. Da notare poi che alcuni interventi pubblici, come il Cretto di Gibellina e il Teatro Continuo, sono stati di recente terminati o ripristinati, in occasione del centenario della nascita dell’artista nel 2015.

Carolyn Christov-Bakargiev scrive che in tutto il suo operato Burri vuole:

[...] portare il ‘centro’ in quello che è ormai ‘periferia’ culturale, ma che si rivela assolutamente ‘originale’, opponendosi allo sradicamento tipicamente contemporaneo dell’opera dal suo contesto d’‘origine’ e così reinvestendo la modernità di nuova vitalità (Christov-Bakargiev 1996, 48).

È quello che l’artista ha fatto realizzando il Grande Cretto nella città di Gibellina ‘vecchia’, distrutta dal terremoto del Belìce nel 1968, e non nella ‘nuova’ che si andava configurando, e scegliendo Città di Castello, luogo natìo, come sede per il suo museo-fondazione, lontano dai centri dell’arte contemporanea. Ma è anche, metaforicamente, quello che ha fatto durante tutto il suo percorso artistico: scostarsi dalle tendenze e dalle traiettorie già battute. Indagare il lavoro per il teatro di Alberto Burri significa dunque compiere un’azione di decentramento simile, non soltanto perché il suo teatro è stato in parte marginalizzato dalla critica, ma anche perché l’artista stesso, in alcune occasioni, ha dichiarato di non avere un buon rapporto con l’arte scenica.

Nel 1995, nel corso di un’intervista con Stefano Zorzi, l’artista afferma:

Il teatro mi piace poco. Il teatro moderno, poi, non mi piace affatto: è tutto una forzatura, sfiora il ridicolo. […] Mi piace più la musica che l’opera in sé, la recitazione (Zorzi [1995] 2016, 63).

Anche quando il Cretto di Gibellina, subito dopo la sua parziale realizzazione, venne utilizzato come scenografia a cielo aperto per gli spettacoli teatrali del festival delle Orestiadi, Burri non ne fu particolarmente entusiasta. Di fatto, se pur Burri dichiara ripetutamente di non avere un buon rapporto con un certo tipo di teatro, il teatro stesso, non solo con le scenografie e i costumi, ma inteso anche come pensiero, spazio, idea estesa, è stato invece centrale nell’ultima fase della sua produzione: Teatro Continuo, Teatro Scultura, i Grandi Ferri e il Grande Cretto sono opere che si fondano su aspetti spaziali, esistenziali, collettivi, sociali intrinsechi al teatro.

L’artista cercò di differenziare tra loro quanto più possibile i suoi quattro interventi scenografici (Spirituals per orchestra del 1963; Avventura di un povero cristiano del 1969; November Steps del 1973; Tristano e Isotta del 1976).

In una insofferente ricerca non solo di mezzi espressivi, ma di ambiti nei quali lasciare un segno, Burri aveva sondato ogni genere di rappresentazione teatrale (Crespi Morbio 2002, 21).

L’approccio dell’artista è transdisciplinare più che interdisciplinare. Emilio Villa scrive infatti che rifiuta qualsiasi contaminazione, eppure attraversa le discipline e ci rivela persino che i confini che le delimitano sono per lo più fittizi. Cesare Brandi porta in evidenza quell’“irriducibile presenza” e intraducibilità della materia burriana che rende fondamentale l’incontro opera-spettatore e riporta l’opera di Burri a una “fenomenologia drammaturgica” (Corà 2007, 18):

Che l’allusione alla ferita o a fatti naturali del genere vi sia, è certo [...]. Ma il moltiplicarsi delle allusioni, che qui registriamo, è anche un approfondirsi nel senso del quadro, e non nel senso di un abusato sensibilismo surrealista [...]. Quanto separa il cratere e la ferita di Burri dalla pittura surrealista è proprio questo darsi in proprio, nella lacerazione reale, nella materia plastica effettiva, non in modo allusivo, affabulatorio, quindi, ma in una presenza immediata che tocca la sfera stessa esistenziale dello spettatore, come foro praticato nella materia, come materia indubitabile non meno delle gomme che secernono gli alberi o dei lembi aperti di una ferita (Brandi 1963, 24).

La poetica che traspare dall’opera d’arte visiva di Burri, è la stessa, su diversa scala, che anima le sue scenografie teatrali. La materia informe è sublimata, la descrittività è abolita, l’irrappresentabile è rappresentato. Se in quegli stessi anni il teatro d’avanguardia, a partire dal Gruppo 63, si sforzò di astrarre la realtà, di renderla illeggibile, Alberto Burri, insieme ai registi, coreografi e musicisti con i quali collaborò, rese concreta e leggibile “l’astrazione del verbo o di un accordo musicale”. Come scrive Vittoria Crespi Morbio:

Burri affrontava un repertorio selezionatissimo, con due balletti in cui scarseggiano le didascalie sceniche, una prosa che sfugge a ogni descrittività, e un’opera che è suono puro, croce e delizia di scenografi e registi. Opere poco rappresentabili, al cui novero manca il Pelléas et Mélisande di Debussy per il quale Burri sarebbe stato lo scenografo ideale; opere che domandano di far leggibile in scena l’astrazione del verbo o di un accordo musicale, eliminando la convenzionalità di luoghi e tempi definiti per abbracciare un linguaggio diverso, insieme arcaico e inimmaginato. Così i mezzi utilizzati fuori e dentro la scena, le plastiche, i sacchi, i ferri, venivano riscoperti nel senso della forma pura e della loro intrinseca forza cromatica. La scena nel giardino del duetto tra Tristano e Isotta si trasfigurava eleggendo la materia della plastica alla stessa liricità del teatro wagneriano. Nella musica e nella prosa Burri andava a ritroso, eliminando i rami secchi della didascalia, della descrizione, della narrazione, per decifrare l’essenziale e donargli evidenza visiva (Crespi Morbio 2002, 22).

E per quanto riguarda l’operato teatrale (e non solo), non si può tacere della relazione dell’artista con il genio poetico di Emilio Villa, con cui Alberto Burri intrattenne una preziosa e duratura amicizia, basata su una reciproca contaminazione. Villa scrisse molto su Burri e Burri firmò alcune incisioni per le raccolte poetiche di Villa (Villa 1955, Villa 1973). In particolare, Emilio Villa scrisse il saggio introduttivo del catalogo, stampato in sole mille copie, della mostra Alberto Burri. Teatri e Scenografie, allestita presso la Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro nel 1981. Il componimento introduttivo del catalogo fa riferimento al Teatro Continuo, realizzato da Burri nel 1973 per la XV Triennale di Milano (poi distrutto e ricostruito soltanto nel 2015, in occasione del centenario della nascita dell’artista). La poesia, composta da Villa in greco antico con allegata traduzione d’autore, recita:

Σιωπηρὴ μέν ἡ αἴσθησις ἐστίν

καὶ σιωπηρό τερος ὦν ἔτυχε ὀ λόγος,

ἀλλὰ καὶ αἱρετέος δὲ γένοιτο

τῆς αἰγληέσσης ἀκρίβεῖα τῆς Σκηνῆς,

καὶ τῆς σκοτεινῆς λευκῆς γε δή Καμπῆς

ὠς ἀπὸ τιβῆνος φλόξ έπαλμένης;

ἐκεῖσε ὄποι οἵδε εὐτράπελοι παραστάδες,

αὐτάγγελτα σιδηρόδητα πέλωρα

ἐν τῷ ἀνέμῳ ὡς ἀντήλιοι δαίμονες αὐλίζονται,

τῶν ἀπεύθων ἠχῶν ἱλιγγοι

ἐκ θεμέτλων οὐρανόθεν γε,

τοῦ γε ἀδήλου ὁμοπαθοῦσιν ᾽Αιῶνος.

Silenziosa è la Percezione

e ancora più silenzioso avviene il Pensiero:

ma veramente oggetto di pura visione divenisse

l’esattezza profonda della splendente Scena,

e della tenebrosa e candida Curva

che s’alza come fiamma guizzante dal tripode delfico.

E lì proprio le girevoli turbinanti Quinte,

che in sé recano il segreto messaggio, enormi

forme terrifiche di ferro inchiodato, nel vento

si ergono libere, come i demoni rivolti al sole

turbini e vertigini di incredibili echi, dal basamento e dall’alto

e insieme avvitano gli spasimi del cieco invisibile Eone.

(Villa 1981, s.i.p.)

Silenzi e vuoti sono gli elementi che l’infinita profondità del theatrum di Burri vuole evocare. Villa narra, con un’immagine di rara potenza, la relazione che intercorre tra le sei quinte rotanti del teatro e il cielo: i loro turbini avvitano gli spasimi di Eone (che in geologia corrisponde all’unità temporale più estesa corrispondente a mezzo miliardo di anni) il tempo primo, la monade, l’inizio di tutto.

In questo quadro, il balletto occupa una posizione di rilievo, addirittura di elemento propulsivo per l’avvicinamento di Alberto Burri all’arte scenica. Due dei quattro interventi scenografici realizzati dall’artista – Spirituals per orchestra e November Steps – sono stati realizzati proprio per il balletto. E, nell’esplorare le motivazioni che portarono Alberto Burri ad avvicinarsi alla danza, non si può non tenere conto dell’influenza della moglie, la danzatrice e coreografa Minsa Goldberg Craig, americana di origine ucraina e di famiglia ebraica. Nel 1954, all’epoca del loro primo incontro, la danzatrice ventiseienne si trovava a Roma per la prima tournée europea della compagnia di Martha Graham, di cui era allieva, e incappò nel laboratorio di Burri in via Nera, dove l’artista sperimentava all’epoca con la fiamma ossidrica sulle plastiche. Dal racconto di Minsa Craig, Burri la invitò a entrare per vedere il suo lavoro da vicino e da quel momento i due non si separarono mai più: “Fu un incontro casuale ma definitivo. Durò quanto la vita” (Palumbo 2007, 74).

La figura di Minsa Craig è stata trascurata ed è rimasta nell’ombra, anche perché lo stesso Alberto Burri era molto riluttante a parlare dei propri sentimenti e della sua vita privata. Da ricordare qui che l’artista non nutriva particolari simpatie per il paese d’origine della consorte: durante la Seconda guerra mondiale, quando era prigioniero nel campo di concentramento di Hereford, in Texas, si rifiutò, a costo di rinunciare alla propria libertà, di schierarsi con gli Alleati americani. Eppure Minsa Craig, americana rispettosa della cultura e delle istituzioni dei suoi connazionali, donna autodeterminata e indipendente, amante degli strumenti musicali esotici e della poesia, conquistò il cuore dell’artista. Dalle scarse testimonianze emerge il ritratto di un profondo legame e di un forte senso di protezione da parte dell’artista nei confronti della moglie e il suo sostegno non rimase circoscritto alla sfera intima ma abbracciò anche quella lavorativa e artistica: per incoraggiarla nella carriera, tenendo presente la sua parsimonia e selettività nella scelta degli interventi pubblici, Burri collaborò alla realizzazione della scenografia e dei costumi per November steps e firmò incisioni e grafiche per le sue raccolte di poesie (Craig 1970, Craig 1983). E fu proprio la relazione artistica, oltre che affettiva, tra Alberto Burri e Minsa Craig che portò l’artista a contaminare il linguaggio della danza e quello della tela.

Toti Scialoja, in riferimento alla sua personale esperienza scenografica ma anche a quella dei numerosi artisti che nel primo Novecento si interfacciano alla scenografia teatrale, individua il balletto come forma teatrale più adatta a fondersi con la pittura: il balletto infatti, come la musica e la pittura, è visione, movimento, ritmo, colore e per questo motivo permette alla pittura di rimanere tale, di non eccedere nello spazio scenico, di non intralciare i passi dei performer, ma di rimanere bidimensionale e non per questo elemento meramente accessorio o decorativo. Alberto Burri sposa appieno questa visione: non solo in Spirituals, ma anche in November Steps, le sue scene-fondali e i suoi costumi, pur rimanendo distanti, generano una stretta unità con la musica, le luci e la coreografia.

L’artista stesso fornisce una lettura anti-rappresentativa della sua arte, in contrasto con le letture critiche che indugiano maggiormente sul dato esistenziale e biografico, connesso alla sua esperienza di medico in guerra. Burri riporta la sua opera su un piano puramente visivo, e riconduce il teatro stesso alla sua radice greca di visione (θεάομαι). Come scrive Carolyn Christov-Bakargiev: “Burri non concepisce l’opera come forma di pura autoespressione, ed essa ci dice poco dell’interiorità specifica dell’artista” (Christov-Bakargiev 1996, 48). E non ci dice nulla, in forma diretta, neppure della storia, della cronaca, degli eventi presenti, passati o futuri. Dunque, in modo radicale, non vi sono riferimenti oltre l’opera, l’incontro con essa è l’unico evento possibile nel qui e ora. I titoli scelti da Burri ne sono una conferma: catrami, sacchi, legni, ferri, plastiche, cretti ecc. Non c’è nulla oltre la materia, o meglio è proprio nell’osservazione della materia che si rivelano le sue infinite possibilità.

Spirituals per orchestra (1963). La materia prima

Metà idea e metà frutto

metà rischio metà fame

metà intero metà tutto

metà morte metà pane

Metà effigie e metà spazio

metà corpo e metà ombra

metà morbo metà strazio

metà asciutto metà fiume

Metà pesce e metà testa

metà sasso e metà lume

metà mano e metà lava

metà corre e metà resta

Metà troppo e metà poco

metà vita metà cosa

metà gesto metà scopo

metà fuoco metà rosa

Metà piombo metà voce

metà riso metà vento

metà statua metà sasso

metà calma metà accento

Emilio Villa, Luogo e impulso (1989)

Il debutto in teatro di Alberto Burri avviene il 14 dicembre 1963 alla Scala di Milano con la scenografia e i costumi per il balletto Spirituals per orchestra. La musica originale è del compositore statunitense Morton Gould, il direttore d’orchestra è Armando Gatto, mentre la coreografia è di Mario Pistoni, il quale è anche interprete. Il balletto ebbe grande fortuna e venne replicato fino al 1976. Pistoni, primo ballerino e coreografo di formazione accademica, pur non abbandonando mai la danza classica, dimostrò in quegli anni una propensione per la danza contemporanea, di ispirazione jazzistica nel caso di Spirituals. Il suo percorso verso l’astrazione si compirà ancora più marcatamente nel 1965 con la coreografia per Mutazioni di Nanni Balestrini, con musiche di Vittorio Fellegara, anch’esso messo in scena al Teatro alla Scala. Anche Morton Gould, vincitore nel 2005 del Grammy alla carriera, subisce l’influenza del jazz e dello swing afroamericani. I canti spiritual sono antenati del jazz, nati dagli schiavi neri che, accompagnati da coperchi di pentole e lattine per scandire il tempo, intonavano canti religiosi per alleviare le loro sofferenze.

La scena unica di Alberto Burri è un imponente legno combusto costituito da diversi elementi disposti secondo un calibrato disordine, con due grandi fori tondi generati da combustione. Un foro lasciava intravedere un fondale laccato di rosso, l’altro si affacciava sul nero [Fig.1]. Nonostante fosse unica, i coni di luce disegnavano la scena mettendone via via in risalto diversi elementi e colori e rendendola mutevole, misteriosa, inafferrabile. I costumi, anch’essi realizzati da Alberto Burri, erano invece costituiti, per tutto il corpo di ballo composto di ventitré elementi, da tute intere in maglia traforata nera, una ‘divisa’ essenziale, evocativa del mondo della ginnastica ritmica. La forte accentuazione ritmica non era propria soltanto della musica di Gould, composta nel 1941, che alternava momenti trionfali e incalzanti ad altri più lenti con accenti swing; né, soltanto, della coreografia di Pistoni, che mescolava agli elementi patetici del balletto scansioni ritmiche geometriche e spigolose. Era consonante, anche, con il progetto scenografico di Burri, per il quale la successione di elementi era sviluppata secondo un misterioso ma evidente ordine ritmico. In proposito Crespi Morbio scrive:

Il fondale di legno con i lampi dei neri e dei rossi, plasmato all’improvviso dalle tenebre come una creazione divina, non rappresentava la terra, il cielo e il cosmo, e neppure era il simbolo del reale e del sovrannaturale, bensì la visualizzazione della musica secondo un cifrato sillabario di cromatismi, di segni e di ritmi (Crespi Morbio 2002, 18).

Burri dialoga a stretto contatto con il ritmo musicale e coreografico puntando sulla pura percezione della sua scenografia-fondale, senza l’utilizzo di ulteriori artifici scenici. Lo spazio è astratto eppure estremamente presente, non è funzionale al balletto o ai movimenti dei danzatori, né percorribile, ma appare distante. È pura forma, composizione che si relaziona solo su un piano visivo con la musica e la danza. Non c’è infatti in Burri distinzione tra arte e scenografia, così come non c’è differenza tra pittura e scultura, e non perché l’artista si autocelebri con gigantografie dei suoi lavori su tela, ma perché gli intenti poetici e compositivi sono gli stessi. La materia è colore, segno, ma è allo stesso tempo scultura e anche teatro.

2 | Erio Piccagliani, Elettra Morini sulla scena di Spirituals per orchestra, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1963/64, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

L’opera di Burri, che sia arte o scenografia, è chiusa, finita, unitaria. Affrontando la scenografia, Burri non modifica il suo linguaggio espressivo e, pur generando una fusione totale con gli altri elementi scenici, rifiuta nettamente le contaminazioni. In questa scenografia non troviamo riferimenti naturalistici o simbolici che trasportino altrove la nostra mente, ma, come scrive Crespi Morbio, abbiamo la visualizzazione del ritmo musicale e coreografico secondo un impianto sinestetico. Questo espediente rende organica tutta la scena, permettendo allo spettatore di osservare la scenografia ponendo contemporaneamente l’attenzione sul balletto e sulla musica e viceversa: “La cadenza dei legni, caldi e morbidi, era il controcanto alle note lievi e swingate, di gershwiniana memoria, della musica di Gould” (Crespi Morbio 2002, 18).

3 | Erio Piccagliani, corpo di Ballo del Teatro alla Scala sulla scena di Spirituals per orchestra, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1963/64, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

La convergenza di coreutica, musica e arti figurative in un organismo unico in cui si realizzi la perfetta sintesi delle arti ha molto a che vedere con l’esperienza dei Ballets Russes di Djagilev, in cui scenografi, coreografi, costumisti e musicisti, nel clima di grande fermento culturale del primo Novecento, collaborarono per creare vere e proprie ‘opere totali’ (Garafola 1998). L’intuizione di Djagilev spianò la strada al balletto modernista. Le scelte musicali, i movimenti asciutti e geometrici ma carichi di pathos e ritmo, ma anche i fondali pittorici dei Ballets Russes ricordano fortemente le atmosfere di Spirituals.

4 | Erio Piccagliani, corpo di Ballo del Teatro alla Scala sulla scena di Spirituals per orchestra, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1963/64, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

La coreografia di Pistoni si basa sulle vicende bibliche del Nuovo Testamento: la pietà di Maria, il perdono di Maddalena, la sofferenza di Cristo. La passione del corpo e l’astrazione dello spirito sono dati inscindibili in queste vicende bibliche, così come nell’arte di Burri. Nella visione cristiana lo stato di contemplazione e ascesi attraversa necessariamente quello della sofferenza, il più delle volte corporale, e lo stesso fenomeno accade alla materia consunta di Burri in cerca di redenzione. Non è un caso che anche il secondo spettacolo per cui Burri curò le scene, L’avventura di un povero cristiano (1969) tragga spunto dal repertorio sacro. L’artista si dichiarava ateo, ma senz’altro faceva parte della sua cifra etica ed estetica l’ideale di bellezza umile e spoglia e il fervore mistico medievale della sua terra umbra che in San Francesco ha il suo rappresentante. La scena di Spirituals non è solo l’atto iniziatico che consacra l’artista al teatro, ma è pienamente iscritta nella poetica del primo Burri, in particolare per l’utilizzo dei materiali naturali e per la prevalenza della componente espressionistica e informale.

5 | Erio Piccagliani, corpo di Ballo del Teatro alla Scala (Mario Pistoni, Walter Venditti, Fiorella Cova) sulla scena di Spirituals per orchestra, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1963/64, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

Emilio Villa cattura, in alcuni passaggi, il sentimento di iniziazione, il processo di genesi della materia che attraversa tutto il lavoro di Burri ma che, anche per l’impiego del legno, si manifesta in modo evidente nella scenografia per Spirituals:

L’operato di Alberto Burri, il suo tracciato (di fili, di graffi, di tagli, di spaghi), il suo campo accidentale, il suo oltraggiato theatrum di vita ambigua come la danza di un virus, è da intendere, penso io, come un primo atto: diciamo, atto creazionale, di tipo iniziatico, quindi quasi fosse allegoricamente ritualistico, o, se si vuole […] di tipo esistenziale; di possibilità difensive (apotropaiche) o future: di una futura liberazione dal bene e dal male, dal benemale, dalla tentazione e dall’adempimento (Villa 1981, s.i.p.).

A partire dal 1956 fino al 1961, Burri aveva utilizzato il legno e, anche in teatro, ricorre a sue opere contemporanee o di poco precedenti alle ideazioni scenografiche, senza cedere mai all’autocelebrazione ma sempre teso al superamento degli esiti raggiunti. L’idea di usare il fuoco come elemento creativo, che qui l’artista impiega su legno ma al quale ricorrerà su diversi materiali, arriva da una folgorazione della metà degli anni ’50, quando visitò una riserva petrolifera insieme all’amico Emilio Villa (Palumbo 2007, 92).Il legno nella sua nudità è materia prima per eccellenza. Il legno della scena rivelato dalla luce non può che evocare atti genetici primitivi. Guido Giubbini, sottolineando l’uso discontinuo del legno nella storia delle arti, scrive:

Vasari […] giudicando negativamente la scultura lignea osserva che il legno non può mai avere “la carnosità e morbidezza” (cioè la capacità di mimetismo naturalistico) del marmo e del bronzo (Giubbini 1991, 12).

Dunque, il legno non si presta facilmente a impieghi naturalistici e mimetici per la sua nodosità e difficoltà di modellazione e per questo è stato utilizzato in arte soprattutto nei periodi preclassici: nella Grecia arcaica e nel tardo Medioevo. In altri periodi, come il Rinascimento, il legno venne relegato alla sfera delle arti minori o destinato alla riproduzione di miniature dell’arte alta per il popolo. Soltanto dagli inizi del Novecento il legno torna a essere utilizzato esclusivamente per le sue qualità intrinseche, senza politura e verniciatura, emancipandosi dall’idea di ‘materiale povero’. A tal fine, l’influsso dell’arte nera e del primitivismo è stato fondamentale non soltanto per gli artisti delle avanguardie storiche, primo tra tutti Picasso, ma anche per il concepimento di Spirituals per orchestra, che trae spunto dalle stesse atmosfere.

Anche in Burri, infatti, la ricchezza della composizione, che a tratti può essere definita barocca, trae sempre linfa dalla materia più umile, e questo è uno degli elementi che ha permesso all’artista di essere definito dalla critica un anticipatore di correnti artistiche talvolta in opposizione tra loro, come il Minimalismo, l’Arte povera e il New Dada. Così Serafini:

La sua influenza [di Burri] sulle citate correnti diventa […] indiretta, anche perché la compiutezza dell’opera lo pone fuori gioco rispetto alla storia, collocandolo in un’area di intangibilità tale che le analogie e i punti di contatto dovranno evolversi in altri territori estetici e teorici. Chi ha preso da Burri dovrà presto allontanarsene, rielaborare la lezione e trasformarla in ‘altro’. I grandi maestri seminano indizi ma lasciano solo orfani dietro di sé (Serafini 1999, 12).

6 | Erio Piccagliani, corpo di ballo del Teatro alla Scala sulla scena di Spirituals per orchestra, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1975/76, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

Ritornando a Spirituals, allo stesso modo delle geometrie dei legni di Burri, anche i corpi in movimento trasformano lo spazio generando composizioni molto precise e nette, come una sorta di fermo-immagine dal forte impatto visivo, e lo stesso accade alle porzioni di scena illuminate di volta in volta alle spalle dei danzatori, che concorrono a generare visioni sempre nuove. Dalle foto d’archivio del Teatro alla Scala di Milano emergono dall’oscurità le pose dei danzatori, rivelate da lampi di luce come tableaux vivants, che evocano gli elementi iconografici del processo a Gesù e delle altre tappe della passione, fino alla crocifissione e alla pietà [Figg. 2-7].

7 | Erio Piccagliani, corpo di ballo del Teatro alla Scala sulla scena di Spirituals per orchestra, Milano, Teatro alla Scala, stagione 1975/76, Archivio Teatro alla Scala di Milano.

La dialettica luce-oscurità, vita-morte, creazione-oblio, bene-male costituisce l’equilibrio di cui Burri è alla perenne ricerca nel suo operato. Solo questo stato di equilibrio può generare la sospensione contemplativa. Le due combustioni del fondale, motivo ricorrente dell’opera di Burri, ad esempio, evocano la distruzione della fiamma ma anche la purificazione di cui è portatrice, e, inoltre, la forma circolare dei fori sublima il processo stesso della combustione. Crespi Morbio scrive:

Burri disegnava una scena che si incastonava perfettamente in un determinato spazio e, come una gemma, dispensava caldi riverberi sull’ampia superficie del palcoscenico. Per tredici anni si sarebbe rinnovato in teatro tale miracolo di dannazione e resurrezione, di lotta tra luce e notte, di sole e di eclissi, in un vitalizio mai sopito (Crespi Morbio 2002, 19).

La scena di Burri, allo stesso modo dei suoi quadri, è sempre in bilico: non si limita a essere quel fondale pittorico bidimensionale di cui parla Toti Scialoja, che interagisce con il balletto esclusivamente attraverso segno e colore, ma si fa spazialità. Pur rimanendo distante dal corpo di ballo e dagli spettatori, infatti, la scena plasma lo spazio e disegna la luce. La scenografia appare bidimensionale a un primo sguardo ma, quando la luce si insinua tra le fessure dei legni e all’interno dei fori combusti, rivela la sua tridimensionalità inglobando la luce che, come in un atto generativo, viene restituita allo spazio dipinta di rosso oppure assorbita totalmente dal nero. La scenografia è infatti costruita su diversi piani che, attraverso luci e ombre, creano profondità. Ancora Crespi Morbio descrive in modo accurato questo passaggio:

Non dipinta e neppure costruita, la scena di Burri appariva una cosa a sé, la palpitazione della materia che si dilatava nei rossi riverberi e si contraeva in pause di silenti oscurità. Lo spazio si spalancava su dimensioni inaspettate, si faceva tridimensionale ogniqualvolta la superficie non riceveva la luce dall’esterno, ma la ospitava nel suo stesso grembo per poi distribuirla negli spazi d’aria destinati al balletto (Crespi Morbio 2002, 18).

Alberto Burri realizza, materialmente e metaforicamente, il fenomeno di apertura e chiusura dell’immagine che Georges Didi-Huberman descriverà nell’incipit de L’immagine aperta. Motivi dell’incarnazione nelle arti visive:

Le immagini si aprono e si chiudono come i nostri corpi che le guardano. Come le nostre palpebre quando strizziamo gli occhi per vedere meglio, qui o là, le sorprese che l’immagine ancora riserva. Come le nostre labbra quando cercano le parole per dar voce a questo sguardo, sia pure disorientato. Come il nostro respiro, impercettibilmente sospeso, o addirittura affannoso, davanti a un’immagine che ci commuove. Come il nostro cuore che batte un po’ più veloce in funzione dell’emozione, nel suo ritmo di diastole che apre e sistole che chiude, di diastole che riapre e sistole che richiude e così via (Didi-Huberman [2007] 2008, 1).

La continua ricerca di equilibrio tra poli opposti trova conferma anche nella dialettica apertura/chiusura della scena e del quadro di Burri. L’artista porta la materia a eccedere dalla tela, a prendere vita per tornare un attimo dopo alla bidimensionalità, in un intenso andirivieni di stati emozionali. L’artista infatti si trova a proprio agio nell’inquadratura della tela e crede profondamente che la fruizione artistica sia connessa in primo luogo alla visione contemplativa: anche quando straripa nella terza dimensione e si dedica alla scultura o alla land art conferma la sua percezione contemplativa dello spazio, ricercando sempre nei luoghi la cornice ideale per le sue opere e valorizzando allo stesso tempo l’essenza del luogo. Non fa eccezione Spirituals. Il Teatro alla Scala, infatti, con tutti i limiti del teatro all’italiana per eccellenza, non rappresenta un limite per l’artista ma una possibilità:

La Scala, quintessenza del teatro all’italiana, con tutti i vincoli connessi a una struttura simmetrica che rischiava di vanificare in certe angolazioni la visione d’insieme della scena, che imponeva un intervallo di distanza tra spettatore e opera rappresentata, che esigeva spazi e luci per l’azione coreografica. Ma l’architettura del Piermarini, folignate e conterraneo di Burri, si adattava magnificamente alle esigenze di un artista che nella forma e nei colori ricercava il culto della bellezza classica […] Burri rispettava i colori e i materiali scaligeri dei velluti rossi e dei toni caldi del legno improntando un allestimento che non si negava a una raffinata eleganza formale, centellinando su un fondo vellutato, quasi dorato, i preziosi tocchi dei rossi e dei neri lucenti. Non temeva la distanza in cui veniva relegato il fondale che poteva incombere sui ballerini e apparire lontano agli spettatori: la superficie mossa e variegata della scena veniva intesa in un senso di musicale leggerezza. I luoghi deputati a ospitare le opere dell’artista - dipinti, sculture, lavori teatrali - acquistano in Burri la funzione di una cornice ideale alla sua opera: il paesaggio mutevole di un habitat naturale è l’essenza del “Teatro Continuo”; le scene dell’ “Avventura di un povero cristiano” si dispiegano come stendardi sullo sfondo della valle di San Miniato; la successione delle ampie opere scandite nella spazialità neutra degli ex essiccatoi di tabacco allinea sullo stesso piano emotivo una serie di capolavori (Crespi Morbio 2002, 18).

La severità scenica del Teatro alla Scala, le tinte rosse del sipario, non disturbano la messa in scena, ma favoriscono la dialettica vicinanza/distanza tra spettatori e scena, permettendo l’alternarsi di un sentimento di pietas partecipata e di distanza contemplativa. La stessa attenzione ai luoghi prescelti per gli interventi scenografici/artistici contraddistinguerà anche i successivi contributi dell’artista: Burri non lascia mai niente al caso, anzi pare che la sua arte sposi l’accezione latina di casus – la forza che spinge verso il basso – alla quale l’artista non oppone resistenza, ma che include nel movimento dell’opera danzando all’unisono con la costante percezione fisica della caduta.

November Steps (1973). La scena cangiante

8 | Foto di scena di November Steps, Teatro dell’Opera di Roma, stagione 1972/1973, Teatro dell'Opera di Roma - Archivio Storico.

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;

Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,

But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,

Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards,

Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,

There would be no dance, and there is only the dance.

I can only say, there we have been: but I cannot say where.

And I cannot say, how long, for that is to place it in time.

The inner freedom from the practical desire,

The release from action and suffering, release from the inner

And the outer compulsion, yet surrounded

By a grace of sense, a white light still and moving.

Thomas Stearns Eliot, Burnt Norton, II (1935)

Il terzo intervento scenico di Alberto Burri (il secondo nella danza) avviene per il balletto November Steps, che debutta il 12 Giugno 1973, con quattro repliche successive, al Teatro dell’Opera di Roma [Fig. 8]. La coreografia era stata affidata a Minsa Goldberg Craig, moglie di Alberto Burri; l’artista curò per lei scenografia e costumi, mentre la base musicale registrata, da cui prende il nome la performance, era stata composta dal giapponese Tōru Takemitsu.

Minsa aveva nei lineamenti, e non solo, qualcosa di orientale [Fig. 9], tanto da essere erroneamente appellata da qualche cronista come cino-americana (Palumbo 2007, 74).

9 | Ritratto fotografico di Minsa Craig, Teatro dell’Opera di Roma - Archivio Storico; Ritratto fotografico di Alberto Burri.

Le passioni di Minsa Craig, oltre alla danza, erano la musica e la poesia ed è noto che amava danzare al ritmo dei diversi strumenti giapponesi che possedeva (Palumbo 2007, 78). Evidentemente doveva amare particolarmente le composizioni di Tōru Takemitsu che raggiunse la fama internazionale nel 1957, quando Stravinskij lodò il suo Requiem per orchestra d’archi. Successivamente il compositore conobbe John Cage e fu ispirato dalla sua ‘musica aleatoria’, che introduceva la casualità nella composizione. Takemitsu non si ispirava in modo particolare alla tradizione musicale giapponese, ma guardava piuttosto all’Occidente, considerando la musica del suo paese bella ma eternamente immobile e priva di sviluppo. Elementi della sua cultura permangono nella sua filosofia, nell’attenzione per i silenzi e nella poesia dei suoi titoli, ma anche nella scelta di accostare all’orchestra occidentale biwa e shakuhachi, così come avviene in November Steps, composto nel 1967 su commissione della Filarmonica di New York per il suo 125° anniversario. Sei anni dopo Minsa, insieme a Burri, sceglierà l’opera come base e ispirazione per la sua coreografia.Il titolo della composizione deriva dalle undici variazioni presenti nel brano e dai nuovi ‘passi’ che segnarono una frattura rispetto alle composizioni precedenti, ma evoca anche le malinconie autunnali e la stagione estrema della vita dell’uomo.

Seppur l’intento di Minsa Craig e Alberto Burri (e, prima, di Takemitsu) rifugge dal seguire le tendenze alla moda, si può riscontrare indubbiamente nei corpi, nelle tute, nelle parrucche abbaglianti e squadrate, nel trucco scuro e marcato sugli occhi dei danzatori, un’estetica mod ridotta all’essenziale, subcultura che in Italia arrivò in ritardo di una decina d’anni rispetto all’Inghilterra. Allo stesso modo la coreografia di Minsa, che assorbì la modern dance di Martha Graham, di cui fu allieva, è asciutta, ingloba elementi ginnici, ricerca il suolo, si astrae dalla narrazione e, come la composizione di Takemitsu, si concede ampie pause, senza costringere in un rapporto di dipendenza diretta i movimenti dei danzatori e delle danzatrici, pur mantenendo un’estrema precisione nel ritmo visivo.

I dieci corpi in scena costituiscono un calibrato equilibrio di cinque uomini e cinque donne, e l’unica differenza che le parrucche sugli uomini presentano una frangia, ma comunque con una neutralizzazione totale della identità di genere. Il punto zero, la neutralità, può essere considerato il focus centrale della performance. Azzeramento, oltre che di genere, anche cromatico – scena, costume, parrucca, luce sono di un bianco assoluto – e spaziale; come scrive Cesare Brandi nel suo articolo Un affresco danzante di Burri: “La luce diveniva colore e il colore luce; l’assenza di ombre rendeva l’insieme lievitante come appunto doveva apparire anche il fondo” (Brandi 1973).Le scene, i costumi, le luci abolivano la corporeità dei danzatori. Inoltre, la sapienza tecnica con cui venne allestita la scena era di altissimo livello per l’epoca: Il fondale di Burri, per non interferire con i corpi in scena e non generare ombre, venne proiettato contemporaneamente da sei diversi proiettori in sei diversi riquadri in sincrono. Ma, inaspettatamente, nell’inerme distesa di bianco del fondale irrompe lentamente una rete di crettature nere che si fanno sempre più fitte fino a sfumare nel nero. È l’introduzione della dimensione del tempo, proprio laddove la temporalità pareva assente [Fig. 10].

10 | Alberto Burri, bozzetto per la scena unica di November Steps, acrovinilico su cellotex, 30,5 x 43 cm, 1972, Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

Se in Spirituals la scenografia appariva vibrante e mutevole attraverso l’interazione con la luce e con i corpi in scena, ma manteneva effettivamente la sua fissità, in November Steps la scena si fa letteralmente danzante. Lo stesso fenomeno si verifica sulla superficie dei Cretti dell’artista, in cui materiali provenienti dall’industria chimica come caolino, resine, pigmenti e vinavil, applicati nella giusta misura su un supporto in cellotex generano, una volta asciutti, un tracciato di spaccature in parte imprevedibile, in parte predeterminato dall’artista stesso. L’innovazione maggiore nella scenografia per November Steps consiste proprio nell’aver filmato in diretta la crepatura di un Cretto che, una volta velocizzata per adattarsi al tempo del balletto, viene proiettata sul fondale come scenografia. La differenza principale della scenografia multimediale rispetto alle tele è che la matericità e la spazialità dei cretti viene abolita e il processo di fessurazione è così reso immateriale ed etereo. Viene invece enfatizzata la temporalità, comunque disgiunta dalla natura, non cronologica né narrativa, ma astratta e perturbante come i corpi in scena. I Cretti, pur nella coerenza con la produzione artistica precedente e con il grande tema della scomposizione/composizione che attraversa l’opera burriana, si pongono in perfetta linea con le tendenze anti-espressionistiche degli anni ’70 e segnano una prima svolta radicale nel percorso dell’artista. Aldo Iori scrive:

I Cretti segnano […] il distacco da un’emozionalità empatica, presente nelle opere precedenti, determinata anche dalla materia conosciuta e tratta dal vissuto ed elaborata spesso con il gesto […]. Il passaggio a un livello più razionale e astratto si attua nell’eliminazione di qualsiasi narrazione e retorica dell’evento e nell’annullamento di elementi preesistenti, se non i percorsi (Iori 2019, 72-73).

Dunque, se Burri oscilla, dalla prima all’ultima opera, tra l’informale e la forma, indubbiamente in questa fase inizia a prevalere l’aspetto astratto e formale. Elementi anticipatori dei Cretti si possono ravvisare già nelle opere precedenti. Ancora Iori ricorda che “la crettatura è presente nella pittura di Alberto Burri fin dai primi anni in cui col vinavil la blocca nel colore spesso e materico, soprattutto nella serie dei Bianchi dei primi anni ’50” (Iori 2019, 57). Si tratta di un fenomeno presente nella pittura di ogni epoca a causa dell’essiccazione del pigmento o del movimento del supporto, spesso nascosto da interventi di restauro. Burri stesso aveva certo negli occhi e in memoria le crepature sugli affreschi di Piero della Francesca conservati a Sansepolcro. Fessurazione, screpolatura ed essiccazione accompagnano tutta l’opera di Burri e dunque i Cretti condensano “la sua cifra iconologica più profonda” (Recalcati 2019, 35) ridotta all’essenzialità del bianco e del nero.

Sappiamo che durante i soggiorni nella sua abitazione a Los Angeles, Burri andava spesso a visitare il “Deserto della Morte”, la desertica Death Valley in California da cui ebbe l’ispirazione per i Cretti (Palumbo 2007, 96). Nel 1971 pubblicò con la 2RC la serie grafica in tiratura limitata dei Cretti, sette neri e uno bianco, in acquaforte e acquatinta su carta, generando un risultato altamente lirico. Solo nel 1972 espose pubblicamente i primi Cretti, ai quali continuò a lavorare, insieme alle nuove sperimentazioni, fino alla morte. È chiaro che una certa performatività è presente in tutti i processi di realizzazione delle opere dell’artista; basti pensare alle combustioni plastiche con la fiamma ossidrica o alle saldature dei Ferri con l’elmetto che lo fanno somigliare ad Efesto, o ancora a quello che Germano Celant definisce il “respiro fecondante”, anch’esso di natura divina, che gli permise di indirizzare la fiamma sulle Plastiche [Fig. 11].

11 | Aurelio Amendola, Alberto Burri durante una combustione plastica, Case Nove di Morra, Città di Castello 1978, Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

Ma Burri, nel ribadire la sua autodefinizione di “pittore”, ricordava implicitamente che una certa performatività è insita nell’azione di qualsiasi pittore all’opera, la cui gestualità, più o meno originale, è comunque specifica e unica. La svolta radicale che Burri opera con i Cretti consiste nell’introduzione della componente performativa dell’opera stessa che si produce da sé, in sintonia con le coeve sperimentazioni dell’arte processuale. La differenza è che a Burri non interessò performare in pubblico la combustione delle Plastiche né generare un effetto sorpresa mostrando il processo di crettatura. La sua opera viene esposta soltanto una volta terminata e il processo performativo è sempre funzionale alla “pittura” come visione finale. In questo senso, November Steps rappresenta un unicum poiché il processo viene mostrato a un pubblico per la prima e ultima volta. La logica esecutiva dei Cretti esemplifica il “controllo magistrale dell’imprevisto”, il punto di equilibrio tra casualità e calcolo, tra natura e artificio, che Burri scelse come manifesto della sua arte. La minor quantità di caolino, resine, pigmenti e vinavil determina infatti le zone da cui emergerà la crepatura, in questo modo l’artista poteva, come un demiurgo, prevedere in parte ma mai del tutto, la forma che la materia avrebbe assunto. Permane una componente di casualità, che Burri non volle mai abolire a favore di una visione pre-ordinata o totalmente astratta del reale.

Allo stesso modo, nonostante l’impalpabilità della scena-video, anche in November Steps le crettature introducono l’elemento fenomenico. Il reale irrompe, come una presenza inquietante, frantumando l’indefinito spazio-temporale della scena. Il caso è parte integrante della crettatura in scena di Burri così come della composizione musicale di Takemitsu. Il compositore stesso dichiarò che durante il suo ritiro per la composizione del brano, il cinguettio degli uccelli e il fruscio del vento all’inizio lo deconcentrarono ma, successivamente, iniziò a percepirli come parte integrante della composizione. Anche l’antropologo Junzo Kawada sottolinea come i suoni naturali non precludano il godimento musicale della composizione di Takemitsu (Ohtake 1993, 20).

Come in Spirituals, alla luce della comunione di intenti tra musicista, scenografo e coreografa, si costituisce nuovamente una perfetta e coerente unità tra scenografia, danza e musica. I corpi, nell’impersonalità e indifferenziazione forse anticipatrici delle performance degli anni ’90 di Vanessa Beecroft, e nell’astrazione della danza, si fanno quasi segni incorporei. La danza, inoltre, che si realizza in stretta relazione con il pavimento, mette in evidenza la scenografia e quindi la relazione tra i ‘segni’ corporei e quelli incorporei delle crettature. Il corto circuito tra il tempo immobile e il tempo mutevole introdotto dalla scenografia è la tensione che attraversa tutta l’opera di Burri, tesa a fissare un attimo di esistenza in un orizzonte di eternità.

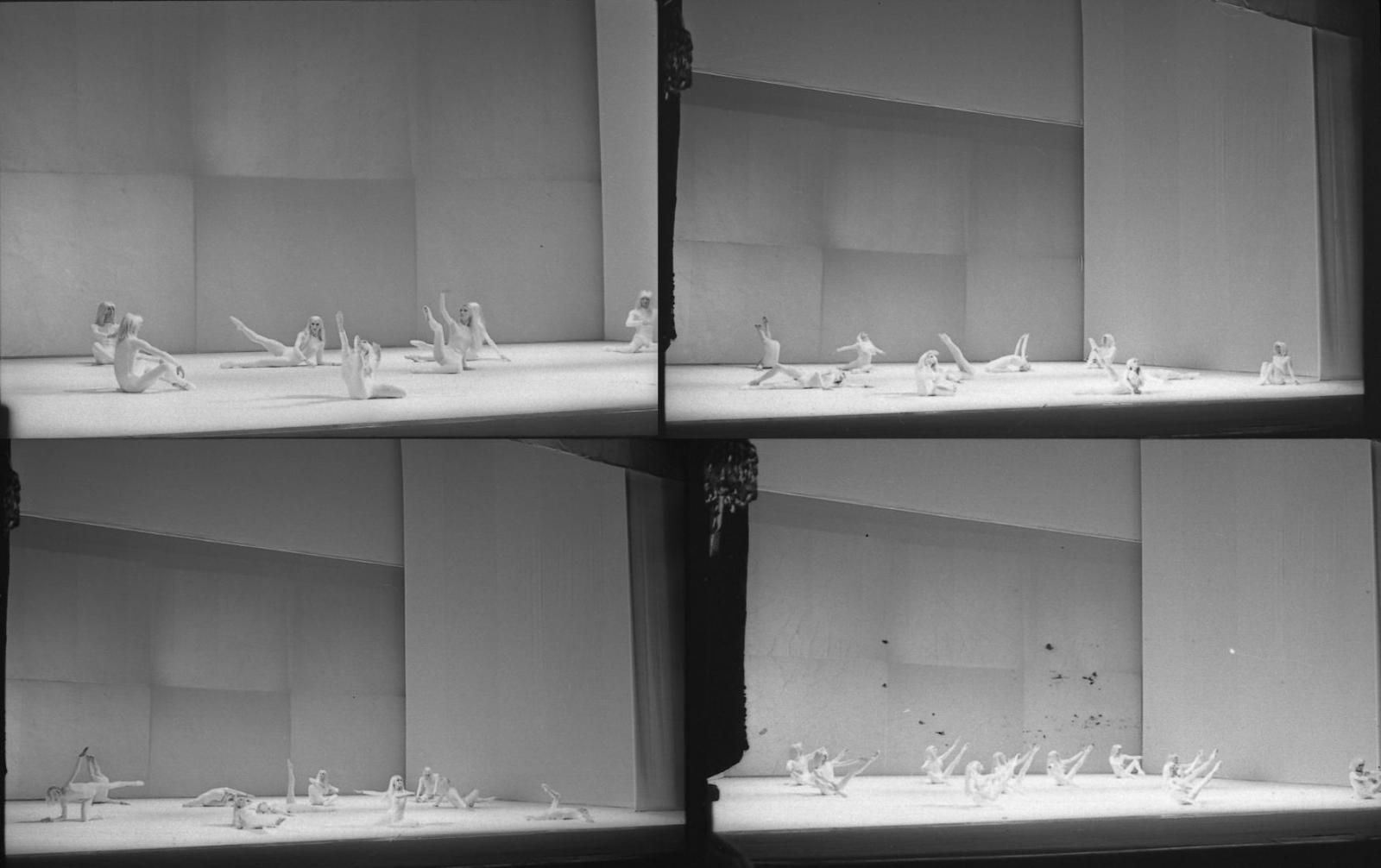

12 |Foto di scena di November Steps, Teatro dell’Opera di Roma, stagione 1972/1973, Teatro dell'Opera di Roma - Archivio Storico.

Il quadro è unico: corpi, musica e scena si mescolano sinesteticamente, costituendo l’ideale di riunificazione delle arti, l’opera d’arte totale che rappresentò l’utopia culturale da Wagner fino alle avanguardie storiche. Ma vi è una sostanziale differenza nelle modalità a cui Burri e le contemporanee avanguardie ricorrono per raggiungere questo intento: Burri va in direzione opposta rispetto alle contemporanee scomposizioni, moltiplicazioni e frammentazioni post-drammatiche. Non è un caso che l’unico spettacolo d’opera per cui l’artista abbia curato le scene e i costumi sia stato il Tristano e Isotta di Wagner. L’artista, sulla base dei suoi studi classici, dalla tragedia attica al teatro wagneriano, fino agli scritti nietzscheani, ricerca nella scena l’unità degli elementi, la fusione degli stessi fino a renderne indistinguibili i confini. Le avanguardie della seconda metà del Novecento, invece, più frequentemente, tentarono di unificare le arti facendo avvenire simultaneamente diversi ‘eventi’, ma mantenendo la scena frammentaria e caotica. Basti pensare a quello che viene considerato il primo happening, Theater Piece No. 1, tenutosi nel 1952 al Black Mountain College, in cui Robert Rauschenberg proiettò le diapositive delle sue opere, Merce Cunningham danzò in mezzo al pubblico, John Cage tenne una lezione, Charles Olson e Mary Caroline Richards lessero le loro poesie. L’happening, predecessore della performance art, si traduce letteralmente come ‘evento’ e nasce come forma teatrale in cui elementi alogici, in parte casuali, ‘avvengono’ coinvolgendo il pubblico all’interno dell’azione.

Soltanto l’anno successivo, nel 1953, Rauschenberg si recò con Cy Twombly in Italia e chiese di visitare lo studio romano di Burri, che aveva già esposto le sue opere negli Stati Uniti. Serafini scrisse in proposito:

L’incontro è come minimo singolare. Tutto si risolve in un reciproco “fiutarsi”, dato che nessuno dei due parlava la lingua dell’altro. “Rude come la maggior parte degli americani: li guardava e riguardava. Poi se ne andò”. Due giorni dopo Rauschenberg chiede una seconda visita che Burri accorda controvoglia, e gli lascia come dono una scatoletta di sabbia contenente una mosca morta (Serafini 1999, 12).

Solo quando la critica riscontrò delle affinità tra i primi elaborati materici di Burri e le combine-paintings di Rauschenberg, Burri decise di esporsi per marcare la differenza di intenti e parlare di quell’incontro. Maurizio Calvesi, riferendosi alle ispirazioni di Rauschenberg, scriverà:

È abbastanza incredibile che rimanga dimenticato il nome di Burri, assai più appropriato di quello di Picasso, e che è proprio la chiave, ovvia, di questa integrazione tra spazialità grosso modo ‘cubista’ e realismo d’oggetto (Calvesi 1966, 328).

Ritornando a November Steps e ai Cretti, un’ulteriore riflessione riguarda l’orizzontalità e la verticalità nella produzione e nella visione dell’opera d’arte: “Le paste acroviniliche devono essiccare orizzontalmente prima di essere poste verticalmente sul muro” (Recalcati 2019, 54). Burri, per necessità pratica, inizia a concepire l’opera, allo stesso modo di Pollock, come visione zenitale, così come avverrà nel Grande Cretto di Gibellina che, con i suoi 90.000 mq, può essere osservato nella sua totalità soltanto da una visione aerea.

Allo stesso modo, secondo un’acuta intuizione, la scenografia di November Steps, nel reenactment della performance tenutosi il 12 novembre 2015 al Guggenheim di New York, venne proiettata orizzontalmente sul pavimento, mentre nella versione originale del 1973 era verticale sul fondale di scena. Il museo, che aveva inaugurato il sodalizio con Burri negli anni ’50, quando Sweeney era alla direzione, celebrò l’artista nel 2015, in occasione del centenario della sua nascita, con una personale curata da Emily Braun (Braun 2016) e con il reenactment della performance adattato da Tom Gold (già ballerino del New York City Ballet) e dalla Tom Gold Dance Company.

13 | Foto di scena di November Steps, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 12 novembre 2015, The Guggenheim Archives.

I danzatori, con costumi e trucco fedeli alla versione originale, si muovevano sopra a un pannello bianco su cui venne proiettata la crepatura, mentre il pubblico osservava dall’alto, posto sulle balconate circolari del museo. L’interazione tra i performer e la scenografia era così resa ancora più diretta rispetto alla versione originale, a suggerire che le evoluzioni dei danzatori frantumassero gradualmente il pavimento sotto i loro piedi. Di conseguenza anche la coreografia era stata modificata e adattata alla nuova situazione: la versione originale di Minsa Craig si sviluppava per lo più a contatto con il pavimento, con movimenti oscillatori in dialogo con la fessurazione del Cretto che ricordavano le oscillazioni ritmiche e severe di Martha Graham in Lamentation del 1930, inoltre i momenti di stasi erano molto numerosi [Fig. 12].

14 | Foto di scena di November Steps, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 12 novembre 2015, The Guggenheim Archives.

Tom Gold incrementa invece i salti, i momenti dinamici e così anche i virtuosismi [Figg.13-15]. Il risultato è un’inversione radicale, se non proprio un tradimento: se la scenografia da verticale si fa orizzontale, il movimento dei danzatori dall’orizzontalità inizia a ricercare la verticalità. Il 21 Ottobre 2016 la performance è stata ospitata, in anteprima europea, dalla Fondazione Burri presso gli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello nella versione coreografica di Tom Gold, ma con maggiore fedeltà nell’allestimento scenico alla versione originale, e quindi con la scenografia proiettata nuovamente sul fondale. Il recente reenactment della coreografia dimostra che la sua temporalità sospesa, futuribile nell’estetica minimale, ma arcaica nel comporsi della crettatura che ricorda i terreni nei periodi di siccità, non ha esaurito la sua carica d’innovazione, ma paradossalmente l’incremento dei virtuosismi nel movimento ha reso la coreografia più artificiosa e meno inquietante e innovativa rispetto alla versione originale. Inoltre, se luoghi come gli Ex Seccatoi del Tabacco o il Guggenheim di New York si prestano costitutivamente a un incontro con la performance contemporanea, altra doveva essere stata l’entità dell’impatto suscitato dal balletto nel contesto architettonico e di pubblico dell’Opera di Roma nel 1973.

15 | Foto di scena di November Steps, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 12 novembre 2015, The Guggenheim Archives.

Occasione che si faticherebbe soltanto a immaginare oggi, come dimostrano i luoghi prescelti per il reenactment. Indice che le sperimentazioni più ardite della danza e della performance sono rivolte a un pubblico piuttosto ristretto, ma che un decennio ricco di grandi sperimentazioni e carico di utopia come gli anni ’70 ha reso invece possibile per un pubblico molto vasto.

La scena totale. Considerazioni in chiusura

Prima o poi, poi o prima

le parole dette, le parole scritte,

presto o tardi tutte le parole

sono destinate a sparire

spariscono.

Le parole sulla carta, le parole

sulle pietre, le parole sui rami

spariranno tutte.

Se queste parole e non parole

sono scritte su materie

che presto si decompongono, che

durano poco più di un

attimo o poco più di un millennio

che cosa esse sono.

Emilio Villa, Prima o poi, poi prima

L’osservazione delle opere scenografiche per la danza di Alberto Burri permette di constatare, in modo più evidente rispetto alla prosa o all’opera, come nel mondo-teatro di Burri il quadro e la scena si sovrappongano totalmente: la materia inanimata è posta sullo stesso piano di quella animata e viceversa. I corpi si fanno segni astratti, mentre la materia prende vita. La relazione tra le scenografie e i corpi in scena, la musica, le luci, la danza, i costumi, l’effimero, è in grado di ampliare il punto di vista sull’artista, ma l’obiettivo finale è riportare il focus sulla materia stessa, fulcro dell’intera opera di Alberto Burri. L’espunzione della scena di Burri, eliminazione di lettere, parole e frasi e, in extremis, della stessa materia umana, genera ciò che Rita Olivieri definisce come “teatro nella pittura”, un teatro senza attori (Olivieri 2008, 39).

L’artista, nel suo incedere, fa tesoro delle esperienze teatrali, inglobandole nella sua pratica e rielaborandone le acquisizioni negli ultimi interventi artistici: Teatro Continuo, Teatro Scultura, i Grandi Ferri sono espressione degli esiti spaziali più razionalisti, mentre il Grande Cretto di Gibellina reintroduce l’elemento esistenziale [Fig. 16].

16 | Alberto Burri, Grande Cretto di Gibellina (1985-2015), ruderi di Gibellina.

Il Cretto di Gibellina (1985- 2015) è summa poetica del pensiero burriano anche in quanto in grado di generare da solo una scena totale. Essendo una delle opere di land art più grande al mondo, non solo costituisce il culmine dell’espansione spaziale degli interventi dell’artista, ma convoglia, con essenzialità disarmante, tutto il suo universo artistico. È l’ultimo gradino della stessa climax intrapresa dall’artista con il Teatro Continuo e i Grandi Ferri, che esplorano lo spazio pubblico e fanno crollare le separazioni tra pittura, scultura, architettura, urbanistica e teatro.

Nel 1981 Alberto Burri venne invitato dal sindaco Ludovico Corrao a dare un contributo per “Gibellina Nuova”, la città della valle del Belìce che avrebbe dovuto sostituire, a circa 20 chilometri di distanza, la “vecchia Gibellina”, interamente distrutta dal catastrofico sisma del 1968. Durante il sopralluogo nella città che avrebbe ospitato opere architettoniche e interventi artistici en plein air in piena temperie postmoderna, Alberto Burri compì un gesto metaforico dall’alto valore performativo. Si voltò dall’altra parte, alla ricerca del luogo dove era avvenuto il trauma:

Burri venne, vide e subito si tirò fuori. “Io qui non ci faccio niente”, disse. In effetti Gibellina nuova era un luogo estraneo a sé stesso, le opere degli artisti coesistevano a fatica con le esigenze degli abitanti, da sempre legati alla loro economia contadina. […] Niente di quel che s’era fatto piacque a Burri che chiese invece di visitare i ruderi del vecchio paese, dove la gente andava la domenica a rimpiangere ciò che aveva perduto. Con la semplicità un pò folle che gli era propria, Burri propose un’idea straordinaria: coprire il paese perduto con un sudario di cemento, dal quale emergessero le vie, le piazze, gli incroci e tutto ciò che era stato, innalzare con il denaro disponibile un ‘cretto’ di dodici ettari, un incredibile monumento alla memoria (Zorzi [1995] 2016, 62).

Con il Cretto di Gibellina l’artista riesce definitivamente a far coincidere ‘forma’ e ‘esistenza’, che si sovrappongono costituendo una totale unità: l’impulso dionisiaco della distruzione e l’equilibrio apollineo della ricomposizione, il frastuono del terremoto e il silenzio, si fondono generando un sentimento tragico capace di commuovere. La tragedia non può nascere soltanto da Dioniso, ma ha ugualmente a che fare con Apollo (Centanni 2019, 79). Il Cretto si fa dunque teatro totale non esclusivamente per l’estensione spaziale, ma perché in grado di suscitare un immediato sentimento tragico, in un’inedita prospettiva di silenzio. Burri si oppose agli shop di souvenir, agli info point, e persino all’utilizzo del Cretto come scenografia teatrale: desiderava che si presentasse come un urto inaspettato nell’aspro entroterra siculo, in cui il silenzio è interrotto soltanto dal pascolo delle greggi, dal cinguettio degli uccelli, dal vento e dalle rare e spontanee manifestazioni umane.

Anche il Cretto è generato da una danza, questa volta violenta, che ha perso il soggetto per diventare oggetto: non raccoglie e congela infatti soltanto i percorsi urbani, le case, gli oggetti e i ricordi della città distrutta inglobata dal cemento bianco, ma ripete all’infinito anche l’attimo di crepatura del terreno generato dal terremoto, che si fa esso stesso matrice dell’opera. Movimento che tenta di essere fissato, nel suo porsi nel punto di equilibrio tra natura e artificio. Burri sottrae così persino la materia antropologica, riducendo il teatro alla sua radice etimologica greca di visione. Villa scrive a riguardo:

Scenario per invisibili iconomachie, la scena per Burri crea e definisce un orizzonte indefinito, un ambito dove riposa e si spegne la materia antropologica, o esistenziale, o linguistica; poggia, senza più lembi o frange di teatrata fictio psichica, senza strascichi aulici di gesticolazione, senza funzioni descrittive o figurali. Reinventati i confini delle enflures acustiche, restituito il corpo del silenzio alla sua urna di fondo, è la “scena” stessa che genera un teatro intero, totale, dove si esercita pura percezione, inalterata immota spietata incombenza, con le sue modulazioni e soprassalti ai limiti della espansione di primordiale comoedia (Villa 1981, s.i.p.).

L’azione-inazione si ripete all’infinito. Nel fissare il momento, Burri lo eleva alla dignità apollinea della forma rimanendo in un tempo puro, ancora una volta separato dalla storia, in un “tempo della scena” (Garavaglia 2012, 53). Il restauro della città distrutta avrebbe evidenziato il tempo illusorio del passato, la demolizione delle macerie quello altrettanto illusorio del presente.

Se l’opera classica esprime, almeno in apparenza, l’ideale di compiutezza e armonia, quella moderna esprime l’incompiutezza e l’angoscia esistenziale sottesa al fare artistico. La classicità di Burri è effettivamente “una classicità nuova, disgiunta dalla natura e dal cosmo e rappresentativa soltanto, ma in modo totale, della coscienza” (Serafini 1999, 40). Non tende alla perfezione mascherando l’imperfezione, ma è bellezza classica, compiuta, proprio grazie all’imperfezione. Potrebbe essere associata a quella che Busoni, in ambito musicale, definiva ‘nuova classicità’ (che ben si differenzia dall’ideale neoclassico), ovvero:

Continuità assoluta con la storia, nell’impegno di portarne avanti ogni acquisizione svelandone la virtualità e così indirizzandola, incessantemente, verso il nuovo. Così l’interpretazione della tradizione diviene eminentemente attiva, appello a una rivoluzione permanente da condurre nel seno stesso dei mezzi espressivi (D’Amico 1977, 13).

Alberto Burri riesce, con il Cretto di Gibellina, a innestare efficacemente il contemporaneo in una tradizione atavica e spesso ostile alle sperimentazioni, proprio perché come aveva già fatto con i catrami, i sacchi, i legni, le plastiche e i ferri, raggiunge la grazia soltanto attraverso i resti:

È il nostro antico, mediterraneo, bisogno di trasformare il pianto in consolante lamento, il lutto in spettacolo, la povertà in grazia; di fare della vita, per dura e crudele che sia, simulacro di gioia e vigore. Burri non si oppone a questa eredità, ma la riscatta, la depura dall’enfasi, negandone le falsificazioni edonistiche e portandola, per salvarla, al suo punto di estrema crisi, al limite del disfacimento, dell’insulto, dell’irrisione. Ed è tuttavia da questa dilapidata ma esorcizzata bellezza che riaffiora con violenza – come ha scritto Arcangeli – “un volto anticamente, quasi ciecamente italiano” (Trucchi 2007, 168-169).

Riferimenti bliografici

- Brandi 1963

C. Brandi, Burri, Roma 1963. - Brandi 1973

C. Brandi, Un affresco danzante di Burri, “Il Corriere della Sera”, Milano 1 luglio 1973. - Braun 2016

E. Braun (a cura di), Alberto Burri: the trauma of painting (New York, Solomon R. Guggenheim Foundation, 9 ottobre 2015-6 gennaio 2016), New York 2016. - Calvesi 1966

M. Calvesi, Le due avanguardie. Dal futurismo alla Pop Art, Milano 1966. - Centanni 2019

M. Centanni, Dal rito alla tragedia: lo strappo originario e l’invenzione del teatro, “Il Pensiero” 58 (2019), 65-80. - Christov-Bakargiev 1996

C. Christov-Bakargiev, La superficie a rischio, in Burri. Opere 1944-1995, a cura di C. Christov-Bakargiev e M.G. Tolomeo (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 9 novembre 1996-15 gennaio 1997), Milano 1996, 47-72. - Corà 2007

B. Corà, Burri. La misura dell’equilibrio in Burri. Opere 1949-1994. La misura dell’equilibrio (Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani Rocca, 8 settembre-2 dicembre 2007), Cinisello Balsamo 2007. - Craig 1970

M. Craig, Poems, Milano 1970. - Craig 1983

M. Craig, Cut off the choke. Poems, 2RC, Roma 1983. - Crespi Morbio 2002

V. Crespi Morbio, Burri alla Scala, Torino 2002. - D’Amico 1977

F. d’Amico, Introduzione a Busoni, Lo sguardo lieto. Tutti gli scritti sulla musica e le arti, Milano 1977, 11-26. - Didi-Huberman [2007] 2008

G. Didi-Huberman, L’immagine aperta: motivi dell’incarnazione nell’arte visiva [L’Image ouverte. Motifs de l'incarnation dans les arts visuels, 2007], trad. it. M. Grazioli, Milano 2008. - Eliot [1936] 2012

T. S. Eliot, Burnt Norton, in La terra desolata – Quattro quartetti, I quartetto, [Burnt Norton, in Collected Poems 1909-1935, London 1936], introduzione di C. Miłosz, trad. it. e cura di A. Tonelli, Milano 2012. - Garafola 1998

L. Garafola, Diaghilev’s Ballets Russes, New York 1998. - Garavaglia 2012

V. Garavaglia, L'effimero e l'eterno. L'esperienza teatrale di Gibellina, Roma 2012. - Giubbini 1991

G. Giubbini, La scultura in legno, in E. Bacceschi, Le tecniche artistiche, Milano 1991, 11-18. - Iori 2019

A. Iori, La materia come spazio di libertà: I Cretti, in Burri. La ferita della bellezza, a cura di M. Recalcati, Arezzo 2019, 46-77. - Ohtake 1993

N. Ohtake, Creative Sources for the music of Tōru Takemitsu, London 1993. - Olivieri 2008

R. Olivieri, Burri, L’essenzialità della scena, in Alberto Burri, a cura di M. Calvesi e C. Sarteanesi (Triennale di Milano, 11 novembre 2008-8 febbraio 2009), Milano 2008. - Palumbo 2007

P. Palumbo, Burri. Una vita, Milano 2007. - Recalcati 2019

M. Recalcati, Una poetica della ferita in Burri. La ferita della bellezza (Roma, Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese, 23 marzo-9 giugno 2019), Arezzo 2019, 12-45. - Serafini 1999

G. Serafini, Burri. La misura e il fenomeno, edizione ita.-ing., trad. ing. M. Eaton e F. Lutz, Milano 1999. - Settis 2020

S. Settis, Incursioni. Arte contemporanea e tradizione, Milano 2020. - Trucchi 2007

L. Trucchi, Nobilis et humilis, in Piero Palumbo, Burri. Una vita, Milano 2007, 167-169. - Villa 1955

E. Villa, 17 variazioni su temi proposti per una pura ideologia fonetica, Roma 1955. - Villa 1973

E. Villa, Saffo, Roma 1973. - Villa 1981

E. Villa (a cura di), Alberto Burri Teatri e scenografie (Pesaro, Teatro Rossini, Rossini Opera Festival, 10 settembre-30 novembre 1981), Pesaro 1981. - Villa 1989

E. Villa, Emilio Villa. Opere poetiche I, Milano 1989. - Zorzi [1995] 2016

S. Zorzi, Parola di Burri, ed. or. [1995], Milano 2016.

English abstract

The wide literature on the works of Alberto Burri places theatre and dance in a subordinate position in relation to the general production of the artist, even if these works of art can be seen, not only as important elements that impart three-dimensionality to his artistic and human figure, but above all, as the means to clarify various critical issues about him. With the organic and progressive blurring of disciplinary boundaries that it entails, theatre and dance are not disciplinary areas in which Burri has worked with incidentally, but should be treated as lens through which one can consider the artist’s practice and its evolution from a different perspective. Doing so requires an act of decentralization, because theatre and dance tends to occupy a marginal position in critical debates about the artist. Therefore, this research seeks to highlight, through Burri’s scenographic works for the dance and the relation with the dancer and choreographer Minsa Craig, some of the salient aspects of his overall practice, reflecting on how dance comes to involve the matter itself.

keywords | Alberto Burri; Minsa Craig; Emilio Villa; theatre; dance; scenography; space; form; cretto.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.

(v. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo / To cite this article: V. Ancona, Alberto Burri e la danza della materia. Lo spazio scenico di Spirituals per orchestra (1963) e November Steps (1973), “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 37-73 | PDF