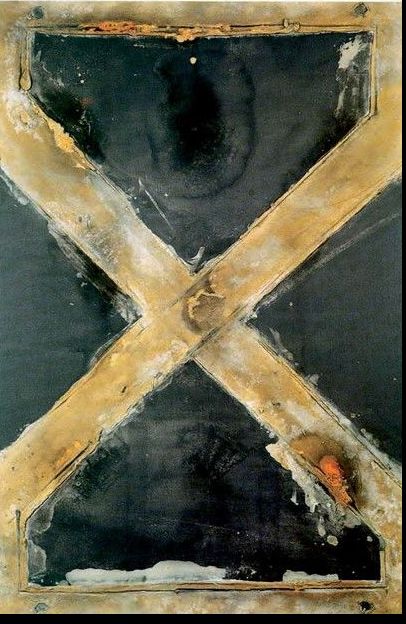

Antoni Tàpies, Grande Équerre, 1962, técnica mixta sobre lienzo, 195x130 cm, Cuenca, Museo de Arte Abstracto Español.

En 1962, cuando pinta Grande Équerre, el reconocimiento internacional de la obra de Antoni Tàpies alcanza uno de sus primeros momentos culminantes: ya el año anterior la Martha Jackson Gallery de Nueva York había publicado su catálogo de obras en América, con una introducción de James Johnson Sweeney, y en ese mismo año se presenta su gran exposición del Guggenheim Museum, que dará lugar a numerosos comentarios y reseñas (entre ellos el muy agudo de Dalí en Art News, titulado “Tàpies, Tàpies, classic, classic!”), y su primera retrospectiva europea en la Kestner Gesellschaft de Hannover y la Kunsthaus de Zúrich; ese es también el año en que Juan Eduardo Cirlot publica en la editorial Seix Barral de Barcelona su libro-compendio Significación de la pintura de Tàpies. Críticos y comentaristas de la época coinciden en que su obra, que desde el inicio de los años cincuenta ya había instituido un propio y recurrente sistema material, formal y simbólico, alcanza en este momento su definitiva madurez.

Desde este punto de vista, Grande Èquerre resulta una pintura paradigmática. Todo en ella, desde la sobriedad de su temperada acromía hasta la evidencia no menos sobria de su diseño, desde la brutalidad de su condición táctil hasta la torpeza no menos brutal, pero bien buscada y encontrada, de su ejecución, desde la exhibición de su materia, gastada y espesa, hasta el simbolismo, no menos exhibido ni menos axiomático, de la gran equis, cruz en aspa o falsa escuadra, que le da título, remite ejemplarmente a un lenguaje ya establecido y convertido en sistema: aquel que permite, y permitirá en lo sucesivo, reconocer un Tàpies.

Grande Équerre, pues, se manifiesta como demostración o prueba de lo que es, de su realidad evidente, de su identificación con la Obra, ya para siempre convertida en Opera Omnia, y con el Autor. Así quedaría constituido el aspecto más inmediato y elemental de su reconocimiento. Sin embargo, y a pesar de la sensación de evidencia que provoca lo ya normalizado –y más a nuestros ojos, conocedores como somos, en efecto, de toda la obra de Tàpies–, los comentaristas contemporáneos no podían dejar de notar, y nosotros de anotar, la gravedad de esta pintura solemne, monumental, capaz de atrapar a sus espectadores, o, propiamente, de subyugarlos, con sus aparentemente escasos y repetidos medios. Por un lado, pues, un lenguaje que se manifiesta con excesiva evidencia; por otro, en cambio, un protocolo absolutamente misterioso: sin remedio, el espectador oscila entre el reconocimiento de lo que está viendo y el desconocimiento de lo que está haciendo allí, frente a ese gran cuadro transparente y opaco a la vez.

Esta pintura de formato vertical tiene un metro y noventa de alto, el tamaño de la cama o de la caja correspondientes a ese ser humano que, plantado frente a ella, confundidos sus miembros con el aspa, la interroga. Cuando creemos abrir los brazos, nuestra sombra es una cruz, venía a decir Aragon en uno de sus poemas, y eso es lo que parece ocurrir aquí, no sólo con brazos, sino con piernas, frente a esta cruz de San Andrés. Pero ese encuentro con la propia, parda, lúgubre sombra del crucificado, no sería sino el primer motivo de la recóndita impresión que el cuadro provoca. Un segundo motivo, tal vez más efectivo aún, se encuentra en la triple negación –y no será necesario recordar las graves resonancias de una triple negación, ni su relación con el sacrificio de la cruz–, en la triple cancelación que el cuadro contiene.

Primera negación: con el aspa, cuyos brazos se cierran en escuadra por arriba y por abajo, Tàpies ha representado un bastidor de madera: ahí vemos, en efecto, no sólo los tablones, sino los listones, además de los agujeros de los clavos en las cuatro esquinas. La ejecución es brutal –armazón desvencijado, maderas gastadas, material herido…–, pero el detalle es casi ilusionista. Como en tantos ejemplos de la tradición del trompe l’oeil, Tàpies nos muestra un cuadro colgado al revés. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, la famosa betriegertje de Cornelis Norbertus Gijsbrechts del museo de Copenhague, en la que vemos el reverso de un cuadro, con las maderas del marco y del bastidor escrupulosamente representadas, con sus tacos en las esquinas y sus tachuelas, rodeando el envés de la tela que, como en el caso de Tàpies, también aquí es negra? Pero es evidente que el supuesto capriccio de Tàpies no persigue el engaño del espectador, consecuencia del virtuosismo del pintor –los pájaros que picotean las uvas de Zeuxis y la sucesiva cortina de Parrasio, etc.– y gran juego del ojo, sino, bien al contrario, desengañarlo venciendo al ojo, cancelándolo, haciendo que el anverso sucumba al reverso, y lo visual a lo táctil. Aunque podríamos recordar también, ante el bastidor de Tàpies, a tantos pintores que se han representado frente a sus cuadros, girados del revés para el espectador: Poussin en su autorretrato de 1650, o, aún mejor, Rembrandt en El pintor en su estudio o Velázquez en Las Meninas, ambos alejados del caballete, la paleta en una mano y el pincel levantado en el aire en la otra, en el acto, no de pintar, sino de pensar, para dejar constancia frente al espectador de quién es el responsable de todas las maravillas que sobre la tela, invisible en el bastidor representado y, al mismo tiempo, visible en el cuadro verdadero que lo representa, acaecen. ¿Qué están pintando esos pintores en los cuadros girados de sus autorretratos sino el mismo cuadro que estamos viendo? De nuevo, nada de eso en el bastidor de Tàpies, cuadro girado sin posibilidad de haz, ya que detrás tiene no la pintura verdadera, sino el verdadero bastidor. Más que pintura, pues, construcción, o pintura postrera, ya sin pintura, como su límite o cancelación.

Segunda negación, más breve: la equis, signatura instintiva de lo tachado, gesto o mímica supersticiosa de cruzar en el aire los dedos índices para decir “atrás”, y, en fin, en este caso, tablones cruzados prohibiéndonos flanquear una puerta –ya que proporción de puerta tiene, en efecto, el cuadro– en negra sombra, y advirtiéndonos del peligro que supone adentrarse en la casa abandonada que hay más allá. El símbolo de Tàpies, materializado en las maderas cruzadas y clavadas, nos obliga a detenernos a este lado del cuadro, que como ya hemos visto es su reverso, y hasta nos echa atrás: vade retro. Si quisiésemos atravesar ese umbral, sería cosa nuestra, pero ya Tàpies advierte con su signatura, su mímica y su construcción, esa escuadra de madera, que donde creemos que vamos a encontrar pintura, al otro lado del bastidor, no encontraremos sino restos –tal vez manchas o escombros y hasta telarañas–, es decir, como ya sabemos, un bastidor verdadero: tela, madera y clavos, sin pintura, nada más.

Tercera negación, más breve aún: el cuadro es una ventana a través de la que vemos la historia, decimos que dijo Alberti, y por tanto, el cuadro, como la ventana, servirá para mirar hacia fuera. Tàpies, en cambio, ya lo hemos visto, nos dice que el cuadro es una puerta barrada, condenada, tapiada. Aunque si ya es tapia, alguna esperanza habrá de ver aún en ella historias, como esos combates de jinetes, ciudades extrañas y maravillosos paisajes que Leonardo o Piero da Cósimo imaginaban frente a las manchas de los muros. Y, sin embargo, quién se aventuraría ya a semejantes interpretaciones, sabiendo lo que de ellas puede deducir un test de Rorschach. La puerta tapiada de Tàpies, en efecto, mira hacia adentro, aunque adentro no hay nada más que el reverso de una pintura.

Bastidor, signatura de la equis y tapia: pintura como construcción, letra inicial y nombre completo del artista. Tres evidencias y tres negaciones al final de los mitos de la pintura. En verdad, la total transparencia y la total opacidad son las características de aquella que no puede responder a las preguntas del hombre sino con el trivial misterio de su propia vacuidad: la Esfinge. Y como en la Esfinge, la gravedad de la pintura de Tàpies, su monumentalidad solemne, es la consecuencia de su, al mismo tiempo, terrible y banal vacuidad.

*Este texto fue la respuesta a un encargo de la Fundación Juan March para su serie “Obras de una colección”. Apareció en la “Revista de la Fundación Juan March”, n. 360, Madrid, octubre, 2006, 2-6. Aquí se publica de nuevo con un par de ínfimas correcciones.

English abstract

Grande Équerre was painted by Antoni Tàpies in 1962. It is a vertical canvas, one meter and ninety centimeters high—the size of a bed or a coffin: this is its anthropomorphism—, which shows a dark background crossed by an X and two horizontal bars, above and below, as if what we were seeing were the reverse of the painting, its back frame. The painting as a “window through which to contemplate history” is denied several times: by the frame, by the planks that bar the passage, by the interjective X that means vade retro… But with that gloomy anthropomorphism and those frustrating denials, what is expressed? The significance of the work? Or its unescapable emptiness?

keywords | Tàpies; Grande Équerre; painting; negation.

Per citare questo articolo / To cite this article: J.J. Lahuerta, Antoni Tàpies, Grande Équerre, 1962 | ES, “La Rivista di Engramma” n. 212, maggio 2024, pp. 127-130 | PDF