Nutrirsi di luce. Note per un dinamismo della visione orientata

Maria Bergamo

Non c’è che una colpa:

non avere la capacità di nutrirsi di luce.

Simone Weil

Nel suo ultimo libro Come le lucciole Georges Didi-Huberman propone una riflessione politica sulla sopravvivenza: nel contemporaneo panorama dalle fosche tinte apocalittiche è necessario cercare il barlume fioco delle lucciole, scintille di umanità, immagini di speranza intermittente per “riorganizzare il proprio pessimismo”.

La poetica metafora sulla luce e sull’ombra chiama in gioco una corresponsione da parte del pensiero cristiano, in particolare sui temi dell’orizzonte e dell’immanenza, dell’escatologia e del messianismo, dell’immagine e della visione. Certo non si può eludere l’a priori metafisico celato dietro il concetto di ‘orizzonte’, ma nemmeno concepirlo come proezione in un futuro opposto e lontano dal presente, perché la fede con le sue immagini non è nel tempo apocalittico che vive, ma nel tempo attuale, reale. Infatti, lontana dalle immagini gloriose del Regno e alle prese con la desolazione del presente, anche l’esperienza religiosa procede attraverso l’irrequietezza e l’intermittenza dello sguardo. Il moto è ovviamente orientato, ma non per questo aproblematico: proprio come “figure del dissimile” (come scriveva lo stesso Didi-Huberman in Beato Angelico), anche le immagini sacre attivano dinamiche aprendo spiragli o bagliori fugaci.

E nell’oscurità della disperazione, è nel movimento innescato dalla visione che si dà la rinascita: in questo dinamismo non conta allora molto la ‘natura’ della luce, ma la necessità di nutrirsene, necessità che – come suggeriscono le parole di Simone Weil – implica una sorta di fototropismo dell’anima.

Le Corbusier, Cappella di Notre-Dame du Haut, Ronchamp (1951-1955)

Le Corbusier, Cappella di Notre-Dame du Haut, Ronchamp (1951-1955)

Ascesa verso il basso

Nel pensiero filosofico e mistico di Simone Weil un movimento viene descritto come il principale, fondamentale, motore incessante: quello tra un principio di pesantezza e uno di leggerezza.

Due forze regnano sul mondo: la luce e la pesantezza. Tutti i moti naturali dell’anima sono retti da leggi analoghe a quelle della pesantezza materiale. Solo la grazia fa eccezione.

Ma ciò che implica quest’immagine, ovvero l’idea che ad un moto di discesa negativo si contrapponga uno di ascesa positivo, viene complicato.

Scendere con un moto in cui la pesantezza non intervenga affatto… La pesantezza fa discendere, l’ala fa salire: quale ala alla seconda potenza può far discendere senza pesantezza? La creazione è provocata dal moto ascendente della grazia e dal moto discendente della grazia alla seconda potenza. La grazia è la legge del moto discendente.

Nel cristianesimo – con cui la Weil ha un rapporto complesso ma essenziale – l’Incarnazione è evidentemente il moto discensionale del divino, “e il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14), necessario presupposto alla salvezza finale dell’umano, alla sua ascesa e ricostituzione:

Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome (Fil 2, 6-10).

Il moto della grazia segue la discesa nelle bassezze, perché nel paradosso dell’economia divina non solo non c’è salvezza senza peccato, ma il peccato stesso diviene motivo di perfezionamento della creazione originaria, come si canta nell’Exultet la notte di Pasqua: “Senza il peccato di Adamo, Cristo non ci avrebbe redento. Felice colpa, che meritò un così grande salvatore!“. L’esperienza del precipitare nella miseria umana, storica e personale, è quindi il passaggio per la risalita, e la grazia – parafrasando il testo – un’ascesa verso il basso. Il movimento discendente, la bassezza dell’umanità, non è più quindi principio di condanna: liberato da ogni retorica moralista e dal dualismo gnostico che accusa la carne come contraria allo spirito, diviene elemento indispensabile, addirittura perseguibile perché utile alla salvezza.

Tornando alle parole della Weil: “Le sofferenze fisiche, le privazioni sono spesso, per gli uomini coraggiosi, una prova di resistenza e di forza d’animo. Ma ne esiste un uso migliore”, infatti continua: “La grandezza suprema del cristianesimo viene dal fatto che esso non cerca un rimedio sovrannaturale contro la sofferenza, bensì un impiego sovrannaturale della sofferenza”. Il pensiero che il male e l’infelicità umane siano parte del principio di redenzione stravolge anche la loro connotazione punitiva, per trasformarle in condizione privilegiata per la rinascita, per l’attesa: “La grazia colma, ma può entrare soltanto là dove c’è un vuoto a riceverla”. E infine, nell’idea mistica, la sofferenza è addirittura un privilegio eroico: “Sofferenza: superiorità dell’uomo su Dio. C’è voluta l’Incarnazione perchè quella superiorità non fosse scandalosa”.

Il pensiero di Simone Weil, laico e razionale, libera l’esperienza religiosa da ogni retaggio consolatorio e fideistico per arrivare al suo nucleo più esistenziale e drammatico, presentandone il vero principio di speranza. Tanto più intenso e vero perché intriso di realtà, sporco del dolore e della disperazione dell’Europa devastata dalla guerra - scritta tra il 1940 e il 1942, la raccolta di aforismi e note L’ombra e la grazia fu pubblicata postuma nel 1948 - è un inno alla resistenza e alla incessante ricerca di un bene, di una scintilla per la rinascenza.

Il “distacco”, il “vuoto”, la “discreazione”, non fanno paura perché sono aperture, spiragli, parte necessaria della ricerca spirituale: “è Dio che per amore si ritira da noi perché ci sia possibile amarlo”; “esiste una forza ‘deifuga’. Altrimenti tutto sarebbe Dio”. Non solo vi si resiste, ma li si accoglie, e vi si procede incontro. Nel complesso dinamismo che regola il desiderio religioso, fatto di molte pesantezze e ombre, e solo di meri sprazzi di grazia e visione, la vera condanna è quindi rivolta alla stasi, all’abbandono, alla non-ricerca della luce.

La dimensione del tormentato percorso dell’anima non è certo prerogativa della visione mistica, l’intera Bibbia è percorsa da immagini che ne raccontano – letteralmente, allegoricamente – l’inquietudine e la fragilità: i quarant’anni di vagabondare del popolo di Israele nel deserto avvicinandosi e allontanandosi dalla Terra Promessa e dalla fedeltà di Dio; la sposa prostituta dei profeti, che si dibatte tra le sue passioni e il desiderio dell’amore puro; gli apostoli che dopo la disfatta della croce faticano a riconoscere il loro maestro risorto; e infine la furiosa battaglia finale tra il bene e il male nell’Apocalisse. Il dinamismo descritto è alla base dell’esperienza di fede, che è una sequenza di “adesso significanti”, un errare, un lottare che termina solo con la fine stessa dell’uomo.

Caspar David Friedrich, Monaco in riva al mare, Berlino, Alte Nationalgalerie (1809-1810)

Speranza o cor inquietum

Nella dottrina cristiana, a presiedere il movimento, la tensione alla realizzazione delle promesse, alla vita eterna e al Regno dei cieli è una virtù, somma e teologale, la speranza. Corrispondente nella sua forma più ‘volgare’ all’aspirazione alla felicità insita in ogni uomo, si purifica secondo San Tommaso dalla passione del desiderio perché:

primo, il desiderio riguarda qualsiasi bene e appartiene all’appetito concupiscibile, mentre la speranza riguarda un bene arduo, e quindi cade sotto l’appetito irascibile. Secondo, il desiderio è rivolto a qualsiasi bene, indipendentemente dal fatto che sia possibile o impossibile; invece la speranza è volta a un bene raggiungibile e implica una certa sicurezza di poterlo raggiungere (De spe, a. I, Resp.).

Seguendo la Quaestio disputata de Spe, la speranza diviene virtù teologale nel momento in cui il bene desiderato sia il bene supremo, ossia Dio stesso, e che il suo raggiungimento sia reso possibile da Dio. Interessante – e contro la normale visione della speranza come proiezione illusoria della triste realtà in un felice e lontano futuro – è proprio l’intervallo che intercorre tra moto-da e moto-verso, tra la scintilla iniziale del desiderio e la tensione al suo raggiungimento:

L’oggetto formale della speranza è l’aiuto della divina potenza e pietà, mediante il quale il movimento della speranza tende ai beni sperati che ne formano l’oggetto materiale (De spe, a. I, Resp.).

La distinzione dei due oggetti evidenzia come Dio stia alla origine della speranza, e Dio sia allo stesso tempo il traguardo ultimo.

La speranza ha di mira due cose: il bene cui si aspira e l’aiuto col quale esso si raggiunge. Ora il bene che uno spera di raggiungere ha funzione di causa finale; invece l’aiuto col quale spera di raggiungerlo ha natura di causa efficiente (De spe, a. II, Resp.).

La speranza ha quindi oltre a un telos, anche una dimensione di arché, che si attua già nel presente e che opera come una spinta, come un aiuto, durante il tragitto. L’aiuto presuppone un bisogno, e quindi l’andamento della speranza non è previsto come lineare né si esaurisce in una volta, conosce avanzate e ritirate, vortici, abissi, rinascite: è drammatico. E la stessa materia dell’origine si trasforma nel tragitto. Questa definizione fa pensare al concetto di Ursprung di Benjamin

Per origine non si intende il divenire di ciò che scaturisce, bensì al contrario ciò che scaturisce dal divenire e dal trapassare. L’origine sta nel fiume del divenire come un vortice che trascina dentro il proprio ritmo il materiale della nascita. Nella nuda e palese compagine del fattuale, l’originario non si dà mai a conoscere, e il suo ritmo si dischiude soltanto a una duplice visione. Essa vuole essere intesa come restaurazione, come ripristino da un lato, e dall’altro, proprio per questo, come qualcosa di imperfetto e inconcluso.

Il carattere di inconcluso, che segna l’uomo e il suo universo, è ciò che secondo Ernst Bloch apre al possibile, a quel non-ancora dell’incompiuto suscettibile di compimento. Jürgen Moltmann, teologo protestante che apprese i rudimenti dottrinali nei campi di lavoro inglesi da professori come lui prigionieri, nel 1963 pubblica Teologia della speranza, che cercando di comprendere le nuove istanze e prospettive culturali del suo tempo, avvicina il pensiero escatologico alla dimensione politica e rivoluzionaria. La speranza è da lui intesa in relazione alla fede, e ne viene esaltato il principio dinamico, non di attesa passiva:

La fede quando si esplica nella speranza non rende l’uomo tranquillo, ma inquieto; non paziente, ma impaziente. Essa non placa il cor inquietum ma è essa stessa questo cor inquietum dell’uomo. Chi spera in Cristo non si adatta alla realtà così com’è, ma comincia a soffrirne e a contraddirla.

La direttrice orizzontale, l’arco teso al futuro, sembra quasi opporsi al moto vuoto-pieno del tormento mistico, ma in realtà è ad esso collegato, perché ne condivide l’irrequietezza.

La fede spera per conoscere ciò che crede. Perciò tutta la sua conoscenza, in quanto anticipatoria, frammentaria e preludente al futuro che ci è stato promesso è affidata alla speranza. E viceversa, per lo stesso motivo, la speranza che nasce dalla fede nella promessa di Dio, diventa lo stimolo del pensiero, la sua molla, il suo tormento, la fonte della sua inquietudine.

Questa spinta assume una forma rivoluzionaria, di volontà di cambiamento e di lotta, estesa al piano personale, a quello sociale: alla superbia di Prometeo, Moltmann contrappone l’altra faccia del peccato originale, Sisifo, l’incredulità e la disperazione. La condanna della transeunte vita terrena cede all’amore per il presente in quanto aperto ad ogni possibilità:

Soltanto la speranza deve essere detta ‘realistica’ perché essa soltanto prende sul serio tutte le possibilità che sottendono tutta la realtà. Essa non prende le cose così come stanno, ma come cose che avanzano, si muovono e si trasformano nelle loro possibilità.

Non come illusione quindi, sebbene si respiri a pieni polmoni la ventata ottimistica degli anni Sessanta. Calandosi pienamente nella dimensione terrena della sofferenza – è l’aspetto della “teologia della croce” di Moltmann - la tensione escatologica della speranza è l’interrogazione continua alla fede e alla storia, ne diviene il pungiglione scomodo, l’irrequietezza. Il presente è chiamato in causa dal futuro, non solo dal passato e dal dramma contingente.

Hieronymus Bosch, Ascesa all'empireo, Venezia, Palazzo Grimani (1504)

Il tempo di ora

Infatti l’orientamento della visione presuppone una rappresentazione più temporale che spaziale. Come si sa, l’evento messianico conosce due tempi: resurrezione e parousía, la seconda venuta di Gesù alla fine del tempo. Da qui la paradossale tensione fra un ‘già’ e un ‘non ancora’ che definisce la concezione cristiana della salvezza: l’evento messianico si è storicamente già prodotto, la salvezza è quindi già compiuta per i credenti, e tuttavia essa implica, per compiersi veramente, un tempo ulteriore.

Ma questa tensione escatologica è complessa, non annulla il presente, non lo svilisce né lo subordina a un ordine superiore, anzi, lo vive pienamente come apertura su una dimensione cronologica differente. Lontano dalla luce accecante del Regno e della sua Gloria, nel suo Il tempo che resta. Commento alla Lettera ai Romani di San Paolo, Giorgio Agamben aveva ben chiarito l’equivoco comune che consiste nell’appiattire il tempo messianico su quello escatologico: il tempo vissuto dall’apostolo, dall’inviato – e per esteso da ogni credente – non è più il tempo delle profezie nel futuro, ma il presente, è l’ho nyn kairós, “il tempo di ora”.

Il tempo messianico è confuso con quello escatologico, e l’apocalissi, che contempla la fine del tempo, è il più insidioso fraintendimento dell’annuncio messianico. L’apocalittico si situa nell’ultimo giorno, nel giorno della collera: egli vede compiersi la fine e descrive ciò che vede. Il tempo che vive l’apostolo non è, invece, l’éschaton, non è la fine del mondo […]. E il messianico non è la fine del tempo, ma il tempo della fine. Non è l’istante in cui il tempo finisce, ma il tempo che si contrae e comincia a finire, il tempo che resta tra il tempo e la sua fine.

Un tempo assolutamente reale perché “tempo operativo che urge nel tempo cronologico e lo lavora e trasforma dall’interno, […] non tempo in cui siamo, ma tempo che noi stessi siamo”. L’hic et nunc liturgico quindi, dove “l’evento messianico è già compiuto, ma la sua presenza contiene al suo interno un altro tempo, che ne distende la parousía, non per differirla, ma al contrario per renderla afferrabile”. La dilatazione dell’istante presente include anche il passato, ed è falsa quindi la rappresentazione comune che vede il tempo messianico come orientato unicamente verso il futuro: il concetto di “ricapitolazione, anakephalaiosis, significa per Paolo, al contrario, che l’ho nyn kairós è una contrazione di passato e presente”, “una costellazione e quasi un’unità tra i due tempi”.

Afferrare la presenza è in qualche modo quindi la prerogativa del tempo messianico, l’estensione dell’attimo in “tempo operativo” rende la sua possibilità di trasformazione incessante: in questo tempo si colloca l’esperienza religiosa, il moto inquieto della speranza e della fede, e in questo stesso la vita delle immagini, di cui la fede si nutre.

Nutrirsi di immagini

Ai Romani San Paolo scrive ancora:

“Nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza, infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo lo attendiamo con speranza” (Rm 8, 24-25).

La speranza presuppone un’attesa, e quindi una distanza: è in attesa di una visione finale, completa, in cui cesserà la sua tensione, il suo movimento. Quello che si può scorgere ora, di lontano, non ne è quindi che un riflesso, uno spiraglio, un bagliore: e mentre il “tempo di ora” si dilata nella ricerca della presenza, l’intero sistema rituale si attiva proprio per scorgere questa presenza in segni, parole, gesti, figure.

Se la visione di Dio è l’atto finale, l’immagine risulta incompleta, incompiuta, diviene una visione ‘in potenza’, che innesca un dinamismo, un moto verso. La ricerca di Dio, della sua presenza, significa anche la percezione della sua drammatica assenza, lontananza, con la quale l’uomo razionale deve sempre fare i conti. La notte della fede, la cecità, è proprio questa afasia e perdita di speranza, e – parafrasando la Weil – ha bisogno quindi di nutrirsi di luce, nutrirsi di immagini.

Al Dio misterioso, invisibile e inguardabile, del Vecchio Testamento, si sostituisce il volto del Figlio, incarnato e perciò rappresentabile. Tralasciando la questione della condivisione “ontologica” del rappresentante con il rappresentato, che separa l’arte orientale dall’occidentale già dai primi secoli dell’era cristiana, è però importante sottolineare che, sia l’immagine considerata archetipo o sia solo propedeutica al divino, è in questa capacità di raffigurazione che si dà uno strumento di conoscenza. Dicono i Padri conciliari: “La Chiesa testimonia innanzitutto il fatto dell'Incarnazione, ed enuncia la propria dottrina sia con la parola che con l'immagine”.

Non si tratta del problema, teologicamente enorme, della visione di Dio, né di contrapporre lo statuto dell’‘immagine-sopravvivente’ proposto da Didi-Huberman al valore dell’arte ‘sacra’, ma è porre l’accento sul procedere dell’esperienza religiosa per intermittenze – anche – visive. In questo processo si colloca la liturgia, il rito, gli strumenti sensibili e fisici del vivere religioso, in cui l’arte ha una parte fondamentale: l’immagine svela la potenza della sua portata quanto più la si lega alla sua funzione, al suo utilizzo, alla sua ricezione, ai movimenti che essa stessa innesca, quelli che invece convergono verso essa, o che intorno ad essa si vivono. Scrive Pavel Florenskij ne Le porte regali a proposito della relazione tra la liturgia e lo spazio architettonico che la accoglie:

La Chiesa è la via di ascesa al cielo. Così nel tempo: la liturgia, questo interiore movimento, questa interiore articolazione della chiesa, mostra nella quarta dimensione della profondità, il cielo. Così nello spazio: la struttura della chiesa, procedendo dal guscio esterno al nucleo centrale, ha lo stesso significato […]. Il nucleo spaziale della chiesa è coperto da involucri esterni: il cortile, l’atrio, il corporale, le reliquie, il calice, i Sacri Misteri, il Cristo, il Padre.

Si percepisce, dalla descrizione dell’ultima frase, come il moto è orientato processionalmente, e non conosce differenza tra gli elementi architettonici (il cortile), gli arredi liturgici (il calice), o i segni simbolici (reliquie, ostia), e infine Dio stesso. Si crea una soluzione di continuità in cui gesti, parole, spazi, movimenti fisici, moti interiori, sono equiparati: questa è la dimensione esistenziale del credente.

Anche nella preghiera personale, nella sfera del dialogo più intimo si crea una rappresentazione fisica, gestuale, sentimentale, come scrive Michel De Certeau:

La preghiera non è esteriore, né meglio identificabile con un gesto: è la loro successione, un discorso di gesti. Si opera un passaggio dalle parole ai gesti necessario come da un gesto all’altro: sono tutti momenti nell’itinerario in cui si succedono incontri e spossessamenti.

Perché ancora una volta l’esperienza sensibile – vedere, sentire, toccare, parlare – non viene percepita solo come “un aiuto”, ma come forma della presenza di un Dio vicino.

Il linguaggio ha bisogno di una residenza e epifania fisiche, formate da questo corpo opaco in cui la vita si radica e si manifesta, modellate dai lavori e dagli amori quotidiani, e uniformate all’incontro dell’Uomo-Dio in questo mondo.

La prospettiva del gesuita è chiara, così come il dialogo mistico che si innesca tra l’anima che arde nel desiderio di sentire vicino quel Dio che “ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio” (Gv 3,16).

Il gesto quindi organizza il corpo in uno spazio sacro che dà a un luogo le sue dimensioni e all’uomo un orientamento, e lo simbolizza con oggetti, ‘cose’ per il culto, “strumenti microcosmici, metafore di gesti”.

Il gesto non è la localizzazione dell’Assoluto. Ma non è nemmeno il semplice momento di una partenza. Da subito è accoglienza e risposta, e al contempo desiderio e attesa. Coglie fin d’ora ciò che deve cercare. L’orante trova nel suo gesto il Dio già venuto al di dentro, già disceso dalle altezze, già manifestato nella sua gloria, in modo tale che egli può esprimere con ogni termine del suo vocabolario corporeo: "Dio è anche là".

Spazi, movimenti, gesti, luoghi, oggetti, immagini: si crea un linguaggio, un canale di dialogo, che affida l’incertezza della fede a una costellazione simbolica che interroghi costantemente, che stimoli e induca alla ricerca.

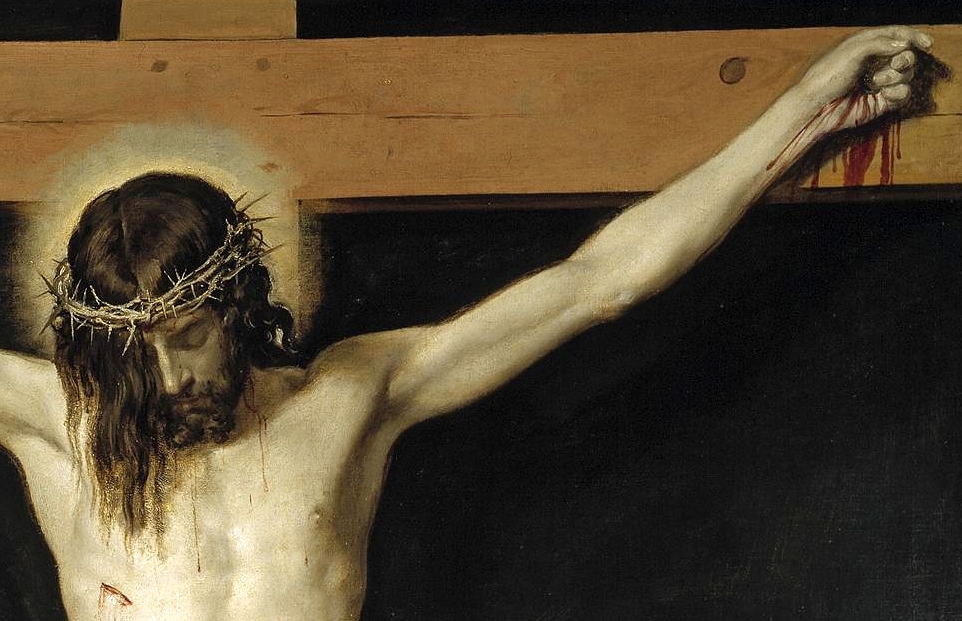

Diego Velazquez, Cristo crocifisso, Madrid, Museo del Prado (1631-1632)

Poetica del dissimile

Gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola sono definiti nell’analisi linguistica che ne fa Roland Barthes, un “complesso organizzato di regole generative di linguaggio, come una grammatica di interlocuzione con Dio”. È infatti proprio dall’esercizio, dall’uso e dalla pratica del piccolo testo che si generano altri ‘sottotesti’ riferiti ai quattro soggetti dell’azione: lo scritto, il direttore degli esercizi, l’esercitante, e Dio stesso. Il livello più interessante è il terzo, definito allegorico, prodotto dall’esercitante tramite i suoi personali colloqui, meditazioni, preghiere: frutto della rielaborazione del testo originale con la propria esperienza, origina una nuova lingua.

Molto affascinante è l’uso che negli Esercizi si fa dell’immagine, ovvero della capacità immaginativa, come diretta espressione dei sensi, e come stimolazione patetica del sentimento.

L’elaborazione del nuovo linguaggio dovrà avvenire nel vuoto creato nell’immaginazione attraverso la costruzione di immagini pertinenti che dovranno occupare completamente l’esercitante. L’immagine costruita in maniera minuziosissima avrà il carattere di una composizione di luogo ben circostanziata dove l’esercitante, come in un appropriato contesto scenico, personalisticamente posseduto nel suo insieme e in ogni minimo utile particolare, attuerà in conformità con l’argomento della storia. […] Prodotto dell’immaginazione orientata, l’immagine è la materia costante degli Esercizi: le vedute, le rappresentazioni, le allegorie, i misteri (o aneddoti evangelici), conitnuamente suscitati dai sensi immaginari, sono le unità costitutive della meditazione.

L’uso dell’immagine – che Barthes avvicina alle pratiche nevrotizzanti del paziente in psicanalisi – non è qui certo intesa come oggetto fisico o artistico, e nella sua “articolazione”, cioè scomposizione si oppone in qualche modo alla ‘visione’. Secondo Barthes lo scopo di Ignazio è di tipo mantico, non di visione, cerca una semiofania, non un'epifania. L’immagine nell’intero sistema degli esercizi ignaziani non è altro che l’esasperazione di un porsi in attesa di una risposta: il quarto testo, quello anagogico, è infatti la risposta di Dio, che si opera di volta in volta attraverso segni, sentimenti, intuizioni. È ancora, e soprattutto, ricerca, motore dinamico.

La natura simbolica dell’immagine è per l'appunto il fondamento del suo legame con la visione, nella sua capacità relazionale, dialettica, che tende all’unione, restandone però sempre esclusa. È quel che Didi-Huberman nel Beato Angelico definisce “figura del dissimile”:

La natura meramente operativa della figura spiega perché sia così difficile, addirittura impossibile, definirla come una cosa o come una semplice relazione: la figura è sempre tra due cose, due universi, due temporalità, due modi di significato. Si situa tra l’apparenza e la verità: qui si opporrà alla cosa stessa e alla veritas, altrove significherà ‘una verità ancor più grande’, una verità che riguarda la pienezza dei tempi. Si situa tra la forma sensibile e il suo opposto, la forma ideale; o addirittura tra la forma e l’informe. […] Oscilla senza tregua tra un presente dissimile e un futuro simile: in quanto assomiglia soltanto a ciò che ora non esiste, ma esisterà più tardi.

È proprio questa complessità che situa l’immagine – la figura – in un sistema teologico che si scosta dalla speculazione: si parla di un teologia simbolica e affettiva come forma gnoseologica che passa per canali sensibili, empirici, come il mondo dei sensi, dei sentimenti, dell’arte. È la teologia dei mistici. Il gesuita Charles Andrè Bernard ha dedicato importanti pagine a descrivere il tormento, la ricerca dell’anima mistica come “dinamismo trasformante”, che per attuarsi, necessita di un linguaggio suo proprio, quello simbolico.

Possiamo chiamare simbolica quell’attività dello spirito che, per esprimere la vita religiosa e spirituale, si appoggia continuamente su un’esperienza sensibile di cui è il naturale prolungamento.

L’unione è ovviamente il fine del percorso religioso, ma le vie possono essere molteplici, e la dimensione estetica, affettiva e simbolica non può essere considerata inferiore alla trattazione concettuale, anzi, è forse un percorso alternativo con cui molta parte della teologia contemporanea si sta confrontando.

Certo si può concepire una vita spirituale di tipo metafisico la quale si basi innanzitutto sulla speculazione razionale e sfoci nell’unione con un principio trascendente. Ma in questo modo sarà garantita l’unità della coscienza? I mistici cristiani non si sono rassegnati a veder trasformata solo la loro intelligenza e volontà. Questa integrazione della sensibilità con la vita dello spirito non può aver luogo senza che anche l’immaginazione si incorpori nel dinamismo spirituale. Assai meglio del concetto, il simbolo è capace non solo di suggerire l’infinitudine, ma di indurre il movimento verso di essa.

L’immagine è capace di veicolare questo dinamismo, perché partecipando alla funzione estetica, si appoggia sul desiderio spirituale che funge da richiamo. Ancora una volta è importante la distanza, l’attesa e il movimento: l’anima contemplativa non resiste al desiderio di anticipare una visione, ne ha bisogno, se ne deve nutrire per non perdersi durante il suo tragitto. La speranza viene nutrita, la fede risvegliata, il tempo esteso, la discesa per amore del Creatore alla creatura risvegliato. L’esperienza della fede resta sempre l’affermazione di Giobbe: “Ti conoscevo per sentito dire, ora ti ho visto”, e in questo si celebra la presenza massima di Dio, ma i mistici “malati di assenza” cercano attraverso il dialogo con l’Amato irraggiungibile un suo sguardo, perché quello è il moto-da e moto-verso, come dice San Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale:

Quando tu mi guardavi,

i tuoi occhi imprimevano in me la tua grazia;

Teneramente quindi tu mi amavi,

e i miei occhi meritavano

di adorare a loro volta quel che in te vedevano.

Nutrirsi di lucciole

Tornando in conclusione alla metafora di Didi-Huberman, la contrapposizione tra uno sguardo orientato verso un orizzonte escatologico, e il bagliore delle lucciole contro il buio del futuro forse non è così netta; il dibattersi del mistico nella notte oscura non è esperienza così lontana dalle tenebre di disperazione in cui si dibatte l’intellettuale contemporaneo; perchè forse, ciò che il messianismo laico di Benjamin ha in comune con il credere di De Certeau è proprio la paolina debolezza.

.jpg)

Fotogramma finale di Nuvole in viaggio di Aki Kaurismaki (1996)

Bibliografia di riferimento

- Giorgio Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino 2000

- Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola. La scrittura come eccesso, Einaudi, Torino 1977

- Walter Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1999

- Walter Benjamin, Sul concetto di storia, in Id., Scritti 1938-1940, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, ed. it. a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2006, pp. 493-517

- Charles André Bernard, Teologia simbolica, s.e., Roma 1981

- Michel de Certeau, Debolezza del credere. Fratture e transiti del cristianesimo, Città aperta, Enna 2006

- Georges Didi-Huberman, Beato Angelico. Figure del dissimile, Leonardo, Milano 1991

- Georges Didi-Huberman, Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze, Bollati Boringhieri, Torino 2010

- Pavel Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, Adelphi, Milano 1977

- Jürgen Moltmann, Teologia della speranza, Queriniana, Brescia 1970

- Tommaso d’Aquino, Quaestio de spe, in Id., Le questioni disputate, a cura di Roberto Coggi O.P., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2002, vol. V, pp. 484-531

- Simone Weil, L’ombra e la grazia, a cura di Franco Fortini, Bompiani, Milano 1985

Questo testo deve molto ad un'estate difficile, a Daniele, e alla piccola lucciola Antonio.