Architettura e allestimenti del Museo delle Navi romane di Nemi

Il progetto di Vittorio Morpurgo, le successive fasi di trasformazione e il paesaggio nemorense (1940-2000)

Agostina Incutti, Paola Porretta

English abstract

Il presente contributo – esito degli studi del gruppo di ricerca di Roma Tre nell’ambito delle più ampie attività del Centro di documentazione e studio presso il Museo delle Navi romane di Nemi (Centanni, De Angelis, Pallottino 2024) – intende ricostruire i caratteri architettonici e museografici del progetto di Vittorio Morpurgo e le successive trasformazioni dopo all’incendio del 1944, con l’obiettivo di integrare la storia dell’edificio con fonti di prima mano e offrire nuova documentazione auspicabilmente utile per i futuri lavori di restauro e allestimento.

La documentazione d’archivio – in particolare il Fondo Guido Ucelli, conservato presso l’Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (SABAP-MET-RM), che ha costituito una preziosa bussola per approfondire e riorientare molte delle informazioni fino a oggi note (Calandra di Roccolino 2024; Ghini, Gizzi 1996; Incutti, Porretta 2023; Incutti, Porretta 2024; Toson 2024) – è stata anche la base conoscitiva per elaborare piante, sezioni, schemi ed elaborazioni 3D (a cura delle autrici con Ilaria Battilocchi e Federica Casata), che qui si pubblicano per la prima volta e che nell’insieme costituiscono un apparato iconografico organico, funzionale alla descrizione sistematica delle diverse fasi del progetto architettonico e di allestimento dal 1940 al 2000[1].

I. Il progetto di Morpurgo (1940)

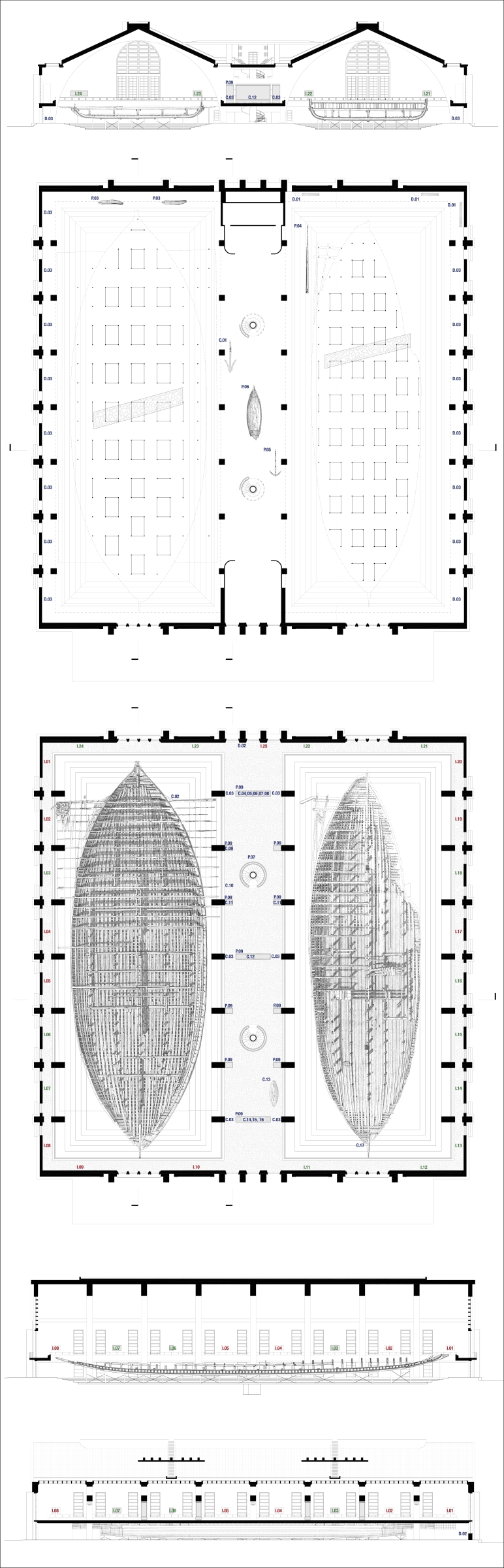

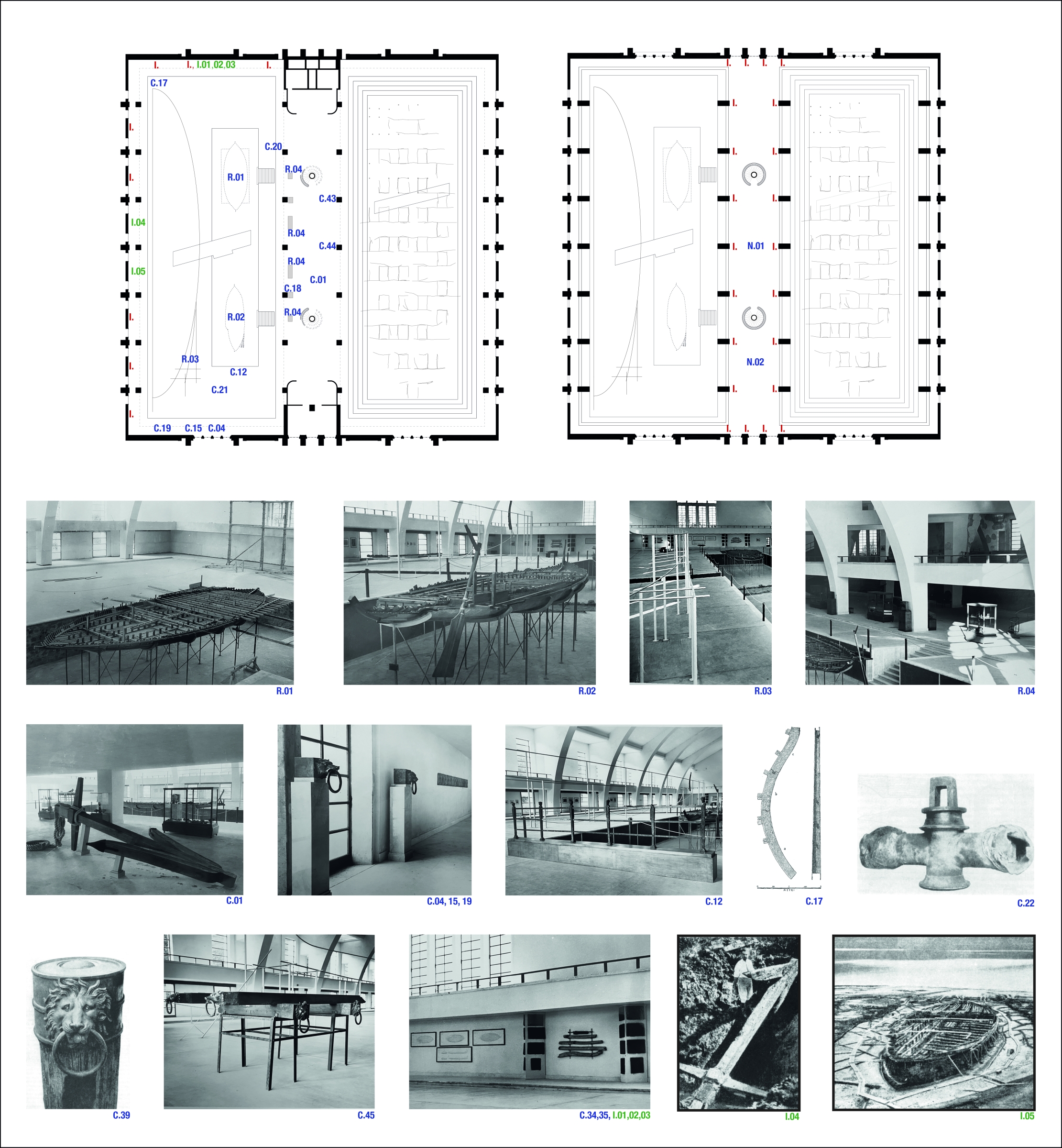

1 | Il progetto inaugurato nel 1940, elaborazioni grafiche di I. Battilocchi, F. Casata, A. Incutti, P. Porretta: pianta del primo e del secondo piano, sezione trasversale e sezioni longitudinali [clicca l’immagine per ingrandire].

Tra il 1926 e il 1940 il paesaggio del lago di Nemi cambiò profondamente. A metà degli anni Venti il Governo italiano istituì una commissione, presieduta dall’allora capo della Commissione centrale per le Antichità e Belle Arti Corrado Ricci, con il compito di prendere in esame le molte proposte per il recupero delle navi che giacevano sul fondale lacustre, la cui presenza era nota da secoli. Grazie a un’impresa colossale, condotta dalla società Costruzioni Meccaniche Riva con la direzione di Guido Ucelli, le acque furono abbassate di circa venti metri e tra il 1927 e il 1932 i relitti tornarono alla luce (Ucelli 1940; Ucelli [1950] 1996).

Dopo l’alaggio, sistematicamente accompagnato da un’azione propagandistica e mediatica dalla portata anche internazionale (vedi Grippa, Redemagni in questo stesso numero), gli scafi furono protetti in modo provvisorio e nel 1933 una nuova commissione, sempre presieduta da Ricci, fu incaricata di valutare alternative progettuali e tecniche per la realizzazione di un museo stabile. In pochi mesi furono presentate almeno dieci ipotesi, elaborate dallo stesso Ucelli, da Morpurgo, dall’architetto Italo Gismondi e da un esperto di costruzioni metalliche, Stefano Rolfi Mondovì (Porretta, Incutti 2025). In ragione dell’urgenza conservativa, dei tempi contingentati e della necessità di contenere i costi, la maggior parte delle proposte considerarono l’utilizzo di hangar dismessi per dirigibili, già utilizzati per il ricovero provvisorio di uno dei due relitti in virtù delle loro caratteristiche dimensionali che rispondevano perfettamente a quelle delle navi. Proprio quando la decisione definitiva sembrava orientarsi su uno dei progetti di Gismondi, fu invece inaspettatamente scelto quello che Morpurgo aveva presentato ben due anni prima, nel 1931, anch’esso ispirato alla spazialità degli hangar, ma completamente realizzato in cemento armato (vedi anche il contributo di Tullia Iori in questo numero).

“Romana e moderna” insieme, la soluzione di Morpurgo fu apprezzata per “la piena vista” delle navi, la “luminosità dei finestroni”, la relazione che avrebbe instaurato con il paesaggio nemorense e anche perché avrebbe assicurato “massima durata senza bisogno di speciale manutenzione”, come sottolineò il senatore e generale del Genio Navale, Umberto Pugliese, quando comunicò a Ucelli la scelta definitiva di Ricci:

Le dico subito che appena visto il progetto mi è piaciuto molto per concezione d’insieme romana e moderna, per la disposizione del Museo che avrebbe la sua vita in piena vista delle due Navi, per il materiale di costruzione, di massima durata senza bisogno di speciale manutenzione, per la luminosità data dagli enormi finestroni, per la facilità di farlo armonizzare con l’ambiente lussureggiante del Lago ecc. (ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Corrispondenza, b. 11, Lettera di Umberto Pugliese a Guido Ucelli, 6 luglio 1933).

I lavori iniziarono immediatamente e nel 1940, alla presenza di Benito Mussolini e delle più alte autorità politiche italiane, il Museo delle Navi romane fu inaugurato: una grande teca costruita intorno ai relitti recuperati, un esempio straordinario di architettura progettata ex novo per esporre uno specifico contenuto archeologico nei pressi del suo ritrovamento e indubbiamente uno degli edifici più innovativi dal punto di vista museografico realizzati durante il Ventennio (Calandra di Roccolino, 2009-2010; Calandra di Roccolino 2024).

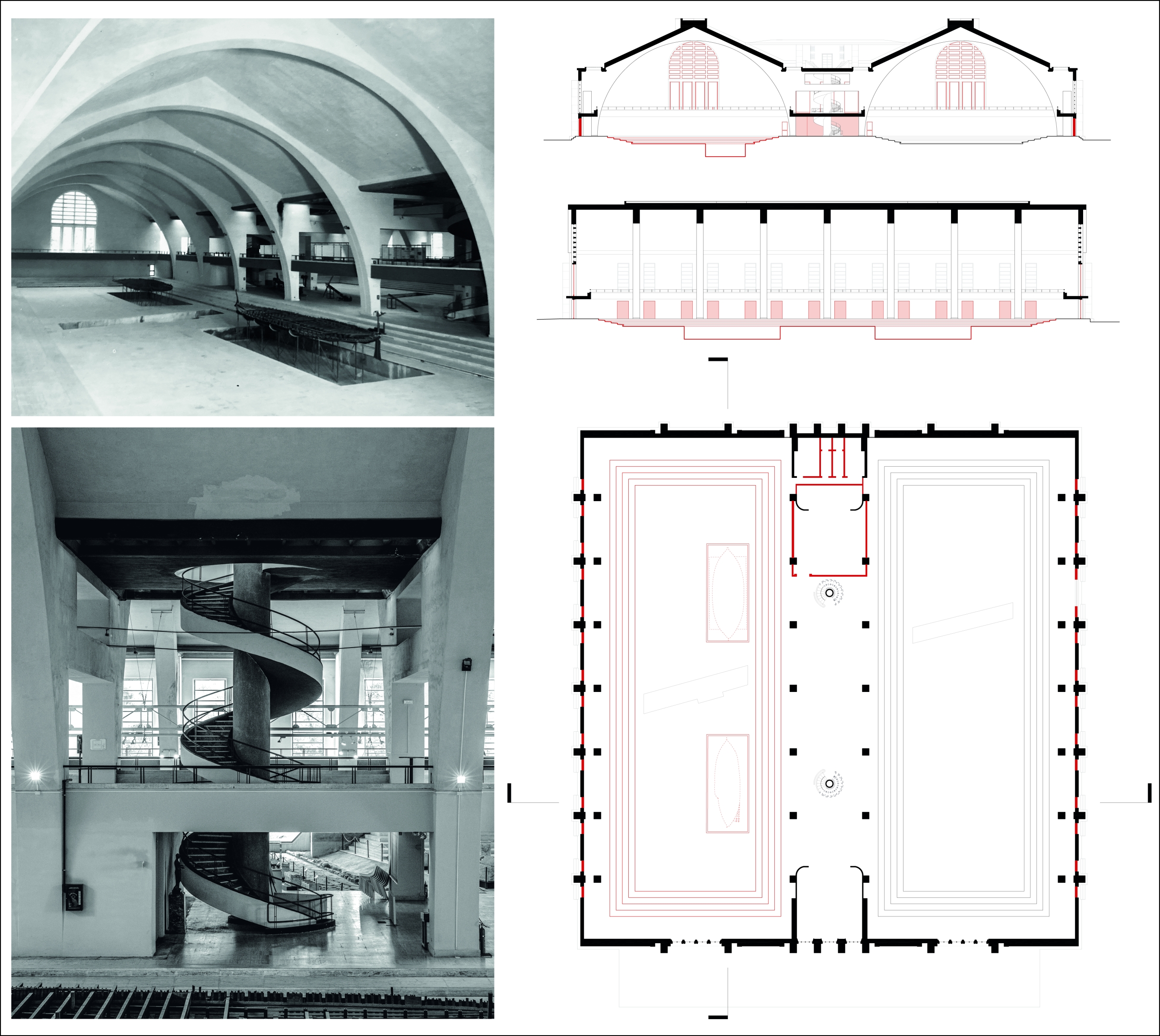

Il museo, di oltre 6.400 metri quadrati, fu articolato in due campate rettangolari di 30 per 80 metri destinate alle navi, a tutta altezza e realizzate con archi semicircolari in cemento armato, tamponati verso l’esterno in muratura e collegati da ballatoi anulari e lucernari con funzione di travi di irrigidimento. In asse con l’ingresso principale e in posizione mediana rispetto alle due grandi aule, Morpurgo progettò uno spazio schiacciato in altezza, una sorta di galleria che nel progetto realizzato fungeva sia da asse distributivo (con due scale elicoidali che conducevano ai ballatoi e alle terrazze) che da spazio espositivo (con vetrine per i reperti minori).

L’intero edificio fu concepito sin dall’inizio come una straordinaria macchina della visione: misurate scelte architettoniche esaltarono la relazione tra il museo-contenitore e i relitti antichi e nello stesso tempo assicurarono una costante, ma sempre variata, permeabilità visiva con l’esterno, rafforzando l’intimo legame tra le navi e il loro contesto antico. Il visitatore era spinto a misurarsi continuamente con il fuoriscala delle navi, con i dettagli costruttivi e con il paesaggio nemorense, a diverse distanze e da molteplici punti di vista, in un susseguirsi dinamico di compressioni e decompressioni volumetriche. Dall’ingresso – basso, raccolto e in penombra, definito da due muri curvi rivestiti di marmo scuro, cui corrispondeva simmetricamente un analogo spazio destinato ai servizi – era possibile apprezzare simultaneamente i due scafi, illuminati da lucernari e da finestre seriali lungo i lati lunghi che aprivano la vista verso l’esterno. La galleria centrale dava accesso, tramite pochi gradini continui lungo tutto il perimetro delle navate, a due invasi che accoglievano la fitta rete delle intelaiature di sostegno delle chiglie; opportunamente disposte, quest’ultime consentivano una circolazione libera e l’osservazione dal basso delle carene. Salendo le scale elicoidali, si raggiungeva il ballatoio dove erano disposte altre vetrine con reperti più minuti: concepito anche come collegamento strutturale tra le due serie di archi, il ballatoio offriva una straordinaria visione degli scafi (a una quota simile a quella originaria di galleggiamento), ma anche del lago e dell’antico bosco sacro (attraverso due grandi finestroni simmetrici posti alle sue estremità).

Il percorso ascensionale si concludeva sulle terrazze panoramiche, dove la vista si apriva a perdita d’occhio su tutto il paesaggio nemorense. Nonostante la contrarietà di Morpurgo, per incrementare la relazione con il contesto antico, fu musealizzato anche un tratto della via Virbia, la strada monumentale di epoca romana che conduceva al santuario di Diana: rinvenuto durante gli scavi di sbancamento, fu lasciato a vista e reso percorribile all’interno di entrambi gli invasi, per esplicita volontà di Ucelli e di Antonio Buongiorno, ingegnere capo dell’Ufficio Speciale per il Tevere e l’Agro Romano del Genio Civile, che nel 1933 era stato incaricato di redigere il progetto esecutivo (Incutti, Pallottino, Porretta 2023; Incutti, Porretta 2024).

La volontà di Morpurgo di instaurare un legame visivo ed emotivo con il paesaggio e con le preesistenze archeologiche del sito orientò non soltanto la definizione dell’involucro architettonico, ma anche la sistemazione esterna a giardino. Nel progetto degli anni Quaranta, quest’ultima si caratterizzava infatti per la presenza di basse aiuole fiorite che garantivano la continuità dello sguardo e che, nello stesso tempo, esaltavano l’austerità compositiva dell’insieme, nella convinzione che “qualsiasi altra sistemazione nelle immediate vicinanze del Museo” avrebbe alterato “la severa bellezza e la semplicità della linea del grandioso edificio” (Bossi [1940] in SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli).

Tra la fine del 1935 e l’inizio del 1936, i due relitti entrarono nell’edificio ancora in costruzione. Dall’anno successivo cominciarono i lavori di finitura e soltanto a partire dal 1938 Morpurgo si dedicò al progetto di allestimento del museo: al piano terra, lungo i camminamenti laterali, furono esposti alcuni reperti minori, mentre nella galleria centrale, furono messe in mostra l’ancora in legno e la piccola imbarcazione (anch’essa recuperata durante le operazioni di svaso); al piano superiore, furono collocate le vetrine con altri resti di dimensioni più piccole.

2 | Il progetto inaugurato nel 1940, elaborazioni grafiche di I. Battilocchi, F. Casata, A. Incutti, P. Porretta: viste 3D dell’interno del museo.

Negli anni seguenti, il ruolo di Morpurgo fu progressivamente ridimensionato: le scelte finali furono prese dal soprintendente Giuseppe Moretti e da Ucelli, che di fatto indirizzarono le decisioni più rilevanti. Anche se lo studio di dettaglio delle vetrine è attribuibile a Morpurgo, fu certamente Moretti a stabilirne la collocazione definitiva, senza “tener conto dei desideri dell’architetto” (ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Corrispondenza, b. 17, Promemoria 11 gennaio 1940), rompendo la simmetria prevista sul ballatoio con l’alternanza di vetrine centrali e coppie di vetrine affiancate alle strutture portanti. A completare il progetto di allestimento, su indicazione di Moretti, Ucelli e Fiorenzo Tassan, fu disposta sulle pareti perimetrali una serie continua di ingrandimenti fotografici – alti un metro e con lunghezza variabile – che illustravano le fasi dello scavo e l’epica impresa di recupero delle navi (ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Recupero delle navi, b. 30).

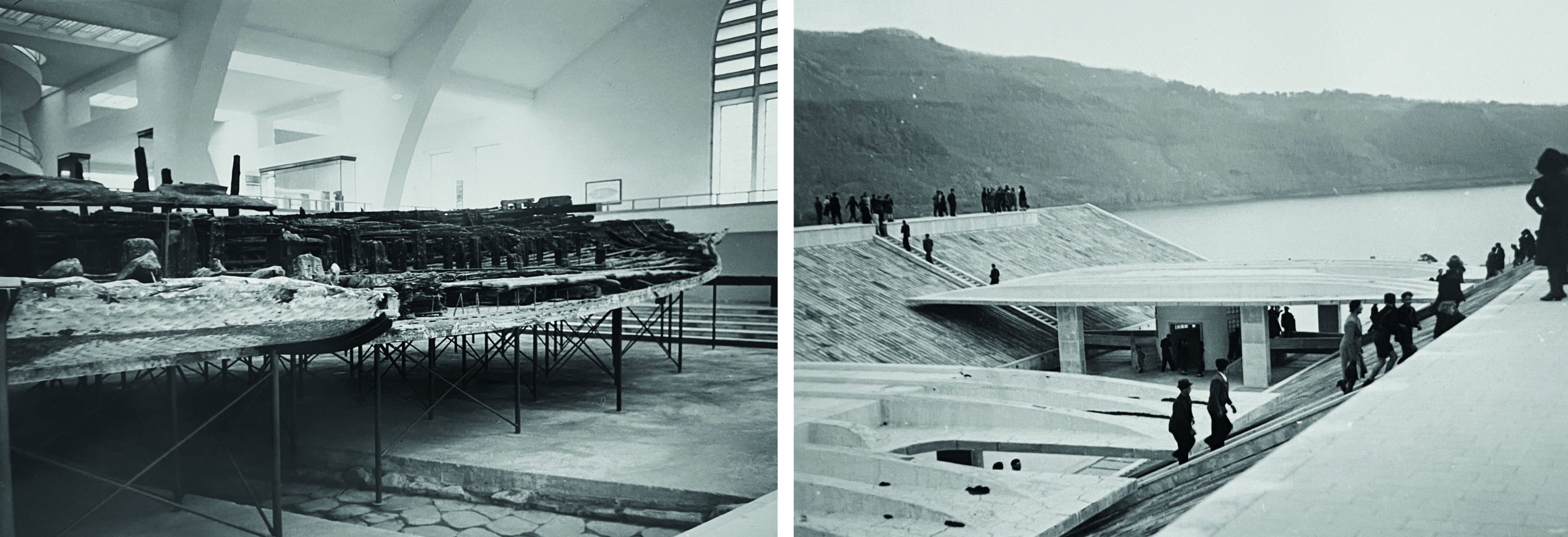

3 | A sinistra, la nave nella campata di sinistra con al di sotto l’invaso della via Virbia; a destra, visitatori sulle terrazze panoramiche dopo l’inaugurazione del 1940 (SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli).

Il museo fu uffcialmente inaugurato il 21 aprile 1940, nel giorno del Natale di Roma, e nonostante alcune parti della costruzione risultassero ancora incomplete, come la pavimentazione degli invasi e una delle due scale elicoidali. I lavori di completamento proseguirono nei mesi successivi fino a quando, con l’incalzare della guerra, il cantiere fu sospeso e l’edificio progressivamente occupato da sfollati: le intelaiature di sostegno delle navi divennero stenditoi, quasi tutti gli ambienti furono trasformati in alloggi temporanei, l’intero edificio cominciò a subire i danni dell’abbandono.

4 | L’allestimento del ballatoio al secondo piano: a sinistra, disegno prospettico a matita di Vittorio Morpurgo; a destra, le vetrine realizzate secondo il progetto di Giuseppe Moretti (SABAP-MET-RM, Guido Ucelli).

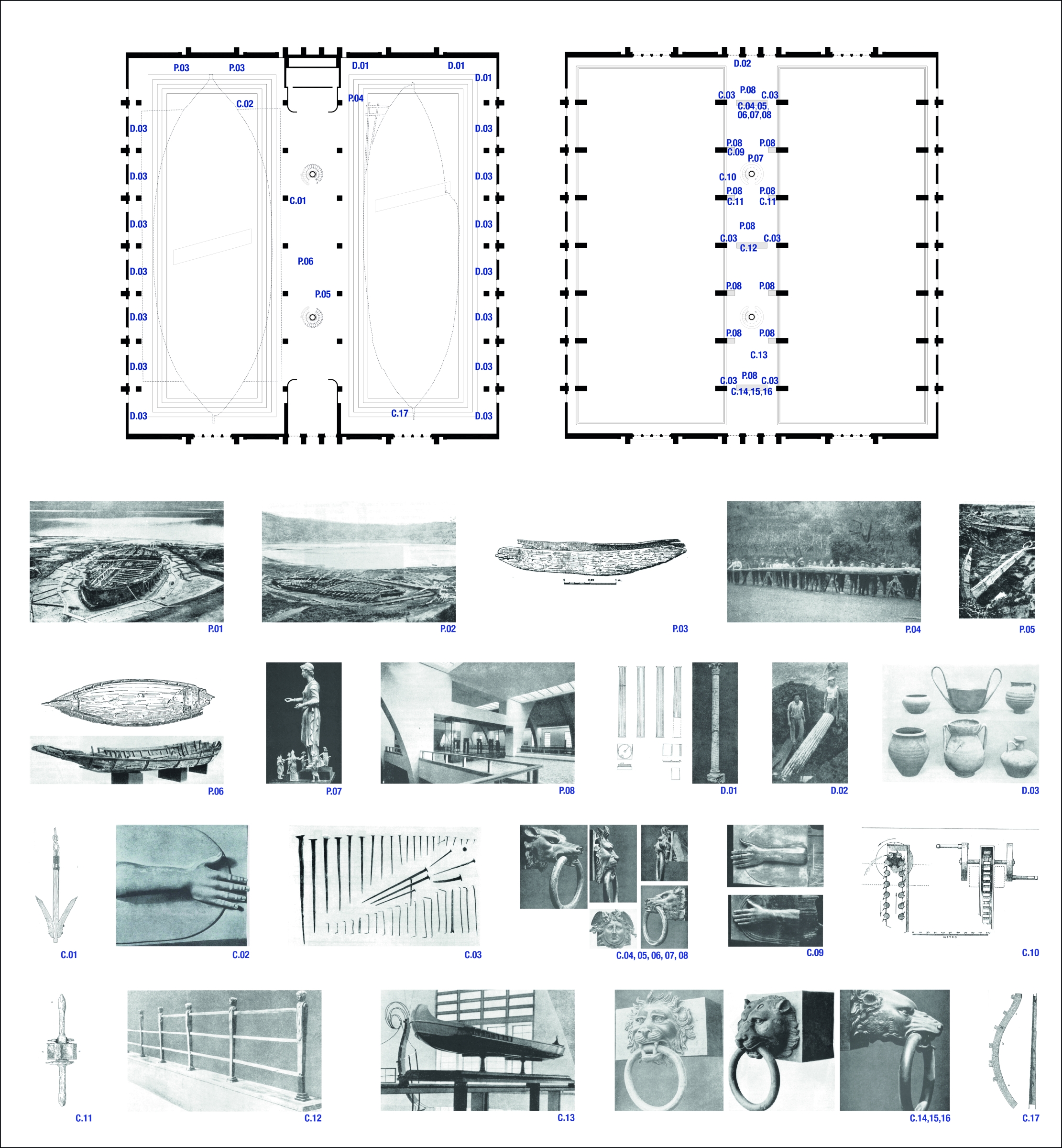

5 | Allestimento del 1940: reperti esposti e relativo schema planimetrico indicante la loro collocazione all’interno del museo. Il posizionamento è stato desunto grazie all’analisi delle fotografie conservate in SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli e alle indicazioni contenute in Ucelli 1950; le immagini dei reperti e le didascalie in corsivo sono state tratte da Ucelli 1950 [clicca l’immagine per ingrandire].

REPERTI ARCHEOLOGICI DISTRUTTI DALL’INCENDIO: P.01 – La prima nave; P.02 – La seconda nave; P.03 – Piroga recuperata dal fondo del lago (fig. 262, p. 233); P.04 – L’asse di un timone (fig. 71, p. 70); P.05 – Ancora in ferro con guaina in legno e ceppo smontabile scoperta il 20 maggio 1930 (fig. 269, p. 238); P.06 – Battello scoperto il 18 dicembre 1931 (figg. 266, 267 p. 235); P.07 – Statuette di pretesa provenienza del Lago di Nemi (fig. 225, p. 203); P.08 – Undici vetrine (tre grandi, otto piccole). Non è stato possibile individuare l’esatta collocazione dei resti dell’antica palizzata, andati perduti con l’incendio (fig. 116, p. 112; sui materiali andati perduti, pp. 307 e ss.).

REPERTI ARCHEOLOGICI DANNEGGIATI DALL’INCENDIO: D.01 – Elementi di soprastrutture (fig. 190, p. 176); D.02 – Colonnina e mensola in pavonazzetto rinvenuta nei pressi della seconda nave (fig. 131, p. 124); D.03 – Materiale archeologico vario, tra cui anfore in terracotta a punta, tubi fittili frusti, mensole in marmo, pesi in peperino e marmo ecc. (figg. 127, 128 p. 122). Oltre a questi, furono danneggiati anche i seguenti reperti, di cui non è stato possibile individuare l’originaria collocazione all’interno del museo: Frammento di pavimento recuperato dalla prima nave (fig. 247, p. 225); Frammento di musaico parietale (fig. 250, p. 228); Strato di mattoni bipedali e tubi fittili sulla prima nave (fig. 136, p. 132); Porzioni di pavimenti formati di tavelloni, calcestruzzo e marmi; Bolli laterizi delle navi (fig. 333, p. 339); Ricostruzione del giogo di un timone e della presunta scaletta d’imbarco (prima nave) (fig. 286, p. 255); Capitello corinzio e una base; Mattone bipedale con sbarre di ferro (fig. 336, p. 344).

REPERTI TRASPORTATI A ROMA PRIMA DELL’INCENDIO: C.01 – L’ancora di legno col ceppo di piombo scoperta il 27 ottobre 1930 (fig. 278, p. 245); C.02 – Testata in bronzo di una trave della seconda nave (1895) (decorazione del sostegno di uno dei quattro timoni) (fig. 15, p. 20); C.03 – Chiodi e “grappe” di varie dimensioni (fig. 160, p. 158); C.04 – Testa di lupo (prima nave) (fig. 231, p. 209); C.05 – Testa di leone (prima nave) (fig. 233, p. 212); C.06 – Medusa (prima nave) (figg. 228, 229, pp. 206, 207); C.07 – Testa di leone (prima nave) (fig. 234, p. 213); C.08 – Testa di lupo (prima nave) (fig. 230, p. 208); C.09 – Decorazione di appoggi dei timoni (seconda nave) (figg. 239, 240, p. 219); C.10 – Ricostruzione della noria (fig. 199, p. 184); C.11 – Elementi della noria (fig. 198, p. 183); C.12 – Elementi della ringhiera (seconda nave) (fig. 243, p. 222); C.13 – Modellino della prima nave eseguito dal Ministero della Marina (fig. 113, p. 109); C.14 – Testa di leone (prima nave) (fig. 235, p. 214); C.15 – Testa di pantera (prima nave) (fig. 236, p. 215); C.16 – Testa di lupo (prima nave) (fig. 232, p. 210); C.17 – Ruota di prua (fig. 151, p. 148). Altri reperti, conservati a Roma, di cui non è stato possibile individuare l’esatta collocazione: Dieci lastre fittili ornamentali con figure di Korai; Fregi in terracotta (fig. 221, p. 200); Testina in marmo (fig. 222, p. 201); Frammenti di musaici ricuperati dalla prima nave (fig. 254, Tav. D); Rubinetto di bronzo (figg. 208, 209, p. 190); Fistole plumbee (fig. 203, p. 187); Pagliuolo di bronzo (fig. 196, p. 182); Guardatoneggi (fig. 195, p. 181); Ombrinale (fig. 194, p. 181); Bozzello (fig. 197, p. 182); Frammento di piattaforma girevole su sfere (fig. 210, pp. 191); Materiale archeologico vario, tra cui maniglie, borchie, cerniere, anelli, squadrette in bronzo e in rame per la decorazione di serramenti ecc. (Ucelli 1940, figg. 164-168, pp. 160- 161); Sostegni portafanali in bronzo; Ventinove lastre di rame dorato; Serramento (fig. 169, p. 163).

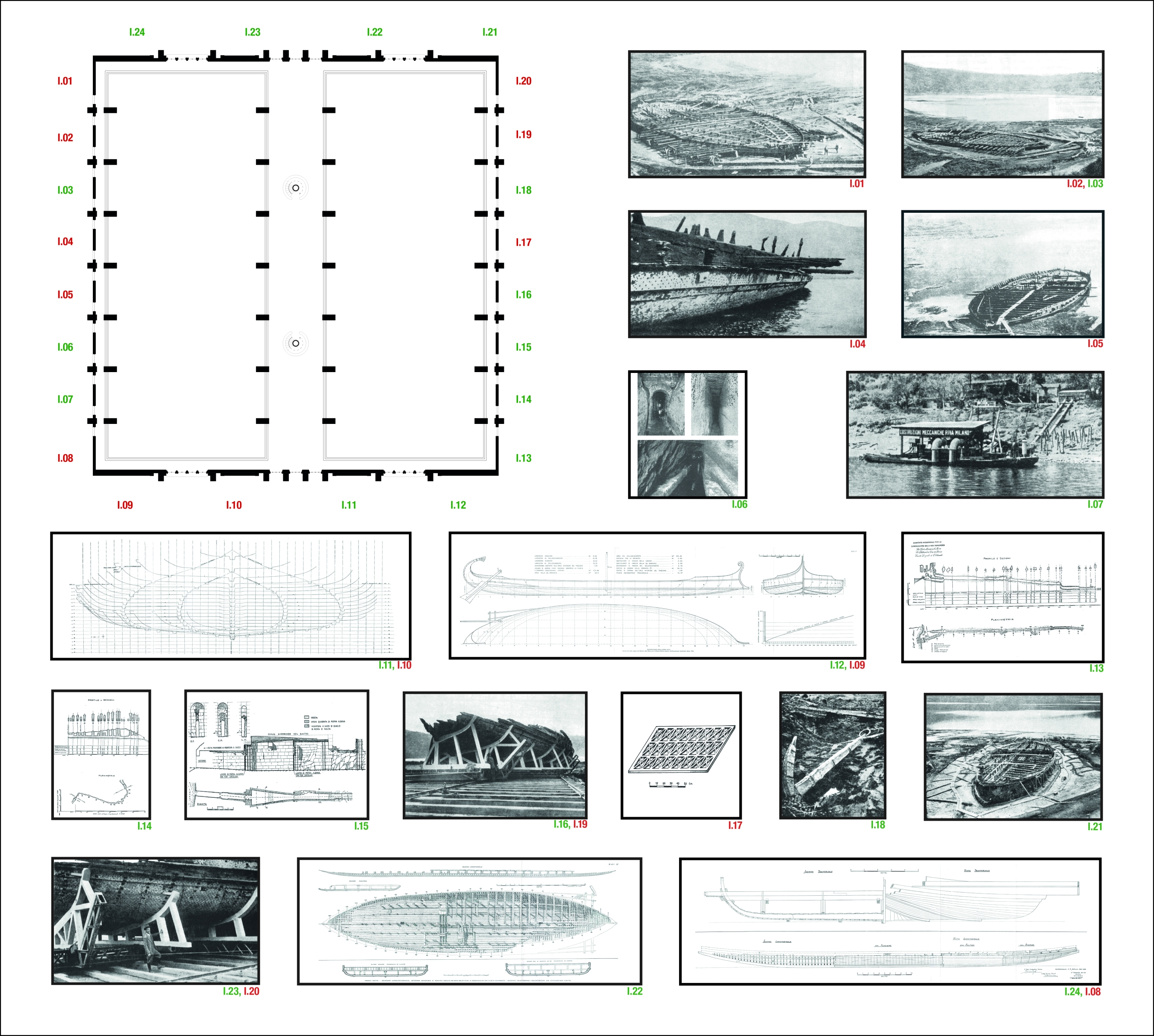

6 | Allestimento del 1940: ingrandimenti fotografici e relativo schema planimetrico indicante la loro collocazione all’interno del museo. Il posizionamento è stato desunto grazie all’analisi delle fotografie conservate in SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli e alle indicazioni contenute in un documento a matita non firmato, conservato in ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Recupero navi, b. 30; le immagini dei reperti sono state prese da Ucelli 1950; in verde, sono indicati i codici corrispondenti agli ingrandimenti di cui è stato possibile verificare la corrispondenza tra progetto e realizzazione; in rosso, quelli di cui è nota soltanto la collocazione di progetto [clicca l’immagine per ingrandire].

INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI: I.01 – La seconda nave completamente emersa (fig. 91, p. 88); I.02 – La seconda nave coi bagli sporgenti (fig. 181, p. 170); I.03 – La seconda nave coi bagli sporgenti (fig. 181, p. 170); I.04 – La nave sembra galleggiare sul lago (fig. 95, p. 91); I.05 – Aumenta il livello delle acque (fig. 94, p. 90); I.06 – Tronco di galleria ricostruito; Pareti rinsaldate; Il deflusso delle acque nella galleria dopo la sistemazione (figg. 47, 48, 49, p. 53); I.07 – Montaggio dell’impianto galleggiante (fig. 63, p. 65); I.08 – Seconda nave del lago di Nemi (Tav. VIII); I.09 – Ricostruzione della prima nave (Tav. V); I.10 – Tracciato trasversale della prima nave di Nemi (Tav. IV); I.11 – Tracciato trasversale della prima nave di Nemi (Tav. IV); I.12 – Ricostruzione della prima nave (Tav. V); I.13 – Galleria del lago di Nemi: primo tronco dell’emissario (fig. 38, p. 47); I.14 – Rilievo del cunicolo aricino (fig. 44, p. 51); I.15 – Rilievo del cunicolo aricino (fig. 44, p. 51); I.16 – La poppa della nave (fig. 83, p. 79); I.17 – Pagliuolo di bronzo (fig. 196, p. 182); I.18 – Ancora in ferro con guaina in legno e ceppo smontabile scoperta il 20 maggio 1930 (fig. 269, p. 237); I.19 – La poppa della nave (fig. 83, p. 79); I.20 – L’invasatura della nave (fig. 82, p. 79); I.21 – La prima nave completamente emersa (fig. 75, p. 73); I.22 – Prima nave – Sezione longitudinale, sezione maestra e pianta dello scafo rilevate e disegnate da Luigi Giammiti – Sezioni trasversali ricostruite da Guglielmo Gatti (Tav. II); I.23 – L’invasatura della nave (fig. 82, p. 79); I.24 – Seconda nave del lago di Nemi (Tav. VIII).

Nel 1943, preoccupato per l’andamento del conflitto, il Soprintendente alle Antichità di Roma, Salvatore Aurigemma, mise in salvo i reperti più piccoli e preziosi, disponendone l’immediato trasferimento nel Museo Nazionale Romano. La notte tra il 31 maggio e il 1°giugno dell’anno successivo – appena quattro anni dopo l’inaugurazione e soltanto tre giorni prima della liberazione di Roma dall’occupazione nazifascista – un devastante incendio divampò all’interno del museo e distrusse i due grandi scafi, danneggiando in modo significativo anche la struttura e le finiture dell’edificio (Altamura, Paolucci 2023a; Altamura, Paolucci 2023b). Seguirono lunghi periodi di chiusura, alcune brevi riaperture, diversi lavori di riparazione e di restauro e molte ipotesi – non sempre realizzate – di riallestimento. Nessuna di queste iniziative, tuttavia, sarebbe stata in grado di restituire al museo, nel corpo delle navi, il motivo stesso della sua istituzione.

7 | A sinistra, il museo durante la guerra e gli anni dell’abbandono e, a destra, dopo l’incendio del 1944 (SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli).

II. Musealizzare la rovina post incendio. I lavori di riparazione e i progetti di allestimento del Dopoguerra (1953)

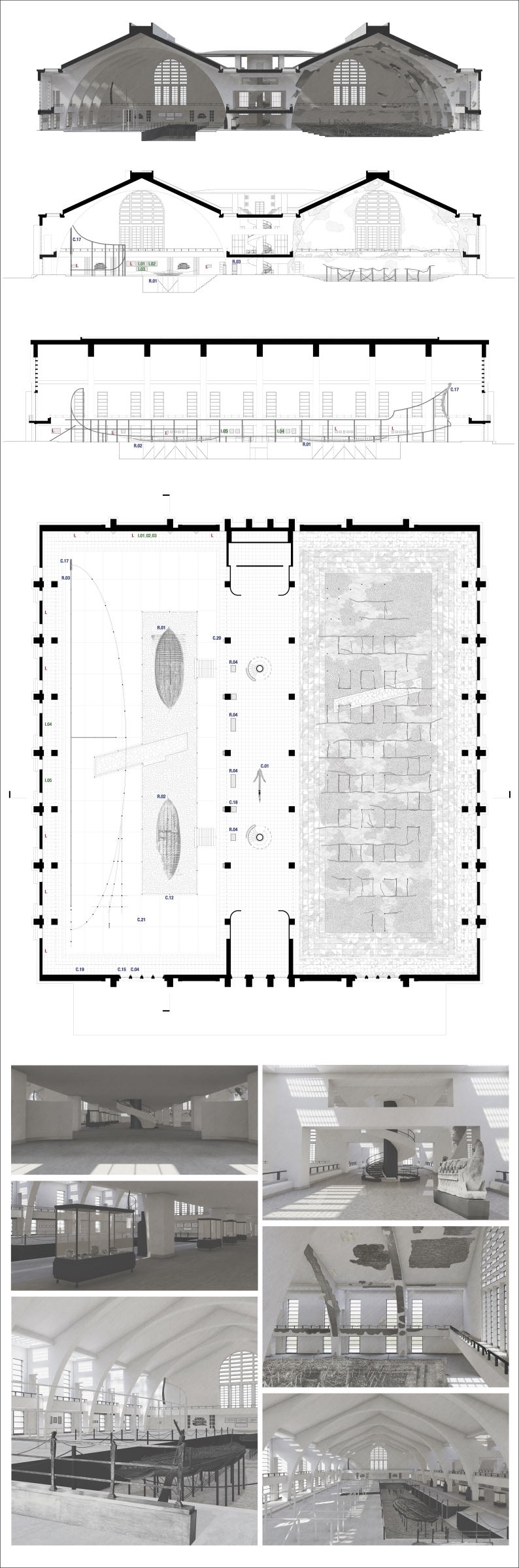

8 | L’interno del museo dopo la riapertura del 1953, elaborazioni grafiche di I. Battilocchi, F. Casata, A. Incutti, P. Porretta: viste 3D, sezione prospettica, sezioni trasversale e longitudinale, pianta del piano terra [clicca l’immagine per ingrandire].

Dopo il rogo, il museo restò chiuso per anni e soltanto nel 1948 si tornò a parlare dell’edificio. In occasione del V Convegno Nazionale di Storia dell’Architettura a Perugia, fu Ucelli ad annunciare pubblicamente il programma di restauro e di riallestimento museale (vedi Ucelli [1948] 1956 e in particolare ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2 e SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli). Nel marzo dell’anno seguente, il Ministero della Pubblica Istruzione affidò ufficialmente a lui tutti i lavori e chiamò a collaborare l’ingegnere Luigi Tursini, tenente colonnello del Genio Navale. Nei mesi successivi, al progetto contribuirono anche Aurigemma, l’archeologo Pietro Romanelli e il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, Guglielmo De Angelis d’Ossat, mentre il Ministero dei Lavori Pubblici fu incaricato dell’esecuzione dei lavori (vedi anche Grippa, Toson in questo numero).

Se si esclude un primissimo sopralluogo nel 1949, insieme con Ucelli e Tursini, Morpurgo non fu invece mai coinvolto nei lavori successivi all’incendio, nonostante fosse ancora in attività. Le ragioni della sua assenza sono sottaciute nei documenti d’archivio e nelle comunicazioni ufficiali, ma è probabile che dietro a questa intenzionale esclusione si celasse un’incompatibilità caratteriale tra l’architetto romano e Ucelli, vero deus ex machina di tutta l’operazione anche nel Dopoguerra.

Accertate le condizioni della struttura, si decise di procedere con le opere di riparazione dei rivestimenti, degli infissi e delle porzioni di copertura crollate; parallelamente, si avviò una riflessione anche sul progetto museografico, che doveva fare i conti con il vuoto lasciato dalle grandi navi che erano state il presupposto stesso del progetto di Morpurgo.

Le carte d’archivio documentano che all’inizio si valutò l’ipotesi di ripristinare quanto più possibile l’assetto originario, perfino con la ricostruzione al vero di uno dei due relitti andati perduti, da realizzare a partire dai molti rilievi disponibili. Per ragioni esclusivamente economiche e logistiche, come segnalato dallo stesso Ucelli (ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, lettera di Ucelli ad Alfano, 1°marzo 1949; ASMUST, Archivio C. e G. Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, 2 marzo 1949), si rinunciò a questa idea e si pensò di costruire due modelli in scala 1:5 e un simulacro delle navi a grandezza reale, sul quale ricollocare alcuni elementi originali: il dritto di prua, scampato all’incendio, e i bronzi decorativi dell’apposticcio dei timoni. A questi si ipotizzò di affiancare anche altri reperti custoditi nel Museo Nazionale Romano e la ricostruzione filologica a grandezza reale dell’ancora in legno con ceppo in piombo, dell’asse di uno dei timoni laterali della prima nave e di alcune strutture lignee degli scafi. Fu inoltre avanzata la proposta di realizzare i calchi delle opere d’arte trafugate dal Santuario di Diana che si trovavano (e ancora oggi si trovano) all’estero. La documentazione grafica e fotografica dell’impresa di recupero avrebbe completato il progetto espositivo (Ucelli 1951). Infine, all’idea allora considerata di riunire alcuni cimeli provenienti dal Santuario di Diana, conservati a Roma o in musei stranieri (per esempio in quelli di Nottingham e Copenaghen), si affiancò l’intento di riprendere anche le ricerche nell’area archeologica del santuario: tuttavia, questo intervento – che avrebbe completato la vera “risurrezione” del museo – non giunse mai a compimento (ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, Allegato C, 2 marzo 1949).

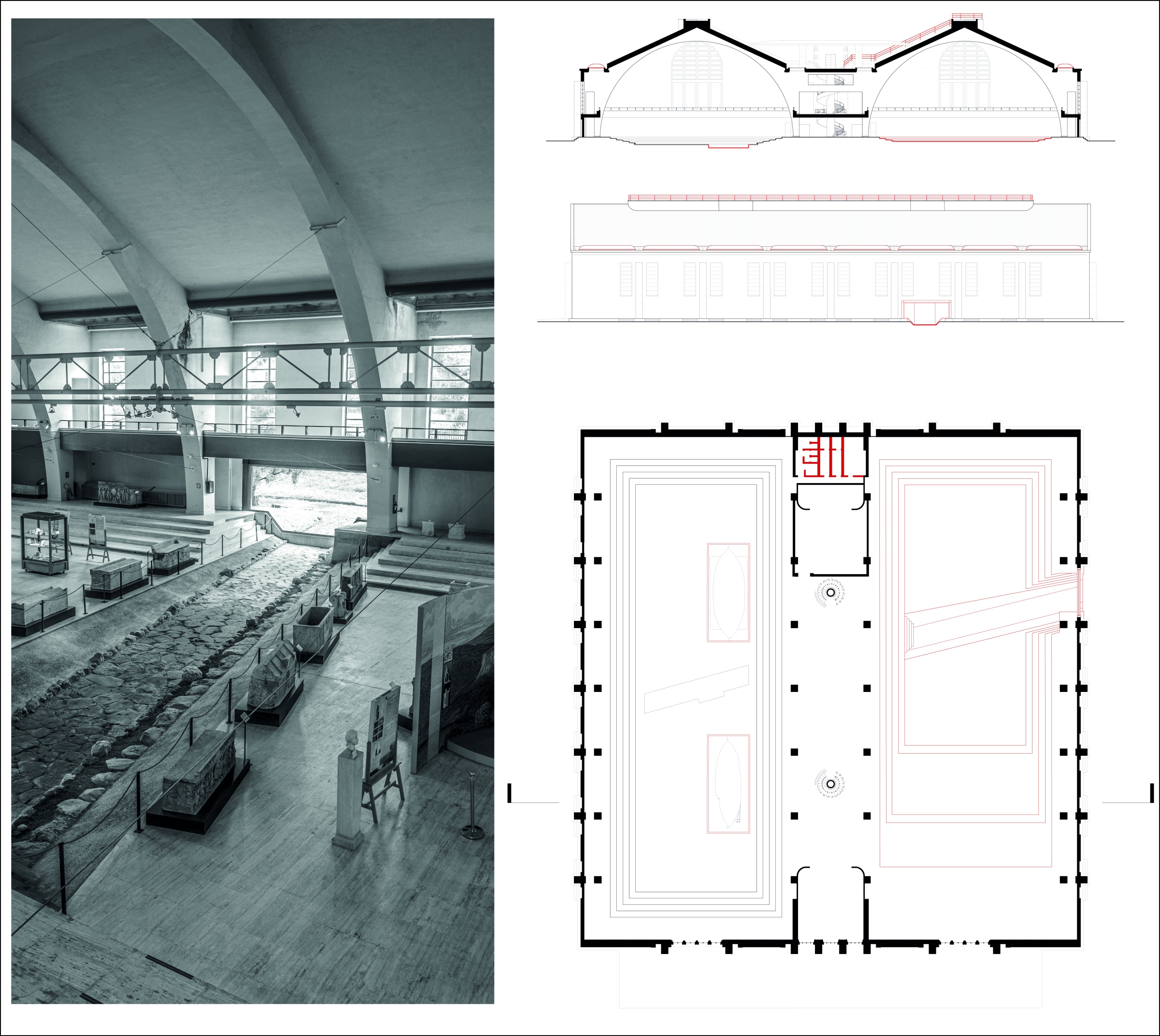

In fase esecutiva, le proposte museografiche per riabilitare la teca di Morpurgo subirono alcuni ridimensionamenti. Il programma effettivamente compiuto predispose un intervento differenziato per le due navate del museo: quella di sinistra fu oggetto di una sostanziale ristrutturazione edilizia (così come la galleria centrale) e accolse alcuni contenuti espositivi ipotizzati in precedenza; per l’altra si scelse invece di musealizzare lo stato post incendio. La campata da recuperare fu modificata nella sua spazialità con l’obliterazione dei gradini perimetrali e la realizzazione di un invaso ribassato alla quota della strada romana, di larghezza pari a metà navata; questo spazio, accessibile con due strette scale, fu destinato ai modelli delle navi in scala 1:5, commissionati dal Ministero della Marina e realizzati dagli Stabilimenti di Castellamare di Stabia. L’altra parte della campata, lasciata al livello originario, accolse invece il profilo di una nave a grandezza reale, realizzato con sottili tubolari in ferro. Nella galleria centrale furono collocate nuove vetrine con reperti minori e la ricostruzione dell’ancora; al livello superiore trovarono posto alcuni ingrandimenti grafici e un reperto forse proveniente dal Santuario di Diana. Il padiglione sinistro fu invece lasciato inaccessibile e i segni dell’incendio – le intelaiature di sostegno delle navi fuse, la pavimentazione rovinata, le superfici annerite dal rogo – furono mantenuti allo stato di rudere come testimonianza, anche emotiva, della distruzione.

Il museo fu ufficialmente riaperto nel 1953. In occasione dell’inaugurazione, il Sottosegretario di Stato, Raffaele Resta, sottolineò proprio la necessità di accettare la nuova immagine dell’edificio, inevitabilmente segnata dal trauma della perdita: “non è più quello di prima: come in un corpo che le ferite abbiano dolorosamente mutilato, sarebbe vano e stolto volere cercare ancora in esso l’armonia delle parti e la giustizia delle proporzioni che esso aveva una volta” (SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli).

9 | Allestimento del 1953: reperti esposti e ingrandimenti fotografici con relativo schema planimetrico indicante la loro collocazione all’interno del museo. Il posizionamento è stato desunto grazie all’analisi delle fotografie conservate in SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli e alle indicazioni contenute in Ucelli 1950; le immagini dei reperti e le didascalie in corsivo sono state tratte da Ucelli 1950 [clicca l’immagine per ingrandire].

REPERTI CONSERVATI A ROMA PRIMA DELL’INCENDIO: C.01 – L’ancora di legno col ceppo di piombo scoperta il 27 ottobre 1930 (fig. 278, p. 245); C.04 – Testa di lupo (prima nave) (fig. 231, p. 209); C.12 – Elementi della ringhiera (seconda nave) (fig. 243, p. 222); C.15 – Testa di pantera (prima nave) (fig. 236, p. 215); C.17 – Ruota di prua (fig. 151, p. 148); C.18 – Rubinetto di bronzo (figg. 208, 209, p. 190); C.19 – Fregi in terracotta (fig. 221, p. 200); C.20 – Ghiera del timone destro (fig. 238, p. 217); C.21 – Decorazione del giogo di un timone (fig. 223, p. 201).

REPERTI RICOSTRUITI DOPO L’INCENDIO: R.01 – Scafo della prima nave in scala 1:5; R.02 – Scafo della seconda nave in scala 1:5; R.03 – Profilo in tubolari metallici di metà della prima nave; R.04 – Quattro vetrine (due grandi e due piccole).

INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI: I.01 – Prima nave – Sezione longitudinale, sezione maestra e pianta dello scafo rilevate e disegnate da Luigi Giammiti – Sezioni trasversali ricostruite da Gugliemo Gatti (Tav. II); I.02 – Seconda nave – Sezione longitudinale, sezione maestra e pianta dello scafo rilevate e disegnate da Gugliemo Gatti (Tav. II); I.03 – Ricostruzione della seconda nave; I.04 – Ricupero dell’ancora di legno con ceppo di piombo (fig. 275, p. 243); I.05 – La prima nave completamente emersa (fig. 75, p. 73). In rosso sono indicati gli ingrandimenti di cui non è stato possibile verificare i contenuti.

III. Le trasformazioni tra gli anni Sessanta e Ottanta[2]

10 | Il museo dopo i lavori realizzati tra gli anni Sessanta e Ottanta: a sinistra, fotografia della campata sinistra con la riproduzione in legno in scala 1:5 dei relitti andati perduti e il corpo scala elicoidale con il magazzino di nuova costruzione; a destra, pianta e sezioni con, in rosso, le modifiche al progetto degli anni Quaranta (SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli; elaborazione grafica di I. Battilocchi, F. Casata, A. Incutti, P. Porretta) [clicca l’immagine per ingrandire].

Nonostante la conclusione dei lavori e l’effettiva riapertura, il destino del museo continuò a rimanere incerto. Il programma museografico del Dopoguerra non era stato del tutto portato a termine e probabilmente si avvertiva la necessità di potenziare le vocazioni espositive di quella particolarissima architettura. Nel 1958, nello stesso anno in cui emerse la prima delle navi scoperte a Fiumicino, De Angelis d’Ossat espresse l’intenzione di trasformare l’edificio in un “museo navale dell’antichità, destinato a raccogliere la documentazione dei diversi aspetti della vita marinara nel mondo antico” e sollecitò la collaborazione della Soprintendenza di Roma per incentivare esplorazioni nell’area che potessero contribuire alla ricerca di nuove linee di sviluppo (ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, Circolare 396, 1958).

Alle incertezze sull’allestimento, si aggiunse l’urgenza di lavori di consolidamento strutturale, e nel 1963 il museo fu nuovamente chiuso. Gli interventi successivi, che si protrassero per anni e furono sempre affidati al Ministero dei Lavori Pubblici, determinarono non soltanto una profonda rottura con le vocazioni del progetto originario degli anni Quaranta – con modifiche all’involucro edilizio, fino a quel momento rimasto sostanzialmente inalterato – ma segnarono anche, nonostante gli auspici iniziali di De Angelis d’Ossat, un momento di riflessione sul destino museografico ben più sterile rispetto alle iniziative promosse nei primi anni del Dopoguerra.

Il rapporto visivo con il paesaggio – centrale nelle intenzioni compositive di Morpurgo – fu fortemente depotenziato. Al piano terra le aperture seriali sui prospetti laterali furono tamponate: la permeabilità visiva verso l’esterno andò perduta, insieme con la “luminosità dei finestroni” e l’armonia “con l’ambiente lussureggiante del Lago”, alcune delle principali caratteristiche che avevano spinto a scegliere, tra tanti, il progetto di Morpurgo. Una nuova sistemazione del giardino, con la piantagione di alberature ad alto fusto originariamente non previste, ridusse ulteriormente il dialogo tra l’edificio e il suo contesto, impedendo la vista del lago dall’interno del museo e, viceversa, di quest’ultimo dalla strada d’accesso. Anche gli interni furono modificati in modo sostanziale e nulla rimase delle precedenti proposte di riallestimento: né della ricostruzione in scala 1:1 di una delle due navi, né dell’idea suggestiva di musealizzare la campata di destra nel suo stato di rovina.

La navata ‘ruderizzata’ fu ripristinata, mentre l’altra fu oggetto di nuove trasformazioni con la creazione di due invasi espositivi, incassati di circa un metro rispetto al piano originario, per ospitare i modelli 1:5. La collocazione episodica di strutture espositive temporanee indebolì ulteriormente la spazialità monumentale delle campate; un nuovo volume adibito a magazzino fu addossato alla scala posteriore, con il conseguente annullamento della simmetria della galleria centrale e della percezione oggettuale della rampa elicoidale. Infine, anche le scelte cromatiche e materiche – quali l’uso di un intonaco tinteggiato rosso cupo per alcuni elementi costruttivi – contribuirono ad alterare l’equilibrio dello spazio e la sobrietà originaria. Nel 1988 il museo fu nuovamente riaperto.

IV. Dagli anni Duemila a oggi

11 | Il museo dopo i lavori degli anni Duemila: a sinistra, fotografia della campata destra con la nuova sistemazione dell’invaso della via Virbia e, sullo sfondo, il finestrone aperto sul prospetto est; a destra; pianta e sezioni con, in rosso, le nuove trasformazioni (fotografia di Alban Lamy; elaborazione grafica di I. Battilocchi, F. Casata, A. Incutti, P. Porretta) [clicca l’immagine per ingrandire].

All’approssimarsi del Giubileo del 2000 l’edificio ha subito nuove trasformazioni, progettate dall’architetto Enrico Del Fiacco. I nuovi lavori hanno interessato sia l’involucro edilizio sia l’allestimento interno, allontanando sempre più l’assetto del museo dalla sua originaria organicità e non riuscendo a recuperare la perduta relazione con il paesaggio.

La simmetria compositiva delle navate gemelle è stata ulteriormente compromessa, non soltanto per le scelte museografiche – che hanno destinato una campata al racconto delle navi e l’altra a una narrazione del territorio non particolarmente incisiva – ma anche per le modifiche apportate alla spazialità architettonica. Oltre a predisporre l’inserimento di estese pedane poggiate sulle gradonate perimetrali e di tralicci aerei in metallo per gli impianti, che hanno contribuito a obliterare il rigore della spazialità degli invasi, si è deciso di proseguire lo scavo della via Virbia fino al limite perimetrale del museo: la continuità delle gradinate è stata interrotta e, in corrispondenza dei resti della strada, è stata creata una grande apertura vetrata, non coerente con il ritmo seriale delle aperture progettate da Morpurgo e molto distante dal linguaggio architettonico originario. In assenza dei grandi relitti, e di fronte a un nuovo allestimento poco efficace, i resti dell’antica strada hanno progressivamente assunto un ruolo sempre più prepotente, ancora oggi ben percepibile, senza di fatto riuscire a colmare il vuoto lasciato dall’incendio né a rinsaldare, sul piano visivo ed emotivo, il legame con il paesaggio storico.

Note

[1] Questo scritto integra con un apparato iconografico inedito alcuni temi trattati nel recente contributo delle autrici per il n. 146 della rivista “Ricerche di storia dell’arte” (Incutti, Porretta 2025).

[2] La ricostruzione che segue è stata possibile grazie alle informazioni generosamente offerte da Giuseppina Ghini, direttrice del museo dal 1982 al 2015, ad Agostina Incutti, nel corso di numerosi incontri.

Bibliografia

Fonti d’archivio

- ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Corrispondenza, b. 11, Lettera di Umberto Pugliese a Guido Ucelli, 6 luglio 1933.

- ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Corrispondenza, b. 17, Promemoria 11 gennaio 1940.

- ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Recupero delle navi, b. 30.

- ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, Programma di ricostruzione del Museo delle Navi romane del Lago di Nemi, [s.d.].

- ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, lettera 1° marzo 1949.

- ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, Ricostruzione del Museo delle Navi romane al lago di Nemi, 2 marzo 1949.

- ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, Allegato C, 2 marzo 1949.

- ASMUST, Archivio Carla e Guido Ucelli di Nemi, Vita professionale, attività e imprese, b. 47, fasc. 2, Circolare 396, Nemi, Museo delle Navi, 1958.

- SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli.

- SABAP-MET-RM, Fondo Guido Ucelli, Discorso inaugurale del Museo delle Navi romane di Nemi.

Riferimenti

- Altamura, Paolucci 2023a

F. Altamura, S. Paolucci. L’incendio delle navi di Nemi. Indagine su un cold case della Seconda guerra mondiale, Grottaferrata (Roma) 2023. - Altamura, Paolucci 2023b

F. Altamura, S. Paolucci, Una lente sull’incendio delle Navi romane di Nemi, “La Rivista di Engramma” 203 (giugno 2023), 45-60. - Bossi 1940

P. Bossi, Rapporto della Milizia Forestale Nazionale – Comando 3° Coorte Autonoma Roma, 1940; in Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (SABAP-MET-RM), Fondo Guido Ucelli. - Calandra di Roccolino 2009-2010

G. Calandra di Roccolino, L’invenzione di un monumento. I progetti di Vittorio Ballio Morpurgo per l’Ara Pacis Augustae, “Opus Incertum” 4-5, (2009-2010), 6-7, 75-85. - Calandra di Roccolino 2024

G. Calandra di Roccolino, Un’invenzione tipologica e i suoi modelli: il Museo delle Navi romane di Nemi, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), 51-58. - Centanni, De Angelis, Pallottino 2024

M. Centanni, D. De Angelis, E. Pallottino (a cura di), Le Navi di Nemi. Luoghi e memorie al futuro, “Ricerche di storia dell’arte” 142, (maggio 2024). - Ghini, Gizzi 1996

Ghini, S. Gizzi, Il lago di Nemi e il suo Museo, Roma 1996. - Grippa, Redemagni 2025

I. Grippa, P. Redemagni, I film di Guido Ucelli. Film, fotografie e documentazione preservati nell’Archivio del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano, “La Rivista di Engramma” 228 (ottobre 2025), 167-182. - Grippa, Toson 2025

I. Grippa, C. Toson, Interiorizzare la rovina. Il riallestimento del Museo delle Navi romane di Nemi alla luce di nuove fonti d’archivio (1945-1953), “La Rivista di Engramma” 228 (ottobre 2025), 67-93. - Incutti, Pallottino, Porretta 2023

A. Incutti, E. Pallottino, P. Porretta, Paesaggio sacro, pittura di paesaggio, paesaggio costruito. Ricerche in corso sul paesaggio nemorense e il Museo delle Navi, “La Rivista di Engramma” 203 (giugno 2023), 35-43. - Incutti, Porretta 2024

A. Incutti, P. Porretta, Il Museo delle Navi romane e il paesaggio nemorense: in cerca di una rinnovata relazione, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), 40-50. - Incutti, Porretta 2025

A. Incutti, P. Porretta, Il Museo delle Navi senza navi. Quale destino? Il progetto di Vittorio Morpurgo, i suoi precedenti e le trasformazioni post incendio, “Ricerche di storia dell’arte” 146 [in corso di pubblicazione]. - Iori 2025

T. Iori, Il cemento armato e il Museo delle Navi romane di Nemi, “La Rivista di Engramma” 228 (ottobre 2025), 35-41. - Toson 2024

C. Toson, Dallo scavo all’architettura, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), 59-67. - Ucelli 1940

G. Ucelli, Le navi di Nemi, Roma 1940. - Ucelli [1948] 1956

G. Ucelli, Distruzione del Museo delle Navi romane del lago di Nemi e il programma di ricostruzione. Estratto dagli Atti del V Convegno Nazionale di Storia dell’Architettura (Perugia, 23-26 settembre 1948), Firenze 1956. - Ucelli [1949] 1951

G. Ucelli, Distruzione e ricostituzione del Museo delle navi romane di Nemi, Comunicazione svolta alla XLII riunione della Società Italiana per il progresso delle Scienze tenuta in Roma dal 28 novembre al 1° dicembre 1949, Roma 1951. - Ucelli [1950] 1996

G. Ucelli, Le navi di Nemi, terza ristampa, Roma [1950] 1996.

English abstract

The paper retraces the architectural and museographic evolution of the project of the Museum of Roman Ships in Nemi designed by Vittorio Morpurgo – from its initial conception in 1930s to its most recent transformations following the 1944 fire. It focuses on how the relationship between the building, its landscape and its exhibition design has got weaker over time. Previously unexplored archival sources have allowed for a significant integration of existing literature and provided the basis for a series of new graphic reconstructions – plans, sections, diagrams, and 3D models – produced by the authors with Ilaria Battilocchi and Federica Casata. The article gives a critical overview of the museum’s development between 1940 and 2000, highlighting how each phase reinterpreted the balance between architectural design, material and immaterial acient context, and the museographic aspects. The resulting materials would be intended to inform and, hopefully, support current and future restoration work and exhibition planning.

keywords | Vittorio Morpurgo; Museum of Roman Ships; landscape; restoration; museography.

questo numero di Engramma è a invito: la revisione dei saggi è stata affidata al comitato editoriale e all'international advisory board della rivista

Per citare questo articolo / To cite this article: Agostina Incutti, Paola Porretta, Architettura e allestimenti del Museo delle Navi romane di Nemi. Il progetto di Vittorio Morpurgo, le successive fasi di trasformazione e il paesaggio nemorense (1940-2000), “La Rivista di Engramma” n. 228, ottobre 2025, pp. 43-66.