Il lago di Nemi, non disgiunto dal suo contesto naturale e costruito, ha costituito un punto di riferimento di primaria importanza sia nella fase antica sia durante l’epoca moderna e contemporanea: da un lato, per la sua capacità di evocare miti ancestrali legati alla regalità e alla trasmissione del potere (a partire dal mito del Rex Nemorensis, vedi Centanni 2024 con ampia bibliografia di riferimento), dall’altro per l’insieme delle evidenze archeologiche presenti sulle rive e sui fondali del lago stesso (vedi i report nelle Notizie degli Scavi sulle prime operazioni nello specchio lacustre, tra cui Malfatti 1895, Barnabei 1895, e soprattutto l’accurato volume di Ucelli 1950 sul recupero delle due navi imperiali).

A partire dagli anni Ottanta del Novecento vi è stato un incremento delle attività di scavo e di studio da parte della Soprintendenza e di ricercatori italiani e internazionali. Numerosissime sono state le successive pubblicazioni: alcune hanno esaminato singoli contesti monumentali (per il santuario di Diana e il ninfeo di Caligola, Braconi et all. 2014; per i materiali del santuario, Blagg 1993; per la villa di Cesare e Caligola e le altre residenze private: Guldager Bilde 2004 e 2005; per il teatro: Braconi 2013). Altre hanno indagato la documentazione relativa alle navi romane (Bonino 2003 e 2013), altre ancora, infine, si sono concentrate sui materiali mobili recuperati dentro o attorno al lago (ad esempio, Diosono, Cinaglia 2016 per le lucerne), oppure su aspetti legati alla valorizzazione delle aree archeologiche (Romagnoli et all. 2024).

In anni recenti è stato avviato un protocollo di intesa fra più istituti di ricerca, di tutela e di conservazione per proseguire le ricerche, con alcuni primi esiti pubblicati in numeri speciali di due riviste scientifiche, ai quali si rinvia (Bassani, Toson 2023; Centanni, De Angelis, Pallottino 2024). Grazie a tale accordo nazionale sono in corso anche indagini geofisiche per la ricostruzione del contesto lacustre e delle sue trasformazioni (vedi in questo numero il contributo di Madricardo, Petrizzo, Toson et all.), e si è avviato un progetto di ricerca finanziato dall’Università Iuav di Venezia per promuovere indagini interdisciplinari dirette anche al cinema e alla storia delle architetture e dei restauri nel comparto nemorense (Nemi, “ricomporre l’infranto”. Archeologia, architettura, restauro e valorizzazione, 2025-2026, resp. sc. M. Centanni). Infine, sono stati attivati percorsi di ricerca da parte di giovani studiosi attraverso tesi di laurea magistrale (M. Bresolin, E. Dal Bello, B. Colombaro nell’Università Iuav di Venezia) e di dottorato (A. Incutti per l’Università di Roma Tre, I. Grippa per l’Università Ca’ Foscari di Venezia), nonché con assegni e borse di ricerca (C. Toson).

Questa (necessaria se pur assai sintetica) premessa sullo stato delle ricerche pone in evidenza l’approccio fortemente interdisciplinare messo in atto per ricostruire le modalità di insediamento e di sfruttamento del contesto nemorense in età antica.

I. Per uno studio delle acque a Nemi

All’interno di tale prospettiva poliedrica il presente contributo intende offrire alcune considerazioni in merito alla necessità di approfondire il ruolo delle acque a Nemi, intendendo non solo quelle del lago, ma anche quelle presenti lungo le pendici del cratere in cui il bacino lacustre si espande. Si tratta di una ricerca di cui sono stati mossi i primi passi e di cui nelle pagine successive verranno delineate alcune coordinate di indagine.

Nonostante la mole considerevole di studi, non molte sono le indagini sull’elemento idrico, anche se per il momento resta di riferimento il numero speciale della rivista “Opera Ipogea” edito nel 2003 (Castellani et all. 2003; per una breve sintesi bibliografica vedi Bassani, Madricardo, Petrizzo 2024). Attraverso le acque – e non un’unica acqua – furono svolte, infatti, diverse attività all’interno dei contesti rilevati in occasione di vecchi e nuovi scavi e sono quindi molteplici gli aspetti da indagare, tra cui:

a) i tipi di acque attestati nel lago e attorno a esso;

b) le infrastrutture e le fabbriche realizzate per la gestione, l’incanalamento e lo sfruttamento delle acque;

c) il ruolo delle acque nei miti, nei culti, nei riti, ovvero nel rapporto dell’uomo con il non-umano;

d) la persistenza delle acque tra antichità e medioevo da un punto di vista cultuale e civile.

Si partirà pertanto da queste problematiche, ma è quasi superfluo sottolineare che, come in ogni ricerca, dalle prime domande e dalle possibili prime risposte potranno emergere nuovi interrogativi e nuovi spunti di riflessione per ampliare lo spettro della discussione e della ricostruzione storica della vita attorno al lago di Nemi.

II. Classificazione delle acque nemorensi

1 | Mappa distributiva con i principali contesti archeologici di epoca romana e medievale nel contesto nemorense (elaborazione grafica E. Dal Bello).

Osservando la mappa topografica di Nemi, il lago e la sua massa d’acqua costituiscono il primo indicatore su cui soffermare l’attenzione [Fig. 1]. Come dimostrato da studi recenti, si tratta di un’acqua dolce sia di falda che pluviale, raccolta nel cratere spento di uno dei vulcani pertinenti alla caldera dei Monti Albani (Chondrogianni et all. 1996).

L’acqua del lago, che è quindi classificabile come oligominerale, presenta però alte concentrazioni di fosforo e di nitrato, da imputare probabilmente a scarichi impropri, nonché alcune emissioni di CO2 non elevate, ma per le quali si rende necessario un periodico controllo: la presenza di anidride carbonica è stata collegata all’acquifero geotermale di origine vulcanica dei Colli Albani, posto a una certa profondità.

Già in età repubblicana il livello fu regimentato mediante la costruzione di un emissario sul lato sud-occidentale del lago [Fig. 1, n. 4], a protezione dell’area sacra sviluppata a nord [Fig. 1, n. 1]: tale infrastruttura non serviva solo come strumento di controllo del ‘troppo pieno’ ma anche come sistema di emungimento delle acque di falda verso la Valle di Ariccia, in continuo movimento, garantendo quindi un costante livello basso dell’elemento idrico nel lago (Castellani et all. 2003; Placidi 2010). Si tratta di una infrastruttura straordinaria, frutto di un bagaglio conoscitivo ampio (per altri esempi arcaici, vedi i contributi in Bianchi, D’Acunto 2020), che fu restaurata e ripristinata nel 1928 da Guido Ucelli per svuotare in parte il lago al fine di riportare in luce i due scafi affondati.

In tempi recenti il volume lacustre è sensibilmente diminuito a causa di lunghi periodi di siccità, da imputare al cambiamento climatico in corso: oggi raggiunge una profondità che varia dai 17 ai 32 m coprendo un areale di circa 1,8 km2. La diminuzione media della massa d’acqua ha posto in evidenza i resti di banchine lignee di epoca romana presenti sul lato meridionale, che sono quindi esposte a un inevitabile degrado e che necessiterebbero di un urgente intervento di protezione.

Preme però sottolineare che in epoca antica il lago dovette essere alimentato anche da alcune sorgenti. Già nella descrizione di Strabone dedicata al bosco di Diana e al suo santuario si menzionano alcune polle che riversavano acqua nel bacino lacustre:

[…] τὰς μὲν οὖν πηγὰς ὁρᾶν ἔστιν, ἐξ ὧν ἡ λίμνη πληροῦται: τούτων δ᾽ἐστὶν ἡ Ἠγερία καλουμένη, δαίμονός τινος ἐπώνυμος: αἱ δ᾽ ἀπορρύσεις ἐνταῦθα μὲν ἄδηλοί εἰσιν, ἔξω δὲ δείκνυνται πόρρω πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀνέχουσαι (Str. V, 3, 12).

Si possono dunque vedere le fonti da cui è alimentato il lago, fra le quali ce n’è una chiamata Egeria, eponimo di una qualche divinità; non si vedono gli emissari del lago, che sono invece visibili lontano rispetto al luogo in cui vengono in superficie.

La sorgente di Egeria, la ninfa che a Nemi aveva trovato sollievo dalle sue pene d’amore dopo la morte del compagno Numa e che per questo fu tramutata in fonte perenne da Diana, non può essere riconosciuta con certezza nella odierna sorgente omonima detta anche delle Facciate di Nemi, posta a est (Castellani et all. 2003, 82).

Inoltre, agli inizi del Novecento Lucia Morpurgo, in una efficace sintesi storico-archeologica e paesaggistica del lago di Nemi (Morpurgo 1903), ricordava la presenza di una ricca sorgente magnesiaca a settentrione, di cui offrì la fotografia qui riprodotta [Fig. 2]. Su di essa al momento non si hanno dati precisi e non si può escludere che sia stata incanalata in possedimenti privati o che si sia esaurita, come spesso accade. Tuttavia, sarà fondamentale approfondire il problema in quanto, se effettivamente caratterizzata da una percentuale rilevante di sali di magnesio disciolti, la fonte potrebbe essere stata utilizzata per finalità curative fin dall’antichità. È noto, infatti, che il potere terapeutico delle acque magnesiache (come i Sali di Glauber) si applica a chi soffre di problemi dell’apparato gastro-intestinale, per rilassare i muscoli e il sistema nervoso, ma anche per prevenire problemi cardio-vascolari. Può essere efficace altresì per problemi alle ossa e ai denti, nonché per favorire l’attenuazione dei dolori premestruali.

2 | Foto del primo Novecento della sorgente magnesiaca segnalata da Lucia Morpurgo (Archivio Fotografico Nazionale, Collezione Dir. Generale Antichità e Belle Arti, n. 6742).

Inoltre, nel Quattrocento, in occasione delle prime perlustrazioni lacustri dirette da Leon Battista Alberti alla ricerca delle navi romane, venivano segnalate sorgenti che alimentavano i mulini sul versante occidentale del lago: lo stesso Alberti ipotizzò che potessero essere in parte impiegate per addurre acqua in alcune tubature idriche a servizio di una delle due navi, che erano state trovate nel lago “lunghe due cubiti e ben massicce, le quali erano attaccate l’una all’altra, ed atte a gire molto in lungo” (Alberti 1546, lib. V, c. 12; la testimonianza è riportata anche da Barnabei 1895, 363). Di una sorgente lacustre faceva menzione pure Vittorio Malfatti, che la localizzava presso la prua della seconda nave (Malfatti 1895, 473: Fig. 1, n. 7), senza peraltro fornire ulteriori informazioni né caratterizzazioni chimico-fisiche. D’altra parte, fino agli inizi del Novecento erano in funzione numerosi mulini alimentati da fonti convogliate nell’Acquedotto delle Mole: oggi se ne possono notare alcune tracce seguendo il Sentiero degli Acquedotti, che da Genzano conduce a Nemi, altre sono ravvisabili percorrendo un altro sentiero di recente proposto, frutto di una tesi di laurea discussa in Iuav nel marzo 2025 (vedi in questo volume il contributo di Bresolin, Colombaro, Dal Bello).

Il contesto nemorense, intendendo quindi il lago e lo spazio circostante emerso, era ed è ricco di acque sorgive, le quali da un lato hanno costituito l’elemento essenziale per lo sviluppo del bosco, dall’altro furono plausibilmente il medium per garantire l’insieme di attività praticate dagli abitanti e dai fedeli in epoca antica. Infatti, l’acqua dolce oligominerale serviva per le azioni quotidiane di pulizia dei locali in tutti i contesti presenti, nonché per la preparazione dei pasti entro le ville, mentre l’acqua delle sorgenti poteva prestarsi anche ad altri usi: gli scavi condotti nel Ninfeo di Caligola hanno chiarito che una sorgente, che piacerebbe poter identificare con quella della Ninfa Egeria, ma di cui oggi nulla si sa, venne fatta confluire nella vasca, quest’ultima sovrapposta a un precedente bacino circolare di epoca tardorepubblicana (Ghini, Diosono 2013, 234-236). Di certo, quest’acqua non poteva essere usata per usi profani (Bassani c.s. a), mentre non si può escludere che la o le sorgenti che alimentavano i vani a ovest del santuario, interpretati come locali termali, potessero servire per pratiche curative: i numerosi ex voto fittili di epoca tardo-repubblicana, trovati negli scavi ottocenteschi e dispersi in Europa (Bragg 1993), potrebbero avvalorare tale ipotesi.

Infine, le acque potevano servire come elemento di raccordo fra le pratiche votive nel santuario e quelle svolte nel lago, come lascia supporre il deposito di lucerne rinvenute nel settore nord dello specchio lacustre (Diosono, Cinaglia 2016).

III. Per un censimento delle strutture e delle infrastrutture idriche nel contesto nemorense

Classificare le acque porta quindi la conseguente necessità di catalogare gli impianti nei quali esse erano presenti: il censimento degli apprestamenti per la gestione idrica in epoca antica costituisce quindi il secondo ambito della ricerca, ma la documentazione è al momento sufficiente solo per alcuni siti. Se ne fornisce di seguito un primo elenco in senso orario, da ovest a est.

III.1 Settore ovest

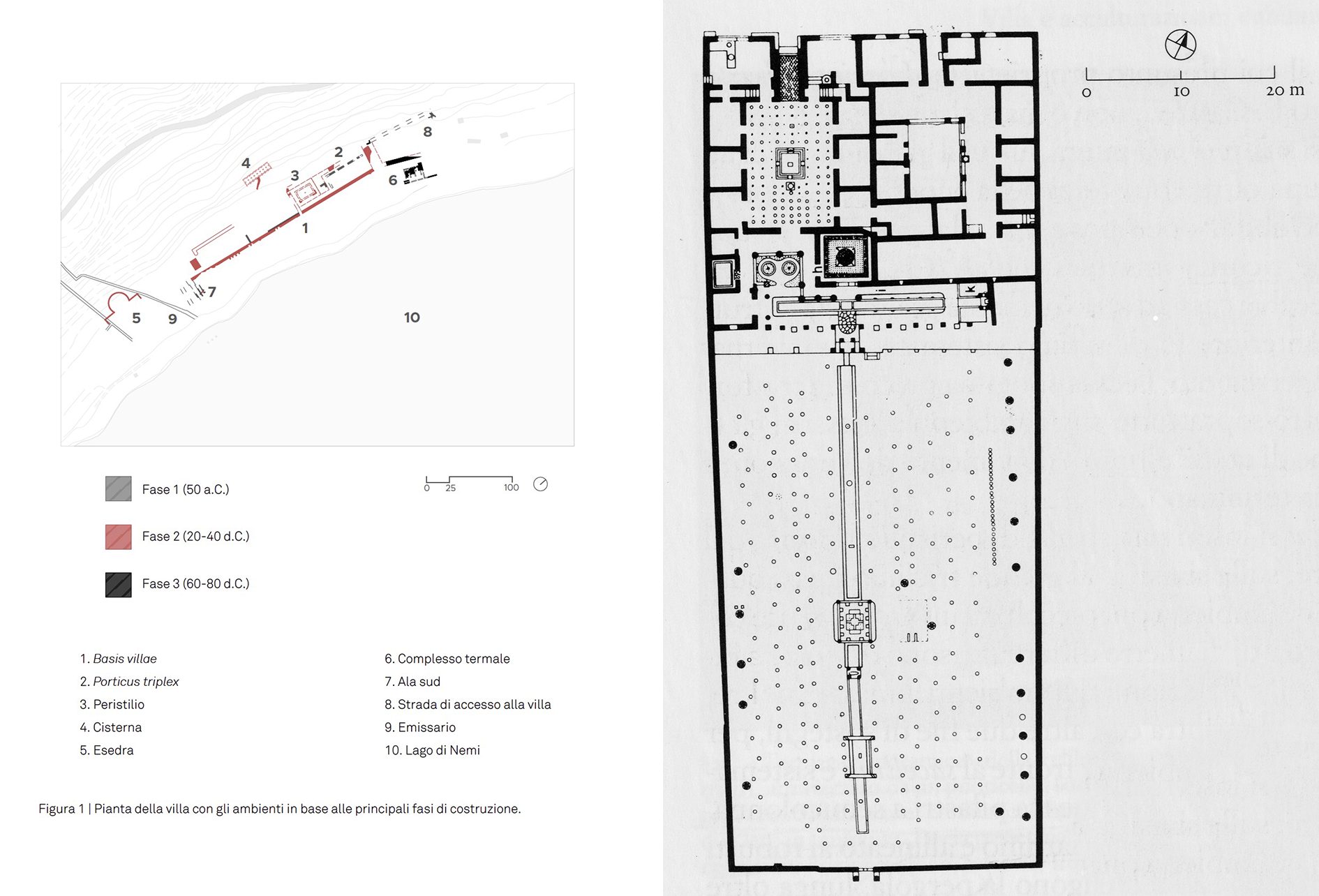

Nel settore ovest del lago, oltre all’emissario ben studiato e in parte percorribile grazie ai lavori di sistemazione operati dalla Soprintendenza (Castellani et all. 2003; Placidi 2010), sorgeva la villa appartenuta in una prima fase a Cesare e in una seconda fase a Caligola, che venne utilizzata dai membri della corte imperiale tra il 60 e l’80 d.C. e in età adrianea [Fig. 1, n. 6]; caduta in disuso, fu frequentata in epoca altomedievale (VI-VII secolo d.C.) per impiantarvi una necropoli e successivamente fu utilizzata come cava di materiali da costruzione (Moltesen, Pulsen 2010 e 2020).

Durante la fase tardorepubblicana e imperiale, al suo interno erano stati previsti diversi impianti idraulici e strutture per l’acqua [Fig. 3]. Da sud-ovest, una grande esedra-ninfeo (21 m di diametro e 15 m di altezza) era collocata tra i due canali dell’emissario ad un’altitudine maggiore rispetto al piano della villa: rivolta verso il lago, essa viene datata all’età tardo-neroniana e potrebbe aver ospitato acqua e fungere quindi da ninfeo, ma non sono state trovate tracce di un bacino [Fig. 3, n. 8]. Tuttavia, davanti ad essa correva un canale largo circa 1 m e pertanto il suo utilizzo come possibile ‘mostra d’acqua’ non può essere esclusa. Più oltre, lungo la fronte del lago, la villa si sviluppava su di una lunga basis villae con nicchie e pilastri, sopra cui correva un canale di raccolta d’acqua; sul retro della villa, a circa 110 m dalla riva, era stata costruita anche una cisterna (con capacità pari a circa 1500 m3) avente un canale di servizio verso gli ambienti della residenza (Moltesen, Pulsen 2010, 53-54: [Fig. 3, n. 7]). Si ritiene che essa fosse alimentata da un acquedotto, ma i dati probativi sono scarsi.

3 | Planimetria della villa di Cesare e Caligola in loc. Santa Maria, Nemi (elaborazione grafica M. Bresolin).

4 | Planimetria della Domus di D. Octavius Quartio, Reg. II.2.2-4, Pompei (da Zanker 1993, 161, fig. 80).

Maggiormente chiare sono invece le informazioni ottenute dagli scavi nordici nel settore meridionale [Fig. 3, n. 5], dove attorno a un giardino scorreva un lungo canale (4,3x63 m di lunghezza, 1 m di profondità, sempre di seconda fase giulio-claudia): si ritiene che qui confluisse acqua prelevata da una sorgente nella roccia, su cui si appoggiava con il lato ovest, oppure da un condotto derivante dalla cisterna 7. Tale ipotesi appare poco plausibile, dal momento che, se così fosse, la riserva nella cisterna si sarebbe esaurita rapidamente e non avrebbe costituito la quantità idrica necessaria ai tanti utilizzi quotidiani. In ogni caso, data l’estensione del canale lungo il giardino, si è pensato a una sua funzione evocativo-cultuale: una sorta di ‘Nilo artificiale’ connesso al culto di Iside (Guldager Bilde 2005, 203), cui Caligola era devoto e che ebbe una reale attestazione nel contesto santuariale. Tale ipotesi è a mio avviso verisimile. Qualcosa di simile è stato proposto da Paul Zanker nel caso dei due canali presenti nella villa in miniatura a Pompei (Zanker 1993, 160-172): la domus, accessibile da Via dell’Abbondanza (II, 2, 2.4 a Pompei) e appartenuta nell’ultima fase a tale D. Octavius Quartio, presentava ben due canali connessi a un sacello in onore di Diana-Iside (Bassani 2008, 128-132 e 174-175), quest’ultima evocata anche negli ambienti interni e nel giardino tramite pitture, oggetti mobili e un’iscrizione [Fig. 4]. Nel caso della Villa di Nemi al lungo canale dovevano comunque essere connessi i vani residenziali riscaldati mediante immissione di aria calda entro tubuli lungo le pareti, tra i quali quello centrale era provvisto di una vasca più volte rimaneggiata (all’epoca flavia si data un rivestimento in lastre di marmo).

Nel settore settentrionale della residenza va infine menzionata la presenza di un impianto termale a esclusivo utilizzo degli ospiti della villa, datato alla seconda metà del I secolo d.C. con rifacimenti in epoca adrianea (Viitanen 2003: [Fig. 3, n. 2]): la presenza di un sistema di carico e scarico dell’acqua e di un ipocausto nel vano 5 confermano tale destinazione e in particolare è plausibile pensare che il vano 2, più ampio, fosse destinato al bagno freddo, mentre i locali 3-4 potrebbero aver svolto, a titolo ipotetico, la funzione di calidarium-tepidarium.

III.2 Settore nord

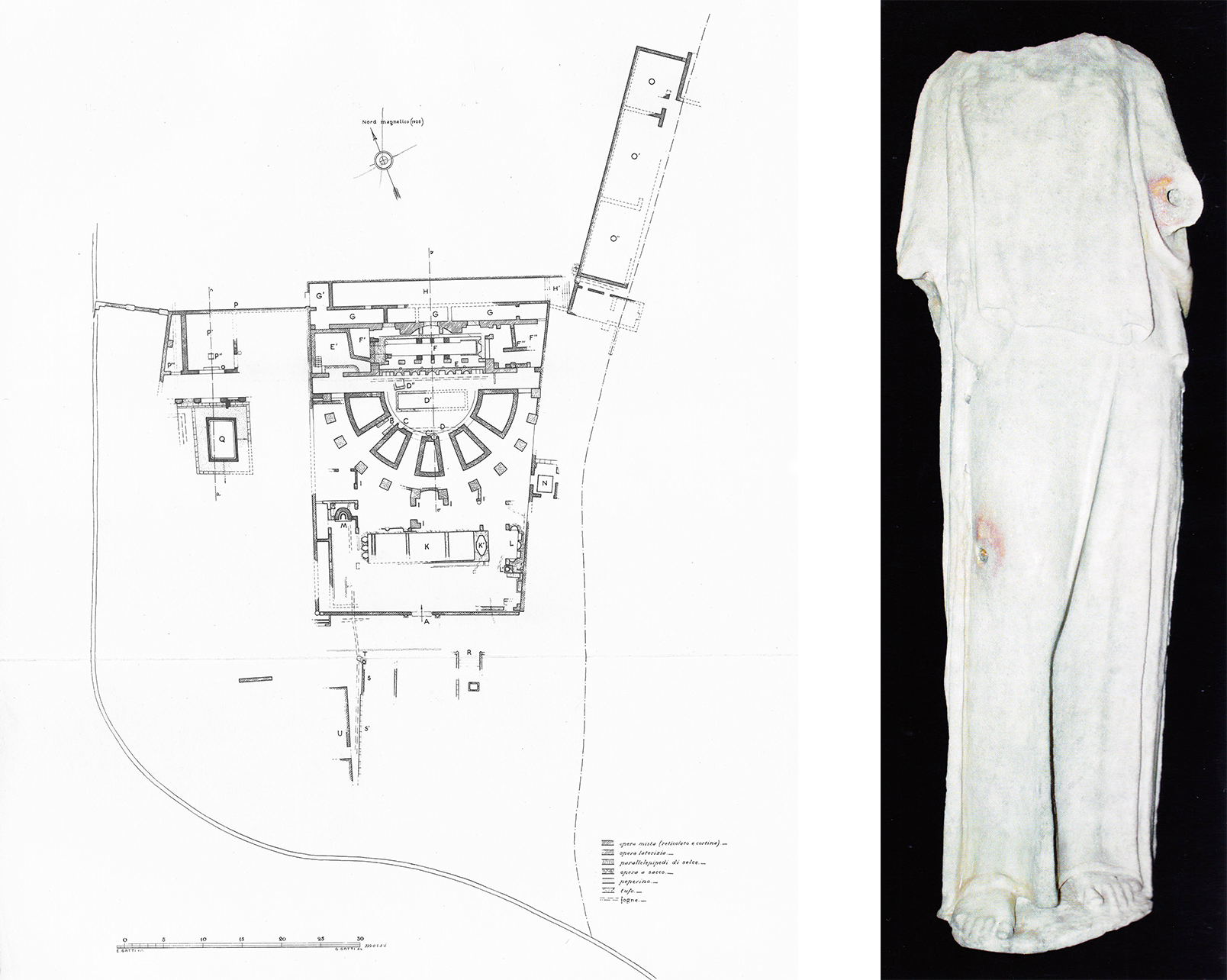

Il lato settentrionale del lago ospitava diversi edifici legati al culto di Diana e anche qui l’acqua e le acque occupavano un posto di rilievo [Fig. 1, n. 1]. Gli scavi degli anni Venti del Novecento hanno evidenziato la presenza di un teatro [Fig. 5] che venne subito reinterrato ma di cui fornì un resoconto Lucia Morpurgo (Morpurgo 1931, 239-258); di recente, esso è stato oggetto di un approfondimento proprio in relazione alle acque da parte di Paolo Braconi (Braconi 2013).

L’edificio, presente già nella fase tardorepubblicana (come si ricava dalla nota iscrizione commemorativa trovata in frammenti nel teatro stesso che attesta un restauro effettuato per conto di Volusia Cornelia nel I secolo d.C.: Coarelli 1987, 180-183), aveva la cavea affacciata verso il lago (diam. 28 m) e la scena a monte. Durante il principato di Caligola furono compiuti interventi di ristrutturazione attestati da bolli su fistulae aquariae della stessa Volusia e di Darius Rex (Leone 2000). Come ha ben evidenziato Paolo Braconi, in questa seconda fase vennero predisposti vari bacini e strutture per l’acqua, segno di una valenza più che ornamentale di tale risorsa nel comparto settentrionale.

5 | Planimetria degli scavi compiuti da E. Gatti del teatro di Nemi (da Morpurgo 1931, tav. IV).

6 | Foto di una statuetta femminile acefala raffigurante una fanciulla portatrice d'acqua, dagli scavi di E. Gatti al teatro di Nemi (da Filser 2013, 355).

Osservando la planimetria pubblicata dalla Morpurgo, prima dell’ingresso principale A si rinvenne un locale R con pavimento in cocciopesto, provvisto di una vaschetta rivestita della stessa malta. Un’altra vaschetta si trovava all’ingresso laterale est del teatro, corrispondente al locale N: non si può escludere che in entrambi i casi esse costituissero dei dispositivi per il lavaggio dei piedi da parte di coloro che assistevano alle cerimonie. Entrando nell’edificio per spettacoli, a sinistra, dietro la cavea, vi era poi un grande bacino rettangolare K, le cui pareti erano intonacate di azzurro e provvisto di tre olle nella muratura a sacco della parete occidentale; il lato est era invece chiuso da una vasca ottagonale K’ (2,45x1,25 m), a sua volta prossima a un ninfeo L. Quest’ultimo è riconoscibile dalle nicchie rettangolari e semicircolari e da una ulteriore nicchia L’, da cui fuoriuscivano getti d’acqua serviti da fistulae recanti i nomi di Volusia e Darius Rex.

Ancora, l’acqua doveva essere presente sia nel locale absidato M, situato a ovest del bacino K, con pareti in marmo e altre fistulae aquariae sotto il pavimento lastricato, sia sul lato più occidentale del teatro: all’esterno, il locale Q aveva al centro una vasca rettangolare ed era aperto su un secondo piccolo recesso provvisto di una vaschetta per una fontanella, servita da fistula a cono per generare uno zampillo P’. Entrambe le vasche avevano una profondità di 0,8 m. Infine, l’acqua era protagonista anche dentro lo spazio teatrale: il pulpito del palcoscenico era stato adattato a ninfeo, con nicchie decorate da pietra pomice per riprodurre l’interno di piccole grotte e un grande bacino idrico rettangolare D, previsto nell’orchestra, con pareti azzurre in cocciopesto (8,7x1,95 m, prof. 0,8 m).

Secondo la lettura di Morpurgo e poi di Braconi, l’insieme di tali apprestamenti era funzionale allo svolgimento di rituali e di pratiche celebrative connesse a rappresentazioni sacre, in particolare per gli spettacoli legati al culto isiaco. Tale ipotesi è sostenuta sia da iscrizioni (in particolare da CIL XIV, 2216, con l’elenco degli oggetti preziosi deposti nei fana di Bubastide e Iside), sia da manufatti legati al culto della dea trovati nello spazio teatrale. Tra questi, interessante è la statuetta di fanciulla in marmo bianco, acefala, con funzione di portatrice di acqua, che doveva recare nella mano destra un’oinochoe appoggiata alla coscia destra (Filser 2013: [Fig. 6]). Potrebbe appartenere al medesimo tipo anche un’altra statuetta femminile in marmo grechetto, in posizione analoga, recuperata parimenti nell’area del teatro e interpretabile come una idrofora (Morpurgo 1931, 265-266, tav. IX). A est del teatro, in occasione dei medesimi scavi, sono stati trovati alcuni locali allineati rispetto a uno spazio scoperto, segnati in pianta con le lettere O, O’, O’’ [Fig. 5]: in base alla pianta elaborata da E. Gatti e poi pubblicata dalla Morpurgo, essi sembrano allineati e accessibili da est, forse da un’area scoperta, e presentano i lati corti di circa 6 m e quelli lunghi di misure variabili (O misura circa 6x8 m; O’ circa 6x15 m; O’’ circa 6x10 m). Al loro interno furono trovate alcune suspensurae, peraltro mal descritte, ed è quindi probabile che essi facessero parte di un settore riscaldato forse termale, per il quale la presenza dell’acqua doveva essere imprescindibile. Osservando la [Fig. 7, T], il loro diverso orientamento rispetto al teatro e, viceversa, il loro allineamento al settore del santuario, potrebbe suggerire, come già a Morpurgo, che queste stanze balneari risalgano alla fase tardorepubblicana durante la quale vi fu un ampliamento dello spazio sacro, che comportò la realizzazione delle terrazze con le celle donarie, nonché alcuni locali, forse per i sacerdoti o comunque per le attività sacre [Fig. 7, F].

7 | Planimetria degli edifici presenti nell’area del santuario di Diana a Nemi. In senso antiorario dal basso: A, Terrazza inferiore; B, Nicchioni; R, Colonnato in opera incerta e mista; V, Ninfeo; M, Celle donarie; K, Tempio di Diana; U, cd. Case dei sacerdoti; T, Ambienti termali/impianto curativo?; S, Teatro (Diosono 2020, 24, fig. 2.7).

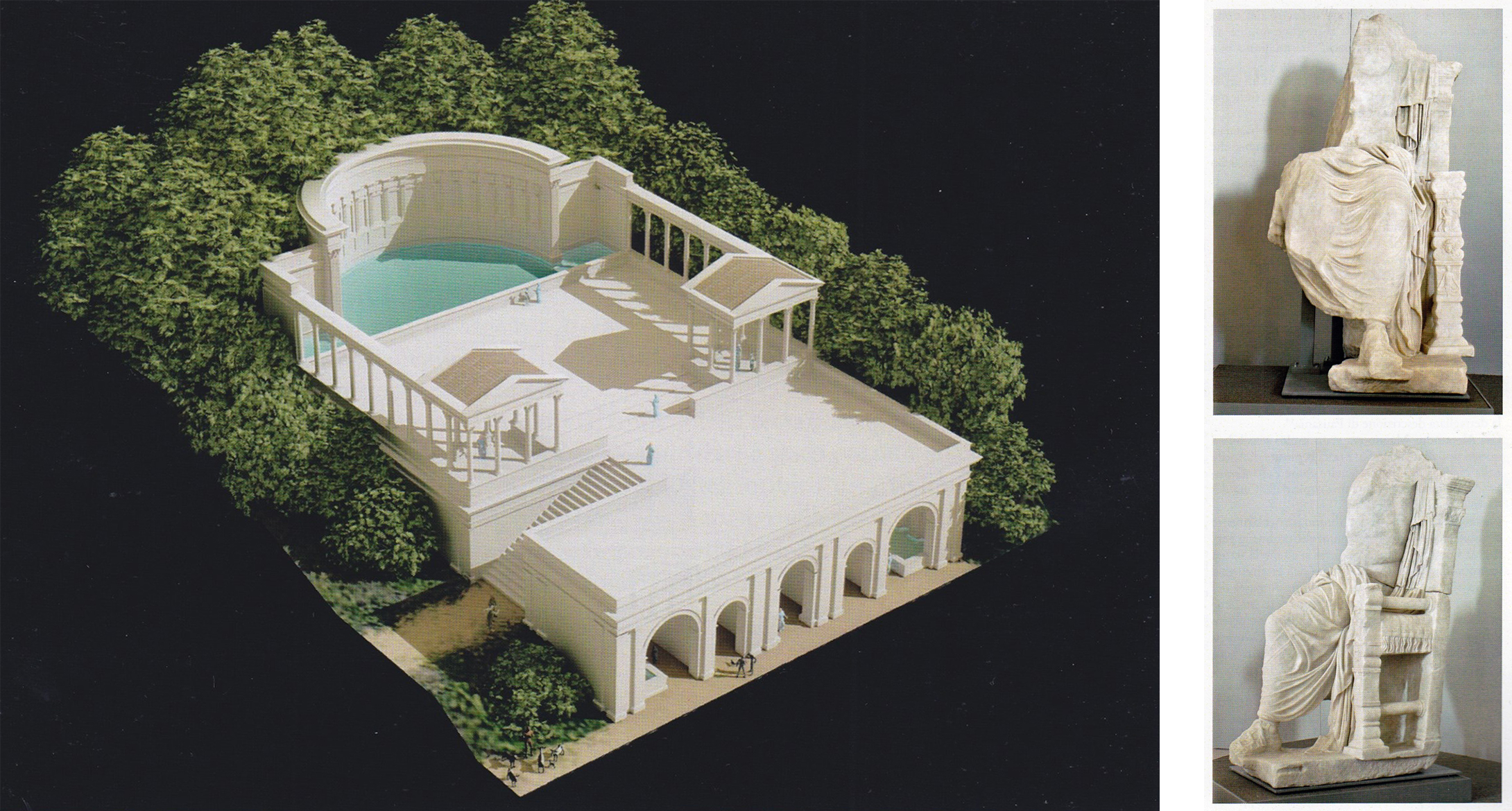

Per concludere il censimento degli apprestamenti legati all’acqua nel settore nord del lago, va ricordato il Ninfeo monumentale scavato di recente e oggetto di numerosi approfondimenti (Braconi et all. 2014; da ultima, con rimandi, Diosono 2024). Il grande edificio fu costruito nel corso dei quattro anni del principato di Caligola sulla terrazza più alta, sopra quella in cui sorgeva il tempio K [Fig. 1, 2 e Fig. 7, V]: come è stato rimarcato, tale opera va analizzata e interpretata entro un progetto architettonico unitario, paesaggistico e propagandistico accuratamente studiato per mettere in relazione la villa fatta ristrutturare da Caligola (e soprattutto la grande esedra-ninfeo di cui si è detto in precedenza), i grandi scafi e il complesso sacro a nord. La costruzione fu articolata in terrazze e si concludeva con una quinta architettonica a nicchie affacciate su un bacino, quest’ultimo destinato esclusivamente alla contemplazione e al godimento dell’acqua e non certo al bagno: la vasca fu posizionata sopra una precedente costruzione circolare tardorepubblicana servita da una sorgente, come si è ricordato più sopra, e non poteva essere accessibile per bagni che l’avrebbero profanata. Non è possibile al momento collegare la sorgente che alimentava gli edifici di questo settore settentrionale (in particolare la fontana tardorepubblicana e il Ninfeo di Caligola) con la sorgente magnesiaca di cui si è parlato in precedenza [Fig. 2]: la portata davvero consistente di quella fonte, come si evince dalla fotografia di inizio Novecento, potrebbe suggerire comunque un suo sfruttamento per un grande impianto idrico, che allietava, anche con il ribollire della sorgente, la permanenza sulle sponde dello Specchio di Diana.

III.3 Settore est

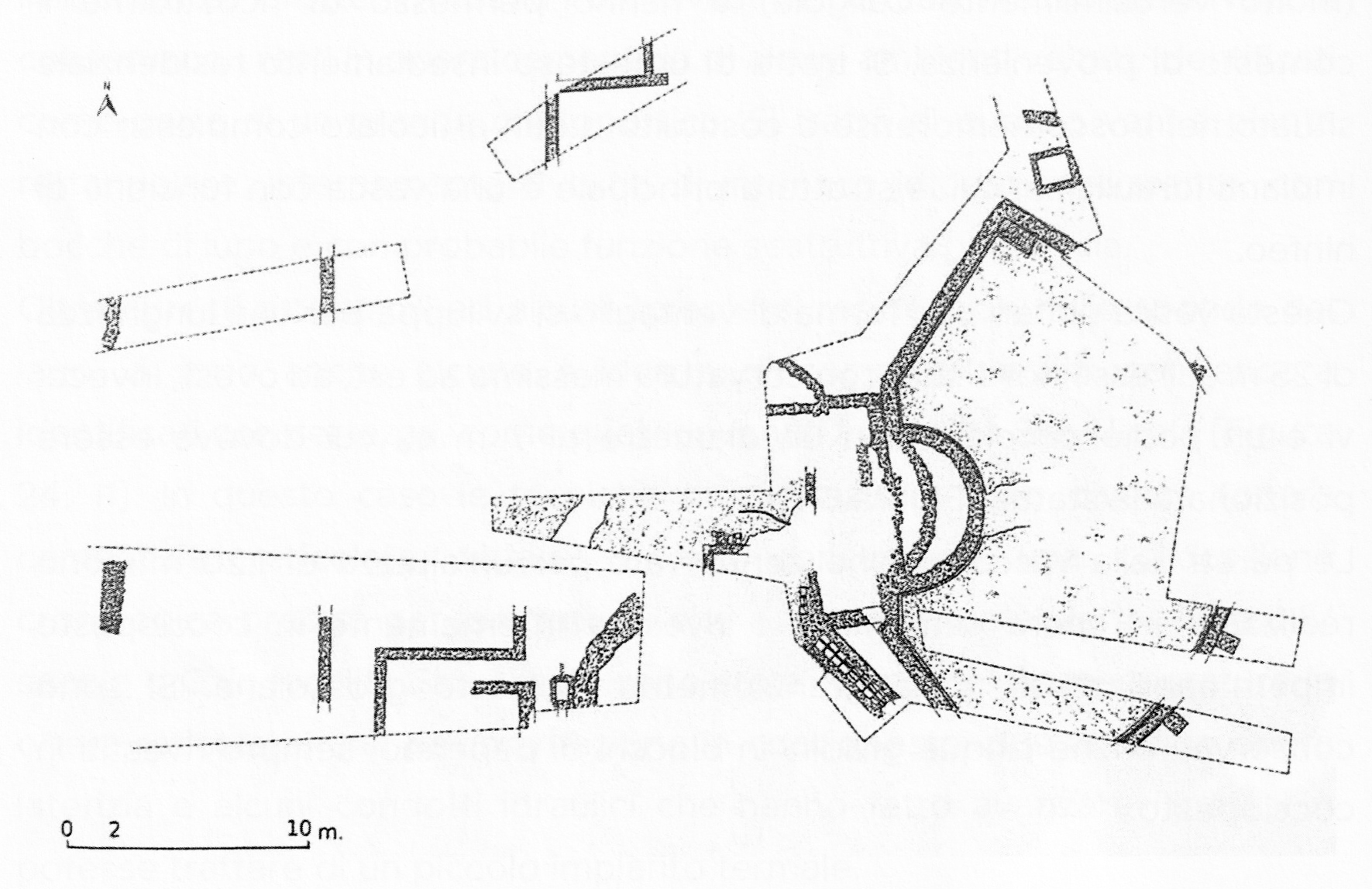

8 | Planimetria della villa romana in loc. La Cavalleria, Nemi (Museo delle Navi romane di Nemi).

A testimonianza della centralità delle fonti e dell’acqua nel contesto nemorense, occorre ricordare che nel lato orientale del lago sorgevano altri complessi edilizi dotati di impianti idrici (Ghini 2013a). In particolare, in loc. San Nicola è emersa parte di complesso di probabile natura residenziale che era provvisto di un impianto termale: la villa si data dal I secolo a.C. fino al IV secolo d.C. [Fig. 1, n. 10], mentre poco più a sud, in loc. La Cavalleria è stata scoperta una seconda residenza che dovette appartenere a proprietari di alto rango a partire dall’epoca tardorepubblicana, di cui al momento non è stata pubblicata la planimetria [Fig. 1, n. 3 e Fig. 8]. Non si esclude che entrambe le residenze siano state poi inglobate nei possedimenti imperiali, con rifacimenti fra il I-II secolo d.C., ed è probabilmente alla prima età imperiale che va datato un grande ninfeo scoperto nella villa in loc. La Cavalleria [Fig. 9].

9 |Disegno ricostruttivo del Ninfeo di Caligola al di sopra del santuario di Diana a Nemi (da Ghini, Diosono 2013, 236, fig. 5).

10 | Foto frontale e laterale del frammento della statua maschile in trono, forse raffigurante Caligola, dal ninfeo della villa romana in loc. La Cavalleria, Nemi (Ghini 2013b, 343).

Il ninfeo era costituito da una vasca a forma di semicerchio allungato (o, secondo Giuseppina Ghini, di cavea teatrale-ventaglio: lungh. dell’arco 25 m), rivestita in cocciopesto per fini impermeabilizzanti e provvista di una fila di colonne in marmo sopra un basamento. Sul fondo campeggiava un podio entro cui fu collocata una statua monumentale in marmo di un personaggio maschile, secondo il tipo dello Zeus seduto in trono, che è forse da indentificare con lo stesso Caligola (Ghini, Palladino, Rossi 2016, 108-110: [Fig. 10]). La struttura doveva essere rivestita di marmi policromi, tessere vitree ed elementi utili a riprodurre l’interno di una grotta (pomici, murici e conchiglie) e a enfatizzare con il riverbero dell’acqua sulle pareti la figura in trono (vedi Ghini 2013, in particolare 214-215).

La grande struttura necessitava pertanto, come gli altri apprestamenti idraulici ivi scoperti, di una grandissima quantità d’acqua: non a caso qui rimangono le tracce di numerosi cunicoli idrici scavati nel tufo e riconducibili ad acquedotti, in particolare a quello delle Mole (II secolo d.C.: Lenzi 2000). Sopralluoghi e studi speleologici hanno evidenziato la presenza di numerose sorgenti, attualmente con scarsa portata d’acqua (da 2 a 10/litri al secondo) da imputare all’odierno prelievo tramite pozzi e captazione, le quali, però, in età antica, dovevano essere abbondanti: esse, o incanalate oppure lasciate libere nel bosco di Diana, contribuivano a creare un paesaggio di forte impatto emotivo e dalle forti suggestioni, come ricordava Strabone.

Per concludere, in epoca medievale nel settore orientale del lago sorsero due contesti sacri dedicati a santi legati all’acqua [Fig. 1, nn. 10-11]. Sotto il borgo di Nemi, lungo la pendice che scivola nel lago, all’interno di una grotta fu costruito l’Eremo di San Michele Arcangelo, risalente al XII secolo, che era collegato a una precedente chiesa dedicata a San Nicola di epoca altomedievale (VI secolo: Castellani et all. 2003; per una sintesi: Nemora s.d.). Alcune delle nicchie ricavate nella roccia presentano affreschi con le immagini di San Michele e di altri soggetti cristiani (San Pietro, la Madonna), mentre l’altare sembra formato da elementi architettonici di reimpiego sottratti dai contigui contesti archeologici (colonnine con capitelli ionici e corinzi, una lastra di marmo forse pertinente a un sarcofago, etc.). La presenza di San Michele, qui come in altri contesti, è notoriamente connessa alla sua funzione di santo guaritore che proprio mediante l’acqua di sorgente esercitava il proselitismo: nel Gargano la tipologia delle attestazioni e del culto trova raffronti interessanti in molti altri siti del Mediterraneo, nei quali spesso la figura del santo si pone come punto di intersezione fra culti pagani e nuovo credo cristiano (Carnevale 2024). Pertanto, la presenza di San Michele anche a Nemi apre a interessanti prospettive di approfondimento per gli studi futuri, utili a riflettere su temi di continuità, discontinuità e ri-semantizzazione di elementi naturali nelle pratiche religiose presenti attorno allo Specchio di Diana.

IV. Spunti di riflessione

Alla luce della panoramica proposta, le prossime attività di ricerca richiederanno opportuni approfondimenti e verifiche in situ in merito alle sorgenti attestate, per le quali sarebbe interessante prevedere anche analisi chimico-fisiche per classificarne la natura su base scientifica. A tal fine utilissimi spunti potranno venire da un confronto con chi vive e lavora attorno al lago, ovvero con chi custodisce la memoria di elementi del paesaggio oggi scomparsi, ma radicati nella coscienza collettiva in quanto marcatori dell’ambiente naturale.

L’indagine sui tipi di acque potrà forse contribuire a comprendere con maggiore dettaglio le dinamiche di vita e di culto che si svilupparono nei diversi contesti sorti attorno allo Specchio di Diana: nelle ville, nel santuario e pure nell’Eremo di San Michele. In particolare, potrà essere approfondita la connessione fra il tipo di acque e il culto di Diana, patrona anche di sorgenti termo-minerali in vari contesti del Mediterraneo antico (Bassani c.s. b), la quale proprio a Nemi potrebbe essere stata chiamata a tutelare la salute dei fedeli attraverso la presenza della sorgente di Egeria e di altre fonti salutifere, come quella magnesiaca. In tal senso potranno essere rianalizzati anche gli ex voto anatomici trovati sia negli strati di cenere davanti al tempio, sia nelle cd. favissae nell’angolo meridionale della terrazza durante gli scavi ottocenteschi (Blagg 1993, con rimandi specifici): si tratta di trentasei teste femminili, ventritré teste maschili e altre dodici non riconoscibili, a cui si aggiungono fittili che riproducono altre parti del corpo (piedi, gambe, mani) nonché genitali sia maschili che femminili. Non mancano nemmeno riproduzioni di infanti, dei quali già Frazer nella sua terza edizione del Ramo d’oro (Frazer 19113, voll. 3-4) sottolineava l’importanza in quanto indicatori della funzione di Diana come patrocinatrice delle nascite e della procreazione umana.

Infine, occorre concludere sottolineando che solo una prospettiva ampia di studio delle acque nemorensi consentirà di allagare lo sguardo per comprendere continuità e trasformazioni nel rapporto umano con l’elemento idrico anche dopo l’evo antico. La ricerca, necessariamente interdisciplinare, dovrà infatti estendersi a considerare sia le dinamiche cultuali e gli spazi per il culto micaelico a Nemi, sia l’impiego dell’acqua nelle attività quotidiane: un possibile focus potrà essere dedicato allo studio dello sfruttamento della forza motrice delle sorgenti, che fecero muovere le ruote dei mulini in epoca moderna e di cui la cartografia storica potrebbe documentare interessanti elementi di conoscenza. Lo spettro informativo che si profila è dunque molto ampio e potrà essere utile ad aggiungere un ulteriore tassello al mosaico sfaccettato del contesto nemorense.

Riferimenti bibliografici

- Bassani 2008

M. Bassani, Sacraria. Ambienti e piccoli edifici per il culto domestico in area vesuviana, Roma 2008. - Bassani c.s. a

M. Bassani, Ninfei alle sorgenti termominerali: alcune riflessioni sui casi nel Lazio e in altre regioni, in A. Russo, R. Alteri, A. De Cristofaro (a cura di), “Né spelunca o caverna è fra gli sassi...”. Ninfei antichi e moderni a Roma e nel Lazio. Archeologia e fortuna di uno spazio polisemico. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 13-15 dicembre 2023), Roma-Bristol 2025, 421-436. - Bassani c.s. b

M. Bassani, Adriatico salutifero, 1. Archeologia del termalismo al Fons Timavi e al Fons Aponi, Roma-Bristol c.s. - Bassani, Toson 2023

M. Bassani, C. Toson (a cura di), Guerra, archeologia e memoria. Le Navi di Nemi, “La Rivista di Engramma” 203 (giugno 2023), 7-14. - Bassani, Madricardo, Petrizzo 2024

M. Bassani, F. Madricardo, A. Petrizzo, Il lago di Nemi e le sue rive. Indagini non invasive e prospettive di ricerca, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), 75-81. - Barnabei 1895

F. Barnabei, III. Nemi. Delle antichità scoperte nel fondo del lago, “Notizie degli Scavi di Antichità” (1895), 361-396. - Bianchi, D’Acunto 2020

E. Bianchi, M. D’Acunto (a cura di), Opere di regimentazione delle acque in età arcaica. Roma, Grecia e Magna Grecia, Etruria e mondo italico, Roma 2020. - Blagg 1993

T.F.C. Blagg, Le mobilier archéologique du sanctuaire de Diane Nemorensis, in O. De Cazanove, J. Scheid (éds.), Les bois sacrés. Atti del Convegno internazionale (Naples 1989), Naples 1993, 103-109. - Bonino 2003

M. Bonino, Un sogno ellenistico: le navi di Nemi, Nemi-Pisa 2003. - Bonino 2013

M. Bonino, Alcune note sull’architettura e sulla tecnica costruttiva delle navi di Nemi e dei loro edifici, in Ghini 2013, 115-124. - Braconi 2013

P. Braconi, Il teatro e l’acqua di Caligola, in Ghini 2013, 237-240. - Braconi, Diosono 2012

P. Braconi, F. Diosono, Il ninfeo di Caligola nel santuario di Nemi e il controllo delle acque del lago, “Forma Urbis” 17/12 (2012), 40-43. - Braconi et all. 2014

P. Braconi, F. Coarelli, F. Diosono, G. Ghini (a cura di), Il Santuario di Diana a Nemi: le terrazze e il ninfeo. Scavi 1989-2009, Roma 2014. - Brandt et al. 2000

J.R. Brandt, A.-M.L. Touati, J. Zahle (eds.), Nemi-Status Quo. Recent research at Nemi and the sanctuary of Diana. Recent research at Nemi and the sanctuary of Diana. Acts of a seminar held at the Accademia di Danimarca (October 2-3 1997), Rome 2000. - Carnevale 2024

L. Carnevale, Di selve e di rocce, di acque e di animali. Proposte di (ri)lettura del “fenomeno” micaelico garganico, in F. Carta, R. Michetti, C. Noce (a cura di), Sacra Silva. Bosco e dimensione religiosa tra tardoantico e altomedioevo, Roma 2024, 233-253. - Castellani et all. 2003

V. Castellani, V. Caloi, T. Dobosz, C. Galeazzi, S. Galeazzi, C. Germani, L’emissario del lago di Nemi. Indagine topografico-strutturale, “Opera ipogea” 2-3 (2003), 2-245. - Centanni 2024

M. Centanni, Oreste e Ifigenia, dalla Tauride a Nemi, e da Nemi a Roma, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), 19-24. - Centanni, De Angelis, Pallottino 2024

M. Centanni, D. De Angelis, E. Pallottino (a cura di), Le navi di Nemi. Luoghi e memorie al futuro, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), Serie ‘Conservazione e restauro’. - Chondrogianni et all. 1996

C. Chondrogianni, D. Ariztegui, P. Guillizoni, A. Lami, Lakes Albano and Nemi (central Italy): An overview, in P. Guillazzoni, F. Oldfield (eds.), Palaeoenvironmental Alalysis of Italian Crater Lake and Adriatic Sediments, “Memorie Istituto Italiano di Idrobiologia” 55 (1996), 17-22. - Coarelli 1987

F. Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987. - Diosono 2020

F. Diosono, Inside the volcano and into the trees: the sacred grove of Diana Nemorensis in archaic Latium between the literary and archaeological sources, in R. Haussler, G.F. Chiai (eds.), Sacred Landscapes in Antiquity: Creation, Manipulation, Transformation, Oxford and Philadelphia 2020, 17-28. - Diosono 2024

F. Diosono, Il santuario di Diana, “Ricerche di storia dell'arte” 142 (maggio 2024), 30-39. - Diosono, Cinaglia 2016

F. Diosono, T. Cinaglia, Light on the water: ritual deposit of lamps in Lake Nemi, “Journal of Roman Archaeology” 29 (2016), 451-468. - Filser 2013

W. Filser, Idrofora, in Ghini 2013, 355. - Frazer 1911

J.G. Frazer, The Golden Bough, Cambridge [1890] 1911. - Ghini 2013

G. Ghini (a cura di), Caligola. La trasgressione al potere. Catalogo della Mostra (Nemi, 5 luglio-5 novembre 2013), Roma 2013. - Ghini 2013a

G. Ghini, Caligola e il lago di Nemi: il Genius loci è ancora presente, in Ghini 2013, 211-218. - Ghini 2013b

G. Ghini, Statua marmorea maschile in trono, in Ghini 2013, 343-345. - Ghini, Diosono 2013

G. Ghini, F. Diosono, Caligola e il Santuario di Diana, in Ghini 2013, 231-236. - Ghini, Palladino, Rossi 2016

G. Ghini, A. Palladino, M. Rossi (a cura di), Sulle tracce di Caligola. Storie di grandi recuperi della Guardia di Finanza al Lago di Nemi. Catalogo della Mostra (Roma, 23 maggio-22 giugno 2014), Roma 2014. - Guldager Bilde 2004

P. Guldager Bilde, Caesar’s villa? Nordic excavations of a Roman villa by Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2001), “Analecta Romana” 30 (2004), 7-42. - Guldager Bilde 2005

P. Guldager Bilde, The Roman villa by Lake Nemi: from Nature to Culture between Private and Public, in B. Santillo Frizell, A. Klynne (eds.), Roman Villas around the Urbs. Interaction with landscape and environment. Atti del convegno (Roma, 17-18 settembre 2004), Roma 2005, 211-220. - Lenzi 2000

G. Lenzi, Il territorio nemorense dalla preistoria al Medioevo, in in Brandt et al. 2000, 155-176. - Leone 2000

A. Leone, Darius Rex a Nemi, in Brandt et al. 2000, 29-34. - Madricardo, Petrizzo, Toson et all. 2025

F. Madricardo, A. Petrizzo, C. Toson, G. Simone, F. Ortolani, A. Bosman, D. De Angelis, M. Bassani, Il lago di Nemi e le stie rive. Indagini non invasive e prospettive di ricerca, “La Rivista di Engramma” 228 (ottobre 2025), 144-143. - Malfatti 1895

V. Malfatti, X – Nemi – Nuove scoperte di antichità nel lago, “Notizie degli Scavi di Antichità” (1895), 461-474. - Moltesen, Poulsen 2010

M. Moltesen, B. Poulsen, A Roman villa by Lake Nemi. The finds. The Nordic Excavations by Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), Roma 2010. - Moltesen, Poulsen 2020

M. Moltesen, B. Poulsen, A Roman villa by Lake Nemi. The architecture. The Nordic Excavations by Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), 3 voll., Roma 2020. - Morpurgo 1903

L. Morpurgo, Nemus Aricinum, “Monumenti Antichi pubblicati per la cura dell’Accademia dei Lincei” 13 (1903), 297-368. - Morpurgo 1931

L. Morpurgo, XVI. – Nemi. – teatro e altri edifici romani in contrada “La Valle” (tav. IV-IX), “Notizie degli Scavi di Antichità” (1931), 237-305. - Nemora s.d.

[Alessandra] Nemora, Lo speco di San Michele Arcangelo (Nemi), s.d. - Placidi 2010

M. Placidi, L’emissario del lago di Nemi, “Archeologia sotterranea” 2 (2010), 3-13. - Romagnoli et all. 2024

L. Romagnoli, G. Batocchioni, G. Ghini, R. Civetta, Valorizzazione del Tempio di Diana a Nemi (Roma), in L. Lambusier, G. Ghini, Z. Mari (a cura di), Lazio e Sabina 13. Atti del Convegno (Roma, 25-27 maggio 2022), Roma 2024, 453-458. - Ucelli [1950] 1996

G. Ucelli, Le navi di Nemi, Roma [1950] 1996. - Viitanen 2003

E.A. Viitanen, The North Wing of the Roman Villa at loc. Santa Maria, Nemi, in J. Rasmus Brandt, X. Dupré Raventós, G. Ghini (a cura di), Lazio e Sabina 1. Atti del Convegno (Roma, 28-30 gennaio 2002), Roma 2003, 97-120. - Zanker 1993

P. Zanker, Pompei. Società, immagini urbane e forme dell’abitare, Torino 1993.

English abstract

Despite the considerable amount of studies and research on ancient and post-ancient times dedicated to the Nemorense context, there is currently a lack of research aimed at investigating the characterisation and role of water in the dynamics underlying the development of settlements and human presence in ancient times around the ‘mirror of Diana’. Based on the importance of the lake and its springs since protohistoric times and then from the 6th century BC to the 5th century AD, this contribution aims to offer some reflections on the census and use of spring sources and lake waters, which in some cases are closely connected to archaeological remains and infrastructure for management and use in public and private buildings. The analysis will offer the possibility to glimpse the role of water in the development of mythical events and in the performance of cults in and around the lake, or rather to foreshadow the persistence of the water element in religiosity between Antiquity and the Middle Ages.

keywords | Lake Nemi; Sacred landscape; Archaeology of water.

questo numero di Engramma è a invito: la revisione dei saggi è stata affidata al comitato editoriale e all'international advisory board della rivista

Per citare questo articolo / To cite this article: Maddalena Bassani, Le acque nel contesto nemorense. Spunti per una ricerca, “La Rivista di Engramma” n. 228, ottobre 2025, pp. 115-132.