Introduzione alle tre tesi di laurea magistrale in Architettura all’Università Iuav di Venezia (2025)

a cura di Maddalena Bassani

Il sito di Nemi rappresenta un campo privilegiato nel quale possono trovare spazio indagini di singoli studiosi o ricerche interdisciplinari e attività di progettazione e restauro, ma anche studi capaci di offrire a un pubblico non specialistico opportunità di approfondimento e di conoscenza della storia di questo contesto pluristratificato attraverso la prospettiva di giovani in formazione.

In questo senso fra il 2024 e il 2025 sono state condotte tre tesi di laurea magistrale in architettura in Iuav dedicate ai due principali complessi archeologici affacciati sul lago, il santuario di Diana e la Villa di Cesare e Caligola, e ai reperti appartenenti alle due navi romane distrutte nell’incendio del 1944 che colpì il museo. Le tesi di Beatrice Colombaro, Maddalena Bresolin e Eva Dal Bello (relatore, Maddalena Bassani; correlatore Monica Centanni), di cui si presentano qui i risultati, rappresentano un approccio all’antico che non si ferma solo alla sua catalogazione e interpretazione funzionale, ma che ne valorizza le peculiarità e le potenzialità culturali attraverso strategie diversificate. O mediante l’invenzione di nuovi percorsi di visita che abbracciano un areale più ampio, esteso anche al lago di Albano, come propongono B. Colombaro e M. Bresolin, oppure attraverso la mappatura della dispersione dei reperti trovati sugli scafi e non tutti sufficientemente tutelati per garantirne la conservazione e l’esposizione sul suolo italiano, come chiarisce E. Dal Bello. Si tratta di tre ricerche sviluppate con il rigore del metodo analitico coniugato alla freschezza dello sguardo di giovani in formazione.

I. In cammino. Un percorso alla scoperta dei santuari di Diana Nemorense e Giove Laziale

Beatrice Colombaro

Alcuni luoghi più di altri conservano l’impronta del sacro e del mito e uno di questi è il santuario di Diana a Nemi, situato in una radura delimitata dal bosco e dalle acque del lago, dove ancora oggi si trovano le tracce materiali dell’antico edificio di culto e degli spazi destinati alla celebrazione della dea. Percorrendo la Via Diana da Genzano, oppure una strada a zig-zag immersa nel bosco provenendo da Nemi, si giunge a quest’area archeologica di grande fascino. Si tratta di un luogo di straordinaria importanza storica e culturale: qui si intrecciano memorie che vanno dalle celebri navi di Caligola, le ville imperiali, fino al santuario di Diana Nemorense, uno dei più significativi luoghi di culto dell’antichità (Ghini 2013, 211). Il sito, quasi completamente inglobato nella natura, rappresenta un perfetto connubio tra architettura, mito, archeologia e paesaggio, ed è proprio da questa armonia tra elementi diversi che prende avvio la ricerca.

Le prime tracce di frequentazione nell’area di Nemi risalgono al Paleolitico, quando il lago aveva dimensioni assai maggiori rispetto alle attuali. Agli inizi del I millennio a.C. si sviluppa un insediamento che, nel tempo, elabora un culto legato a Diana, in cui vi è la presenza di un sacerdote che fu identificato con il Rex Nemorensis. In questo luogo sacro si intrecciano e dialogano altre figure del mito, come Virbio/Ippolito e la ninfa Egeria a cui sarà dedicato il ninfeo costruito dall’imperatore Caligola nel I secolo d.C. (Diosono 2024, 31-32).

Nel convegno del 2002, Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio, è emersa l’attenzione alla dimensione spaziale del fenomeno religioso. Il concetto di spazio sacro è presente sin dall’antichità: oltre alle strutture religiose erette dall’uomo, esistono anche santuari naturali, come grotte, boschi (de Cazanove, Scheid 1993, 14-15), caverne e montagne sacre, in cui si percepisce in maniera diretta la potenza e la presenza del numen (Boesch Gajano, Scorza Barcellona 2008, 3-4).

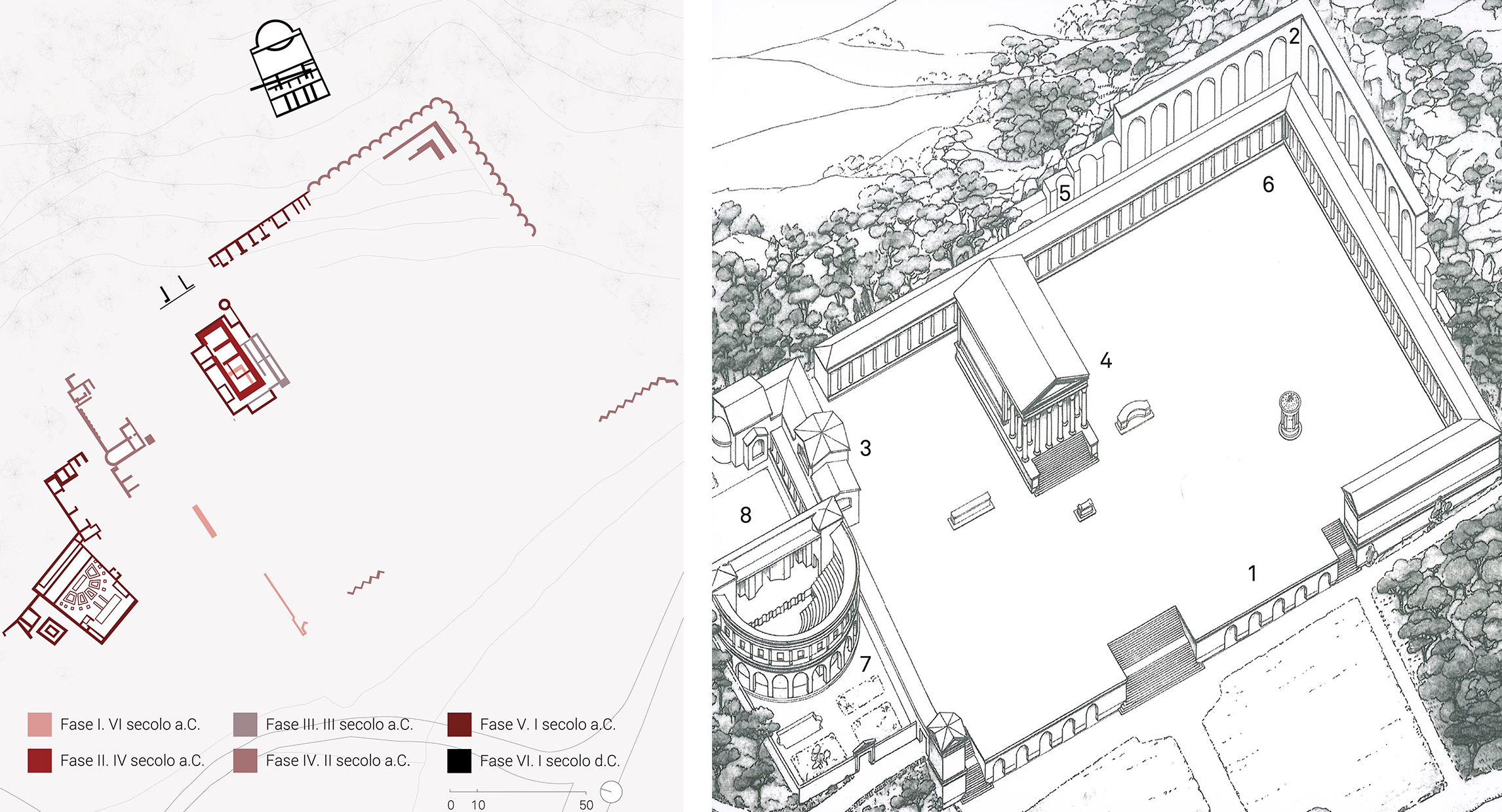

Il santuario di Diana, noto anche come Speculum Dianae, nasce intorno a un lucus (radura sacra), ed è caratterizzato da diverse fasi edilizie che partono dalla fine del VI secolo a.C. fino al II secolo d.C. durante il regno dell’imperatore Adriano (Braconi et all. 2014, 36-37) [Fig. 1].

1 | Pianta del santuario con le fasi di costruzione aggiornata al 2013 (ridisegno di Beatrice Colombaro, da: Braconi et all. 2014, 18, Fig. 1).

2 | Ipotesi ricostruttiva del santuario di Diana (da: Italo Gismondi, Archivio storico della soprintendenza archeologica di Roma, Palazzo Altemps 1969). LEGENDA: 1) sostruzioni della terrazza inferiore; 2) sostruzioni della terrazza superiore; 3) ambienti forse a uso dei sacerdoti; 4) Tempio K di Diana; 5) “celle donarie”; 6) portico che limita la terrazza inferiore; 7) teatro; 8) terme.

A partire dalla tarda età repubblicana (tra il II e il I secolo a.C.) il santuario subisce progressivi rimaneggiamenti che ne regolarizzano le forme fino alla monumentalizzazione; vengono inoltre costruite le grandi terrazze e i cosiddetti nicchioni all’interno di un impianto scenografico a tre livelli dove erano presenti il tempio K, il piazzale con gli ambienti per sacerdoti e fedeli, le “celle donarie”, i probabili edifici termali e un piccolo teatro provvisto di vasche (Brandt et al. 2000, 53-54) [Fig. 2].

Il progetto culturale e architettonico sviluppato a Nemi, con il suo forte legame tra paesaggio, sacralità e monumentalità, ha rappresentato un modello per altri contesti limitrofi, come dimostra il caso del lago Albano. Già Giuseppina Ghini aveva formulato l’ipotesi che fra Caligola e Domiziano si potesse evidenziare un’affinità nelle modalità con cui entrambi avevano promosso una generale riqualificazione dei diversi monumenti architettonici del lago di Nemi e di Albano (Chiarucci 1981, 191). Si notano infatti elementi ricorrenti su entrambe le sponde dei due laghi: oltre alle ville, agli apprestamenti per gli attracchi e ai vari ninfei e terme, vi è un elemento particolare che unisce i due laghi, ovvero la presenza di un santuario importante, come il santuario sul Monte Albano di Iuppiter Latiaris, in analogia al santuario Nemorense in onore di Diana [Fig. 3].

3 | Veduta dei laghi Albano (destra) e Nemorense (sinistra).

Il santuario di Giove Laziale sorge sulla vetta del Monte Cavo, il punto più elevato del massiccio vulcanico dei Colli Albani, ed è raggiungibile attraverso il basolato dell’antica Via Sacra, che collegava i due santuari. Anche questo complesso santuariale nasce come lucus, all’interno del bosco sacro del Mons Albanus, a partire dal II secolo a.C. Nella sua fase più antica il culto si svolgeva probabilmente all’aperto, in un santuario immerso in un bosco di querce sacre a Giove Laziale, forse delimitato da un semplice recinto (Stassi 2014, 7-8).

I due complessi hanno avuto un ruolo centrale nella religiosità e nella vita culturale del Lazio antico ed erano perfettamente integrati nel paesaggio naturale, diventando una componente fondamentale per il territorio che contribuiva a rafforzarne il valore simbolico (Cecamore 1993, 21). I complessi distano una decina di chilometri tra di loro: in antichità il percorso aveva origine dall’Urbe e si sviluppava per 30 km, passando prima presso il tempio di Diana Nemorense, per poi iniziare l’ascesa sul versante del Monte Cavo per altri 6 km, fino al raggiungimento del santuario attraverso la Via Sacra.

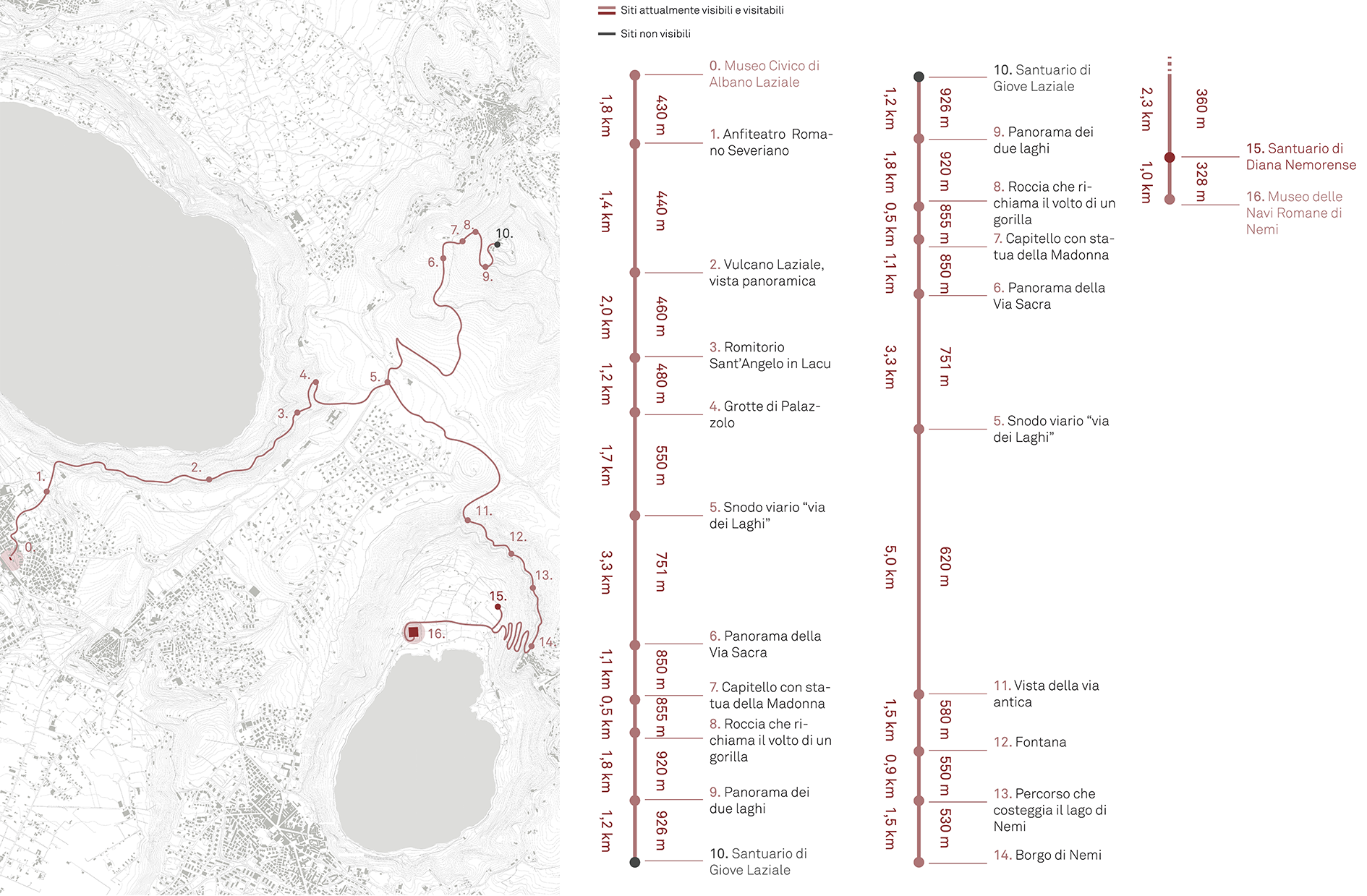

Per valorizzare il territorio e riscoprire questi luoghi sacri è stata elaborata una passeggiata archeologico-naturalistica che permette ai visitatori di esplorare la storia e la natura che caratterizzano queste aree. Questa proposta prevede l’ideazione di un nuovo percorso che colleghi i laghi di Albano e Nemi, attraversando zone lontane e poco conosciute dai tradizionali circuiti turistici. L’itinerario, pensato per ridisegnare il paesaggio, potrebbe favorire un dialogo simbolico e fisico tra i due santuari, quello di Giove Laziale e quello di Diana Nemorense, portando a un collegamento che unisca il costruito e il naturale, restituendo al pubblico la bellezza e il valore storico di questi luoghi poco conosciuti [Fig. 4].

4 | Proposta di un nuovo itinerario con partenza da 0. Museo Civico di Albano Laziale e arrivo al 16. Museo delle Navi romane (i cerchi indicano le tappe e i punti di interesse, 10. Santuario di Giove Laziale, 15. Santuario di Diana Nemorense).

5 | Il nuovo percorso: le tappe, i punti di interesse e il chilometraggio.

Il tragitto si basa sui due sentieri della via Francigena del Sud che costeggiano i bacini lacustri; il primo, lungo 14,86 km, che parte dalla via Ariccia di Albano Laziale e arriva quasi alla vetta del Monte Cavo, raggiungendo l’altezza massima di 925 m. Il secondo, di 15,06 km, prevede lo stesso punto di partenza e l’arrivo presso il borgo di Nemi, superando un dislivello di oltre 600 m. Rispetto ai due sentieri della Francigena, il nuovo percorso propone una variazione con l’obiettivo di unire due importanti luoghi di grande rilevanza storica: il Museo Civico di Albano Laziale e il Museo delle Navi romane a Nemi. Questo nuovo tragitto è concepito come un sentiero conoscitivo, da museo a museo e da santuario a santuario, consentendo ai visitatori di scoprire luoghi poco noti ma di grande valore archeologico, naturalistico e paesaggistico. Nell’itinerario sono stati previsti pannelli informativi e tappe strategiche corrispondenti a punti di interesse o viste panoramiche suggestive: scelte per la loro rilevanza storica, culturale e panoramica, esse offrono ai visitatori la possibilità di fare un’esperienza performativa. Partendo dal Museo Civico di Albano, che rappresenta il punto ideale data la sua posizione geografica, il visitatore può acquisire informazioni generali sulla storia dell’insediamento attraverso i materiali conservati al suo interno. Da lì il percorso si snoda lungo sentieri che offrono viste spettacolari sul lago di Albano, abbracciando con lo sguardo altri luoghi e borghi della zona attorno ai laghi di Albano e di Nemi. I visitatori giungono poi nei pressi del santuario di Giove Laziale sul Monte Cavo, il quale, trovandosi in zona militare, non è visitabile ma da quel punto il panorama è di grande suggestione [Fig. 5].

La direttrice verso il borgo di Nemi segue un sentiero che costeggia il lago e che permette di immergersi nella natura e nel bosco, per poi scendere tramite una stradina a zig-zag alla quota del lago: qui sorge il santuario di Diana Nemorense, oggetto di un progetto di riqualificazione coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti. L’arrivo al Museo delle Navi romane segna la tappa conclusiva del percorso: il nuovo allestimento museale condotto dalla Direzione Regionale Musei Lazio, che intende valorizzare al meglio i materiali recuperati nel santuario e nei contesti limitrofi, permette di entrare nel dettaglio delle dinamiche insediative avvenute nei millenni, tra cui le ville romane sorte sul lago (vedi Bresolin) e di conoscere le vicende legate alla costruzione del museo e al recupero delle celebri navi romane e dei loro reperti (vedi Dal Bello).

L’indagine di ricerca, da un lato, intende contribuire a valorizzare queste aree sacre proponendo percorsi di visita nuovi rispetto alle strade viarie esistenti, dall’altro offre lo spunto per immaginare una nuova segnaletica a oggi assente, che possa orientare e guidare il visitatore alla scoperta di luoghi di grande suggestione.

II. Sulle orme di Caligola: un percorso tra l’Albanum domitiani e la villa di Cesare e Caligola sul lago di Nemi

Maddalena Bresolin

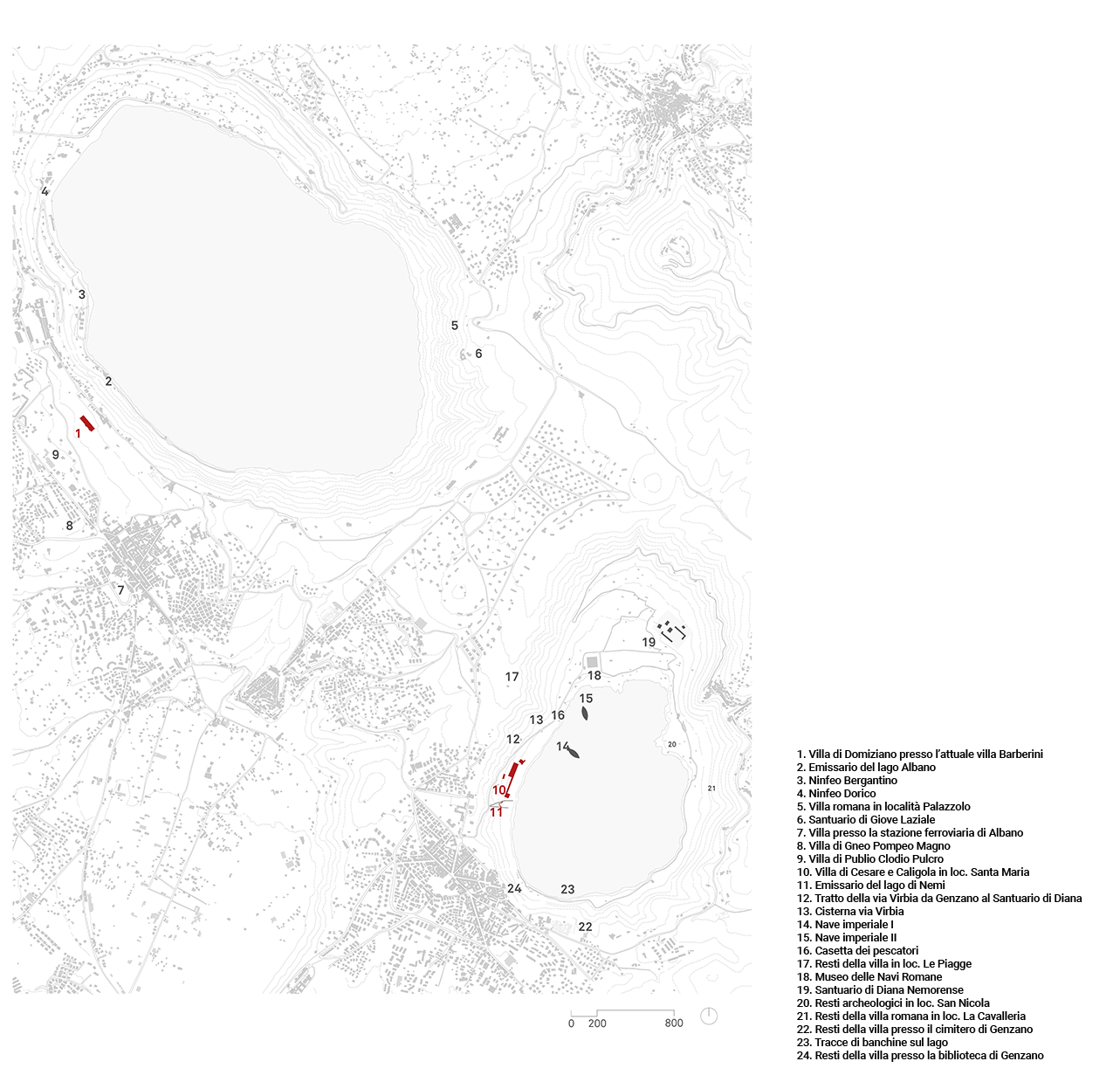

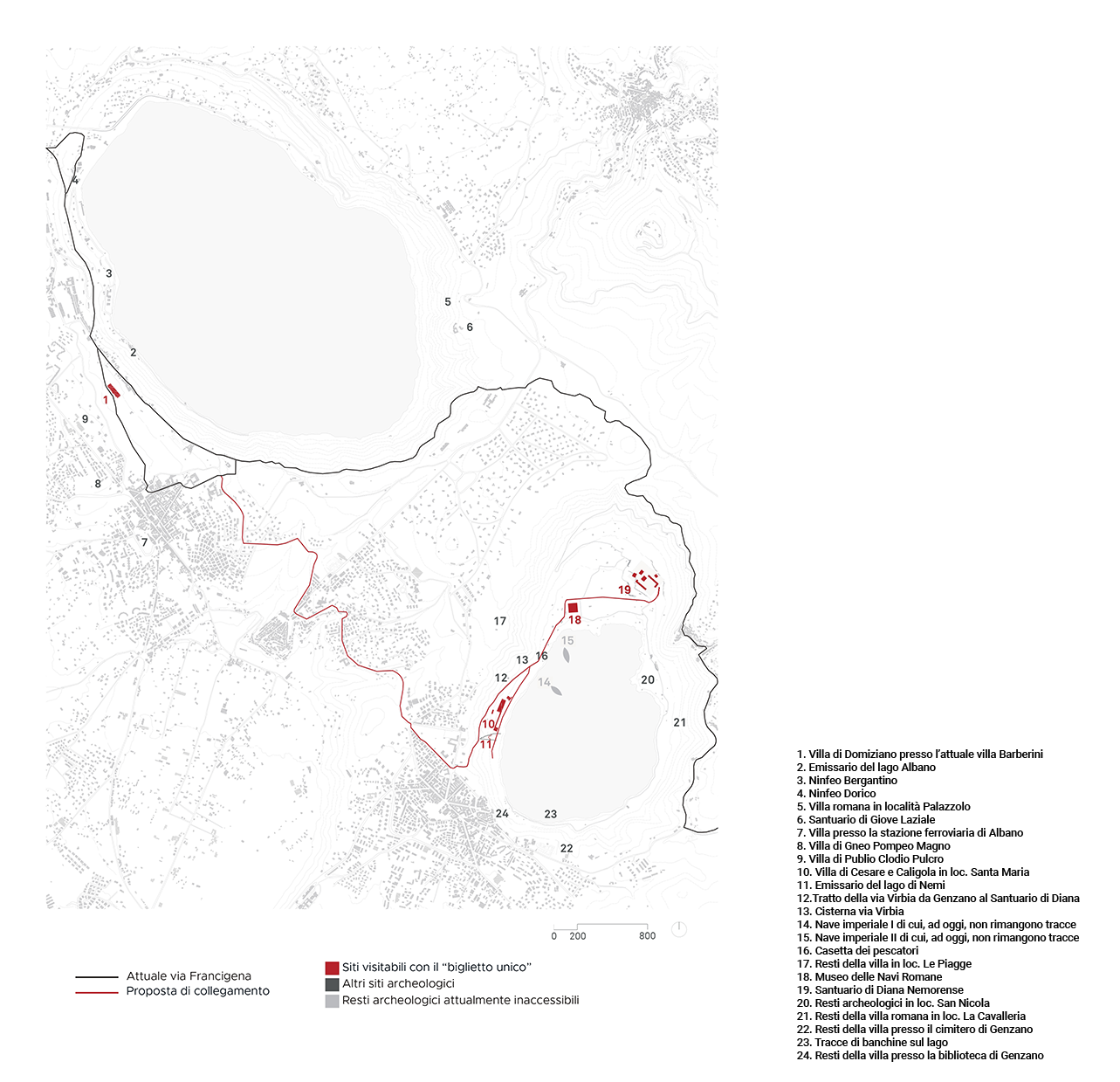

6 | Pianta complessiva dei laghi Albano e di Nemi con le principali presenze archeologiche (ridisegno di Maddalena Bresolin).

Il sito del lago di Nemi, nonostante l’apparente marginalità topografica, riveste un’importanza archeologica, storica e culturale notevole, offrendo molteplici opportunità di approfondimento attraverso diverse discipline.

La presenza del santuario di Diana Nemorense sulla sponda settentrionale del lago, il rinvenimento delle navi imperiali nelle acque del lago e di numerose ville rendono questo contesto ricco di elementi interessanti dal punto di vista archeologico [Fig. 6].

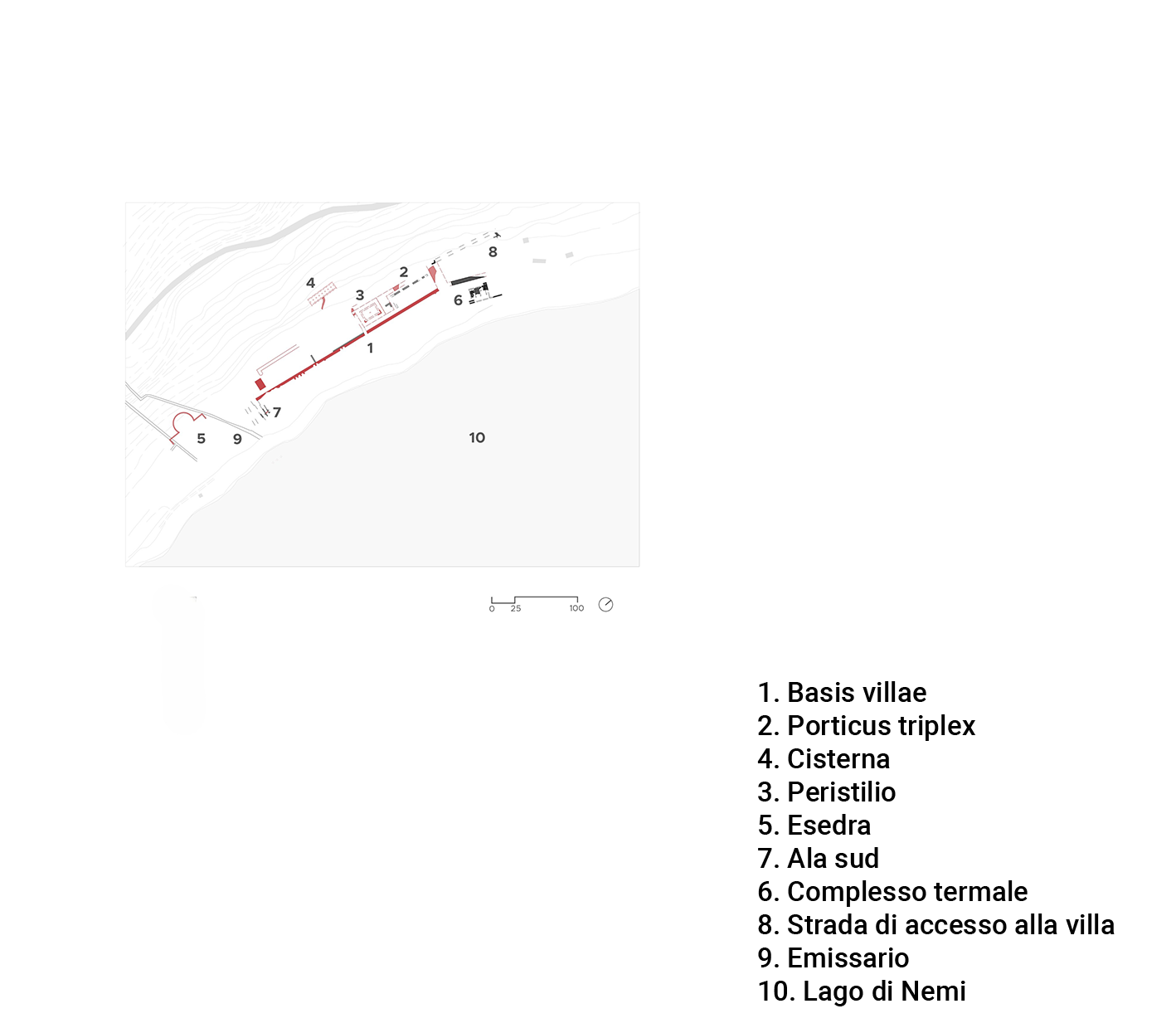

Tra le architetture private, quella di maggior importanza è venuta alla luce grazie agli scavi condotti dagli istituti di cultura danesi, finlandesi, norvegesi e svedesi tra il 1998 e il 2002, sul versante sud-occidentale del lago. Dall’analisi delle fonti scritte e di alcuni oggetti mobili, la villa in questione si attribuisce a Cesare e poi a Caligola, ma il periodo di uso e frequentazione si estende fino all’età adrianea [Fig. 7].

7 | Pianta della villa con gli ambienti in base alle principali fasi di costruzione. In grigio la fase 1-50 a.C., in rosso la fase 2-20-40 d.C., in nero la fase 3-60-80 d.C. (ridisegno di Maddalena Bresolin).

Collocata sulla sponda diametralmente opposta rispetto al santuario di Diana (vedi Colombaro), la villa in località Santa Maria instaurava una connessione unica tra architettura privata e luogo sacro. In quest’asse visivo molto potente, si collocava altresì la presenza di due grandi imbarcazioni ancorate nel bacino lacustre attribuite all’imperatore Caligola.

Il progetto, già di per sé molto complesso, assume ancora più importanza se si considera l’ipotesi che le altre presenze archeologiche rinvenute sulle sponde del lago (in particolare quelle in località La Cavalleria, San Nicola, Genzano, Le Piagge e Le Grotte) siano riconducibili a un’unica estesa residenza imperiale in cui confluirono precedenti possedimenti privati. Primo fra tutti, come elemento a favore di questa ipotesi, è il rinvenimento di una statua, probabilmente di Caligola e raffigurato come Giove in trono, che è stata recuperata in una struttura a esedra del complesso residenziale in località La Cavalleria (Ghini 2013, 211-218), sul versante nord-est del lago [Fig. 6, n. 21]. Per la natura delle architetture rinvenute in questa località e la loro datazione (tra il I e il II secolo d.C.), infatti, è possibile ricondurle al grande complesso residenziale di proprietà imperiale sopra citato. Come si legge nell’introduzione del volume A Roman Villa by the Lake Nemi, la villa in località Santa Maria non è da considerarsi come un edificio isolato, ma come una grande “proprietà residenziale, immersa nel bosco nemorense” (Moltesen, Poulsen 2020, 9) comprendente architetture private, giardini e il bacino del lago stesso, verosimilmente inglobati nei possedimenti giulio-claudii.

Il progetto nemorense, qui brevemente descritto, seppe ispirare la progettazione di altre fabbriche monumentali imperiali. Poco lontano, infatti, lo stesso modello compositivo fu riproposto nel contesto di Albano attraverso la villa imperiale di Domiziano, provvista anch’essa di un affaccio sul lago e di una forte connessione con il vicino santuario di Giove Laziale.

Seppur con qualche differenza legata sia agli ambienti specifici, sia all’utilizzo che gli imperatori fecero delle due ville, sia alle trasformazioni morfologiche da attribuire alle istanze culturali e politiche intervenute nel corso del I secolo d.C., i punti di contatto tra i due contesti lacustri sono molteplici. In entrambi i casi la relazione della villa con il paesaggio fu volutamente molto forte, creando una connessione tra le fabbriche umane, la natura e la presenza delle divinità per il tramite dei luoghi a esse sacri.

In entrambi i contesti l’elemento costruito interconnesso al mondo naturale fu utilizzato come espediente per mettere in atto un programma politico e culturale volto a inglobare l’intero bacino lacustre nelle proprietà imperiali. In quest’ottica, dunque, le due ville rappresentavano esempi eloquenti di maestose residenze imperiali estese senza confini mediante padiglioni, affacci sul lago e interconnessioni favorite da un efficiente sistema viario.

Ma qual è la situazione odierna? Oggi i due contesti archeologici sono trattati, conservati e visitati in modo totalmente separato e disgiunto, mentre un collegamento anche fisico tra i due siti potrebbe stimolare la conoscenza e la riconnessione fra le due antiche proprietà imperiali.

8 | Il nuovo percorso proposto rispetto alla Via Francigena per mettere in relazione i due laghi dei Colli Albani e i principali siti archeologici.

La villa di Domiziano è ben conservata e accessibile, dove la maggior parte delle rovine è integrata nel Palazzo Barberini a Castel Gandolfo: il contesto monumentale è organizzato e attrezzato per accogliere un gran numero di visitatori e offre la possibilità di visitare i resti delle strutture domizianee, tra cui il teatro, il criptoportico e il cosiddetto “Muraglione dei ninfei” con il biglietto “Palazzo e Giardino Segreto”. Scendendo a livello del lago Albano, invece, è possibile scorgere il ninfeo Dorico e quello Bergantino, ma qui la visita è consentita solo con l’autorizzazione da parte degli organi competenti [Fig. 8]. Di contro, la villa di Caligola versa in uno stato di abbandono. Nonostante l’importanza storica e culturale della villa nemorense sia identica rispetto a quella albana, il sito archeologico in località Santa Maria appare in condizioni diametralmente opposte rispetto al contesto domizianeo: gli ultimi scavi archeologici dei primi anni Duemila furono l’ultima occasione in cui il sito venne ripulito a fondo. Qui, nonostante esista un percorso che collega la via Diana all’emissario e all’esedra, il sito archeologico attualmente non è aperto al pubblico.

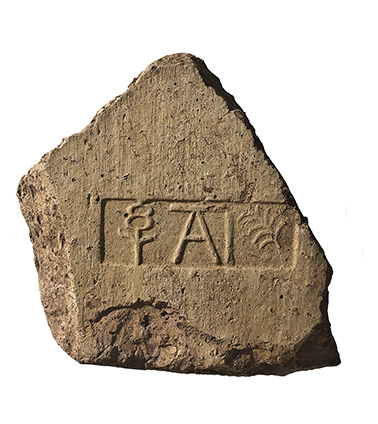

9 | Bollo laterizio Atio (da: Moltesen, Poulsen 2010, 644 Fig. 437).

Tale divario ha suggerito l’ideazione di una proposta di visita per valorizzare e rendere accessibili entrambe le ville imperiali affacciate sul lago di Nemi e sul lago di Albano [Fig. 8]: il cammino diventerebbe un’esperienza immersiva a partire da due luoghi separati in pianta ma che si qualificano come l’esito di un’unica propaganda del potere. In entrambi i contesti, infatti, le due ville imperiali non sono solo due complessi architettonici, ma simboli di un’epoca in cui il potere degli imperatori si manifestava attraverso il controllo del paesaggio e la costruzione di spazi di rappresentanza. Riconoscere e valorizzare il loro legame può dunque contribuire a una maggiore comprensione della storia romana e delle sue architetture, arricchendo l’esperienza dei visitatori e preservando il patrimonio culturale.

A oggi esiste già un percorso di collegamento, la via Francigena, che potrebbe essere integrata con deviazioni verso i due laghi al fine di incoraggiare pellegrini e visitatori a esplorare entrambi i siti. La creazione di un biglietto unico per la visita dei due contesti, insieme a una guida turistica e a una segnaletica adeguata, potrebbe inoltre migliorare notevolmente l’esperienza turistica, rendendo accessibili le ricchezze storiche e culturali di queste aree. In particolare, finché la villa nemorense non sarà aperta al pubblico, si rivela necessario incentivare la visita al Museo delle Navi romane, dove è possibile ammirare la statua di Caligola in trono sopra citata, rinvenuta in località La Cavalleria, nonché una serie di oggetti mobili trovati nella villa in località Santa Maria: ad esempio, i bolli laterizi degli Atii, fondamentali per comprendere la datazione dell’intero complesso a partire dall’età cesariano-augustea [Fig. 9].

In conclusione, l’integrazione di un percorso alternativo a partire da un itinerario di pellegrinaggio già esistente quale quello della Francigena, permetterebbe di conoscere in maniera approfondita i luoghi abitati da due fra gli imperatori più noti delle dinastie giulio-claudie e flavie, che divennero famosi per aver esercitato un potere ispirato ai regni orientali e che per questo subirono la damnatio memoriae. Il nuovo cammino potrebbe viceversa restituire la memoria di quelle architetture che seppero unire natura, cultura e potere nel tempo e nello spazio.

III. Tra fuoco e memoria. Per una topografia dei reperti superstiti delle navi romane di Nemi

Eva Dal Bello

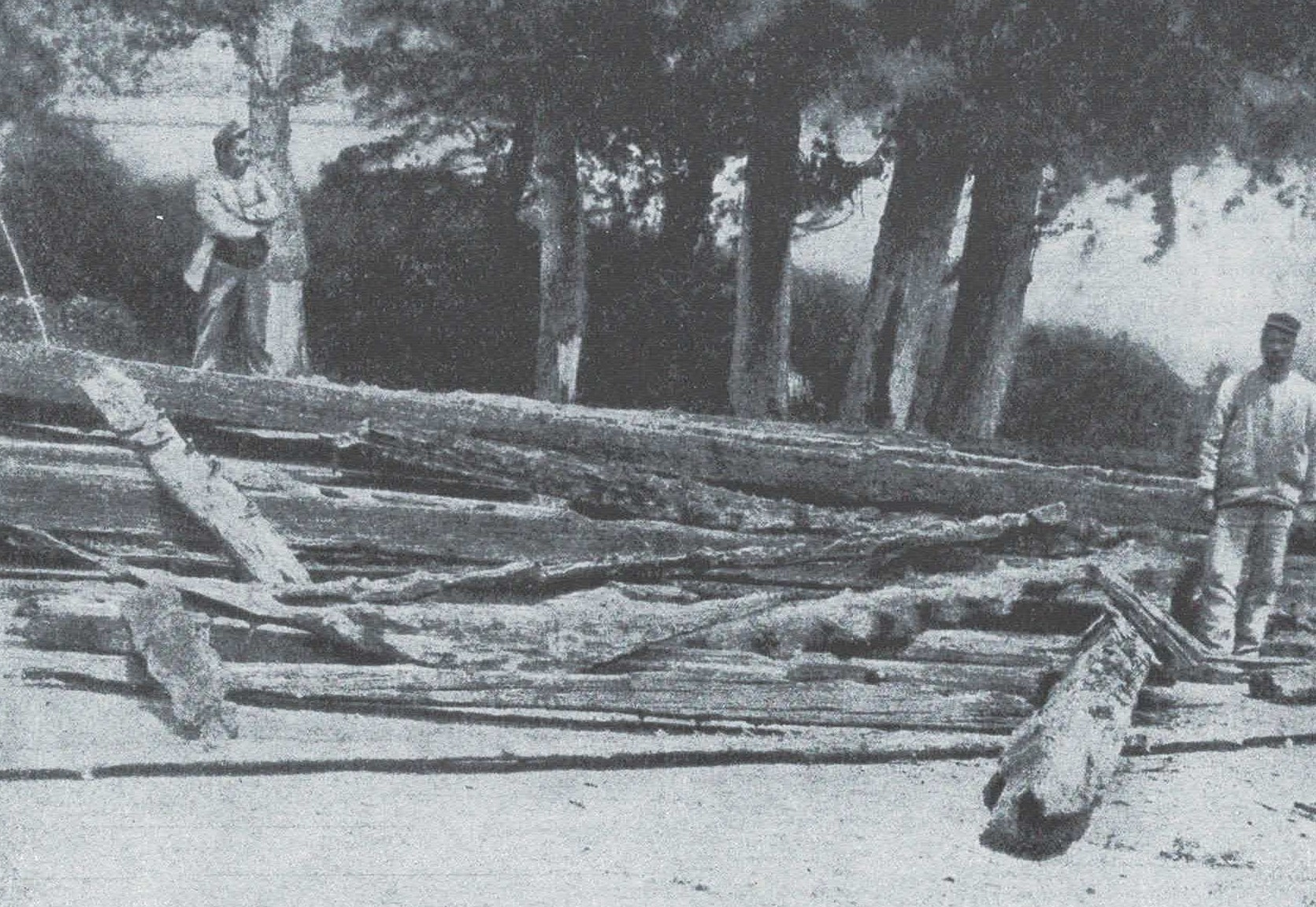

10 | Fasciame delle due navi recuperato dal lago, abbandonato poi sulle rive e andato distrutto dagli agenti atmosferici, 1895 (da: Ucelli [1950] 1996, 18, fig. 12).

Nel corso di cinque secoli, fra il XVI e il XX secolo, le navi di Nemi, straordinarie testimonianze dell’ingegneria navale romana, hanno subito un destino segnato dall’incuria, dal saccheggio e dalla guerra. Travi abbandonate, parti incendiate, materiali dispersi o trasformati in souvenir: quella delle navi è anche la storia delle occasioni perdute di tutelare un bene archeologico unico. La ricerca qui presentata, che fa parte delle attività condotte all’interno del Centro di documentazione e studio per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile del Museo di Nemi, ha analizzato le cause della perdita della maggior parte dei reperti e, al contempo, ha mappato e catalogato quanto dei materiali superstiti è stato salvato.

Gli scavi compiuti senza una visione d’insieme comportarono un’enorme perdita di manufatti, tra cui quelli in legno, che, com’è facile immaginare, costituiva il materiale prevalentemente utilizzato sui due scafi. Già dal Quattrocento le navi erano state intraviste sul fondo del lago: Leon Battista Alberti fu il primo a descriverne la struttura lignea (Alberti 1546, 103-105), seguito da Francesco De Marchi che riferì la presenza di stanze in cui si poteva entrare (De Marchi 1599, 42). Da queste prime prospezioni subacquee nei tre secoli successivi le navi subirono gravi danni per mano dei pescatori, che continuarono i saccheggi strappando legnami, lamiere di piombo, chiodi e tegole di rame (Casimiro da Roma 1845, 271).

11 | Mappa con i principali musei che attualmente conservano i reperti recuperati negli scavi e quelli rimasti dopo l’incendio del 1944 (rielaborazione di Eva Dal Bello, 2025).

Nel 1827 Annesio Fusconi recuperò alcuni frammenti che vennero trasformati in “bastoni, canne da fumare, tabacchiere, segretini, cassettine da viaggio, libretti, ricordini ecc., per mostrare come quei legni per tanti secoli maturati sott’acqua, abbiano sì bella grana e venatura da disgradarne il mogano” (Fusconi 1839, 19-21). Nel 1895, invece, Eliseo Borghi estrasse dal lago “400 metri di travi lignee che sarebbero servite come parti principali nella eventuale ricostruzione di quei monumenti” (per l’inventario completo di queste travi vedi Borghi 1901, 44; Malfatti 1905, 72-75), ma che furono abbandonate sulle rive e distrutte a causa del sole e dell’utilizzo da parte della popolazione per riscaldarsi [Fig. 10].

Altri danni si verificarono con l’incendio del 1942, che colpì le baracche costruite per contenere i materiali di risulta provenienti dalle navi e che causò la perdita di materiale definito “di scarso interesse”, in quanto si trattava di alcuni avanzi del fasciame non ritenuti degni di essere esposti nel museo (Aurigemma 1942). Durante la guerra il museo venne adibito a rifugio per gli sfollati da Nemi e Genzano in fuga dai bombardamenti, rendendo necessario il trasferimento dei materiali trasportabili a Roma, tra cui diversi oggetti in bronzo [Fig. 12]. Ma la perdita più grave avvenne con l’incendio del museo il 31 maggio 1944, che distrusse definitivamente le due navi. Fortunatamente, parte del materiale era già stato trasferito altrove: una relazione dettagliata ricostruisce la vicenda e documenta quanto distrutto e quanto recuperato (Ucelli [1950] 1996, 303-324).

12 |Allestimento attuale nella sala X del Museo Nazionale Romano, dove è presente anche la ricostruzione del parapetto della seconda nave (Su concessione del Ministero della Cultura - Museo Nazionale Romano, foto di Eva Dal Bello, marzo 2024).

Se quindi moltissimi reperti andarono venduti, dispersi o distrutti, quelli tratti in salvo durante la guerra o precedentemente deposti in altre sedi museali esistono ancora. Per identificarli è stata effettuata una schedatura di tutti questi materiali archeologici, basata sullo studio di numerosi dati d’archivio e inventari, con l’obiettivo di verificare lo stato di conservazione dei reperti e la loro corretta catalogazione museale. Il censimento ha evidenziato la presenza di elementi strutturali (bronzi, legni, chiodi, mosaici, lastre fittili), parti di serramenti (cerniere, borchie), impianti e attrezzature di bordo (fistulae, rubinetti, argani) e oggetti per rituali che potevano avvenire sulle acque del lago o sulle stesse navi (lucerne, ex voto e diversi contenitori).

13 |Frammento di lastra fittile con due korai ai lati di un candelabro, 1979 (Su concessione del Ministero della Cultura - Museo Nazionale Romano, Archivio Fotografico MNR, INVN 115034).

Da questo lavoro è derivata una mappa dei principali luoghi di conservazione [Fig. 11] in cui sono giunti questi oggetti negli ultimi due secoli. Oltre al Museo delle Navi romane di Nemi [Fig. 11, n. 1], che conserva la maggior parte dei reperti rimasti provenienti dalle campagne di scavo, a Roma, al primo piano di Palazzo Massimo [Fig. 11, n. 2] sono esposti i bronzi che decoravano le navi: si tratta di oggetti di altissimo pregio, tra cui erme, pilastri, ghiere dei timoni con protome di leone e testate dei bagli e delle travi con testa di Medusa e animali (leone, lupo, leopardo) provenienti dalla prima e dalla seconda nave [Fig. 12]. Oltre a questi cimeli, nei depositi del museo vi sono numerosi frammenti di lastre “Campana” raffiguranti due korai ai lati di un candelabro [Fig. 13], ma lo stato di conservazione non è ancora stato verificato. Della stessa tipologia si hanno anche alcuni esemplari interi a Nemi, che potevano decorare le parti sommitali di un peristilio sulla seconda nave (Bonino 2003, 135-138).

Ai Musei Vaticani [Fig. 11, n. 3] sono invece custoditi principalmente i materiali recuperati dal Fusconi: due bagli piuttosto lunghi, tondi di pavimento e alcuni frammenti lignei con chiodi, simili a quelli esposti a Nemi.

Da Roma ci si sposta a Milano nell’Archivio della Siloteca Cormio del Museo di Storia Naturale [Fig. 11, n. 4]. Qui, tra la corrispondenza del fondatore della Siloteca, Raffaele Cormio con l’ingegnere Ucelli, si trovano alcuni frammenti lignei lunghi pochi centimetri inviati nel 1938 per analizzarne l’essenza: sono stati identificati come bussole in bosso utilizzate per proteggere i chiodi dalla corrosione [Fig. 14].

Sempre a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia [Fig. 11, n. 5] – fondato da Guido Ucelli – sono conservati quasi 40 elementi in rame, tra chiodi e grappe [Fig. 15]: i primi utilizzati sia per unire le travi e i bagli, sia per collegare le lamine di piombo che rivestivano la carena della nave; le seconde usate nei rivestimenti a mosaico o come collegamento nelle opere lignee o laterizie. Nella sede di Ingegneria Navale dell’Università di Trieste è inoltre segnalato un frammento ligneo con chiodi, la cui presenza non è stata ancora verificata.

Alcuni reperti si trovano anche all’estero [Fig. 11, n. 7-9]: al British Museum di Londra è conservato un chiodo in bronzo, simile ai chiodi conservati nelle casse di legno a Nemi, ma anche un ex voto raffigurante Diana proveniente dal santuario. Dal lago provengono invece un simpulum al Musée du Louvre di Parigi e un ex voto raffigurante Eros all’Hermitage Museum di San Pietroburgo. Infine, si ha notizia anche di alcune statuette provenienti genericamente dal lago e conservate al Museum of Fine Arts di Boston [Fig. 11, n. 10]. In questo museo ci sono altresì molti oggetti provenienti dal Santuario di Diana, mentre altri esemplari sono conservati a Copenaghen, a Philadelphia e a Nottingham [Fig. 11, n. 11-13].

Le navi di Nemi rappresentano uno dei casi più emblematici della vulnerabilità del patrimonio culturale. Dispersione, distruzione e trascuratezza ne hanno segnato il destino, mostrando come l’approccio verso questi reperti sia stato spesso improntato più alla curiosità che alla tutela. Tuttavia, la ricerca svolta dimostra che, nonostante le gravi perdite, è ancora possibile ricostruire una narrazione coerente e documentata di ciò che resta. La mappatura dei reperti superstiti, la loro analisi e il tentativo di sistematizzazione, costituiscono un importante contributo alla valorizzazione e alla conservazione della memoria delle navi.

14 | Frammenti di bussole lignee contenute e inviate da Guido Ucelli a Raffaele Cormio nella loro corrispondenza del novembre 1938, conservati nel Museo di Storia Naturale di Milano (da: Archivio della Siloteca Cormio, Biblioteca del Museo di Storia Naturale, Serie Botanica Arborea Blu, fasc. 61, foto di Eva Dal Bello, luglio 2024).

15 | Chiodi e grappe conservati al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano (foto di Eva Dal Bello, gennaio 2025).

Bibliografia

Fonti

- Leon Battista Alberti 1546

L. Battista Alberti, De Re Aedificatoria, Libro V, Venezia 1546, cap. XII, 103-105. - Casimiro da Roma 1845

Casimiro da Roma, Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei frati minori della provincia romana, Roma 1845, 71. - De Marchi 1599

F. De Marchi, Della Architettura militare, Libro II, Brescia 1599, 42-44.

Riferimenti

- Aurigemma 1942

S. Aurigemma, Aurigemma Salvatore, Soprintendente alle Antichità di Roma I (1940-1943), lettera di Aurigemma a Ucelli, 17 luglio 1942, in ASMUST, Archivio Navi di Nemi, Corrispondenza, b. 17. - Bassani, Toson 2023

M. Bassani, C. Toson, Guerra archeologia e architettura. Le Navi di Nemi, “La Rivista di Engramma” 203 (giugno 2023), 7-14. - Boesch Gajano, Scorza Barcellona 2008

S. Boesch Gajano, F. Scorza Barcellona (a cura di), Lo spazio nel santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio, Roma 2008. - Borghi 1901

E. Borghi, La verità sulle navi romane del lago di Nemi, Roma 1901. - Bonino 2003

M. Bonino, Un sogno ellenistico: le navi di Nemi, Nemi-Pisa 2003. - Braconi, Diosono 2012

P. Braconi, F. Diosono, Il ninfeo di Caligola nel Santuario di Nemi e il controllo delle acque del lago, “Forma Vrbis” 17/12 (2012), 40-45. - Braconi et all. 2014

P. Braconi, F. Coarelli, F. Diosono, G. Ghini (a cura di), Il santuario di Diana a Nemi. Le terrazze e il ninfeo. Scavi 1988-2009, Roma 2014. - Brandt et al. 2000

J.R. Brandt, A.L. Touati, J. Zahle, Nemi – Status Quo, recent research at Nemi and the sanctuary of Diana, Roma 2000. - Cecamore 1993

C. Cecamore, Il santuario di Iuppiter Latiaris sul Monte Cavo: spunti e materiali dai vecchi scavi, “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma” 95/1 (1993), 19-44. - Chiarucci 1981

P. Chiarucci, Rinvenimenti presso il lago Albano, in Archeologia Laziale IV. Atti del quarto incontro di studio del Comitato per l’Archeologia Laziale, Roma 1981, 191-197. - Crescenzi 1981

L. Crescenzi, La villa di Domiziano a Castel Gandolfo: nuove prospettive, in S. Quilici Gigli (a cura di), Archeologia laziale IV, Roma 1981, 181-184. - de Cazanove, Scheid 1993

O. de Cazanove, J. Scheid (éds), Les Bois Sacrés. Actes du Colloque International, Napoli 1993. - Della Giovampaola 2011

I. Della Giovampaola, La topografia antica dei Colli Albani e la riscoperta del territorio tra il XV e XVIII sec., in M. Valenti (a cura di), Colli Albani. Protagonisti e luoghi della ricerca archeologica nell’Ottocento (Monte Porzio Catone, Museo della Città 23 settembre-23 ottobre 2011), Frascati 2011, 15-26. - Diosono 2024

F. Diosono, Il santuario di Diana, “Ricerche di storia dell’arte” 142 (maggio 2024), 30-38. - Fusconi 1839

A. Fusconi, Memoria archeologico-idraulica sulla nave dell’Imperatore Tiberio, dedicata a Sua Maestà fedelissima Michele primo re di Portogallo, Roma 1839. - Ghini 2013

G. Ghini (a cura di), Caligola: la trasgressione al potere. Catalogo della mostra (Museo delle Navi romane, Nemi 5 luglio-5 novembre 2013), Roma 2013. - Ghini et al. 2014

G. Ghini, A. Palladino, M. Rossi (a cura di), Sulle tracce di Caligola. Storie di grandi recuperi della Guardia di finanza al Lago di Nemi (Complesso del Vittoriano, Roma 23 maggio-22 giugno 2014), Roma 2014. - Ghini, Palladino 2017

G. Ghini, A. Palladino, Amoenitas loci: il rapporto dialettico tra villa e paesaggio nel contesto del Lago di Nemi, in G. Ghini (a cura di), Lazio e Sabina 11. Atti del convegno (Roma, 4-6 giugno 2014), Roma 2017, 63-74. - Guldager Bilde 2005

P. Guldager Bilde, The Roman villa by Lake Nemi: from nature to culture-between private and public, in B. Santillo Frizell, A. Klynne (eds), Roman Villas around the Urbs. Interaction with landscape and environment. Atti del convegno (Roma, 17-18 settembre 2004), Roma 2005. - von Hesberg 2006

H. von Hesberg, Il potere dell’Otium. La villa di Domitiano a Castel Gandolfo, “Archeologia Classica” 57 (2006), 221-244. - Liverani 2004

P. Liverani, La Villa di Domiziano a Castel Gandolfo, in M. Valenti (a cura di), Residenze imperiali nel Lazio. Atti del convegno (Monte Porzio Catone, 3 aprile 2004), Frascati 2008, 31-42. - Malfatti 1905

V. Malfatti, Le navi romane del lago di Nemi, Roma 1905. - Moltesen 1997

M. Moltesen (ed.), I Dianas hellige lund. Fund fra en helligdom i Nemi. In the sacred grove of Diana. Finds from a sanctuary at Nemi, Copenhagen 1997. - Moltesen, Poulsen 2010

M. Moltesen, B. Poulsen, A Roman villa by Lake Nemi. The finds. The Nordic Excavations by Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), Roma 2010. - Moltesen, Poulsen 2020

M. Moltesen, B. Poulsen, A Roman villa by Lake Nemi. The architecture. The Nordic excavations by Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), 3 voll., Roma 2020. - Spinola 2021

G. Spinola, La Villa di Domiziano a Castel Gandolfo. Una sintesi tra i precedenti studi e le nuove indagini, in M. Valenti (a cura di), Imperatori a palazzo, imperatori in villa, Roma 2021, 97-120. - Stassi 2014

S. Stassi, La presenza del sacro nel territorio albano, in S. Aglietti (a cura di), Res Sacrae, santuari e luoghi di culto nei colli Albani. Atti del XXXI Corso di Archeologia e Storia Antica del Museo Civico Albano, Roma 2014, 7-24. - Ucelli [1950] 1996

G. Ucelli, Le navi di Nemi, terza ristampa, Roma [1950] 1996.

English abstract

This article examines the sacred landscapes of the sanctuaries of Diana Nemorensis at Lake Nemi and Jupiter Latiaris on Monte Cavo, two major cult sites of ancient Latium. Through archaeological, historical, and topographical analysis, it traces the development of these sanctuaries from their origins as sacred groves to their monumentalisation during the Republican and Imperial periods. Particular emphasis is placed on the interplay between architecture, myth, and the natural environment, as well as on the cultural and political significance of the sanctuaries within the broader framework of Roman religion. The study brings together the results of three distinct Master’s theses: Beatrice Colombaro, on the sanctuary of Diana Nemorensis; Maddalena Bresolin, on imperial contexts and the villas of Albano and Nemi; and Eva Dal Bello, on the history and memory of the Roman ships of Nemi. Building on these contributions, the article also proposes a new archaeological and naturalistic itinerary linking Albano and Nemi, designed to reconnect these sacred sites and enhance their historical and cultural value.

keywords | Diana Nemorensis; Sacred landscape; Imperial villas; Roman ships of Nemi; Cultural heritage preservation.

questo numero di Engramma è a invito: la revisione dei saggi è stata affidata al comitato editoriale e all'international advisory board della rivista

Per citare questo articolo / To cite this article: Beatrice Colombaro, Maddalena Bresolin, Eva Dal Bello, Percorsi della memoria, “La Rivista di Engramma” n. 228, ottobre 2025, pp. 145-163.