Bowie playing to be

La narrazione e il raffinato gioco della rockstar senza soggetto

Lucio Spaziante

English abstract

1. Ziggy Stardust: dall’epifania al rifiuto

La musica rock all’inizio degli anni Settanta viveva un periodo di crisi di riferimenti e il suo ruolo nella società stava mutando. Tramontava la mitologia giovanile di una società basata sulla collettività della quale la musica sarebbe stata assieme colonna sonora e strumento di cambiamento. Allontanandosi dal realismo quotidiano, la musica prendeva la direzione della dimensione visiva e della dimensione fantastica. Il genere progressive ne era la più evidente rappresentazione: uso di costumi e travestimenti in scena (ad esempio Peter Gabriel con i Genesis), diffusione di copertine con grafica e disegni densi di narrazioni e figure fantasy. La teatralità era entrata nella musica rock e stava fungendo da meccanismo di trasformazione. Nel 1967 con Sgt. Pepper dei Beatles era nato il concept album, un tutto tematico che comprendeva le canzoni in quanto singole parti. Non va dimenticato che in quell’occasione anche i Fab Four si travestirono da componenti di una banda, sebbene solo per le foto di copertina.

David Bowie canta Starman a Top of the Pops nel 1972, indicando verso la telecamera (Photograph: YouTube/GreatGuitarHeroes).

Quando nel 1972 David Bowie iniziò a concepire il progetto di Ziggy Stardust and The Spiders from Mars non si limitò al travestimento, alla teatralità e alla provocazione, come altri già facevano (tra questi pensiamo ad Alice Cooper e alla sua immagine vagamente horror). Né si limitò a costruire un tema conduttore narrativo come avrebbero poi fatto ancora i Genesis nel 1974 con l’album The Lamb Lies Down on Broadway e il personaggio di Rael. Bowie decise di diventare egli stesso Ziggy, creando un territorio ancora indefinito e fino a quel momento inedito nello spazio discorsivo a disposizione dei media e della comunicazione estetica.

Il cantante pop diventava personaggio narrativo e quando ne indossava i panni, si trasformava lui stesso in una sorta di character vivente. In questo spazio neutro era possibile rimettere in discussione temi e motivi con la libertà che, ad esempio, veniva normalmente concessa nella dimensione dello spazio scenico teatrale.

Ziggy Stardust nasceva come progetto per un musical ispirato a Vince Taylor, un emulo britannico di Elvis che in seguito al temporaneo successo e al consumo di droghe, era entrato in una sorta di delirio di onnipotenza mistico. Da qui divenne invece il tema per un album e per un tour che inizialmente veniva ospitato nei pub, per poche decine di spettatori, ma rapidamente crebbe di successo fino ad occupare le copertine dei magazine e le pagine dei quotidiani britannici. La creatura narrativa – e assieme reale – risultò di tale pregnanza che Bowie decise di doversene liberare in fretta per non restarne soffocato. La finzione costruita poteva quindi sostituire la realtà. Narrazione, musica, teatralità, immaginario, fandom andavano a costituire in Ziggy un efficace insieme che nei decenni a venire funzionò come una sorta di modello-tipo per altre forme di comunicazione collettiva legate all’intrattenimento di massa, non solo nel campo musicale. “He is a real star, incorporating the things that made people like Frank Sinatra, Judy Garland and The Beatles so very special”, affermava il critico Charles Webster, impressionato dopo aver assistito a quello spettacolo dal vivo (Webster 1972).

David Bowie canta Starman a Top of the Pops nel 1972, abbracciando Mick Ronson (Photograph: YouTube/GreatGuitarHeroes).

L’irruzione di Bowie sulla scena pubblica britannica era avvenuta attraverso i dischi, la radio, i concerti ma era esplosa grazie alla televisione, medium che per numero di utenti e per pregnanza sul discorso sociale viveva nei primi anni Settanta il suo momento d’oro. L’apparizione nel programma musicale di punta della BBC, Top of The Pops, avvenne il 6 luglio del 1972, restando impressa nei fan a imperitura memoria. Mentre Bowie stava eseguendo Starman, indossando un vestito multicolore disegnato da Freddie Burretti, cinse con un braccio il chitarrista Mick Ronson, compiendo così un gesto che suonava inusuale per una rockstar maschile. Nel cantare il verso “Dovevo telefonare a qualcuno, e così ho chiamato te” indicava con il dito in direzione della telecamera e guardava allusivamente “in macchina”.

Racconta Gavin Friday, leader della goth-band irlandese di culto dei Virgin Prunes, che assistere in tv a questo show all’età di dodici anni fu per lui come una “epifania” che trasformò la sua vita per sempre, scoprendo inoltre che si trattava di un fenomeno ampiamente condiviso tra i suoi coetanei. Rivedendo oggi le immagini dello show forse risulta difficile comprendere la portata rivelatoria di questa apparizione ma le parole di Gavin Friday sono molto convincenti: “Fu una visione al contempo istantanea e stranamente totalizzante: l’aspetto, il suono, la postura, la pura e semplice stranezza del tutto, la sessualità provocatoria, l’esotismo selvaggio. Fu uno shock per il futuro, ma il futuro era adesso” (Friday 2015, traduzione mia).

La creazione di una rockstar-personaggio come Ziggy che allo stesso tempo negava fermamente di fare musica rock e di essere una rockstar, trasformò Bowie in un fenomeno che guadagnava notorietà grazie a una identità eccentrica, provocatoria e collegata al tema dell’identità sessuale, che egli aveva messo in scena con i suoi travestimenti femminili, ed esplicitamente invocato dichiarando alla stampa la propria omosessualità. Ma una volta raggiunto questo status di semi-divinità, quale direzione avrebbe potuto intraprendere Bowie? La domanda non è oziosa, perché molte figure del periodo glam a lui equiparate, come Marc Bolan, Alice Cooper, o figure minori come Gary Glitter, da quel momento in poi hanno vissuto una rapida parabola discendente per poi sparire nell’anonimato, o al massimo sopravvivere degnamente ripetendo all’infinito la stessa formula. L’operazione Ziggy fu da lui voluta ma anche strategicamente pensata per ottenere visibilità e notorietà, sebbene l’identità di Bowie come artista ne uscisse compromessa perché Ziggy possedeva in modo prototipico molti tratti negativi della mitologia della rockstar (clownesco, egocentrico, lascivo, vacuo), fino ad apparire quasi come un fenomeno da baraccone. È qui che Bowie ha rivelato il suo spessore come artista dimostrando la capacità di fare emergere una propria identità distinta sia dal fenomeno cavalcato dai media, sia dalle creazioni narrativo-teatrali che a seconda dei casi metteva in scena, proponendosi come musicista che travalicava i generi e concepiva la propria arte sonora in modo strettamente collegato alla dimensione visiva. Definì una propria identità narrativa grazie al repertorio eseguito dal vivo, alla variabile tipologia di voci (baritonale, in falsetto, da crooner, infantile), agli sguardi, alle movenze, alle pettinature, agli abiti. Rimossa bruscamente l’immagine glam dell’alieno, Bowie attorno al 1974 intraprese la direzione di quella che sarebbe divenuta pressappoco la sua immagine prevalente. Capelli biondi lunghi (talvolta rossi e a seconda dei casi ondulati, con ciuffo o impomatati), camicia, pantaloni, talvolta gilet, spesso bretelle, scarpe lucide. Una soluzione visiva debitrice di un immaginario teatrale, specie nelle esibizioni dal vivo.

2. Narrazione, distanza e modello identitario

Da quel momento in poi, e per circa un decennio, tutti i suoi progetti creativi e artistici sono stati concepiti in una modalità non dissimile da quella di un regista che è assieme attore dei propri spettacoli, con la peculiarità di trasportare però la dimensione finzionale ben al di là dello spazio scenico. Basta ascoltare le sue parole: “Era la mia pièce in quel momento, la mia pièce teatrale” (Watts 1978). L’involucro identitario che avvolgeva la sua persona, e assieme il percorso narrativo che egli inseguiva, ricevevano un forte riscontro all’esterno. Innanzitutto nei media e nella stampa (apparati già basati su costruzioni narrative), e poi nel pubblico, il quale attraverso la mediazione della stampa assorbiva e alimentava questo processo.

David Bowie al trucco per il trailer di The Man Who Fell to Earth, New Mexico 1975 (Photograph: Steve Shapiro).

Rispetto al panorama della musica pop di inizio anni Settanta, Bowie, per sua stessa ammissione, ha esplicitamente scelto di porsi dal lato della trasgressione, dell’arte off e underground. Nella maggior parte del suo repertorio, ad esempio, il tema dell’amore in senso stretto, attorno al quale ruota tradizionalmente l’intero patrimonio musicale pop, è praticamente assente. Tantomeno le sue melodie e i suoi arrangiamenti hanno mai posseduto un andamento edificante o consolatorio. Inoltre egli ha respinto la consuetudine del racconto di sé, collegato al tema – così caro nel rock – dell’autenticità, che specie in quel periodo si andava affermando con i cantautori e i songwriters. “Non sono il tipo che sale sul palco e vi racconta come gli è andata la giornata, dal più profondo del cuore. Non ce la faccio. […] Non ho quel talento e non è una cosa che mi interessa” (Yentob 1997).

Le componenti della sua musica poggiavano piuttosto sull’artificio, sull’allusione o sul tentativo di decostruire i cliché che ingabbiavano le canzoni all’interno di costrizioni narrative. Bowie preferiva che la narrazione non partisse dal suo intimo ma fosse proiettata su di sé, in modo da trasformarla in narrazione e modello identitario. Negli anni Settanta, in un’epoca di visioni politiche e di dominante realismo, la sua ricerca artistica veniva quindi giudicata spesso come eccessivamente “decadente”. Marchio che molti giornalisti, anche italiani, avevano adottato per definirlo.

Tra le influenze dichiarate di Bowie, che pure ha sempre mantenuto una forte distanza con l’etichetta di intellettuale che non gli apparteneva, vi sono James Joyce e William Burroughs, con il quale amava affermare che l’immagine e il suono di una parola contengono altrettante informazioni rispetto al loro significato dizionariale (Usher 1997). Le parole servivano a Bowie anche per interrompere ogni possibile connessione che si poteva creare tra se stesso come interprete e i contenuti tematici delle sue canzoni. Rifiutava come già accennato l’autobiografismo, e in questo senso la creazione di personaggi, adottata specie nel primo periodo, assumeva una funzione centrale: svuotare la propria soggettività e riempirla con quella di un personaggio creato ad hoc, adottando una tecnica creativa teatrale o addirittura drammaturgica, rispetto alla quale si esprimeva in questi termini:

Bertolt Brecht riteneva che fosse impossibile per un attore esprimere ogni sera emozioni reali con naturalezza. È necessario piuttosto rappresentare le emozioni in modo simbolico. Non si tratta di trascinare lo spettatore nell'ambito emotivo di quello che si fa, ma di offrirgli qualcosa che gli permetta di instaurare un proprio dialogo con quello si rappresenta. La rabbia o l'amore si interpretano attraverso gesti stilizzati. La voce non si alza e si abbassa e il viso non assume tutta la gamma di espressioni, come invece avviene nella recitazione naturalistica. L'ho sperimentato fin troppe volte durante la mia carriera. Buona parte di ciò che viene percepito come esibizione o composizione manierata in realtà non è che una presa di distanza dal tema trattato (subject matter), per concedere al pubblico la possibilità di sviluppare una propria relazione con quello che sto raccontando. È un concetto che arriva direttamente da Brecht, il quale ha esercitato una grande influenza su di me come ribelle (whippersnapper). Si può applicare a qualsiasi forma d’arte. Consiste nel riuscire a creare uno spazio tra il tema che stai trattando e te stesso come artista.

Io canto note che stanno al posto delle emozioni. Sinceramente quale sia il tema (subject matter) di cui tratta l’album è qualcosa di cui non potrebbe importarmi di meno. Io ho solo necessità di avere a disposizione parole per le canzoni. Mentre scrivo le parole immagino che all’interno vi si inseriscano molti elementi subconsci, e che probabilmente raccontino qualcosa di me. Ma è come se le parole stessero semplicemente al posto di altre parole: “alcune parole vanno qui, e poi, ecco qua, ancora un po’ di parole”. Tutto qui. È come quando si fa uno schizzo per un quadro. Si fa un abbozzo di qualcosa che prende una forma: qui un sole, qui una casa. E funziona. È l’entusiasmo che dà corpo alle cose (More 1997, traduzione mia).

Bowie ha sempre amato l’idea di essere considerato solo un tramite, un’antenna che raccoglie le idee circostanti in quel momento e ne fa una sintesi, senza caricare il tutto di una narrazione in prima persona e di una spiccata soggettività. Per enfatizzare questa modalità ha spesso fatto ricorso nei testi alla casualità, adoperando ritagli di frasi random, o addirittura ideando un software per riprodurre digitalmente il procedimento di randomizzazione casuale delle parole.

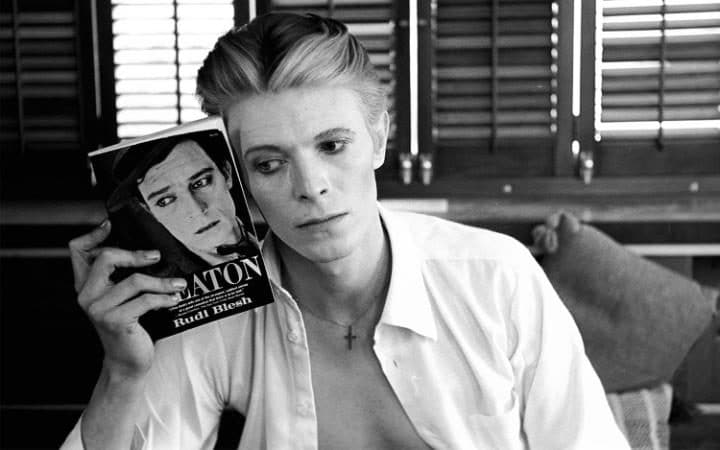

David Bowie con un libro su Buster Keaton nel camerino per il trailer di The Man Who Fell to Earth, New Mexico 1975 (Photograph: Steve Shapiro).

L’uso che Bowie ha fatto della cultura accademica o della riflessione concettuale più in generale, è alquanto peculiare. Pur non avendo avuto un percorso regolare di studi, la sua curiosità intellettuale da autodidatta lo ha portato ad essere un divoratore di libri. Quindi nelle sue interviste non è infrequente il riferimento ad autori e studiosi che in modo più o meno diretto hanno riflettuto sul processo artistico, come nel caso appena citato di Brecht, oppure quello di Roland Barthes (Egan 2015). E mentre parla di Brecht egli sembra citare fedelmente la questione della distanza dal tema, collegata alla ridefinizione del rapporto con il pubblico in favore di un nuovo teatro (Brecht 1929 (2014), 61-63). Bowie ha ripreso più volte nel corso degli anni la questione della “presa di distanza”, intesa in particolare come un diverso atteggiamento che i musicisti britannici, giunti dopo l’era hippie, manifestavano nei confronti di un passato del rock appena trascorso.

Nella sua fase adulta e matura, Bowie sembra aver preso coscienza di quel processo di rilettura “postmoderna” (è lui ad adoperare il termine citando George Steiner) che nella pratica lui ed altri musicisti come i Roxy Music, provenienti da una formazione di scuole d’arte, avevano posto in essere (Gross 2016).

Il suo sguardo retrospettivo nella fase di mezza età, concentrato ad analizzare la scintilla che muoveva la sua creatività nella fase giovanile, risulta molto lucido e lineare: si trattava a suo dire di rileggere la musica rock in un modo diverso, inserendovi l’elemento teatrale e facendovi convergere elementi di altre arti per ottenere il risultato di un pudding, un budino che mescolava assieme il tutto. Andando a scindere e recuperare le singole fonti della sua ispirazione (il teatro kabuki o l’espressionismo nel cinema ad esempio), non troviamo niente di particolarmente innovativo o trascendentale. Ma l’insieme è incredibilmente efficace ed è in grado di dare ragione del suo successo, motivato soprattutto dell’essere riuscito a portare sulla scena del rock’n’roll elementi provenienti da forme di cultura 'alta', assimilati però in modo tale da non risultare come forme di citazione o di trasferimento posticcio. Piuttosto hanno funzionato da stimolo creativo per Bowie stesso e per il pubblico, il quale non era chiamato ad assistere ad un’operazione intellettuale, tutt’altro. Partecipava delle performance, delle emozioni e della carica corporea che il rock ha saputo portare con sé, ma con un linguaggio dai contenuti più densi. Un percorso che partendo dalla fase di rottura e di provocazione creativa, si era arricchito di una complessità e di una profondità maggiori, senza perdere di vista la componente di ironia e anche di gioco puro e semplice, che era preponderante nella prima fase carriera, ma che di tanto in tanto riaffiorava. Pensiamo ad esempio alla performance televisiva nel famoso Saturday Night Live (NBC), il 15 dicembre del 1979. Qui Bowie compie un’eccellente esecuzione musicale e una giocosa – nuovamente provocatoria – e surreale messa in scena visiva: in un brano era vestito da manichino, in un altro era in tailleur e scarpe con tacco, e nell’ultimo impiegò invece una grafica digitale con un pupazzo che negli ultimi fotogrammi mostrò un pene in erezione, senza che la produzione del programma fosse potuta intervenire.

3. Innovazione musicale e performance live

La musica e il suono delle canzoni sono al di là di tutto ciò che di David Bowie si è consolidato nella cultura contemporanea. La traccia principale lasciata nella memoria non è contenuta in un film e neanche in uno spettacolo teatrale, tantomeno in un quadro. Sono canzoni come Heroes (1977), Space Oddity (1969), Ashes to Ashes (1980), Life on Mars (1971), Let’s Dance (1983) e tante altre ad aver lasciato un’impronta indelebile, proprio in quanto compimento di un’intera esistenza dedicata alla creazione artistica, che in David Bowie ha trovato la strada della canzone per esprimersi al meglio. La moda, le immagini, le copertine, i costumi, i video sono componenti essenziali del suo complessivo processo identitario, ma la base su cui il tutto poggia è la ricerca musicale. E mentre per gli album è esplicitamente rimarcata la sua volontà di definire universi di volta in volta sempre nuovi, eterogenei e a modo loro singolari, le esibizioni dal vivo dimostrano invece l’estrema coesione del suo progetto musicale e identitario, e l’omogeneità espressa nel flusso della performance live.

Bowie canta mentre viene legato con le corde; Universal Amphitheatre, Los Angeles 1974. Diamond Dogs tour (Photograph: Terry O’Neill).

Negli anni Settanta Bowie si esibì in quattro tour approssimativamente coincidenti con la realizzazione di nuovi album: dopo Ziggy Stardust vi furono nel 1974 il tour di Diamond Dogs, nel 1976 quello di Station to Station (detto Isolar), e nel 1978 quello per Low e Heroes (detto Isolar II). Nel documentario BBC Cracked Actor (UK, 1974) di Alan Yentob sono contenuti ampi estratti del tour di Diamond Dogs, qui descritto come una sorta di one-man show nel quale Bowie cambiava messa in scena per ogni canzone, prediligendo un allestimento fortemente teatrale: Space Oddity veniva eseguita al telefono, su una poltrona, con una gru che arrivava a decine di metri d’altezza; per Cracked Actor veniva allestito un set cinematografico mentre Bowie interpretava Amleto baciando un teschio; Diamond Dogs veniva eseguita mentre egli era incatenato ad alcune corde con le quali progressivamente veniva immobilizzato. Riguardo a quel tour Bowie si espresse in questo modo: “era come se un film espressionista, a metà tra Metropolis e Caligari, prendesse vita su un palco, ma a colori e con una colonna sonora rock’n’roll” (Buckley 2013). Una frase che racchiude la sua intera estetica. Per il successivo tour del 1976 Bowie aveva invece deciso di rimarcare la propria identità europea: “the European canon is here” recita infatti in Station to Station. L’apertura del concerto veniva preceduta dai suoni elettronici e futuribili di Radioactivity dei Kraftwerk (1975), accompagnati dalle immagini di Un chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalì (1928), con la sequenza che mostra la lama di un rasoio nell’atto di tagliare un globo oculare. La scenografia era composta da fasci di luce bianca su sfondo nero che catturavano l’immagine severa di un David Bowie nella sua ultima incarnazione.

David Bowie dal vivo, Falkoner Teatret, 29 Aprile 1976 a Copenhagen, Danimarca, Isolar Tour (Photograph: Jorgen Angel/Redferns).

Il Sottile Duca Bianco ("Thin White Duke") percorreva il palco vestito con rigidi pantaloni neri, panciotti neri, camicie bianche, e capelli lisci all’indietro, immaginandosi come un cantante di cabaret della Repubblica di Weimar, uscito dalla Berlino dei romanzi di Christopher Isherwood. L’apertura prevedeva Station To Station eseguita con una lunghissima introduzione rumoristica tra chitarre in feedback e sintetizzatori. Il brano, per lunghezza, complessità ritmica e struttura interna aveva caratteristiche affini alla musica progressive, e non era lontano dalle atmosfere di Frank Zappa.

In quel periodo Bowie si era circondato di numerosi musicisti appartenenti all’area del rock più incline alla complessità tecnica e strumentale: Brian Eno, Robert Fripp, Tony Kaye, Adrian Belew, Roy Bittan sono tutti nomi di musicisti che appartengono al gotha del rock del periodo e che contribuirono a condurre la musica di Bowie verso una dimensione lontana dalle sgargianti provocazioni del glam, affine invece a una ricerca sonora contraddistinta da una certa cupezza, talvolta un velo pretenziosa (come lo stesso Bowie la definì). Atmosfere che però si alternavano a momenti del tutto differenti nei quali riemergeva quella che potremmo definire la sua linea soul-dance, quella che si era concretizzata qualche anno prima con l’improvvisa svolta di Young Americans (1975).

David Bowie esegue Stay dal vivo al Nassau Coliseum nel marzo del 1976.

È qui che avviene una delle innovazioni più significative sul piano musicale operate da Bowie: in un panorama sonoro nettamente diviso tra generi, musica bianca vs musica nera, rock vs disco music (mondi che non solo non comunicavano tra loro ma esprimevano forte diffidenza reciproca) egli riuscì ad edificare non uno bensì numerosi ponti per collegare queste isole separate. Basta ascoltare le versioni dal vivo – tra il 1976 e il 1978 – di brani come Fame, Stay o la stessa The Jean Genie (ripensata con arrangiamento funky), per comprendere come David Bowie avesse già attraversato in precedenza quelle porte che la new wawe dei Talking Heads avrebbe poi aperto verso nuovi mondi sonori. E non sarà affatto casuale l’esplosione del successo mainstream che giungerà per lui con Let’s Dance nel 1983.

La possibilità di coniugare il rock con la dance attraverso ritmi ben poco accondiscendenti e consueti, era il risultato di una sperimentazione che Bowie stava portando avanti da anni, specialmente nei tour dal vivo. La stessa hit Let’s Dance in realtà possiede un ritmo ben poco ballabile e se in quel periodo si ballerà, e molto, sarà per la sua celebrità, e non viceversa. Per cogliere appieno la lenta elaborazione di questa visione sonora un utile ascolto consiste nel Live Nassau Coliseum registrato a Uniondale (New York) il 23 Marzo del 1976 e contenuto come Bonus nella Special Edition dell’album Station To Station (2012). Qui si può ascoltare il trio base della band di Bowie in quello che è considerato il suo miglior tour in assoluto: Carlos Alomar alla chitarra, George Murray al basso, Dennis Davis alla batteria (in questa registrazione accompagnati alle tastiere e ai synth dal membro degli Yes, Tony Kaye). Il trio era composto da musicisti dotati di una formazione funky-soul-jazz che però con Bowie suonava per la maggior parte del tempo brani formalmente catalogabili come 'rock'. Il risultato naturalmente è sorprendente.

David Bowie traccia disegni cabalistici nella seduta fotografica per il retro della copertina dell’album Station To Station (1976).

Tra il 1976 e il 1980 Bowie sviluppò in modo più maturo quell’idea di espressione artistica che inseguiva dall’inizio della sua carriera. Le intuizioni, gli stimoli, i modelli a cui aveva guardato e continuava a guardare in tutte le direzioni, dalla letteratura al teatro al cinema alle arti visive, stavano coagulando in un unico progetto espressivo di matrice prevalentemente sonora. “Il rock, egli asseriva, è almeno una decina d’anni indietro rispetto alle altre arti, forse più: negli anni settanta il rock è appena arrivato al dadaismo” (Watts 1978). Ecco perché era necessario attingere ad un panorama di fonti creative molto più ampio della musica rock stessa. Nel tour di quell’anno Bowie eliminò pantomime e teatralità per concentrarsi totalmente sull’evoluzione e sulla sperimentazione della dimensione sonora, così come aveva fatto, dichiarandolo in modo esplicito, nel corso della composizione dei tre album berlinesi.

4. Conclusioni

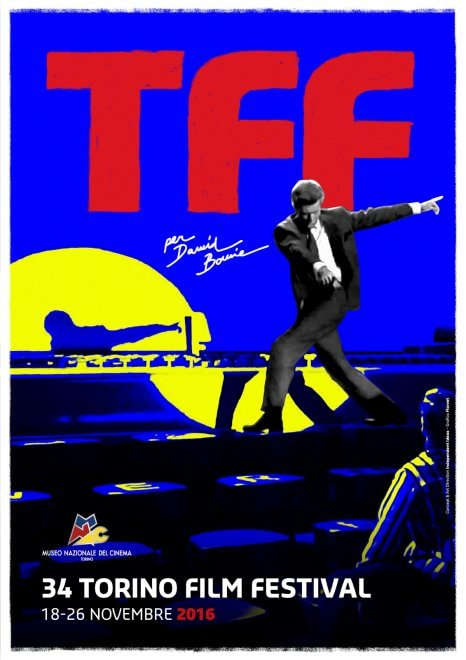

Manifesto del 34. Torino Film Festval, 2016.

David Bowie campeggia sulla locandina del Torino Film Festival del 2016, a lui dedicato. Trent’anni fa non era scontato che ciò potesse accadere. La sua identità era prima di tutto quella di un freak, di una figura ambigua, come amavano definirlo i media italiani degli anni Settanta. Al di là del pubblico dei fan, il suo valore musicale è stato compreso con un certo ritardo, sia dalla critica musicale, sia dalla critica culturale e anche il successo è giunto in modo relativamente tardivo almeno a livello di massa, con una penetrazione ancora più forte proprio nella fase terminale della sua carriera. Al di là di Blackstar (2016), il cui successo può essere spiegato con il fatto che la pubblicazione sia coincisa con la sua morte, uno dei suoi dischi più venduti in assoluto rimane The Next Day (2013), cosa che è possibile considerare come una sorta di premio alla carriera tributatogli da parte dei suoi fan. La consapevolezza di quanto a fondo fosse entrato nell’immaginario collettivo è cresciuta nel tempo, invece di diminuire. La mostra itinerante Bowie Is del V&A Museum di Londra nel 2013 ha senz’altro contribuito alla legittimazione e istituzionalizzazione della sua figura, ma sono alcuni riconoscimenti ricevuti in occasione della sua morte che fanno ancor più riflettere. Numerosi sono stati i casi, distribuiti su più generazioni, di musicisti, specie britannici (su tutti Depeche Mode e Simple Minds), che hanno esplicitamente dichiarato un debito pressoché totale nei suoi confronti.

Testimonianze e riconoscimenti sono giunti tra gli altri dall’allora Primo Ministro britannico David Cameron, dal Ministero degli Esteri della Germania “per aver contribuito all’abbattimento del Muro” (a Berlino inoltre è stata scoperta una targa nella casa da lui abitata), ma anche, inaspettatamente, da personalità del clero italiano (ad esempio il Cardinale Ravasi). Segnali provenienti dal mondo della cultura a livello internazionale ma, come abbiamo visto, anche dal mondo politico. Tracce indelebili lasciate da un musicista che attraverso la musica (pop, rock o semplicemente musica) e forme espressive originali, è riuscito a costruire un percorso artistico compiuto, come una lunga narrazione esistenziale fatta di nascita, crescita e morte, vissuta e pensata fino all’ultimo istante.

David Bowie homo legens.

Riferimenti Bibliografici

- Brecht 1929 (2014)

B. Brecht, Über Stoffe und Formen (1929), traduzione inglese in M. Silberman Marc, S. Giles and T. Kuhn (eds.), Brecht on Theatre, London 2014, 61-63. - Buckley 2013

D. Buckley, David Bowie: the music and the changes, London 2013. - Egan 2015

S. Egan (ed.), Bowie on Bowie: interviews and encounters with David Bowie, Chicago 2015, 252. - Friday 2015

G. Friday, Foreword in E. Devereux, A. Dillane, M.J. Power (eds.), David Bowie: Critical Perspectives, New York 2015. - Gross 2016

T. Gross, David Bowie On The Ziggy Stardust Years: We Were Creating The 21st Century In 1971, npr music, 11 January 2016. - More 1997

J. More, Interview, Guitar Player, April 1997. - Usher 1997

R. Usher, Still Bowie after all these years, TIME Magazine, 10 February 1997. - Watts 1978

M. Watts, Confessions of an Elitist, Melody Maker, 18 February 1978. - Webster 1972

C. Webster, Live! David Bowie, Record Mirror, 15 July 1972. - Yentob 1997

Changes Bowie At Fifty, documentario di A. Yentob, BBC 2, UK 1997.

English Abstract

David Bowie played with Rock music treating it like a vital form of expression even if still unripe, and in some ways underdeveloped. Therefore, like any other form of art, it could be treated through a process of re-reading, and through a new analysis and metalinguistic point of view. To do so, he became a musician: he loved composing, recording in the studio and performing live. He gave each of these phases an innovative and transformative power, looking with great analytical attention to his precursors. He imagined alternative routes, feeding on cultural sources which primarily included the theatre, which provided him a broader view of the performance and of the identity of the rock musician, and then literature, cultivated music, cinema, visual arts. The Ziggy Stardust operation was conceived in this direction: a self-reflexive subject based on a musician who talks about being a rock star, while at the same time putting himself on stage in person and taking on the guise of his just created alter ego. A game of mirrors which, amplified by the media and by their visual and narrative mechanisms, got immediate feedback. The fictional dimension in Bowie landed well beyond the space of the stage; at the same time, he denied the need for a rock musician to stage his own intimacy and one's own experience. It was his narration of ideal characters (more or less fictional) that had to get on stage so that they might act as a possible model for the audience, in a theatrical and almost symbolist way. The artistic career of Bowie encompassed performances, emotions and the same body charge that Rock music could carry, enriching the latter with much denser content, without losing sight of the ironic and simply playful component. The musical concept is, beyond all, the way through which his identity was consolidated in contemporary culture, succeeding in making crossovers and fusions of genres, especially among Rock and Soul-Dance music: cultural bridges that have opened really innovative ways and have left a deep mark in contemporary popular culture.

keywords | Bowie; Pop culture; Gender; Performance; Identity.

Per citare questo articolo: L. Spaziante, Bowie playing to be. La narrazione e il raffinato gioco della rockstar senza soggetto, “La Rivista di Engramma” n. 141, gennaio 2017, pp. 57-72 | PDF dell’articolo