Getting close to the Moon

Intervista a Boris Savoldelli sul progetto The Great Jazz Gig in the Sky

a cura di Alessandra Pedersoli

English abstract

And if the band you’re in starts playing different tunes

I’ll see you on the dark side of the moon

Pink Floyd, Brain Damage

Boris Savoldelli è cantante, vocal performer e docente di canto jazz. La sua cifra artistica è la sperimentazione vocale e l’uso dell’elettronica per creare nuove sonorità. Questa sua ricerca creativa lo porta a collaborare con artisti di formazione e provenienza molto diverse, sia italiani che internazionali. È proprio grazie a questo desiderio di sperimentazione che nel maggio 2016 pubblica in trio con Raffaele Casarano (sax ed elettronica) e Marco Bardoscia (contrabbasso ed elettronica) un concept album che rilegge in chiave jazz il capolavoro dei Pink Floyd The Dark Side Of The Moon, pubblicato dalla MoonJune Records col titolo The Great Jazz Gig in the Sky.

Raffele Casarano, Marco Bardoscia e Boris Savoldelli (fotografia di Roberto Cifarelli).

[Domanda] Entrando subito in medias res: perché i Pink Floyd e perché The Dark Side of the Moon? Parlaci del progetto The Great Jazz Gig In The Sky.

Il perché è molto semplice e le ragioni sono molto più semplici di quanto non si possa pensare. Il tutto nasce da un’amicizia: ormai un po’ di anni fa ho avuto modo di incontrare personalmente due musicisti salentini – Raffaele Casarano e Marco Bardoscia, rispettivamente sax e contrabbasso – che conoscevo di fama e di nome, e loro conoscevano me sempre di nome, ma non ci eravamo mai incontrati di persona. Ci siamo incontrati e conosciuti grazie a un comune amico che è Paolo Fresu, che, ormai circa cinque anni fa, organizzò un fine settimana alla Cantina Bentivoglio, lo storico jazz club di Bologna, per promuovere l’allora sua neonata etichetta – la Tuk Records. Ci trovammo lì per fare una serie di concerti: Paolo in questi tre giorni mi chiese di fare dei piccoli opening alle serate e di fare un po’ da master of ceremony (presentare gli artisti, ecc.) e durante uno di questi eventi c’era il gruppo di Raffaele Casarano. Io feci il mio opening, presentai il gruppo e poi facemmo una jam finale con Paolo Fresu e tutti gli altri musicisti presenti. Finita la jam, la serata andò avanti abbondantemente a base di birre e chiacchierate e facemmo l’alba. Ci trovammo molto bene dal punto di vista umano tanto che ci congedammo dicendoci “prima o poi faremo qualcosa insieme”. Passa il tempo, io ho incredibilmente un weekend libero, li contatto e scendo a trovarli in Puglia, e lì, ritrovati, abbiamo cominciato a chiacchierare su quello che si sarebbe potuto suonare insieme e il nome dei Pink Floyd è uscito in maniera abbastanza spontanea.

Io da tempo maturavano l’idea di trattare il materiale dei Pink Floyd in maniera più jazzistica – diciamo anche psichedelico-jazzistica – e l’idea piacque anche molto a loro. Così tutti insieme facemmo un’operazione abbastanza semplice: davanti a un foglio di carta segnammo i titoli delle canzoni che ci venivano in mente dei Pink Floyd. Io che dei tre sono quello più ‘vecchio’ e più vicino anche al linguaggio rock – non solo jazzistico – mi accorsi a un certo punto che sostanzialmente la maggior parte dei titoli che citavamo – e quindi ricordavamo – e ci piacevano dei Pink Floyd appartenevano a The Dark Side of the Moon. Quindi ci siamo chiesti se anziché fare un generico lavoro jazzistico o psichedelico-jazzistico sui Pink Floyd non fosse il caso di ‘risuonare’ completamente un disco, esattamente nell’ordine in cui era stato concepito e nello specifico proprio The Dark Side of the Moon. L’idea piacque e cominciammo a scrivere gli arrangiamenti alla nostra versione del concept album, quello che sarebbe poi diventato The Great Jazz Gig in the Sky. Album che tra l’altro è andato molto bene e ha avuto anche ottime recensioni all’estero, dato che è stato prodotto dall’etichetta MoonJune Records di New York.

[D] C’è un grande assente nella track list di The Great Jazz Gig in the Sky: Money. Perché?

In realtà il grande assente non c’è perché Money è fusa come quinta traccia del disco insieme a The Great Gig in the Sky. Siccome siamo stati molto filologici nel fare il lavoro, nel momento in cui abbiamo scritto l’arrangiamento volevamo far convivere i due brani – Money e The Great Gig in the Sky, che poi rielaborato in The Great Jazz Gig in the Sky è diventato il titolo del lavoro. Effettivamente però abbiamo modificato proprio Money, che non è più in tempo dispari (sette quarti), bensì pari (in quattro quarti). Quindi Money c’è, ma è il ‘celebre nascosto’.

[D] Qual è stato l’iter creativo – o ri-creativo – delle sonorità floydiane in The Great Jazz Gig in the Sky?

Domanda interessante. In realtà non c’è stato nulla di intenzionale: questo disco e questo progetto vivono di quella magia che capita a volte nel mondo della musica – o più in generale nel mondo dell’arte. Nulla è stato pianificato e tutto è nato in maniera spontanea. Innanzi tutto l’idea del progetto Pink Floyd che maturava in testa, ma senza nulla di predefinito se non una proposta accettata. Quindi il fare un disco – o meglio il disco – dato che i brani che ci stimolavano venivano per gran parte dal concept album The Dark Side of the Moon. Infine la registrazione, che originariamente nata come demo tape, è diventata il disco. Questo perché informato del progetto il nostro promoter – Vic Albani, lo stesso di Paolo Fresu – e invitati a realizzare una demo, ci trovammo a registrare il tutto durante un fine settimana presso lo studio Rumore Bianco di Piero Villa a Esine (BS). In realtà, la registrazione, anche se ‘veloce’ ci piacque tantissimo e ci rendemmo conto che in realtà avevamo fatto un disco, Quindi decidemmo di cercare un’etichetta per editare il lavoro. Dato tutto questo, non c’è stata una vera e propria ricerca dei timbri, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di ricerca più a monte: abbiamo grande conoscenza e grande rispetto per il suono dei Pink Floyd e abbiamo individuato alcuni aspetti del suono dei Pink Floyd che ci piacevano molto: il senso di levità, l’indefinitezza. I Pink Floyd, infatti, non sono mai sempre definiti: gli accordi sono molto semplici, lavorano molto con i pedali e le strutture sono sempre molto aperte, hanno sempre quell’eco forte psichedelica – magari non così forte come quella dei primi anni con Syd Barrett – e questo ci ha consentito di ottenere il tipo di sonorità adatto al nostro disco. Abbiamo cercato in qualche misura, e con grande rispetto, di rileggere e reinterpretare il disco trent’anni dopo la sua uscita e alla fine ci siamo trovati ad avere una coloritura timbrica molto floydiana, anche se molto originale, perché la nostra formazione – a parte la voce, che comunque viene impiegata da me in maniera diversa con l’elettronica – non ha nulla a che vedere con la band inglese, perché consta unicamente di contrabbasso, sax e voce. Strumenti che i Pink Floyd hanno adottato solo raramente.

[D] Come è stato recepito il vostro lavoro dai fan dei Pink Floyd?

In uno dei primi concerti, ospitato in Puglia al Festival Fasano Jazz nel 2015 – evento che purtroppo adesso non c’è più, ma che era molto legato al movimento prog – venne a sentirci Nino Gatti, uno dei fondatori di Lunatics, il Pink Floyd Fan Club italiano, che poi ha scritto anche la presentazione all’interno dell’album. Nino venne – e ce lo confessò dopo – proprio per fare un’operazione critica, perché in qualche misura pensava che il lavoro che avevamo fatto noi fosse una sorta di tradimento o di offesa a un capolavoro come The Dark Side of the Moon (i fan sono pericolosissimi, sempre!). Venne sotto mentite spoglie e chiese a Domenico De Mola, che era il direttore artistico del festival pugliese, di non annunciarci la sua presenza, perché prima voleva sentirci. Finito il concerto invece venne a salutarci, dicendo non solo che il live gli era piaciuto molto, ma fece una considerazione molto bella: “Mi piace tantissimo come avete lavorato sul disco perché sembra – o potrebbe essere – The Dark Side of the Moon come probabilmente l’avrebbe voluto Syd Barret”. A rimarcare proprio il fatto che eravamo riusciti – secondo lui e, immodestamente, concordo – a filtrare The Dark Side of the Moon con atmosfere talmente psichedeliche da farlo sembrare addirittura un lavoro antecedente, più vicino a Syd Barrett, che come noto era già ‘uscito dal gruppo’ alla fine degli anni Sessanta. Nino Gatti apprezzava che il nostro lavoro era stato condotto fatto rispetto per l’originale.

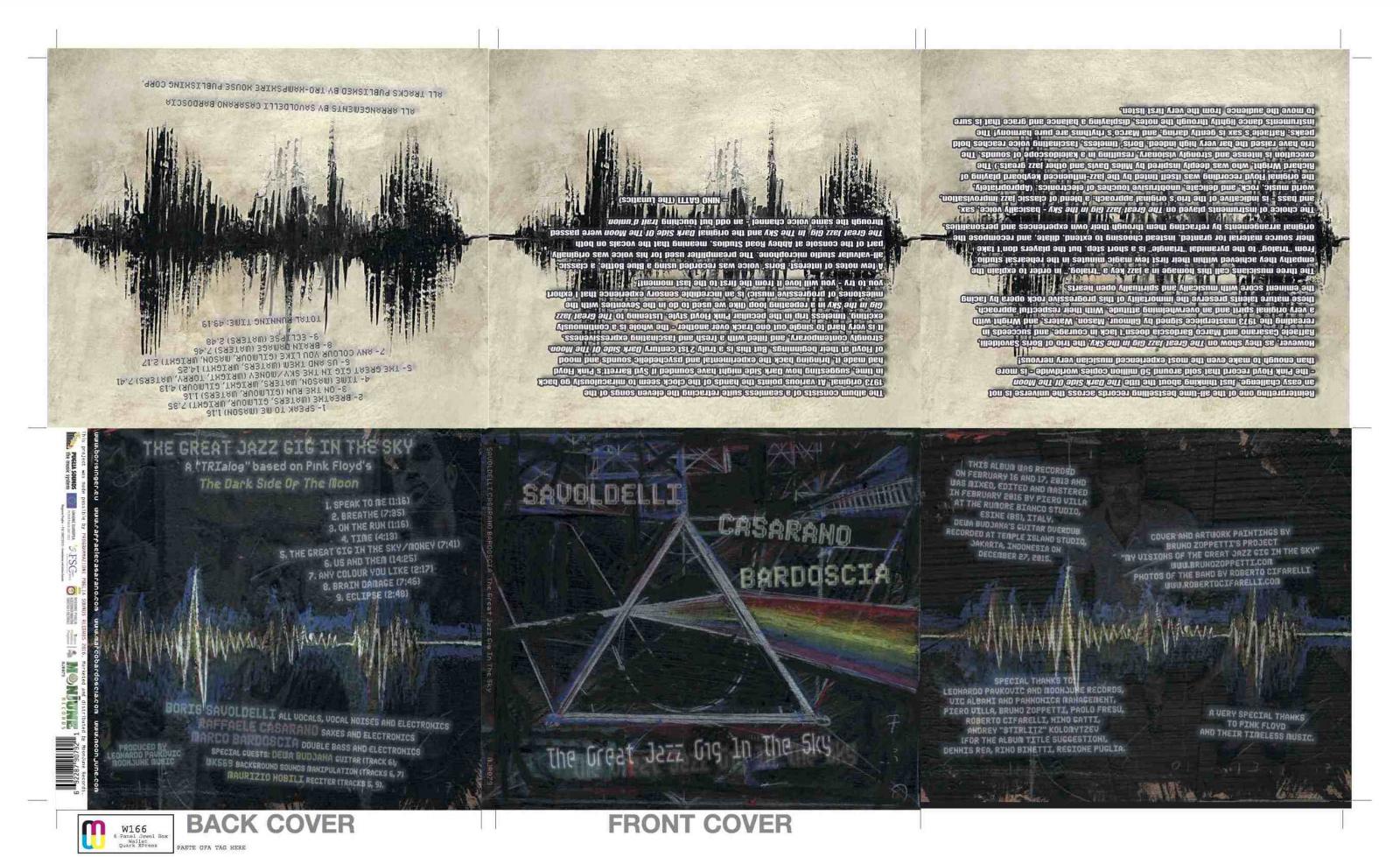

Art cover per The Great Jazz Gig in the Sky.

[D] Voi avete anche avuto il placet di Roger Waters…

Assolutamente si. Il processo di certificazione del lavoro è arrivato a livelli altissimi perché una volta terminata la registrazione ci fu un iniziale interesse – poi svanito – da parte di una major per editare il disco, che già nelle fasi iniziali degli accordi, aveva posto un problema che divenne poi di fondamentale importanza: avere una specifica autorizzazione da parte degli aventi diritto rispetto al disco. Iniziò quindi una cosa folle, che gestii personalmente: la ricerca dell’autorizzazione, che in sostanza si concentrava di fatto nell’approvazione di Roger Waters, che in quell’anno (il 2013) era però alle prese con il tour mondiale di ripresa di The Wall. Arrivai a lui tramite il manager e dopo otto mesi – ormai non ci speravo più – ricevetti una mail scritta dallo stesso Roger Waters tramite il suo legale, in cui non solo ci autorizzava a uscire col disco, ma ci faceva anche i complimenti perché lo riteneva un lavoro di qualità.

[D] La benedizione del Maestro…

La benedizione di uno che ha fatto la storia della musica e che è stato uno dei miei idoli. Ricordo che l’e-mail arrivò attorno al periodo di Natale, una sorta di strenna da parte di Waters, e ne fui molto contento. Al di là della soddisfazione di vedere il progetto approvato e apprezzato da uno dei tuoi idoli, era la presa di coscienza che il lavoro era stato condotto con grande onestà e rispetto per l’originale. Nessuno ha mai pensato di ‘migliorare’ nulla, semplicemente abbiamo provato – da fan – a dare una rilettura di quello che è stato – e che è – un capolavoro nella storia della musica.

[D] Per alcuni brani – e su tutti Speak to me – dove l’aspetto rumoristico è rilevante, colpisce come avete – o meglio, hai – risolto alcuni passaggi con l’uso della sola voce. Puoi raccontarci qualcosa della tecnica vocale che hai adottato?

Ci sono due aspetti da considerare a questo proposito, uno più squisitamente tecnico, l’altro di carattere filosofico-compositivo, che è quello che mi piacerebbe mettere in evidenza. Se, come è, i Pink Floyd sono stati fondamentali nel linguaggio musicale – io non amo dividere la musica per generi, quindi secondo me loro lo sono stati indipendentemente dalla categorizzazione rock, o prog-rock, o psichedelia – e ciò che li ha connaturati sin dagli inizi con Syd Barrett, è il desiderio di sperimentazione, che è anche l’aspetto che a me personalmente affascina di più del loro percorso. I Pink Floyd – come i Beatles – hanno sempre provato a spingersi oltre: timbricamente, dal punto di vista compositivo, dal punto di vista dell’uso delle tecnologie, ecc., e questo è un aspetto straordinario della loro musica ed io ho sempre cercato – col mio strumento che è la voce – di sperimentare, di trovare soluzioni diverse.

La mia filosofia è un po’ il rifiuto della melodizzazione, cioè amo la melodia ma ritengo sia troppo limitante chiedere al cantante di occuparsi solo di quella. Mi piace l’idea che la voce sia usata come uno strumento e quindi si possa muovere anche su ambiti che non sono strettamente quelli della melodizzazione. In questo i Pink Floyd sono stati straordinari e se si ascolta la versione originale di The Dark Side of the Moon c’è una fortissima presenza di rumori e voci d’ambiente – che è un po’ anche la loro cifra stilistica. Un esempio famoso è l’entrata di Money con i registratori di cassa, ma anche le voci delle tracce iniziali e finali dell’album, che sembrano dire “There is no dark side of the moon. Matter of fact it’s all dark” [Alla fine non c’è nessun lato oscuro della luna], e che sarebbero la voce di uno dello studio di registrazione, forse addirittura l’addetto alle pulizie. I Pink Floyd hanno sempre ‘usato’ la normalità – concetto che peraltro è stato molto sviluppato anche nella musica contemporanea del Novecento, da John Cage a tanti altri – l’idea che qualunque ‘rumore’ possa essere musica. Quello che io ho fatto con la voce è cercare di ragionare nello stesso modo e quindi in un brano come Speak to me, che trovo estremamente evocativo, ho tecnicamente giocato con una sorta di decoupage rumoroso e vocale. Ho giocato con la mia voce, ho fatto una sorta di pantone vocale incastrando voci, vocine e vocette, in parte in studio e in parte in post-produzione per cercare di ricreare propriamente quelle atmosfere.

Questo stesso lavoro lo facciamo anche dal vivo: chi ci ha visto nei live ha ritrovato le stesse sonorità. Abbiamo voluto giocare molto con la sperimentazione e, a differenza degli anni in cui è stato registrato The Dark Side of the Moon, oggi la tecnologia ci aiuta tantissimo: abbiamo i processori più veloci e possiamo fare anche molte cose riproducibili dal vivo, quindi ci divertiamo a giocare con i nostri strumenti attraverso looper, e interagire direttamente con il suono, cosa che è divertente, ma anche estremamente interessante. Il pubblico si trova a sorprendersi che in campo ci siano solo tre strumenti (voce, contrabbasso e sax).

[AP] È quasi paradossale, rispetto all’amalgama strumentale dei Pink Floyd, come in The Great Jazz Gig in the Sky sia l’aspetto vocale a predominare. Qual è stata la sfida più ostica? Come hai mediato con gli altri strumentisti? Come siete riusciti ad amalgamare le vostre sonorità individuali?

È vero: c’è un paradosso che è molto interessante, ma che è nato in maniera del tutto spontanea. In realtà con la voce ho giocato per sottrazione, non per aggiunta – cosa che nei miei dischi solisti tendo a non fare – ma il risultato finale è l’opposto perché la voce ha una predominanza forte. Io credo dipenda dalla grande capacità melodica dei Pink Floyd: le loro melodie sono talmente forti e incisive che è un po’ come un taglio di Fontana, non solo un taglio su una tela colorata, ma ciò che si percepisce è talmente forte, netto e rivoluzionario il gesto, che rimane più impresso di un qualsiasi quadro ‘tradizionale’.

[D] Proprio perché il vostro progetto artistico è più una riscrittura del mito piuttosto che una sua celebrazione, cosa rappresenta la musica dei Pink Floyd oggi per un compositore o un interprete?

I Pink Floyd sono definiti nel linguaggio giornalistico musicale una band seminale, che gioca sul filo delle contraddizioni. Ad esempio è un dato di fatto ineluttabile – qualunque fan dei Pink Floyd lo ammette – che presi singolarmente non sono dei musicisti straordinari. Lo stesso David Gilmour, che probabilmente di tutti loro è il più virtuoso, in realtà non emerge se paragonato anche solo ai suoi competitor del periodo – pensa a Jimmy Page, a Jimi Hendrix, a Eric Clapton ; così anche Nick Mason, la tranquillità fatta persona. Quest’ultimo da un anno sta portando da solo in tour i dischi ‘non famosi’ della band, quelli ancora barrettiani. La musica stessa dei Pink Floyd non si può definire complessa: a livello accordale è abbastanza semplice. Anche se Richard Wright faceva una ricerca accordale molto attenta, la composizione armonica non è complessa, come ad esempio in quello stesso periodo poteva essere quella di Frank Zappa, o dei King Crimson, o di qualche altro gruppo del movimento prog, ma è sempre molto raffinata e curata, le tensioni dell’accordo sono messe sempre in maniera molto intelligente, con riferimenti al jazz. Sempre se confrontati ai King Crimson – che sono estremamente complessi negli accordi, nella struttura dei brani, nelle ritmiche – i Pink Floyd fanno della semplicità – o dell’apparente semplicità – la loro cifra stilistica.

Sono però rivoluzionari perché hanno scritto e definito per primi uno stile, un gioco timbrico, quello che in quegli anni veniva chiamato space rock. Lo stesso Jimi Hendrix – leggevo tempo fa alcune sue vecchie interviste pubblicate da Rolling Stone America – si diceva assolutamente affascinato da loro, proprio perché sono stati capaci in qualche misura di convogliare nella loro musica un periodo storico – che era quello della fine degli anni Sessanta, quello della psichedelia, che aveva come senso più ampio quello di “turn on, tune in, drop out” dove dovevi lasciar fluttuare la tua mente – “let your mind float”. Sono riusciti a essere molto incisivi musicalmente, e in più sono stati i primi – contemporanei forse solo a Andy Warhol dall’altra parte dell’oceano con i plastic show assieme ai Velvet Underground – a inserire negli show tutto un processo visivo.

Bruno Zoppetti, art cover per The Great Jazz Gig in the Sky.

[D] Proprio perché l’aspetto visuale ha avuto ampio spazio nell’opera dei Pink Floyd, come avete risolto o interpretato tutto questo nella confezione del vostro album e nei live? Come avete tràdito (o tradìto) l’iconica copertina di The Dark Side of the Moon per The Great Jazz Gig in The Sky?

Qui abbiamo due fronti dall’esito opposto: uno è stato meravigliosamente affrontato, l’altro purtroppo un po’ meno per questioni per lo più di carattere economico. L’aspetto migliore è la veste grafica del nostro disco, che tra l’altro nell’edizione limitata in LP è ancora più evidente. Abbiamo collaborato con Bruno Zoppetti, uno straordinario artista che ha fatto dal punto di vista grafico-visuale esattamente la stessa cosa che noi abbiamo cercato di fare dal punto di vista musicale. Quando gli ho raccontato del progetto, e fatto ascoltare un po’ della musica, lui si è ispirato e da lì è nata l’idea per la sua rielaborazione della copertina. Ha prodotto delle serie di bozzetti e tra queste abbiamo scelto – tutti e tre concordemente – quella a fondo scuro, in originale molto materica e magmatica, quasi alla Burri, che, vista nelle dimensioni di stampa sul doppio LP, ha una forza evocativa straordinaria.

Sul fronte live purtroppo l’impossibilità di avere una produzione video adeguata, ci ha portato a dover affrontare in maniera un po’ ‘francescana’ lo spettacolo. Ti salvi perché per questo spettacolo, a parte un’esibizione fatta alla Cantina Bentivoglio di Bologna – anche un po’ per ricordare l’origine del progetto – che essendo un jazz club non ha scenografia, nei festival siamo riusciti ad avere sempre un buon servizio luci e quindi abbiamo semplicemente chiesto ai tecnici di lavorare su colori caldi, da variare in maniera molto morbida, cercando di seguire la musica.

Il concerto a oggi visivamente più bello è probabilmente stato quello al Teatro Carambolage di Bolzano, un piccolo spazio nel cuore della città, dove abbiamo avuto la fortuna di avere come special guest Vic Albani, grandissimo fan dei Pink Floyd, che è stato tutta la sera al set luci e – conoscendo anche molto bene il nostro lavoro – ci ha seguito con grande attenzione. Sarebbe bellissimo, ma questi sono i drammatici limiti del mondo del jazz – che oggi è la vera musica indipendente – poter costruire una collaborazione con qualche visual artist. Anche se negli ultimi anni è più accessibile, grazie alla tecnologia, ottenere punti luce di qualità senza spendere eccessivamente, mi piacerebbe trovare – ma perché l’ha fatto anche Nick Mason nel suo ultimo tour ancora in corso – un artista che lavora con la lavagna luminosa, la vernice ad acqua e i film di plastica trasparente, che io trovo sempre molto affascinanti, sebbene old fashioned.

English abstract

Boris Savoldelli is a singer, a vocal performer and a jazz singing teacher. His artistic research focusses on vocal experimentation and the use of electronics to create new sounds. This creative research leads him to collaborate with artists of very different backgrounds, both Italian and international. In May 2016, in a trio with Raffaele Casarano (sax and electronics) and Marco Bardoscia (double bass and electronics), he released a concept album that reinterprets the Pink Floyd masterpiece The Dark Side Of The Moon in a jazz key, published by MoonJune Records with the title The Great Jazz Gig in the Sky. The sound of Pink Floyd was a very difficult field of experimentation and creation in their work.

keywords | Boris Savoldelli; jazz; Electronics; Sounds; Pink Floyd; MoonJune Records; The Great Jazz Gig in the Sky.

Per citare questo articolo / To cite this article: A. Pedersoli (a cura di), Getting close to the Moon. Intervista a Boris Savoldelli sul progetto The Great Jazz Gig in the Sky, “La Rivista di Engramma” n. 167, luglio-agosto 2019, pp. 97-107 | PDF