L’ultima nave bizantina

Costantino Lascaris, la prisca theologia e il Lascaris di Abel-François Villemain

Francesco Monticini

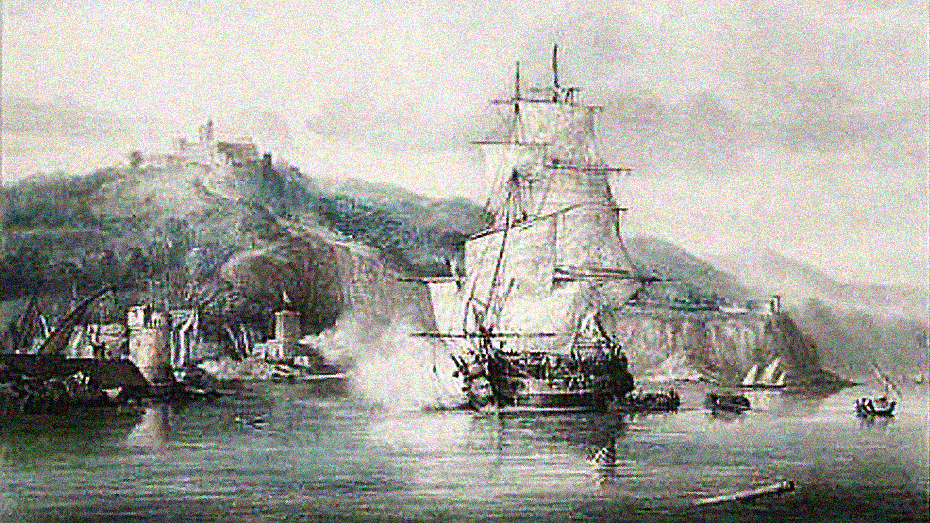

Nave Idra, occupazione del forte e del porto catalano di Begur, 7 agosto 1807.

Una sera che i nostri giovani viaggiatori si erano fermati a est di Catania per contemplare gli ultimi raggi del sole che, prossimi a estinguersi, coloravano di una luce rossastra la cima fumosa dell’Etna e sembravano ripetere nei flutti l’incendio del vulcano, la vista di una nave che si avvicinava alla costa a forza di remi colpì il loro sguardo. La vela latina piegata per metà intorno all’albero, la croce che lo sovrasta, tutto annuncia un’imbarcazione cristiana. Tocca, approda: e mentre gli schiavi turchi, incatenati ai banchi dei rematori, lasciano intravedere in mezzo alla loro miseria una sorta di gioia insultante e feroce, degli uomini dal portamento nobile ma abbattuto, degli anziani, gemendo, compaiono sul ponte e salutano con dei gridi di dolore la riva vicina. Discendono; e, cadendo in ginocchio, rendono grazie a Dio che li ha salvati. Dalla nave escono dei bambini, dei feriti, delle donne. Coperte di lunghi abiti bianchi, il viso nascosto sotto un velo, soffocando per pudore perfino la disperazione, queste donne, immobili sulla riva, sembravano, per la bellezza della loro figura, delle statue antiche.

Un uomo che, in virtù della maestà dei suoi tratti, sembrava comandare gli altri, alza la voce: “Noi fuggiamo da Costantinopoli” – dice – “I nostri fratelli sono morti o sono prigionieri; l’imperatore è caduto; il tempio di Santa Sofia è profanato da Maometto: e noi veniamo in cerca di un asilo in questa Europa cristiana che non ha voluto prestarci soccorso”.

Abel-François Villemain (1825, 4-6)

1. Le Camp des Tartares

Quando, alla vigilia della rivoluzione francese, il duca di Chartres Luigi Filippo II d’Orléans – futuro ʻPhilippe Égalitéʼ – ricevette l’autorizzazione di suo cugino il re Luigi XVI a far costruire quattro gallerie attorno al giardino del Palais Royal, nonostante l’intento speculativo, non tenne conto dei fondi a sua disposizione. Per questo, la quarta e ultima delle gallerie fu costruita in legno, ricevendo il nome di Galérie de bois e il soprannome di Camp des Tartares. Demolita nel 1830 per lasciare spazio alla successiva Galérie d’Orléans – a sua volta smantellata negli anni trenta del Novecento, a eccezione del doppio colonnato in pietra, tuttora visibile – la Galérie de bois fu il prototipo dei tipici passages couverts della Parigi ottocentesca. Qui, il massone Luigi Filippo volle che, mescolati alle varie attività commerciali e ai ritrovi delle prostitute, trovassero il loro spazio numerosi luoghi di incontro culturale, dai caffè ai cenacoli, dai negozi di stampe alle librerie. Se, nel 1825, un curioso lettore si fosse avvicinato a uno di questi ambienti, per l’esattezza al cabinet littéraire di Pierre-François Ladvocat – editore di origine normanna, futuro riferimento dei più importanti autori del Romanticismo francese – vi avrebbe trovato, fresco di stampa, un volume curato da Abel-François Villemain, membro dell’Académie Française e professore di lettere alla Sorbonne. Il titolo integrale del volume era Lascaris, ou Les Grecs du quinzième siècle, suivi d’un Essai historique sur l’état des Grecs, depuis la conquête musulmane jusqu’à nos jours (da questo romanzo è tratto il passo che abbiamo riportato in apertura).

Se, supponiamo, il nostro ipotetico lettore – magari uno dei tanti intellettuali che condividevano le idee liberali di Luigi Filippo e frequentavano quegli ambienti – si fosse poi seduto in uno dei cafés del Camp des Tartares e avesse iniziato a sfogliare il suo libro appena acquistato, si sarebbe improvvisamente trovato immerso – come è accaduto a noi – in un’atmosfera immaginaria, leggendaria, evocatrice di una dimensione lontana nel tempo e nello spazio. La prima edizione di questo romanzo e del saggio che lo segue (Villemain 1825) ebbe molta fortuna e conobbe numerose ristampe e traduzioni (Centanni 2019, 361), non ultima una in lingua italiana, comparsa dopo appena quattro anni a Firenze, a cura di Giovanni Carlo Graziani (Villemain [1825] 1829).

Procediamo adesso a riassumere integralmente il romanzo; tuttavia, per la comodità del lettore, riportiamo in appendice una nostra traduzione italiana del suo incipit (ovvero delle prime sedici pagine dell’edizione francese), che riteniamo particolarmente ricco di spunti.

2. Il Lascaris di Villemain

Il romanzo si apre con un gruppo di giovani viaggiatori provenienti dall’Italia centro-settentrionale in trasferta in Sicilia, alle pendici dell’Etna. Si capirà in seguito che fra questi vi sono un figlio di Cosimo de’ Medici, Leon Battista Alberti, Bernardo Bembo e Domizio Calderini. Trascorrono le loro giornate passeggiando fra rovine classiche, decantando versi di Petrarca e citando novelle di Boccaccio e Poggio Bracciolini. Villemain tiene a rimarcare la condizione misera della Sicilia aragonese, contrapposta al lusso e alla raffinatezza delle ricche città mercantili italiane. Una sera, al crepuscolo – come abbiamo letto – i viaggiatori assistono all’approdo, in un punto della costa non lontano da Catania, di una nave carica di esuli greci in fuga da Costantinopoli, appena occupata dai Turchi. La notizia della caduta della capitale d’Oriente scuote i dotti umanisti italiani e spinge i Siciliani a soccorrere i Greci, nonostante un certo sospetto, latente, verso il loro credo, considerato eretico. Il condottiero della nave è Costantino Lascaris, presentato alla stregua di un nuovo Enea, che fugge dalla patria portando in salvo donne, anziani e bambini e recando con sé i propri Penati, ovvero le più importanti opere dell’antica cultura greca.

Lascaris riferisce ai suoi soccorritori numerosi dettagli sugli ultimi giorni dell’assedio di Costantinopoli e sulla fuga dalla città. Dopo poco tempo, giunge la notizia che altri esuli, provenienti questa volta dall’Attica e dal Peloponneso, sono sbarcati nei pressi di Messina. Il più autorevole di loro è l’anziano Giorgio Gemisto Pletone, ma vi sono anche Giovanni Argiropulo, Teodoro Gaza e molti altri. Tutti quanti gli esuli greci si riuniscono, alla presenza anche dei giovani dotti italiani. Ha quindi luogo una lunga discussione sul destino della cultura greca, che Pletone non ritiene di poter esportare all’estero e che Lascaris vuole invece innestare in Italia, che non reputa più una terra barbara, in quanto ha dato i natali a un poeta come Dante Alighieri. Appresa la notizia dello sbarco in Sicilia dei rifugiati greci, sia il cardinale Bessarione che Cosimo de’ Medici scrivono loro delle missive, esortandoli a raggiungerli, rispettivamente, a Roma e Firenze. Lascaris apprende dell’invenzione della stampa da una bolla emanata dal papa in favore del sovrano di Cipro e capisce che i suoi ʻPenatiʼ, i suoi manoscritti, sono ormai salvi, perché grazie al nuovo mezzo potranno essere diffusi ovunque e diventare praticamente imperituri.

Giunge poi in Sicilia il vescovo di Efeso, Marco Teodoro, campione dell’ortodossia, che celebra una messa – ovviamente secondo la liturgia orientale – sotto un albero secolare che gli abitanti del posto ritenevano sacro a sant’Agata, loro protettrice dalla lava del vulcano. I sospetti di eresia nei confronti dei rifugiati si risvegliano nei Siciliani, che temono violato il sacro albero: ne nasce un’aggressione, che Lascaris, sostenuto dagli umanisti italiani, a stento doma con la propria spada. Sopiti i disordini, Alfonso d’Aragona chiede di incontrare gli esuli greci. Così, mentre le donne – riparate in un primo momento presso il convento di San Benedetto, nei pressi di Catania – riprendono la loro imbarcazione per essere condotte a Roma (dopo la raccomandazione, da parte del vescovo di Efeso, di non abbandonare il credo ortodosso), tutti gli altri raggiungono a dorso di mulo Siracusa. Hanno però appena il tempo di scorgere la città, nei tempi antichi così potente, nel suo stato di attuale decadenza, che Alfonso fa loro sapere di raggiungerlo a Palermo, dove si è dovuto recare in tutta fretta per sedare una rivolta. Sulla strada per la capitale, i protagonisti si imbattono, fra le rovine di Selinunte, in Niceforo d’Eraclea, che si era ritirato a vita eremitica dopo aver abbandonato la fede ortodossa per la cattolica, a seguito del concilio di Ferrara-Firenze, e poi, di nuovo, aver abbracciato il credo orientale. Anche Niceforo si aggiunge agli esuli greci. Giunti a Palermo, al palazzo del sovrano, trovano Alfonso assorto nella lettura di una vita di Alessandro Magno, in compagnia di altri umanisti italiani, fra cui Enea Silvio Piccolomini e Poggio Bracciolini. Alfonso chiede ai Greci di restare presso la sua corte, ma invano; ottiene soltanto che alcuni si trattengano nei luoghi occupati dalla corona aragonese come insegnanti, quindi li fa imbarcare su una galera diretta a Napoli. Nella città campana, però, si è già diffuso un clima di panico rispetto a una possibile invasione da parte dei Turchi, che pare imminente; gli esuli non tardano a rendersi conto che non troveranno in quel luogo alcun sostegno alla loro missione di recupero della patria perduta.

Decidono dunque di procedere verso nord: il vescovo di Efeso e Niceforo d’Eraclea si recano a Roma, mentre tutti gli altri seguono il giovane Medici alla corte del padre Cosimo a Firenze. Nella città toscana, culla delle arti e della filosofia platonica (vi compaiono l’accademia della villa di Careggi e un Lorenzo bambino), gli esuli greci ritrovano un clima in tutto e per tutto simile a quello della madrepatria. Lascaris trasmette il suo sapere a degli allievi; eppure non è soddisfatto, perché comprende che per Cosimo abbellire la sua città di opere d’arte è abbastanza e non ha intenzione di agire realmente per promuovere una crociata contro i Turchi. Nel frattempo, a Roma, ai Santi Apostoli, si consuma uno scontro furibondo fra Bessarione e il vescovo di Efeso, che rinfaccia al primo di preoccuparsi della cultura greca ma di non esitare a far perire la fede cristiana in Grecia. Bessarione, archimandrita del monastero di Grottaferrata, viene raggiunto sul posto da Lascaris, che ne ottiene invece il favore e il sostegno economico. Sebbene il cardinale orientale non riesca ad assurgere al soglio di Pietro, diviene pontefice un umanista del calibro di Enea Silvio Piccolomini, che prodiga tutti i propri sforzi in un progetto di crociata. Il quale, tuttavia, anche a causa dell’indifferenza dei vari regni europei, si spegne con il papa senese sulla sponda di Ancona.

Perduta ogni speranza di riconquista della madrepatria, Niceforo d’Eraclea se ne tornerà in Oriente, dove morirà da martire; il vescovo di Efeso morirà molto vecchio in mezzo a delle rudi popolazioni cristiane dell’Epiro; Pletone se ne tornerà a morire in Grecia. Lascaris deciderà di tornare in Sicilia, dove fonderà una scuola. Qui, proprio nel bel mezzo della spiegazione del mito platonico di Atlantide (Plat. Tim. 24e-25d; Criti. 108e-109a, 113b-121c), sarà raggiunto dalla notizia che un navigatore genovese ha scoperto un nuovo mondo. Da ultimo, Lascaris deciderà di portare tutti i suoi allievi – fra cui il giovane figlio di Bernardo Bembo, Pietro – sul punto della costa in cui la sua nave era attraccata tanti anni prima, in fuga da Costantinopoli. Sul posto, pronuncerà un accorato discorso (che riporteremo in traduzione italiana più avanti) sul debito dell’Europa e del mondo verso la Grecia. Dopo la morte, il nome di Lascaris verrà presto dimenticato; persino la sua tomba di marmo bianco, collocata nella chiesa dei frati carmelitani di Messina, dopo poco tempo sparirà.

3. La lente romantica

Questo, in sintesi, il contenuto del romanzo di Villemain. Non vale naturalmente la pena di evidenziare in maniera sistematica tutti i vari anacronismi. Alcuni, d’altronde, sono rivelatori degli intenti dell’autore. Ad esempio, Domizio Calderini sarebbe stato troppo giovane per aggregarsi agli altri umanisti in Sicilia, avendo avuto, nel 1453, solo sette anni; eppure, era importante per Villemain inserirlo, perché “depuis porta les lettres grecques en France” (Villemain 1825, 21). In effetti, nel 1472 Calderini si recò con Bessarione, in missione per conto di papa Sisto IV, alla corte di re Luigi XI col proposito di coinvolgere la corona francese in una crociata contro i Turchi (Perosa 1973). Il personaggio del vescovo di Efeso, così tenacemente fedele alla causa ortodossa, è probabilmente ispirato al metropolita, poi fatto santo, Marco Eugenico di Efeso (morto, però, nel 1444): capofila della corrente anti-unionista a Ferrara e Firenze (Ronchey 2006, 103, 142), fu l’unico prelato orientale a non accettare l’esito di quel concilio. Lo stesso, Niceforo d’Eraclea è probabilmente una maschera per Antonio d’Eraclea, che in un primo tempo fu seguace della corrente di Marco Eugenico in Italia, ma in seguito si convertì al credo latino. È possibile che nel 1453 Giorgio Gemisto Pletone fosse già morto da un anno, anche se non è escluso che la sua morte – forse l’esito di un suicidio – sia da abbassare al 1454, secondo quanto attestato dal suo discepolo Raoul Kavakis (Centanni 2017, 352; Ead. 2019, 378). Infine, è doveroso notare che Costantino Lascaris non conobbe mai Alfonso il Magnanimo, che era in effetti re di Sicilia e di Napoli nel 1453. Tuttavia, come vedremo, il rapporto intrattenuto con suo figlio Ferdinando d’Aragona (noto anche come Don Ferrante) e soprattutto con suo nipote Alfonso II, duca di Calabria (1458-1494) e re di Napoli (1494-1495), autorizzava Villemain a questo scambio.

Procediamo adesso a evidenziare alcuni elementi del romanzo (concentrati soprattutto nel suo incipit) che risultano fondamentali, ai nostri occhi, per imbastirne un’analisi. Si ritrovano fra queste pagine molte informazioni erudite attinte da degli storici, come è ovvio attendersi in un’opera concepita da un autore professore. È soprattutto il caso del resoconto della caduta di Costantinopoli fatto da Lascaris ai suoi soccorritori nelle prime pagine. Come noto, Costantino Lascaris fu realmente testimone oculare dell’assedio e della presa della Polis nel 1453. Per rendere con verosimiglianza questo aspetto, Villemain non esita a rifarsi alla principale documentazione storica relativa all’evento. Ad esempio, l’episodio del trasporto via terra delle navi turche più leggere fino alle acque del Corno d’Oro, chiuso al suo ingresso da una lunga catena (Villemain 1825, 8-9) e da alcune galere veneziane, è riportato da numerose fonti, come Nicolò Barbaro, Ducas, Michele Critobulo e Isidoro di Kiev (Philippides, Hanak 2011, 438-444). L’ultima messa celebrata in Santa Sofia, seguita da un discorso dell’imperatore Costantino XI Paleologo ai soldati e al popolo, è una probabile invenzione, che risale, però, a un testimone oculare della caduta di Costantinopoli, il vescovo latino di Mitilene Leonardo di Chio, poi ripreso da vari autori, come lo Pseudo-Sfranze e Francesco Sansovino (ivi, 598-599). La morte di Costantino XI – cui nessun testimone oculare pare davvero avere assistito e della quale possiamo solo dire che avvenne nei pressi della porta di San Romano – ricorre nella versione secondo cui l’imperatore avrebbe preferito perire per un colpo inferto da uno dei suoi soldati piuttosto che sopraffatto dai nemici in Nicolò Barbaro e, di nuovo, in Leonardo di Chio (ivi, 231-233; per il riconoscimento postumo del corpo di Costantino XI si veda anche Centanni 2017, 24-26). L’antica profezia che avrebbe spinto gran parte della popolazione di Costantinopoli a riparare dentro Santa Sofia, una volta appresa la notizia della penetrazione dei nemici all’interno della cinta muraria, è citata da Ducas (Philippides, Hanak 2011, 229-231).

Molti altri elementi presenti nel romanzo tradiscono aspetti propri del periodo in cui visse l’autore e dicono molto più dell’inizio del XIX secolo che non del XV. Salta agli occhi, anzitutto, la netta distinzione che Villemain compie fra gli umanisti ʻitalianiʼ e la popolazione autoctona siciliana. Per ʻItaliaʼ – politicamente divisa tanto nel Quattrocento quanto nell’Ottocento – Villemain intende probabilmente la penisola (escludendo dunque la Sicilia). Eppure, la sua distinzione sembra più culturale che geografica. Insiste, infatti, e a più riprese, sull’abisso che separa, a suo giudizio, la cultura umanistica dei centri mercantili del centro-nord (principalmente Firenze e Venezia, ma è ricordata anche Genova: Villemain 1825, 1) dalla superstizione in cui versano le campagne e le città siciliane. Villemain afferma che uno dei principali motivi di ostilità degli abitanti dell’isola nei confronti dei Greci sarebbe stata la presunta avversione di questi ultimi per le “saintes images” (Villemain 1825, 4); poco importa se l’iconoclasmo era stato definitivamente sconfitto nel IX secolo, quando, peraltro, la Sicilia, almeno in parte, era ancora un tema dell’impero bizantino. L’isola appare, insomma, nel romanzo come un luogo di decadenza, di rovine, che la passione per l’Umanesimo del re Alfonso non riesce a riscattare. Con la Grecia, nell’ottica di Villemain, la Sicilia aveva condiviso tanto la grandezza antica quanto il declino medievale (si pensi, in particolare, alla descrizione di Siracusa: Villemain 1825, 73-75).

In verità, l’ambientazione siciliana dell’attacco del romanzo è, dichiaratamente (Villemain 1825, 133), ispirata a un’operetta giovanile di Pietro Bembo, il De Aetna, in cui l’autore veneziano racconta, in forma di dialogo con il padre Bernardo, l’ascesa al vulcano compiuta con l’amico Angelo Gabriele (Nicosia 2014; Williams 2017, paragrafo 3.2). Come vedremo e come indicato anche in chiusa al romanzo di Villemain, in effetti, Bembo trascorse due anni della sua giovinezza alla scuola di Costantino Lascaris a Messina (Beltramini, Gasparotto, Tura 2013, 76-77). Tuttavia, l’immagine dei giovani letterati e artisti che si muovono per le rovine classiche non può non richiamare alla mente il Grand Tour, tanto in voga fra XVIII e XIX secolo. Oltre al celebre Italienische Reise di Johann Wolfgang Goethe, si pensi alle lettere siciliane contenute nella raccolta Briefe seiner Reise nach Italien, Malta und Ägypten, 1827-1830, di Friedrich Maximilian Hessemer (Morreale 1992), testimoni di un viaggio di poco successivo alla redazione del Lascaris di Villemain. L’estetica neoclassica, d’altronde, ricorre un po’ in tutto il romanzo: basti pensare alla traversata delle rovine di Selinunte (Villemain 1825, 77-79) e alla passeggiata di Bessarione e Lascaris fra i resti di Tusculum, nei pressi di Grottaferrata (Villemain 1825, 107), nonché alla descrizione delle donne greche, paragonate a statue classiche (ivi, 5). Si percepisce bene, fra le righe, la lezione illuminista, trasfigurata nella nuova ottica romantica: gli scambi avvenuti negli ultimi secoli del Medioevo fra Occidentali e Orientali sono descritti come “commerce de lumière à peine renaissant” (ivi, 15), ma il carico prezioso della nave di Lascaris, i manoscritti, sono definiti “les archives du génie antique” (ivi, 15). Gli émigrés greci, pur estremamente sapienti, saranno purtroppo presto dimenticati perché, sebbene “ils sauvèrent la plus belle moitié des monuments antiques”, “eux-mêmes, ils n’ont pas créé de monuments” (ivi, 113-114). In un dialogo fra il giovane Medici e Lascaris, quando il primo, nell’intento di dimostrare che il popolo italiano non è più insensibile alla lezione dell’antichità come lo è stato nel corso del Medioevo, afferma che “partout, dans l’Italie, on s’occupe de fouiller les ruines, et de retrouver le génie des Romains”, il secondo risponde che “il ne s’agit pas pour vous de remonter vers les mœurs et les traditions des anciens Romains. Vous habitez l’Italie; mais vous êtes un peuple nouveau [...]. Au lieu de suivre servilement la trace des Latins, et d’être les copistes d’un peuple imitateur, allez droit à la source où puisèrent leurs grands hommes” (ivi, 38-39). Il concetto è evidente: l’unico modo per partecipare all’evoluzione della storia consiste nel creare, ovvero nell’aderire e nel contribuire al ʻgenioʼ del proprio popolo. A proposito dell’estetica della creazione, vengono subito alla mente le parole di Friedrich Schlegel, pubblicate nel 1798 e riferite alla poesia romantica (Athenäums-Fragmente, fr. 116): “Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann”. Lo sguardo all’indietro, verso il passato, tipico dei classicisti, è allora giustificato soltanto laddove mirato alla fonte più pura della creazione, scevra di ogni incrostazione manieristica. I ʻPenatiʼ greci hanno tale caratteristica, poiché sono i testimoni di una cultura che fu originale (ʻgenialeʼ); per questo il ʻgenioʼ italiano, che è vivo e attuale, deve liberarsi della pesante eredità latina – frutto a sua volta di imitazione – e farsi fecondare dal sapere greco.

In cosa consiste, d’altronde, questo tesoro cui attingere? Di nuovo, la posizione di Villemain risulta fortemente condizionata dal clima romantico di inizio XIX secolo. Come si evince già dall’incipit (Villemain 1825, 15), il sapere greco cui l’Italia umanistica deve aspirare non è quello trasmesso dal Medioevo, non è quello dei dotti come Barlaam di Seminara (già maestro di Petrarca ad Avignone e peraltro di origine italo-greca: su di lui si vedano anzitutto Impellizzeri 1964 e Fyrigos 2001); è piuttosto la libera espressione del ʻgenioʼ ellenico, sono le arti: “Jusque-là, presque tous les Grecs venus en Italie étaient ou des grammairiens assez obscurs, ou des théologiens plus occupés de controverse que passionnés pour le génie des arts. La trace de leur présence s’était bientôt effacée” (Villemain 1825, 15). Corre alla mente un celebre aforisma di Novalis (Vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen, II, fr. 351): “Nur ein Künstler kann den Sinn des Lebens erraten”.

4. L’Hercules di Lord Byron

La rivisitazione in chiave romantica dei fatti storici del XV secolo effettuata da Villemain non si limita ad agire in superficie, ma condiziona profondamente i contenuti, piegandoli alla propria causa. Per capire bene quello che intendiamo dire, si deve tenere presente che, giusto due anni prima che la nave bizantina di Lascaris facesse la sua comparsa nelle tipografie francesi del Palais Royal, un’altra nave, per l’esattezza un brigantino cui era stato dato il nome del più importante eroe della mitologia greca, ʻHerculesʼ, mollava gli ormeggi nel porto di Genova per raggiungere l’isola ionica di Cefalonia. La guerra d’indipendenza greca era iniziata due anni prima e appena la primavera successiva l’illustre passeggero dell’Hercules, George Byron, avrebbe trovato la morte per malattia a Missolungi. Partito alla metà di luglio dal capoluogo ligure, dopo uno scalo a Livorno e in alcune isole del mar Tirreno, il brigantino inglese aveva superato lo stretto di Messina e aveva raggiunto nei primi giorni di agosto il porto di Argostoli a Cefalonia, al tempo protettorato britannico.

Byron aveva compiuto quel viaggio per poter contribuire al meglio, con le proprie finanze, alla causa greca. Il suo sogno, però, mirava essenzialmente alla ricostituzione dell’antica Ellade, ovvero di uno stato libero in cui il popolo greco fosse potuto tornare a esprimere il proprio ʻgenioʼ originale, come già avvenuto nell’antichità, in contrapposizione a ogni forma di imperialismo cosmopolita quale si era affermato durante il periodo bizantino (e a prescindere dal fatto che moltissime persone ellenofone e di religione ortodossa abitassero ancora in regioni differenti, facenti piuttosto parte dell’impero in epoca medievale, come l’Asia Minore e la stessa Istanbul).

Che il sogno di Byron – e degli altri filelleni romantici – fosse di ispirazione in primis artistica e letteraria (e mirasse, come già l’estetica neoclassica, anche se per ragioni differenti, anzitutto all’antichità, e anzi all’antichità più arcaica), lo si evince dal suo sguardo verso la Grecia. Nell’attesa di capire a quale fazione dei ribelli garantire il proprio sostegno, il poeta inglese approfittò delle calde giornate di quell’agosto 1823 per raggiungere, dal porto di Agia Effimia, la vicina Itaca, inseguendo lo spirito dell’isola di Odisseo, a prescindere da ogni effettiva e comprovata coincidenza storica. Non a caso, Byron visiterà la fonte Aretusa, dove, secondo Omero (Od. XIII, 407-408), il porcaro Eumeo faceva pascolare le sue scrofe (Cephalonia Journal, June 19th – December 7th 1823):

At Saint Euphemia we embarked for Ithaca – and made the tour of that beautiful Island – as a proper pendant to the Troad – which I had visited several years before [...]. That Gentleman [il capitano Knox, commissario residente sull’isola] with Mrs. K. and some of their friends conducted us to the fountain of Arethusa – which alone would be worth the voyage – but the rest of the Island is not inferior in attraction to the admirers of Nature; – the arts and tradition I leave to the Antiquaries, – and so well have those Gentlemen contrived to settle such questions – that as the existence of Troy is disputed – so that of Ithaca (as Homer’s Ithaca i.e.) is not yet admitted.

5. Classicisti e filelleni

Villemain – senz’altro su posizioni più indulgenti nei confronti della ricerca critica storica – non ha una visione della Grecia diversa da quella di Byron. E per la stessa causa concepisce e dà alle stampe il suo Lascaris (si consideri a questo proposito la prefazione aggiunta al romanzo nella riedizione del 1837, in cui si tratta della situazione contemporanea della Grecia: Villemain [1825] 1837, I-XIV). Tutto ciò viene dichiarato nel monologo finale del protagonista ai suoi allievi (Villemain 1825, 127-129), che riportiamo adesso in una nostra traduzione italiana:

Presto morirò e non lascio nulla di me; ma vi ho formato nell’amore per le arti e per i nobili sentimenti che le ispirano. Dopo la mia morte, voi ritornerete nella vostra patria; seguirete, nello sviluppo delle arti e del genio, quel movimento che deve educare l’Europa e che inizia dall’Italia. Quante belle creazioni vedrete fiorire! A quale gloria sarete voi stessi associati! Lo spirito dell’uomo, riscaldato dal felice lievito dell’antichità, fermenta in ogni luogo. Il nostro maestro Platone ha detto che le anime giunte alla vita ritrovavano per reminiscenza tutto ciò che avevano saputo in un altro mondo e che per esse apprendere significava ricordare. Così, il genio dell’antichità diventa ogni giorno l’ispirazione e quasi il pensiero dei tempi moderni. Quando gioirete di questa felice rivoluzione, quando ne condividerete la gloria, pensate alla Grecia schiava e infelice; ricordatevi del giorno in cui la nostra nave fuggitiva vi portò i monumenti degli antichi Elleni. Non avvertirà infine l’Europa il debito di riconoscenza che ha nei confronti della nostra patria? Si dovrà attendere che questo nuovo mondo che è appena sorto dall’oceano, reso edotto un giorno dalle nostre arti, di cui non conosce ancora il nome, s’interessi alla nostra sventura e ci invii i suoi soldati e la sua libertà? E la civiltà deve forse compiere un così lungo percorso, prima di ricomparire in quella terra da cui così tante volte è partita? Sì, l’Europa, intera, non abbandonerà questa gloria. Un giorno, l’entusiasmo delle arti risveglierà per noi dei vendicatori, fra gli eredi del genio dei nostri padri.

Eppure, le finalità ideologiche di Villemain traspaiono anche da alcuni dettagli. Anzitutto, il romanzo è seguito da un saggio sulla turcocrazia, ovvero sul periodo trascorso dal popolo greco sotto la dominazione della Sublime Porta. Questa operazione consente all’autore di collegare agilmente – e peraltro in maniera erudita e non più romanzesca – gli eventi evocati dal racconto con le questioni di stretta attualità (la guerra di indipendenza della Grecia). È poi estremamente eloquente la posizione attribuita da Villemain all’Occidente. L’autore si guarda bene dal fare il minimo accenno alla quarta crociata, quando Costantinopoli era stata espugnata e depredata, per la prima volta nella sua storia, da soldati occidentali. L’unico accenno all’argomento glissa categoricamente ogni riferimento alla presa della capitale d’Oriente del 1204 (Villemain 1825, 3-4): “Ce n’était plus le temps des croisades; et Byzance n’était pas Jérusalem” (in effetti, la disfatta di Varna aveva dimostrato come il concetto di crociata stesse diventando anacronistico nel XV secolo: Ðurić [1984] 1995, 21). All’Occidente viene mosso un rimprovero molto più funzionale al messaggio da veicolare nell’Ottocento: dinanzi al travaglio di quella terra cui tutta l’Europa deve la propria civiltà, è inaccettabile ogni forma di immobilismo e indifferenza, talvolta accompagnata da bieco utilitarismo, quale era stato quello dei mercanti italiani del XV secolo (Villemain 1825, 4, per i Pisani e i Veneziani; ivi, 7, per i Genovesi). Come noto, in effetti, l’esito della guerra di indipendenza arriderà alla causa greca, a partire dal 1827, solo grazie al decisivo intervento delle potenze occidentali (Regno Unito e Francia, assieme anche alla Russia).

Infine, il mito dell’Ellade, proprio dei filelleni romantici (si tenga presente che proprio in questo periodo rifioriscono gli studi su Bisanzio dopo l’ostilità illuminista, ma sempre con un taglio interessato alla grecità, non al mondo propriamente bizantino, tanto meno inteso come erede di Roma: Ronchey 2002, 160-161), emerge nel romanzo di Villemain dalle parole di Pletone. Secondo l’interpretazione di chi scrive, l’autore affida al personaggio del vecchio sapiente greco la posizione più genuinamente romantica, rispetto alla quale egli predilige una declinazione più moderata, assunta dal personaggio di Lascaris. Pletone, infatti, non appena giunto in Sicilia, fa intendere chiaramente, tanto agli altri esuli quanto ai dotti umanisti italiani, che a suo parere il ʻgenioʼ greco non è esportabile, ovvero non è trasmissibile ad altre culture. In particolare, insiste sull’ellenismo più puro, di ascendenza classica, rispetto al quale lo stesso Lascaris, in quanto costantinopolitano, si trova in posizione eccentrica. Parlando di Pletone, Villemain dice che, dopo aver servito il suo imperatore nelle trattative diplomatiche in Italia, ovvero al concilio di Ferrara-Firenze,

un amour invincible pour les plus beaux souvenirs de la Grèce l’avait ramené près d’Athènes; c’était là qu’il avait nourri son enthousiasme pour la philosophie de Platon; il lui semblait que Byzance même, à l’extrémité de la Thrace, n’avait jamais été qu’une colonie demi-barbare, trop éloignée de la vraie métropole des arts et du génie (Villemain 1825, 22-23).

Così, qualche pagina più avanti, è lo stesso Pletone a rivolgersi come segue a Lascaris:

Que sont nos arts séparés du culte, et des croyances, c’est-à-dire de la vie de nos pères? [...] O Lascaris! peut-être, vous n’avez pas senti cette puissante union de nos souvenirs et de notre génie, de nos arts et de nos traditions antiques, vous à demi étranger, vous retenu parmi les vaines querelles de Byzance, aux confins de la Thrace, loin de nos rives sacrées. Si vous aviez habité dans Athènes, si vos regards au lever du jour avaient rencontré le Parthénon, si vous aviez cru retrouver la trace des pas du divin Platon, si les ruines mêmes vous avaient paru immortelles et saintes, que vous seriez loin de réduire le génie de nos pères à la perfection des arts et de la parole! (Villemain 1825, 32-33).

Il ʻgenioʼ greco appartiene al popolo greco, la cui massima espressione è da collocarsi nell’età antica – precedente a qualunque tipo di ʻcontaminazioneʼ, dalla dominazione romana all’affermazione del cristianesimo – e il cui baricentro geografico è la città di Atene. Lascaris (e con lui, a nostro avviso, Villemain) ritiene invece, più moderatamente, che il ʻgenioʼ contenuto nelle arti greche antiche possa fecondare altri popoli. Questo il senso, d’altronde, di fondare delle scuole in Occidente. Questo il significato del (dichiarato) accostamento del personaggio di Lascaris all’Enea di Virgilio; al quale peraltro anche Enea Silvio Piccolomini, al momento della sua elezione al pontificato come Pio II, giocando con il proprio primo nome di battesimo, aveva inteso rinviare.

Dopo aver cercato di mettere in rilievo i vari interventi ideologici e letterari compiuti da Villemain – e anche per soppesarli con maggiore precisione – sorge spontanea la necessità di chiarire cosa accadde davvero nel XV secolo. Chi fu il Costantino Lascaris storico? E in cosa consistette realmente il prezioso carico della sua nave? Cosa avvenne davvero in quel passaggio da Oriente a Occidente?

6. Il profilo storico di Costantino Lascaris

Costantino Lascaris – erede di una famiglia il cui nome è attestato fin dall’XI secolo e che espresse addirittura una dinastia imperiale a Nicea nel XIII (Kazhdan 1991, II, 1180-1181; vi fa accenno anche Villemain: Villemain 1825, 10) – nacque a Costantinopoli intorno al 1434. Rimase nella capitale fino alla conquista turca. Dei primi venti anni della sua vita sappiamo soltanto che fu allievo di Giovanni Argiropulo. Della presa di Costantinopoli del 1453 parla in chiusa alla sua opera storica, cui accenneremo più avanti, utilizzando queste parole (Madrid, Biblioteca nacional de España, 4621, f. 176r, ll. 8-13; per una traduzione spagnola del passo, sebbene non perfetta, si veda Martínez Manzano 1998, 6; si noti che l’ultima frase, “καὶ ἐγὼ ἑάλων”, risulta essere nel manoscritto un’aggiunta posteriore, ancora della medesima mano, sul margine destro del foglio):

καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ αὐτοῦ ἔτει ἑάλω ἡ κωνσταντινούπολις αἴσχιστα καὶ ὠμότατα ὑπὸ τῶν ἀθέων τούρκων τῇ κθ’ τοῦ μαΐου μηνὸς ἡμέρῃ τρίτῃ πρωῒ ἔτει ϛϡξα’. καὶ αὐτὸς ἀπέθανε σὺν ἄλλοις πολλοῖς. καὶ ἐπὶ τούτου ἀπώλετο ἡ βασιλεία τῶν ῥωμαίων καὶ ἡ ἐλευθερία καὶ εὐγένεια καὶ λόγοι καὶ πλοῦτος καὶ πᾶν ἀγαθόν. καὶ ἐγὼ ἑάλων.

Nel secondo anno del suo [di Costantino] regno, Costantinopoli fu espugnata nel modo più oltraggioso e feroce dagli empi Turchi, il giorno 29 del mese di maggio, martedì, la mattina presto, nell’anno 6961. L’imperatore stesso morì, assieme a molti altri. Venne allora meno l’impero dei Romani, assieme alla libertà, la nobiltà, le lettere, la ricchezza e ogni bene. E anche io fui catturato.

Non sappiamo esattamente come Lascaris riuscì a porre termine alla propria prigionia: forse fuggì, forse pagò un riscatto. Sta di fatto che, cinque anni più tardi, nel 1458, giunse a Milano, dopo varie peregrinazioni. Le uniche tappe del suo viaggio che siamo in grado di ricostruire con sicurezza sono la città tessalica di Fere e le isole di Rodi e Creta, dove quasi certamente si stabilì la sua famiglia: nel 1464, infatti, il nostro autore ottenne un visto dalle autorità milanesi per recarsi sul posto a far visita ai propri cari (Creta, al tempo sotto il controllo dei Veneziani, era del resto la destinazione prediletta dei Bizantini in fuga da Costantinopoli: Harris 1995, 12, 15).

A Milano Lascaris riuscì a diventare il maestro di greco di Ippolita Sforza, figlia del duca Francesco I. Nel 1465 lasciò la città lombarda per recarsi a Napoli, forse al seguito di Ippolita, andata in sposa proprio in quell’anno ad Alfonso II d’Aragona, duca di Calabria ed erede al trono di Napoli. Apprendiamo tuttavia dallo stesso Lascaris (ovvero dal proemio della prima versione latina delle Vitae illustrium philosophorum Siculorum: Martínez Manzano 1994, 15-16, 20-21; Id. 1998, 12; Ceresa 2004) che aveva tenuto delle lezioni anche in altre città italiane, oltre a Milano e Napoli. Quasi certamente può essere annoverata fra queste Ferrara, dove la cattedra di greco era divenuta vacante negli anni sessanta del secolo dopo la morte di Guarino Veronese e Giovanni Aurispa; sappiamo in effetti che Borso d’Este concesse a Lascaris, il 26 dicembre 1464, dieci monete d’oro (Martínez Manzano 1998, 12). Senza dubbio il nostro autore si fermò a Firenze, dove lui stesso afferma (ancora nel proemio delle Vitae illustrium philosophorum Siculorum: Migne 1866, 918) di avere letto tre discorsi di Gorgia nella biblioteca di San Marco (Speranzi 2012, 271-279).

Il primo giugno del 1465, a Napoli, fu nominato da Ferdinando d’Aragona professore di retorica. La sua attività di insegnante nella città campana, tuttavia, non durò che un anno; non conosciamo il motivo per il quale Lascaris lasciò rapidamente la città, che definirà alcuni anni dopo “ingrata” (in una celebre lettera al poeta spagnolo, amico di Jacopo Sannazzaro, Juan Pardo; nella stessa lettera definirà anche Roma “nuova Babilonia”: Migne 1866, 957). Nel 1466 si trovava probabilmente già a Messina, da dove forse pensò di tornare in Grecia, ma dove in realtà si stabilì per il resto della sua vita, a eccezione di due viaggi a Napoli, rispettivamente nel 1477-78 e nel 1481. Nella città siciliana Lascaris restò per le insistenze dell’umanista Ludovico Saccano (Ceresa 2004), ma forse anche perché era l’unico centro dell’isola in cui si insegnava il greco. Nel 1402 il senato cittadino aveva disposto la creazione di una cattedra in seno al monastero del Santissimo Salvatore in lingua Phari, inizialmente affidata a Filippo Ruffo e mirata a favorire l’apprendimento del greco da parte dei monaci; dopo essere stata rimossa e ristabilita per volontà di Alfonso il Magnanimo quasi venti anni dopo, la cattedra, dal 1461, era stata assegnata ad Andronico Galesiota dall’archimandrita Pietro Vitale (Martínez Manzano 1998, 17). Alla morte di Galesiota, nel 1467, il nuovo superiore del monastero, il cardinale Bessarione (Fiaccadori 1994, 30), affidò la cattedra a Lascaris. Dal 1468 fino ad almeno il 1481 il nostro autore ricoprì l’incarico, tenendo tuttavia lezioni sia di greco che di latino (Martínez Manzano 1998, 18).

Agli anni Ottanta si data la già citata lettera indirizzata a Juan Pardo, nella quale Lascaris lamenta – con una certa enfasi retorica – la sua condizione, non dissimile da quella degli altri esuli greci, che in Occidente non avevano trovato la sponda (diremmo soprattutto militare) che cercavano (Migne 1866, 957-958; parti della lettera si ritrovano tradotte in francese in Villemain 1825, 141, e in italiano in Nicosia 2014, 324; una traduzione integrale della lettera, in lingua spagnola, compare in Martínez Manzano 1998, 165-169):

Κάθημαι ἄχθος ἀρούρης ἀπειπὼν τῷ ἄλγει, τὴν ἐνταῦθα διατριβὴν δουλείαν ἡγούμενος καὶ τὴν ἐντεῦθεν μετάστασιν κοινὴν δυστυχίαν. Τί γὰρ ἂν ποιοίην ἢ ποῦ γῆς ἀπίοιμι αὐτὰρ ἀσθενὴς καὶ δυστυχὴς γενονὼς ἐν τοιούτῳ χαλεπωτάτῳ καιρῷ, ἐν ᾧ πατρὶς μὲν δούλη αἰσχίστων βαρβάρων καὶ πᾶσα Ἑλλάς, οὔτε δὲ βασιλεία οὔτε πολιτεία ἡμῖν ὑπολείπεται, πάντα δὲ δοῦλα καὶ φόβου καὶ κινδύνου μεστά; [...] ἡ μὲν γὰρ τῶν τυραννούντων φειδωλία Θεόδωρον εἰς ἄκρον πάσης σοφίας ἐληλακότα ἐς Καλαβρίαν ἀπήλασε, καὶ ἐν Πολυκάστρῳ, φεῦ, ἀδόξως θανεῖν ἠνάγκασεν, Ἀνδρόνικον δὲ τὸν Καλλίστου ἐς τὰς Βρεττανικὰς νήσους, ὅπου φίλων ἔρημος τέθνηκε, Φραγκούλιον δέ, ἄνδρα σοφόν, οὐκ οἶδά που τῆς Ἰταλίας, Δημήτριον δὲ ἐς τὴν πατρίδα ἐπανήκειν, βαρβάροις δουλεύοντα· παραλείπω δὲ τὸν σοφὸν ἐμὸν καθηγητὴν Ἰωάννην τὸν Ἀργυρόπουλον ἐν μέσῃ Ῥώμῃ πενόμενον καὶ καθ’ ἑκάστην τὰς ἑαυτοῦ βίβλους ἀποδιδόμενον. Οὐκ ἔστι νῦν Ῥώμη ἐκείνη, οὐδὲ οἱ θαυμαστοὶ ἐκεῖνοι πολῖται Ῥωμαῖοι, οἷς ἅμα λατινικῶν λόγων καὶ ἑλληνικῶν ἔμελεν. Οὐκ ἔστι Νεάπολις ἀποικία Χαλκιδέων καὶ Ἀθηναίων, τὸ γυμνάσιον τῶν ἑλληνικῶν λόγων, εἰς ἣν Ῥωμαῖοι τρέχοντες ἤρχοντο. Πάντα φροῦδα καὶ μεταμεμορφωμένα. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἀναπολῶν κάθημαι ὁρῶν ἐπὶ οἴνοπα πόντον καὶ τὴν σὴν φίλην Σκύλλην καὶ Χάρυβδιν καὶ τὸν ἐπικινδυνότατον τοῦτον πορθμὸν, ἀλγῶν μὲν τῷ μένειν, δακρύων δὲ τῷ μὴ δύνασθαι πλεῦσαι, ἀπορῶν δ’ ὅ τι ποιεῖν χρὴ ἢ ὅποι γῆς ἴω.

Me ne sto inattivo, fardello della terra, dopo avere ormai ceduto al dolore, a considerare una schiavitù il tempo qui trascorso e una comune sventura la migrazione dalla patria. D’altronde, che cosa potrei fare e dove me ne potrei andare, ormai debole e infelice, in questa situazione così complessa, in cui la patria è schiava di Barbari infami, così come tutta la Grecia, e non ci resta né un impero né uno stato, ma ogni regione è colma di paura e pericolo? [...] L’avarizia dei sovrani ha confinato in Calabria Teodoro [Gaza], giunto al vertice di ogni sapienza, e a Policastro, ahimè, è dovuto morire nell’indifferenza generale; ha confinato Andronico Callisto nelle isole britanniche, dove è morto solo, lontano dagli amici; ha relegato Franculio [Servopulo], uomo sapiente, non so in quale regione d’Italia; ha costretto Demetrio [Damilas] a ritornare in patria, schiavo dei Barbari; tralascio il mio saggio maestro Giovanni Argiropulo, che è ridotto in miseria a Roma e ogni giorno vende i suoi libri. La Roma di un tempo non esiste più, così come non esistono più quegli straordinari cittadini romani cui interessavano le lettere greche e latine. Neppure Napoli è più la colonia dei Calcidesi e degli Ateniesi, la palestra della letteratura greca, dove i Romani accorrevano. Tutto è scomparso ed è mutato. Con questi pensieri nella mente me ne sto a guardare il mare color del vino, le tue care Scilla e Cariddi e quell’insidiosissimo stretto, soffrendo di restare, piangendo per non potermi imbarcare, senza sapere cosa fare o in quale regione della terra andare.

A prescindere dalle iperboli retoriche della lettera – e nonostante l’effettiva incapacità degli émigrés greci di ottenere dai prìncipi occidentali i mezzi per compiere una crociata di riconquista delle terre appartenute all’impero orientale – Lascaris non visse affatto da emarginato in Sicilia. Intrattenne ottimi rapporti con i maggiori umanisti e uomini politici dell’isola, fra cui i viceré Jacobo Jiménez Muriel e Fernando de Acuña y de Herrera, nonché il vescovo di Gerace Atanasio Calceopulo e il vescovo di Catania e poi di Cefalù Giovanni Gatto; fu maestro di uomini come il piacentino Giorgio Valla (già suo allievo a Milano) e i veneziani Pietro Bembo e Angelo Gabriele (Donadi 2015, 30-31); diresse un’importante opera di studio e di copia di molti preziosi manoscritti dell’Italia meridionale, fino a scoprire un frammento della Gigantomachia del poeta di fine IV secolo Claudiano (Ceresa 2004). Nel 1488 fu invitato da Ludovico Maria Sforza detto il Moro a tornare a Milano; nonostante la città lombarda ospitasse in quegli anni uomini della caratura di Demetrio Calcondila e Leonardo da Vinci, Lascaris declinò l’invito. Nel 1501 contrasse la peste e in breve tempo morì (per la vita di Costantino Lascaris si tenga presente, assieme agli altri riferimenti bibliografici più recenti, De Rosalia 1957-1958).

Su imitazione del cardinale Bessarione, forse a sua volta imitatore di Francesco Petrarca (Gargan 1989, 176-177), prima di morire Lascaris lasciò la sua biblioteca privata in eredità al senato e al popolo di Messina. Dopo la sua morte, i volumi furono conservati nella cattedrale della città fino agli anni compresi fra il 1674 e il 1678, quando, come ritorsione a seguito di una rivolta popolare, il viceré Francisco de Benavides conte di Santisteban li confiscò e li trasferì a Palermo. Qui, alcuni anni dopo, furono inglobati dal viceré Juan Francisco Pacheco duca di Uceda nella sua biblioteca privata, a sua volta confiscata nel 1711 e confluita, sotto la dicitura di “fondo Uceda” (Fernández Pomar 1966), nella Biblioteca nacional de España a Madrid (Ceresa 2004).

7. Lascaris e la prisca theologia

Abbiamo già avuto modo di citare alcuni lavori originali di Costantino Lascaris: la sua opera storica, ovvero la Synopsis historion, cronaca della storia universale con cui si riprometteva di completare quella, ferma al IX secolo, di Giorgio Monaco, e le Vitae illustrium philosophorum Siculorum. Pare che il nostro autore abbia redatto già a Milano una prima versione greca di queste Vitae, composta di ventisette biografie, tratte perlopiù da Suida e Diogene Laerzio (Russo 2003-2004, 10, n. 17; 51-52, n. 132): ciò dimostrerebbe che la concezione dell’opera fu indipendente dal milieu messinese poi frequentato, avendo piuttosto una sua propria ratio ideologica. In Sicilia, Lascaris avrebbe prima compilato una versione brevior, in latino, delle Vitae (composta di quarantadue biografie), dedicandola al popolo e al senato di Messina; in un secondo tempo, avrebbe redatto una versione più lunga (composta di sessantasei biografie), dedicandola al viceré Fernando de Acuña e facendola seguire da un altro trattato, le Vitae illustrium philosophorum Calabrorum (composto di trentacinque biografie), dedicato a sua volta al duca di Calabria Alfonso II d’Aragona (Cohen-Skalli 2014, 90-92; Ceresa 2004). Quest’ultima versione (comprendente le vite dei filosofi siciliani e di quelli calabresi) fu data poi alle stampe nel 1499 da Lascaris stesso, tramite l’editore tedesco (trasferitosi a Messina) Wilhelm Schömberger, forse per intercessione dell’ex allievo Bernardo Rizzo (Cohen-Skalli 2014, 92-96). Nell’incunabolo restarono, ormai postume, entrambe le dediche al viceré di Sicilia e al duca di Calabria. Nel 1562 il matematico Francesco Maurolico, figlio di Antonio, a suo tempo allievo di Lascaris, ripubblicò l’opera nel suo Sicanicarum rerum compendium, apportando numerosi rimaneggiamenti, invertendo i due trattati ed elevando il numero delle biografie dei filosofi siciliani a sessantanove (ivi, 96-98).

Costantino Lascaris scrisse poi una Grammatica greca – immancabile in ogni biblioteca di umanista nel Quattrocento (Centanni 2019, 362) – concepita come strumento di insegnamento della lingua più semplice rispetto agli antichi trattati (Lascaris intendeva rimpiazzare in realtà anche gli Erotemata di Manuele Moscopulo, che, benché risalenti alla prima età paleologa e dunque a poco più di un secolo prima, erano comunque da lui ritenuti troppo complessi: Migne 1866, 933, 936). La prima edizione (detta Epitome) risale alla Milano del 1476 (il tipografo fu Dionigi Paravicino); si dice che si trattò del primo volume in assoluto impresso in greco (Wilson 1992, 96). Sarebbe poi uscita anche un’edizione aldina nel 1495 sulla base di un testo portato a Venezia da Messina da Pietro Bembo e Angelo Gabriele (una seconda ristampa si data al 1512). Se la Grammatica di Lascaris compare fra i classici portati da Raffaele Itlodeo sull’isola di Utopia nel capolavoro del 1516 di Thomas More, Poliziano non risparmiò le sue critiche all’opera. Infine, oltre ad alcune lettere, alcuni trattatelli retorici e varie traduzioni dal greco al latino, di Lascaris ci restano degli epigrammi e un saggio sulla poesia, nonché un dizionario di scrittori della Magna Grecia, giuntoci però soltanto in traduzione latina (Ceresa 2004).

Costantino Lascaris non fu un innocuo bibliofilo. Tanto dalle sue opere quanto dai manoscritti che gli appartennero si evince, oltre a un forte interesse per la retorica, una notevole attenzione agli studi astronomici. Lo stesso Lascaris redasse un breve saggio sull’argomento (Russo 2003-2004, 65-66); in più, nel manoscritto Matr. 4612, ff. 118-119, si legge la descrizione di una sfera armillare, donata al maestro da Pietro Bembo, poi passata al già citato matematico Francesco Maurolico, autore peraltro di un sonetto dedicato proprio all’erudito bizantino (Ceresa 2004). Ma dai codici appartenuti al nostro autore si trae pure un forte interesse per la filosofia pitagorica e neoplatonica, ovvero per quella che Marsilio Ficino definiva, in quegli stessi anni, “prisca theologia”.

Nella lettera di dedica della traduzione di parte del Corpus Hermeticum a Cosimo de’ Medici, in effetti, il filosofo toscano asseriva che Ermete Trismegisto sarebbe stato il fondatore della filosofia (da lui definita piuttosto “teologia”), ispirando, in seguito, anche Mosè (Abbagnano [1946] 1969, II, 64-66). Il pensiero di Ermete – dunque il più antico e ancestrale – sarebbe stato poi ripreso da altri filosofi, fino a raggiungere il suo culmine con Platone (Ficino 1576, II, 1836):

Primus igitur theologiae appellatus est au[c]tor: eum secutus Orpheus, secundas antiquae theologiae partes obtinuit. Orphei sacris initiatus est [Aglaophemus;] Aglaophemo successit in theologia Pythagoras, quem Philolaus sectatus est, divi Platonis nostri praeceptor. Itaque una priscae theologiae undique sibi consona secta, ex theologis sex miro quodam ordine conflata est, exordia sumens a Mercurio, a divo Platone penitus absoluta.

Egli [Ermete Trismegisto] è dunque detto il fondatore della teologia: a lui successe Orfeo, che occupò il secondo posto della teologia antica. Ad Aglaofemo, iniziato alle sacre dottrine di Orfeo, successe nella teologia Pitagora, di cui fu discepolo Filolao, maestro del nostro divino Platone. Perciò, una sola scuola di teologia primigenia, sempre coerente con se stessa, fu sviluppata in straordinaria successione da sei teologi, traendo origine da Mercurio [Ermete] e venendo condotta al proprio apice dal divino Platone.

Nella biblioteca di Costantino Lascaris si ritrovano manoscritti contenenti opere di Plotino, del suo allievo Porfirio, di Proclo, di Nicomaco, di Simplicio, di Sinesio, dei contemporanei Pletone e Bessarione, di Michele Psello; e poi la Vita Pythagorae di Diogene Laerzio, una Vita e alcune lettere di Apollonio di Tiana, varie opere dello Pseudo-Pitagora, circa metà dei dialoghi di Platone, vari testi di medioplatonici come Plutarco, Albino e Arpocrazione, e naturalmente alcuni di quelli attribuiti a Ermete Trismegisto e a Orfeo, quindi vari manuali di magia, come le formule esorcistiche di Salomone (Russo 2003-2004, 59-65). Si noti, peraltro, che fu proprio Costantino Lascaris a riscoprire e a trascrivere i cosiddetti Argonautica orfica, dotandoli di Prolegomena e salvandoli dall’oblio, come lui stesso asserisce nella Grammatica, rivolgendosi ai propri allievi, cui era solito leggere e illustrare l’opera (Wilson 1992, 121-122; Russo 2003-2004, 84-85). Si consideri inoltre che la combinazione di interessi astronomici, filosofici e retorico-grammaticali è caratteristica di questo genere di indirizzo culturale almeno fin dalla tarda antichità (Monticini 2019, 178-179). In una lettera inviata al padre da Messina nel 1492, Pietro Bembo parlerà di questa trasmissione del sapere ellenico con toni quasi religiosi (Garin 1956, 340).

Come si evince dalle Vitae dei vari filosofi siciliani e calabresi, Lascaris fece uno sforzo enorme per rappresentare l’antica Magna Grecia come la più autentica sede del sapere ellenico – coincidente, nella sua ottica, con la prisca theologia – anche a discapito della Grecia ʻpropriamente dettaʼ. Per non portare che l’esempio più significativo, rilesse le fonti antiche, soprattutto Diogene Laerzio, in modo da dimostrare la discendenza italica di Pitagora, nato nell’isola di Samo ma, secondo questa lettura, dall’incisore di gemme italo-greco Mnesarco, proveniente dalle isole dei Tirreni (Russo 2003-2004, 84). Pure l’Orfeo autore degli Argonautica sarebbe stato, secondo Lascaris, nativo di Crotone, dove sarebbe stato iniziato alla filosofia pitagorica (ivi, 39-40, n. 103). Dalla Magna Grecia la sapienza antica, confluita appunto nell’insegnamento di Pitagora, si sarebbe spostata, al tempo dell’imperatore Costantino, nella nuova capitale sul Bosforo (così si legge nella dedica ad Alfonso II delle Vitae illustrium philosophorum Calabrorum; Migne 1866, 928):

Verum illud iterum absque rubore memorabo, Italiam, Siciliam ac magnam Graeciae nostrae partem primum Calabriae tuae altrici, deinde Pythagorae suisque Pythagoricis maxime debere. Nam per annos nongentos, ab ipso scilicet Pythagora usque ad Constantinum imperatorem cognomento Magnum, doctrina ipsa et secta Pythagorica per dictas regiones floruit.

Ma ricorderò ancora senza arrossire che l’Italia, la Sicilia e gran parte della nostra Grecia devono moltissimo, in primo luogo, alla Calabria, tua patria, e in secondo luogo a Pitagora e ai suoi seguaci. Per novecento anni infatti, intercorsi appunto fra Pitagora e l’imperatore Costantino detto il Grande, la dottrina e la setta pitagorica fiorirono in quei territori.

Va da sé che, se in età tardoantica si era verificata una prima translatio da Occidente a Oriente, adesso era perfettamente ammissibile l’operazione inversa. Così, se rispetto all’antichità Lascaris poteva dire, ancora nella dedica delle Vitae ad Alfonso II, “Video enim per Calabros philosophos Italiam, Siciliam ac partem Graeciae nostrae illustratas fuisse” (Migne 1866, 923), rispetto al suo tempo potrà altrettanto affermare, in una lettera al vescovo di Gerace, Atanasio Calceopulo, “ταῦτα δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα ἀναλογιζόμενος ἤλγουν τὴν Λοκρίδα Σκυθῶν ἐρημίαν ἡγούμενος· ἐπεὶ δὲ τὸν σοφὸν Θεόδωρον ἔσχες ἑταῖρον, πῶς οἴει με χαίρειν· καὶ παλινῳδίαν ᾄδων εὐτυχεστέρους τοὺς παρ’ ἡμῖν κρημνοὺς τῶν ἐνταῦθα διατριβῶν νομίζω” (Migne 1866, 961). È dunque la presenza di un sapiente – e con lui di una scuola – a fare grande una regione e, se illuminato dalla stessa sapienza, il suo sovrano. Così Lascaris conclude la dedica al duca di Calabria (come sappiamo, erede al trono di Napoli; Migne 1866, 928):

Sed cur haec ad me scribis? inquies. Ut sic, si sint tibi nota, gratuler scienti: sin vero, ut nota faciam, teque ducem illustrissimum, summae spei adolescentem, exemplo tot tantorumque philosophorum, quos tua Calabria genuit erudivitque, ad culmen virtutum ac maximarum rerum aviditatem cohorter. Bene valeas ac diu felix et dudum memorati Constantini similis vivas, et Constantinopolim mihi patriam infelicem a barbarorum potestate vindices, meque tuae celsitudinis obsequio paratum recipias!

Ma perché mi scrivi di questi argomenti? chiederai. Perché così, se ti sono già noti, io possa felicitarmi con te per la tua sapienza; se non lo sono, perché te li possa far conoscere e possa esortarti, glorioso condottiero, giovane di somma speranza, attraverso l’esempio di così tanti e tanto grandi filosofi che la tua Calabria generò e istruì, al vertice delle virtù e alla brama dei princìpi più elevati. Che tu possa stare bene e vivere a lungo, felice e alla stregua del testé citato Costantino; che tu possa liberare Costantinopoli, la mia misera patria, dall’oppressione dei Barbari; che tu possa infine accettarmi, pronto come sono a obbedire alla tua Altezza!

Tutti questi elementi portano a concludere che, nonostante il disappunto iniziale di Lascaris per lo scarso interesse verso le sue lezioni da parte dell’uditorio di monaci ereditato a Messina (Martínez Manzano 1998, 18), molto presto la sua scuola, in virtù dell’indirizzo datole dal nuovo archimandrita Bessarione e grazie alla protezione delle autorità aragonesi, si trasformò in un cenacolo di dotti, o più precisamente in una φρατρία ellenica, al pari delle varie accademie platoniche sorte in tutti i principali centri italiani nel corso del XV secolo (Ronchey 2006, 166). Non per nulla furono Pico della Mirandola e Poliziano a spingere Pietro Bembo a recarsi a Messina e non per caso le opere di Lascaris ottennero un notevole successo presso tutti i più importanti esoteristi dell’epoca, non ultimo Pomponio Leto (Russo 2003-2004, 69-70). D’altronde, come sappiamo, Lascaris era stato allievo a Costantinopoli dello stesso Argiropulo che a Firenze, al mattino, insegnava Aristotele nei corsi ufficiali allo Studio e, nel pomeriggio, la filosofia platonica, neoplatonica, pitagorica e caldaica a una cerchia ristretta di uditori presso la sua abitazione (Geanakoplos 1989, 15; Garin 1956, 354, Russo 2003-2004, 69).

8. Il profilo storico di Giorgio Gemisto Pletone

Alla base della diffusione della prisca theologia in Italia vi fu, come noto, la figura di Giorgio Gemisto Pletone (anche rispetto al platonismo di Ficino: Garin 1956, 355-356) e l’esempio della sua scuola fondata nel centro peloponnesiaco di Mistrà (Ronchey 2006, 26-27). Pletone, costantinopolitano di nascita, era stato allievo ad Adrianopoli e a Bursa del maestro ebreo Elisseo, che lo aveva verosimilmente iniziato a una filosofia sincretistica forgiata in prevalenza sul platonismo persiano di Sohravardi (sulla figura di Pletone si tengano anzitutto in considerazione: Masai 1956; Woodhouse 1986; Benakis, Baloglou 2003; Neri 2003; Tambrun 2006; Neri 2010, 16-196; Matula, Blum 2014). Se il fenomeno del classicismo – ovvero di uno sguardo all’indietro verso modelli antichi intesi come classici – era stato da sempre tipico della civiltà bizantina, e anzi aveva acquistato un’inedita linfa nel corso della prima età paleologa (XIII-XIV secolo), il classicismo promosso da Pletone possedeva dei tratti del tutto inediti. Come abbiamo cercato di dimostrare in altri studi (Monticini 2020a; Monticini 2020b), sarebbero stati proprio questi tratti, passati poi in Occidente, a rendere il classicismo degli umanisti italiani completamente diverso da quello degli eruditi bizantini della prima età paleologa. Se infatti ogni manifestazione di classicismo a Bisanzio, nell’epoca precedente a Pletone, si era sempre inserita nella linea retta – più o meno continua (Monticini 2020b) – dell’esistenza (o della sopravvivenza) dell’impero romano, con il maestro di Mistrà il fenomeno muterà contesto e prospettiva: si consumerà allora una percezione di rottura con il recente passato (del tutto inedita per Bisanzio) che consentirà di guardare con occhi diversi alle età antiche, ammettendo nuove possibilità di applicazione al presente di modelli remoti (come si apprende del resto da alcuni frammenti, sopravvissuti alla censura, delle Leggi: Hersant 1999, 128). Per questo motivo, la filosofia di Pletone, pur essendo un fenomeno che presupponeva il background bizantino, si configurò come un insegnamento dalla portata assolutamente inedita.

Diversamente da Manuele Crisolora o Isidoro di Kiev, Pletone abbandonò totalmente la prospettiva della βασιλεία τῶν ῥωμαίων per recuperare e promuovere l’identità greca classica (Lamers 2015, 36). Da questo punto di vista, possiamo affermare che il Pletone storico non fu dissimile dal personaggio di Villemain. Eppure, riteniamo che l’asserzione secondo cui con Pletone avrebbe avuto termine l’ellenismo bizantino e avvio il sentimento nazionale greco (Lamers 2015, 271; oppure, sarebbe finito Bisanzio, iniziando la Grecia: vd. François Masai, citato da Garin 1956, 344-345) necessiti di essere quantomeno sfumata. Senza alcun dubbio l’autodefinizione di ʻEllenoʼ non fu dettata, in Pletone, a differenza di molti émigrés bizantini, dall’assunzione del punto di vista degli Occidentali (Lamers 2015, 31, 273); e neppure fu del tutto esente – in determinati casi, come vedremo – da implicazioni etniche, a differenza di quanto era accaduto nella prima età paleologa, quando il termine, tornato in uso dopo un lungo periodo di sospetto, aveva assunto un significato esclusivamente culturale (Monticini 2020b). Ciononostante, riteniamo che sia da postdatare a tempi successivi, concomitanti alla sedimentazione del dominio ottomano, la nascita di un effettivo sentimento nazionale, o anche proto-nazionale, ellenico.

L’operazione di Pletone pare piuttosto accostabile – con le dovute differenze – a quanto era avvenuto nel XIII secolo nell’impero di Nicea, in cui si era già dovuto fare fronte alla necessità di riproporre in piccola scala l’ideologia tradizionale bizantina (Angold 1975). Se è corretto affermare che nel pensiero di Pletone si consumò per la prima volta a Bisanzio una rottura con il passato prossimo, è altrettanto vero che vi si ritrova ancora intatta una qualche vocazione ecumenica, del tutto tipica della civiltà bizantina. Secondo l’ideologia di Pletone, se il tradizionale impero romano e cristiano non era più in grado di sopravvivere, un modello concepito come universalmente valido ancora poteva, e doveva, essere (ri-)fondato. Questo il senso profondo della sua operazione culturale: recuperare la filosofia primigenia, la prisca theologia, antecedente a ogni biforcazione di civiltà, per sanare i contrasti del presente.

In un contributo dedicato alla letteratura bizantina e all’identità greca, Enrico Valdo Maltese ha concluso che “la continuità della cultura greca è un fatto assolutamente straordinario, che marca in profondità il Medioevo bizantino: tuttavia questa presenza tenace e produttiva non può essere scambiata per un fenomeno omogeneo sul piano orizzontale. I dislivelli culturali sono una caratteristica saliente della civiltà bizantina, il che costringe a postulare identità diverse, abbandonando la romantica ma antistorica idea di un popolo che si identifica unitariamente in una cultura e in una letteratura” (Maltese 1999, 196). Queste affermazioni paiono ancora applicabili, almeno in parte, a Pletone. Se questo fosse stato, infatti, identico al personaggio di Villemain, avrebbe (come quello) esaltato soltanto il ʻgenioʼ greco e si sarebbe categoricamente rifiutato di esportarlo. Al contrario, il Pletone storico ebbe, come accennato, una formazione tutt’altro che esclusivamente ʻgrecaʼ e promosse una filosofia primigenia tutt’altro che puramente ʻgrecaʼ, vantandone come fondatore il persiano Zoroastro e come testo sacro gli Oracula Chaldaica (a Zoroastro sarebbe stato affiancato, come abbiamo visto, l’egizio Ermete Trismegisto da Marsilio Ficino: Ficino 1576, II, 1537). L’obbiettivo stesso di tutta l’operazione ideologica implicava, come dicevamo, un superamento dei contrasti religiosi fra i principali attori in campo all’epoca nel bacino del Mediterraneo, dunque i Cattolici, gli Ortodossi, ma anche gli Ebrei e i Musulmani. La riunificazione, per così dire, di tutti i popoli sotto l’egida di Platone (Ronchey 2006, 168-169) avrebbe senz’altro significato il trionfo dell’ellenismo, ma ovviamente nessun tipo di affermazione in senso nazionale ellenico.

Dicevamo poco sopra di una certa valenza etnica del termine ʻEllenoʼ in alcuni scritti di Pletone: è il caso dei suoi trattati politici sul Peloponneso, indirizzati all’imperatore Manuele II Paleologo e al di lui figlio, despota di Morea, Teodoro II (Lamers 2015, 37-38). Pletone insiste sul fatto che il Peloponneso sarebbe stato da sempre la patria degli Elleni, intesi anche come genos (Lamers 2015, 38-39). Sembra, tuttavia, che si tratti di un uso dell’identità etnica greca alquanto strumentale, atto essenzialmente a fornire di un baricentro politico e territoriale il suo progetto (a questo proposito si esalta la antica Sparta, posta a pochi chilometri da Mistrà e non – con buona pace di Villemain – Atene, non più sotto il controllo bizantino da più di due secoli: Page 2008, 244-245). Difatti, non solo il richiamo al genos si riduce alla sola penisola in cui si trovava Mistrà, ma risulta estendibile, se lo si vuole, anche all’antica Bisanzio, in quanto colonia fondata dai Dori (provenienti ovviamente dal Peloponneso), nonché a Roma, dato che i Sabini sarebbero discesi dagli Spartani (Lamers 2015, 40-41). D’altronde, se davvero Pletone avesse ritenuto che il solo genos greco (o meglio, per seguire fino in fondo il ragionamento, peloponnesiaco) fosse stato degno di recepire la prisca theologia e, sulla base di questa, di fondare una sua propria nazione, non avrebbe mai cercato di trasmettere il proprio sapere lontano da Mistrà; altrettanto, magari, i suoi allievi non avrebbero cercato di ricreare altrove cenacoli culturali chiaramente ispirati a quello del maestro.

In effetti, i seguaci di Pletone – in primis Bessarione, ma anche gli altri émigrés bizantini fra cui il nostro Costantino Lascaris e il suo maestro Argiropulo, nonché i vari umanisti italiani – non tradirono nella sostanza il suo progetto, ma lo rimodularono sulla base delle contingenze. Sebbene, dal punto di vista filosofico, non ebbe seguito il platonismo ʻestremoʼ di Pletone – che si riteneva la reincarnazione di Platone (Ronchey 2006, 93) – e si affermò piuttosto una versione inedita di neoplatonismo, conciliabile con il cristianesimo e in parte anche con l’aristotelismo, passò perfettamente intatta l’idea del maestro bizantino di restaurare l’antico per fare fronte alle problematiche del presente. Questo, naturalmente, perché il seme di Mistrà era stato piantato in un terreno fertile, già predisposto – per ragioni diverse e indipendenti – a riceverlo.

La caduta di Costantinopoli e, pochi anni dopo, nel 1460, della Morea impedirono ovviamente qualunque prosecuzione del progetto di Pletone in Oriente. Per questo, il suo classicismo ʻgrecoʼ dovette necessariamente farsi ʻitalo-grecoʼ, dalla sua prima terra di approdo a Occidente. Come detto, alcuni elementi originali del pensiero del maestro di Mistrà andarono perduti, a vantaggio tuttavia di tratti peculiari della società e della civiltà italiane (per un’analisi più puntuale del classicismo umanistico rinviamo a Monticini 2020a). Considerata la comune eredità classica, l’operazione non risultò particolarmente complicata. Così, come aveva già fatto in parte Pletone, lo abbiamo visto – e a dispetto del suo baricentro peloponnesiaco – molti altri eruditi bizantini si sforzarono di trovare nelle loro terre adottive, per così dire, le degne eredi della grecità antica. È esattamente quanto abbiamo letto poco sopra nelle parole di Costantino Lascaris, che elesse “senza arrossire” la Magna Grecia a patria più autentica dell’ellenismo (e questo, come sappiamo, forse già prima di stabilirsi a Messina). Ma la stessa operazione sarà compiuta anche dall’altro celebre Lascaris, Giano, nella sua nota prolusione pronunciata nello Studio fiorentino nell’autunno del 1493, in cui non soltanto tentò di dimostrare, riprendendo fonti antiche, che il latino derivava dal greco, ma anche che gli Etruschi (o Tirreni) da cui discendevano i Fiorentini erano in realtà dei Greci e che lo stesso nome di Firenze poteva essere messo in connessione tanto con Roma quanto con Costantinopoli e Atene (Lamers 2015, 173-185). Allo stesso modo, i membri di un’ambasceria imperiale a Roma a inizio XV secolo avevano ricordato al chierico gallese Adam di Usk che Costantino era stato proclamato imperatore in Britannia e che quindi i primi coloni della nuova capitale dovevano essere stati dei Britanni (Harris 1995, 52).

Risulta del tutto ovvio che si tratta di espedienti, più o meno ingenui, votati a un uso strumentale. Eppure, il sodalizio, almeno nelle intenzioni, risultava conveniente per entrambi i contraenti. Dal punto di vista degli émigrés bizantini, l’affermazione di un classicismo ʻellenizzanteʼ in Occidente consentiva una translatio imperii, anche soltanto culturale, che avrebbe permesso la sopravvivenza del patrimonio orientale e quantomeno l’illusione di una crociata dell’Europa cattolica contro i Turchi. Dal punto di vista delle classi emergenti occidentali, per contro, l’apporto orientale era perfettamente funzionale allo sforzo di affermazione sociale.

Come abbiamo sostenuto in altra sede, cui rinviamo (Monticini 2020a), il classicismo (latino) aveva fatto la sua comparsa in Occidente già nel XII secolo con la scuola di Chartres (si pensi alla celebre espressione, a indicare i moderni rispetto agli antichi, dei “nani sulle spalle dei giganti”, attribuita da Giovanni di Salisbury al proprio maestro Bernardo: Metalogicon, 3, 4). In seguito, aveva accompagnato la progressiva emancipazione della umana virtus nel mondo, ovvero di quella nuova classe sociale – formata da artigiani, mercanti e banchieri – che aveva fondato la propria ricchezza sull’iniziativa individuale (si confronti su questo Geanakoplos 1989, 38-41). Anche per quanto riguarda la letteratura greca, in effetti, gli umanisti occidentali si erano già interessati a Platone – e al Platone ʻpoliticoʼ, inteso come il pensatore del libero individuo, calato nella ʻcittà terrenaʼ – fin da Petrarca e Salutati; la Res publica fu introdotta in Italia da Manuele Crisolora diversi anni prima del concilio di Ferrara-Firenze (Garin 1956, 353). Anche in quel contesto, gli umanisti fiorentini chiederanno a Pletone, anzitutto, un trattato sulle differenze fra Platone e Aristotele (Hersant 1999, 129), da far valere nella loro lotta contro l’aristotelismo scolastico, imperante nelle università e appannaggio delle vecchie classi dirigenti, nobiliare e alto-ecclesiastica.

Per tutti questi motivi, riteniamo assolutamente parziale l’opinione di Filippo de Commynes – citato nelle note, a conclusione del romanzo, da Villemain (Villemain 1825, 134) – secondo cui la rinascenza delle lettere in Occidente non avrebbe mai avuto luogo senza la caduta di Costantinopoli. Ma la promozione di un classicismo ʻellenizzanteʼ poteva risultare conveniente anche per alcuni sovrani. È il caso, di nostro immediato interesse, della corte aragonese dell’Italia meridionale. Alfonso il Magnanimo promosse l’attività di un erudito orientale come Teodoro Gaza alla sua corte (Harris 1995, 72) ben prima di quanto accadrà a Costantino Lascaris con suo figlio a Napoli e con suo nipote e i vari viceré siciliani a Messina. Al contempo, Alfonso fu anche uno dei maggiori promotori di una crociata contro i Turchi, in alleanza con il papato (Harris 1995, 63). Questo perché, da un lato, il meridione italiano si trovava immediatamente esposto al pericolo turco; dall’altro, era certo utile per un invasore così recente, che ancora necessitava di consolidare il proprio potere contro le rivendicazioni angioine, accattivarsi le ampie minoranze grecofone presenti sul territorio.

9. Il Nachleben di Costantino Lascaris

La fratria di Costantino Lascaris a Messina proseguì probabilmente anche dopo la sua morte. Appellativi desunti dalla filosofia pitagorica sono attestati sia per Francesco Faraone, già allievo di Lascaris, che per il di lui discepolo, già citato, Francesco Maurolico (Russo 2003-2004, 74-75). Con l’inizio della Controriforma, tuttavia, Lascaris – così come il suo amico Giovanni Gatto – subirà in via informale (ovvero senza alcun processo) quella stessa damnatio memoriae che si era soliti riservare agli eretici defunti. Le sue spoglie, inumate dopo la morte in un sepolcro di marmo bianco nella chiesa dei carmelitani di Messina, saranno disperse e la tomba distrutta (il dato, come sappiamo, sarà ripreso, e certo non per caso, come vedremo, da Villemain).

Di Costantino Lascaris si tornerà a parlare, sebbene assai di rado, solo a partire dall’inizio del Seicento, in virtù del fatto che si riteneva che avesse tradotto dal greco al latino una presunta lettera della Vergine ai Messinesi (per questo iniziò a essere ritenuto un santo dai cittadini peloritani e un falsario dai Palermitani). Intorno alla metà del secolo, i due gesuiti messinesi Samperi e Belli decisero di rompere il pressoché totale silenzio sul suo conto dando alle stampe due studi biografici, in cui tuttavia omettevano molti particolari e aggiungevano la falsa notizia che era stato un prelato. Erano gli anni in cui, dopo un periodo di clandestinità, poteva fare il suo esordio pubblico a Messina l’accademia della Fucina. Nel 1678 tuttavia, come sappiamo, a seguito della rivolta antispagnola nella città, il viceré vieterà ogni associazione e accademia, farà chiudere l’università e trasferirà lontano i manoscritti appartenuti a Lascaris, in nome di idee assolutiste (per il periodo successivo alla morte di Lascaris: Russo 2003-2004, 12-42, 79-81; si occupa della questione anche Espro 2016).

Facciamo solo un accenno al fatto che, nel 1859, l’erudito massone Jean-Marie Ragon pubblicò uno studio secondo il quale Costantino Lascaris sarebbe stato a capo, con lo pseudonimo di ʻVarroneʼ, della società segreta, di ispirazione pitagorica e neoplatonica, dei ʻPednosofiʼ, attiva senza interruzioni nel mondo bizantino a partire dalla chiusura per editto della scuola filosofica di Atene da parte di Giustiniano, nel 529 d.C. (il primo scolarca sarebbe stato il filosofo Simplicio, di ritorno all’interno dei confini bizantini dopo un periodo trascorso alla corte di Cosroe I, nell’impero sasanide). Lascaris avrebbe ereditato la sua carica direttamente da Pletone e sarebbe stato succeduto da vari personaggi illustri, fra cui Donato Acciaiuoli, Giano Lascaris, Ciriaco Strozzi. Ragon, oltre a riportare la falsa notizia che Costantino Lascaris sarebbe morto in Ungheria alla corte di Mattia Corvino, aggiunge che il nostro autore avrebbe retto l’ordine al tempo della persecuzione degli accademici romani da parte di papa Paolo II, successore di Pio II (Ragon 1859, 762-763; fa accenno alla questione anche Russo 2003-2004, 74-75, n. 179).

La tesi di Ragon, del tutto priva di fondamento documentario, si fa tuttavia interessante se applicata, anziché all’Italia del XV secolo, al contesto in cui fu maturata, ovvero ai cenacoli massonici francesi dell’Ottocento. La fonte immediata dell’autore paiono essere stati, secondo quanto affermato da lui stesso in chiusa all’articolo (Ragon 1859, 767), i quaderni dell’ordine dei Priseurs (o Nicociates), ovvero di quel corpo della Massoneria che avrebbe proseguito l’insegnamento pitagorico e neoplatonico dei ʻPednosofiʼ e cui lo stesso Ragon era stato iniziato nel 1817.

10. Un vascello che solca i secoli

Siamo tornati al nostro punto di partenza. Non sappiamo se Villemain ebbe mai a che fare con i Priseurs o con altri ordini massonici analoghi. Di certo, però, accanto al mito romantico della Grecia, ravvivato come non mai agli occhi delle élites occidentali dalla spedizione di Byron, il suo Lascaris implicava un messaggio politico e culturale chiaro. Proprio con queste parole Villemain fa esprimere, per lettera, Cosimo de’ Medici, nella sua esortazione al figlio a condurre a Firenze gli esuli greci incontrati in Sicilia:

Mon fils, servons les lettres; embellissons Florence de toutes les richesses du savoir; c’est ainsi que nous mériterons d’être les premiers parmi nos libres concitoyens. Nous ne sommes que des marchands, disent les Albizzi; mais favorisons les lettres et le génie, plus que ne l’ont fait les rois (Villemain 1825, 48-49).

Così, invece, si espresse il vero Costantino Lascaris, in una lettera al fedele allievo Giorgio Valla (Migne 1866, 960; una traduzione spagnola del passo compare in Martínez Manzano 1998, 173, mentre una italiana in Russo 2003-2004, 81-82):

Συγχαίρω δέ σοι περὶ τὴν ἱερὰν φιλοσοφίαν σπουδάζοντι· ἣν ἄκρον ἀγαθὸν οἱ παλαιοὶ νομίσαντες, οὐκ ἄνευ λόγου τέχνην τεχνῶν καὶ ἐπιστήμην ἐπιστημῶν προσηγόρευσαν· καὶ ἔτι ὁμοίωσιν Θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ· δι’ αὐτῆς γὰρ εἴδησιν τῶν πάντων λαβόντες καὶ ἑαυτοὺς ῥυθμίσαντες ἄνδρες θεῖοι ἐφάνησαν [...].

Mi felicito con te per esserti applicato alla sacra filosofia, che gli antichi ritennero il sommo bene e non senza ragione definirono arte delle arti e scienza delle scienze, nonché assimilazione a Dio, per quanto possibile per l’essere umano; attraverso di essa, infatti, gli uomini, dopo avere afferrato la conoscenza di tutto e avere educato loro stessi, parvero simili a dei [...].

Il nostro ipotetico lettore, seduto a uno dei cafés del Camp des Tartares, aveva appreso molto dal suo volume; e di certo la nave di Lascaris, solcando i secoli, aveva guadagnato un nuovo approdo.

Appendice | L’incipit del Lascaris di Abel-François Villemain (1825, 1-16)

traduzione di Francesco Monticini

Nel corso dell’anno 1453, alcuni Italiani di nobile famiglia si erano recati a visitare la Sicilia e a vedere da vicino il monte Etna, le cui cime fumanti attirano da molti secoli la curiosità dei viaggiatori. Erano dei giovani provenienti da Venezia e da Firenze, che avevano studiato la scolastica con i più abili dottori, conoscevano le lettere latine e componevano talvolta dei versi in lingua volgare. Dotti e raffinati come erano, la Sicilia pareva loro un paese barbaro, in cui nulla ricordava le belle città d’Italia e il ricco commercio di Genova e Venezia. Trascorrevano i giorni percorrendo con stupore quelle infelici contrade, pure in mezzo a tutti i doni della natura e malgrado la fecondità di un suolo riscaldato dal vulcano. Se ne andavano errando sotto quei freschi viali di platani che discendono da Taormina fino alle pendici dell’Etna, mentre da un lato ricchi vigneti si ergono a forma di anfiteatro e dall’altro il mare mostra di lontano la continua prospettiva dei suoi flutti, mescolando i suoi muggiti a quelli della montagna.

Questi imponenti spettacoli non potevano cancellare del tutto in loro il ricordo di quanto avevano ammirato in patria. Vedendo su questa terra così fertile una popolazione scarsa, povera, rude nei suoi costumi e nella sua lingua, si rendevano conto di ciò che le arti e il lavoro possono dare all’uomo; e ripetevano, per la gloria dell’Italia, qualche verso di Petrarca. Più di una volta, inoltre, per distrarsi dalla contemplazione delle rovine, seduti sui resti di un tempio greco o dentro un circo romano, rammentavano qualcuna di quelle frivole novelle che avevano reso i nomi di Boccaccio e di Poggio così famosi in tutta Italia: tale era allora il gusto e il genio degli Italiani. Il fervore entusiasta e guerriero che aveva animato il Medioevo, e che iniziava ad affievolirsi in tutta Europa, non aveva ormai più da tempo, presso quel popolo, quasi alcun potere. La curia di Roma, la democrazia di Firenze, la politica, il commercio e il lusso di Venezia, tutto rigettava in egual misura i costumi cavallereschi.

Questi giovani viaggiatori avevano sentito dire, prima di lasciare l’Italia, che il sultano dei Turchi, Maometto II, avrebbe presto assediato Costantinopoli con uno straordinario esercito; ma questa notizia non aveva suscitato nei loro spiriti che un interesse mediocre nei riguardi di un popolo scismatico, follemente ostinato in un errore che all’ultimo concilio di Firenze aveva invano promesso di ritrattare. Non era più il tempo delle crociate; e Bisanzio non era Gerusalemme. L’annuncio del pericolo corso dalla città imperiale non aveva dunque seriamente interessato che alcuni mercanti di Pisa e di Venezia, che facevano i loro affari nei mari del Levante e che avevano colto l’occasione per vendere sia ai Greci che ai Turchi della polvere da sparo e delle armi. Ma la Sicilia era allora talmente spoglia di commercio e di industria che non si registrava alcun sentore di una simile spedizione; e si ignorava dunque su quell’isola quale fosse la sorte o il pericolo di Costantinopoli. Un cieco ardore per la religione romana rendeva soltanto il nome di Bisanzio odioso fra la gente, che considerava i Greci degli empi, nemici di Dio e delle sante immagini.

Una sera che i nostri giovani viaggiatori si erano fermati a est di Catania per contemplare gli ultimi raggi del sole che, prossimi a estinguersi, coloravano di una luce rossastra la cima fumosa dell’Etna e sembravano ripetere nei flutti l’incendio del vulcano, la vista di una nave che si avvicinava alla costa a forza di remi colpì il loro sguardo. La vela latina piegata per metà intorno all’albero, la croce che lo sovrasta, tutto annuncia un’imbarcazione cristiana. Tocca, approda: e mentre gli schiavi turchi, incatenati ai banchi dei rematori, lasciano intravedere in mezzo alla loro miseria una sorta di gioia insultante e feroce, degli uomini dal portamento nobile ma abbattuto, degli anziani, gemendo, compaiono sul ponte e salutano con dei gridi di dolore la riva vicina. Discendono; e, cadendo in ginocchio, rendono grazie a Dio che li ha salvati. Dalla nave escono dei bambini, dei feriti, delle donne. Coperte di lunghi abiti bianchi, il viso nascosto sotto un velo, soffocando per pudore perfino la disperazione, queste donne, immobili sulla riva, sembravano, per la bellezza della loro figura, delle statue antiche.