“Siamo Open Access da sempre, da prima…”

Redazione di Engramma

Aperta origine

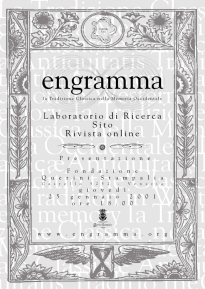

“Il laboratorio di Engramma propone i risultati delle sue ricerche in questo sito”: nel settembre del 2000, presentavamo il numero 1 di Engramma on line, primo affaccio editoriale dei lavori del Seminario Mnemosyne, inizialmente attivo al Dipartimento di Storia dei Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, poi incardinato nell’Università Iuav di Venezia, presso il Centro studi classicA (vedi la presentazione di Engramma n. 1, settembre 2000). Quella presentazione, dopo venticinque anni, appare come una sorta di incunabolo di un metodo e di una visione: motiva la scelta del nome ‘engramma’ che, mutuato dagli studi biologici di inizio Novecento dove indicava la traccia mnestica che lascia la sua impronta nella memoria genetica, passa in Warburg a indicare la carica energetica e l’esperienza emotiva che rimangono impressi nella memoria culturale, e insieme illustra i motivi per pubblicare in rete i risultati dei lavori del seminario, le segnalazioni, le connessioni a esperienze affini. E li rintraccia nelle caratteristiche profonde del metodo di Warburg: “Lo stile di lavoro warburghiano, per le sue caratteristiche di ricreare un ‘matrimonio alchemico’ tra immagine e parola, trova nella tecnologia informatica e nella dimensione ipertestuale la sua forma espressiva più consona”.

È una scelta che sembra dunque venire naturaliter dal connubio fra la materia dell’indagine (i percorsi, le tracce, i segni della memoria culturale), l’arrivo sui nostri tavoli di ‘scrivanie’ digitali, la diffusione della rete Internet. Scrivevamo nel 2000: “Engramma utilizza Internet non come succedaneo a una pubblicazione cartacea, ma come mezzo di ricerca e luogo di verifica del metodo, e come veicolo di diffusione dei suoi risultati. Il progetto Engramma coniuga una materia di ricerca – gli studia humanitatis – generalmente considerata accademica e polverosa, con un mezzo di comunicazione suggestivo, veloce e innovativo come Internet”.

Fra chi animava il Seminario, non ci sono stati dubbi che il sistema e linguaggio digitale, per allora in gran parte nuovo e incognito, fosse da esplorare e da popolare di testi, immagini e link, senza preoccuparsi della riconoscibilità accademica “dall’alto” della pubblicazione o della riservatezza dei risultati di ricerche in corso. Una delle dorsali di Engramma, dall’origine, è infatti la messa a disposizione dei lavori che il Seminario svolge sulle tavole del Mnemosyne Atlas di Aby Warburg che, mese dopo mese, diventano una collezione di “oggetti digitali aumentati” in cui si applicano allo studio, sperimentandole, le potenzialità dell’ipertesto e della multimedialità, unite alla condivisione istantanea dei risultati. Fra le rubriche delle prime annate di Engramma, appaiono per esempio Eureka! e P&M (Peithò & Mnemosyne – Pubblicità e Tradizione classica), entrambe votate alla registrazione rapida di un’intuizione, di un’analogia che ha la luminosità di una scoperta da mettere in circolo perché trovi riscontri, critiche, accrescimenti e verifiche nel tempo e nella rete, in una sorta di valutazione permanente, di referaggio che valica i confini di discipline e di ruoli. L’irrequietezza dionisiaca della tradizione del classico esplorata da Warburg rendeva necessaria la creazione di un nuovo strumento in grado di veicolare i contenuti della ricerca in una forma immediata e puntuale.

Figli di Penìa e di Poros

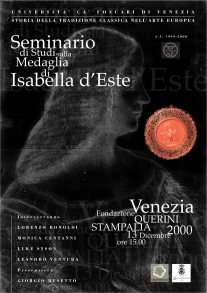

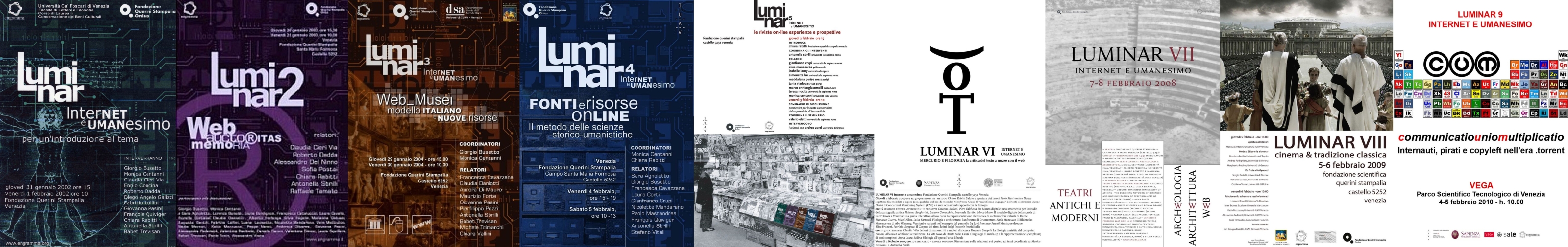

Nel 2000 Engramma ottiene dal Dipartimento Mazzariol dell’Università Ca’ Foscari di Venezia un finanziamento di un milione di lire (corrispondenti, come valore di acquisto, a circa 800€ attuali). Fra le pagine web delle istituzioni culturali in città, il sito più attivo e avanzato era allora quello della Biblioteca (e Fondazione) Querini Stampalia il cui direttore, Giorgio Busetto, sosteneva il progetto-Engramma ospitando la redazione settimanale e le prime iniziative del Seminario Mnemosyne: le presentazioni del progetto della Rivista, e poi a seguire i convegni Luminar e le prime conferenze internazionali di studi warburghiani.

La prima idea è di affidare la costruzione del sito della Rivista al webmaster che gestiva il sito della Querini: viene stipulato un contratto tra il Tecnico e Ca’ Foscari e, ad aprile del 2000 (il numero pilota è del giugno 2000) viene consegnato alla redazione un progetto di sito, disegnato secondo le caratteristiche che avevamo sommariamente formulato. Nel giorno della presentazione in cui doveva consegnarci il prodotto, il Signor Tecnico, dopo aver conclamato le esoteriche asperità e la connessa incomunicabilità del suo sapere esclusivo, chiude l’illustrazione del suo lavoro con la frase: “Per qualsiasi implementazione dei contenuti, ovviamente, dovrete rivolgervi a me. Se, come dite, volete uscire con un numero al mese (non ci riuscirete ma fingiamo che possa accadere) ci accorderemo per la tariffa dell’aggiornamento mensile”. Non sapevamo, allora, che Engramma non avrebbe mai più ricevuto un finanziamento pubblico (e così è a tutt’oggi), ma in quel preciso momento abbiamo capito che avevamo buttato il prezioso milione-di-lire che avevamo ottenuto dall’Università. E in quel preciso momento abbiamo anche capito che la nascita di Engramma doveva avvenire, proprio come quella di Eros nel Simposio platonico, grazie all’incidentale amplesso tra Πενία – Povertà, che esce dal simposio in preda a una irresponsabile ebbrezza dionisiaca – e Πόρος, l’ermetico Espediente capace di trovare un varco per dar luce alla vita. Ci voleva un atto di amore, cairologico (com’è sempre l’amore) ma anche, contemporaneamente, durevole: quella era la genealogia, quello il destino. Abbiamo ringraziato il Tecnico, abbiamo buttato nel cestino il suo bel progettino di pagine statiche aggiornabili solo dal Sapiente-di-turno, e abbiamo capito che questo era il destino: o trovavamo il modo di fare da soli, o Engramma non sarebbe mai nato. Anche perché, in quel tempo remoto, gli esempi di Riviste scientifiche on line a cui ispirarci erano ben rari. Engramma dovevamo inventarcelo noi, costruirlo noi a partire dalla sua ossatura tecnica – “forma è contenuto” è uno dei motti che da allora abbiamo adottato. È stato così che abbiamo deciso di ingraziarci Hermes facendo redazione ogni mercoledì: così abbiamo fatto, religiosamente, dal 2000 a oggi. Finora, pare che Hermes abbia gradito.

Vocazione corsara

Fin dall’inizio dell’impresa, si è scelta una posizione netta: rifiutare l’ossessione per l’originale, disinnescare il culto dell’autorialità come marchio, rompere il fascino delle firme che fanno da garanzia. In opposizione a ogni ideologia del nome-proprio, abbiamo preferito coltivare le segnature: quei passaggi, quelle tracce, quelle stratificazioni condivise che lasciano spazio al transito e al montaggio – non al possesso.

Non ci interessano le purezze e le verticalità, ma i piani inclinati dove si incontrano, senza gerarchia, i testi ‘capitali’ e i frammenti spersi, le immagini e le rovine. Engramma abita anche in questo rovesciamento: una redazione come ‘magazzino criminale’, laboratorio senza padroni né frontiere, dove ogni contributo è attraversamento, furto autorizzato, scambio di segni: contraffazione deliberata delle categorie, montaggio di saperi e forme senza copyright dell’identità.

Negli anni, questa forma di accoglienza è diventata prassi, vocazione corsara: studenti e studiosi, dottorandi e docenti, lettori e autori, accomunati non tanto da titoli ma da un’attrazione comune verso “quel fulgore” che si manifesta nel dettaglio, nell’oggetto smarrito, nella costellazione inattesa. La pratica redazionale si fa atto politico: Engramma, oggi più che mai, è uno spazio in cui i concetti si sabotano, si riscrivono, si rendono disponibili. È un’officina aperta dove la critica si muove in forma di dispersione, e dove ogni autore è sempre “un collettivo in potenza”. E dove ci si imbarca e si naviga – ci si prende e a volte ci si perde – non per forza di identitarismo comunitario ma per il vincolo, precario ma mirato, di una ‘società di scopo’ – dove lo scopo, però, non è scritto a priori ma si definisce per via. Una compagnia di ventura.

Codice Engramma, dalle origini all’alba di eOS

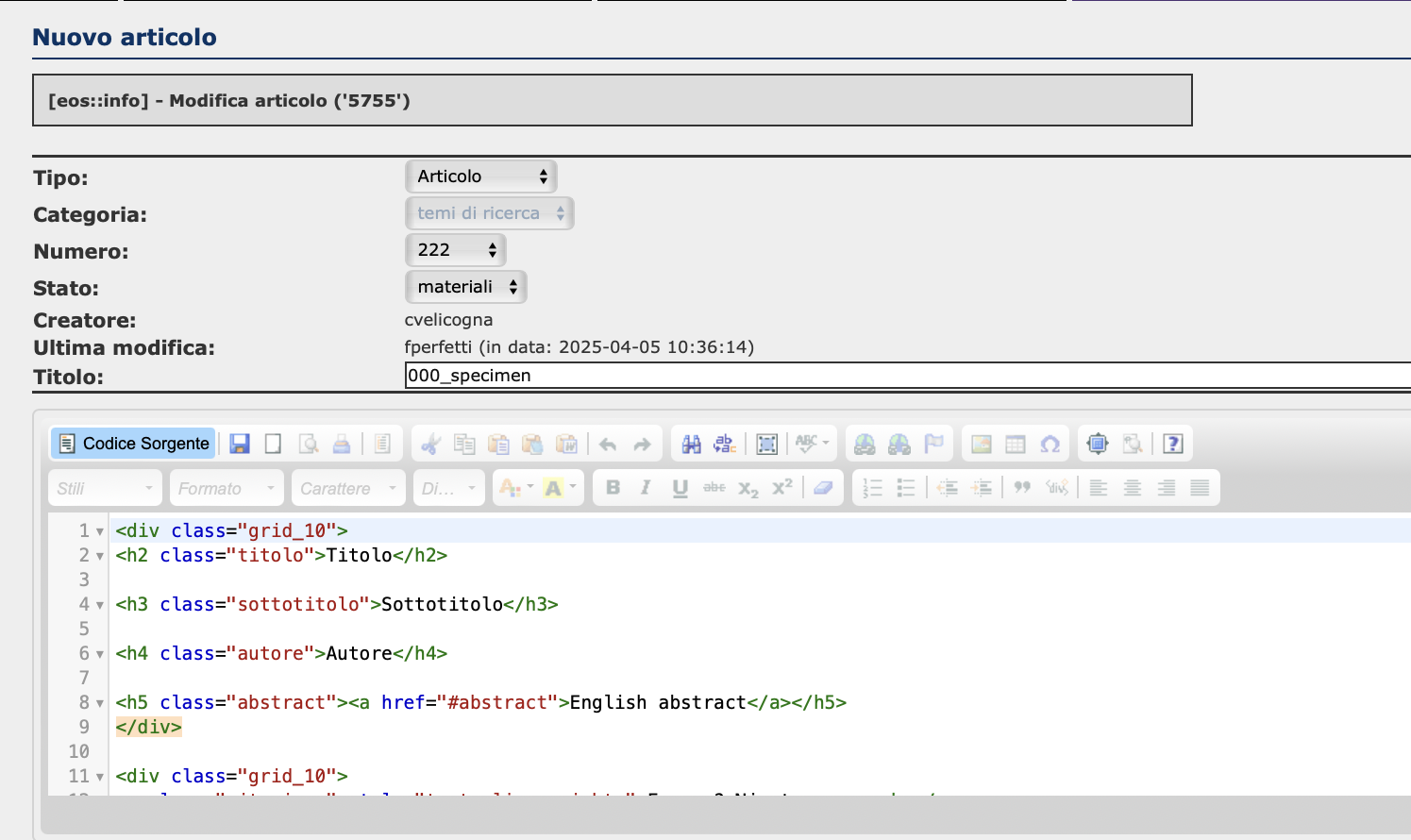

Nasce così lo scheletro web della Rivista di Engramma, in semplice HTML – d’altra parte erano gli anni 2000, Google era appena nato e poco istruito e si esplorava Internet tramite i motori di ricerca di Altavista o di Yahoo. In quel giovane Internet, costituito principalmente da pagine che fungevano da statiche vetrine, la Rivista di Engramma veniva smontata e rimontata ogni mese, in occasione dell’uscita di un nuovo numero, anticipando l’immediatezza di diffusione propria di moderni strumenti come academia.edu e ReseachGate. Lo scheletro della rivista si è via via aggiornato, adattando i nuovi strumenti che il web metteva a disposizione: dagli ormai desueti Adobe Flash, Applet Java, Active X, DHTML fino alle moderne tecnologie basate su PHP e CSS. Il fine è sempre stato lo stesso: esprimere al meglio quel legame unico fra immagine e parola della ricerca warbughiana. Ma l’evoluzione di Engramma non si è limitata al frontend, a quello che i fruitori della rivista possono vedere: l’idea-scintilla che sta alla base della nascita di Engramma ha infatti pervaso l’intera metodologia di pubblicazione dei contenuti.

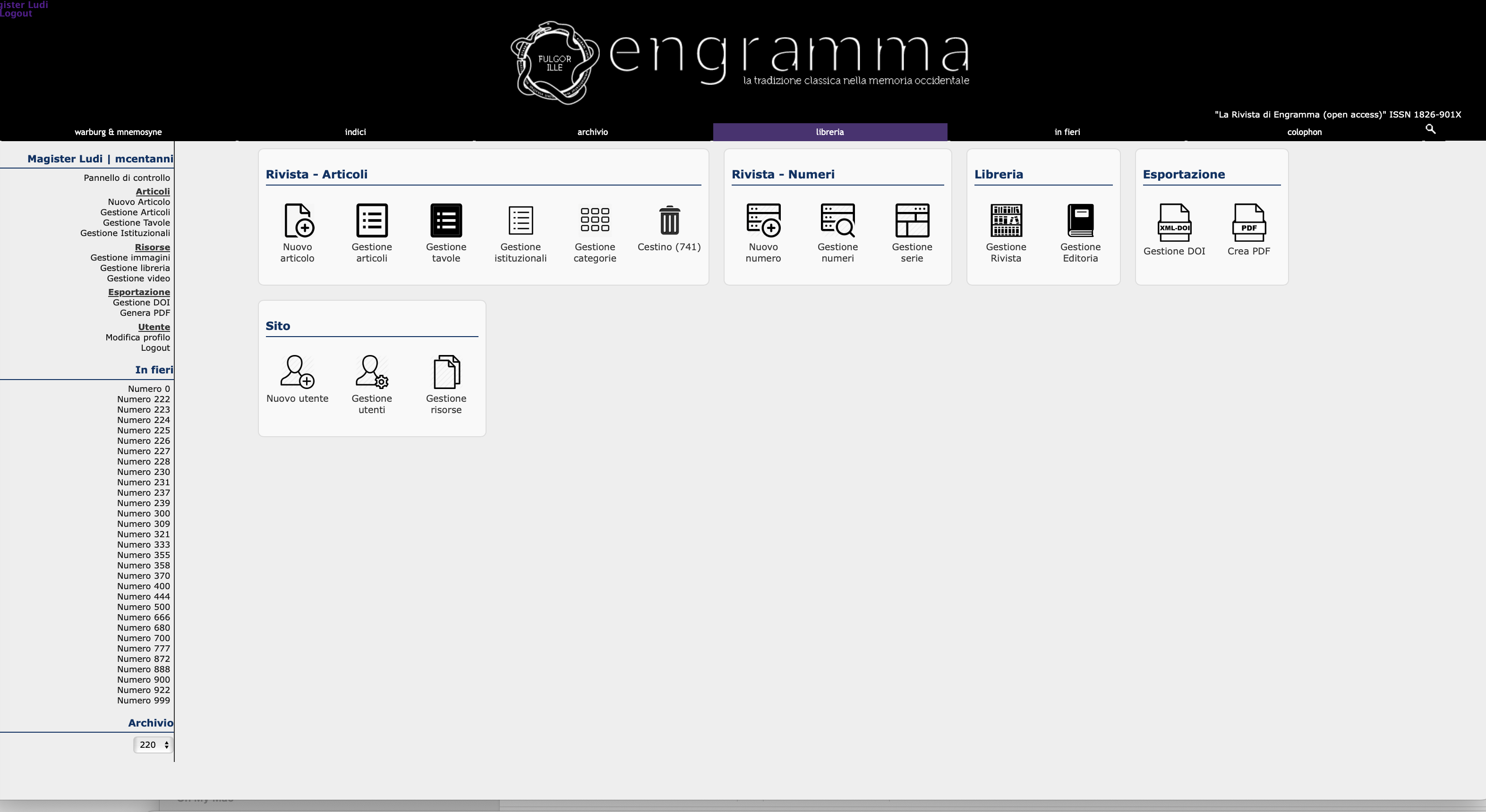

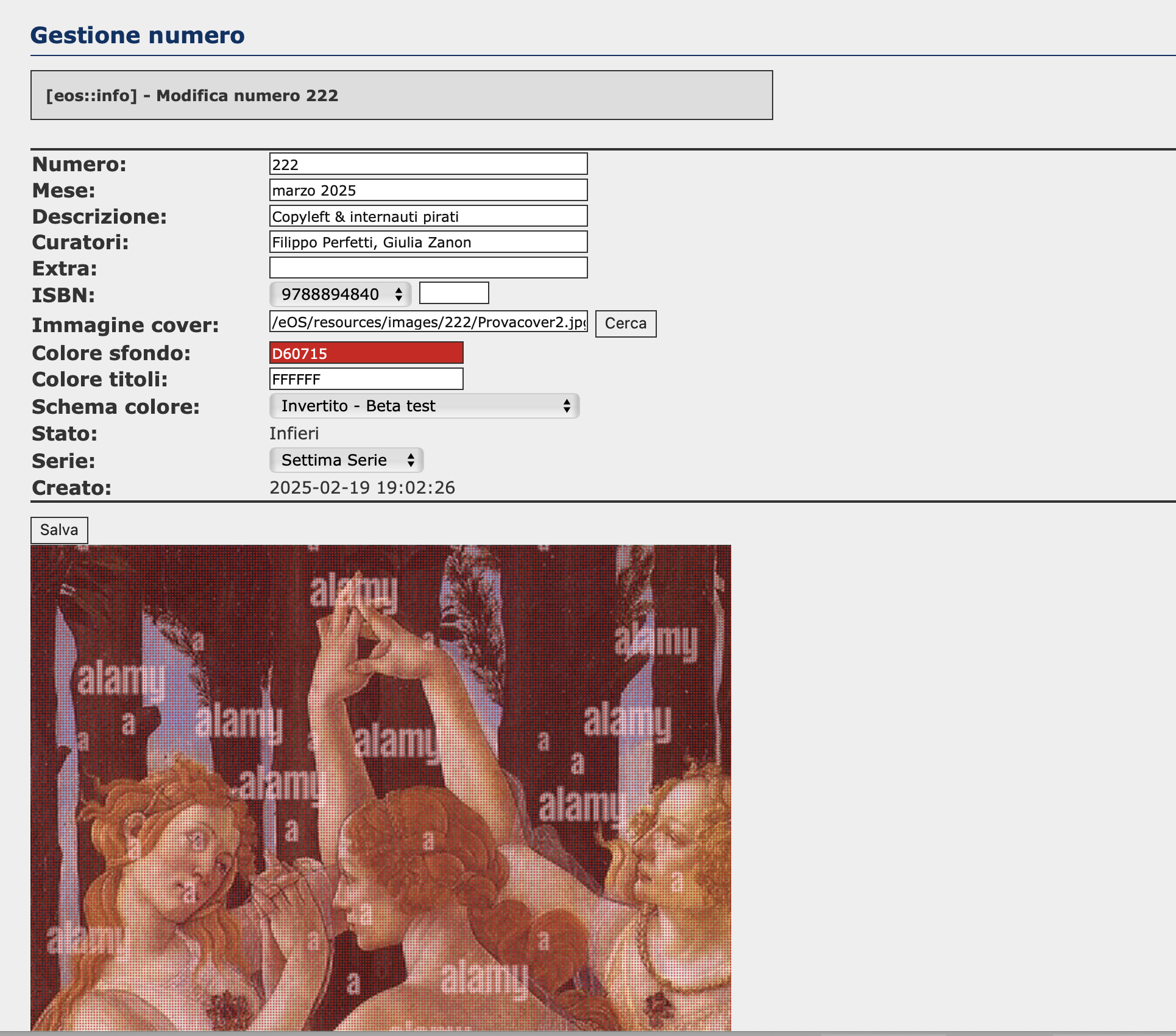

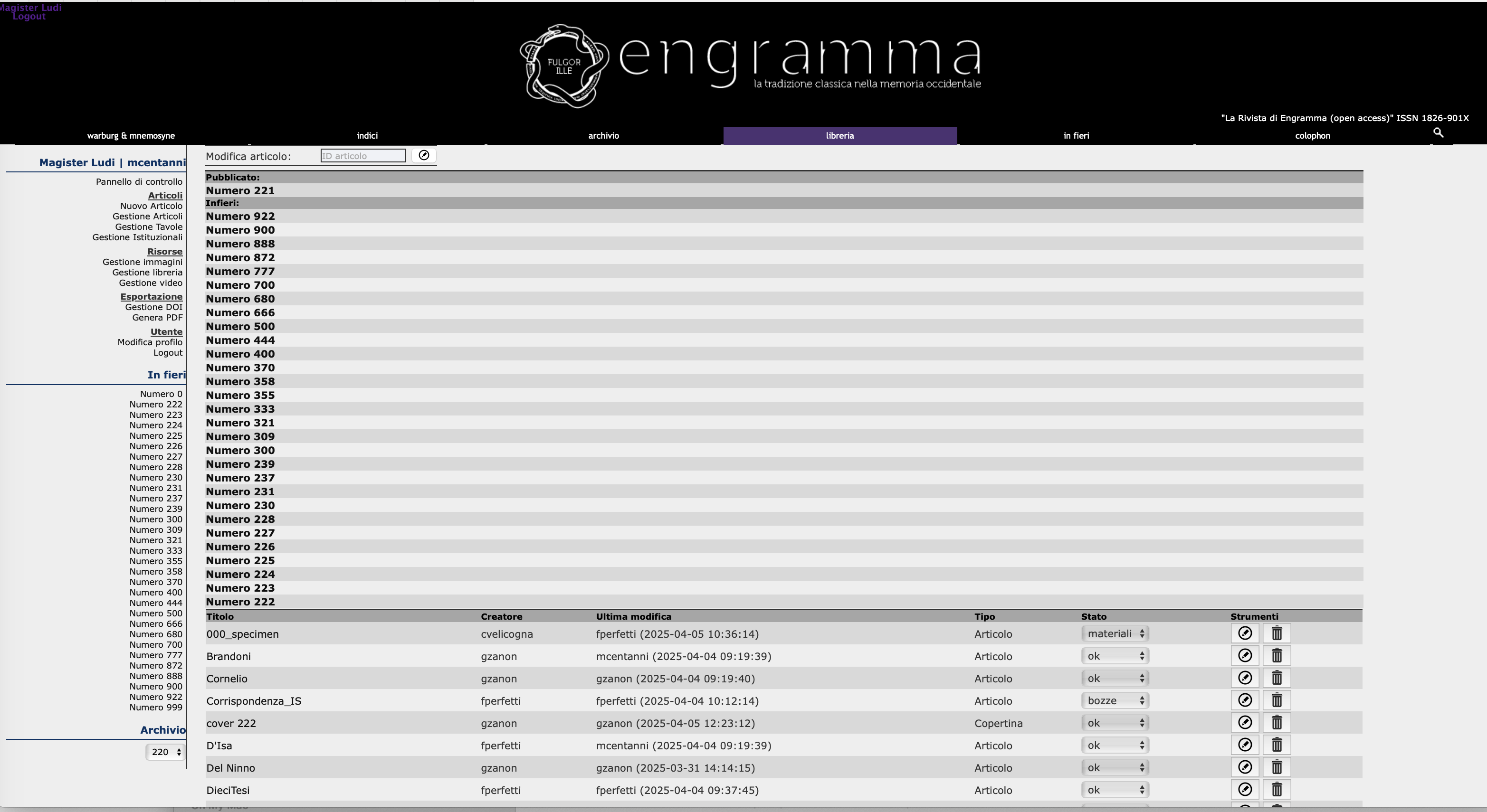

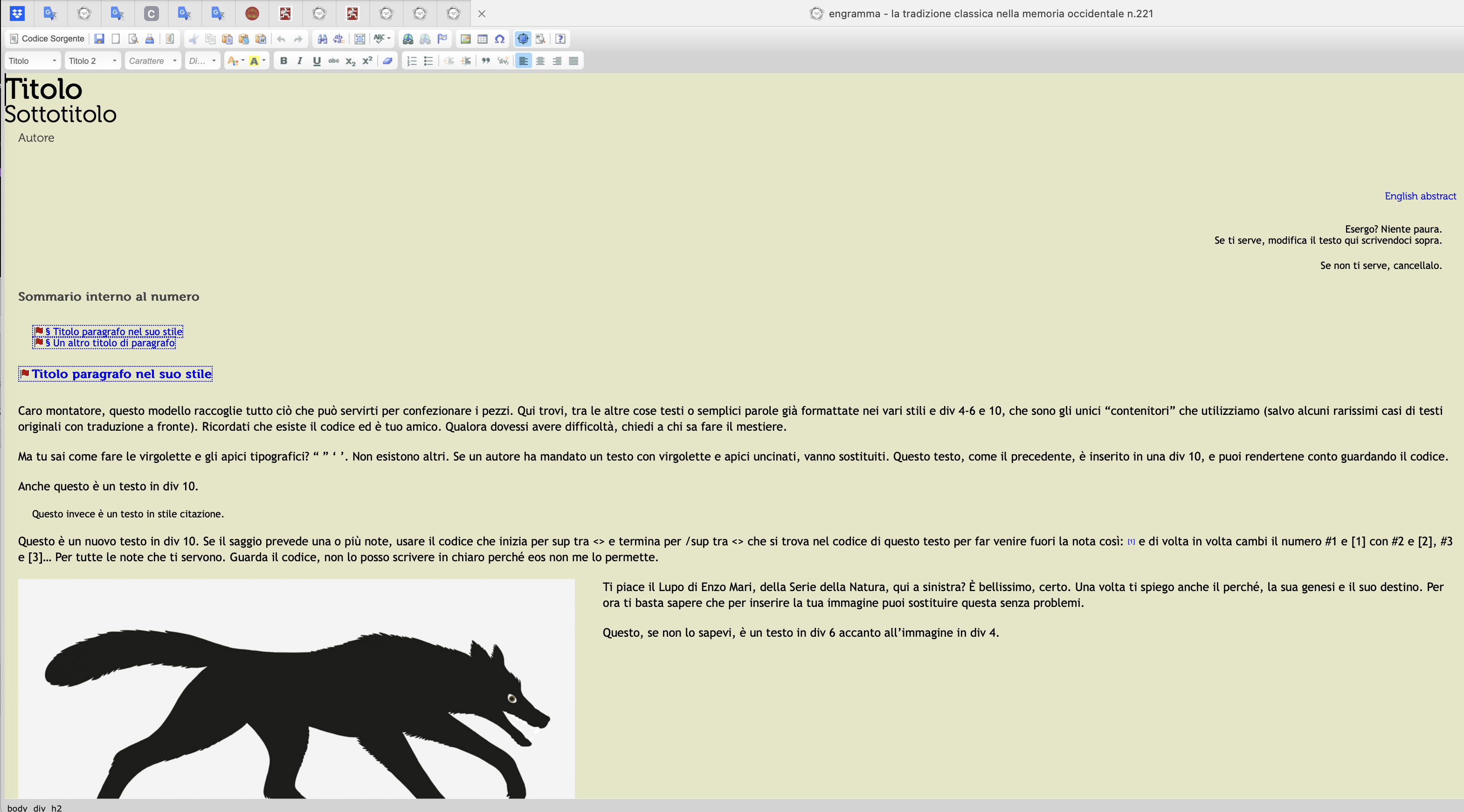

La struttura iniziale ricalcava un’organizzazione gerarchica: la redazione/il seminario creava i contenuti e i webmaster – in lessico engramma i magistri ludi – li traducevano in codice. Anticipando/affiancandosi alla nascita del Web 2.0, Engramma ha creato il proprio backend personalizzato, eOS, un ambiente di lavoro virtuale dove creare nuovi numeri, scrivere, bozzare e revisionare articoli, generare PDF e DOI. Contro ogni regola di software engineering, eOS è stato volutamente e sconsideratamente progettato nel modo meno restrittivo possibile, dando a tutti i membri della redazione la possibilità di modificarne non solo i contenuti ma anche la struttura. Contrapponendosi all’impoverente ma diffuso concetto dello user friendly design, la redazione ha dovuto quindi imparare le basi dell’HTML e dei CSS, mettendo in pratica e facendo proprio il mutuo e indissolubile legame fra forma/tecnica e contenuto.

Schermate interne di eOS accessibili ai redattori.

Le prime versioni di Engramma sono recuperabili in rete (anche se solo parzialmente). In particolare:

§ per la I serie (numeri 1-10), le immagini delle cover originali sono linkate alle copertine della nuova edizione eOS (ad esempio dalla cover di Engramma n. 1 si recupera la copertina della versione originale, e così via, fino al n. 10);

§ per la II serie (numeri 11-24), le immagini delle cover originali sono linkate alle copertine della nuova edizione eOS (ad esempio dalla cover di Engramma n. 11 si recupera la copertina della versione originale, e così via fino al n. 24); inoltre archive.org conserva alcune pagine della II serie in flash;

§ per la III serie (numeri 25-45), le immagini delle cover originali sono linkate alle copertine della nuova edizione eOS (ad esempio dalla cover di Engramma n. 25 si recupera la copertina della versione originale e così via fino al n. 45); inoltre archive.org conserva alcune pagine della III serie;

§ per la IV serie (numeri 46-99), le immagini delle cover originali sono linkate alle copertine della nuova edizione eOS (ad esempio dalla cover di Engramma n. 46 si recupera la copertina della versione originale e così via fino al n. 99); inoltre archive.org conserva alcune pagine della IV serie;

§ dal numero 100, Engramma ha adottato il proprio backend personalizzato, eOS [engramma Operative System].

Luminar: Internet e Umanesimo

Dal 2002, dall’urgenza di fare rete con chi si interrogava sugli incontri fra tecnologia e ricerca, prende avvio la serie di convegni Luminar – Internet e Umanesimo. Il nome viene dal Luminar, lo schermo interattivo immaginato in un grande romanzo visionario del Novecento, Eumeswil di Ernst Jünger: il Luminar è un’immagine letteraria e, precisamente, è l'oggetto, mai dettagliatamente descritto, ultima anticipazione, in ordine cronologico, dello strumento Internet. Protagonista del romanzo è Martin Venator, di notte stewart alla corte del Tiranno, di giorno storico presso l’Università della città di Eumeswil: in un mondo ambientato in un medievaleggiante futuro, annebbiato dall’egemonia di un tiranno, lo storico-cortigiano trova il modo di aprire la via a una nuova dimensione del sapere e della libertà proprio attraverso il grande schermo interattivo del Luminar, su cui all’archiviazione di dati segue la visualizzazione di tutte le informazioni relative in forma animata o di testo. Nel romanzo la tecnica viene presentata come strumento di liberazione dalla tirannia del potere, il mezzo sofisticato che permette di trarre dal ‘sottosuolo’ della memoria una serie di suggestioni, immagini, idee che permettono di costruire una proiezione, fantasmatica all’inizio, ma poi realizzabile nel presente. Così scrive Jünger:

La tecnica possiede un sottosuolo, sta diventando inquietante per se stessa, si approssima alla realizzazione diretta degli déi come suole avvenire nei sogni, sembra mancare solo un piccolo passo ancora. Così potrebbe saltare fuori qualcosa dal sogno stesso come nello specchio una porta non deve più essere mossa, si apre da sé, ogni luogo desiderato è raggiungibile in un attimo, un mondo qualsiasi può essere ricavato dall’etere o come nel Luminar dal sottosuolo. I fatti sono abbastanza remoti e si può dire che non se ne curerebbe più nessuno; nel Luminar tuttavia ho reperito io stesso una sterminata quantità di immagini e di titoli. Come ogni lavoro la cosa principale con quell’apparecchio è centrare i punti chiave.

Luminar rappresenta per l’autore la possibilità di recuperare frammenti di memoria che devono però essere messi in relazione tra di loro per poterli rendere ‘parlanti’; l'attrito che nasce da questo contatto passa per un filtro tecnico che permette di far riemergere e poi di catturare pezzi di memoria. È evidente l’affinità di Luminar con le pratiche di recupero della memoria che hanno avuto grande riscoperta e utilizzo in epoca rinascimentale e che in altra forma riemergono con l’avvento di Internet.

Di anno in anno, l’incontro è dedicato alle sinergie fra scienze umane, processi di digitalizzazione di fonti e web: la nona edizione del 2010 si focalizza sul tema cruciale, allora come ora, della pirateria informatica, con il titolo CommunicatiouUnioMultiplicatio. Internauti, pirati e Copyleft nell’era .torrent. Nella presentazione risuona una visione impegnata, positiva (e non integrata) dei mutamenti in corso, che coinvolgevano la diffusione dei “prodotti” della ricerca:

Grazie al web è più facile condividere un dono, mettere il proprio impegno e privilegio in comune, creare luoghi in cui praticare l’unione e la partecipazione delle conoscenze, disegnando nuovi profili di un’etica del sapere condivisa, e così prefigurare anche nuovi modelli di sviluppo sociale e di interesse economico. La rete non è un territorio neutrale, ma un’incubatrice in cui stanno prendendo forma nuove prospettive epistemologiche e politiche: il termine ‘democrazia’ va assumendo un nuovo orizzonte di senso; la rete paritaria peer-to-peer e il file sharing sono attualmente oggetto, in tutti i paesi, di dibattiti etici e giuridici sulla proprietà intellettuale e sulla libera circolazione delle idee; l’editoria digitale apre nuove frontiere e, nei confronti dell’editoria cartacea, si propone come concorrente stimolante e positivo nella diffusione e nella condivisione del sapere.

Tre sessioni principali: Rete e democrazia (politica e neutralità della rete); Legale/illegale dal Copyright al Copyleft; Editoria digitale vs editoria cartacea?; un intemezzo su Il paradosso dell’autore. Dialogo tra un filosofo e uno scrittore (dopo Foucault), e tante voci politiche, editoriali, giurisprudenziali, autoriali, coinvolte nelle conversazioni. Fra di esse anche quella dello svedese Johan Allgoth, a illustrare il fenomeno di Pirate Bay.

Questa breve cronostoria per ricordare che Engramma ha cercato sin dall’inizio di non proporsi come un enclosure, ma di trovare spazi aperti per i suoi contenuti (per la loro permanenza e accessibilità), per chi li crea (co-crea) e per chi li usa e ri-usa, cercando modelli e talvolta inventando soluzioni ad hoc. Fino a trovare la sua cifra, in equilibrio fra la piena apertura ipermediale della dimensione digitale on line e l’attuale Libreria.

Dopo Manuzio. Per un vero Open Access

In un contributo pubblicato in Engramma nel 2016 si ricostruisce la storia delle prime forme di copyright garantite dai “privilegi” concessi dalla Serenissima alla fine del XV secolo, in corrispondenza all’incredibile espansione dell’industria editoriale a Venezia (si veda l’articolo di Elisa Bastianello, “In Venetia, con Privilegio”, Engramma n. 136, giugno-luglio 2016). Interessante notare che a essere sottoposti a “privilegio” non erano i testi ma i caratteri latini e greci disegnati e realizzati nell’officina di Aldo.

Come noto, da alcuni anni le normative europee impongono che le pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici siano rese disponibili in modalità Open Access. Questa dovrebbe essere la buona regola anche per le pubblicazioni finanziate con fondi di istituzioni pubbliche, in particolare con le risorse che le Università mettono a disposizione per gli “esiti delle ricerche”. Così recita la dichiarazione della Commissione Europea sull’Open Science:

Secondo la Commissione Europea, Open Science è: condividere in modo aperto e trasparente metodologie, conoscenze, processi e strumenti, sin dalle prime fasi del processo della scoperta scientifica; trasparenza nella metodologia sperimentale, nell’osservazione dei fenomeni e nella raccolta dei dati; affidabilità e riusabilità pubblica dei dati scientifici e dei prodotti della ricerca; accessibilità pubblica e trasparenza dei processi di comunicazione scientifica; utilizzo e condivisione dei tools web-based per facilitare la collaborazione scientifica.

Il sito dell’Università Iuav di Venezia, ad esempio, riprendendo i termini della normativa europea così recita:

Accesso aperto alle pubblicazioni (Open Access) dati di ricerca FAIR e, se possibile, aperti software open source, collaborazione aperta, utilizzo di metodologie aperte (es. open notebook) pre-registrazione degli esperimenti open peer review, risorse educative, aperte citizen Science […].

E questo è – sarebbe – il modo giusto di affrontare la questione. Ma nel mondo reale le cose non vanno così. Sono rarissimi gli editori italiani che si rendono disponibili a pubblicare in modalità Open Access. Le ragioni dell’opposizione all’Open Access sono riassumibili in una proposizione: facendo circolare liberamente libri e riviste sarebbe leso il diritto d’autore che spetterebbe agli stessi ricercatori che producono monografie, saggi e articoli per le riviste. Ma – va da sé – non è vero che i proventi delle vendite dei volumi scientifici (e men che meno delle riviste) vanno ai ricercatori. E quanto ai redattori delle case editrici, si tratta di figure professionali sempre meno riconoscibili, le cui qualità nessuno è capace (o ha tempo e voglia) di giudicare: lavoratori a cottimo, senza certezze economiche e senza prospettive, che possono essere depositari di conoscenze tecniche e saperi raffinatissimi ma che risultano confusi nella grande massa del proletariato intellettuale, sottopagati e sfruttati quando non vittime di meccanismi di vera e propria schiavitù volontaria (della serie: “Lavorare nell’editoria è così bello, era l’aspirazione della mia vita. È vero non ho un contratto, ma cosa vuoi fare?”). Quanto ai ricercatori, va da sé che chi studia seriamente ha un solo obiettivo: che i suoi lavori circolino il più possibile, e che siano letti – anche criticati e discussi – ma che comunque siano accessibili a quanti, nel mondo, si occupano dei suoi stessi temi.

Tra gli editori che offrono il servizio Open Access, solo alcuni dispongono di un apposito spazio sul loro sito; altri richiedono la registrazione (con conseguente guadagno, almeno di dati personali), o addirittura non mettono a disposizione alcunché, limitandosi a firmare una liberatoria che consente all’autore di caricare il file altrove (su banche dati istituzionali, o su portali sulla falsariga di academia.edu). Ma molti editori e case editrici costringono gli autori, al contrario, a firmare dichiarazioni capestro che minacciano sanzioni di ogni genere, fino alla denuncia, se qualcuno mai si sognasse di far circolare il suo articolo, anziché obbligare i colleghi a comprarlo dall’esoso editore. Le minacce sono spesso del tutto destituite di qualsiasi fondamento giuridico e perciò il motto che circola tra gli studiosi liberi e diversamente onesti è μολὼν λαβέ – firmiamo tutto quel che volete e poi vediamo come fate a venirci a prendere…

Quanto ai costi, si parte dal presupposto che tutti gli editori accademici italiani chiedono un finanziamento per pubblicare una monografia. Di solito questo finanziamento è giustificato come acquisto copie. I prezzi variano dai 2 ai 6 mila a seconda dell'editore (per un libro standard di circa 100.000 parole, senza immagini). Volendo ottenere l’Open Access, si deve caricare questa cifra di un’ulteriore somma che pesa per circa il 30-40% del totale (dunque siamo nella forbice 3,5-10 mila €), e che viene giustificata come una rinuncia dell’editore ai profitti di vendita (per le copie scaricate digitalmente). Dunque, se voglio far stampare un libro accademico devo pagare; se lo voglio in Open Access devo pagare di più; e ciò a prescindere dal fatto che l'editore abbia o meno una piattaforma per garantire in modo congruo la diffusione del file. Nulla cambia sul piano tecnico: il PDF messo a disposizione è lo stesso approntato per la stampa (non si sono mai visti, in Italia almeno, servizi aggiuntivi: PDF con indici e scalette, scomposizione del libro in singoli capitoli, e via dicendo). In Europa va un po’ meglio, almeno dal punto di vista dei servizi offerti. Brepols (ma pure Brill e tutte le University Press anglosassoni) hanno i loro siti e offrono i servizi di cui sopra; cioè lavorano ulteriormente il PDF rispetto alle bozze di stampa. L’Open Access però è a pagamento, con cifre non dissimili da quelle italiane (10.000 € circa per gli editori stimati come ‘seri’). Consideriamo che, se una University Press accetta un libro, può accadere che non chieda alcun finanziamento per il cartaceo; ma poiché l’Open Access, a detta loro, abbatte il numero delle copie vendute (specie nelle biblioteche), chiedono un finanziamento che copra la differenza. Comunque è un sistema che almeno ha il vantaggio della trasparenza, rispetto a quanto accade in Italia.

Il recente PRIN 2022, con un regolamento abborracciato e incompleto, lascia intuire che tutti i libri frutto delle ricerche finanziate dal programma debbano essere in Open Access. Il risultato, pare di capire, sarà un flusso di denaro non indifferente verso gli editori italiani, che quei libri non li pubblicherebbero né li venderebbero, e neppure li distribuiranno, se non in numeri ridotti, ma che chiederanno un contributo tutt’altro che ridotto per mettere i PDF online (o peggio per permettere agli autori di rendere disponibile il proprio lavoro, trasformato alla bell’e meglio in un PDF senza grossi interventi tipografici).

Nel mondo delle (sedicenti) ‘scienze dure’ questo modus operandi è portato ancora di più all’estremo a causa del sistema di valutazione dei ricercatori basato sul numero di articoli pubblicati e sulle relative citazioni (h-index). Più della metà degli articoli di queste discipline viene pubblicato a livello mondiale da cinque case editrici che lentamente si stanno tutte spostando verso un modello editoriale Open Access. Questo cambiamento deriva da una spinta delle istituzioni, soprattutto europee, che obbligano che le ricerche sovvenzionate da soldi pubblici siano pubblicate con questa modalità. Se a un primo sguardo questo può sembrare un cambiamento positivo per il progresso scientifico, studiando il modello editoriale di quelle riviste e delle loro case editrici si scopre facilmente come in questo caso l’essere Open Access non equivalga a un accesso migliore o più ampio alla conoscenza scientifica, ma solo a un diverso modello di business. Il sistema classico di pubblicazione prevedeva infatti la pubblicazione gratuita (o quasi) degli articoli e il pagamento per leggerli; nel modello Open Access declinato negli ambiti delle scienze dure, l’accesso agli articoli è gratuito ma la pubblicazione è a pagamento. E, a seconda del grado di ‘serietà’ e ‘autorevolezza’ della rivista, si arriva a cifre di migliaia di euro per articolo. Questo si traduce in un grande business per le case editrici (e a volte direttamente per le stesse riviste): esse ricevono soldi pubblici in quanto editori di riviste scientifiche e in più ricevono soldi (di progetti spesso finanziati da fondi pubblici) per la pubblicazione degli articoli oppure per l’accesso agli stessi (soprattutto da parte di biblioteche universitarie, quindi introitando ancora fondi soprattutto pubblici). Questi soldi rimangono come profitto alle aziende stesse, visto che non vengono pagati né gli autori, né i revisori, né i curatori e oramai non vengono più prodotte nemmeno le stampe cartacee delle riviste.

A seguito della virata verso l’Open science e l’Open Access, nel tempo sono state coniati varie titolazioni per distinguere i diversi modelli editoriali, le licenze e l’incidenza dei costi: ‘Gold Open Access’, ‘Platinum Open Access’, ‘Green Open Access’. Nel 2012 viene coniato il grado ‘Diamond Open Access’ a indicare le riviste completamente gratuite, per autori e lettori, dalla pubblicazione all’accesso sia digitale che cartaceo. Engramma è ‘Diamond Open Access’ dal 2000, molto prima che fosse coniato il titolo.

Gli autori di Engramma non pagano per pubblicare, i lettori di Engramma non pagano per leggere quel che gli autori in Engramma scrivono. I numeri di Engramma, dal numero 1 all’ultimo pubblicato, sono tutti on line e accessibili dalla pagina Archivio. I singoli articoli sono pubblicati on line, tutti accessibili dai numeri della Rivista e dagli Indici. A pie’ di pagina di ogni articolo è scaricabile il PDF, che presenta anche la paginazione del contributo per facilitare la citabilità, impaginato come un normale estratto di rivista. La pagina Libreria di Engramma presenta i PDF scaricabili di tutti i numeri. Chi preferisce leggere anche, o solo, su carta può acquistare i fascicoli cartacei, a prezzo di costo, grazie ad Amazon che fornisce a Engramma il servizio di stampa e distribuzione in modalità non esclusiva: la proprietà di Engramma è di Edizioni Engramma – e di tutti coloro che Engramma fanno, che in Engramma scrivono, che Engramma leggono, che di Engramma si servono liberamente per le loro ricerche. D’altronde, lo sappiamo da sempre, lo sappiamo dal mito: le Amazzoni non vanno tanto per il sottile, non sono gente propriamente simpatica, ma le ragazze sono pratiche, vanno al galoppo e sono molto, molto, efficienti. Se qualcuno ha una soluzione migliore ci scriva.

*alla composizione di questo articolo hanno contribuito: Sara Agnoletto, Maria Bergamo, Monica Centanni, Giorgiomaria Cornelio, Anna Ghiraldini, Alessandro Metlica, Daniela Sacco, Antonella Sbrilli, Alessandro Tonin, Luca Tonin.

English abstract

The article, wtitten by the editorial board, traces the history of Engramma, a seminar/laboratory devoted to the study of classical tradition, that chose in 2000 to publish the research results online, gradually refining its editorial form (from a curated blog to a scholarly journal), its technical structure (from HTML to eOS), its commitment to the sharing of content in the spirit of a peculiar Open Access. Since 2002, in order to create a network among scholars, researchers, students, the series of conferences Luminar – Internet and Humanities begins, and in 2010, the ninth edition of this conference confronts issues of flagrant relevance, the cyber piracy and the concept of Copyleft “in the ager of .torrent”. After 15 years, these topics emerge again, asking for critical analysis of accessibility, legal and political aspects, as far as “unrestricted dissemination of knowledge” is concerned.

keywords | Open Access; Electronic Journal; Engramma’s history.

Per citare questo articolo / To cite this article: Redazione di Engramma, Engramma Open Access. Aperta origine, “La Rivista di Engramma” n. 222, marzo 2025, pp. 29-40 | PDF