Per un’iconografia della noia

Dal Cinquecento al meme: i notai e la xilografia, tra appropriazione e trasgressione

Lorenzo Gigante

English abstract

Tempora non mutantur, et nos non mutamur in illis;

o meglio, ci mutiamo soltanto nelle forme,

la sostanza della nostra psicologia rimane sempre la stessa.

Ottorino Montenovesi

1 |Marca di Girolamo Gombi, Ferrara, metà XVI secolo, xilografia, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 2155, su concessione del Ministero della Cultura.

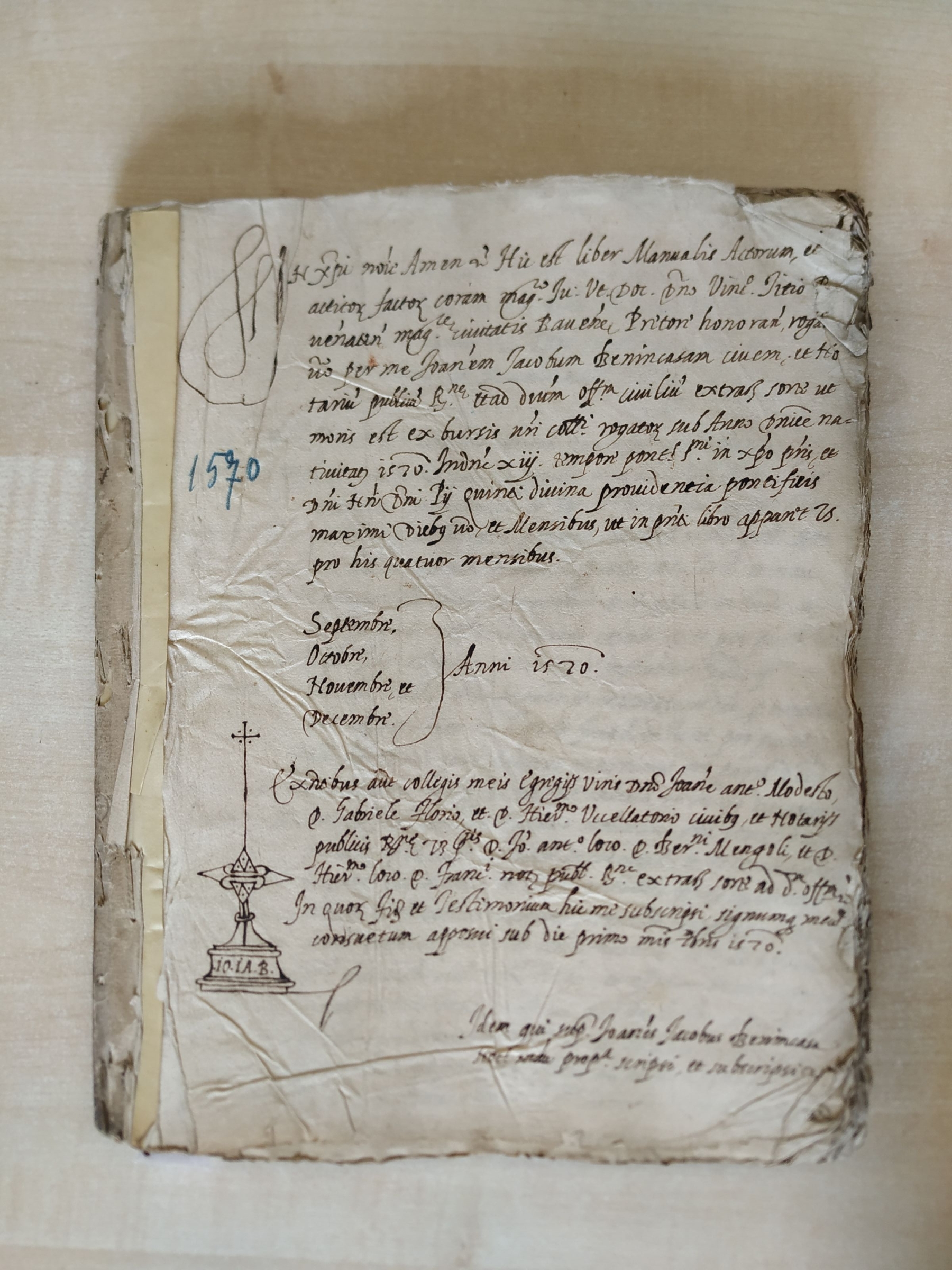

2 |Marca commerciale di Gian Giacomo Gombi, Ferrara, metà XVI secolo, xilografia, con interventi del notaio Giacomo Benincasa, 1570, Ravenna, Archivio di Stato, reg. n.n.,su concessione del Ministero della Cultura.

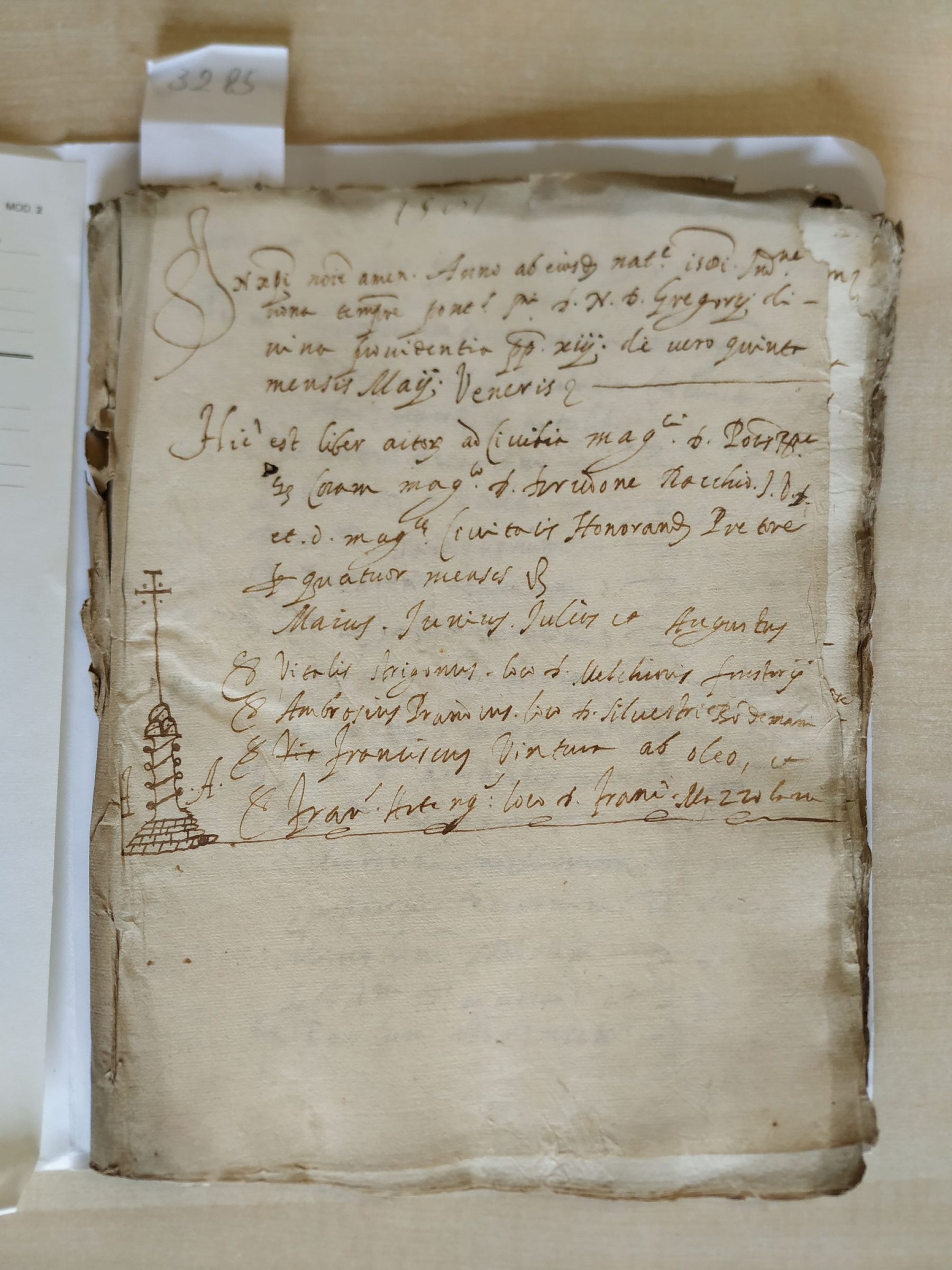

3 |Incipit di registro con il tabellionato del notaio Giacomo Benincasa, 1570, Ravenna, Archivio di Stato, reg. n.n., su concessione del Ministero della Cultura.

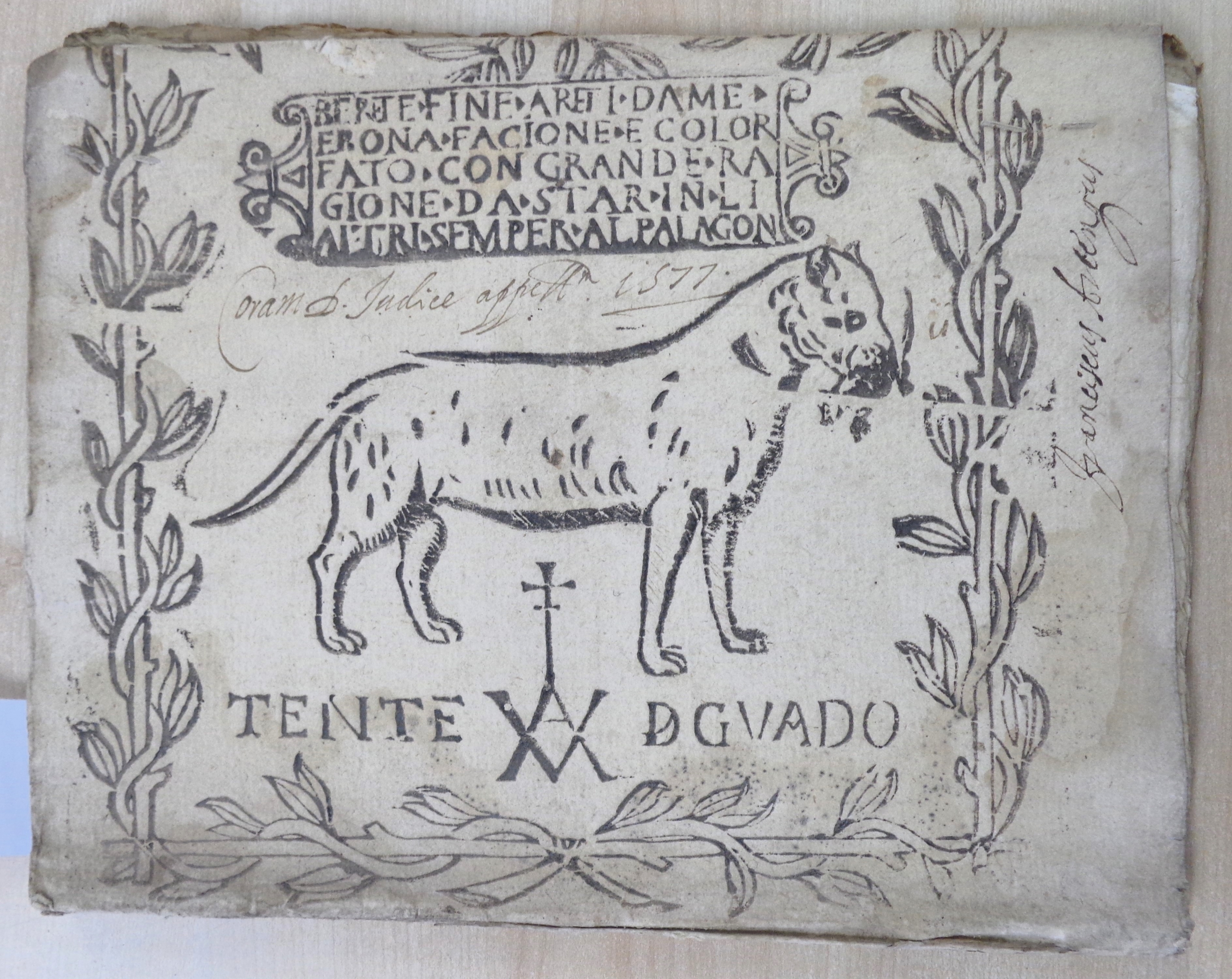

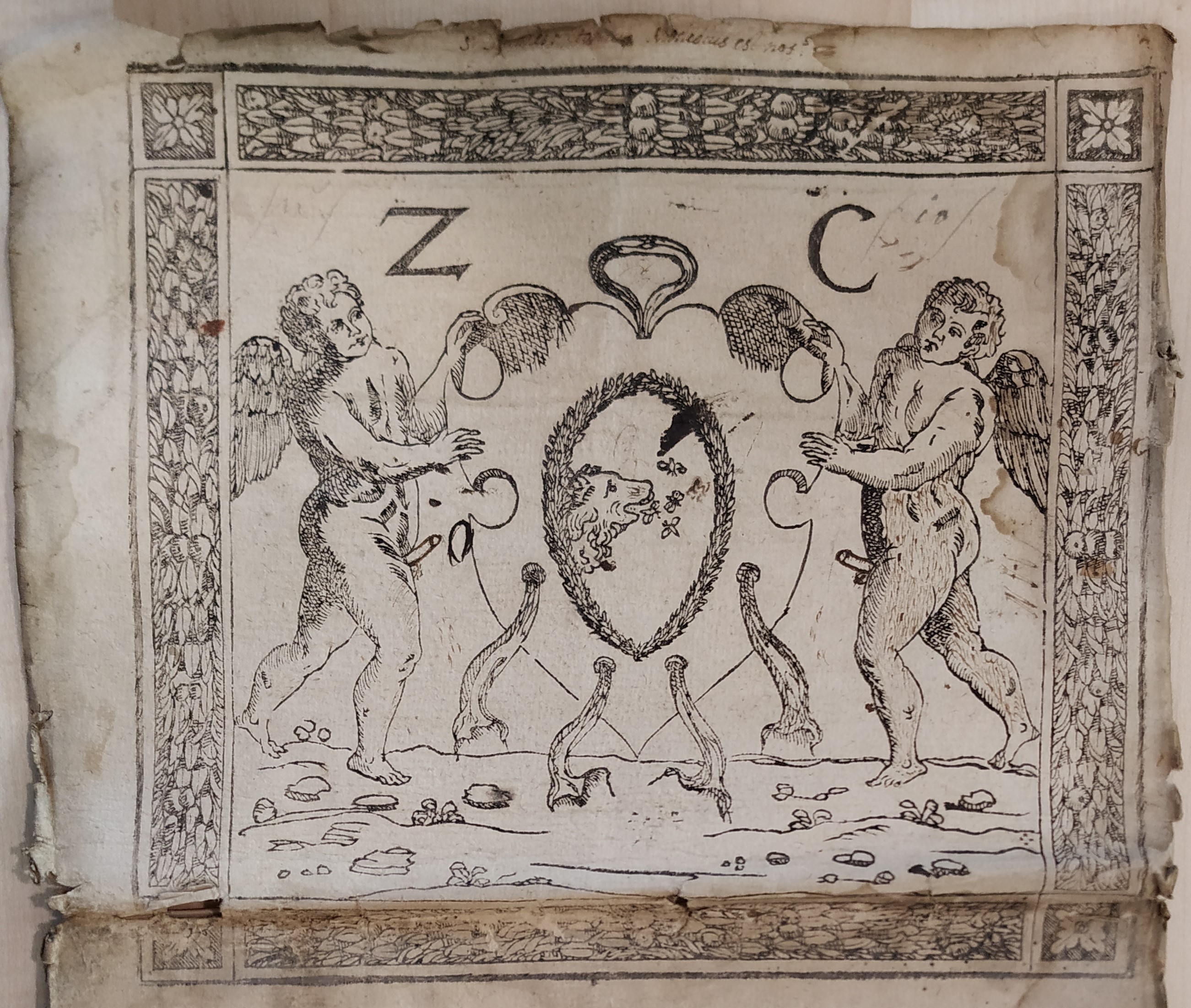

4 |Marca commerciale anonima AV, con l’indicazione della tinta di guado, Ferrara, anni ’50 del XVI secolo, xilografia, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 2762, su concessione del Ministero della Cultura.

5 |Marca commerciale anonima AV, Ferrara, anni ’50 del XVI secolo, xilografia, dettaglio dell’intervento del notaio Francesco Artenghi, 1581, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3285, su concessione del Ministero della Cultura.

6 |Incipit di registro con il tabellionato del notaio Francesco Artenghi, 1581, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3285, su concessione del Ministero della Cultura.

7 |Marca commerciale con Massimilano II, Valenciennes, 1564-1576, xilografia, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3277, su concessione del Ministero della Cultura.

8 |Marca commerciale con Massimilano II, Valenciennes, 1564-1576, xilografia, dettaglio con disegno del notaio Giuliano Monaldini, 1587, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3277, su concessione del Ministero della Cultura.

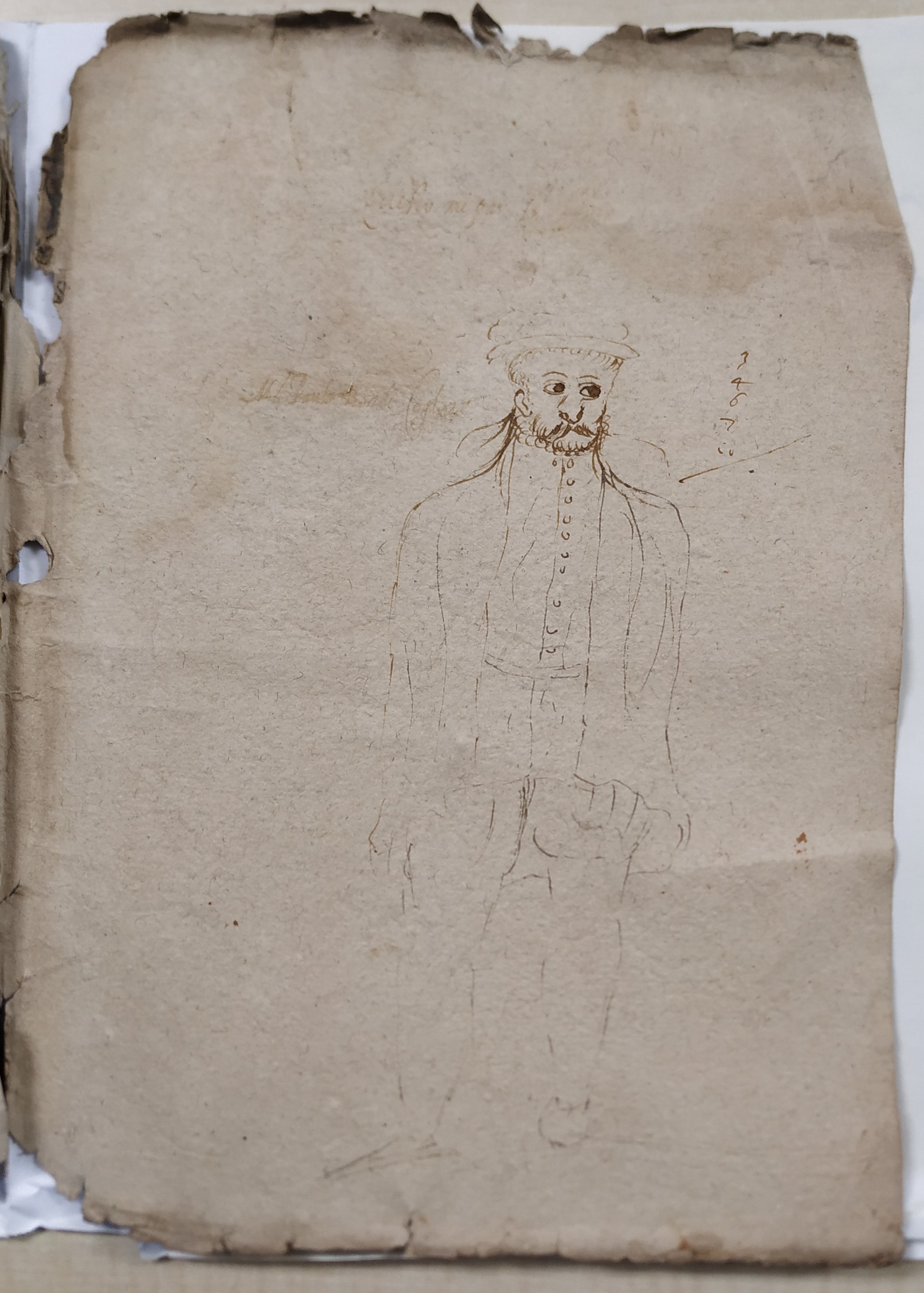

9 |Ritratto, disegno del notaio Girolamo Crespoli, 1569, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 1873, su concessione del Ministero della Cultura.

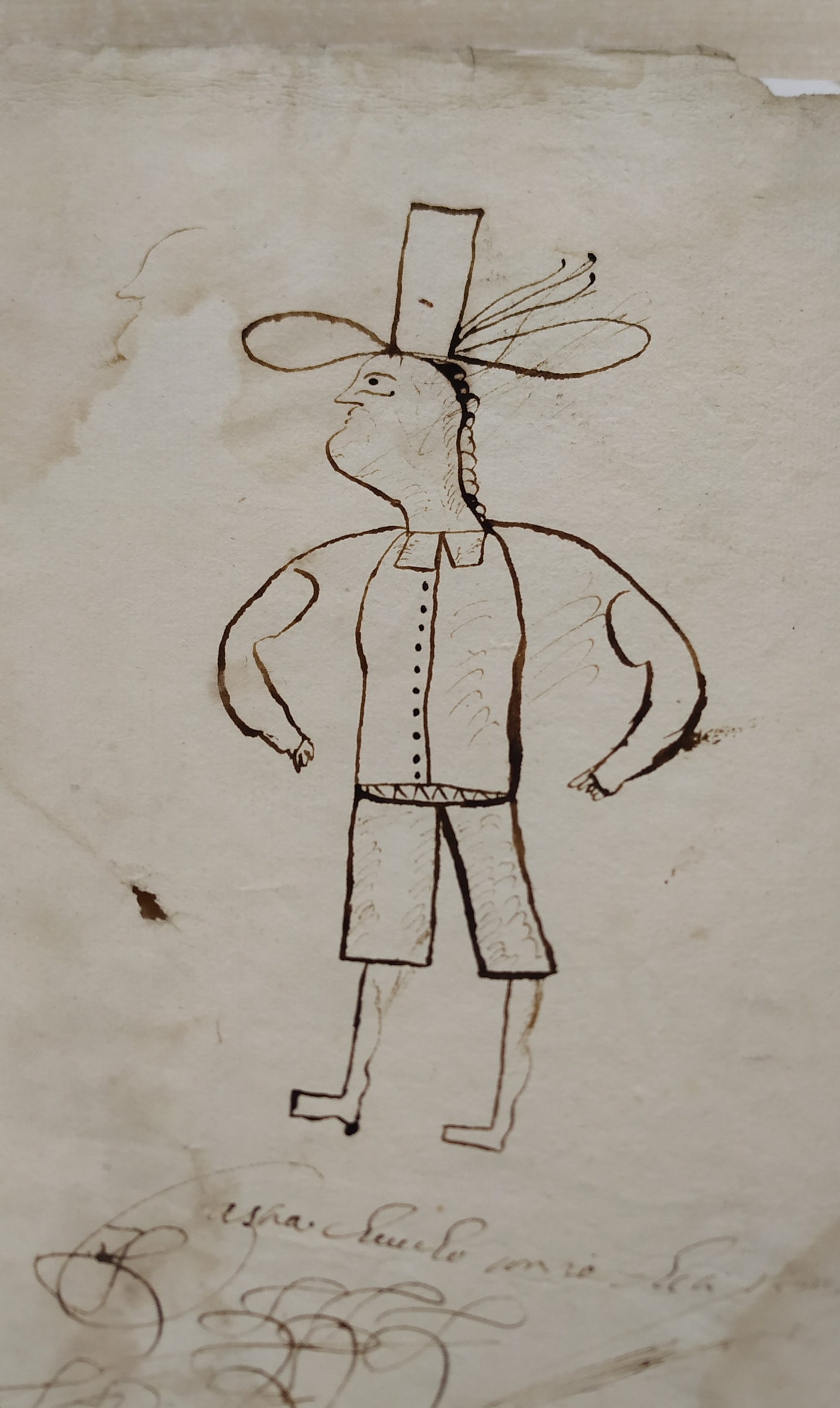

10 |Caricatura, disegno di notaio, 1586, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3315, su concessione del Ministero della Cultura.

11 | Marca commerciale ZC, Ferrara (?), anni ’60 del XVI secolo, xilografia, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3274, su concessione del Ministero della Cultura.

12 |Marca commerciale ZC, Ferrara (?), metà XVI secolo, xilografia, con interventi del notaio Giovanni Antonio Modesti, 1569, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 1859, su concessione del Ministero della Cultura.

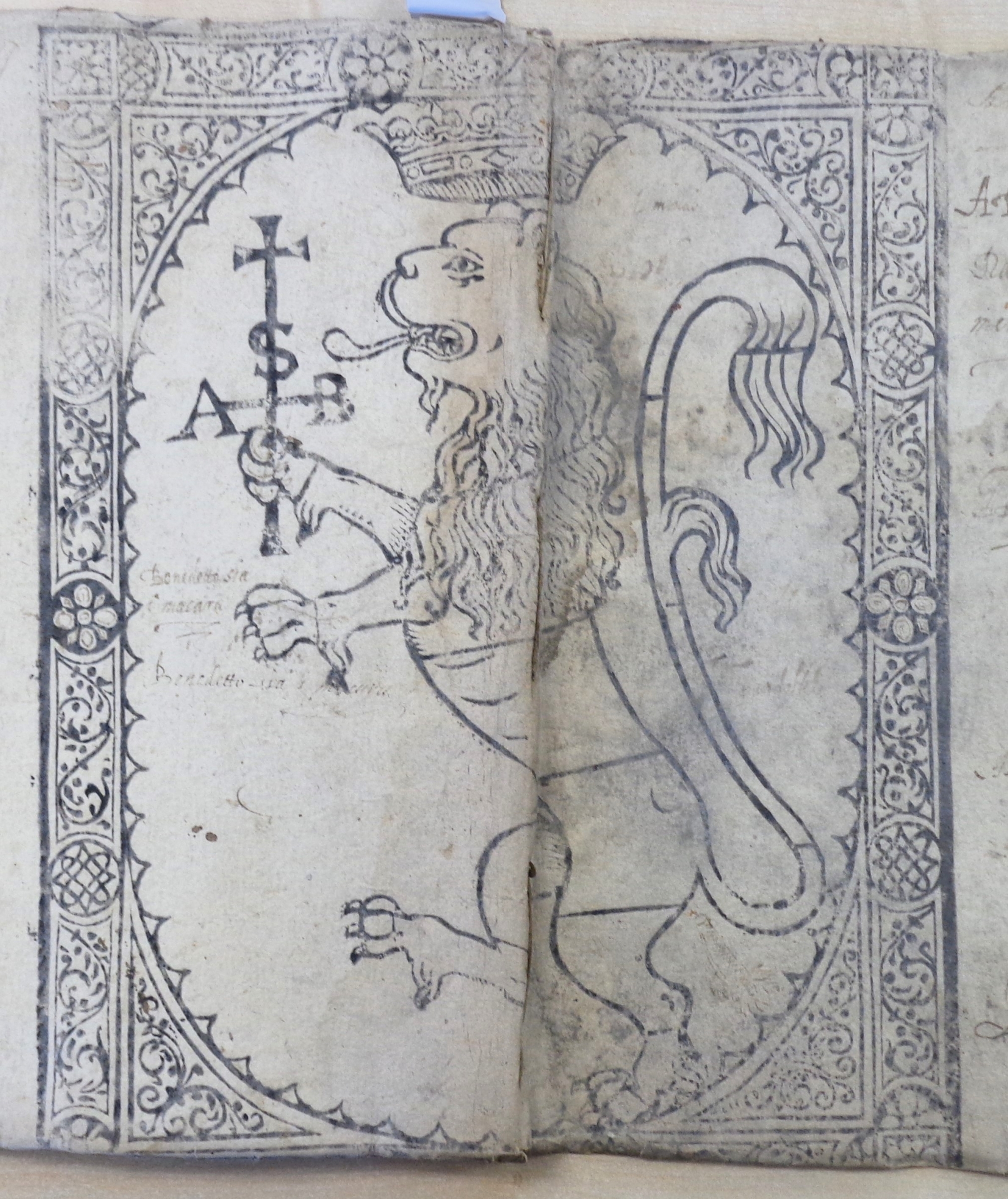

13 |Marca commerciale anonima ASB, Verona (?), anni ’30 del XVI secolo, xilografia, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3270, su concessione del Ministero della Cultura.

14 | Marca commerciale anonima ASB, Verona (?), anni ’30 del XVI secolo, xilografia, particolare del disegno del notaio Girolamo Crespoli, 1566, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3270, su concessione del Ministero della Cultura.

15 |Marca commerciale anonima AV, Ferrara, anni ’50 del XVI secolo, xilografia, con interventi del notaio Domenico Viandoli, 1581, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3076, su concessione del Ministero della Cultura.

16 |Stemma Boncompagni e disegno satirico, disegni del notaio Domenico Viandoli, 1581, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3076, su concessione del Ministero della Cultura.

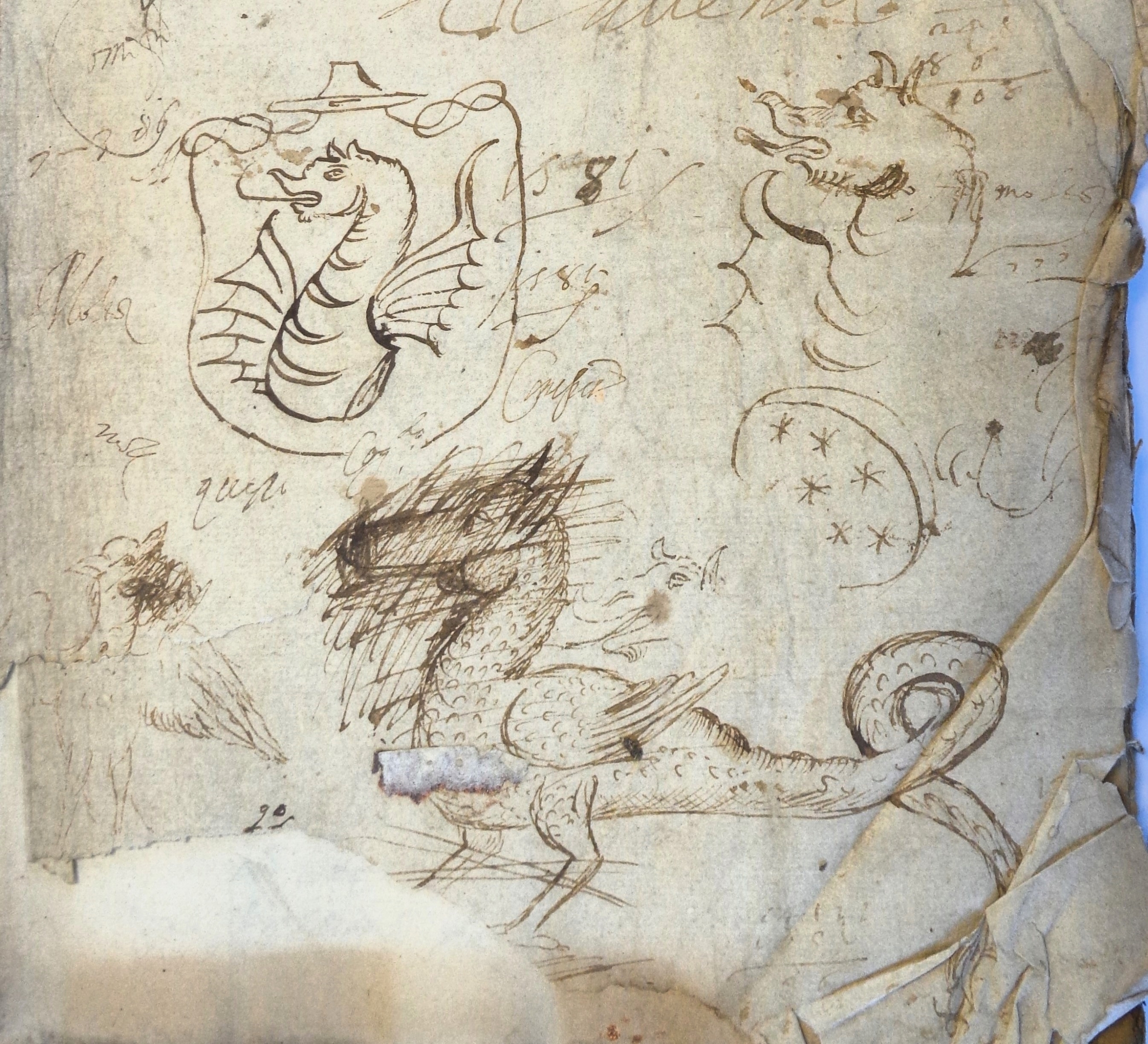

17 |“Cocodrilo marino”, disegno satirico del notaio Francesco Artenghi, 1582, Ravenna, Archivio di Stato, reg. 3481, su concessione del Ministero della Cultura.

Dopo anni di sforzi, nel 1929 si compiva, finalmente, il riordino e il trasferimento dell’archivio dei Tribunali Civili di Ravenna, oltre tre secoli di carte e documenti dal Quattro al Settecento, ritrovati dopo secoli di abbandono nelle soffitte del palazzo che ospitava il tribunale ravennate. L’archivista Ottorino Montenovesi, responsabile del recupero, dedicava in quello stesso anno una fugace segnalazione sul Bollettino del Comune di Ravenna alla riscoperta – o meglio, secondo le sue stesse parole, al vero e proprio salvataggio – dell’archivio (Montenovesi [1929] 2006, per il fondo si vedano Mantani 2006; Casadio 2006), dove la curiosità dell’archivista non risulta attratta tanto dalle carte, quanto dagli uomini dietro le stesse. Per Montenovesi, in questo caso, il binomio tra uomini e carte equivale, in sostanza, a quello tra forma e contenuto. Un dualismo in cui sono gli uomini la principale materia di interesse, ben oltre le piccole vicende quotidiane di un ufficio di provincia:

Trattandosi di un archivio che si riferisce soltanto a materia civile, non si può attendere certo di apprendervi fatti di eccezionale importanza: si può affermare tuttavia, senza esagerare, che attraverso le pagine dei suoi volumi, laceri e sbiaditi, sia passata, per così dire, nel lungo corso de secoli, la vita di Ravenna e delle città vicine, di modo che essi ne sono lo specchio più fedele e più interessante (Montenovesi [1929] 2006, 322).

Ma quel che riscatta le altrimenti aride carte è soprattutto la loro forma – la loro materialità, fatta di consistenza fisica – e ciò che questa forma porta con sé. Nella fattispecie, Montenovesi era incuriosito dalle fodere o copertine dei fascicoli, spesso fabbricate con materiali di risulta: quel che all’epoca era poco più che scarto, secoli dopo risulterà decisamente prezioso. Si tratta di pergamene con atti privati, fogli di codici, corali, talvolta miniati, frammenti di testi, “persino in ebraico” (per questi ultimi si vedano Perani 1989; Perani 1991; Perani 2008). Oltre a questi, come coperte per gli atti ravennati Montenovesi trova anche delle xilografie, che descrive sommariamente nei loro aspetti più curiosi:

Per siffatte fodere, e per fascicoli di documenti del secolo XVI, si utilizzarono pure xilografie, di provenienza e di soggetto svariatissimi. Così ve ne sono di fiamminghe (Lilla), di olandesi, di italiane, e di tedesche, con motivi ornamentali, allegorie, paesaggi, figure di santi, di imperatori tedeschi, di virtù, di animali, ecc. Alcune portano le diciture di notai (ad es.: Zovan Iacomo di Benincasa notario). Caratteristiche fra tutte quelle di un bottegaio ferrarese, il quale gestiva un negozio all’insegna della gatta. E i fogli di carta, di cui certo doveva servirsi anche per la réclame dei suoi prodotti, recano di solito la xilografia della gatta col topo in bocca, e cartellini con le seguenti diciture:

– Berete ferarese, tinte de guado, fate de bona facion: chi le portarà se ne contentare.

– Berete fine areti da me, de bona facione e color, fato con grande ragione, da star in li altri semper al palagon.

Tempora non mutantur, et nos non mutamur in illis; o meglio, ci mutiamo soltanto nelle forme, la sostanza della nostra psicologia rimane sempre la stessa (Montenovesi [1929] 2006, 322).

Se le parole di Montenovesi restituiscono già un’efficace impressione delle peculiarità del fondo, il riordinatore non ha però ancora finito l’elenco delle curiosità reperibili tra quelle carte. I notai, infatti, nel corso del loro lungo – ed evidentemente noioso – lavoro, si lasciano volentieri andare a qualche momento di svago scrittorio tra le pagine dei codici, che Montenovesi riporta in una piccola antologia di poesie, massime, stornelli, accenni ad avvenimenti significativi di “questi scrivanelli che lamentano il mestiere noioso e, per parodia, terminano con le frasi abbreviate con cui di solito si intercalavano e si chiudevano gli atti” (Montenovesi [1929] 2006, 322-324):

In tal modo, il volume destinato ad accogliere le più prosaiche, e, a volte, più aride notizie delle contese dei cittadini davanti ai tribunali, diviene quasi l’amico fedele del notaio, del cancelliere, dell’amanuense che con esso aprono il cuore e si confidano, trasformandolo in utile documento per far meglio conoscere a noi tempi, uomini e cose (Montenovesi [1929] 2006, 324).

Tempi, uomini e cose che, come informa Montenovesi, non cambiano. Forse è proprio per questo che lui stesso si comporta – anche in virtù del periodico in cui sta scrivendo, certo non una pubblicazione scientifica per storici o affini – nel medesimo modo dei “suoi” notai: indorando la pillola di un noioso compito – il riordino di un archivio dal contenuto non così brillante – attraverso i momenti di svago di secoli prima, riproposti tal quali ai lettori del bollettino del comune, certo che anche loro – come i loro antenati di quattrocento anni prima – avrebbero sorriso a massime come “Tu che legerai, un gran minchion sarai” (Montenovesi [1929] 2006, 323). Montenovesi – che è storico e archivista, non uno storico dell’arte – tratta allo stesso modo le coperte dei documenti, soprattutto quelle xilografiche: in esse nota e cerca la continuità con il presente – riportandola al suo pubblico generalista – giustificando quasi, e spiegando così il senso del suo lavoro di archivista. Una continuità capace, a distanza di quasi un secolo dalle sue parole, di rivelarsi ancora incredibilmente viva.

Il riuso di quelle “fodere” xilografiche che tanto affascinarono Montenovesi è un fenomeno che attraversa oltre cinquant’anni di storia, archivistica e non, della Legazione ravennate. Nella seconda metà del Cinquecento, Ravenna è una città sostanzialmente pacificata, seppur uscita a pezzi da un periodo di lunghe turbolenze e dissidi interni (Gambi 1994). Governa questa provincia agricola, irrequieta ma sostanzialmente al di fuori dei grandi avvenimenti politici, un fitto apparato burocratico, cui si deve la creazione di quei fogli riscoperti a distanza di secoli da Montenovesi (Casanova 1994; Melandri 1973, 35-61). Tribunali civili, come li definiva l’archivista, amministrati in parte dalla Legazione, ma anche da magistrature che rispecchiano l’eredità di più antichi regimi, come il Governatore e il Pretore o Podestà, dediti all’amministrazione della giustizia più strettamente cittadina (Melandri 1973, 40-41). Come in ogni sezione tribunalizia, anche in quella relativa a queste cariche un collegio di quattro notai restava in carica per un quadrimestre registrando quotidianamente, in latino, l’iter dei singoli processi: questi costituiscono gli “atti civili”, o “acta civilium”, tra cui si trovano la gran parte dei registri che reimpiegano fogli xilografici (Casadio 2006, 330-333). Si tratta, nello specifico, dei libri d’atti relativi alla Cancelleria civile e al Giudice di appello: ogni giorno, il notaio di turno annotava il più o meno noioso iter burocratico delle cause locali, verbalizzando quanto gli accadeva davanti. Con una formula standard si introducevano gli attori del processo, il procuratore e gli atti presentati, ed eventuali decisioni del giudice che si traducevano, per lo più, non tanto in sentenze quanto in disposizioni di ulteriori indagini (Casadio 2006, 332-333. Tutti i riferimenti in seguito ai numeri di registri con coperte xilografiche fanno riferimento ad Archivio di Stato di Ravenna (ASRA), Curia generale civile della Legazione di Romagna, Pretore e Governatore di Ravenna, Libri di atti civili). La vita del notaio – almeno per quel quadrimestre – scorreva accanto a quella del suo registro, in un impegno che doveva caratterizzarsi, oltre che per la ripetitività del lavoro e delle sue formule, anche per non pochi momenti di lunghe attese. Ecco quella noia che spiega il curioso rapporto dei notai ravennati con i loro registri, fatto di confessioni e annotazioni, burle e lazzi riportati con attenta curiosità da Montenovesi, che si riflette anche nel rapporto dei notai con le copertine e, soprattutto, le loro immagini xilografiche.

Per gran parte del suo tempo il notaio aveva davanti agli occhi quelle immagini, che dunque gli dovevano risultare – giorno dopo giorno – estremamente familiari. Non solo in virtù delle lunghe ore passate insieme nei pubblici uffici, ma anche perché avrebbe potuto trovarsi davanti quelle stesse carte nei giorni di fiera e di mercato sulla pubblica piazza. Si tratta infatti di immagini che potrebbero definirsi quasi ‘pubblicitarie’, legate in gran parte all’attività di tintori, mercanti di berrette, ma anche profumieri, che facevano imprimere un’immagine rappresentativa – la loro insegna e/o il loro marchio, quello che oggi definiremmo un logo – unita al nome, o alle iniziali, o persino – come segnala stupito Montenovesi – uno slogan. Immagini effimere, destinate a un veloce consumo – probabilmente come imballi – e a una altrettanto veloce distruzione, se il caso – o l’economia circolare, diremmo oggi – non le avesse portate nelle mani di cartolai che, intuito un nuovo potenziale per quei fogli di grossa grammatura, ne faranno le coperte per i registri destinati alle magistrature locali (su queste immagini chi scrive ha condotto una ricerca in occasione della propria tesi di dottorato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, sotto la tutela di Giovanni Maria Fara e Monica Centanni, di prossima pubblicazione. Una prima analisi del fondo ravennate è offerta da Donati 2006, si veda inoltre Gigante 2021, 96-103).

Ma oltre all’affinità “negli occhi”, fatta di una continuata prossimità visiva, il notaio non avrebbe mancato di cogliere ulteriori segni di vicinanza tra sé e i mercanti, o meglio tra i suoi strumenti e i loro. È l’identificazione, sancita per legge, tra un individuo e un simbolo, fosse anche un’immagine. Il mercante esiste professionalmente, e certifica la qualità delle sue merci, attraverso il suo marchio (sulla disciplina del marchio nel Rinascimento, Franceschelli 1971, 26-58), così come il notaio esiste e certifica la validità dei suoi atti attraverso il tabellionato, quel disegno più o meno complesso e corredato dalle sue iniziali, che in calce a un documento ne attesta l’autenticità. La responsabilità di entrambi è intrecciata al loro simbolo, che di conseguenza dovrebbe essere unico e irripetibile. Dovrebbe, in realtà, perché la prassi, almeno per quanto riguarda le botteghe artigiane e mercantili, racconta una pratica quotidiana di appropriazioni, quando non di veri e propri plagi: mercanti che sfruttano la fama di “segni” altrui, come le celebri marche degli editori veneziani (per un caso ferrarese, Gigante 2021, 99; per analoghi casi a Cremona, Almansi Sabbioneta 2003, 39), o mercanti che, nonostante le regole corporative lo vietino esplicitamente, registrano insegne sostanzialmente identiche (Almansi Sabbioneta 2003, 34-35).

Per quanto l’istituzione del marchio appaia estremamente simile alla sua versione contemporanea (per cui si veda Falcinelli 2014, 107-133), occorre sottolineare come, a differenza di oggi, esso non garantisca – o non certifichi – un diritto, o una sorta di copyright, sulla proprietà intellettuale della merce, per cui negli stessi anni va maturando un diverso istituto, quello del privilegio (per cui si vedano Witcombe 2004, e i testi riportati in Minuzzi 2016): un aspetto che pure si sviluppa principalmente in un ambiente, quello dell’editoria, che del marchio – editoriale, in questo caso – faceva largo uso. Il marchio – analogamente al tabellione notarile – rappresenta piuttosto un’assunzione di responsabilità, corporativa e individuale, che determina, di necessità, una sorta di copyright sul marchio stesso, che deve – o meglio dovrebbe – essere unico, personale – o societario – e univoco.

Esiste però, di fatto, uno strano valzer tra teoria e pratica, cui non è estranea la continuità tra uomo, marchio, e insegna, fondata a sua volta sulla continuità di ulteriori prassi che negli stessi anni erano linguaggio corrente, dall’araldica – dove un simbolo, in questo caso lo stemma, identifica una famiglia – all’impresa, intesa non in senso di società o azienda mercantile ma di forma di comunicazione: l’associazione di un motto e un’immagine che nel Rinascimento rappresentano, attraverso gli ideali e gli intenti, la persona che quell’impresa adottava (Centanni 2020; Bregoli Russo 1990; Innocenti 1981). Un linguaggio velocemente fatto proprio e piegato alle logiche di ‘marketing’ da mercanti tanto intraprendenti quanto poco rispettosi verso una forma di comunicazione riservata, nella mentalità di chi la creava e l’adottava, esclusivamente a un’élite di uomini di alto spirito (Gigante 2021, 97-100). D’altronde, già c’era chi agiva da apripista, in questo senso: quella stessa branca di commercianti che maneggiavano e diffondevano la cultura – ivi compresa quella dell’impresa – attraverso la stampa: librai ed editori, tra i primi a comprendere e adottare formule ibride di immagini, motti e simboli in funzione della rappresentazione del proprio lavoro nelle loro marche editoriali (per un caso specifico, Gabriele 2019; più in generale si vedano Tuzzi 2024, Zappella 1986, per il rapporto con le proprie insegne di bottega, Moro 1989).

Persona, immagine e simbolo si mescolano inesorabilmente dunque in quegli anni, in tempi in cui il nobile poteva identificarsi nella propria impresa – rigorosamente personale – così come il mercante, o la sua merce, nella sua insegna; dove le responsabilità di un notaio o di un artigiano si riflettevano nel loro simbolo. Era forse inevitabile finire con il passare, più o meno consciamente, da lato all’altro di barriere tanto labili quanto evanescenti, tanto più se il mercante aspirava alla nobiltà dell’uomo d’arme o di lettere che viveva nell’impresa, o se il notaio proveniva da quegli stessi ranghi familiari che – pur senza raggiungere lo status delle casate più grandi e ricche – si identificavano attraverso stemmi e parlavano, o si esprimevano, per imprese, dopo aver acquisito attraverso anni di studi legali un prestigio ambìto tanto sul piano personale quanto, soprattutto, su quello familiare (Melandri 1973, 45-54. Sul notariato locale, si veda De Lorenzi 1961-1962, soprattutto il vol. I). Al punto che può persino darsi che il notaio sia anche un letterato, partecipe degli stessi spazi culturali dove fioriscono le imprese (in tutti i sensi) e gli ideali cavallereschi, come quel Giovan Battista Pescatore notaio ravennate e autore di un fortunato sequel dell’Orlando Furioso, onorato di un gran successo di pubblico e stampe (Calore 1980, 89-93).

Non è un probabilmente un caso se la stessa prossimità lessicale si ritrova, giuridicamente, ancora oggi: al di là della comune radice del termine ‘impresa’ (dalla medesima radice di intraprendere, che sia un’attività commerciale o l’obiettivo da affrontare per un nobile cinquecentesco, sia esso impresa d’amore o guerresca), tra i ‘segni distintivi’ di un marchio rientrano:

I soggetti […] che operano (nomi commerciali o ditte, ragioni o denominazioni sociali, denominazioni o titoli di enti o associazioni usati per disteso, o abbreviati in sigle; o sintetizzati in emblemi); il luogo dove tali soggetti svolgono la loro attività (insegne); i prodotti o i servizi che essi fabbricano, o rendono, commerciano, offrono, distribuiscono (marchi); i motti e le imprese o divise (slogans) con cui quell’attività, quei prodotti o quei servizi, o il luogo dove sono prodotti o resi, sono compendiosamente indicati; […] (Franceschelli 1971, 4-5).

Emblemi, insegne, marchi, motti, imprese, divise: quasi che la giurisprudenza moderna abbia fatto propria quell’ambiguità che nel Rinascimento aleggiava tra chi, con il medesimo lessico, costruiva la propria immagine pubblica o vendeva berrette sui banchi di una fiera.

Non stupirà, allora, il tentativo della critica contemporanea di legare la scelta di reimpiegare le xilografie commerciali, così ricche di riferimenti trasversali ai mondi dell’impresa, dell’araldica, dell’emblematica, a una precisa scelta estetica da parte del notariato ravennate:

Accadde verosimilmente che le xilografie fresche di torchio furono spedite da Ferrara […] per venire utilizzate come fogli di guardia e di rinforzo in 186 volumi del dell’Archivio dei Tribunali civili di Ravenna. Il fatto che furono i notai ravennati a venire in possesso delle stampe, probabilmente comprandole sulla piazza cittadina, e a utilizzarle per i loro faldoni, appare […] la palese dimostrazione che l’ambiente notarile era straordinariamente aperto e ricettivo al mondo dell’immagine xilografica per ragioni che ancora non sono chiare, ma che meritano un attento approfondimento (Donati 2006, 354).

Se è vero – come verrà discusso in seguito – che i notai ravennati si dimostrano tutt’altro che insensibili all’apparato figurativo di questi fogli, interagendo nei modi più vari con essi, è impossibile che questi ultimi arrivassero sulla piazza ravennate illibati e freschi di torchio. Lo sostengono non solo i fogli stessi, dove non è raro riscontrare tracce del precedente uso mercantile, ma anche i registri: il loro ampio numero rende possibile assistere a una casistica di reimpiego dei fogli che vede nella ‘valorizzazione’ delle illustrazioni una percentuale decisamente limitata. Reimpiegando i fogli nei registri, le impressioni finiscono con il trovarsi ora sul piatto anteriore, ora su quello posteriore, ora in mezzo, tagliate a metà dal dorso. O ancora, l’immagine può essere così vicina al bordo del foglio da trovarsi coinvolta nelle pieghe dei bordi. L’idea di un senso estetico nel riutilizzo, addirittura, è del tutto negata dai molti fogli in cui l’immagine, pur presente, non è visibile perché il foglio è stato legato con l’immagine all’interno, coperta dalla cucitura dei fogli e dei bordi. Va da sé che, se il movente del riutilizzo fosse stato nelle immagini xilografiche, queste ultime non sarebbero state nascoste alla vista, laddove sarebbe bastato semplicemente impiegarle al contrario. Appare del tutto da escludere, quindi, che i notai abbiano deliberatamente acquistato i fogli per valorizzarne in qualche modo le immagini, recuperandole per i loro fascicoli. La loro sopravvivenza è del tutto fortuita: queste xilografie sono giunte fino a noi soltanto perché i fogli su cui erano impresse finirono nelle mani di qualcuno che, del tutto disinteressato alle immagini, vide in essi del materiale adatto – e probabilmente economico – per realizzare dei registri cartacei, resistenti e adatti alle esigenze dei notai ravennati. Se dunque un rapporto tra fogli e notai vi fu – ed effettivamente, si vedrà, vi fu –, non avvenne a partire dai fogli impressi, quanto dalla loro presenza sulle coperte. Sarà il contatto tra il notariato locale e le immagini a scatenare un sottile cortocircuito tra due mondi, diversi ma sostanzialmente affini, capace di mostrare, ancora una volta, quanto la nostra contemporaneità sia meno sorprendente di quel che si possa immaginare.

Tempora non mutantur, et nos non mutamur in illis. Le parole che Montenovesi riservava alle xilografie commerciali e alle loro tecniche pubblicitarie risultano valide anche per un altro aspetto piuttosto curioso e abbondantemente testimoniato dal fondo archivistico ravennate. Le evidenti, lunghe pause che dovevano comporre le giornate dei notai nei tribunali ravennati non hanno lasciato traccia soltanto sotto forma di appunti, scritte, frasi e poesie. La noia si è espressa anche attraverso scarabocchi e disegni che, spesso, coinvolgono anche le immagini sulle coperte dei registri. Sono pratiche talvolta automatiche: riempire di colore gli spazi tra le lettere, tracciare simboli più o meno geometrici, gesti che fanno parte della quotidianità, ancora oggi, di chiunque sperimenti il tedio di una giornata lavorativa (si veda, proposito, Gombrich 1993). Ieri come ora, il risultato sconfina nell’accanimento contro le superfici bianche, ciascuno secondo la propria sensibilità, la propria educazione, i propri istinti. L’interazione tra i notai e le stampe che rivestono i loro registri va però anche oltre il puro dato di costume, riservando anche preziosi spunti per la comprensione, la ricezione e il contesto di queste particolari immagini. Laddove il registro, secondo Montenovesi, diventa “quasi l’amico fedele del notaio”, rivelandosi un “utile documento per far meglio conoscere a noi tempi, uomini e cose” (Montenovesi [1929] 2006, 324), anche la sua legatura ha un ruolo, quello di un territorio di confine tra la consapevolezza del tramandare un qualcosa di sé e l’automatismo dettato dalla necessità di far passare, in un modo o nell’altro, il tempo. Così, non può che essere la legatura – spazio di contatto tra notai e immagini – il campo in cui possono rivelarsi le ragioni di quel rapporto tra notariato e xilografia intuito da Donati (Donati 2006, 354): esclusa la possibilità che i notai ravennati avessero scelto e voluto in prima persona quelle carte, è probabilmente nella citata prossimità tra linguaggi che si annidano le ragioni della loro curiosità verso quelle stampe, fondata – si vedrà – su una notevole comprensione dei meccanismi comunicativi alla base delle immagini commerciali. Partecipano, in sostanza, dello stesso universo semiotico, ne comprendono le strategie, al punto da relazionarvisi fino a farle proprie.

Il vasto corpus dei registri ravennati offre un’interessante casistica dei possibili modi di vivere l’immagine, dal confronto all’emulazione, dalla creatività all’appropriazione.

Quest’ultimo aspetto è forse il più interessante: quando i notai si “impadroniscono” di marchi e insegne proprie dei mercanti, modificandole apponendovi il loro nome. Il caso più evidente, segnalato anche da Donati, è quello di Gian Giacomo Benincasa, o Zovan Iacomo Benincasa secondo la dizione cinquecentesca. Il notaio ravennate si trova a lavorare su un registro nella cui coperta compare l’insegna del tintore ferrarese Giovan Giacomo Gombi (Registro non numerato, anno 1570. Donati 2006, 359, cita questo esemplare, pur non riportandone gli estremi). Questa – che conosciamo nella sua forma originaria attraverso un secondo esemplare (Registro 2155, anno 1569, citato da Donati 2006, 359) – si compone del marchio vero e proprio, le tre iniziali Z I G in uno scudo cuoriforme sovrastato da una doppia croce, accompagnato da tre stelle a otto punte e da un cartiglio che reca il nome per esteso – nella dizione Zovan Iacomo Di Gonbi in Ferrara – il tutto circondato da un’elegante cornice quadrata decorata da motivi vegetali stilizzati, quasi dei nodi astratti [Fig. 1]. Forse solleticato dalla vicinanza del proprio nome proprio a quello del tintore, il notaio Benincasa raschia accuratamente dalla stampa le lettere che differiscono e trasforma la scritta, cercando di imitarne i caratteri, in “Zovan Giacomo di Benincasa Notario” [Fig. 2]. Lo stesso trattamento è riservato al marchio, dove la G di Gombi diviene la B di Benincasa. Il presupposto alla base della sua appropriazione è, come lascia intendere anche Donati, la somiglianza che esiste tra il marchio del tintore – ma, più in generale, tra un marchio commerciale – e un tabellionato notarile [Fig. 3]: entrambi sono dispositivi che identificano la persona, laddove invece l’impresa – che pure, secondo le proprie norme di impiego, sarebbe strettamente personale – nel mondo commerciale sembra più legata alla bottega, di cui spesso raffigura l’insegna.

Il cortocircuito che deriva dall’appropriazione e dallo scambio di un segno personale non sembra creare grossi problemi, cambiando il contesto di fruizione: il registro notarile vive ed esiste all’interno di un archivio amministrativo, dove nessuno, con ogni probabilità, avrebbe scambiato un tabellionato notarile per un marchio di fabbrica. Ogni luogo ha il suo codice e le sue convenzioni, che non si mescolano e, dunque, non danno luogo a possibili equivoci. Che, casomai, si cercano – volutamente? – negli stessi ambiti: la sovrapposizione, quando non addirittura il deliberato furto di simboli tra artigiani e mercanti, anche all’interno dello stesso comparto commerciale, non era una pratica rara (Almansi Sabbioneta 2003, 34-35).

Che quella di Benincasa non fosse un’azione eccezionale lo dimostra l’analogo gesto compiuto, una decina di anni dopo, da Francesco Artenghi, un altro notaio in forza alla cancelleria ravennate nell’anno 1581. A farne le spese è, stavolta, la xilografia di un anonimo tintore di guado di cui si conoscono solo le iniziali AV, operante all’insegna del gatto col topo – a proposito di appropriazioni, un’insegna ‘rubata’ a un ben noto editore librario, il veneziano Sessa – (Registro 3285, anno 1581: Donati 2006, 359; Gigante 2021, 99) [Fig. 4]. Artenghi è decisamente più sobrio del suo collega Benincasa, limitandosi a ripassare a penna il segno del mercante con le lettere AV sovrastate dalla doppia croce – la xilografia è piuttosto sbiadita, e tale probabilmente si presentava anche nel 1581 – aggiungendo ai lati dell’asta della croce le proprie cifre FA [Fig. 5]. Il notaio gioca consapevolmente con la vicinanza al proprio tabellionato, che disegna in apertura del registro: una colonna sovrastata da tre monti su cui svetta una croce [Fig. 6]. Anche Benincasa esibiva il suo tabellionato sulla prima pagina del proprio volume. Entrambi, forse, avrebbero potuto agire sul simbolo mercantile rendendolo più simile al proprio tabellionato professionale. Ma dove inizia il serio lavoro notarile, il gioco si interrompe: il registro vero e proprio, nel suo contenuto, è un documento ufficiale, e solo la copertina rimane uno spazio ibrido di appropriazione che, alla fine, risulta più personale che professionale.

Un altro modo di rapportarsi alla xilografia, da parte del notariato ravennate, si potrebbe definire per emulazione estetica. I notai non sono artisti, ma alcuni di essi sembrano essere così ammirati dalle raffigurazioni che si trovano davanti da tentare di copiare i soggetti incisi. Ci prova, ad esempio, Giuliano Monaldini, nel 1587, con il ritratto di Massimiliano d’Asburgo (Registro 2251, anno 1587, immagine oggi staccata e conservata a parte dopo il restauro del 2005: Donati 2006, 366-367) [Figg. 7-8]. Altre volte, invece, si lanciano in composizioni autonome, con risultati per lo più discutibili: un curioso ritratto a figura intera è disegnato dal notaio Girolamo Crespoli in un registro del 1569, memore – molto alla lontana – della contemporanea ritrattistica della locale bottega dei Longhi (Registro 1873, anno 1569; per la ritrattistica longhiana, Viroli 1982, Viroli 2000, 45-46, 55-57, 78, 80-81) [Fig. 9]; mentre una simpatica caricatura è schizzata in un registro del 1586 (Registro 3315, anno 1586) [Fig. 10].

Quel che però sembra attrarre di più l’interesse dei notai ravennati è il proibito, ossia l’approccio alle immagini xilografiche dal punto di vista di un erotismo quasi infantile. Il fenomeno più ricorrente, infatti – che sembra esercitare un estremo fascino per la categoria notarile ravennate – è l’aggiunta di attributi sessuali alle raffigurazioni incise.

Nulla di nuovo, in relazione alla noia: letteratura, psicologia e filosofia concordano nel classificare la trasgressione – anche sessuale – tra le difese contro il tedio, sia esso una condizione transitoria – professionale, in questo caso – o esistenziale (Gombrich 1993, 17; Toohey 2011, 75-81, in particolare 76-79, quest’ultimo valida introduzione a un’analisi della psicologia della noia sotto una prospettiva multidisciplinare, tra storia, letteratura e arti). Anche in questo caso, nelle carte ravennati la casistica è varia. Ci si può limitare, ad esempio, ad aggiungere il sesso a figure che ne sarebbero altrimenti sprovviste. La vittima xilografica preferita di tale pratica è l’insegna di un anonimo rappresentato dalle iniziali Z C e da uno scudo raffigurante la testa di un leone intorno alle cui fauci ronzano delle api (Donati 2006, p. 363) [Fig. 11]. A reggere lo scudo sono impegnati due putti alati: tutt’altro che d’accordo con la vulgata che vede gli angeli privi di sesso, i notai non si fanno scrupoli a dotarli, più volte, di attributi (Registri 1859 e 1860, anno 1569; registro 2965, anno 1570). A volte a subire tale trattamento è uno soltanto dei putti, altre tutti e due. Lo stesso gesto è imputabile a mani differenti: il primo ‘colpevole’, in ordine cronologico, sarebbe il notaio Giovanni Antonio Modesti, che lascia scritte anche diverse massime a tema amoroso, e non si limita soltanto ad aggiungere attributi, ma trasforma persino il putto di destra in una sorta di fauno (Registro 1859, anno 1569)[Fig. 12]. Lo segue il notaio Domenico Viandoli, più discreto nelle sue azioni, autore probabilmente anche di un disegno raffigurante un busto di vecchia, di qualità discreta (Registro 1860, anno 1569); mentre l’anno successivo opererà sui putti in maniera analoga Girolamo Crespoli, già visto “artisticamente” attivo nei registri ravennati (Registro 2965, anno 1570). Benché Donati veda nel gesto una sorta di derisione amichevole dei noti bassorilievi antichi raffiguranti i Troni, conservati nella basilica di San Vitale e celeberrimi nel Rinascimento, in particolare il Trono di Nettuno, inciso anche dal ravennate Marco Dente (Donati 2006, 363); questa spiegazione dell’accanimento verso i due putti non rende ragione della singolare passione “proibita” dei notai. Girolamo Crespoli, in particolare, è un poligrafo instancabile: in un registro del 1566 lo si ritrovava già all’opera, disegnando un grosso fallo che si avvicina minacciosamente al posteriore dell’ignaro leone rampante coronato che regge il simbolo di un anonimo mercante, dalle iniziali ASB sovrastate da una croce (Registro 3270, anno 1566. L’inchiostro del disegno è quasi svanito, e il dettaglio non viene rilevato in Donati 2006, 362, altre volte attento a episodi simili) [Figg. 13-14].

Si tratta, fin qui, di comportamenti relativamente comuni, propri di quel territorio liminare che è il margine della pagina, luogo di proliferazione di drôlerie e di sfogo per la fantasia dell’amanuense. Né risulta un caso isolato, in questa zona d’ombra, la tematica erotica frequentata dai notai ravennati (si veda ad esempio Guerzoni 2010). Tornando alla questione di partenza, è possibile trarre da queste prassi un dato sulla presunta ricettività del ceto notarile ravennate all’immagine a stampa o, più nello specifico, a questo tipo di immagini? Per quanto riguarda il reimpiego di materiale a stampa, il fondo dell’Archivio di Stato di Ravenna è costituito in gran parte da fogli di tipo commerciale: è difficile dunque trarne le basi, come vorrebbe Donati, per un discorso più generale sul rapporto tra notai e stampe. Quel che invece si può affermare con relativa certezza è come il notariato ravennate partecipasse della stessa cultura che stava alla base di quelle xilografie commerciali che finì, casualmente, per incrociare. Il loro mondo era pregno di emblemi e imprese: con i capisaldi della Bologna di Achille Bocchi, e della Ferrara estense – luoghi in cui molti notai studiavano e si laureavano – tutta l’Emilia condivideva un comune sostrato nel pensare per immagini (Colonna 1994). Ma anche nella loro Ravenna, che pure non vantava certo la vivacità culturale delle capitali artistiche vicine, ci si esprimeva secondo gli stessi codici, come è ben documentato proprio negli anni in cui il locale notariato scriveva, si annoiava e scarabocchiava su quelle xilografie di recupero (Tumidei 2006, 115-118; Simoni 2014, 156-158).

Tra l’erudizione di un’impresa e uno scarabocchio osceno passa, ovviamente, una distanza abissale. In almeno un curioso caso, tuttavia, i notai mostrano una significativa consapevolezza nella costruzione delle immagini, non disgiunta da una certa dose di humour. L’interazione con l’immagine xilografica sembra portare, in parallelo, alla creazione di un’iconografia nuova, fatta apposta per veicolare le idee del suo artefice: una sua – benché modesta – diffusione ne certifica il successo. Tutto comincia, ancora una volta, dall’aggiunta di un membro a una figura xilografica, nella fattispecie uno dei tanti esemplari del gatto – o meglio, la gatta, contrariamente a quanto intende il notaio che vi interviene – con il topo in bocca dell’anonimo tintore AV, un soggetto già visto in relazione agli “interventi” notarili [Fig. 15]. Questo avviene in un registro del 1581, in uso nel periodo da maggio ad agosto (Registro 3076, anno 1581). Sono passati appena sei mesi dall’entrata trionfale in città del cardinale Alessandro Sforza, nuovo Legato pontificio, nota attraverso le cronache contemporanee come uno dei momenti più significativi per lo sfoggio di cultura emblematica che vi sarà impiegato (Spreti 1580, si veda a riguardo Tumidei 2006, 115-118). Oltre al consueto gesto, tra il provocatorio e l’apotropaico, il notaio Domenico Viandoli si lancia in una serie di disegni sulla coperta anteriore del registro. Il più curioso e significativo di questi è una figura ibrida, una specie di grillo composito, fatto di un corpo di drago, coda da serpente, zampe e ali di uccello [Fig. 16]. Ma è la testa di questa sorta di viverna a essere piuttosto sorprendente, avendo né più né meno che forma di un grosso apparato genitale maschile, dotato di occhi e orecchie a punta. Non è ben chiaro se sia stato lo stesso notaio, forse preoccupato per la sua stessa audacia – meno probabilmente per un accesso di pudore – o un’altra mano a censurare tanto il muso del curioso animaletto quanto l’attributo aggiunto alla xilografia, lasciando il tutto però perfettamente leggibile.

Potrebbe, fin qui, trattarsi della consueta ironia notarile vista più e più volte. Ma un ulteriore disegno, appena sopra il mostriciattolo, porta a considerare un’origine differente. Viandoli disegna infatti lo stemma dell’allora arcivescovo di Ravenna, Cristoforo Boncompagni, corredato dal cappello vescovile che evita qualsiasi possibile equivoco con lo zio papa, Gregorio XIII (per un profilo di Cristoforo Boncompagni, Coldagelli 1969). Il notaio indaga poi più nel dettaglio, lì accanto, un particolare del muso del drago che campeggia sullo stemma di famiglia. L’identificazione di una famiglia e dei suoi esponenti con il proprio animale araldico – nella fattispecie il drago – è cosa nota, certificata per i Boncompagni da una fonte leggermente più tarda, il ben noto Ulisse Aldrovandi che li associa, in questo, ai successivi casi dei Borghese romani e dei bolognesi Malvasia (Aldrovandi 1640, 348-350, in particolare 350 per l’identificazione tra il drago e papa Gregorio XIII,ma si veda a riguardo anche Ruffini 2005). Dal drago dei Boncompagni alla – ben più modesta – chimera dal curioso muso, il passo è breve. Evidentemente, il notaio Viandoli va unito alla lista di coloro che non nutrivano grande simpatia per il vescovo, che cercava di far rispettare nella sua diocesi i nuovi precetti tridentini, finendo spesso con l’inimicarsi chi deteneva antichi privilegi, come le potenti abbazie ravennati. O anche, a quanto pare, più comuni notai. Dall’arme di famiglia si astrae il simbolo, destinato a diventare, appena sotto, immagine di un preciso esponente di quella famiglia, e delle sue – presunte – qualità. In questo caso non si tratterebbe quindi – o almeno, non solo – di un divertissement fine a sé stesso, quanto piuttosto di satira politica. Il notaio mescola i codici dell’araldica e dell’impresa, in modo non esattamente ortodosso ma efficace, per raggiungere il suo scopo: denigrare il suo avversario, l’arcivescovo Boncompagni. Né più né meno di quanto, per tutt’altro scopo, facevano mercanti e tintori nelle xilografie: adattare, a propri fini, un linguaggio condiviso e codificato come quello dell’impresa o dell’araldica.

Il successo dell’inventiva del notaio Viandoli si misura con la ripresa che ne fa, un anno dopo, un altro notaio, altra vecchia conoscenza nell’interazione con le xilografie, Francesco Artenghi. Di nuovo su un foglio xilografico – questa volta franco-borgognone – Artenghi copia tal quale la mostruosa figurina dal volto ambiguo (Registro 3481, anno 1582) [Fig. 17]. La correda di due scritte: una a sinistra dell’immagine, che sembra assegnarle un’innocua, nuova identità, come “cocodrilo marino”; un’altra, più lunga, al di sopra della figura, probabilmente ne spiegava l’origine in termini meno innocenti, venendo poi censurata col risultato di essere, oggi, illeggibile. Se davvero fu lui l’autore del disegno, effettivamente di mano diversa dalla versione di Viandoli (i due ‘artisti in erba’ hanno modi differenti, ad esempio, di ombreggiare: Viandoli con linee incrociate, Artenghi per linee curve parallele), significa che l’invenzione aveva colto nel segno, e soprattutto aveva trovato un pubblico che ne condivideva il contesto e i codici comunicativi. Ancora qualche anno dopo, un altro registro accoglieva una variazione sul tema, limitata al torso dell’animale (Registro 3315, anno 1586). Insomma, era nata un’iconografia.

Secondo le stesse leggi – opportunamente adattate a scopi e contesti –, si poteva apporre a un drago un volto nuovo per rappresentare al meglio – o al peggio – un avversario, o sfruttare le qualità mitologiche di un animale per vendere stoffe tinte: spostare registri aulici sui più quotidiani e bassi bisogni (Gigante 2021, 99-100). Questo era possibile conoscendo le regole basilari della comunicazione visiva, che evidentemente il notariato ravennate possedeva e ritrovava nelle xilografie, permettendosi talvolta di appropriarsi di queste ultime. In questo sta il rapporto tra notariato e immagini, o meglio tra le xilografie commerciali e il notariato ravennate: essere entrambi parte di un unico grande universo comunicativo, in cui le immagini xilografiche assumono spesso il ruolo di mediatori – in questo caso, dall’alto dell’impresa al basso del mondo commerciale – verso un pubblico quanto più vasto, che in questo caso finisce con l’incrociare – del tutto casualmente – il locale ceto amministrativo.

Non è da sottovalutare, in questo senso, l’impatto ‘sociale’ di una tipologia di immagini, come quelle xilografiche, ad alta riproducibilità: la loro stessa diffusione e pervasività poneva i presupposti per la loro appropriazione, in maniera non differente da quanto avviene, oggi, con l’immagine digitale. A differenza di ben più costosi dipinti, un’immagine che può in potenza appartenere a tutti non appartiene, paradossalmente, più a nessuno: crescono così gli spazi di libertà per l’individuo, per appropriarsene a seconda delle proprie esigenze, dal proprio divertimento fino agli spazi, più compressi, della critica politica.

L’immagine moltiplicata, ben prima dell’immagine in movimento di Benjamin, è un’immagine potenzialmente desacralizzata, al punto da permettere persino l’appropriazione di quel che, in teoria, è quanto di più personale, in termini di responsabilità, come un marchio o un tabellionato. Non si tratta di una sorta di perdita dell’aura benjaminiana, che allo stesso tempo l’immagine multipla è capace di mantenere e rafforzare (Areford 2010, 2-23), ma piuttosto di un fenomeno parallelo, l’acquisizione di un’inedita libertà.

In questo senso, forse, non è così assurdo paragonare quella rivoluzione a un’altra, immensa, rivoluzione mediatica. Nel web, moltiplicata milioni di volte, l’idea di imbrigliare l’immagine è utopia, e il copyright lascia il passo alla libertà non solo di condividere, ma anche di modificare. È il Creative Commons, ‘immagine’ legislativa del nuovo statuto di un qualunque artefatto al tempo di internet:

In un ambiente veloce come internet, in cui qualunque contenuto può essere editato con la stessa velocità con cui può essere fruito, il carattere metamorfico di un prodotto culturale si moltiplica esponenzialmente (Tanni 2021, 61).

L’appropriazione di un notaio cinquecentesco, allora, non è forse così distante da quella di chi, oggi, immette nel web milioni di immagini che, opportunamente manipolate, possono diventare virali: il famigerato fenomeno del meme. L’analisi del fenomeno, nelle parole di Valentina Tanni, risuona di una curiosa sintonia con quanto avveniva, nelle carte ravennati, secoli prima:

Le immagini circolano online in versioni e formati diversi, vengono compresse, tagliate, spedite, scaricate. L’informazione di cui sono composte diminuisce e cambia, i colori virano, i dettagli svaniscono. Non solo più oggetto di contemplazione, ma di uso compulsivo: un consumo costante che sembra quasi deteriorale. Inizialmente, la perdita di definizione sembrava semplicemente il prezzo da pagare per la circolazione dei contenuti, per la loro massima diffusione. Ma in realtà la trasmissione non è che l’inizio, la fase embrionale di un processo ricco di conseguenze: la facilità di scambio e modifica delle immagini porta infatti con facilità all’appropriazione, una condizione che determina in primis affezione e in secondo luogo reinterpretazione (Tanni 2021, 35-36).

Nel cercare di comprendere le dinamiche che oggi, al tempo di internet, stanno dietro al nostro rapporto con le immagini, la storia – e la preistoria – dell’immagini replicabile può rivelare inaspettate sintonie. Le ‘regole’ dell’immagine multipla – non teorizzate ma desumibili da prassi ancora tutte da indagare – si possono applicare al web? Di fatto, non mancano – e c’è da scommettere che, cercandoli, se ne troverebbero ancora e ancora – episodi paralleli alle piccole vicende dei notai ravennati, dove nei primordi dell’interazione tra uomo, immagine e tecnologia si riflette il destino futuro delle immagini, libere da lacci e vincoli.

Nel 2018, un brillante articolo pubblicato su “The Public Domain Review” a firma di Katie Sisneros analizzava il riuso delle illustrazioni xilografiche di alcuni pamphlet inglesi seicenteschi – tipici prodotti della cosiddetta editoria popolare – alla luce dell’attuale funzionamento del meme, un’immagine sul web che, a seconda del contesto in cui viene usata e/o del cambio di alcuni dettagli, ad esempio didascalie scritte, è in grado di assumere significati differenti (Sisneros 2018). L’illustrazione a stampa, magari leggermente modificata, può interpretare ruoli differenti, anche antitetici: un personaggio positivo o negativo; il protagonista di una vicenda di cronaca come di un’allegoria, l’illustrazione di un fatto reale come immaginario. Il fenomeno analizzato nell’articolo, in verità, non si limita alle ballate inglesi, ma il reimpiego di matrici xilografiche in edizioni e in testi differenti è un fatto antico quanto l’editoria, o anche di più. Nell’esempio di Sisneros, la celeberrima immagine, ormai di pubblico dominio, del “Disloyal man with his girlfriend looking at another girl”, secondo la definizione del database Istock, può divenire una satira politica, o una battuta sulla scarsa attitudine a seguire regole e precetti scientifici di buon senso, o mille altre possibili interpretazioni. Ma prima di questo, a monte del trasformarsi in un meme, essa è semplicemente un’immagine replicabile.

Allo stesso modo, nelle mani dei notai ravennati le immagini replicabili – e replicate –libere – o più libere? – per questo da ogni proprietà personale, sono pronte ad assumere ogni significato. In questo gioco di specchi tra il Cinquecento e il presente, lasciati i registri per i computer, i notai ravennati diventano, in modo quasi inquietante, terribilmente simili all’impiegato moderno:

L’assetto economico è un fattore che passa spesso inosservato nelle discussioni che riguardano il nuovo ecosistema delle immagini, messo in ombra da più ovvie considerazioni di tipo tecnologico, sociologico ed artistico. Si tratta tuttavia di un nodo fondamentale per comprendere i nuovi comportamenti e per analizzare la natura dei contenuti che vengono prodotti e diffusi. La familiarità con il computer – che è allo stesso tempo uno strumento di lavoro e una fonte inesauribile di formazione e distrazione –, l’accesso continuo alla rete, e un profondo sentimento di noia e insoddisfazione sono ingredienti chiave nella formazione del panorama attuale. L’americano Jonah Peretti – ex direttore del dipartimento Research and Development al centro d’arte digitale Eyebeam di New York, nonché fondatore della media corporation Buzzfeed – pone l’accento sul ruolo centrale del capitalismo cognitivo nella creazione di un’alternativa ai media corporate, immaginando un’armata di produttori di contenuti non ufficiali che da dietro lo schermo dei terminali manipolano incessantemente testi e immagini per compensare la frustrazione del lavoro: “il capitalismo globale ha prodotto centinaia di migliaia di lavoratori da ufficio annoiati, che siedono di fronte al computer, inoltrando email e navigando per il web, creando inconsapevolmente una rete: il Bored at Work Network (BWN)”(Jonah Peretti, Mormons, Mullets, and Maniacs, discorso al New York Viral Media Meetup, 12 agosto 2010, scribd.com). È quindi anche in quest’ottica che va letta l’ondata di user content che sta trasformando radicalmente il modo in cui concepiamo l’arte, la creatività e la produzione di contenuti in genere. Un’ondata che è cresciuta lentamente e in maniera costante, neutralizzando giorno dopo giorno sistemi, gerarchie e convenzioni, inserendo una variabile caotica inarrestabile, che rende vano qualsiasi tentativo di sistematizzazione (Tanni 2021, 64-65).

O forse, lasciando da parte i sistemi economici odierni, il trait d’union, a distanza di cinque secoli, è semplicemente l’eterno senso del ridicolo:

Il vettore più potente in questo contesto è costituito dalla forma parodica, che ricalca i tratti più riconoscibili del modello cui fa riferimento irridendolo, stravolgendolo, oppure mutandone radicalmente il contesto […]; caratteristiche ricorrenti dei contenuti virali sono la ridicolizzazione della goffaggine, insieme allo stile dilettantesco, all’amore per il trash, per il remix e per l’allure amatoriale (Tanni 2021, 62).

Perché banalmente, ancora senza bisogno di scomodare il capitalismo globale, l’impiegato si annoia da sempre. E, in qualche modo, prova a reagire. In questo, non sempre i notai agiscono secondo una rigorosa autocoscienza delle proprie azioni: molte volte, lasciare scarabocchi osceni qua e là equivale a scrivere sulle stesse carte quelle frasi canzonatorie, del tenore del “Tu che legerai, un gran minchion sarai”, che tanto facevano sorridere Montenovesi (Montenovesi [1929] 2006, 323). Allora, giusta o sbagliata qualunque ipotesi di interpretazione, corretto o meno qualsivoglia parallelismo, il rischio che si corre nel tentativo di capire le relazioni tra le immagini e i notai, è tutt’al più di cadere vittime, ancora una volta, di un umorismo senza tempo: Tempora non mutantur, et nos non mutamur in illis.

Bibliografia

Fonti

- Aldrovandi 1640

U. Aldrovandi, Serpentum et draconum historiae libri duo, Bologna 1640. - Spreti 1580

P. Spreti, Entrata dell’Ill. e Rm. Sig. Card. Sforza Legato in Ravenna alli 6 novembre 1580 dal cav. Pomponio Spreti, Ravenna 1580.

Riferimenti bibliografici

- Almansi Sabbioneta 2003

C. Almansi Sabbioneta (a cura di), Marchi ed insegne degli antichi mercanti cremonesi (1395-1626), Cremona 2003. - Areford 2010

D.S. Areford, The Viewer and the Printed Image in Late Medieval Europe, London/New York 2010. - Bregoli Russo 1990

M. Bregoli Russo, L’impresa come ritratto del Rinascimento, Napoli 1990. - Calore 1980

M. Calore, La Nina di Giovan Battista Pescatore, “Studi Romagnoli”, XXXI (1980), 85-104. - Casadio 2006

A. Casadio, L’archivio amministrativo e giudiziario della Legazione, in A. Turchini (a cura di), La Legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII, Cesena 2006, 329-347. - Casanova 1994

C. Casanova, Potere delle grandi famiglie e forme di governo, in L. Gambi (a cura di), Storia di Ravenna. IV. Dalla dominazione veneziana alla conquista francese, Venezia 1994, 39-129. - Centanni 2020

M. Centanni, Con il corpo e con l’anima. La sintassi ossimorica dell’impresa rinascimentale. Il dialogo teorico tra Paolo Giovio e Girolamo Ruscelli (1555-1566), in H. Casanova-Robin, F. Furlan, H. Wulfram (a cura di), Serio Ludere. Sagesse et dérision à l’âge de l’Humanisme, Paris 2020, 199-231. - Coldagelli 1969

U. Coldagelli, Boncompagni, Cristoforo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XI, Roma 1969, 686-687. - Colonna 1994

S. Colonna, Arte e letteratura. La civiltà dell’emblema in Emilia nel Cinquecento, in V. Fortunati (a cura di), La pittura in Emilia e in Romagna. Il Cinquecento. Un’avventura artistica tra natura e idea, Bologna 1994, 102-128. - De Lorenzi 1961-1962

P. De Lorenzi, Storia del notariato ravennate, Ravenna 1961-1962. - Donati 2006

A. Donati, Xilografie del Cinquecento nell’archivio giudiziario della Legazione di Romagna in Archivio di Stato di Ravenna, in A. Turchini (a cura di), La Legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII, Cesena 2006, 349-401. - Falcinelli 2014

R. Falcinelli, Critica portatile al visual design. Da Gutenberg ai social network, Torino 2014. - Franceschelli 1971

R. Franceschelli, Sui marchi d’impresa, Milano 1971. - Gabriele 2019

M. Gabriele, L’insegna di Marcantonio Magno: nuove considerazioni, “Venezia Arti” 28 (2019), 153-167. - Gambi 1994

L. Gambi (a cura di), Storia di Ravenna. IV. Dalla dominazione veneziana alla conquista francese, Venezia 1994. - Gigante 2021

L. Gigante, I vestiti della principessa. Laura Dianti fra Tiziano e qualche xilografia, “La Rivista di Engramma” 186 (novembre 2021), 85-107. - Gombrich 1993

E. Gombrich, Caccia allo scarabocchio, introduzione a G. Zevola, Piaceri di noia: quattro secoli di scarabocchi nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, Milano 1993, 7-18. - Guerzoni 2010

G. Guerzoni, The Erotic Fantasies of a Model Clerk: Amateur pornography at the beginning of the Cinquecento, in S.F. Matthews-Grieco (ed.), Erotic Cultures of Renaissance Italy, Farnham 2010, 61-88. - Innocenti 1981

G. Innocenti, L’immagine significante. Studio sull’emblematica cinquecentesca,Padova 1981. - Mantani 2006

M. Mantani, I fondi legatizi ravennati e il loro riordinamento. Una premessa, in A. Turchini (a cura di), La Legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII, Cesena 2006, 312-327. - Melandri 1973

R. Melandri, Ravenna nel ’500. Note di vita sociale e amministrativa, Imola 1973. - Minuzzi 2016

S. Minuzzi (a cura di), L’invenzione dell’autore. Privilegi a stampa nella Venezia del Rinascimento, Venezia 2016. - Montenovesi [1929] 2006

O. Montenovesi, L’antico Archivio dei Tribunali civili di Ravenna, “Il Comune di Ravenna”, IV, 1929, 22-26, riedito in M. Mantani, I Fondi legatizi ravennati e il loro riordinamento. Una premessa, in A. Turchini (a cura di), La Legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII, Cesena 2006, 313-325. - Moro 1989

F. Moro, Insegne librarie e marche tipografiche in un registro veneziano del ’500, “La Bibliofilía” 91, 1 (1989),51-80. - Perani 1989

M. Perani, Un patrimonio riscoperto: i frammenti di manoscritti ebraici medievali riutilizzati. Il caso dell’Emilia Romagna, “L’Ippogrifo”II, 2 (1989), 191-204. - Perani 1991

M. Perani, Frammenti di manoscritti ebraici medievali negli Archivi di Stato di Imola e Ravenna, “La Bibliofilia”93 (1991), 1-20. - Perani 2008

M. Perani, Morte e rinascita dei manoscritti ebraici: il loro riuso come legature e la loro recente riscoperta, in E. Morini, L. Canetti, M. Caroli, R. Savigni (a cura di), Studi di storia del Cristianesimo. Per Alba Maria Orselli, Ravenna 2008, 313-336. - Ruffini 2005

M. Ruffini, Le imprese del drago. Politica, emblematica e scienze naturali alla corte di Gregorio XIII (1572-1585), Roma 2005. - Simoni 2014

S. Simoni, La “colonna dei Francesi”. Arte e storia nella Ravenna del Cinquecento, Ravenna 2014. - Sisneros 2018

K. Sisneros, Early Modern Memes. The Reuse and Recycling of Woodcuts in 17th-Century English Popular Print, “The Public Domain Review”, 6 June 2018. - Tanni 2021

V. Tanni, Memestetica. Il settembre eterno dell’arte, Roma 2021. - Toohey 2011

P. Toohey, Boredom. A lively history, New Haven/London 2011. - Tumidei 2006

S. Tumidei, La visibile autorità: materiali per l’immagine del Legato a latere in Romagna, in A. Turchini (a cura di), La Legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI-XVIII, Cesena 2006, 97-189. - Tuzzi 2024

H. Tuzzi, Bestiario bibliofilo. Imprese di animali nelle marche tipografiche dal XV al XVIII secolo (e altro), Dueville 2024. - Viroli 1982

G. Viroli, Luca Longhi, ritrattista “senza affetto”, in J. Bentini (a cura di), Luca Longhi e la pittura su tavola in Romagna nel ’500, Bologna 1982, 79-91. - Viroli 2000

G. Viroli, I Longhi. Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (secc. XVI-XVII), Ravenna 2000. - Witcombe 2004

C. Witcombe, Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome,Leiden/Boston 2004. - Zappella 1986

G. Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento, Milano 1986.

English abstract

In the second half of the sixteenth century, a number of “advertising” woodcut images were repurposed in the bindings of administrative registers from various civic offices in Ravenna. The repetitive nature of notarial work led clerks to engage with these images – often playfully or humourously – yet their interventions also reveal a keen awareness of the visual codes at play. This practice reflects a strategy of appropriation, enabled by images that, being printed multiples and themselves the product of previous appropriations, invite an unusual degree of interpretive freedom. Situated between appropriation and re-elaboration, consumption and creation, these dynamics bear a striking resemblance to the mechanisms governing image circulation on the web centuries later.

keywords | Multiplied Image; Woodcuts; Early Modern Image Reception; Humour; Meme; Pornography.

La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio

(v. Albo dei referee di Engramma)

Per citare questo articolo / To cite this article: Lorenzo Gigante, Per un’iconografia della noia, dal Cinquecento al meme: i notai e la xilografia, tra appropriazione e trasgressione, “La Rivista di Engramma” n. 222, marzo 2025, pp. 69-103 | PDF