Copyleft & internauti pirati

Editoriale di Engramma 222

Filippo Perfetti e Giulia Zanon

English abstract

Ex captivitate Salus,

ex piratico bello Honos.

a Aaron Swartz, in memoriam.

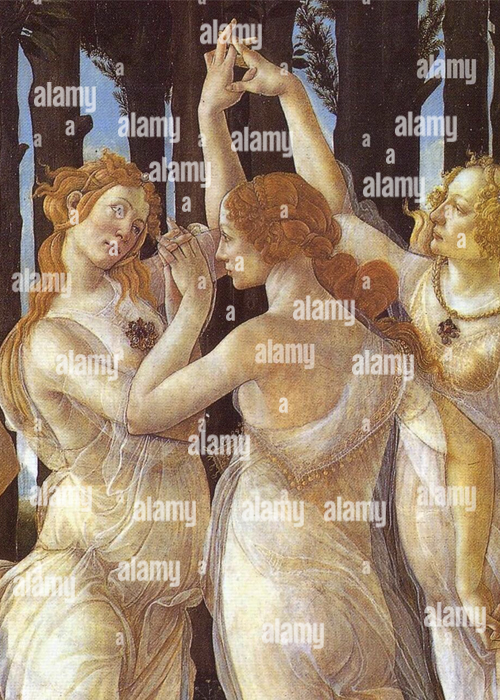

Il Regno di Venere di Botticelli è forse il più eloquente testimone di una verità ineludibile: sì, a Firenze, nel primo Rinascimento, gli dèi pagani si sono ridestati, e hanno ripreso a danzare per le strade della città. Ospiti silenziosi e riverenti, siamo accolti nel giardino di Afrodite, invitati a respirare il profumo di una primavera senza fine, ad ammirare lo svolgersi della dinamica prorompenza del Trionfo dell’Amore. Eppure, c’è qualcosa che non va. Le tre Grazie, abbracciate nel fluttuante erotismo della loro danza, sembrano infastidite da qualcosa: forse piccoli insetti, o forse nembi troppo bassi, invadono la scena e, con il loro ronzio, sembrano disturbare il coro divino. Lo strano sciame, sempre più fitto e insistente, sempre più rumoroso, si frappone tra noi – smarriti osservatori – e la scena del dipinto. Timbri anacronistici – sigilli volanti, segnali molesti – ci allontanano sempre più dall’oggetto del nostro desiderio, promettendoci il ritorno solo a patto del versamento di un piccolo obolo…

* * *

Questo numero di Engramma dedicato alla pirateria non sventola alcuna bandiera nera né ha preso il largo perché ha ricevuto lettere di corsa da una qualche autorità. Nella sua veste di numero militante – numero di marzo, nostro Marte – non indulge in enfatici proclami ma ambisce a farsi capofila di una battaglia che ritiene necessaria. Si propone inoltre come un esercizio critico: mettere in discussione ciò che, sotto l’etichetta del diritto, si traduce troppo spesso in perpetuazione del sopruso.

Engramma 222 pone con urgenza la necessità di individuare i nodi critici della vexata quaestio del copyright, interpellando studiosi e ricercatori amici, sollecitati a una riflessione condivisa su questioni centrali per il presente e il futuro della produzione e della circolazione del sapere: lo stato dell’arte in merito all’accessibilità delle risorse digitali per chi studia e fa ricerca, in un contesto sempre più vincolato da barriere d’accesso; la critica allo statuto economico e giuridico di coloro che gestiscono le infrastrutture della conoscenza, dagli editori accademici alle grandi piattaforme, che spesso operano secondo pure logiche di mercato; la rivendicazione del diritto alla libera disseminazione e condivisione della conoscenza, intesa come principio politico e come condizione necessaria per il sapere. Per solcare questo mare, abbiamo deliberatamente assunto una postura: quella del pirata.

Il pirata

Conviene, anzitutto, chiarire cosa si intenda con il termine pirateria. Il concetto ci è utile per inquadrare una figura – quella del pirata – che, nella prospettiva del grande giurista e politologo tedesco Carl Schmitt – il cui opus magnum, Il nomos della terra (Der nomos der Erde, 1950) ha fornito una prima griglia teorica su cui si è articolata la costruzione di questo numero di Engramma – si presta a un esperimento del diritto nello spazio ignoto, nello spazio extra giuridico, ovvero in quegli spazi che sfuggono alla giurisdizione, dove lo ius, la regola conosciuta e riconosciuta, cessa di avere valore o non è ancora giunta. Tali spazi – mari in costante trasformazione, in cui ogni fondamento giuridico si fa instabile – sono anche territori che consentono l’insediamento al di là del definito, oltre lo status quo; non tanto per scoprire un luogo quanto per inventarlo. In questo ambito di invenzione si fronteggiano due forze uguali e contrarie: la spinta alla rottura, alla separazione dalla convenzione; e l’istanza di normazione – l’introduzione di regole nuove o estensione di quelle esistenti – che tende a trasformare ciò che era sfuggito alla norma in una nuova convenzione. In questo senso, il pirata incarna una figura tragica, eminentemente filosofica. Nel punto in cui geografia e storia si intrecciano nel disegno del mondo, Carl Schmitt riconosce al pirata un “ruolo storico importante” all’interno dei grandi avvenimenti. Così si legge in un passo de Il nomos della Terra:

A partire dal XVI secolo, apparvero su tutti gli oceani del globo i pirati inglesi, i quali realizzarono nuove libertà: in primo luogo le linee d’amicizia e la grande conquista territoriale, e quindi la nuova libertà dei mari, che divenne per loro un’unica grande conquista di mare. Essi aprirono la strada alla nuova libertà dei mari, che era una libertà essenzialmente non statale. Erano i partigiani del mare in un’epoca di transizione nella lotta tra potenze cattoliche e protestanti. […] In loro si cancellano i netti confini tra Stato e individuo, tra esistenza pubblica e privata, come pure quelli tra guerra e pace e tra guerra e pirateria (Il nomos della terra, 209-210).

Il pirata, osserva ancora Schmitt, “agisce, nel senso più reale dell’espressione, a suo rischio e pericolo”. La sua funzione è quella di sperimentatore, di essere colui che osa – come suggerisce l’etimologia stessa del termine, dal verbo greco πειρᾶσθαι, “tentare, provare a, cercare di”. La forza sovversiva della pirateria risiede nella sua condizione giuridica fondamentalmente ambigua: i pirati operavano come “nomadi del diritto”, figure caotiche e sfuggenti, per le quali ogni forma di predazione risultava legittimata de facto, a patto che fosse efficace. Mercante o corsaro, il pirata poteva liberamente scegliere di essere l’uno o l’altro: la scelta giusta era quella che seguiva il vento di Fortuna.

Proprio per questo, il pirata si trova in una funzione ambivalente: da un lato, quella di hostis generis humani, nemico dell’umanità, dall’altro, quello di utile idiota, di strumento inconsapevole, usato come primo grimaldello per far entrare il diritto della potenza statale in territori che ancora ne erano privi. Tuttavia, una volta reso utile idiota, il pirata si trasforma: “Spesso era veramente solo un caso se un pirata otteneva un’alta carica quale dignitario del re o finiva sul patibolo, condannato a morte come pirata” (Terra e Mare, 38). Egli poteva diventare un corsaro, battere bandiera del suo paese, assumendo un titolo e un ruolo giuridico; oppure scemare in una figura vacua e folcloristica, svuotata di ogni tensione. È solo nel costante esercizio di un rischioso procedere sul filo del limite – là dove tutto è ancora inappropriato, e oltre, dove nulla è ancora dichiaratamente illecito – che il pirata esercita la sua essenza. È nel suo abitare costantemente l’altrove, nel non farsi mai punto fisso ma vettore in movimento dentro il campo del diritto e della storia, che egli mantiene la sua identità. Pirata non è un titolo, ma una funzione: un attributo mobile, che può incarnarsi in soggetti diversi a seconda dei contesti.

Nel caso specifico di questo numero di Engramma, è l’internauta a farsi pirata: navigatore di spazi ancora non pienamente normati, abitante di quella tela marina che ha inaugurato un territorio inedito – un habitat esperienziale, una dimensione liquida e sfuggente, incatturabile dalla disciplina dei cippi confinari che ordinano “la ben fondata terra” ma solcato solo da scie di navigazione di effimera durata, che solo una nuova geometria puo’ comprendere e orientare – non sostitutivo ma eccedente rispetto agli spazi precedenti. Questo nuovo spazio è teatro di conflitto e di ridefinizione, dove vecchie e nuove geografie si intrecciano e si ricompongono in relazioni dinamiche.

Il Nomos del web

Nel saggio Terra e mare (Land und Meer, 1942) – in un’appassionante ricostruzione dell’evoluzione storica e giuridica del mondo a partire dall’epoca delle grandi scoperte, raccontata come una storia per la figlia Anima – Schmitt offre un perfetto punto di partenza per la nostra riflessione:

Ogni ordinamento fondamentale è un ordinamento spaziale. Si definisce una costituzione di un paese o di un continente come il suo ordinamento fondamentale, il suo nomos. Ora il sostantivo greco Nomos deriva dal verbo greco nemein e, come questo, ha tre significati. In primo luogo ha lo stesso significato del tedesco Nehmen, prendere. Di conseguenza Nomos significa in primo luogo: die Nahme, l’appropriazione. Come ad esempio il greco legein-logos si traduce in tedesco con sprechen-Sprache, parlare-lingua, analogamente la relazione dei termini greci nemeìn-nomos conduce in tedesco alla relazione nehmen-Nahme, prendere appropriazione. L’appropriazione fu dapprima appropriazione della terra (Landnahme) e successivamente appropriazione del mare (Seenahme) […]. Nemein significa in secondo luogo: dividere, distribuire (telein-verteilen) quello di cui ci si è appropriati. Nomos significa, dunque, in secondo luogo: la fondamentale (primitiva) divisione e distribuzione della terra e l’ordinamento della proprietà che su di essa si basava. Il terzo significato è quello di Weiden cioè l’uso, la coltivazione, vero e proprio ordinamento fondamentale si basa, nel suo nucleo essenziale, su determinati limiti e delimitazioni spaziali, su determinate misure e su una determinata distribuzione della terra. All’inizio di ogni grande epoca c’è, pertanto, una grande appropriazione di territorio. In particolare a ogni rilevante mutamento e ridefinizione dell’immagine del mondo sono connessi mutamenti geopolitici e a una nuova divisione della terra, a una nuova appropriazione di territorio (Terra e mare, 64-65).

Se per Schmitt, tanto l’“essere politico” dello Stato quanto l’apparato euristico del diritto sono radicati nella realtà terreste della comunità politica – “La terra è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto” – il mare è un regime epistemico totalmente altro, (in)definito dall’indeterminatezza giuridica:

Il mare invece non conosce un’unità così evidente di spazio e diritto, di ordinamento e localizzazione. È vero che anche le ricchezze del mare, pesci, perle e altro, vengono ricavate dall’uomo con un duro lavoro, ma non – come accade per i frutti della terra – secondo un’intima proporzione di semina e raccolto. Nel mare non è possibile seminare e neanche scavare linee nette. Le navi che solcano il mare non lasciano dietro di sé alcuna traccia. “Sulle onde tutto è onda”. Il mare non ha carattere, nel significato originario del termine, che deriva dal greco charassein, scavare, incidere, imprimere. Il mare è libero (Il nomos della terra, 20).

Il mare è dunque inteso come res nullius, un vuoto sul piano giuridico, e in questo vuoto esso assume al contempo la forma di una zona culturale liminale, che ha la potenza di sovvertire la tassonomia delle gerarchie giuridiche costituite. In questo senso, il mare non è soltanto uno spazio privo di sovranità, ma un luogo di sospensione dell’ordine, in cui le strutture spaziali del diritto entrano in crisi. L’ingresso del mare nell’orizzonte del diritto internazionale segna una prima frattura nell’ordinamento spaziale tradizionale strutturato sulla terra, e introduce un rapporto, quello tra terra e mare.

Infine, scrive Schmitt, una “terza dimensione”, tutta novecentesca, entra in gioco, quella del cielo:

Si profila quale nuova dimensione lo spazio aereo, spinge a togliere la contrapposizione tra terra e mare nella direzione di una nuova struttura spaziale. Oggi non è più possibile mantenere le tradizionali rappresentazioni dello spazio e pensare lo spazio aereo come una semplice pertinenza o come un accessorio della terra o del mare. Ciò sarebbe, in modo veramente ingenuo, un pensare guardando dal basso verso l’alto. Sarebbe la prospettiva di un osservatore che dalla superficie della terra o del mare alzasse lo sguardo in aria e, a capo in su, guardasse fisso dal basso in alto (Il nomos della terra, 428).

La rivoluzione inaugurata dall’irruzione di elettricità, aviazione e telecomunicazioni, e con essa il nuovo slancio verso la conquista del cielo, non può essere compresa attraverso una prospettiva ingenua che si limiti a guardare “dall’alto verso il basso” – ci ammonisce Schmitt. Ed è un monito che abbiamo il dovere di raccogliere con lucidità anche oggi, nel momento in cui ci troviamo dinanzi all’emergere di una nuova “quarta dimensione”: quella della rete. Uno spazio potenzialmente infinito, abissalmente oscuro, talvolta lucido e brillante, talvolta opaco, che si configura come una nuova res nullius, sospesa tra assenza di giurisdizione e proliferazione di poteri informali. È precisamente su questa nuova soglia che la figura del pirata può tornare ad assumere un ruolo critico e necessario, eludendo il controllo delle potenze che ambiscono a colonizzare anche questo spazio nuovo.

Comprendere in che modo il pirata venga neutralizzato, ricondotto a una funzione complice e servile, equivale a interrogarsi sulle modalità attraverso cui si possa ancora mantenere aperta la possibilità di ripensare il diritto e lo spazio secondo coordinate altre, capaci di dar forma a risposte adeguate alle istanze che il presente ci impone. Il suo impiego è marcatamente peggiorativo, carico di implicazioni politiche, ma privo di un significato giuridico univoco e codificato. In questa prospettiva, proprio per la sua forza di dislocamento e di scoperta, la pirateria – da incubo delle genti – può rivelarsi come una risorsa critica preziosa. Ex captivitate salus è la formula che consente di riconoscere come le vessazioni e i vincoli imposti dall’attuale sistema normativo non siano più adeguati allo spazio aperto dal web. Uno spazio che, pur non essendo più una novità, continua a essere attraversato da trasformazioni tecnologiche – da ultima, e non certo inattesa, quella dell’intelligenza artificiale – che entrano in attrito con assetti giuridici ormai inefficaci. Si tratta di un sistema che non genera benefici significativi per alcuno (se non per coloro che vi hanno saputo imporre una logica proprietaria e lucrativa), che disattende le garanzie proclamate e le tutele autoattribuite da coloro che detengono il potere di determinare positivamente il diritto. Il fallimento di queste norme è innanzitutto pratico, fattuale: esse risultano spesso inapplicabili nei loro stessi presupposti. Ma è anche un fallimento teorico e ontologico, poiché tali dispositivi giuridici si mostrano incapaci di aderire alla realtà effettiva, alle pratiche quotidiane che, pur nella loro spontaneità, risultano legittime e fondate su logiche diverse da quelle formali. Queste pratiche, in quanto vitali e storicamente situate, eccedono strutturalmente ogni tentativo di fissazione normativa, ogni pretesa di immobilizzare il divenire in una forma statica e precostituita.

Copyright e Copyleft

Il termine piracy entra nell’uso moderno della lingua inglese per designare pressoché ogni forma di interferenza nei diritti di proprietà, indipendentemente dal fatto che tale interferenza sia autorizzata o meno. All’interno dell’ambito del diritto di proprietà, il copyright si configura come un diritto eminentemente negativo, uno ius excludendi alios, fondato sulla possibilità di impedire ad altri l’accesso, la riproduzione o la diffusione di un contenuto. In questo senso, il diritto d’autore non appare tanto come uno strumento di tutela dell’ingegno quanto come un meccanismo di controllo: ciò che si protegge non è solo la paternità dell’opera, ma soprattutto la sua esclusività – il potere di limitarne la circolazione. In questo quadro si inserisce una delle questioni più complesse e strategiche del dibattito contemporaneo: quella del diritto di copia. Decisivo, in tal senso, è comprendere come questa fattispecie giuridica venga rideclinata nella nuova cornice tecnologica e sociale dischiusa dalla rete. Se il nuovo pirata si muove nella quarta dimensione, quella della rete, è bene ricordare la lezione di Schmitt e sfuggire da qualsiasi lettura manichea:

I media di massa ripropongono regolarmente, in maniera concertata, banalizzazioni ridicole dell’attivismo digitale. Questo atteggiamento di sufficienza e spettacolarizzazione rende difficile una cartografia anche solo vagamente oggettiva di quanto si muove nelle reti: i pirati informatici sono uno spauracchio utile al pensiero totale, non importa di quale colore politico, e funzionale alle risposte preconfezionate. Per correre ai ripari, per difendersi da questa malvagia incarnazione piratesca, sono stati costituiti corpi polizieschi internazionali con giurisdizione anche virtuale, sono state lanciate campagne sulla sicurezza informatica, sequestrate migliaia di macchine in tutto il mondo, arrestate centinaia di persone. […] La mitizzazione manichea dell’hacker come individuo pericoloso che si muove in un territorio senza leggi, onnipotente, quasi fosse un essere distribuito con terminali senzienti in ogni capo del mondo, in rapporto con oscure comunità di supertecnici, è un’immagine decisamente nostalgica di soluzioni facili, desiderosa di stabilire confini chiari e netti, di separare buoni e cattivi (Ippolita, Open non è free, 7-8).

Questo numero di Engramma, schierato apertamente a favore del Copyleft, vuole dare voce a una prospettiva che si oppone a ogni forma di ostacolo alla riproduzione e alla diffusione, qualunque sia l’oggetto coinvolto. A ben vedere, infatti, la copia non comporta alcuna sottrazione materiale all’originale, né un danno effettivo alla sua integrità: al contrario, il vero rischio si annida nella sua inaccessibilità, nella possibilità che esso rimanga confinato nelle mani di pochi, o addirittura di nessuno, magari sepolto in archivi chiusi o reso inservibile da obsolete logiche proprietarie. Sempre più spesso, il diritto d’autore si rivela meno come uno strumento di tutela e più come un apparato di blocco, censura e controllo. Questo vale in particolare per ambiti cruciali come la produzione artistica, la ricerca scientifica e l’informazione. In un contesto in cui i beni da tutelare sono sempre più smaterializzati – immagini, testi, suoni, dati – e quindi meno circoscrivibili, il diritto tende non a riconoscere la natura fluida e condivisibile di tali oggetti, ma a irrigidirsi, estendendo i propri confini tanto più quanto l’oggetto si espande.

Paradossalmente, l’aumento della diffusione e della disponibilità di un contenuto genera una corrispondente intensificazione delle pretese di controllo su di esso, secondo una logica che si oppone frontalmente alla condivisione e alla libera circolazione del sapere. In questo senso, l’espansione dei diritti di proprietà intellettuale può configurarsi come l’antitesi dell’apertura scientifica e della disseminazione della conoscenza: una tendenza che, oltre a compromettere l’accesso alle risorse digitali per studenti e ricercatori, consolida i privilegi – economici, giuridici e infrastrutturali – degli attori che gestiscono la circolazione del sapere, dagli editori accademici ai proprietari delle grandi piattaforme e motori di ricerca. Rivendicare il diritto alla condivisione della conoscenza significa allora interrogare criticamente queste dinamiche di esclusione, e riconoscere nella copia non un atto di sottrazione, ma una forma di proliferazione culturale. Come già scriveva Aby Warburg, in una lettera all’amico Gustav Pauli in cui motivava la necessità epistemica e filosofica di tracciare una variazione di uno specifico tema iconografico che, dal sarcofago romano passava per Raffaello e per le incisioni cinquecentesche, sino ad arrivare al Déjeuner sur l’herbe di Édouard Manet:

L’intellettuale che è in me si rallegra sempre (pensando di aver trovato una felice conferma della nostra concezione della vita) nel vedere che la grossolana opposizione tra “originale” e “imitazione” può essere superata con la mediazione di un punto di vista superiore secondo il quale l’imitazione non è un problema giuridico, ma fa parte di una psicologia della cultura (Lettera di Aby Warburg a Gustav Pauli del 30 marzo 1929).

Copyleft & internauti pirati

La definizione dei temi e dei casi di studio qui presentati è il risultato di un percorso collettivo articolato in tre seminari tenutisi presso il centro studi classicA dell’Università Iuav di Venezia (28 ottobre 2024; 7 gennaio e 4 febbraio 2025). In queste occasioni, alcuni degli autori che compaiono in questo numero, insieme ad altri partecipanti, hanno contribuito in modo decisivo alla sua costruzione teorica e curatoriale. I tre incontri si sono inseriti all’interno di una più ampia traiettoria di riflessione critica sul digitale e sulle sue potenzialità, al di là degli approcci dominanti improntati al protezionismo e alla restrizione della circolazione delle informazioni. Al contrario, l’obiettivo è stato quello di esplorare modalità alternative di fruizione e produzione dei contenuti digitali, capaci di superare il semplice ricalco di pratiche preesistenti, aprendo invece a spazi inediti di sperimentazione, condivisione e conoscenza – un fronte su cui La Rivista di Engramma è sempre stata militante: basti pensare ai Seminari Luminar. Internet e Umanesimo, una serie di giornate di studio, promosse da Engramma con straordinario anticipo sui tempi tra il 2002 e il 2010 (a questo link un indice dei materiali).

Ad aprire il numero sono due contributi che tracciano il contesto teorico e militante in cui esso si colloca. Peppe Nanni, in ©Tutti i diritti riservati. Proprio tutti? Per un diritto costituente affronta il paradosso dell’uso pubblico di spazi digitali privati, criticando il diritto d’autore entro cornici giuridiche consolidate. Il saggio invita a un ripensamento costituente del diritto, evocando figure come Bruno, Warburg e Jünger. La Redazione di Engramma firma il contributo Engramma Open Access. Aperta origine, che illustra l’impegno costante della rivista per una concezione libera, autentica e non condizionata dell’accesso aperto. Fin dalle sue origini, Engramma ha adottato una politica editoriale che rifiuta le logiche selettive o escludenti adottate da molte altre riviste (le quali spesso offrono contenuti in open access solo a seguito di finanziamenti provenienti da dipartimenti universitari o da fondi statali, con costi elevati sostenuti a monte della pubblicazione). Engramma rivendica invece un modello di accessibilità fondato sulla condivisione libera del sapere, senza barriere economiche né filtri istituzionali. Engramma 222 si divide in tre sezioni: Invenzione, Chiusura, Apertura, e un’appendice, Dalla cambusa.

Invenzione

La prima sezione, Invenzione, raccoglie saggi che si concentrano su epoche in cui il concetto di copyright non aveva ancora assunto uno statuto giuridico definito, ma cominciava a delinearsi nelle pratiche e nelle tensioni normative. Il contributo di Mirco Modolo, Riprodurre il patrimonio culturale. Quando l’abuso diventa (la) regola, offre un accurato excursus storico sulle restrizioni imposte, già in epoca borbonica, alla riproduzione del patrimonio artistico. Attraverso una serie di episodi emblematici – tratti da diari, documenti e casi limite – Modolo ricostruisce una genealogia del controllo statale sulla copia di reperti archeologici, spingendosi fino alle normative italiane più recenti. Ne emerge un filo conduttore inquietante: lo Stato tende a interpretare il patrimonio pubblico come proprietà esclusiva, dando luogo a un regime normativo guidato da una logica di controllo assoluto, spesso priva di razionalità e di concreta applicabilità. Il secondo saggio, Per un’iconografia della noia. Dal Cinquecento al meme: i notai e la xilografia, tra appropriazione e trasgressione, di Lorenzo Gigante, esplora il tema dell’appropriazione visiva a partire dalle giornate oziose dei notai cinquecenteschi. Gli atti di riuso, disegno e persino caricatura di stemmi e carte ufficiali diventano espressione ludica e creativa, di cui Gigante propone una lettura originale: quei gesti irriverenti prefigurano, nella loro leggerezza, le pratiche contemporanee di riuso libero delle immagini nel web, come il meme, dove la noia si trasforma in gesto produttivo. Segue il saggio di Maurizia Paolucci, A Tale of Two Misfits. The Sabbath/Shabbat across William Hogarth’s A Harlot’s Progress Series. L’anno è il 1732: William Hogarth incide le sei tele della serie A Harlot’s Progress, e quasi immediatamente si diffondono copie pirata delle sue opere. L’episodio spinge Hogarth, insieme ad altri artisti, a fare pressione sul Parlamento britannico per l’emanazione di una legge che tuteli i diritti degli autori – iniziativa che condurrà alla promulgazione dell’Engravers’ Copyright Act. Da questo spunto, il saggio analizza in profondità la serie di incisioni, soffermandosi su ciò che può aver reso le opere di Hogarth così appetibili per i copisti. Chiude la sezione Bernardo Prieto con Presentazione di Yan Thomas, Il valore delle cose, Quodlibet [2002] 2022. Con glosse e note a partire da Yan Thomas, a margine dei seminari su Copyleft & Internauti pirati. Prieto introduce e commenta il testo di Yan Thomas sulla formazione, nel diritto romano, della categoria di res, fondamento giuridico della proprietà, del possesso e della normazione dei beni. In appendice, una raccolta di riflessioni ispirate dal testo di Thomas e dai seminari che hanno preparato questo numero di Engramma che, con acutezza aforistica, toccano temi centrali del dibattito contemporaneo sul diritto d’autore, in uno stile che esemplifica quanto “una vera poetica corsara sia sempre allusiva”.

Chiusura

La seconda sezione, Chiusura, si concentra sull’attualità. Ad aprirla è Giorgiomaria Cornelio con No logo? Sul plagio e la vita dei segni, da Melania Trump ai magazzini criminali del Medioevo. In questo ricco saggio, Cornelio esplora la vitalità dei segni e la loro irriducibile resistenza all’appropriazione. Il vincolo simbolico che essi recano, evocando Giordano Bruno, eccede sempre l’intenzione e il controllo di chi li impiega, rendendoli inappropriabili – ieri come oggi. Il saggio si muove come un pendolo tra passato e presente, ma è nel contemporaneo che tiene costantemente fisso il suo baricentro, interrogando il nostro tempo attraverso una genealogia critica dei segni, del plagio e del loro potere di trasgressione. Segue Alessandro Visca con Il potere segreto. Wikileaks e la digitalizzazione dell’informazione, un’intervista a Stefania Maurizi, giornalista e autrice de Il potere segreto (Chiarelettere, 2024). Maurizi ha collaborato a stretto contatto con WikiLeaks – l’organizzazione fondata da Julian Assange che ha reso pubblici milioni di documenti riservati, rivelando informazioni cruciali sulle guerre in Iraq e Afghanistan, così come sulle attività diplomatiche statunitensi. Il suo libro ricostruisce gli eventi che hanno portato Assange a trascorrere sette anni in qualità di rifugiato politico all’interno dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, nel tentativo di evitare l’estradizione negli Stati Uniti, dove era accusato di cospirazione e spionaggio. A questo periodo sono poi seguiti cinque anni nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, in Inghilterra, una fase che si è recentemente conclusa con un patteggiamento con il governo americano. L’intervista ripercorre i momenti chiave della vicenda WikiLeaks e della traiettoria di Assange – episodi che segnano una svolta nella storia del giornalismo e gettano luce sui complessi intrecci tra potere politico-economico e diritto all’informazione. Douglas McCarthy, in Museums and the Enclosure of the Public Domain in the Digital Age esamina come numerosi musei stiano limitando l’accesso alle immagini digitali di opere d’arte appartenenti al pubblico dominio, una pratica paragonata al fenomeno storico delle Enclosures in Inghilterra. Questa “recinzione digitale” compromette la ricerca, l’educazione e il riuso creativo, minando lo statuto naturale del pubblico dominio. L’articolo analizza le implicazioni giuridiche ed etiche di tali pratiche, con particolare attenzione alle rivendicazioni di copyright sulle riproduzioni digitali: è la scelta paradossale di quei musei che, pur adottando politiche restrittive sull’accesso, abbracciano con entusiasmo gli NFT come nuova forma di monetizzazione dei beni che dovrebbero custodire. Il contributo Piracy Shield, diritto d’autore e monopoli intellettuali: il caso italiano di Barbara Pasa affronta il tema della pirateria digitale contemporanea. L’analisi mette in luce come le nuove forme di controllo dell’informazione – attraverso copyright, infrastrutture tecnologiche e dispositivi legali – producano una crescente restrizione dell’accesso al sapere. In quest’ottica, il recente sistema Piracy Shield, introdotto in Italia per contrastare la pirateria online, viene letto come sintomo di un orientamento normativo sempre più allineato a interessi monopolistici, e sempre meno attento alla complessità del rapporto tra diritto, innovazione e giustizia cognitiva. La sezione si chiude con Note su alcune aperture giurisprudenziali al principio del “libero utilizzo” e sugli effetti nelle culture del riuso di Alessia Brandoni, un contributo che esplora i confini giuridici della citazione e dell’uso trasformativo nelle pratiche artistiche contemporanee. Con un’attenzione particolare rivolta alla giurisprudenza europea, nonché alla normativa e alla prassi giurisprudenziale tedesca e italiana, l’analisi mette in evidenza la tensione tra interpretazioni restrittive del diritto d’autore e una visione più dialogica e relazionale del riuso. Sullo sfondo delle culture artistiche dell’assemblaggio e della citazione, il saggio propone un ripensamento del quadro normativo, auspicando un riconoscimento del riuso non come violazione, ma come atto creativo e critico.

Apertura

La terza sezione, Apertura, volge lo sguardo al futuro, proponendo scenari e riflessioni su ciò che auspichiamo o paventiamo, o che già si va delineando all’orizzonte. Apre la sezione l’articolo di Alessandro Del Ninno, Copyright e Copyleft nell’era dell’intelligenza artificiale. Scenari tecnologici e risposte normative, che offre un quadro aggiornato della situazione attuale in merito al modo in cui le normative nazionali – in particolare quella italiana, nel contesto dell’Unione Europea – si stanno confrontando con le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Pur trattandosi di un assetto destinato a mutare – e con ogni probabilità a farlo rapidamente – l’analisi di Del Ninno mette a fuoco i nodi critici e le tensioni strutturali di un sistema giuridico ancorato a categorie elaborate in epoche precedenti, e ora chiamato a ripensarsi di fronte a una trasformazione tecnologica radicale. Segue il contributo di Francesco D’Isa, Contro il copyright. Pirateria, disobbedienza civile e creatività collettiva, che, alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche, avanza una critica radicale all’impianto tradizionale del diritto d’autore. D’Isa individua nella pratica della pirateria e della disobbedienza civile non solo forme di resistenza, ma strumenti legittimi di produzione culturale collettiva, chiedendo con forza un ripensamento profondo – e ormai non più rinviabile – del concetto stesso di copyright. In Anna, the Universal Library, Christian Toson ed Elizaveta Kozina riflettono sulla piattaforma di condivisione di libri digitali che, con intento militante, si propone di diventare la biblioteca del sapere universale, raccogliendo e rendendo accessibili tutti i volumi del mondo. Chiude la sezione Per una liberazione della retorica dell’archivio. Verso una pratica dell’immagine come relazione, una lunga conversazione fra i curatori del numero e l’artista e regista Alessandro Gagliardo, in cui sono sollevati interrogativi radicali sul senso stesso del fare cinema in un’epoca sovraccarica di immagini e suoni, spostando l’attenzione sulla cruciale questione della costituzione e accessibilità degli archivi audiovisivi. Archivi che non vanno intesi come depositi inerti, ma come materia viva e pulsante del processo creativo – come Gagliardo stesso afferma: “L’archivio non è un deposito da proteggere: è un campo di possibilità che si apre nella relazione”.

Dalla cambusa

La sezione Dalla cambusa propone una selezione di testi intercettati e recuperati durante la navigazione di questo numero e riproposti in quanto esemplari perché accompagnano e arricchiscono i temi affrontati nei diversi contributi, con particolare attenzione alle questioni dell’open access e del copyleft. La sezione si apre con la Corrispondenza con un editore, la riedizione del caustico scambio epistolare tra, da una parte, Gianfranco Sanguinetti e Guy Debord e, dall’altra Gian Piero Brega per Feltrinelli, a proposito della richiesta della casa editrice di pubblicare una traduzione italiana dei dodici fascicoli dell’Internazionale Situazionista. Segue Guerilla Open Access Manifesto, dello studioso e attivista Aaron Swartz, in originale inglese e traduzione italiana; una breve introduzione ripercorre la vita e l’opera di Swartz, mettendo in luce il suo impegno per l’Open Access e la democratizzazione del sapere. A seguire l’Elogio de la piratería, testo del critico cinematografico boliviano Mauricio Souza Crespo. Sullo sfondo di una realtà segnata dalla scarsità di infrastrutture culturali in Bolivia, il testo difende la pirateria audiovisiva come forma di emancipazione culturale e di resistenza all’ingiustizia istituzionale. In questa prospettiva, la pirateria non è furto, ma un atto di democratizzazione: una pratica appassionata di accesso al sapere e all’arte. Viene inoltre pubblicata la prima traduzione italiana delle 10 tesi sull’archivio del gruppo pad.ma (Shaina Anand, Laurence Liang, Sebastian Lütgert e Ashok Sukumaran). La redazione e la traduzione del testo è stata realizzata durante il workshop “Faremo un film! (potremmo anche non farlo)” (Università Iuav di Venezia, 9-17 ottobre 2023), coordinato da Flavia Mazzarino, Filippo Perfetti e Elena Roccaro, con la partecipazione di Alessandro Gagliardo.

Questo numero di Engramma è dedicato alla memoria e all’opera di Aaron Swartz.

English abstract

This issue of Engramma, titled Copyleft & internauti Pirati, critically examines the contemporary state of digital resource accessibility, the economic and legal frameworks governing knowledge infrastructures, and advocates for the unrestricted dissemination of knowledge. The editorial introduces the pirate as a symbol of resistance against traditional legal confines, drawing upon Carl Schmitt’s The Nomos of the Earth. The issue opens with two contributions that outline the theoretical and militant framework. Peppe Nanni, in ©Tutti i diritti riservati. Proprio tutti?Per un diritto costituente, critiques the contradictions of copyright in digital spaces, calling for a foundational rethinking of law; Engramma Open Access. Aperta origine by the Engramma editorial board, outlines the journal’s long-standing commitment to genuine, non-institutional open access.The issue is then divided in three sections: “Invenzione”, “Chiusura”, “Apertura”. The Section “Invenzione” presents Riprodurre il patrimonio culturale. Quando l’abuso diventa (la) regola in which Mirco Modolo traces the historical control over artistic reproduction; Lorenzo Gigante in Per un’iconografia della noia. Dal Cinquecento al meme: i notai e la xilografia, tra appropriazione e trasgressione explores early visual appropriation by notaries as a proto-meme culture; Maurizia Paolucci in A Tale of Two Misfits. The Sabbath/Shabbat across William Hogarth’s A Harlot’s Progress Series examines copyright’s origins via Hogarth’s fight against pirate copies; Bernardo Prieto presents the volume Yan Thomas, Il valore delle cose, Quodlibet [2002] 2022 with critical glosses. The section “Chiusura” includes Giorgiomaria Cornelio’s No logo? Sul plagio e la vita dei segni, da Melania Trump ai magazzini criminali del Medioevo, a reflection on the irreducibility of signs to ownership; in Il potere segreto. Wikileaks e la digitalizzazione dell’informazione Alessandro Visca interviews Stefania Mauriz about WikiLeaks, Assange, and freedom of information; Museums and the Enclosure of the Public Domain in the Digital Age by Douglas McCarthy denounces digital restrictions by museums on public domain art; Barbara Pasa in Piracy Shield, diritto d’autore e monopoli intellettuali: il caso italiano reconstructs Italy's anti-piracy system as reinforcing monopolies and limiting cognitive justice; in Note su alcune aperture giurisprudenziali al principio del “libero utilizzo” e sugli effetti nelle culture del riuso, Alessia Brandoni explores the jurisdictional horizons supporting creative reuse and transformative citation. In the section “Apertura”, Copyright e Copyleft nell’era dell’intelligenza artificiale. Scenari tecnologici e risposte normative, by Alessandro Del Ninno, analyzes how AI challenges outdated copyright frameworks; Contro il copyright. Pirateria, disobbedienza civile e creatività collettiva by Francesco D’Isa defends piracy and civil disobedience as collective cultural practices; Christian Toson and Elizaveta Kozina present Anna, the Universal Library, presenting Anna’s Archive, the project of a universal digital library; Per una liberazione della retorica dell’archivio. Verso una pratica dell’immagine come relazione is a dialogue with the artist Alessandro Gagliardo on rethinking the archive as a space of relation, not preservation. The “Dalla cambusa” appendix presents a selection of exemplary texts, with a particular focus on open access and copyleft: Corrispondenza con un editore, the epistolar exchange between the International Situationist and the publisher Feltrinelli; Guerilla Open Access Manifesto by the American scholar and activist Aaron Swartz; Elogio de la piratería by the Bolivian film critic Mauricio Souza Crespo; and 10 tesi sull’archivio by the pad.ma collective. This issue of Engramma is dedicated to the memory and work of Aaron Swartz.

keywords | Open Access; Copyleft; Copyright; Carl Schmitt; Piracy; Freedom of Knowledge.

Per citare questo articolo / To cite this article: Filippo Perfetti, Giulia Zanon, Copyleft & internauti pirati. Editoriale di Engramma 222, “La Rivista di Engramma” n. 222, marzo 2025, pp. 7-17 | PDF